敦煌本宅經吉法布局的空間實踐研究

文/江 牧,陳 蜜(蘇州大學藝術學院)

唐宋時期,風水理論發展至成熟階段,宅經等堪輿著作開始大量涌現[1]。而敦煌本宅經(Dunhuang manuscripts of Zhaijing),是由民間的文人卜師根據當地相宅所需,兼以“好用”為標準,對中原宅法進行篩選而成,具有傳統性和地方性兼容并蓄的特征,為研究唐宋人居觀念內涵及其內容演變提供了珍貴的樣本。由于普遍畏懼且順服于風水的吉兇判斷體系及其操作方法,因而傾向于將“趨吉避兇”作為空間實踐的原則。從自然原始的環境吉兇選擇,到相宅典籍中的吉兇判斷體系,再到造境營宅中的吉法空間實踐,人們通過將外界自然環境和內在人文環境與建筑的吉兇相關聯,并以“趨吉避兇”的形式來順應自身的生存需求,表明中國傳統建筑實為吉兇思維模式的物化,其空間實踐凸顯了 “吉兇由人”的社會文化特征。然而,自20世紀中葉以來,空間研究才逐漸從空間本體論轉向空間的文化及后現代屬性研究,其以亨利·列斐伏爾(Henri Lefebvre)《空間的生產》的出版和米歇爾·福柯 (Michel Foucault)《不同空間的正文與上下文》的發表為標志。列斐伏爾認為空間是社會實踐的產物,并提出 “ 空間實踐—空間表征(representations of space)—表征空間(representational of space)”[2]三位一體的社會空間認識論,推翻了將空間僅視為場地或背景的觀念,從而將空間視為社會關系演變與建構的產物。皮埃爾·布迪厄(Pierre Bourdieu)的“空間區隔”、愛德華·索亞(Edward Soja)的“第三空間”皆受其影響,共同壯大了社會空間理論。因此,對空間人文屬性的研究與闡釋,不僅能豐富空間的多維屬性和內涵,還拓展了空間研究的視角。然而,目前國內的社會空間研究大多是基于宏觀視角的宏大分析,未能深入到傳統建筑堪輿的微觀層面,制約了理論的推陳出新。

鑒于此,本文嘗試以內容豐富的敦煌本宅經為研究對象,對其中陰陽、五姓、八卦3種代表性布局法進行文獻調研。關長龍教授在其著作《敦煌本堪輿文書研究》中指出,敦煌本宅經中涉及陰陽宅布局法的文書約有8件:P.3865、P.2615a、P.3507、P.3492、P.4686、Дx.01396+01404+01407V、P.2962V、P.2632V;涉及五姓宅布局法的文書約有7 件:Дx.00476+06058+05937、P.2615a、P.3492、P.3507、P.2962V、P.2632V、Дx.05448;涉及八卦宅布局法的文書僅有一件:P.2615b[3]。為探究3種布局法中空間實踐的邏輯,下文將按照分類方式、吉兇標準、設施布置3方面對陰陽宅吉法布局實踐流程進行梳理與分析。

一、陰陽宅吉法布局之空間實踐

1.1 以陰陽為分類方式

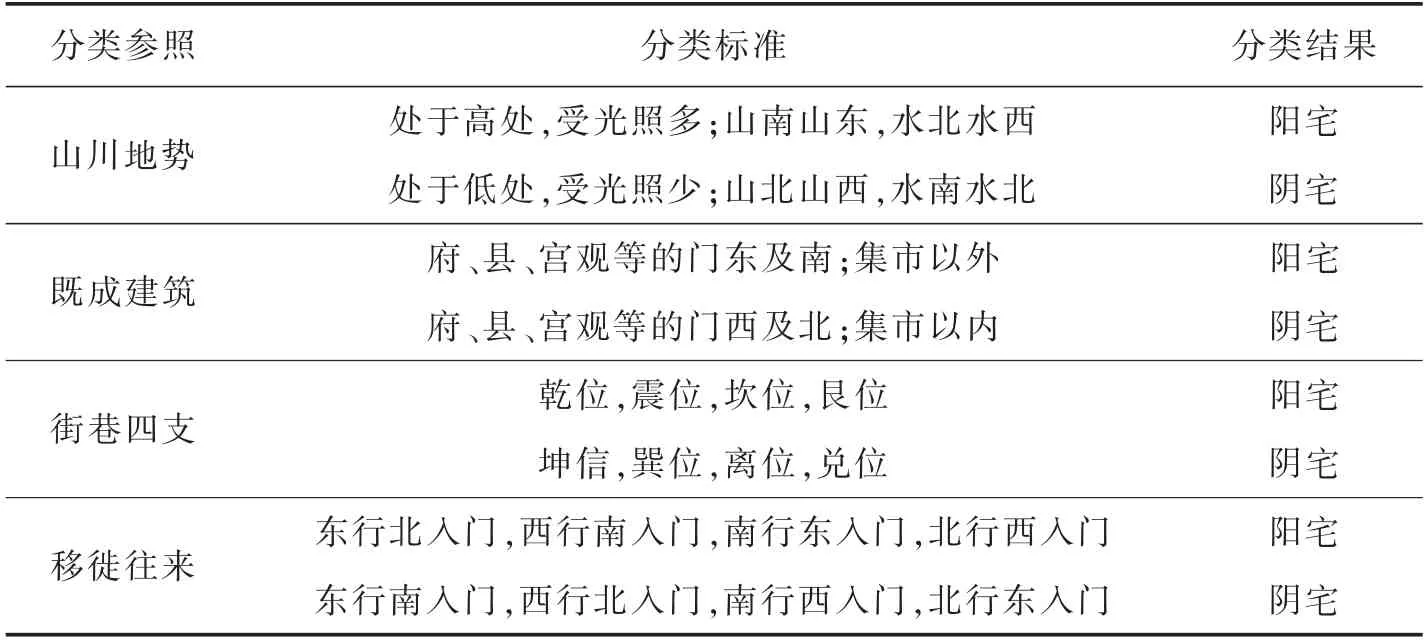

人類學者指出,占卜的第一步是分類,每個占卜系統都對應一種分類方式,陰陽、五姓、八卦就作為中國傳統占卜文化中最為重要的3大分類系統。其中,陰陽較早被先民應用于相宅活動中,具有長期實踐經驗與歷史沉淀。《易經·系辭上》云:“一陰一陽謂之道,繼之者善也,成之者性也。”陰陽作為一種相對性的分類方式,需要同時確定相對之物的屬性和位置。敦煌本宅經中的陰陽宅法就以陰陽為分類方式,將人居住宅分為陰宅與陽宅兩類[4]。在敦煌本宅經中,若以山川形勢為參照,處于高處受光照較多的、位于山南山東、水北水西的住宅為陽宅,反之為陰宅;若以既成建筑(如府、縣、宮觀、集市等)為參照,位于官府門東及南、處在市外的為陽宅,反之為陰宅;若以街巷四支四方為參照,位于乾、震、坎、艮位的為陽宅,位于坤、巽、離、兌位的為陰宅;若以移徙方位為參照,東行北入門、西行南入門、南行東入門、北行西入門的為陽宅,東行南入門、西行北入門、南行西入門、北行東入門的為陰宅(見表1)。由此可見,界定陰陽宅的環境參照系主要有兩類:一類是形勢,另一類是方位。這反映了唐宋時期形勢派和理氣派的分化現象。但在敦煌本宅經中,形勢與理氣并非 “自立門戶,不相通用”[1],二者也能互相結合使用,體現了傳統陰陽相宅術的多樣性與兼容性。

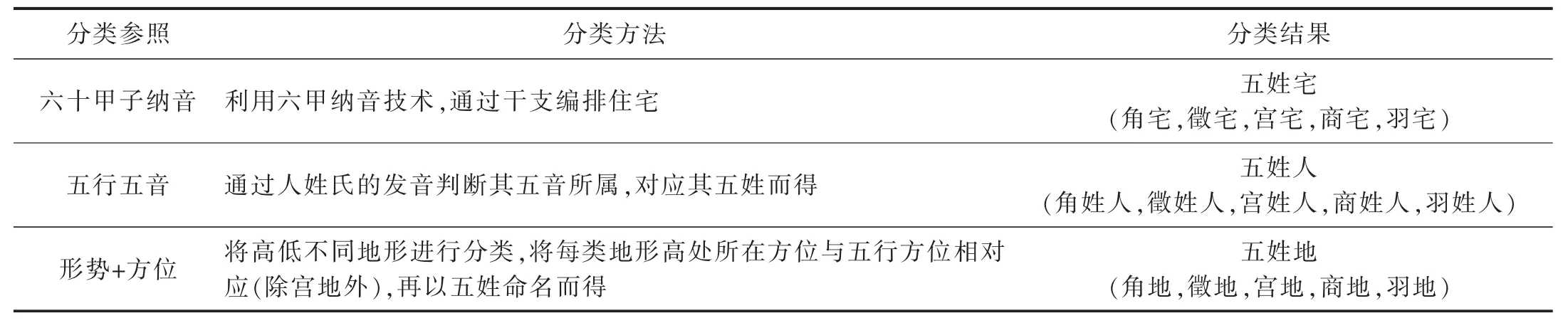

表1 敦煌本宅經中關于陰陽宅的分類方式

1.2 以陰陽調和為吉法標準

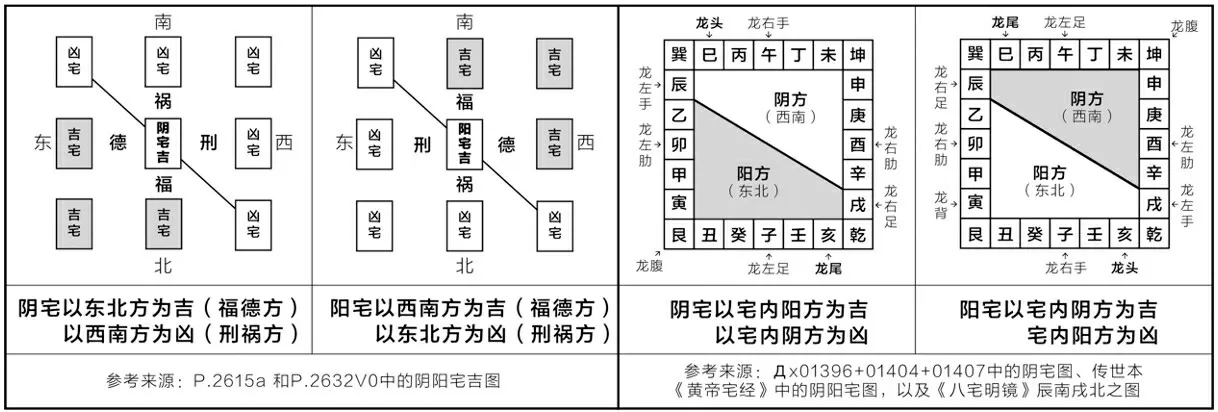

在確定屋宅的陰陽屬性后,還需進一步確定陰陽宅的福德刑禍方位(吉兇方位)及其宅內陰陽分區。其中,敦煌本寫本P.3865,P.2615a,P.3492,P.4686中明確規定了陰陽宅的福德刑禍方,即陰宅的東、北方為福德方,其西、南方為刑禍方;陽宅的西、南方為福德方,其東、北方為刑禍。在此基礎上,陰陽宅布局法還需遵循“刑禍之方缺傷(復)荒,福德之方連接張(長)”的原則[3],即盡量在陰陽宅的福德方布置設施。結合P.2615a的“陰陽宅吉圖”還能進一步得知,陰宅的東北方、陽宅的西南方為吉宅,即陰陽宅的福德方為布局吉方。對比傳世本《黃帝宅經》陰陽宅圖中所取象的“龍形” (龍之左側代表“陽”與“生”,屬布局吉位),也可確認陰宅的陽方(東北方)為吉,陽宅的陰位(西南方)為吉,反之為兇,說明敦煌本宅經和傳世本《黃帝宅經》中關于陰陽宅之陰陽分界及其吉兇的論斷是基本一致的(見圖1),都呈現出二分化的空間布局形態(包含內外兩種環境),并承載著二元對立的符號(如陰陽、頭尾、左右等),但其吉兇需聯系其整體與局部的符號意義才能論斷,如陰宅(整體)之陽方(局部)為吉(論斷),陽宅之陽方為兇,呈現出整體與局部、內部與外部空間既對立統一又互補平衡的布局空間意義。

圖1 陰陽宅之陰陽分界及其吉兇論斷

總而言之,陰陽宅布局方位之吉兇都建立在陰陽調和[5]的標準上——即陰陽往來則為吉,重陰重陽則為兇,正如敦煌寫本P.3865《陰陽宅經》中所述:“若一陰一陽往來,即合天道,自然吉昌之象也”[6],以及傳世本 《黃帝宅經》中所言:“凡之陽宅即有陽氣抱陰,陰宅即有陰氣抱陽”[7]。陰陽宅講求陰陽屬性的平衡與和諧,而陰陽宅布局法則是陰陽調和之理在空間布局上的映射。

1.3 陰陽宅的吉法布局實踐

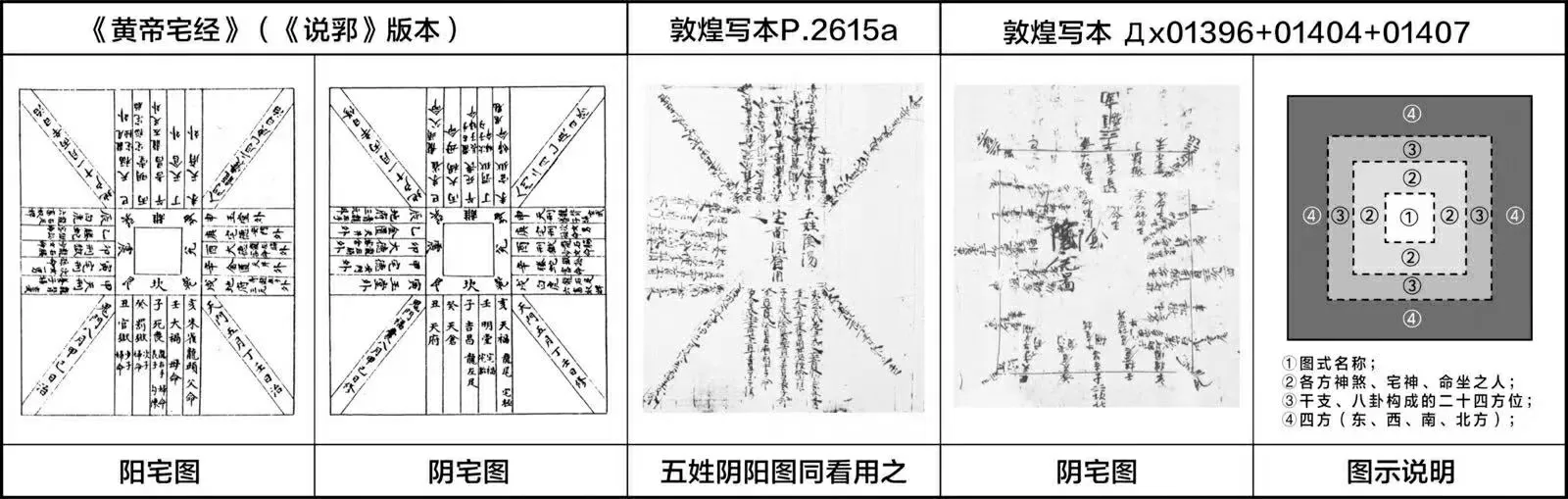

宅經中的各類宅圖作為包含環境感知、文化認知的一種空間概念圖式,既有其寫實性,又具備抽象的形態,是進行住宅布局與空間實踐的“藍圖”。關于陰陽宅,敦煌寫本Дx01396+01404+01407《陰陽宅經》中雖僅存有一幅陰宅圖,但較為完整地包含了陰陽、福德刑禍、天道天德月德、生氣以及后天八卦、干支、命座等概念和術數知識,還闡述了住宅各方位的修治吉日以及設施布局的宜忌。除此之外,敦煌寫本P.2615a還存有一幅《五姓陰陽圖同看用之》,其與Дx01396+01404+01407的陰宅圖、傳世本《黃帝宅經》的陰陽宅圖具有相似的功用,即通過圖式將人、空間、時間、神有機結合在一起,劃分宅內二十四方位和“辰南戌北”陰陽之界[5],規定宅內外空間各個方位修治作舍的宜忌,起到空間布局規劃、時間規劃和造作方位指導的作用(見圖2①敦煌寫本P.2615a 中包含一幅《五姓陰陽圖看用之》,而Дx01396+01404+01407 中殘存一幅陰宅圖,其與P.3865 和傳世本《宅經》的內容雖有差異,但此3 件文書的性質相同,故筆者將以傳世本《黃帝內經》中完整的陰宅圖和陽宅圖作為參考與補充。[4])。但僅根據流行陰陽宅圖,并不能具體了解陰陽宅布置設施的具體方位,所幸敦煌寫本P.4686《陰陽宅圖經》存有大量關于陰陽宅布局法的內容,規定了陰陽宅在二十四方位布置設施的宜忌,可與陰陽宅圖及其福德刑禍方結合運用。

圖2 《黃帝宅經》與敦煌本宅經中的陰陽宅圖

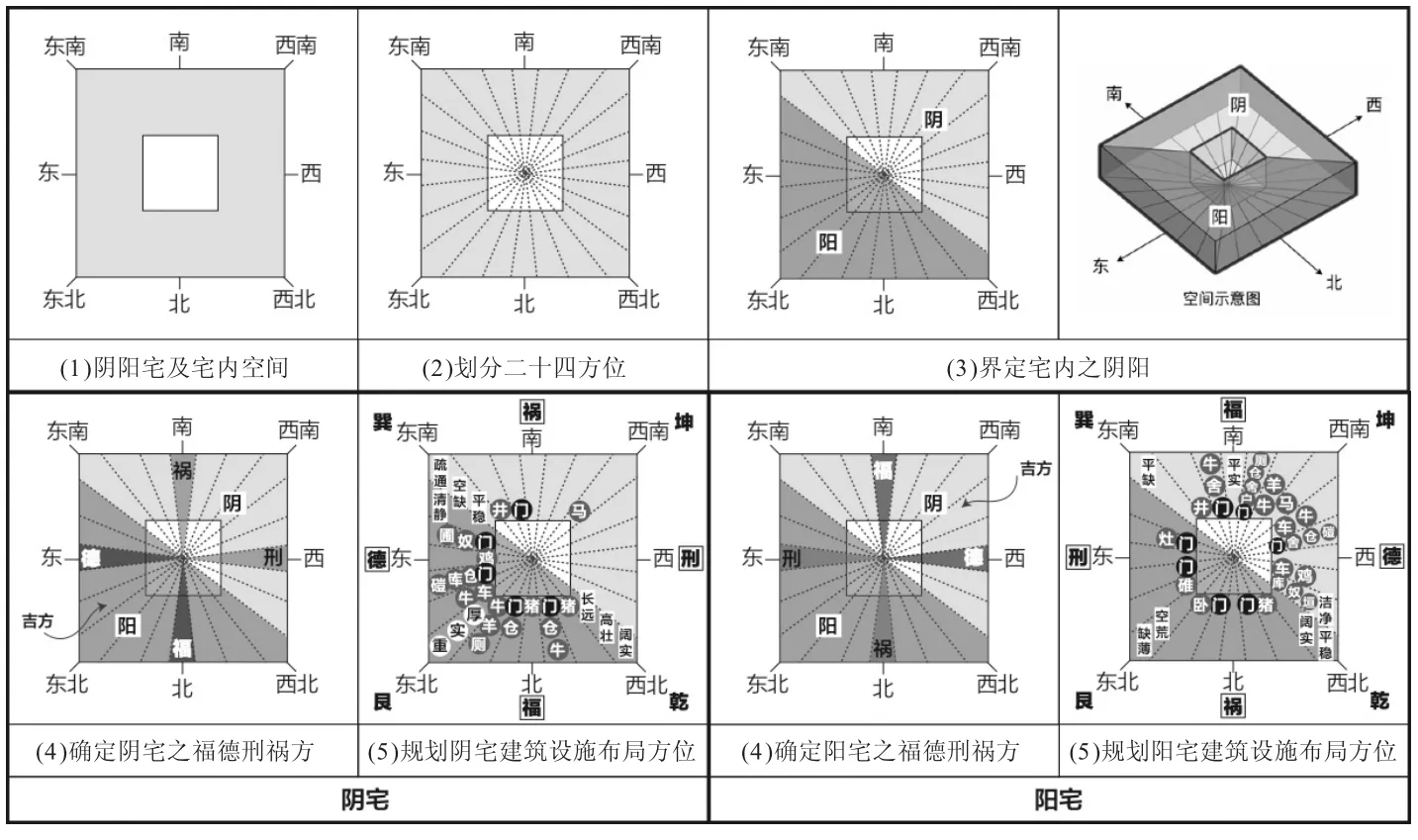

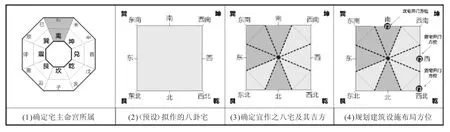

因此,本文以敦煌本宅經及傳世本《黃帝宅經》陰陽宅圖為基礎,結合敦煌寫本P.4686、P.2615a中關于陰陽宅的設施布置方位宜忌,對陰陽宅的布局思路進行了大致的推測與總結:先確定屋宅的陰陽屬性及坐向,后在宅內空間劃分其二十四方位、陰陽分界、福德刑禍方,最后確定各方位修治與布置的宜忌。而且從陰陽宅中設施的布局結果來看,吉方的設施布置密度遠高于兇方,與“趨吉避兇”的人居觀念基本吻合(見圖3①陰陽宅的“規劃陰陽宅之設施布置方位”圖,筆者參考關長龍《敦煌本堪輿文書研究》第62—65 頁內容轉繪而成。其中,“馬”指馬廄,“豬”指豬圈,“倉”指樓倉,“牛”指牛圈,“羊”指羊圈,“碓”指搗米器具,“雞”指雞窩,“磑”指石磨,“奴”指奴婢屋,“圃”指場圃,“庫”指倉庫,“舍”“房”指臥室,“堂”指大堂,“門”指入戶門,“井”指水井。這些圖示所分布的位置,僅指其適宜的方位,并非指其在現實空間的具體位置。)。

圖3 敦煌本宅經中陰陽宅吉法布局的空間實踐流程

二、五姓宅吉法布局之空間實踐

2.1 以五姓為分類方式

五姓相宅術按照五音分配姓氏之法,將人居住宅分為宮、商、角、徵、羽宅5種,并通過五音與五行的相配,以五行生克制化來推定各姓宅的吉兇。以五姓為分類方式,不僅可以將住宅劃分為五姓宅,還能將人分為五姓人、將宅基地分為五姓地,但三者的劃分依據并不相同:五姓宅是通過“六甲納音”技術,利用干支對住宅編排而得;五姓人則是通過人姓氏的發音判斷其五音所屬,對應其五姓而得;五姓地是通過將高低不同地形進行分類,將每類地形高處所在方位與五行方位相對應(除宮地外),再以五姓命名而得(見表2)。此種分類方式早在東漢時期就已存在,盛行于唐代民間。后因“用口調姓”突出的人為因素、“五音定姓”的不定性和矛盾性,五姓相宅術屢受質疑與批判,故其在唐末宋初逐漸式微,雖然唐代以后的史志目錄中不見其相關的著述,但在敦煌本宅經中記載了大量五姓相宅的內容,為本研究的深入提供了可能。

表2 敦煌本宅經中關于五姓宅、人、地的分類方式

2.2 以五行相生為吉法標準

將住宅、人、地進行分類之后,五姓相宅術需再依據五姓之五行配屬關系,以“地與姓相生者為吉”為原則,將五姓人、五姓宅、五姓地相互匹配。其中,五姓的五行配屬關系分別為:角姓屬木、徵姓屬火、宮姓屬土、商姓屬金、羽姓屬水,因此便有了五姓相宅術中五姓與居宅環境的五行相生相克的關系,如P.3492《諸雜推五姓陰陽等宅圖經》中就有:“東高[西]下名角地,羽居之吉。南高北下名徵地,宮居之吉。西高東下名商地,羽居之吉”,以及“北高南下名羽地,角居之吉。四方高、中央下,名宮地,商居之吉”,還有P.2615a《諸雜推五姓陰陽等宅圖經一卷》中的“角居宮,貧窮[少子孫],[家得]廿年后破南家,亦煞家長子,出寡婦及刑人。角居商地,亦后無(無后),[兇],亦官事,三年內破家盡。角居羽地,大吉,富貴,后向西南徙,三年必破家盡。”簡言之,五姓人、宅、地之間的配屬關系都以五行相生作為吉法標準。

再如P.2615a中關于五姓人外出五姓門、同院居住的五姓人共用大門和水井的布局規定,其中“五姓開門開戶法圖”有:“角出羽門,相生吉,資財千萬,大吉,富貴”[6],“徵出商門,主刑傷、耗財錢之殃”[6],即角姓人適宜開羽門(水生木),徵姓人不宜開商門 (火克金)等。“五姓開井圖”中有“又井法:宮食宮井,食常不足。食徵井,生子八人,大富貴。食角井,大兇。食商井,生子八人,大吉。食羽井,煞三人。”[6]即宮姓人不宜開宮井、角井、羽井,適宜開徵井、商井。由此可見,五姓宅的布局宜忌也基本以五行生克關系為吉兇標準。

2.3 五姓宅的吉法布局實踐

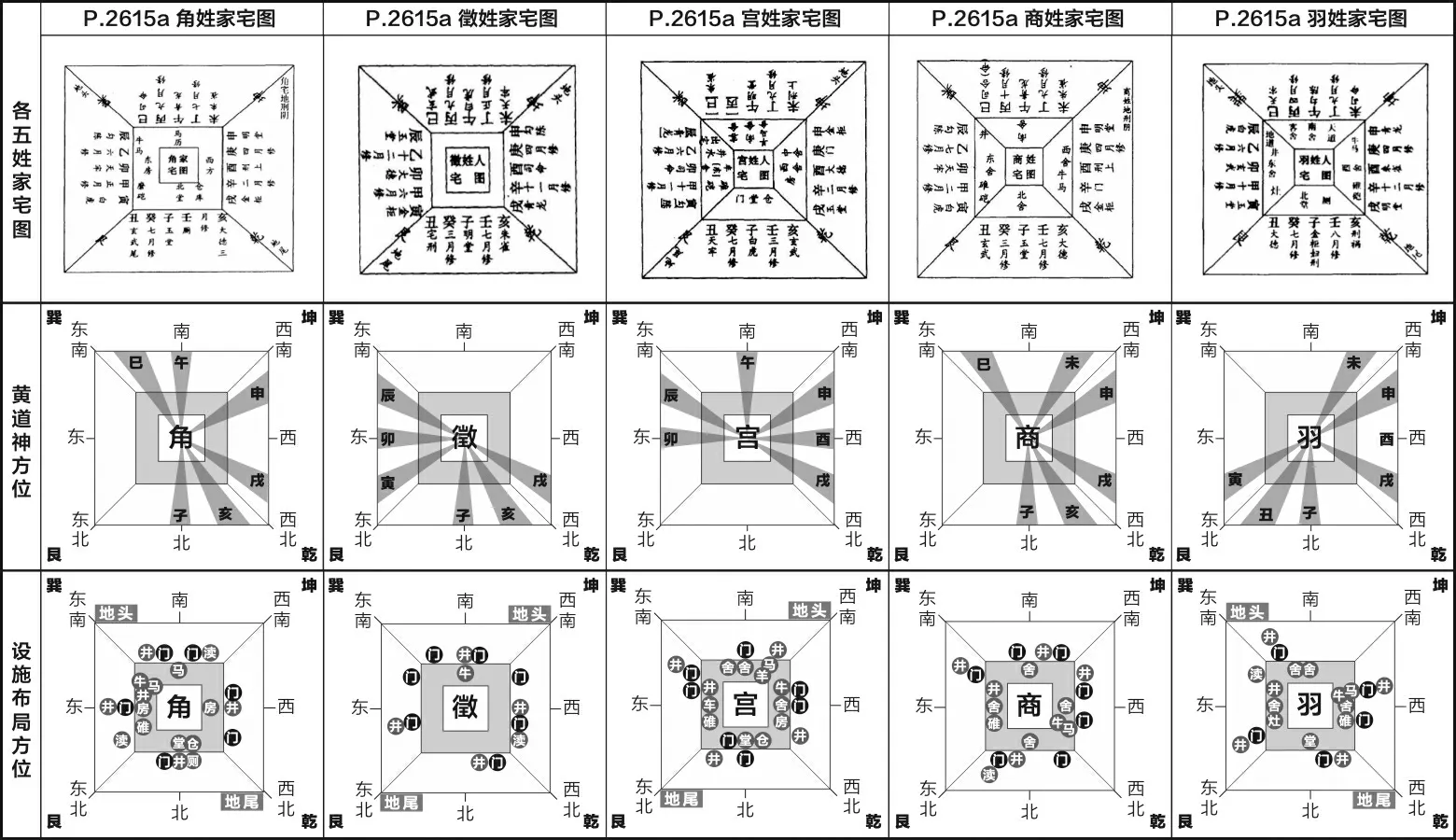

敦煌寫本P.2615a是涉及五姓宅布局法最多的寫本,其結合各種布局圖式等交叉運作,體現了五行生克制化之理在空間布局上的運用。除了上文提及的“五姓開門開戶法圖”和“五姓開井圖”,“五姓家宅圖”也詳細規定了宅內設施的布置方位,其作用有三:一是在宅內對建筑設施進行大體的方位布置;二是為五姓家宅提供基本方位的修治宜時;三是注明各姓家宅中黃黑道神的方位所處[4]。由此可見,五姓家宅圖的布局法并非簡單運用五行生克之理而判斷吉兇,而是一種綜合且復雜的運作:其運用五行體系下建除、式法、四時休王、五音定姓、五行生克、五行沖破等術數知識,集中于具有時空合一、法天象地的圖式中[4],即以各五姓宅神系的時空方位作為布局修治的參考方位。關于五姓宅中的黃黑道十二神及其方位,可見《協紀辯方書》卷七“義例五”引《神樞經》所言:“青龍、明堂、金匱、天德、玉堂、司命,皆月內天黃道之神也。所值之日皆宜興眾物、不避太歲、將軍、月刑,一切兇惡自然避之。”[8]故筆者推測,五姓家宅圖中6個黃道之神的方位,間接指示了五姓宅的布局修治吉方。為更直觀地展現五姓宅的布局理念,筆者綜合敦煌本宅經中的五姓家宅圖、五姓開門圖、五姓開井圖、五姓置井法等材料,對各五姓宅設施布局的方位和黃道神方位進行了匯總對比(見圖4[3])。

由圖4可見,五姓家宅圖中的黃道神方位(吉方)占住宅平面布局的1/4,而且分布都較為零散。相比之下,陰陽宅的布局吉方顯得更加統一且集中,且呈對角式、面狀分布的狀態。因此,從陰陽宅布局法到五姓宅布局法,存在著吉方由集中到分散,由局限到變通的變化趨勢。還有學者指出,五姓宅以門之數量及朝向作為吉兇判定的關鍵,但綜合各宅圖的設施布局結果來看,五姓宅的開門方向并非全位于吉方,這可能是因為敦煌本宅經中雜抄了多種理法、存在誤抄的情況,難免不能盡合。但圖中顯示各五姓宅開門的數量普遍較多,不少位于各五姓宅的黃道神方位,基本符合趨吉避兇的布局理念。最后,綜合五姓宅的分類方式、吉兇標準和方位以及各類宅圖,可大致推測五姓家宅圖的布局空間實踐流程為:先確定五姓宅的屬性,后在宅內外空間劃分其二十四方位、地頭地尾方位,最后確定五姓宅的黃道神方位以及各方位修治與布置的宜忌 (見圖5)。

圖4 敦煌本宅經中五姓宅的黃道神方位與設施布局方位

圖5 敦煌本宅經中五姓宅吉法布局的空間實踐流程(以宮宅為例)

三、八卦宅吉法布局之空間實踐

3.1 以八卦為分類方式

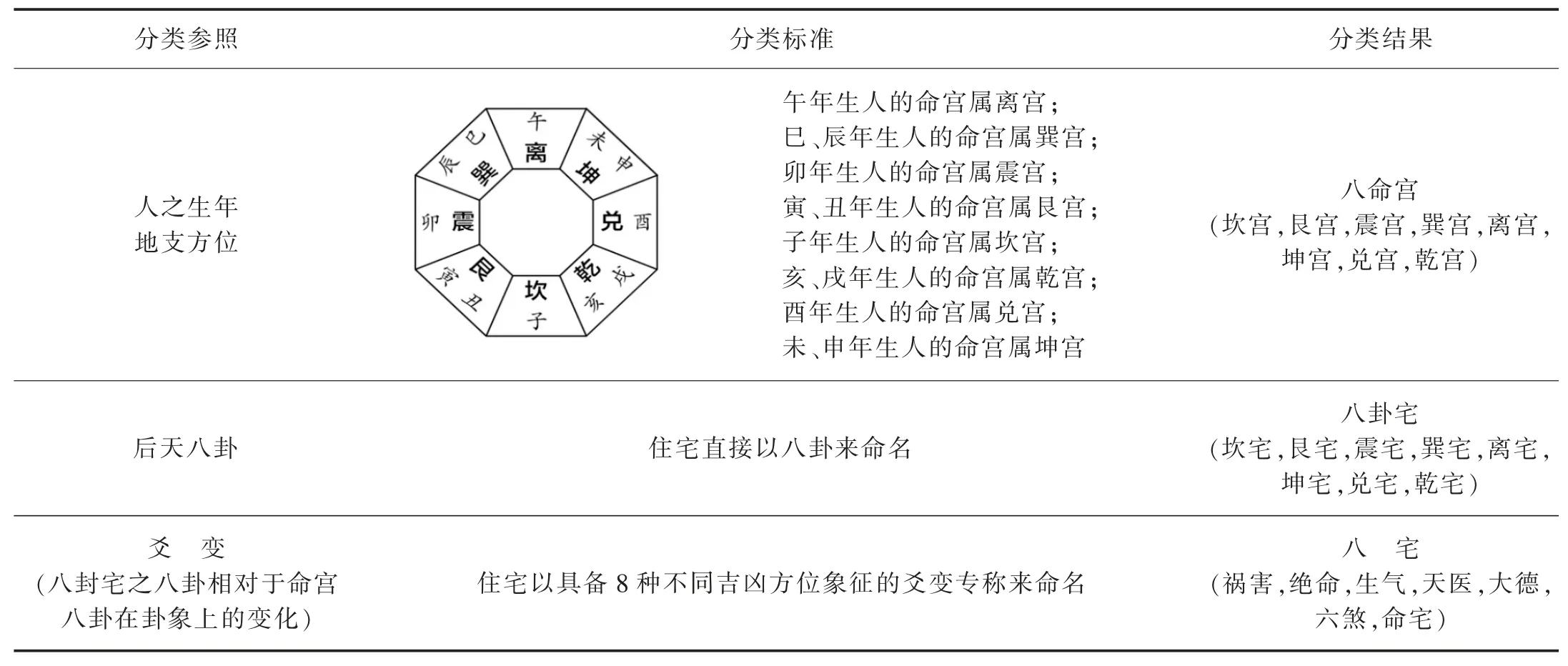

八宅法是以八卦為基本分類方式的相宅術,它“以宅主生年地支所在方位與八卦方位相配而確定其所屬的‘天盤’命宮”[3],如午年生人的命宮屬離宮,巳、辰年生人的命宮屬巽宮,其他生年以此類推(見表3)。以八卦為分類方式,將住宅命名為坎宅、艮宅、震宅、巽宅、離宅、坤宅、兌宅、乾宅,即八卦宅。但敦煌本宅經中還存在“八宅”的概念,其與八卦宅并行,是以爻變①爻變是指命宮八卦在卦象上的變化,即,變第一爻,為禍害;變第二爻,為絕命;變第三爻為生氣。變第一、三爻為五鬼;變第一、二爻為天醫:三爻全變,為大德。專稱命名的8種住宅,其中生氣、天醫、大德等宅為宜作之宅,禍害、絕命、五鬼、命宅以及以變第二、三爻專稱命名的住宅均為不宜之宅,因此,“八宅”具備吉兇意義,而八卦宅更注重方位的指示,兩者都為后來判斷宅主作何宅為吉奠定基礎。由此可見,八卦宅布局法基本已經放棄了對“形勢”的關注,更傾向于把人轉換為“時間單位”和“吉兇方位”后再據此劃分屋宅,即將人之命宮作為空間布局的“自變量”,這與以住宅及其周邊環境為起點的陰陽宅和五姓宅布局法有本質上的不同。

表3 敦煌本宅經中關于八命宮、八卦宅、八宅的分類方式

3.2 以相生同體為吉法標準

八卦宅布局法同樣以五行生克制化為吉兇標準。首先,八卦相宅術將人的生年、住宅行年以及住宅納入八卦系統中,生成由八卦命名的8種命宮和8種住宅[4]。在確定其宅主生年所屬命宮之后,則可根據五行相生相克之理得知宅之禍年,如P.2615b開頭記載的“丑寅生人屬艮宮,宅以辰巳年有小災”,即宅主若是丑寅生年,其命宮屬艮宮,宅在巳辰年會有小災禍。而各命宮之人作何八卦宅為吉,需要根據各八卦宅之八卦與命宮八卦的五行生克關系而定,如P.2615b中記載,“午人生(生人)屬離,不作艮[宅],六年、八年害小男。作乾宅,不出六年害家母。宜作震宅,是生氣益壽,吉。作巽宅是天醫,有病,入宅自差(瘥)。坤宅是五鬼,不出三年家母亡。坎宅大德。”即午年生人屬離宮,不宜作艮、乾、兌、坤宅,宜作震、巽、坎宅。總而言之,判斷各命宮之人作何種八卦宅為吉或兇、判斷其住宅的災禍年份,這兩個并列的吉兇判斷體系,實則都是以八卦五行屬性間的生克關系為標準的,即宅主命宮八卦與八卦宅之八卦的五行關系,相生同體者為吉,相克相制者為兇[4]。

進入布局造作環節時,則需選取宅主命宮的“生氣”方位進行造作,如選取命宮的“延年”所在之位造作,有利于宅主延年益壽,選取命宮“天醫”所在之位造作,則有利于家中病人痊愈。而這些“生氣”方位主要依據大游年爻變法和九星推演而得,其歸根結底還是以五行相生為吉法標準的。

3.3 八卦宅的吉法布局實踐

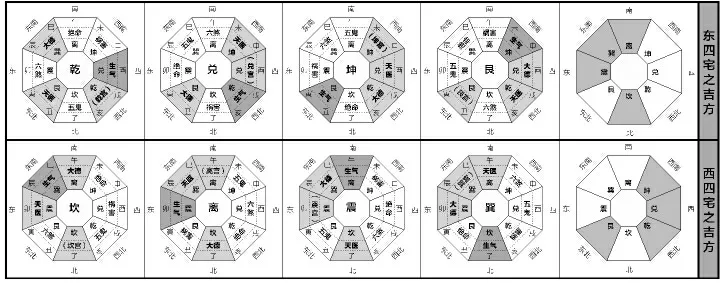

由于敦煌寫本P.2615b《八宅經》殘缺較為嚴重,不具備完整的爻變之法,但有學者認為:“知其七煞中除‘五鬼’‘六煞’ 之規定與傳世八宅法互易外,其余除名稱或有不同外(延年稱大德,禍害、絕命無專名),吉兇位所之論皆合”[3],即敦煌寫本P.2615b《八宅經》中關于八卦宅作宅方位的吉兇論斷與傳世八宅法基本上是一致的(見圖6①注:1.此圖據關長龍《敦煌本堪輿文獻研究》第74-75 頁內容轉繪而成;2.圖中淺灰色填充區指八卦宅的吉方,深灰色填充去為八卦宅的生氣方。):東四宅以南、東南、東、北方為吉,西四宅以西、西南、東北、西北方為吉。然而,敦煌本《八宅經》中記載的“乾宅”七煞方位與傳世本《八宅明鏡》中有一處有明顯不同,即“大德”與“禍害”的錯位,而筆者認為這有可能是誤抄導致的②敦煌本《八宅經》中記載的“乾宅”七煞方位與傳世本《八宅明鏡》有一處明顯不同,即“大德”與“禍害”的錯位。筆者認為這有可能是誤抄所致,是因為在乾、兌、坤、艮此西四宅中,除乾宅外,其吉方在宅內的空間布局基本一致,即在西南、西、西北、東北方為吉。若將其“大德”、“禍害”的位置互換,其宅內吉方將與兌、坤、艮此三宅完全一致。。其次,無論是東四宅還是西四宅,八卦宅之吉方都占住宅方位的一半,其既有陰陽宅中心對稱式的吉方分布特征,又具備五姓宅多樣化的吉方分類特征,如同陰陽宅與五姓宅吉方判定理念的一種融合。也呈現出整體與局部、內部與外部空間,五行屬性互相平衡、相互促進的吉法布局空間意義。它們都以五行生克制化作為“趨吉避兇”布局法的實踐標準,都注重人、宅、地、設施之間互相匹配、促進與平衡的關系。

圖6 敦煌本《八宅經》中的八卦宅及其吉之方位

雖然P.2615b《八宅經》中并無記載設施布局方位的相關規定,但通過傳世八宅法的內容可知,八卦宅格外重視開門方位,即在確定宅主宜作之宅及其吉兇方位后,需以宅主的八卦宮位作為住宅“坐向”,再以其“朝向”作為開門方向。據此布局后,雖然八卦宅之門并非都位于吉方,但實際上是以吉位為布局起點的,究其本質仍是趨吉避兇的體現。最后,我們嘗試結合傳世本《八宅明鏡》和P.2615b《八宅經》中的布局宅法內容,以八卦宅開門方位為例,大致推測八卦宅法布局思路為:首先根據宅主生年地支方位確定其八卦命宮,并依據五行相生相克之理推知宅之禍年及家中受禍者。然后再根據生年所屬八卦,推算宅主宜作或不宜作的八卦宅、確定其住宅吉方與開門方位的宜忌(見圖7,以生年屬離命宮的宅主為例)。

圖7 敦煌本《八宅經》中八卦宅吉法布局的空間實踐流程

直到宋代才廣為流行的八卦類宅經,實為順應當時社會思想趨勢的產物。面對唐宋歷史變遷,人們對自身命運的強烈不安感,加之風水吉兇判斷體系強大的文化迫力[9],人之宿命感也得以強化。因此百姓需要通過“計命”以鞏固內心世界的安全感。從陰陽、五姓宅之“營宅→命運”理念,發展到八卦宅之“命理→營宅”理念。這一人居觀念的轉變,目前雖然無法在唐宋民居遺存中得到考證,但能在敦煌本宅經陰陽、五姓、八卦宅布局法的對比中窺見——即追求人、宅命運關聯的差異化與變通性,并不斷強化人自我的精神中心感,而陰陽、五姓、八卦宅布局法的差異化不僅能促成人居個性的解放,也便于人們更好應對營宅過程中各種復雜的現實情況。

四、結 語

綜上所述,敦煌本宅經的陰陽、五姓、八卦宅布局法在分類方式、吉兇標準、實踐流程方面存在明顯差異性,但3種布局法都存在“斷屬性—辨方位—布設施”的空間實踐流程,即具備“異質同構”的特征:“異質”是指三類宅經具備不同的理論基礎、分類系統及其吉兇標準,“同構”體現在3種宅法都具備天、人、宅、時空有機結合的整體性營造邏輯。而且,3種布局法都在確定吉兇方位的基礎上(抽象性)構建居宅空間的吉兇符號系統(具體性),既體現了居者與住宅、居宅設施與吉方的契合感,又體現了人、宅命運關聯的差異化與變通性。因此,宅經的本質并不是用于建造的“施工手冊”,而是用于營造的“居住法則”,其目的是通過指導人們嚴格執行“趨吉避兇”的標準規則,來構建居住空間的意義和秩序,以鞏固居者的精神居所。反觀當今,中國的人居環境早已發生劇變,人們面對著瞬息萬變的社會規則,住宅林立的同時“空巢青年”也逐漸增多,人們雖身處宅中卻也感嘆“何處是吾鄉”。雖然傳統宅經的擇吉模式并不能完全適用于當下,但大多數人仍保有“趨吉避兇” 的集體記憶以寄托安居樂業的美好愿望。而宅經之所以是經久不衰的經典,更因為它們不僅完整地構建了傳統人居空間中的吉兇意義,還有效地指導人們嚴格遵守宅居生活中的吉兇規則,讓居者獲得安全感和存在感的同時,也能通過人宅互動讓“宅”的意義轉化為“家”,升華為生生不息的人居理想。