四川方志中的郭沫若探析

焦樹芳

(天津財經大學珠江學院 人文學院,天津 301811)

地方志是地方資料的匯編,梁寒冰稱:“地方志不同于地方史,它是地方的一種資料全書,而不是‘一方之全書’。按其內涵來說,類似百科全書,又不同于百科全書;它是志體,而不是史體……地方志是嚴肅的科學資料書”[1],其涉及范圍廣、內容翔實,具有很高的史料和學術價值。郭沫若是我國杰出的詩人、戲劇家、書法家、翻譯家、古文字學家、歷史學家,同時也是思想家、社會活動家和政治家,在學術界、思想界和社會界成就卓越,受到廣泛而持續的關注。

學術界關于方志中的郭沫若研究較少,諸葛計[2]、張碧秀[3]研究郭沫若多部著作引用方志的情況,及對《崖州志》作標志、修改、加案語的整理。張建鋒[4]指出四川方志文獻對郭沫若影響深遠,其通過學校教育、游賞活動,自覺搜集、閱讀大量四川方志文獻。

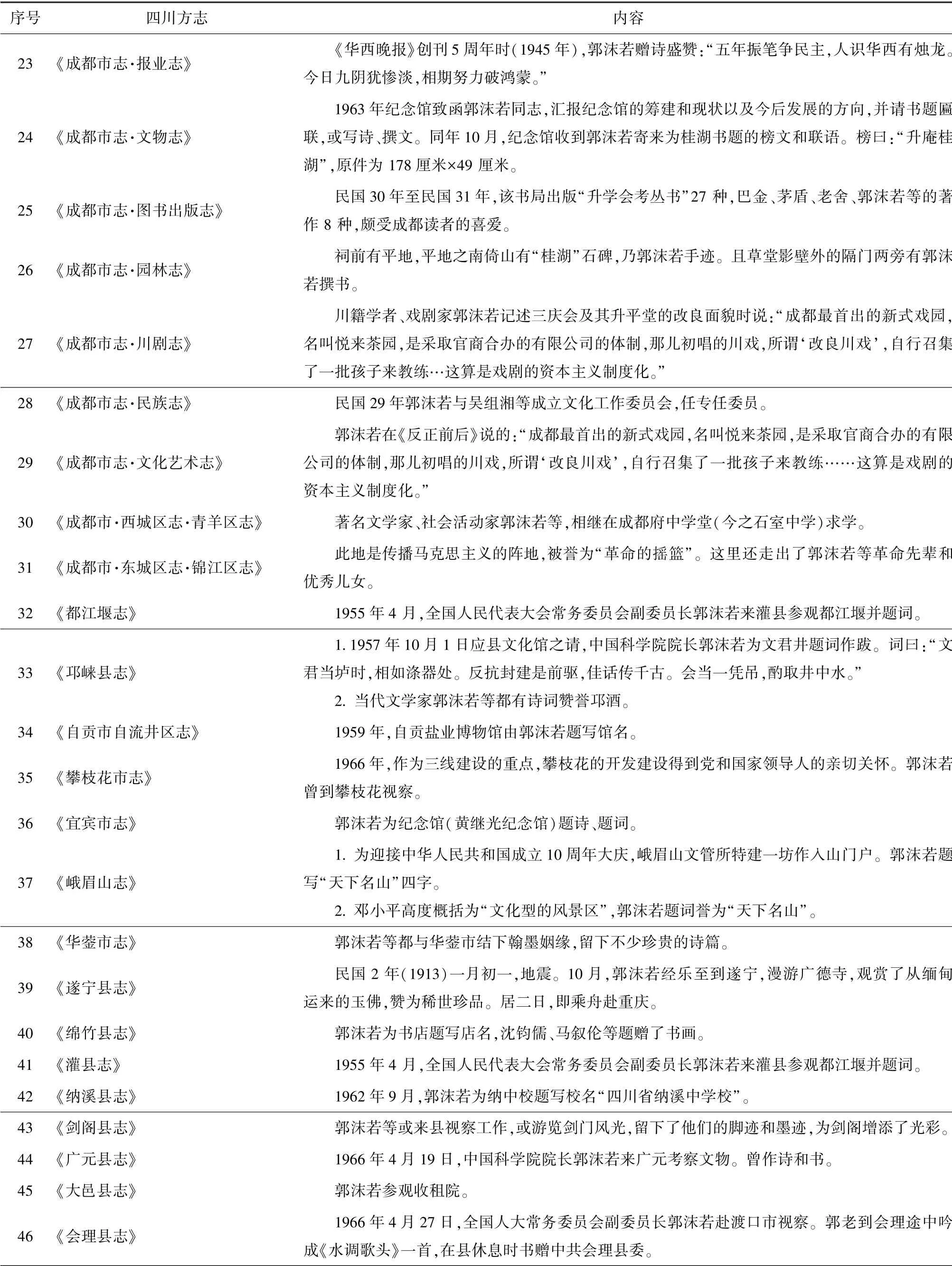

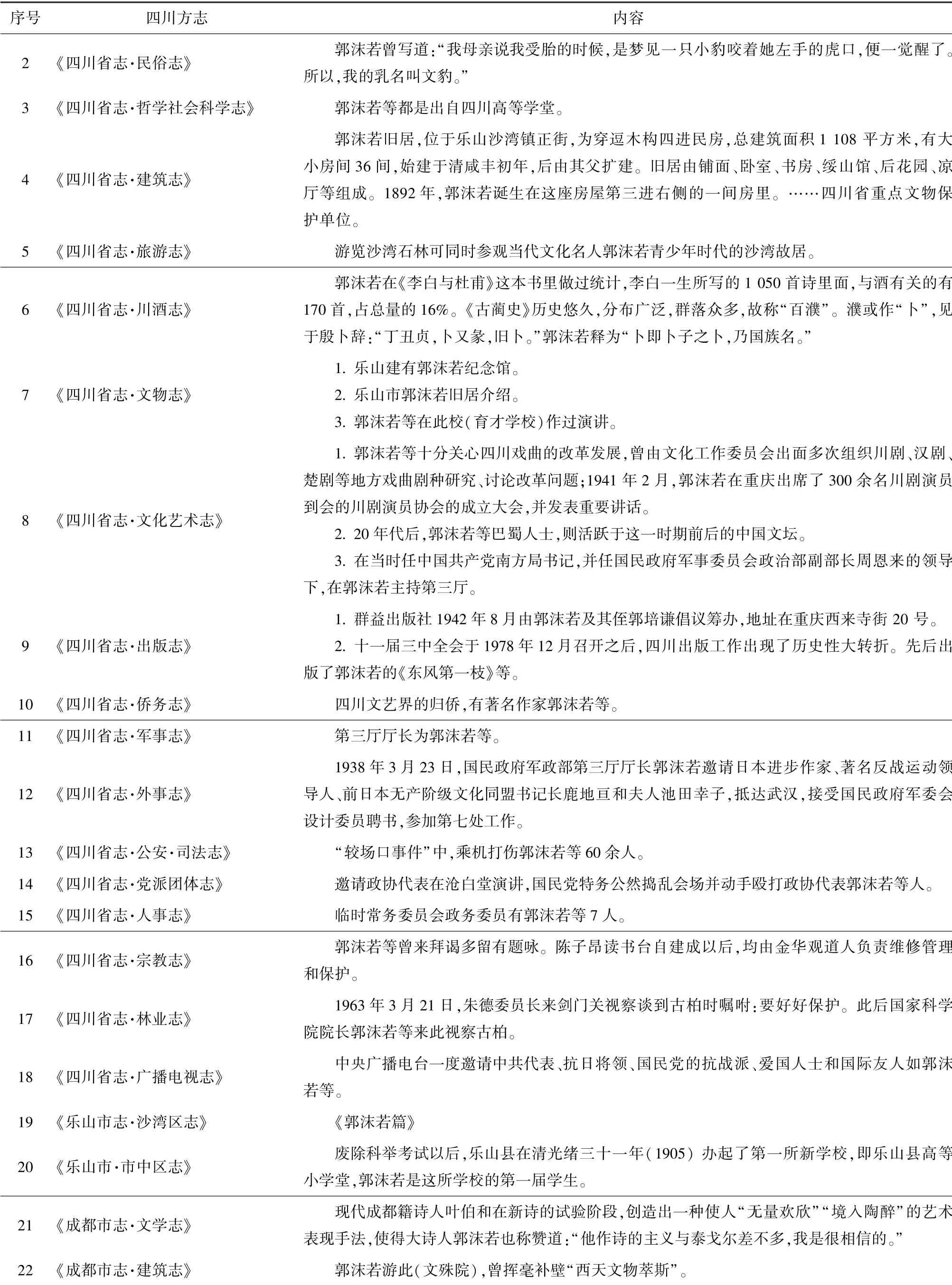

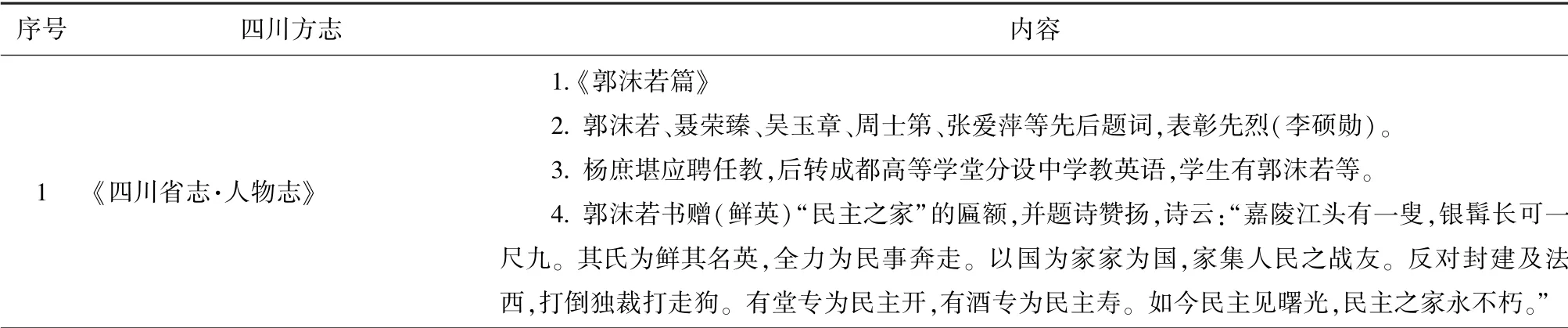

四川方志中包含大量郭沫若史料,但尚未被挖掘、整理、研究。我們全面搜集了46部四川方志中的相關資料,共得到約60條相關度高的史料,見表1。

表1 (續)

表1 (續)

表1 四川方志中的郭沫若史料

通過以上資料,結合當時的社會發展及文化活動,從生平、創作和政治活動等3個方面探討郭沫若思想性格特征及其變化。

1 生平經歷

《四川省志·人物志》[5]657-661《樂山市·沙灣區志·人物篇》[6]604-608記述郭沫若成長經歷:幼年接受啟蒙教育,1914—1915年赴日學醫,1919年積極投身新文化運動,1926年參加南昌起義,失敗后被通緝,1928年2月流亡日本。1937年日本侵華戰爭全面爆發,郭沫若回國,寫下了一批歷史劇和詩文。1949年中華人民共和國成立后,擔任多項領導職務。

方志中的郭沫若生平,基本都以時間為點,以歷史背景為線,以事跡為面,帶有明顯的時代特色,與《郭沫若自傳》等傳記文學的記述是一致的。

生平散見于其他方志,如《四川省志·民俗志》《四川省志·哲學社會科學志》《四川省志·建筑志》《四川省志·旅游志》《四川省志·文物志》《成都市·西城區志》《樂山市志·沙灣區志》《樂山市·市中區志》等補充了郭沫若乳名、故居、學校、旅行等內容細節。

但方志中沒有其婚姻的詳細記錄,“1911年10月中旬,家中來信,告知母親已為自己訂婚。……1912年3月初旬,遵父母命與張瓊華完婚。看到新娘品貌、纏足的情形,‘大失所望’。”[7]38-48不久找借口離家,1915年考入岡山第六高等學校學習,1916年與佐藤富子(郭安娜)相識、結婚,一起生活21年,育有4子1女。1937年抗日戰爭全面爆發,他獨自回國,1939年與于立群結婚,一起走過四十多年,育有4子2女。[8]200-223

2 文學活動

郭沫若在日留學期間接觸了大量的西方文學和哲學論著,思想逐漸轉變,煥發出強烈的寫作熱情,創作了大量新詩。

2.1 文學創作

《四川省志·文化藝術志》[9]以文種為板塊,以時間為軸線,簡要梳理其創作經歷和作品;分為詩詞散文和報告文學、文學批評和文藝理論、文學團體、刊物及活動4個方面。大都涉及文學作品的創作,對歷史學、古文字研究和歷史劇本等提及較少。我們參考《郭沫若年譜長編》和《郭沫若全集》,以時間為線作補充。

“五四”運動時期,郭沫若創作了大量新詩和歷史詩劇,如《湘累》等。之后受政治形勢影響,他自覺擔負起救國救民的重任,創作了《橄欖》等多部作品。后接觸馬克思主義,1928年創作《恢復》。

流亡日本期間,研究歷史和古文字,有十余部論著,如《中國古代社會研究》《甲骨文字研究》《殷周青銅器銘文研究》《卜辭通纂》《兩周金文辭大系》《殷契粹編》等;還撰寫了回憶錄和自傳作品,如《創造十年》等;同時為了解決生計問題,他翻譯了大量理論和文藝書籍。

抗日戰爭爆發后,寫下了《屈原》《虎符》等歷史劇,反映了人民抗戰的現實和決心。重新展開了學術研究,史學著作有《甲申三百年祭》《青銅時代》《十批判書》等。

新中國成立后,創作了大量文學作品,《潮汐集》《東風集》《駱駝集》出版,歷史劇《蔡文姬》《武則天》《鄭成功》;學術研究論著《管子集校》《奴隸制時代》《李白與杜甫》等著作。

2.2 其他方面

《四川省志·出版志》提到1942年郭沫若籌辦群益出版社。《成都市志·文化藝術志》《成都市志·川劇志》《四川省志·川酒志》等方志中提到了詩作《反正前后》《李白與杜甫》等。

郭沫若創作了大量詩歌、散文、歷史劇和學術論著,在文學、學術研究方面都取得了卓越的成就。出于革命需要,郭沫若的文學創作表現出強烈的反抗意識。他重視文藝的社會職能,將內心疾呼訴諸于文字,為民主革命努力吶喊,對抗陷人民于水火的戰亂。“五四”時期對舊世界的破壞和新世界的創造相融合,抗日時期對罪惡的憤怒和對光明的向往結合,站在人民的角度創作,深刻地體現了文學為革命的現實主義功用。郭沫若曾指出:“真正的文學永遠是革命的前驅,而革命的時期中總會有一個文學的黃金時代出現。……文學和革命是一致的,并不是兩立的。”[10]6

流亡日本期間的無奈選擇,將他引進學術研究領域,“我會走到歷史和考古的研究上來,完全是客觀條件把我逼成的。”[11]138目的是“更把我無處發泄的精力用在了殷墟甲骨文字和殷、周青銅器銘文的探討上面”[12]465,因而造就了一位學術大師。隨著戰爭再一次開始的學術研究,“我的從事古代學術的研究,事實上是娛情聊勝無的事。假如有更多的實際工作給我做,我倒也并不甘心做一個舊書本子里面的蠹魚。然而時代畢竟善于調侃,回國以來轉瞬八年,時局盡管是怎樣繁劇,國內國外都是一片烽火連天,而我在最近的兩三年間卻又得到了充分的閑暇,使我走起回頭路來。”[12]466他本人對這段生活是很不以為然的。

郭沫若的學術研究雖是“無心插柳”,但成績斐然,具有劃時代的重大貢獻。他也認可文藝創作和學術研究的重要意義,“無論從抗戰方面著想,或從建國方面著想,除掉動員大眾要盡量通俗地用文化為工具,以作廣大的宣傳而外,專業部門的應用和研究,應當同樣的重要。”[11]278建國后擔任多項領導工作,但仍關注、支持著古文字學的發展,如擔任《甲骨文合集》主編,指導《殷周金文集成》《金文合集》《兩周金文辭大系續編》編纂等。

3 政治活動

郭沫若富有激情,勇往直前,他積極投身革命,有強烈的政治意識和鮮明的政治立場,為民族的解放事業而努力,展現出敏銳的政治嗅覺和預見。中華人民共和國成立后,他在思想文化領域為社會主義建設做出了重要貢獻。

3.1 革命戰爭時期

《四川省志·人物志》[5]657-661《樂山市·沙灣區志》[6]604-608等概述他參加北伐戰爭,在蔣介石背叛革命后,作《請看今日之蔣介石》《脫離蔣介石以后》等文章,以實際行動抨擊其罪行。參加南昌起義,加入中國共產黨。

抗日戰爭時期,任國民政府軍事委員會政治部第三廳廳長,邀請日本進步作家、著名反戰運動領導人、前日本無產階級文化同盟書記長鹿地亙和夫人池田幸子到武漢,接受國民政府軍委會設計委員聘書,參加第七處工作。郭沫若積極參加抗日活動,展現了強烈的愛國主義情懷。

解放戰爭時期,他積極奔走,為民族解放事業貢獻力量。如《四川省志·黨派團體志》[13]26記錄1946年1月10日,政治協商會議在重慶召開。次日,成立“政治協商會議陪都促進會”,邀請政協代表在滄白堂演講,國民黨特務公然搗亂會場并動手毆打政協代表郭沫若等人。《四川省志·公安·司法志》[14]23記錄1947年2月10日“較場口事件”中,國民黨特務、警察800余人,打傷郭沫若等60余人。

同時,郭沫若也關注著文化教育事業的發展,如《四川省志·文化藝術志》[9]7記錄周恩來、郭沫若等十分關心四川戲曲的改革發展,曾由文化工作委員會出面多次組織川劇、漢劇、楚劇等地方戲曲劇種研究、討論改革問題;1941年2月,在重慶出席了300余名川劇演員到會的川劇演員協會的成立大會,發表重要講話。《四川省志·文物志》[15]579記錄郭沫若等在育才學校演講。據《四川省志·人物志》[5]657-661《樂山市·沙灣區志》[6]604-608記載,1948年底郭沫若到達解放區,并在1949年去往北平,在第一次文代會上當選為中華全國文藝工作者聯合會主席。

3.2 國家建設時期

中華人民共和國成立以后,郭沫若長期擔任科學文化、教育的領導工作,為文化教育事業做出了巨大貢獻。

《四川省志·宗教志》《成都市志·文物志》《成都市志·建筑志》《樂山市志》《峨眉山志》《灌縣志》《都江堰志》《邛崍縣志》《自貢市·自流井區志》《宜賓市志》《華鎣市志》等載,郭沫若為陳子昂讀書臺、桂湖、文殊院、峨眉山、都江堰、文君井、自貢鹽業博物館、黃繼光紀念館等題詞。另外,《四川省志·人物志》《納溪縣志》《邛崍縣志》等記錄郭沫若題詞表彰先烈李碩勛,題寫“四川省納溪中學校”校名,贊譽邛酒等。

《四川省志·林業志》《攀枝花市志》《劍閣縣志》《會理縣志》《廣元縣志》《大邑縣志》還記錄郭沫若視察古柏、攀枝花、劍門、渡口市,考察文物、參觀收租院等,并作詩。

綜上,共有29部方志包含郭沫若的政治文化活動。郭沫若在少年時期積極投身學生運動,始終關注著革命形勢的發展變化,在長期的革命斗爭中漸漸成長為一個堅定的馬克思主義者和革命家。

郭沫若積極參加革命運動,關心政治,沒有那個時代一些知識分子的徘徊與焦慮,正如1941年在《羽書集·第一序》(香港版)中講到:“有好些朋友質問我:四年來為甚么少寫文藝上的東西?這個問題,我也苦于解答。……在大動蕩的驚濤惡浪中,……我不僅沒有工夫寫,甚至沒有工夫看。”[16]124他深切同情人民災難,將知識分子的學問、理想同國家需要、民族解放事業緊密結合,展現了強烈的革命實踐精神和博大的愛國情懷,是革命的先行者和堅定的實踐者。

中華人民共和國成立后,他擔任要職,但始終關注四川文化領域的發展,在考察、游覽中或題寫匾聯,或寫詩撰文,留下了大量贊嘆風物之美的翰墨字跡和詩詞。郭沫若的政治活動與題詠活動、文學創作密不可分,三者相對平衡,既保持了文學的創造性和美感,同時又將政治因素自然地滲透到文化活動中,人文自然之美、審美情趣與愛國情懷的融合,很好地體現了郭沫若狂放自由的文學特性和執著熱忱的政治才干相輔相成的特征。

4 結語

郭沫若是我國革命戰線和文化戰線上一面的鮮明旗幟。四川方志較為全面地反映了郭沫若生平、創作、社會和政治活動等,與《郭沫若年譜長編》[7]《沫若自傳》[17]《女神之光》[8]《郭沫若家事》[18]《郭沫若的學術人生》[19]《郭沫若的最后29年》[20]等著作比較,方志記載無誤,但較為簡要。

郭沫若的成長經歷與中國革命歷程緊密關聯,他自覺為民族解放事業而奮斗,實現了文學、學術和政治的良性互動。周恩來評價道:“他不但在革命高潮時挺身而出,站在革命行列的前頭,他還懂得在革命退潮時怎樣保存活力,埋頭研究,補充自己,也就是為革命作了新的貢獻,準備了新的力量。”[21]6

郭沫若積極奔走于文化和政治之間,文人氣質和追求革命的理想始終交織在他的抉擇中,但身份的多重性沒有在他身上展現出無法調和的矛盾與沖突,不同特質融為一體,他是“學術家與革命行動家,兼而為之的人”[21]6。需要指出的是郭沫若在文學創作和學術研究中常結合政治因素,冷靜地保持著高度的敏感性和客觀性;而激情澎湃的作家氣質,使他在政治文化活動中說話太過主觀性,造成了一些創作上的不嚴謹。郭沫若是立體的,我們應清楚地了解多重身份在他思想性格中相互融合,又有明顯區別,展現了性格和思想的多樣性和豐富性。分析郭沫若,還原本質,看到多重身份融于一身的現實,實事求是,不能以偏概全。