職業不匹配與收入不平等:基于多維技能錯配視角※

內容提要:職業不匹配是勞動力市場的普遍現象,其對收入不平等的影響并未得到既有文獻的深入考察。基于中國家庭追蹤調查數據和O*NET工作內容分析數據構造多維技能錯配變量表征職業不匹配程度,研究職業不匹配對勞動者之間收入不平等的影響及其作用機制。結果表明,職業不匹配通過抑制勞動者接受在職培訓、獲取績效工資、獲得職位晉升與簽訂勞動合同的機會,導致其遭遇收入不平等,這種不平等后果在女性、大學生和年長者群體中更為嚴重,并且難以通過職業轉換來緩解。進一步分析發現,地區平均職業匹配程度每降低1個標準差,勞動者之間的收入差距將會擴大19%~29%。政府主導的公共就業服務可以提高職業匹配程度,緩解職業不匹配帶來的不平等后果。研究結果表明,職業匹配程度的提升是中國實現“穩定和擴大就業”與“共同富裕”兩大政策目標的重要依托。

一、 引 言

當前中國“就業難”和“招工難”并存,一個重要的特征在于求職者能力與職位要求的不匹配。2022年國務院《政府工作報告》提出,“拓寬就業渠道,強化就業服務”是今后就業工作的重點任務,其目的正是提高就業供需對接效率、緩解就業結構性矛盾。與此同時,繼2020年全面建成小康社會和脫貧攻堅取得階段性勝利后,中國收入分配工作的重點任務轉為相對貧困的治理,并于“二三五年遠景目標”下實現人民群眾的“共同富裕”。就業是最基本的民生,是連接勞動者能力和收入的紐帶,職業匹配程度的高低意味著勞動者能否實現其能力的最大價值,直接關乎收入分配的公平與否。遺憾的是,盡管現實中職業不匹配的現象十分普遍,但鮮有文獻考察其導致的不平等后果。鑒于此,本文將“穩定和擴大就業”與“共同富裕”兩大政策目標納入統一的分析框架,研究職業不匹配對收入不平等的影響及其作用機制。

本文從三方面推進了職業不匹配與收入不平等因果關系的研究。第一,采用新方法測度職業不匹配。前期文獻對職業不匹配的刻畫主要基于教育錯配和技能錯配,并且偏向于考察其絕對收入后果(顏敏和王維國,2018;周敏丹,2021),本文則采用勞動關系領域對職業不匹配的最新測度方法(Guvenen等,2020;Addison等,2020),考察多維技能錯配(Multidimensional Skill Mismatch)的收入不平等后果。第二,挖掘新的理論基礎。既有文獻關于職業不匹配的研究主要基于經典人力資本理論及其擴展,本文則將拉齊爾(Lazear)的人事經濟學觀點和皮凱蒂(Piketty)關于收入不平等的研究有機結合形成連貫的理論邏輯,對職業不匹配的不平等后果有相當強的解釋力。既有文獻著重探討職業轉換和績效工資(Guvenen等,2020)作為因果關系的中間機制,本文則在此基礎之上額外提出三種機制,清晰地考察了五種機制的凈效應。第三,提供新的政策視角。均等化的基本公共服務在邁向“共同富裕”道路中的重要作用已成為學界共識(李實,2021),但既有文獻對公共就業服務功能的探討多基于人力資本積累的視角,本文則著眼于公共就業服務在促進職業匹配、幫扶弱勢群體這類提高勞動力資源配置效率方面的功能,這同樣是縮小勞動者之間收入差距的重要途徑。

具體而言,本文利用中國家庭追蹤調查(CFPS)對受訪者認知與非認知技能的科學測試結果和O*NET網站提供的工作內容分析數據,測度勞動者的多維技能錯配程度,采用Kakwani相對剝奪指數刻畫個體收入不平等。經驗結果表明,多維技能錯配通過抑制勞動者培養、晉升、激勵、合同簽訂的方式導致其遭遇收入不平等。面對職業不匹配,勞動者隨后的職業轉換反而會加劇收入不平等。本文還利用2005年人口普查1%抽樣數據和Bartik份額轉移法進一步發現地區平均多維技能錯配程度對地區收入基尼系數有顯著的正向影響。上述結果均證實,職業匹配程度的提高能夠有效縮小收入差距。

二、 文獻綜述與研究假說

1. 職業不匹配:從教育錯配到多維技能錯配

基于經典人力資本理論,經濟學早期關注勞動者教育與職業所需教育的錯配如何影響勞動力市場結果。研究普遍表明,在從事同一職業的情形下,教育過度者面臨工資懲罰,而教育不足者反而獲得工資獎賞(Verdugo和Verdugo,1989;顏敏和王維國,2018;周敏丹,2021)。對教育過度者而言,高于職業要求的人力資本未能轉為市場價值,導致其收入低于同學歷人群,教育不足者則通過在職培訓和工作經驗積累適應職業要求,實現人力資本追趕,從而收入高于同學歷人群(Sicherman,1991)。

隨著研究的深入,教育作為人力資本單一衡量維度的地位逐步動搖。畢竟,教育無法等同于真實能力和生產率,學界普遍將其視為一種市場信號。相比之下,新人力資本理論將認知與非認知技能作為新的人力資本衡量維度,二者對個人的勞動力市場結果具有更強的預測能力。認知技能是指人腦加工、儲存和提取信息的能力,如數學思維、記憶力、寫作能力,非認知技能是指用個性特質衡量的能力,個性特質是指個人行為在特定環境和情形下體現出的固定傾向和趨勢,如人際溝通能力。Allen和Van der Velden(2001)最早將新人力資本理論融入教育錯配的研究范式,通過詢問初次就業者的教育和知識技能是否超過或不滿足當前職業要求,發現相比教育錯配,技能錯配可以更好地預測工作滿意度和離職傾向。Green和Mcintosh(2007)進一步發現教育錯配和技能錯配的相關性并不高,他們揭示出勞動力市場普遍的技能短缺促使雇主不斷提高對求職者的教育要求,導致很多教育匹配者實際上是技能過度者。

不過,早期關于技能錯配的研究皆存在一些缺陷。其一,技能錯配測度的失準。通過問卷直接詢問職業匹配情況過于主觀,由于個人的過度自信,受訪者傾向于夸大職業要求和高估自身能力(Hartog,2000)。對此,一些文獻根據各職業勞動者技能的平均數、眾數甚至通過數據包絡分析法確定各職業要求的技能水平,勞動者自身技能水平與職業要求的技能水平的絕對差值即為技能錯配的程度。但是這類方法均基于調查數據,而隨后的實證也往往基于同一份調查數據展開,從而難以避免測量誤差和樣本選擇所導致的估計偏誤。其二,理論解釋的不足。即便技能錯配的研究源自新人力資本理論,但其對勞動力市場結果的解釋仍依賴經典人力資本理論框架。實際上,研究的理論焦點應由雇主雇傭過程的差異化篩選轉變為勞動者入職后的差異化境遇,技能錯配的研究應更多基于內部勞動力市場理論,這也是本文的一大創新點。其三,拘泥于單一技能錯配。無論是通過問卷直接詢問還是通過調查數據測算得到的技能水平,多數文獻僅基于認知技能的單一視角,而很少關注非認知技能,特別是在數字時代愈發重要的社交技能(Deming,2017)。

鑒于此,近年興起一類摒棄上述缺陷的多維技能錯配研究范式(Fredriksson等,2018;Addison等,2020;Guvenen等,2020;Lise和Postel-Vinay,2020)。從技能水平的測度方法來看,勞動者的技能水平采集自大型社會調查中的技能水平科學測試結果,職業要求的技能水平來源于資深人力資源專家給出的各類技能在各種職業實際工作過程中的重要程度,二者均基于客觀數據,并將認知與非認知技能納入統一的錯配識別框架。從理論基礎來看,這些研究關注發生多維技能錯配情形下雇主與勞動者的反應,通過相對成熟的勞動關系理論、人事經濟理論等內部勞動力市場理論及其數理模型作為理論分析依據。從研究內容來看,Fredriksson等(2018)基于八種認知與非認知技能錯配程度構成職業不匹配變量,研究發現職業不匹配對入職起薪和工資增長有顯著的抑制作用,還會提高勞動者的離職傾向。Guvenen等(2020)是本文多維技能錯配測度方法的基準文獻,他們的研究指出隨職業任期的延長,多維技能錯配導致了更高的工資懲罰效應和職業流動概率。Addison等(2020)則將研究視角轉向性別對比,證實了女性因生育和幼兒照料導致的頻繁就業中斷造成女性在整個職業生涯周期的職業匹配程度落后于男性。

本文則聚焦以多維技能錯配為表征的職業不匹配對勞動者之間收入不平等的影響,該視角有其多方面的合理性。從理論層面來看,自人力資本理論產生伊始,就不斷有學者將教育及其錯配與收入不平等聯系起來,迄今最有說服力的解釋框架是Goldin和Katz(2010)的 “教育和技術的競賽”假說。他們將技術進步與教育視為相互追逐的對手,在技術領先于教育時,勞動力之間的收入不平等擴大,而隨著公共教育水平逐漸滿足技術要求,收入不平等縮小。套用這一演繹,企業需要對職業匹配的員工進行長期培養和激勵,否則將面臨人力資本投資的損失,因為技能過度和不足者更有可能另謀他就。反過來,根據羅伊模型(Roy,1951),勞動者為使其技能得到更高的市場溢價,也會不斷搜尋匹配自身技能的職業。可見,職業匹配者始終最大化地發揮其技能的價值,從而其勞動力市場結果也更具有相對優勢。從經驗層面來看,Guvenen等(2020)發現多維技能錯配對勞動者的工資懲罰效應是對稱的,即技能過度和不足均會抑制工資收入,這與教育錯配研究的相關結論有所不同。總之,勞動力市場傾向于為自身與職業在技能上不偏不倚的勞動者提供相對于其他勞動者更高的工資,由此提出本文的核心研究假說:

假說1:以多維技能錯配為表征的職業不匹配導致了勞動者之間的收入不平等。

2. 職業不匹配與收入不平等

在內部勞動力市場,企業有其特定的培養、激勵和晉升機制,力圖以合意的成本發揮人力資源的最大價值。從培養機制來看,企業通過提供在職培訓的方式提高員工生產率,但基于成本收益的考量,并非所有員工都有接受在職培訓的機會。Lazear(1977)指出,員工與企業的匹配度是企業在職培訓供給決策的重要依據,必須有理由相信員工會留在企業,對該員工的投資才是有利可圖的。根據勞動力市場搜尋匹配理論,職業匹配者更可能長期留在企業,企業也會為長期員工提供專有人力資本投資,從而提高職業匹配者的勞動生產率和工資收入,但這一傳導過程往往需要一定時間。由此,本文提出如下研究假說:

假說2a:職業不匹配會減少勞動者接受在職培訓的機會。

從激勵機制來看,企業通常引入績效工資體系獎勵出眾的員工,比如多種形式的津貼和獎金。Lazear(2000)指出,即使企業必須支付監督成本,績效工資的發放也是有利可圖的。績效工資會激勵高生產率員工付出更多努力,從而提高企業的整體生產率。而且,績效工資體系還會吸引更多的高生產率求職者加入企業,在外部勞動力市場起到篩選作用。可以預期,職業匹配者在企業中往往展現出更高的生產率,從而更有可能獲取績效工資。Lemieux等(2009)發現,隨著信息收集成本的下降,多數企業都會設立績效工資制度,這加劇了不同生產率員工之間的收入差距。實際上,Piketty和Saez(2003)在更早就發現企業為激勵員工所發放的股票、期權等利得性資產,其增值速度遠高于經濟增速,成為收入不平等的重要來源。由此,本文提出如下研究假說:

假說2b:職業不匹配會減少勞動者獲取績效工資的機會。

從晉升機制來看,Lazear和Rosen(1981)指出企業在監督成本高昂時會采取錦標賽方法將相對表現更優的員工晉升到更高的職級,同時增加職級之間的工資差異,這就導致企業內部更為分散的工資結構。可以預期,職業匹配者的相對優異表現使得他們更可能得到職位晉升機會。事實上,更高的職位層級不僅帶來更高的職級工資,還會通過管理層年薪制、股權激勵制(Piketty,2018)、權力尋租(薛寶貴和何煉成,2015)等方式拉開與普通員工的收入差距。在中國,通常由更高職級帶來的多種暫時性收入沖擊可以解釋大部分教育和技能未能解釋的殘差收入不平等(徐舒和朱南苗,2011)。由此,本文提出如下研究假說:

假說2c:職業不匹配會減少勞動者獲得職位晉升的機會。

現將視角轉向外部勞動力市場。幾乎所有企業都在法規允許的范圍內設立了試用期制度,用以篩選出人職最為匹配的員工簽訂勞動合同。同時,企業也會在生產旺季以勞務合同聘用臨時員工,由于試用期的缺失,這類勞動者普遍存在職業不匹配的問題,其薪資待遇自然也比正式員工低。此外,在數字時代高度活躍的靈活就業群體普遍處于職業不匹配狀態,他們本質上執行數字平臺提供的“最后一公里”任務,只需使用最基本的認知技能。Lazear和Moore(1984)指出,未簽訂勞動合同的就業者,即如今常說的非標準就業者,他們的生命周期收入曲線比標準就業者更平,因為他們缺乏來自企業持續不斷的培養、激勵和晉升過程。可以推測,職業不匹配者由于更難簽訂勞動合同,其收入會顯著低于職業匹配者。由此,本文提出如下研究假說:

假說2d:職業不匹配會減少勞動者簽訂勞動合同的機會。

當然,遭遇職業不匹配的勞動者會做出職業轉換的策略性決策,但會導致不可預知的后果。一方面,在信息較為充分時,勞動者可以通過不斷的職業轉換成為職業匹配者(Roy,1951;Guvenen等,2020)。另一方面,在信息不充分、工作搜尋摩擦較高時,職業不匹配者會長期處于各職業間試錯的顛沛流離狀態,失去前文所述的培養、激勵和晉升機會(Lise和Postel-Vinay,2020)。持續的失業經歷不但會引發勞動者的恥辱感,也會受到來自雇主的歧視和社會的污名,從而產生“就業疤痕效應”,形成對勞動力市場結果巨大的負面影響(Eriksson和Rooth,2014)。不過,職業轉換對收入不平等的影響方向究竟如何,還需交由實證檢驗。由此,本文提出如下研究假說:

假說2e:職業不匹配會增加勞動者發生職業轉換的可能。

三、 數據、變量與統計分析

1. 數據來源

本文數據來自北京大學社會科學調查中心發起的中國家庭追蹤調查(CFPS),該數據集是同時提供認知與非認知技能科學測試結果和職業分類代碼的大型微觀社會調查,這使得本文可以憑此測度勞動者的技能水平并匹配得到其職業所要求的技能水平。由于CFPS的認知技能測試采用輪換問卷,僅有2010年、2014年和2018年三個年度進行了數學和文字技能測試,為保證跨年度可比性,選取這三個年度的數據作為本文實證部分主要使用的數據,在機制檢驗部分額外加入2012年、2016年和2020年的個體收入不平等和機制變量。職業要求的技能水平數據來自O*NET網站,后者提供了277項技能在923種職業實際工作中的重要程度。宏觀層面數據來自《中國統計年鑒》《中國城市統計年鑒》。根據研究需要,保留18-60歲當前有全職工作、收入非缺失值的樣本。

2. 變量構造

解釋變量:多維技能錯配。首先,測度勞動者的技能水平。與既有文獻保持一致(Guvenen 等,2020;Addison等,2020),本文關注兩類認知技能,包括數學、文字技能,來自CFPS中跨年度可比的數學和字詞測試。非認知技能方面主要關注社交技能,這項技能的測度依據調查問卷中受訪者和訪員的主觀回答,同樣為保證跨年度可比性,本文找到三個年度均有的6項與社交技能直接相關的問題,所有回答均調整為1-5之間的正向得分(1)若原變量范圍在1-7,則2-3記為2,4記為3,5-6記為4,7記為5。若原變量范圍在1-10,則1-2記為1,3-4記為2,5-6記為3,7-8記為4,9-10記為5。,即滿分為30分。接著,測度職業要求的技能水平。O*NET網站的職業分類代碼基于美國標準職業分類代碼(SOC),而CFPS數據提供的是國際標準職業分類代碼(ISCO),本文利用程序實現了二者的轉換。仔細檢查轉換效果,確保所有職業分類代碼均正確匹配到技能要求水平,若出現遺漏,則通過對比SOC和ISCO兩份官方文件手工補齊。對應于勞動者的技能水平,職業要求的技能水平也關注數學、文字、社交三個方面。表1給出變量構造用到的CFPS問卷題目和O*NET技能名稱,如果技能水平由多指標構成,則采用主成分分析法提取第一個主成分計算得到相應的技能水平變量。最后,計算勞動者的多維技能錯配程度。按照Guvenen等(2020)提供的程序,分別將勞動者和職業要求的三類技能水平通過標準化去量綱,然后利用累積分布命令(cumul, equal)計算百分位數。需要指出的是,由于年齡對認知技能測試結果有系統性影響,為與既有文獻保持一致,本文單獨對每個年齡的數學和字詞分數進行標準化和計算百分位數。最終計算方法如下:

(1)

其中,mismatchic為多維技能錯配,abilityij為勞動者i的技能水平百分位數,skillcj為職業c要求的技能水平百分位數。wj是數學、文字、社交三類技能錯配的權重,本文借鑒Addison等(2020)的思路,為三類技能錯配賦予等權重。

表1 技能水平變量構造詳表

(2)

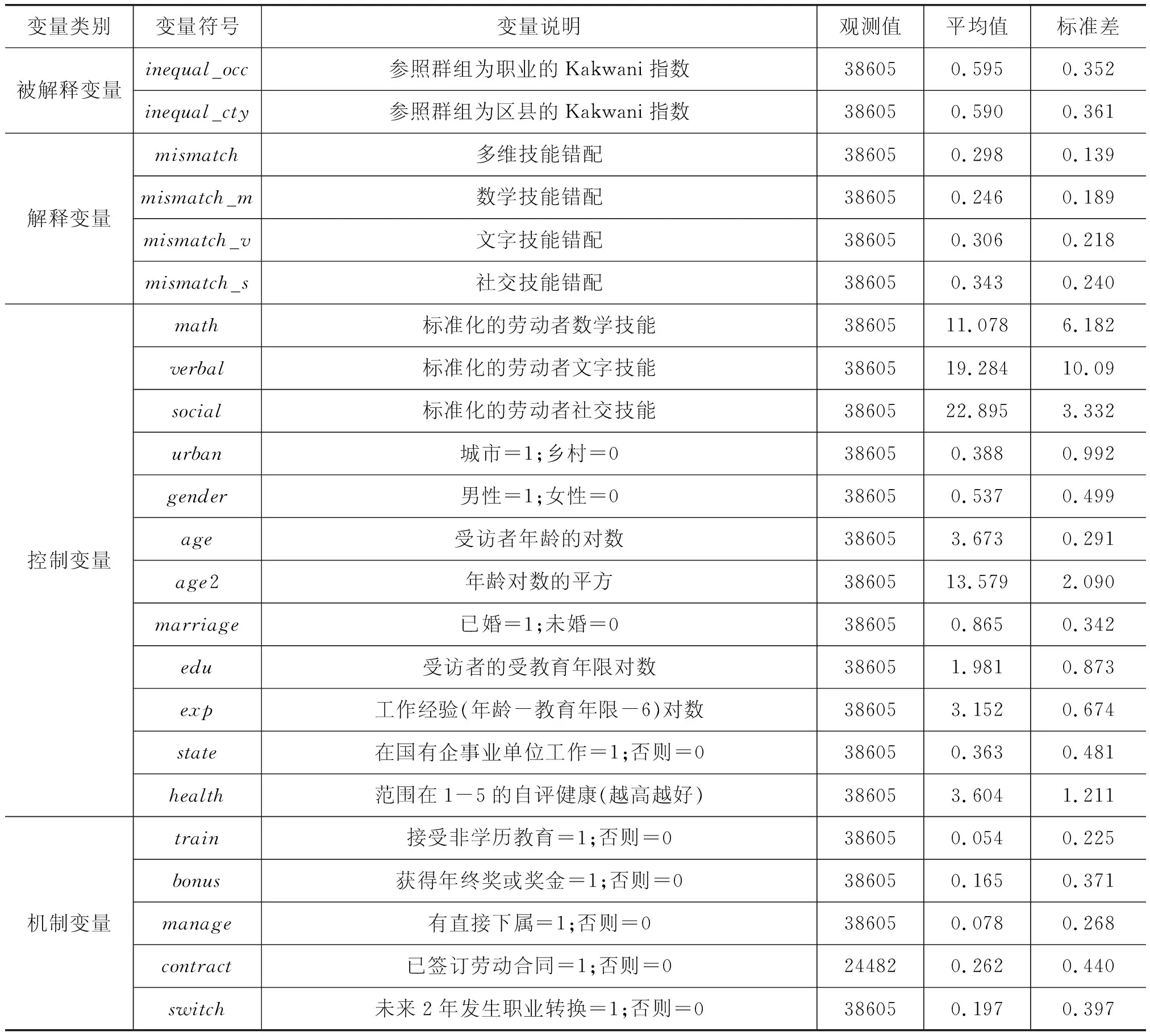

本文所涉及變量的定義及其描述性統計參見表2,所有以貨幣衡量的變量均使用各省GDP平減指數調整為2018年不變價格,所有連續變量均經過上下1%的縮尾處理。

表2 變量定義及描述性統計

3. 中國勞動者的多維技能錯配

表3是本文根據CFPS三個年度數據計算得到的多維技能錯配統計表。總體來看,中國勞動者的平均多維技能錯配程度(范圍在0-1之間)保持在0.3附近,2018年最低。從各技能維度來看,社交技能的錯配程度是三類技能中最高的,其次是文字技能,數學技能的錯配程度最低,并且在2018年出現明顯下降。

表3 多維技能錯配統計表

進一步觀察區分年齡、性別、教育和就業形式的統計結果,分別對應年長者、女性、低學歷者和非標準就業者這四類傳統就業弱勢群體。首先是年齡方面,40-60歲年長勞動者的多維技能錯配程度顯著高于年輕勞動者,說明并非隨著年齡和工作經驗的增長,勞動者的職業匹配程度就會逐步好轉。其次是性別方面,男性遭遇的多維技能錯配程度略高于女性,與Addison等(2020)基于美國數據的結果有所不同,可能與中國更高的女性勞動參與率和更少的就業性別歧視有關。再次是教育方面,學歷為大學以下的勞動者遭遇的多維技能錯配程度顯著高于有大學學歷的勞動者,并且差值高達0.0859,說明教育和職業匹配程度有高度的相關性。最后是就業形式方面,這里將未簽訂正式勞動合同的勞動者視為從事非標準就業。可以看到,非標準就業者遭遇的多維技能錯配程度顯著高于標準就業者。

四、 模型與實證分析

1. 模型設定

為驗證研究假說1,本文利用如下基準模型估計多維技能錯配對收入不平等的影響:

inequalirt=α+βmismatchirt+δcontrolirt+εirt

(3)

其中,被解釋變量inequalirt包括職業和區縣內的收入不平等,mismatchirt是解釋變量,β是本文關注的估計系數。經濟意義是:職業不匹配是否會導致從事同一類職業的勞動者之間的收入不平等?職業不匹配是否會導致更具有普遍意義的地區內勞動者之間的收入不平等?controlirt是隨個體、區縣和時間改變的控制變量,εirt為擾動項。

為驗證研究假說2a-2e提出的五種機制,首先將基準模型中的被解釋變量替換為機制變量。進一步地,采用Gelbach分解進行機制的滯后效應檢驗,合理性在于,在職培訓轉化為生產率需要一定時間,雇主根據職業匹配狀況做出激勵、晉升、勞動合同簽訂決策也需要一定時間,職業轉換決策的影響也必須在滯后模型中考察。同時,Gelbach分解的優勢在于能夠排除共線性的干擾,分解出五種機制對收入不平等影響的真實貢獻。具體而言(2)本文在實踐中采用Gelbach(2016)開發的命令b1x2進行估計。,Gelbach分解包含兩個步驟,第一步是估計基本方程:

inequalirt=αbase+βbasemismatchir,t-τ+δbasecontrolir,t-τ+εirt

(4)

其中,τ是滯后時間。第二步是估計加入了五種機制變量的完全方程:

inequalirt=αfull+βfullmismatchir,t-τ+λ1trainir,t-τ+λ2bonusirt+λ3manageirt+λ4contractirt+λ5switchir,t-τ+δfullcontrolir,t-τ+εirt

(5)

基本方程中的βbase與完全方程中的βfull的差值Δ=βbase-βfull可由加入的五種機制變量所解釋。根據Gelbach(2016)證明得到的結論,某一機制變量k對Δ影響的真實貢獻為Δk=λkψk,相對貢獻度為(Δk/Δ)×100%。其中,λk是完全方程中該變量的估計系數,ψk是如下輔助回歸方程的估計系數:

kir,t(t-τ)=φ+ψkmismatchir,t-τ+uirt

(6)

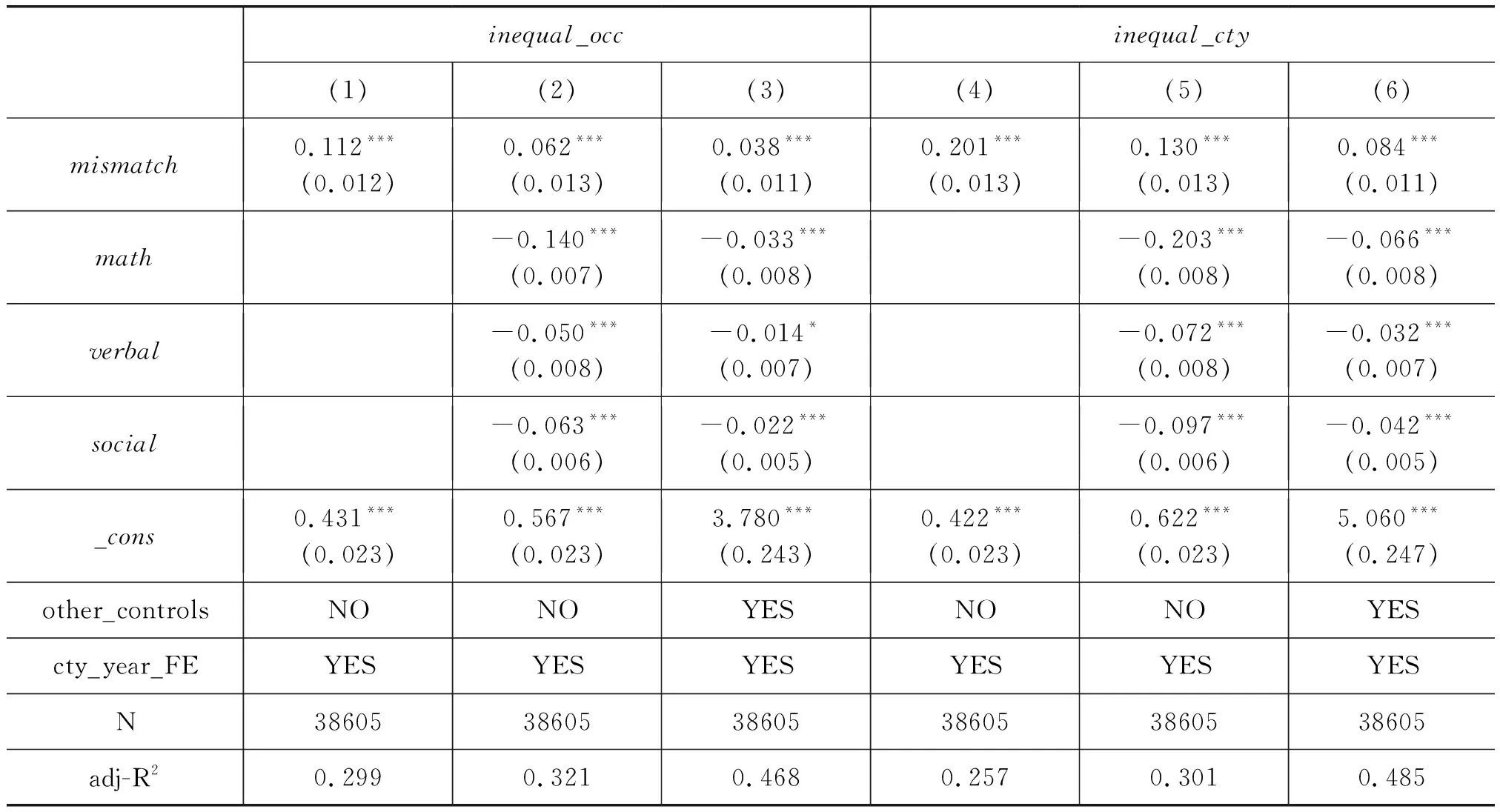

2. 基準結果

表3報告了多維技能錯配對收入不平等影響的估計結果,本文重點關注職業內收入不平等和地區內收入不平等。表4第(1)和(4)列僅控制了區縣和年份固定效應,多維技能錯配的估計系數在1%的統計水平上顯著為正。第(2)和(5)列進一步控制了勞動者自身的三類技能水平,第(3)和(6)列加入了所有控制變量,可看到估計系數逐步下降,但顯著性保持不變。上述結果支持了研究假說1,證實了本文的基本邏輯:職業匹配程度帶來的相對收入差異,加劇了從事同一類職業的勞動者之間的收入不平等,而且可以解釋更為普遍的地區內收入不平等。

表4 基準結果

多維技能錯配由數學、文字和社交三方面的技能錯配組成,究竟哪個維度對收入不平等的影響更大呢?對此,本文將基準模型的解釋變量依次替換為數學、文字和社交技能錯配進行回歸。表5報告的結果顯示,職業內收入不平等主要來源于社交技能錯配,而地區內收入不平等主要來源于數學技能錯配,其次分別是社交和文字技能錯配。隨著經濟的數字化發展,生產制造呈現出自動化和服務化的趨勢,勞動力市場對研發創新和人際溝通能力的要求大幅提高,因而高級認知技能和社交技能得到越來越高的市場溢價(Acemoglu和Autor,2011;Deming,2017)。在同一類職業所展現出的同類工作場景中,由于各職業均有明確的認知技能門檻,勞動者有著相似的認知技能,因而社交技能錯配對收入不平等的解釋能力高于認知技能錯配。從地區層面來看,認知技能錯配對收入不平等的解釋能力反而更強。可見,為實現“共同富裕”,企業在招聘時應相比以往更加注重求職者的人際溝通能力能否滿足崗位要求,在政府或私營部門開展就業服務時,應全方位評估求職者的技能水平以提高職業匹配程度。

表5 分技能維度的估計結果

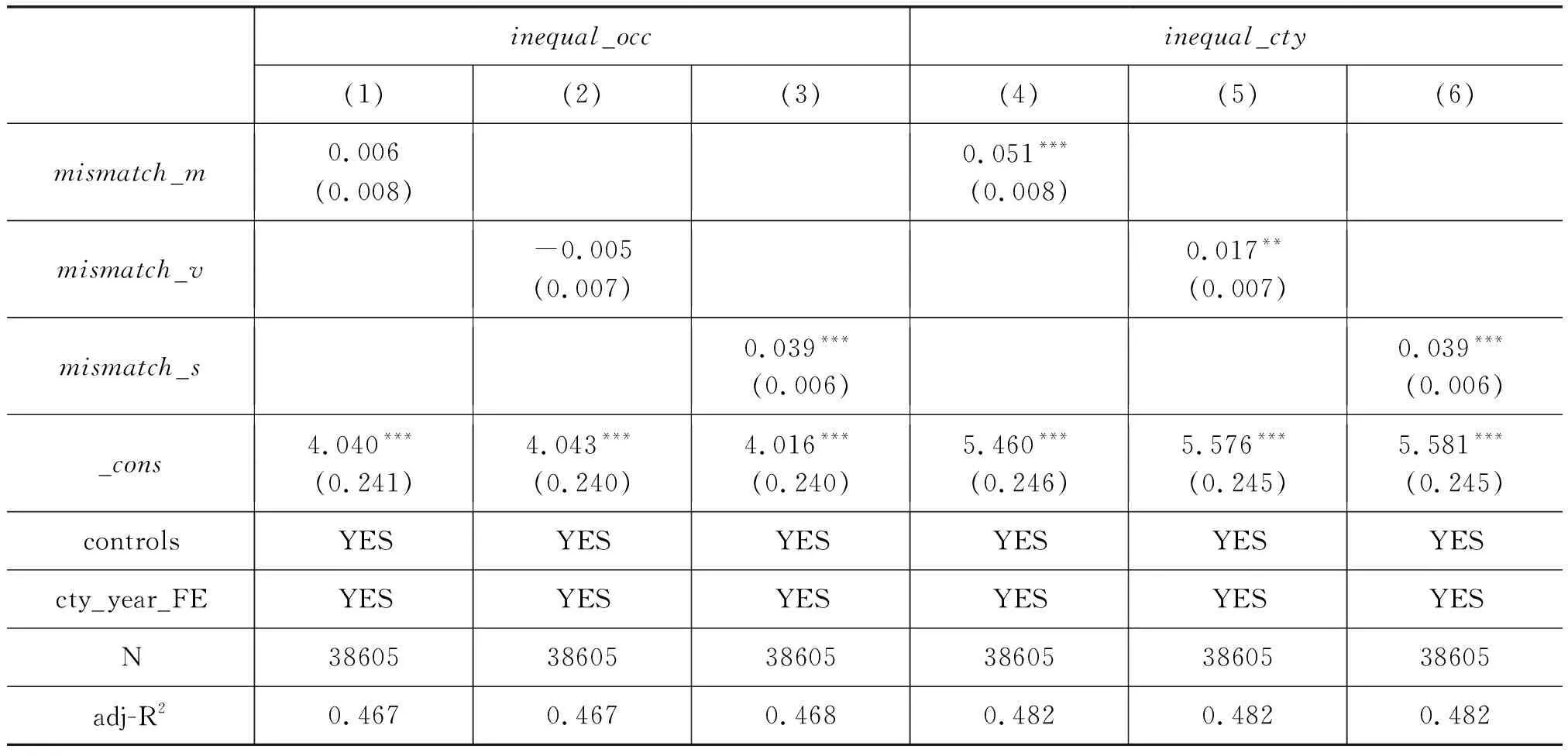

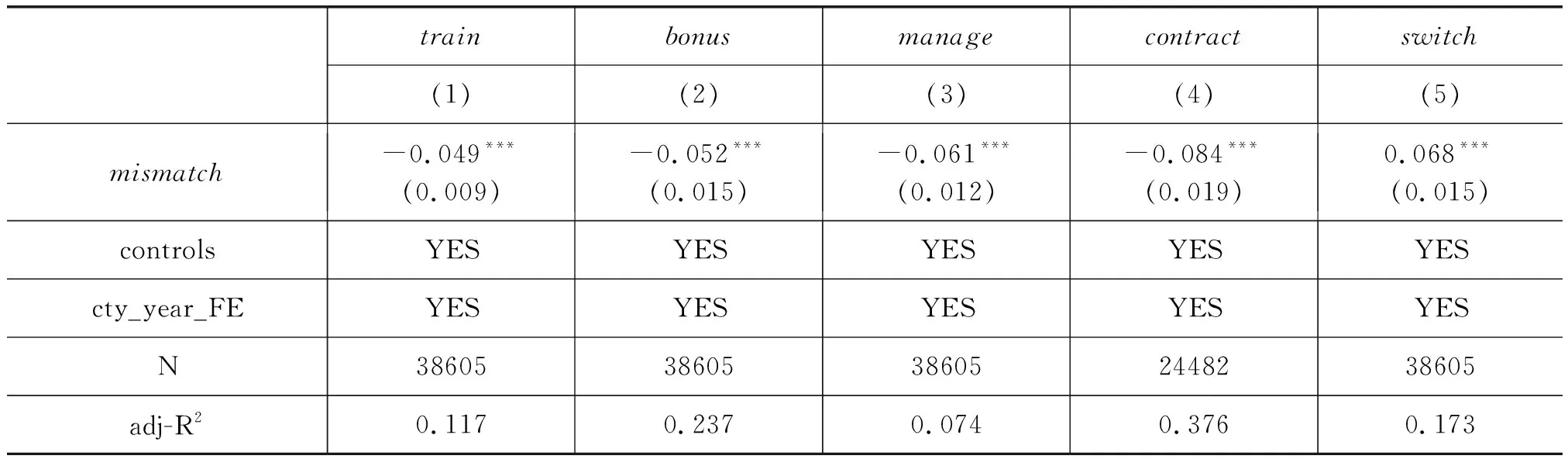

3. 影響機制檢驗

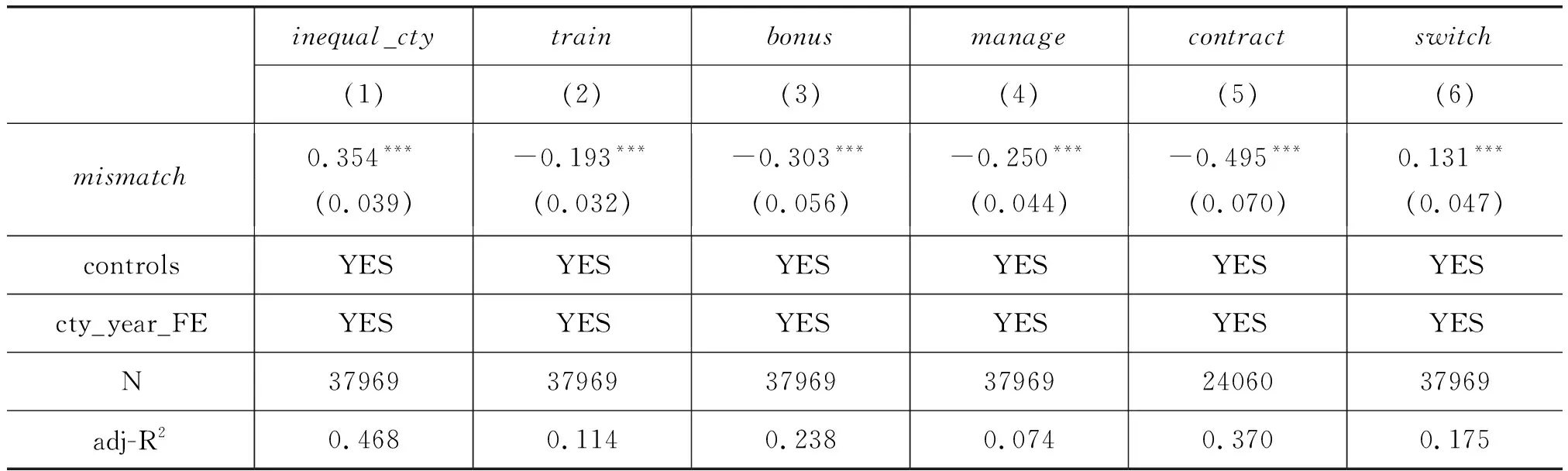

表6報告了機制的即期效應檢驗結果,2010年的CFPS未提供勞動合同簽訂情況,因而第(4)列缺失這一年的樣本。可以看到,以多維技能錯配為表征的職業不匹配顯著抑制了勞動者的培養、激勵、晉升以及正式勞動合同簽訂的機會,增加了轉換至其他職業的可能,估計結果支持了研究假說2a-2e。

表6 機制的即期效應檢驗

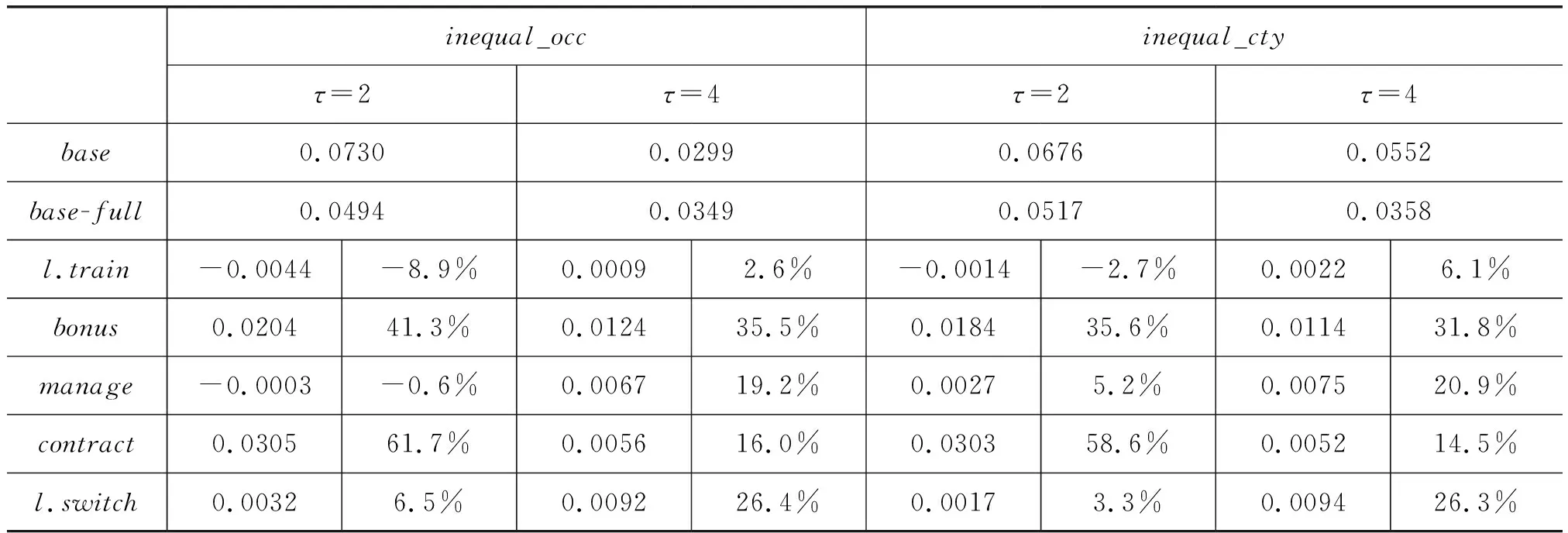

進一步地,本文在滯后效應框架下檢驗五種機制對收入不平等的相對貢獻度。表7報告了滯后2年和滯后4年的Gelbach分解結果,通過觀察可得到如下結論。首先,職業不匹配對收入不平等的影響存在滯后效應,但隨著時間推移,影響程度減小。其次,缺乏績效工資和難以簽訂勞動合同是導致職業不匹配者2年后遭遇收入不平等的主要原因,而職業轉換的努力往往加劇了不平等。再次,職業匹配者在4年后升任管理崗位、獲得績效工資、簽訂勞動合同,使得他們拉開了與其他勞動者的收入差距,此時職業不匹配者持續的職業轉換反而使他們遭遇了更大的不平等,說明勞動者難以通過職業轉換改善不平等境遇,“就業疤痕效應”的負面影響占據上風。最后,職業匹配者接受的在職培訓導致他們的短期相對收入下降,而長期相對收入增長,可能的原因是:員工需要為在職培訓付費,而培訓帶來的人力資本轉化為生產率需要2年以上的時間。

表7 機制的滯后效應分解

4. 穩健性檢驗

內生性問題及其解決。基準模型的解釋變量與被解釋變量存在明顯的互為因果關系,從反向作用渠道來看,更高相對收入的勞動者擁有更多職業選擇的權利,從而調整至更高的匹配程度。對此,本文采用工具變量法緩解內生性問題,取勞動者的職業分類代碼前2位,將區縣內職業2位代碼相同的勞動者視為“同事”,依照不同年份求得除勞動者以外其他“同事”的平均多維技能錯配程度作為工具變量,若區縣內缺失其他“同事”,則采用省份內的其他“同事”。一方面,為保證勞動者有足夠的“同事”,將職業分類代碼放寬至2位,勞動者偏好與能力相近的人一起工作(Fredriksson等,2018),地區內各類職業份額與發展水平和產業分工密切相關,從而“同事”之間有著類似的職業匹配程度,滿足工具變量的相關性要求。另一方面,個人遭遇的收入不平等程度難以影響其他“同事”的職業匹配程度,滿足外生性要求。表8給出了工具變量法第二階段的估計結果。與前文相比,結果的符號和顯著性不變,并且C-D Wald F統計值為3762.836,通過了弱工具變量檢驗,進而所有研究假說再一次得到了驗證。

表8 工具變量法的估計結果

其他穩健性檢驗。第一,控制個體固定效應。由于本文數據跨度為8年,采用面板固定效應模型會丟失大量樣本,因而這里分別提供跨度4年和8年的估計結果。第二,替換被解釋變量。除Kakwani指數外,測度個體收入不平等的方法還包括Podder指數和Yitzhaki指數,這里對被解釋變量進行了替換。第三,替換解釋變量。為構造多維技能錯配變量,前文賦予了三類技能錯配等權重。這里借鑒Guvenen等(2020)的思路,采用主成分分析的方法合成解釋變量。從表9報告的估計結果可以看到,前文結果再次得到驗證,本文的研究結論具有穩健性。

五、 進一步分析

1. 基于就業弱勢群體的考察

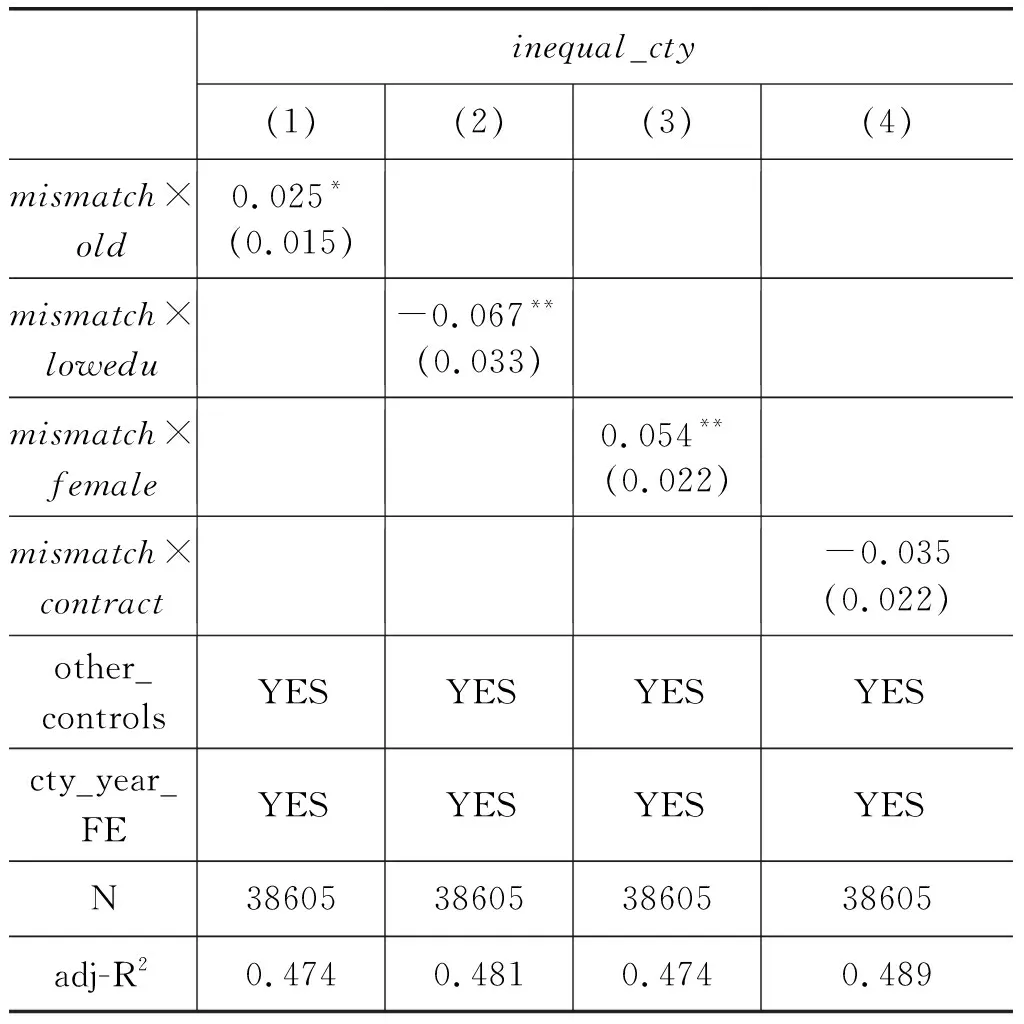

雖然前文通過統計分析考察了年長者、低學歷者、女性和非標準就業者這四類就業弱勢群體的職業匹配程度,但更需關心職業不匹配對他們個人境遇的影響。本文分別將年齡是否大于40歲(old)、是否大學以下學歷(lowedu)、是否女性(female)、是否簽訂勞動合同(contract)的虛擬變量主項及其與多維技能錯配的交互項加入基準模型,表10給出了估計結果。首先,年長者不但有著更低的匹配程度,而且遭遇職業不匹配時,會承受更高程度的收入不平等,說明年長者難以隨年齡增長自發地應對勞動力市場摩擦,正如前文結果表明,職業轉換經歷反而加劇了不平等。其次,雖然高學歷者職業不匹配的程度較低,不過一旦遭遇不匹配,會導致更嚴重的不平等,說明無論學歷高低,均需重視其職業匹配程度。再次,雖然中國性別之間的職業匹配程度差異不大,但女性更容易受到不匹配的影響。可見,在目前生育政策變動和就業性別歧視加劇的大背景下,積極開展針對女性的就業服務有助于改善她們的個人境遇。最后,非標準就業者作為勞動力市場供給的重要組成部分,從過去以農民工為主體到如今以數字經濟下的靈活就業者為主體,職業不匹配對他們造成的影響較小。

表9 其他穩健性檢驗

表10 基于就業弱勢群體的考察

2. 宏觀層面的再考察

前文是從微觀層面考察職業不匹配對個體收入不平等的影響。但一般來說,政策部門和公眾廣泛理解的收入不平等是基于宏觀層面。鑒于此,本文試圖在宏觀框架下尋找不同地區職業匹配程度差異導致地區收入不平等變動的證據。

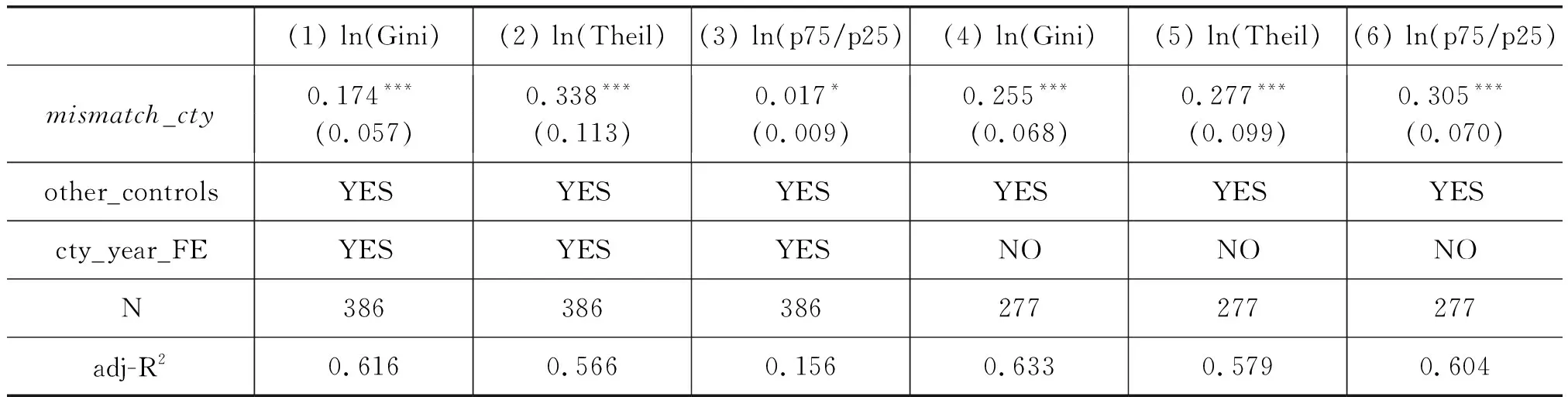

第一種途徑是將微觀層面的解釋變量和部分控制變量按年度、區縣求得算術平均值,被解釋變量為地區收入的基尼系數(Gini)、泰爾指數(Theil)和分位數比值(p75/p25)的對數。表11第(1)至(3)列給出了面板固定效應模型估計結果,加入了勞動者的平均數學、文字、社交技能水平,以及平均受教育年限對數、平均健康水平、國有企事業單位就業比例、城鎮人口比例、性別比例作為控制變量。

第二種途徑是嘗試將職業匹配程度與人口普查數據相結合。具體而言,人口普查數據來自2005年1%個體抽樣數據,是目前已公開唯一提供受訪者收入的普查數據。職業匹配程度是根據2010年CFPS數據的測算得到的多維技能錯配程度。假定中國職業匹配程度在2005—2010年期間不發生顯著的變動,這個假定是合理的,比如前文已證實中國2010—2018年期間的職業匹配程度比較穩定。那么,本文就可以采用份額轉移法(Bartik,1991)構造一個城市多維技能錯配程度變量:

(7)

本文將兩種估計途徑中的解釋變量mismatch_cty標準化,使二者的標準差均為1。第(1)和(4)列的結果表明,多維技能錯配程度每降低1個標準差,將會帶來基尼系數19%~29%的改善(e0.174-1≈19%,e0.255-1≈29%),經濟意義十分顯著。

3. 公共就業服務和信息化的調節作用

職業不匹配導致的不平等后果已得到前文的詳細探討,但還需揭示其成因。一方面,作為基本公共服務的重要組成部分,公共就業服務為勞動者提供了完善的職業指導、職業介紹和崗前培訓等公益性服務,通過均等化的公共就業服務實現平等的就業權,保障就業穩定。那么,中國的公共就業服務能否在現實中改善職業匹配程度,緩解職業不匹配導致的不平等后果呢?對此,本文采用每萬人職業指導人數的對數衡量地區公共就業服務的政策力度。另一方面,依托互聯網的職業中介平臺是如今信息和數字化時代下勞動者求職的重要途徑。求職者和企業雙方將信息匯總至平臺端,緩解了勞動力市場中的信息不對稱問題,極大地提高了職業匹配效率。本文進一步采用每萬人互聯網寬帶接入端口數量的對數衡量地區信息化水平,研究信息化能否在職業匹配過程中既“增效”又“提質”,并最終改善勞動者的個人境遇。

表11 宏觀層面的再考察

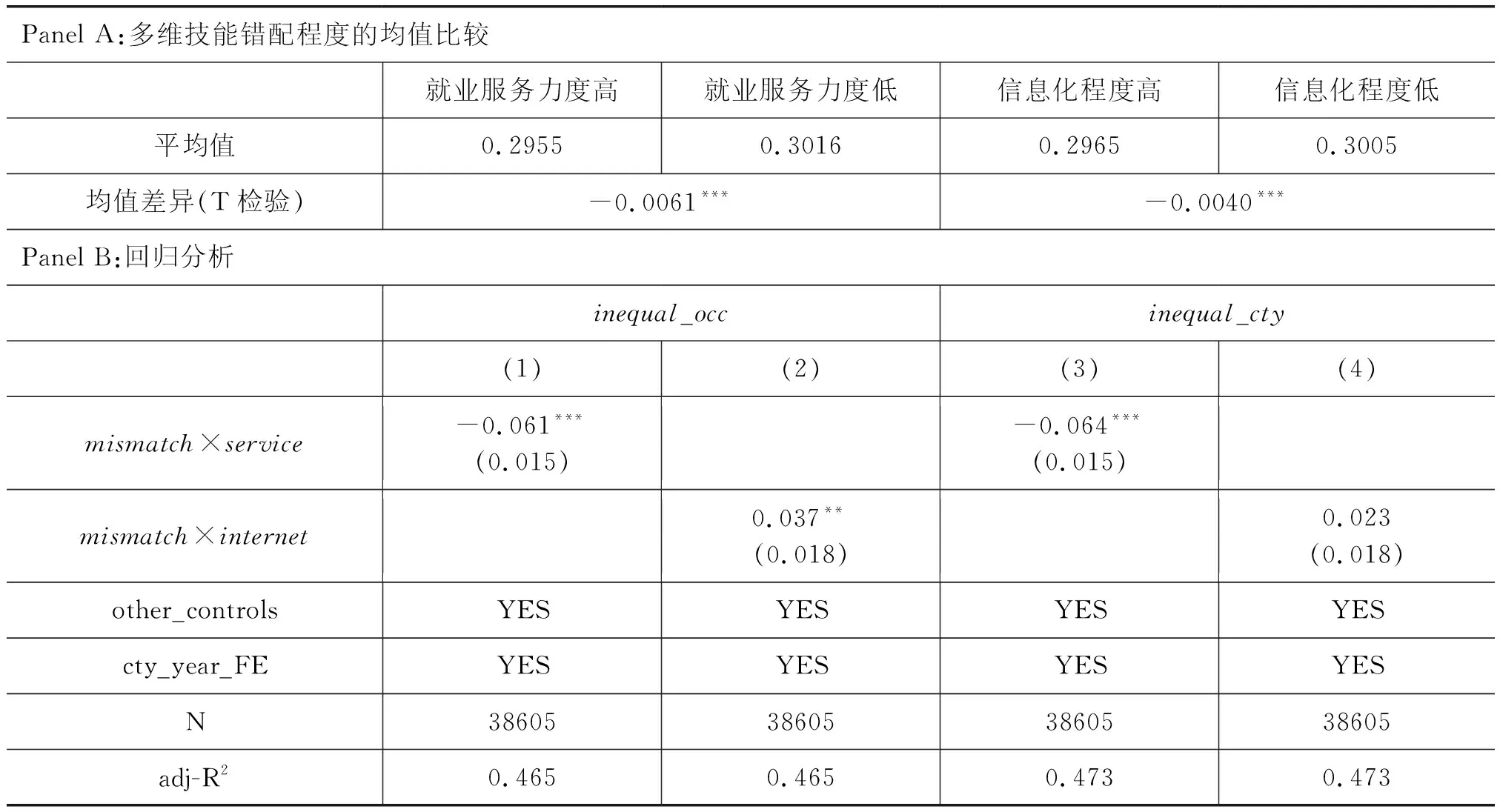

表12中的Panel A是根據就業服務力度和信息化程度的中位數將樣本劃分為兩部分。結果表明,在公共就業服務的政策力度和信息化程度更高的地區,職業匹配程度也顯著更高,說明提升職業匹配效率可以有效提高職業匹配程度。

表12中的Panel B將2010、2014、2018年地區公共就業服務政策力度(service)和地區信息化水平(internet)的主項及其與多維技能錯配的交互項分別置入基準模型。結果表明,公共就業服務能夠顯著緩解職業不匹配導致的不平等后果,而信息化卻無法起到類似作用,甚至還會加劇職業內的收入不平等。產生如此結果的原因可能是:公共就業服務為公益性質,主要服務于就業弱勢群體,起到“兜底線”的重要作用。而由于就業弱勢群體普遍存在數字鴻溝問題,他們難以運用信息化工具,反觀信息化卻能夠幫助能力出眾者搜尋到薪資豐厚的職位,從而加劇了收入不平等。

表12 公共就業服務和信息化的調節作用

六、 結論與政策建議

中國當前面臨嚴重的就業結構性矛盾,尤其體現在職業不匹配現象的發生,造成勞動力資源配置效率低下,后果是眾多勞動者難以人盡其才,收入差距隨職業不匹配程度的加深而擴大。鑒于此,本文考察了職業不匹配對收入不平等的影響及其作用機制,得到如下結論。第一,職業不匹配減少了勞動者培養、激勵、晉升、勞動合同簽訂這一系列提升收入的機會,使其收入系統性地落后于職業匹配者,導致勞動者之間的收入不平等,而且這種不平等后果在女性、大學生和年長者三類就業群體中更為顯著。第二,勞動者試圖通過職業轉換實現職業匹配的努力往往由于“就業疤痕效應”而導致他們遭遇更大程度的收入不平等。第三,從宏觀角度來看,地區平均職業不匹配程度每升高1個標準差,將導致地區收入差距上升19%~29%。第四,中國政府提供的公共就業服務不但提高了地區職業匹配程度,還通過職業指導和介紹等方式幫扶弱勢群體,有效緩解了職業不匹配導致的收入不平等后果。

基于上述研究結論,本文提出如下政策建議。首先在制度層面,本文研究表明,“促就業”的關鍵在于“促匹配”,職業匹配程度提升,勞動者的能力才會得到更好地發揮,收入差距才會進一步地縮小。因而,政策部門需要強化有利于職業匹配程度提升的制度建設,如推動建立勞動者職業流動的監測體系、優化政府購買公共就業服務的機制。其次在管理層面,推動互聯網招聘平臺普惠化發展,如鼓勵互聯網平臺舉辦公益性質的針對弱勢群體的線下招聘會,實現網上職位機會和網下求職者的對接,并要求企業在招聘過程中詳細列出職位的技能要求。最后在服務層面,公共就業服務在繼續提供職業培訓的同時,也要進一步強化職業介紹、職業指導、就業實習、就業救助工作,客觀評估求職者的技能水平,建立企業招聘要求信息庫,以數字化手段完善求職者需求和企業要求的對接過程,實現就業機會共享,促進就業服務均等化。