國家重點研發計劃技術轉移績效的影響因素與路徑模式

方衛華,李 萍,章 琰

(北京航空航天大學公共管理學院,北京 100191)

1 文獻回顧:技術轉移影響因素研究

技術轉移是指制造某種產品、應用某種工藝或提供某種服務的系統知識,通過各種途徑從技術供給方向需求方轉移的過程[1]。一般而言,技術轉移可通過技術轉讓、引進、推廣等形式實現[2]。績效是組織期望的結果,是組織為實現目標而在不同層面的有效輸出,包括個人績效和組織績效[3]。本文認為,國家重點研發計劃技術轉移績效是指在國家重點研發計劃項目實施期間,項目參與團隊在技術轉移方面取得的成效。技術轉移績效可以通過客觀數據、主觀認定或二者結合的方式衡量[4]。

諸多研究從不同視角分析不同因素對技術轉移的影響。20世紀60年代,Posner[5]在探討國際技術貿易時提出了技術差距的觀點。之后,Krugman[6]將技術差距論延伸到技術轉移領域,認為當技術傳播國、接受國存在技術差距時技術轉移才可發生;1987年,Schlie等[7]提出影響技術轉移的七要素模型,分別是轉讓人、接受人、技術、轉移機制、轉讓人環境、接受人環境、轉讓方和受讓方的環境;之后,知識利用模型被提出[8]。該模型注重技術轉移的組織障礙或促進者以及雙方的溝通在技術轉移中的作用[9];Bozeman[10]提出應急有效性模型,該模型包括技術轉移主體、媒介、對象、環境和接受者5個技術轉移的影響因素。Sohn等[11]從技術開發者、接受者、轉移中心和環境因素預測技術商業化成功指數;劉威等[12]認為科技創新能力、研發能力以及成果轉化能力會影響技術轉移;Singhai等[13]從宏觀、中觀、微觀3個維度出發,分析技術轉移的影響因素;一些學者在以上模型基礎上進行具體應用。Selmi[14]指出企業吸收能力會影響發展中國家承接技術轉移;Kalar等[15]探討學術界社會資本與技術轉移之間的關系;Koo等[16]探討韓國大學專利權與技術轉移績效之間的關系。

已有研究對技術轉移影響因素的探討愈發全面、深入,為本文奠定了良好基礎,但大多關注高校、科研院所、企業的技術轉移,較少涉及科技計劃項目,缺乏關于國家重點研發計劃技術轉移的研究。而國家重點研發計劃項目對技術轉移的重視使研究其技術轉移成為必要。在探討不同因素對技術轉移的影響時,多數研究中影響因素的設置相對隨意、缺乏條理,分析維度不夠系統,理論基礎相對薄弱。最后,既有實證文獻對技術轉移績效驅動機制、多重因素組合效應的探討相對缺乏。因此,在中國場景下,國家重點研發計劃技術轉移績效影響因素發揮作用的方式等需要進一步厘清、解釋。

2 基于扎根理論的國家重點研發計劃技術轉移影響因素模型構建

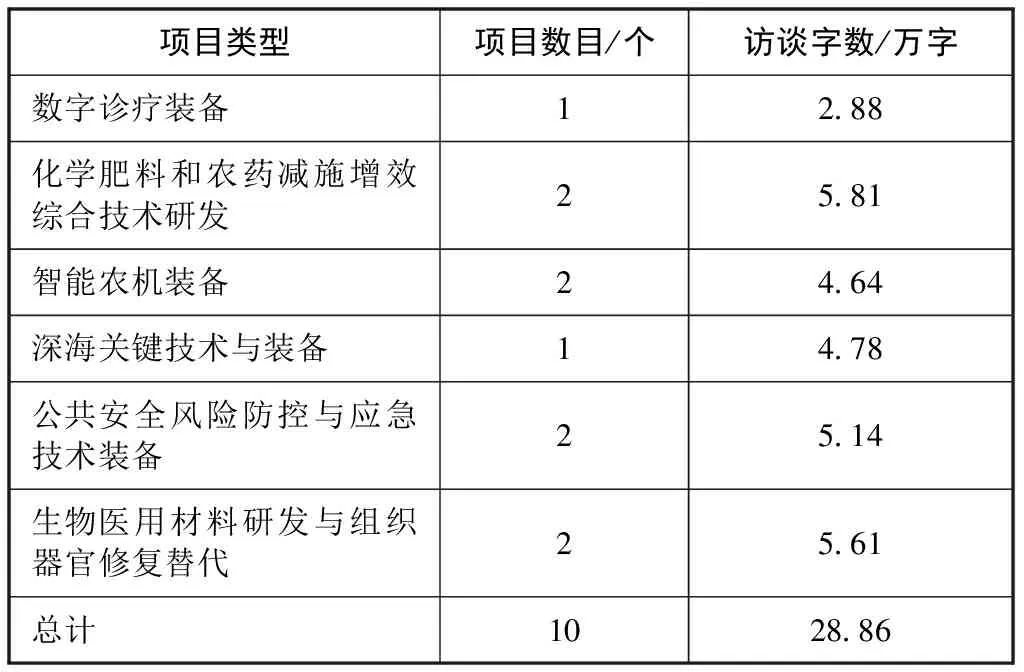

本文使用扎根理論方法,圍繞 “國家重點研發計劃技術轉移的影響因素”主題,對國家重點研發計劃項目中調研的10個案例訪談文本進行開放式、主軸式、選擇性編碼,構建國家重點研發計劃技術轉移影響因素理論模型。具體的案例訪談情況見表1,選擇8份訪談記錄進行扎根分析,使用深海關鍵技術與裝備、數字診療裝備2個案例的資料予以補充,以保障理論的充分、飽和。

表1 國家重點研發計劃案例基本情況

2.1 開放式編碼

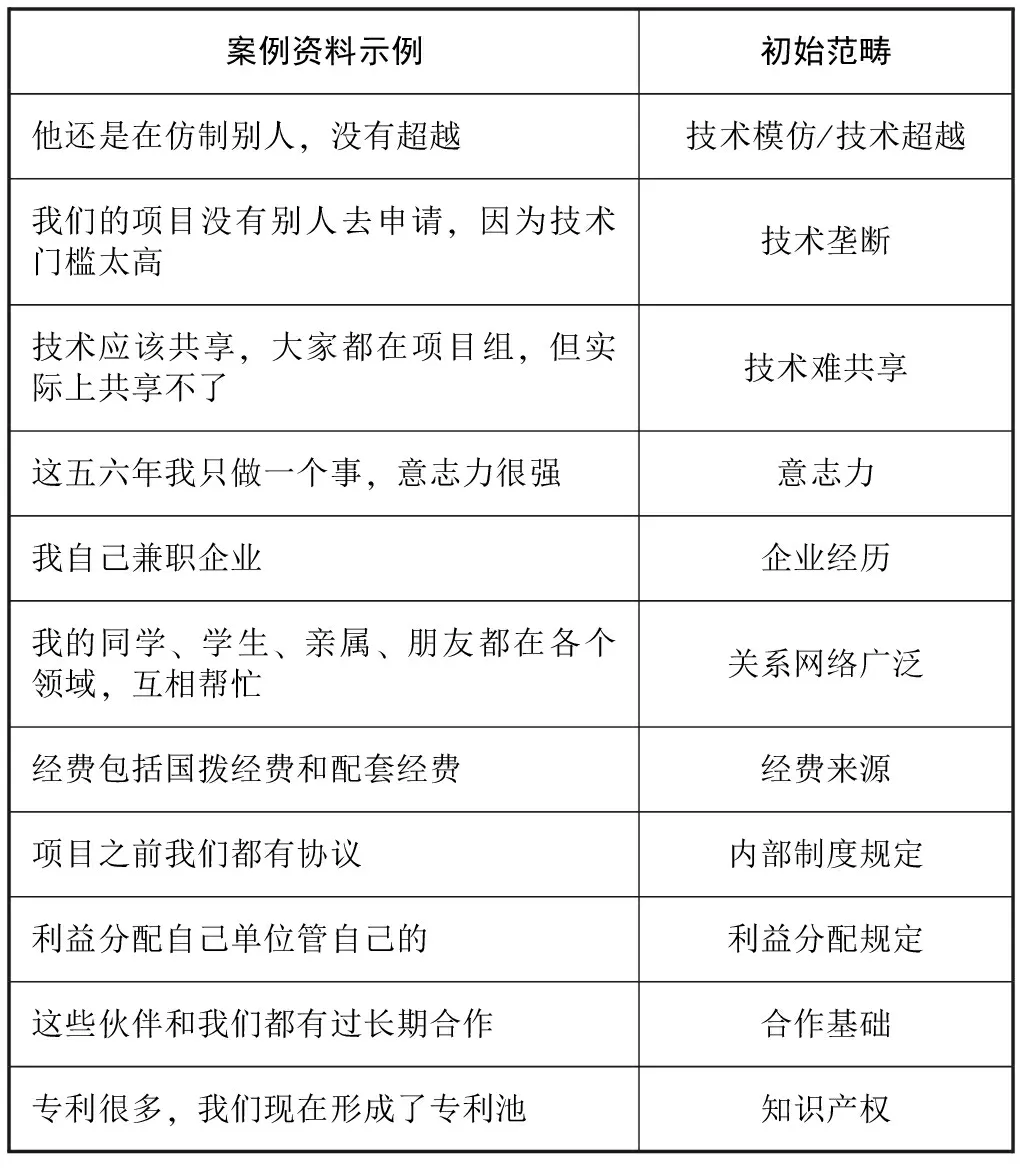

閱讀案例資料,使用NVivo軟件標記出與研究主題相關表述,即為節點。節點用較為抽象的概念予以概括,成為范疇。通過編碼,得到88個范疇,開放式編碼部分示例見表2。

表2 開放式編碼部分示例

2.2 主軸式編碼

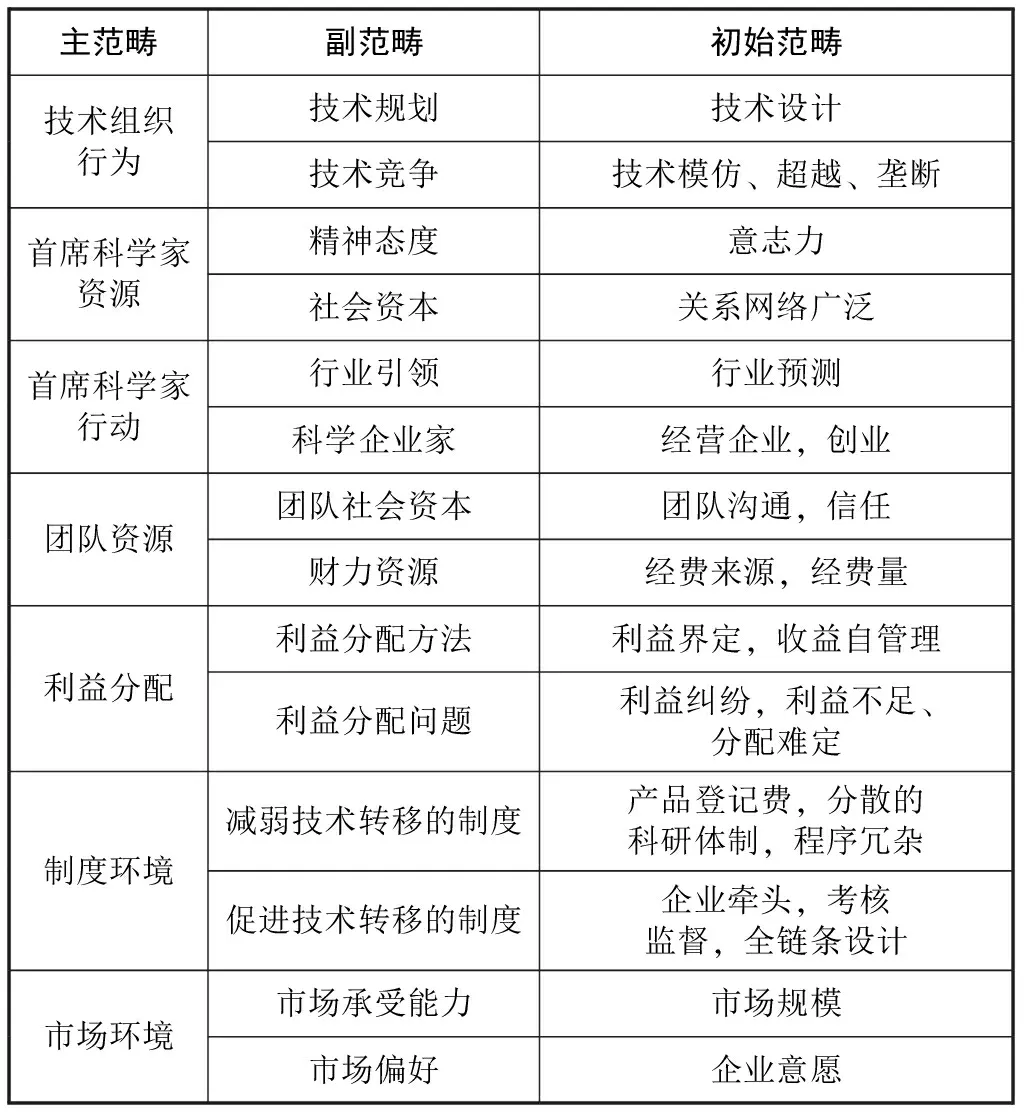

主軸編碼是將開放性編碼中得到的范疇進一步提煉、調整、歸類、合并,對范疇之間的內在聯系進行澄清與梳理的過程。本文共形成技術轉移的表現、技術轉移的方式、技術資源、技術組織行為、首席科學家資源、首席科學家行動、團隊資源、合作、競爭、利益分配、制度環境及市場環境12個主范疇,其中部分示例如表3所示。

2.3 選擇性編碼

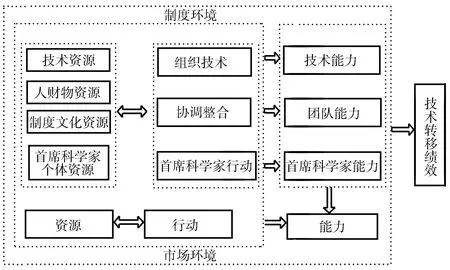

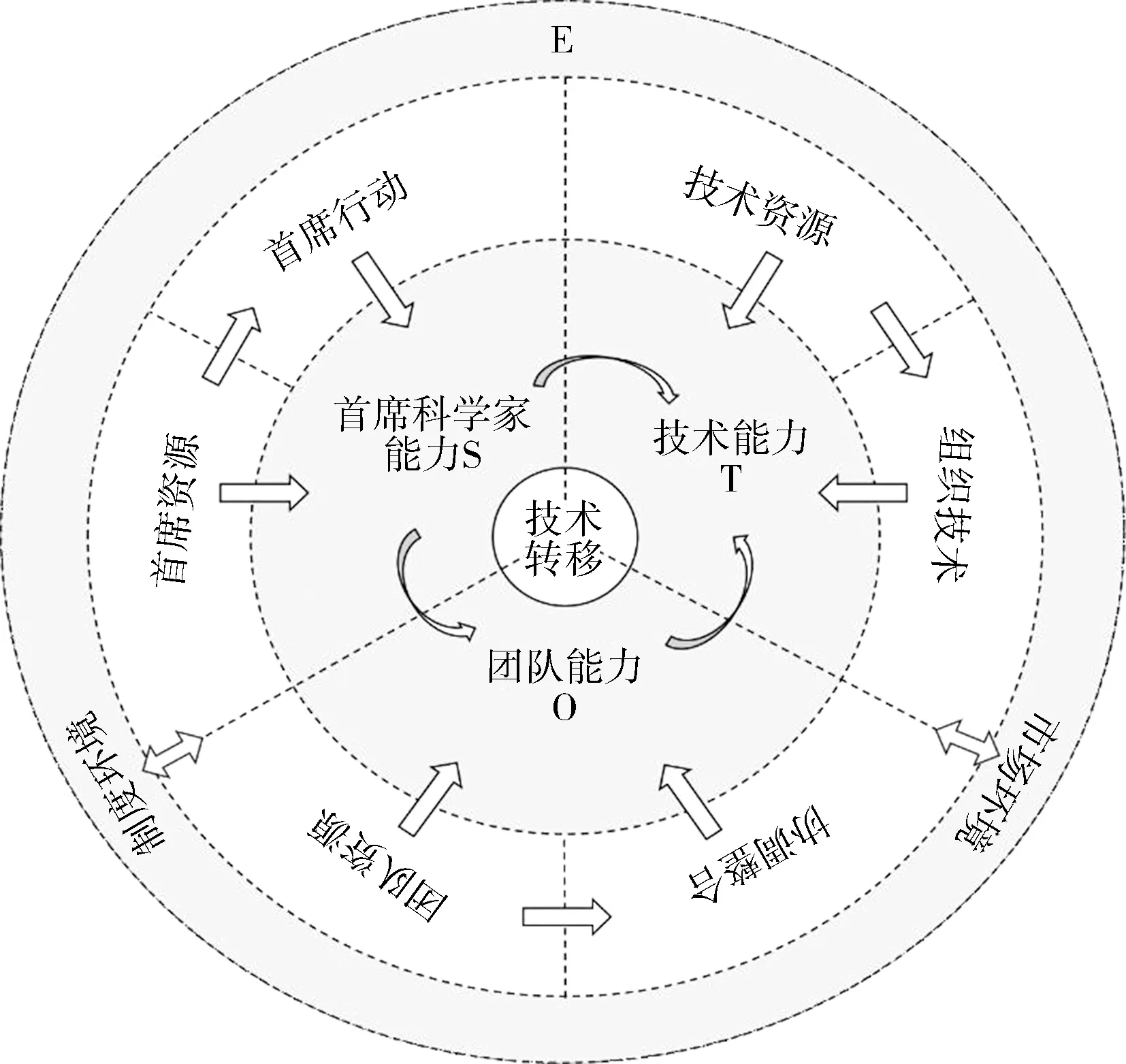

選擇性編碼是從主范疇中發掘核心范疇,分析核心范疇與主范疇及其他范疇的聯結關系,以 “故事線”方式描繪行為現象和脈絡條件,從而建立理論。對12個主范疇繼續分析,從不同視角挖掘出資源、行動、能力、外部環境、技術轉移績效以及首席科學家、技術、團隊、外部環境、技術轉移績效核心范疇,如圖1所示。

表3 主軸編碼形成的主范疇及副范疇

圖1 國家重點研發計劃技術轉移績效影響模型

“故事線”可以概括為:技術資源、項目團隊內人財物資源和制度文化資源、首席科學家資源,可以分別通過組織技術行為、團隊協調整合行為、首席科學家行動產生技術能力、團隊能力、首席科學家能力,以此影響技術轉移績效。也就是說,國家重點研發計劃項目團隊的資源通過協調、整合、組織等行動形成能力,進而影響技術轉移績效。在此過程中,外部環境影響資源→行動→能力之間的關系,從而影響技術轉移績效。資源→行動→能力之間的關系反映了資源行動觀的邏輯進路[17],是資源行動觀在國家重點研發計劃里的重要體現。

事實上,首席科學家能力和技術能力均屬于團隊能力維度。之所以將首席科學家能力從團隊能力中抽離是因為在調研過程中發現,國家重點研發計劃項目團隊的首席科學家在項目運行、管理、協調中發揮重要作用。如生物醫用材料研發與組織器官修復替代典型專項中 “新型血液凈化材料及佩戴式人工腎關鍵技術研發及產業化”項目的首席科學家是我國最早并長期堅持從事血液凈化膜材料研究的專家之一。20世紀90年代,該首席科學家在國內首次提出高通量血液透析器概念。為使平民百姓也能承受血液透析器的價格,該首席科學家在血液凈化領域潛心立志,進行了數十年的科學研究。此外,該首席科學家利用其廣泛的社會關系網絡與學術影響力,以國家重點研發計劃為依托,牽頭建立中國生物材料學會血液凈化材料分會,旨在通過開展血液凈化材料相關活動,為該領域的科技、管理工作者等提供多學科交叉對話和交流平臺。首席科學家是技術轉移利益共同體中的關鍵紐帶,除了與共同體內單位聯系、溝通,也與共同體外的技術轉移中介、風險投資機構接洽。除該項目外,其他項目的首席科學家也充分利用其個人資源采取一系列行動,促進技術轉移。由此可見,首席科學家能力在國家重點研發計劃項目中發揮著重要作用。

之所以將技術能力從團隊能力中抽離,是因為技術是進行技術轉移的基礎,是國家重點研發計劃項目中被轉移的對象。技術能力是指組織部署、開發和利用技術資源,并將技術資源與其他互補資源整合以提供差異化產品和服務的能力[18],在一定程度上是實現企業技術創新、產生競爭優勢的基礎[19]。技術能力具有靜態和動態的屬性。在其他條件相同的情況下,組織所擁有的知識存量越多,技術能力便越強。在擁有同等水平的知識存量時,組織對知識存量運用和操作能力越強,技術能力便越強[20]。其中,知識存量可以理解為項目團隊所擁有的靜態技術資源,對知識存量的運用和操作能力意味著團隊采取的動態技術行動。技術能力伴隨國家重點研發計劃項目運行始終,影響著技術轉移的全過程。且由于技術能力具有內隱性,使組織技術知識轉移、復制和能力創造可能存在資源差異,從而促使技術能力成為績效差異的重要原因[19]。

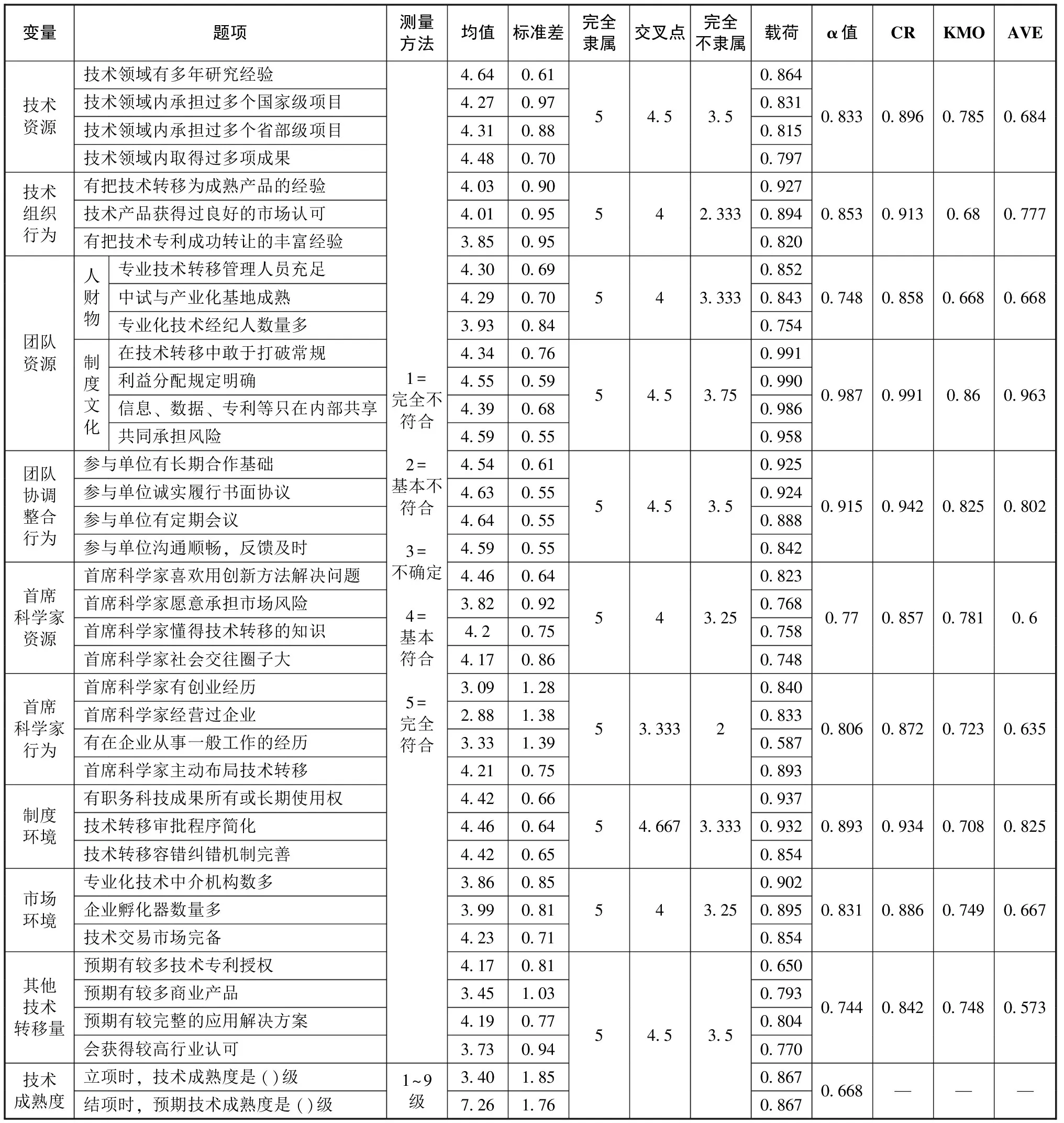

以 “故事線”為基礎,本研究建構和發展出國家重點研發計劃技術轉移影響模型STOE (Scientist-Technology-Organization-Environment)全景動態輪盤,如圖2所示。與產學研視角的三螺旋等理論不同,基于國家重點研發計劃構建的技術轉移STOE全景動態輪盤不強調產學研等不同主體間的合作機制,而是忽略主體的不同屬性,重視由不同屬性的主體組成的團隊的整體屬性,這符合國家重點研發計劃以團隊為行動主體的實際。盡管參與國家重點研發計劃項目團隊各有不同,但其均包含首席科學家、技術、團隊,均受外部環境的影響。

圖2 國家重點研發計劃技術轉移影響因素STOE全景動態輪盤

STOE全景動態輪盤由首席科學家能力、技術能力、團隊能力和外部環境組成。由于個體能力是個體的特征和品質,包括個人所具有的知識、價值觀、認知和行為技能等[21]。因此,首席科學家能力不僅包含首席科學家所擁有的知識、技能、精神等,也包括首席科學家的行為。首席科學家能力以其擁有的資源為基礎,通過首席科學家的行動施展、轉化而來;技術能力以團隊的技術屬性、類型、積累規模等為技術資源基礎,通過動態的技術規劃、技術競爭、技術集成的行為得以發揮;團隊能力以團隊資源為基礎,通過對資源的協調、整合,形成團隊能力。首席科學家能力、技術能力、團隊能力以及外部環境相互滲透、密切聯動。因此,各部分之間以虛線劃分。所有環節均可以直接影響國家重點研發計劃技術轉移,也可以通過相互聯動,間接影響技術轉移績效。外部環境調節著首席科學家能力、技術能力、團隊能力與技術轉移的關系。

STOE全景動態輪盤之所以是動態的,是因為其內部存在著資源與能力的流動。盤面上的任何微小變動都可能引起整個盤面的轉動,進而影響技術轉移。其實質上是將宏觀環境、中觀團隊、微觀個體結合于一體,技術成果貫穿其中,在輪盤流動。

除了能反映資源行動觀外,STOE框架也是對經典技術-組織-環境即TOE框架的拓展。TOE理論由Tornatzky等[22]提出,強調多層次技術應用情境對技術應用效果的影響。雖然TOE框架對技術使用、采納具有較強解釋力,但其主要立足于西方情境。本文構建的首席科學家能力維度是對TOE框架進行中國化補充和拓展,體現了科技項目中,團隊領導對于技術轉移的重要作用。

2.4 理論飽和度檢驗

將其余兩份訪談記錄作為理論飽和度的檢驗數據進行重新編碼和分析。在完成開放性編碼后,沒有發現新的概念、范疇和關系。由此可認為,STOE模型在理論上飽和且適用于國家重點研發計劃技術轉移的影響因素分析。

3 模糊集定性比較分析

從組態視角出發,使用模糊集定性比較分析,考察國家重點研發計劃技術轉移績效的生成邏輯與模式。選擇模糊集定性比較分析,主要由于本研究需考察首席科學家、技術、團隊、外部環境間的相互聯動,fsQCA可以分析多變量、不同組合的復雜因果關系[23]。同時,相較于清晰集和多值集只適合處理類別問題的特點,模糊集定性比較分析能夠處理部分隸屬或程度變化的問題[23],適于本研究對技術轉移績效的處理。

3.1 數據收集與樣本概況

本文的研究對象為國家重點研發計劃項目的參與人員。在科技部的幫助下,正式問卷于2020年12月發放。最終,發放問卷966份,回收有效問卷965份,有效回收率達99.90%。在國家重點研發計劃項目中,參與人員在性別、年齡、職業、受教育年限等方面具有較強的同質性。出于對國家重點研發計劃項目參與人員信息保密的需要,也使參與人員能夠如實回答問題,本研究并未收集填答者的年齡、性別、職業等信息。

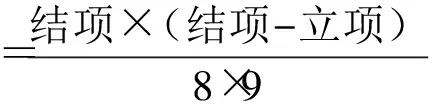

3.2 變量測量與校準

本研究量表依據研究目的、框架和概念定義,在參考前人研究基礎上,由相關領域專家多次討論、修改而成。具體而言,首席科學家資源參考Edelman等[24]提出的人力資源量表和Siddiqui[25]提出的領導量表,首席科學家行為分別參考Hejazi[26]和劉祎娜[27]的量表,團隊資源和團隊協調整合行為參考王永梅等[28]和Heslop等[29]構建的量表,制度環境和市場環境參考Heslop等[29]和彭子晟[30]提出的量表,技術資源參考Daghfous[31]提出的量表,技術組織行為參考Murphy等[32]關于技術管理的研究指標。在前人研究的基礎上,課題組與技術轉移研究領域的專家、科技部工作人員就問卷問題多次溝通、討論,并針對預調研的結果,不斷將問卷修改完善。由于發放問卷時,諸多國家重點研發計劃項目還未進入結題環節。因此,本問卷中的 “結項時的技術成熟度”題項為參與項目人員的依據項目預期填寫。

采用直接法把變量校準為模糊集。將條件變量與結果變量完全隸屬、交叉點和完全不隸屬的校準點分別設定為描述性統計的95%、50%與5%數值。非高技術轉移績效的校準通過取高技術轉移績效的非集實現,見表4。

技術轉移指技術從供給方向需求方轉移。此過程中,技術成熟度發生了變化。技術成熟度指科技成果的工藝流程、技術生命周期等具有的產業化程度,包括1~9共9個等級[33]。本文主要通過結項時預期的技術成熟度與立項時的技術成熟度測量技術成熟度的變化。技術轉移不僅體現為技術成熟度的變化,因此可參考Murphy等[32]和Rogers等[34]的指標,結合國家重點研發計劃實際,將技術轉移過程中產生的專利授權、商業產品、應用解決方案、行業認可納入測量技術轉移績效的指標中,用以衡量其他技術轉移量。

表4 數據測量與校準

(結項時技術成熟度-立項時技術成熟度)為項目中技術成熟度的變化。但由于從1到5與從3到7的技術成熟度變化量均為4,難以體現出技術成熟度變化的差異性。因此,以結項時的技術成熟度乘以結項與立項成熟度的變化,以表示技術成熟度變化的差異。為方便了解技術成熟度變化程度,又除以 (8×9),對技術成熟度變化度進行歸一化處理,得到技術成熟度變化度,見式1。其他技術轉移量為預期商業產品、預期解決方案等加總求平均,見式2。

(1)

預期其他技術轉移量=

(2)

結果變量為國家重點研發計劃項目的技術轉移績效,其為技術成熟度變化度與預期其他技術轉移量之和,見式 (3)。技術轉移績效的最大值為最大技術成熟度變化度1與預期其他技術轉移量5之和,即技術轉移績效最高為6。根據校準標準,得到的校準點分別為5.0、4.5、3.5。

技術轉移績效=技術成熟度變化度+其他技術轉移量

(3)

3.3 信效度檢驗

使用SPSS 26.0、AMOS 23.0對量表進行信度及效度分析,具體結果見表4和表5。結果顯示,團隊能力中的人財物資源維度信度較低,為0.580。經檢驗, “本單位配套資金充足”問題與其他問題差別較大,刪去此題后,該維度的信度系數為0.748。盡管預期技術轉移成熟度變化的信度系數較低,但仍大于0.6,信度可接受。研究構面合成信度CR均超過0.7且介于0.842~0.991之間,表示每個構面具有良好的內部一致性;平均方差抽取量介于0.573~0.963之間,高于0.5,表明測量模型具有良好的會聚效度。由于技術成熟度僅有兩個測量題項,因此可直接根據載荷系數值判斷技術成熟度效度。技術成熟度的載荷系數均大于0.4,表明具有良好效度。綜上可見,本量表信度和效度良好。

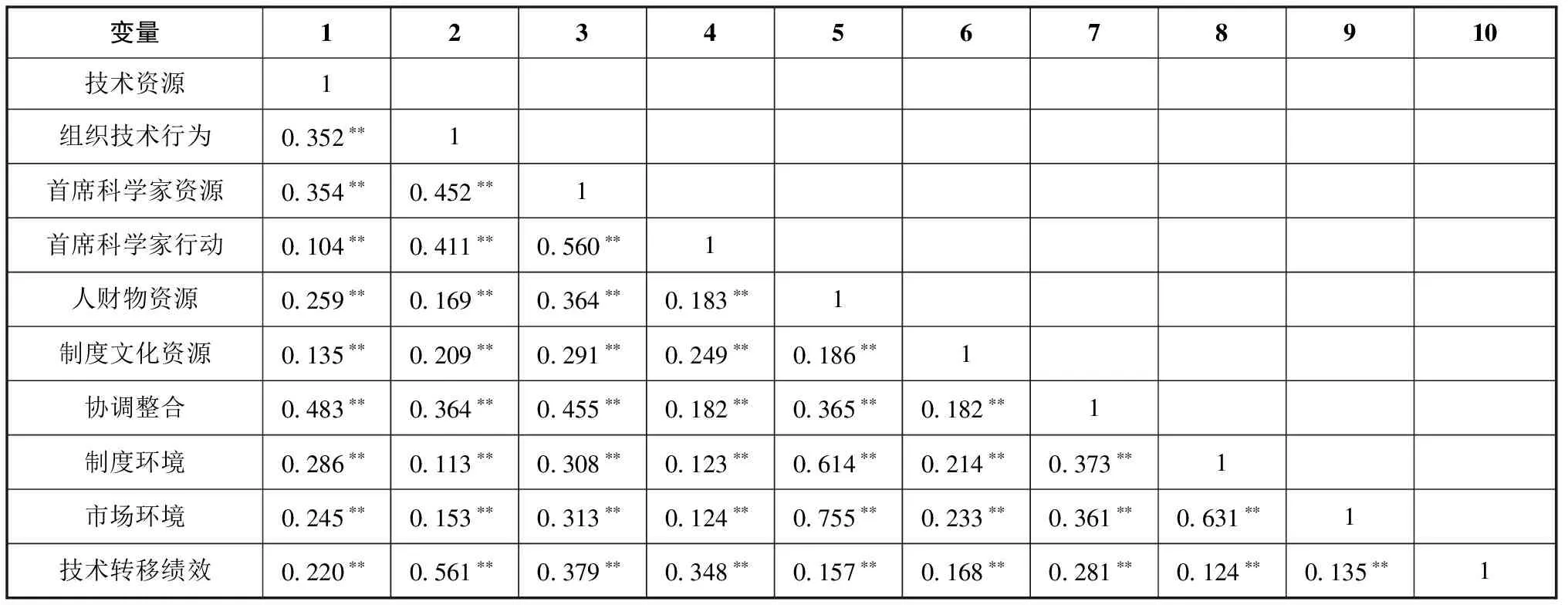

表5 變量相關矩陣

3.4 研究結果

3.4.1 必要性分析

變量校準后,運用fsQCA 3.0對條件變量及其否定變量進行必要性分析。在fsQCA中,當結果發生時,若某個條件總是存在,則說明該條件為必要條件[35]。一般情況下,當一致性水平高于0.9時,該條件是結果出現的必要條件[35]。表6顯示,高 (低)技術轉移績效中,各單項條件的必要性水平均未超過0.9,表明條件變量中不存在技術轉移的必要條件。在高技術轉移績效的必要條件分析中,技術組織行為與團隊協調整合行為變量得分介于0.8~0.9,可視為高技術轉移績效的充分條件,即技術組織行為、團隊協調整合行為對國家重點研發計劃項目技術轉移績效的提高有一定推動作用,但僅是充分條件,而非必要條件。這些結果顯現了技術轉移績效的影響復雜性。技術轉移績效的影響路徑應綜合考量首席科學家、技術、組織、環境的并發協同效應。

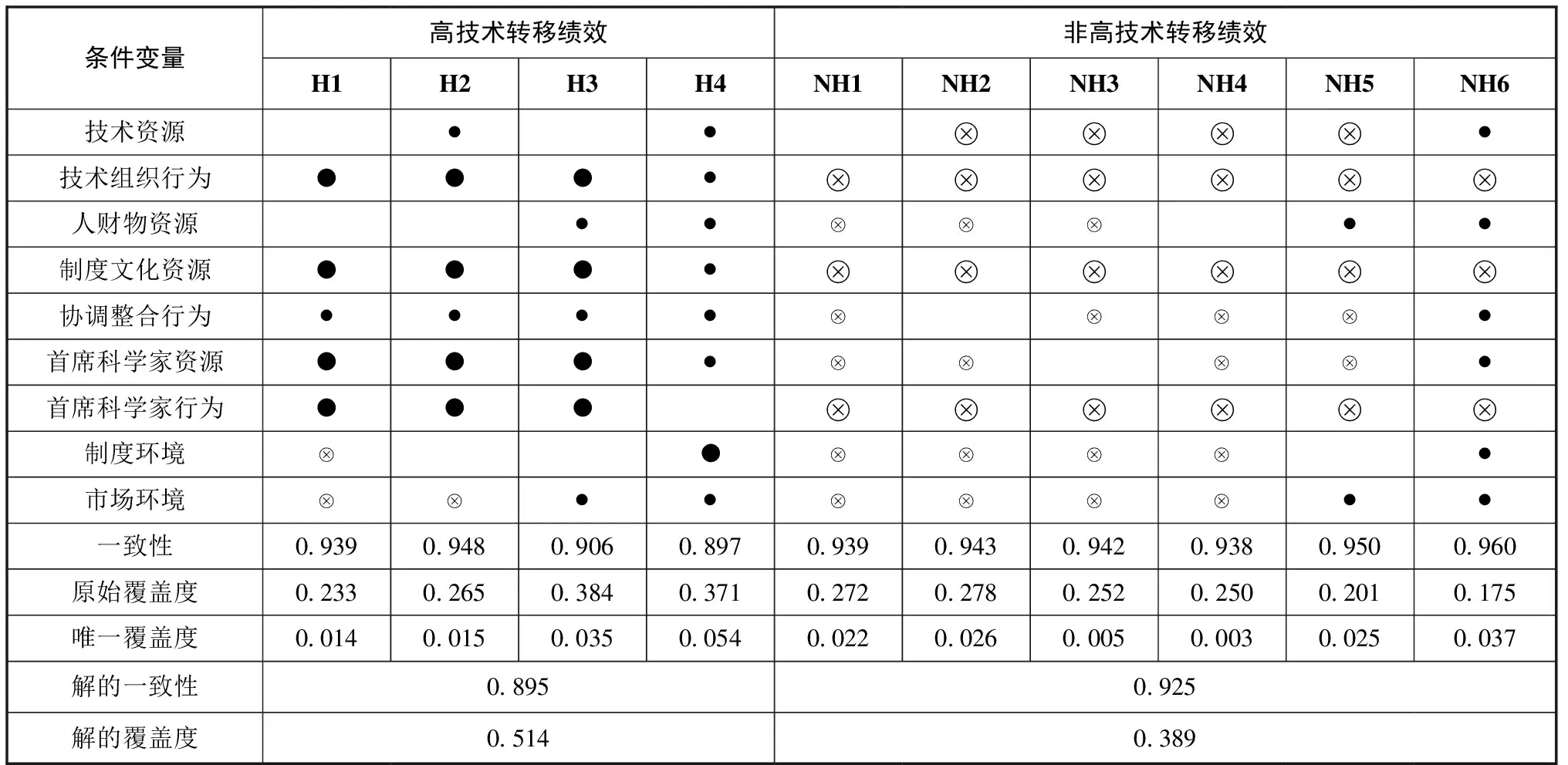

3.4.2 條件組態分析

表6 必要條件分析

(1)產生高技術轉移績效的組態分析。模糊集分析得出產生高技術轉移績效的4個組態中,組態H1、H2、H3的核心條件相同,其構成二階等價組態。4個組態可提煉出以下3種高技術轉移績效的模式。

資源-能力驅動型。組態H1中,高技術組織行為、高制度文化資源、高首席科學家資源、高首席科學家行為為核心條件,互補高團隊協調整合行為、非高制度環境、非高市場環境為邊緣條件時可以產生高技術轉移績效。組態H2中,高技術組織行為、高制度文化資源、高首席科學家資源、高首席科學家行為為核心條件,互補高技術資源、非高市場環境為邊緣條件時,可以產生高技術轉移績效。組態H1、H2表明,當制度環境或 (和)市場環境較差時,如果項目團隊資源充足、能力較強,其依然能夠驅動產生高技術轉移績效,因此將二者命名為 “資源能力驅動型”。

表7 fsQCA中實現高、非高技術轉移績效的組態結果

資源-能力主導邏輯下市場輔助型。組態H3中,高技術組織行為、高制度文化資源、高首席科學家資源、高首席科學家行為為核心條件,互補高團隊人財物資源、高協調整合行為、高市場環境為邊緣條件時可以產生高技術轉移績效。該組態表明,資源、能力能夠主導驅動國家重點研發計劃項目團隊產生高技術轉移績效,但也需要市場環境的輔助支持,因此將其命名為 “資源能力主導邏輯下市場輔助型”。約3.5%的高技術轉移績效案例僅能被這條路徑所解釋。

政府主導邏輯下資源-能力與市場助力型。組態H4中,高制度環境為核心條件,互補高技術資源、高技術組織行為、高團隊人財物資源、高制度文化資源、高協調整合行為、高首席科學家資源、高市場環境為邊緣條件時可以產生高技術轉移績效。該組態表明當項目團隊資源充足、能力較強,制度和市場環境較好時,便可產生高技術轉移績效。在此過程中,政府的政策、制度支持對國家重點研發計劃項目團隊的技術轉移績效起核心影響。約5.4%的高技術轉移績效案例僅能被這條路徑所解釋。與其他路徑相比,此路徑對高技術轉移績效的解釋力最強。

(2)產生非高技術轉移績效的組態分析。非高技術轉移績效的6個組態核心條件相同,均包含項目團隊的技術組織行為、制度文化資源、首席科學家行為,他們可構成二階等價組態,提煉出 “資源-能力緊缺型”的非高技術轉移績效的模式。以組態NH6為例進行解讀:在缺乏制度文化資源,團隊技術組織行為較差且首席科學家技術轉移相關行為較少時,即使人財物資源、技術資源、首席科學家資源充足,團隊協調整合行為較好,制度環境和市場環境良好,國家重點研發計劃項目的技術轉移績效也不會高。非高技術轉移績效的組態結果,與高技術轉移績效的資源-能力驅動型相符,反映團隊的資源、能力在對技術轉移績效影響中的主導作用。

3.4.3 穩健性檢驗

對高技術轉移績效的前因組態進行穩健性檢驗[36]。首先,將一致性閾值從0.80調整為0.9后,產生的組態一致,其次,將案例數閾值從5調整為6時,產生的組態一致;之后,將PRI閾值從0.7調整為0.75時,產生的組態一致,這表明本文的研究結果穩健。綜合比較組態分析的結果,國家重點研發計劃團隊的資源、能力對技術轉移的影響強于制度和市場環境。即使外部環境不是很好,團隊內部的資源充足、能力強勢,也有助于高技術轉移績效的產生。

4 結論

本文以扎根理論方法對國家重點研發計劃項目中案例文本進行分析,構建國家重點研發計劃技術轉移影響因素理論模型和STOE全景動態輪盤,使用模糊集定性比較分析法對扎根理論結果進行驗證與發展。主要有以下發現:首先,技術資源、項目團隊內人財物資源和制度文化資源、首席科學家資源可以分別通過組織技術行為、團隊協調整合行為、首席科學家行動,產生技術能力、團隊能力、首席科學家能力,從而影響技術轉移績效。外部環境可以通過影響資源、行動、能力,影響技術轉移。其次,單個條件無法產生高技術轉移績效。首席科學家、技術、組織、環境條件需相互聯動才能影響技術轉移績效。最后,本文發現資源-能力驅動、資源-能力主導邏輯下市場輔助、政府主導邏輯下資源-能力與市場助力3種高技術轉移績效的生成模式,發現資源-能力緊缺會導致非高技術轉移績效,資源、能力在對技術轉移績效的影響中起主導作用。