數據價值化、全要素生產率和經濟增長

——基于14家大數據交易中心的分析

胡澤鵬

(南開大學馬克思主義學院,天津 300350)

引 言

2020年突如其來的新冠肺炎疫情席卷全球,為中國乃至世界經濟形勢帶來了巨大的不確定性,中國政府通過強有力的制度性優勢,有效抑制了疫情蔓延,并在短時間內恢復了生產運營。根據中國通信研究院測算,在新冠肺炎疫情的沖擊下,盡管我國名義GDP增速只有3%,但數字經濟的增長速度卻依然維持在9.7%左右①,可以看出,數字經濟已逐漸成為頂住外部風險、推動經濟發展的重要源動力[1,2],這其中,數據作為關鍵生產要素推動了數字經濟的形成和繁榮。

黨的十九屆四中全會指明數據可作為生產要素按貢獻參與分配,習近平總書記也曾多次強調,要 “構建以數據為關鍵要素的數字經濟”,要 “加快培育數據要素市場”,這足以看出數據在當前經濟發展中發揮的重要作用,根據中國信息通信研究院的界定,數字經濟②包含數據價值化、數字產業化、產業數字化和數字化治理4個方面,而發展數字經濟,需要構建以數字價值化為基礎、數字產業化和產業數字化為核心、數字化治理為保障的新業態,其中價值化的數據在生產過程中作為關鍵生產要素發揮著基礎性作用。從2014年開始,北京、杭州、鄭州和重慶等11個城市相繼建立了14個大數據交易中心,加速了數據價值化的發展。梳理相關文獻發現,已有研究多為考察數字經濟發展對區域全要素生產率和經濟增長的直接影響,而數據價值化作為數字經濟發展的重要組成部分,鮮有文獻從數據價值化的角度探究其對區域全要素生產率和經濟增長的作用機制,大數據交易中心的建立為探討數字經濟如何促進經濟增長提供了天然的 “準自然”實驗環境,對進一步分析價值化的數據如何影響區域全要素生產率和經濟增長提供了前提條件。為此,本文首先通過理論分析將數據價值化、全要素生產率和經濟增長串成一條完整的鏈條;其次,通過經驗數據考察建立大數據交易中心對提升區域全要素生產率和推動經濟增長的影響,同時還將全要素生產率作為中介變量,探究其對建立大數據交易中心提升區域經濟增長的作用機制,以證明國家允許各城市建立大數據交易中心政策的有效性;最后為地方政府如何廣泛建立大數據交易中心提供政策建議。

1 文獻綜述

(1)數字經濟與區域經濟增長

由于近年來人口紅利消失[3,4]、產業結構與經濟發展的不相適應[5]以及勞動生產率的降低[6]等因素,經濟發展速度逐年放緩,為頂住經濟下行壓力,保持經濟持續健康發展,需要堅持創新驅動,全面塑造發展新優勢,為此國家將數據作為除勞動、土地、資本和技術外的第五大生產要素,“十三五”發展規劃更是提出 “實施國家大數據發展戰略”,“十四五”發展規劃綱要也指出 “促進數字經濟與實體經濟深度融合”,因而通過數字經濟推動區域經濟增長成為保持經濟持續健康發展的重要環節。梳理相關文獻發現,數字經濟發展影響經濟增長的方式主要有兩個方面:①數字經濟本身的發展會直接影響區域經濟增長;②數字經濟衍生產品以及對數字技術的投資間接影響區域經濟增長。對于直接影響,Choi和Yi(2009)[7]利用1991~2000年207個國家的面板數據發現,互聯網對經濟增長具有顯著的正向作用。Czernich等(2011)[8]估計了 1996~2007 年 OECD 國家寬帶基礎設施建設對經濟增長的影響發現,寬帶普及率每提高10個百分點,人均GDP增長率則會提高 0.9~1.5 個百分點。 Chu(2013)[9]利用世界銀行201個國家的調查數據研究了互聯網對經濟增長的影響,指出互聯網普及率每提高10個百分點,實際人均GDP就會提高0.57~0.63個百分點,同時還指出當經濟處于衰退期間時,正向促進作用依然顯著。 何仲等(2013)[10]通過2001~2010年的數據估算出當寬帶滲透率每提升10%,國民經濟將提升0.424%。但鄭世林等(2014)[11]的研究發現在20世紀90年代期間,無論是移動電話還是固定電話都顯著促進了經濟增長,不過在2000年以后,固定電話對經濟增長的影響反而為負。

對于間接影響,Jorgenson 和 Vu(2016)[12]指出半導體技術的指數級進步加快推動了信息通信技術(ICT)革命,成為各國經濟增長的重要動力,而且以中國和印度為代表的發展中國家的數字經濟將對世界經濟產生更大的影響。Oliner和Sichel(2000)[13]通過測算2000年以后信息技術對經濟增長的貢獻發現,其貢獻并沒有從1999年的歷史高點回落。 Jorgenson 和 Motohashi(2005)[14]通過比較日本和美國1975~2003年經濟增長的動力來源發現,日本國內生產總值中對信息技術(IT)的投資自1995年以后逐漸攀升,而且信息技術普及同時提高了全要素生產率。 Hofman等(2016)[15]同樣發現1995年以來對信息通信技術的投資加速了美國經濟的發展。 Erumban 和 Das(2016)[16]研究了印度20世紀80年代以來的經濟增長來源發現,信息通信技術投資在推動印度總體經濟增長方面的作用越來越大,但僅限于服務業,同時,利用市場服務的信息和通信技術的行業其生產率增長有所改善。 Jorgenson和 Vu(2007)[17]研究發現,信息技術投資對1989~2004年間世界經濟復蘇有重要影響。張紅歷等(2010)[18]利用省域數據得出信息技術能顯著促進經濟增長的結論。周勤等(2012)[19]通過構建地理加權回歸模型研究發現,信息技術對我國未來經濟增長的貢獻會越來越大,是推動經濟持續健康發展的重要推動力。韓寶國和李世奇(2018)[20]采用動態面板經濟增長模型發現,軟件和信息技術服務業發展促進了中國經濟增長。根據內生經濟增長理論,知識的積累和溢出導致的技術創新是促進經濟增長的重要內生變量[21-23],由此,隨著數據價值化的推進,以信息為載體的知識的生產和傳播效率會加快,進而促進經濟增長。

(2)數字經濟和全要素生產率

梳理相關文獻發現,數字經濟發展對全要素生產率的影響主要通過加快技術進步、降低交易成本、提升效率、優化產業結構和減少資源錯配等。楊慧梅和江璐(2021)[24]通過主成分分析法構建數字經濟的指標體系分析了數字經濟對省際全要素生產率的影響發現,總體來說,數字經濟對全要素生產率有顯著促進作用,但進一步研究發現,相較于生產率高的地區,較低生產率地區數字經濟對全要素生產率的影響更為顯著。黃群慧等(2019)[25]考察了互聯網發展對制造業企業全要素生產效率的內在機制發現,互聯網發展降低了交易成本、減少了資源錯配以及促進了創新,肖利平(2018)[26]的研究同樣也得出了 “互聯網+”顯著促進了裝備制造業的全要素生產率的結論。李春發等(2020)[27]分析了數字經濟促進產業轉型升級動力來源于降低交易成本和轉移價值分配等方面,Brynjolfsson 和 Hitt(2000)[28]指出在商品交換中互聯網技術的應用,突破了時間和空間限制,在降低交易成本的同時提高了效率。郭家堂和駱品亮(2016)[29]、Solow(1987)[30]利用省級面板數據發現,總體上互聯網發展顯著促進了中國的全要素生產率,但這種促進作用是非線性的,同時文章的結論有效回應了 “索洛悖論”。

(3)全要素生產率和經濟增長

當前我國面臨百年未有之大變局,這與我國目前發展的階段、環境和條件變化相契合。推動經濟高質量發展成為 “十四五”時期發展的主題,落實速度換擋、動力轉換和創新體制是推動經濟發展的重要舉措,其核心要義是通過提升全要素生產率水平助推經濟增長。田國強(2019)[31]指出當前我國經濟面臨增長速度持續下滑的壓力,為提升經濟發展質量,需要依靠技術進步和優化人力資本來提高全要素生產率。孫祁祥和周新發(2020)[32]在討論科技創新推動經濟高質量發展的內在機理中指出,通過優化資源的合理配置,使得整個社會的全要素生產率趨勢向上,將加速推動經濟高質量發展。肖宏偉和牛犁(2021)[33]指出通過加快新舊動能轉換,提高全要素生產率,為實現 “十四五”規劃提供動力支撐。鄭江淮和冉征(2021)[34]利用中國 1985~2015 年發明專利數據實證檢驗發現,只有走出創新 “舒適區”,即不相關技術多樣化、維持 “進步部門”產業占比,才能通過促進全要素生產率提高進而促進地區經濟更快增長。任保平和鄒起浩(2021)[35]指出要實現經濟的高質量發展,需要通過對生產要素的有效整合和對其創新性的挖掘來穩步提升全要素生產率。

綜上,上述文獻僅單純研究了數字經濟與區域全要素生產率、經濟增長兩兩變量之間的相關關系,而未將三者之間的聯系和邏輯結合起來加以分析,而且也鮮有利用經驗數據予以驗證,而本文進一步將數字經濟細化為數據價值化,以 “是否建立大數據交易中心”作為數據價值化的表征變量,探討建立大數據交易中心對區域全要素生產率和經濟增長的影響,同時將區域全要素生產率作為中介變量探討這一邏輯鏈條的內在機理和作用機制,以驗證建立大數據交易中心的政策有效期以及為數字經濟如何促進區域經濟增長提供檢驗證據。

2 理論分析和研究假說

2.1 數據價值化和區域經濟增長

隨著數字經濟的深入發展,數字經濟對經濟增長的貢獻越來越大。根據中國信息通信研究院統計數據,數字經濟規模從2005年的2.6萬億元躍升到2020年的39.3萬億元,其占GDP的比重從2005年的14.2%提升為2020年的38.6%。不難看出,數字經濟的市場發展潛力巨大,在助推經濟持續健康發展,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中具有關鍵作用。大數據交易中心的建立使數據作為商品可以進行買賣,促進了信息的流通和共享,降低了 “信息孤島”現象,類比于信息經濟對經濟增長的影響,本文認為大數據交易中心的建立對經濟增長的影響也可以分為兩個方面,直接影響方面,大數據交易中心的建立使得數字經濟內部可以通過數字產品和數字信息服務的生產和最終需求直接影響經濟增長,即消費傳導路徑;間接影響方面,大數據交易中心的建立可以通過數字產品和數字信息服務的生產和投資與中間需求間接影響經濟增長,即投資傳導路徑。另外,除了通過內含于資本品本身的技術而作用于經濟增長之外,大數據交易中心的建立還可以以希克斯中性技術進步的方式促進經濟增長,從而提升經濟的配置效率和運行效率。綜上,本文提出以下假設:

H1:大數據交易中心的建立促進了經濟增長。

2.2 數據價值化和全要素生產率

梳理相關文獻發現,數字經濟對生產率影響的結論鮮有分歧,學者們從不同角度分析了數字經濟對生產率提高的作用機理。本文認為,數字經濟提高勞動生產率主要通過促進技術進步、降低交易成本、減少資源錯配、優化產業結構和與傳統生產要素結合的倍乘效應。(1)大數據交易中心的建立使得數據之間的流通更為快速,有利于消除科技創新中的 “孤島現象”,通過形成各方面、各環節和各渠道的信息共享局面,通過構建技術共享數據庫推動與實體經濟的深度融合,加快技術進步發展; (2)Harris(1998)[36]指出,互聯網作為一種通用技術(GPT),能夠顯著降低交易成本以及消除特定類型服務的障礙,通過突破時空的限制促進知識和信息的傳播。大數據交易中心的建立通過降低經濟活動中的信息不對稱程度降低了單位產品交易成本,黃群慧等(2019)[25]通過推導理論模型指出,當互聯網服務發展到專業化生產階段時,一些制造業生產商為了降低交易成本直接選擇在市場上購買互聯網服務,通過提高生產的專業化水平來提高生產率;(3)在經濟增長的過程中,由于邊際收益遞減規律的限制,當要素的使用量超過一定范圍之后,要素的利用效率會隨著要素投入的增加而降低。因此,可以將數據與其他生產方式結合對生產要素進行有效整合,通過減少資源錯配和優化產業結構來消除收益遞減的限制,進而提高生產率;(4)隨著大數據交易中心的建立,有價值的數據資源催生出了眾多經濟新產業和新業態,通過與其他傳統生產要素的深度結合,加快了產品技術創新速度,提高了資本周轉速度和價值創造效率,同時企業通過開發手機應用和購物網站可以大量獲取消費者信息,這使得企業可以在發現顧客需求、細分市場、輔助決策支持、商務模式/產品/服務創新等方面進行更科學的決策,進而提高了全要素生產率。有研究發現,數字技術帶來全要素生產率的提高是美國單位勞動生產率增長的重要原因[13],這樣商品生產者在單位時間內生產的物質財富增加,生產單位物質財富的時間減少,其結果是促進了商品利潤率的提高和財富的積累,為經濟保持高質量發展奠定物質基礎。綜上所述,本文提出以下假設:

H2:數據價值化能夠促進全要素生產率的提高。

2.3 數據價值化、全要素生產率和經濟增長

全要素生產率的提高直接反映了技術進步,而技術進步的本質是通過改進生產設備、調整生產要素的組合比例,提高要素的投入產出比,使得在既定成本下產出最大或在既定產出下要素投入最小。隨著數字經濟的發展,尤其是隨著數字經濟和實體經濟的深度融合,價值化的數據逐漸成為助推技術進步提升全要素生產率和促進經濟增長的催化劑。大數據交易中心的建立促進了數據的生產、流通和消費,使得數據作為有價值的商品可以進行交易和利用,廠商通過將交易的數據進行分析和整合,能有效降低交易成本、減少資源錯配和優化產業結構,進而提高全要素生產率,而一定時期經濟發展狀況的改善是全要素生產率提高的結果。為此本文認為,數據價值化除直接促進經濟增長外,還可以通過提升區域全要素生產率的方式間接提升經濟增長,故提出以下假設:

H3:全要素生產率作為中介變量,中介了數據價值化對經濟增長的影響。

3 研究設計

3.1 數據來源

基于本文考察數據價值化對經濟增長的影響及其作用機理,借鑒相關文獻,本文選取2012~2020年238個地級市的非平衡面板數據,盡管2020年經歷了新冠肺炎疫情的沖擊,但數字經濟規模占GDP比重仍持續增長,有效支撐了疫情防控和經濟社會發展③,因而可將2020年數據納入回歸模型。數據主要來源于國家統計年鑒、各省(區、市)統計年鑒、中國城市統計年鑒、中國人口和就業統計年鑒、中國勞動統計年鑒和EPS數據庫。共得到有效樣本1875個。

3.2 研究方法與變量界定

3.2.1 研究方法

本文旨在探求數據價值化影響經濟增長的政策沖擊和作用機制,而大數據交易中心的建立則為本文提供了一個良好的準自然環境。由于省域內市場要素的充分流動性,建立大數據交易中心能有效促進其所在省域的數據要素流動,故本文以省域內是否建立大數據交易中心作為政策處理變量。在傳統經典DID的模型設定中,一個隱含的假設是,處理組的所有個體受到政策沖擊的時間均完全相同,但本文研究的是各省域不同時間建立大數據交易中心對本省域內城市全要素生產率和經濟增長的影響,故本文選用異時DID回歸模型,在選用該方法時,模型中不再加入處理啞變量和政策年份啞變量。

3.2.2 變量界定

結合本文研究目標和樣本特點,對相關變量進行了界定和量化。

被解釋變量。經濟增長(Gdpper)用人均國內生產總值的對數衡量,并以2006年為基期進行了平減。

解釋變量。雙重差分變量(Treatpost),處理啞變量和政策啞變量的交互項,其系數用以反應政策實施的凈效應。

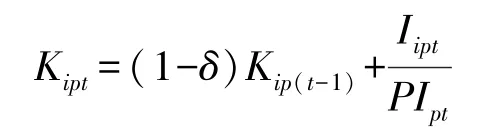

中介變量。全要素生產率(Tfpch),梳理相關文獻發現,近年來計算宏觀全要素生產率的方法主要有兩種:數據包絡分析(DEA)和隨機前沿分析(SFA)。 借鑒楊慧梅和江璐(2021)[24]、邱子迅和周亞虹(2021)[37]研究數字經濟對全要素生產率影響的方法,本文選擇數據包絡分析(DEA)方法計算地級市的全要素生產率,該方法對于生產函數形式和市場競爭狀況均無要求,直接由數學規劃模型根據實際數據生成投入產出變量的權重,能有效地避免人為主觀因素對估計結果造成的影響。其中涉及的產出變量和投入變量分別為地級市實際GDP、地級市固定資本存量④和城鎮就業總人口,其中地級市GDP參考了余泳澤等(2019)[38]的方法,以2006年為基期對名義 GDP進行平減得到,地級市的固定資本存量參考張軍等(2004)[39]用永續盤存法計算,具體計算公式為:

其中I為固定資產投資實際數額,PI為以2006年為基期的省級固定資產投資指數,K為以2006年為基期的地級市固定資本存量,其中各地級市2006年的固定資本存量是通過所在省域的省級固定資本存量計算得到,因為單豪杰(2008)[40]已經計算得到2006年的省級固定資本存量,具體估算方法為:

控制變量。 借鑒韓先鋒等(2019)[41]、邱子迅和周亞虹(2021)[37]的做法,同時參考鄭世林等(2014)[11]、Barro 和 Sala-i-Martin(1991)[42]、Islam(1995)[43]的經濟增長模型,回歸模型中涉及的控制變量主要有地級市和省級兩個層面,具體的,地級市層面為企業規模(Firms)和產業升級(Str);省級層面有城市化水平(Urb)、萬人域名數(Lnint)和市場化水平(Market)。所有變量描述如表1所示。

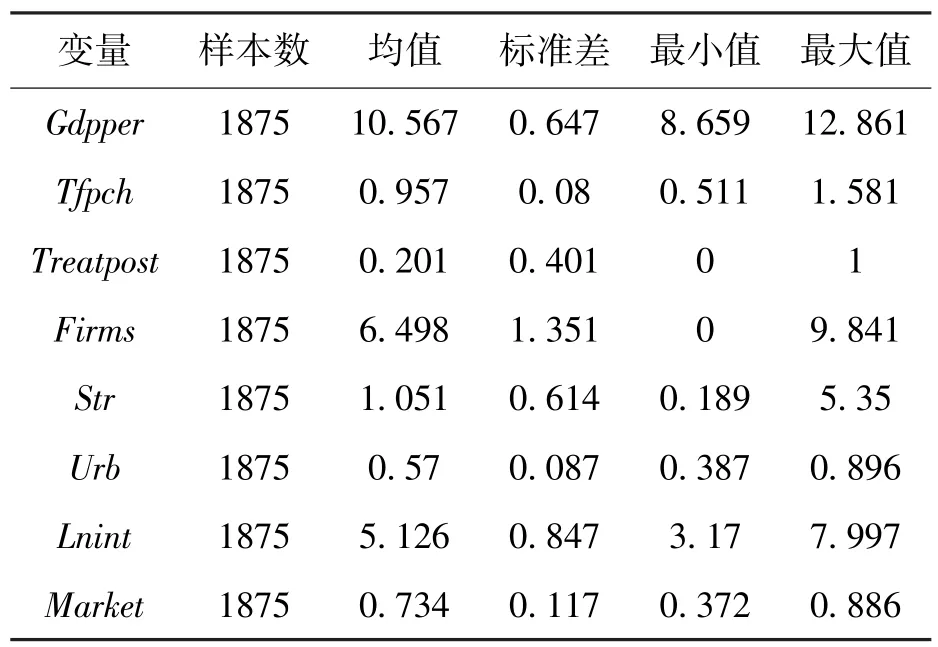

表1 變量描述

3.3 回歸模型構建

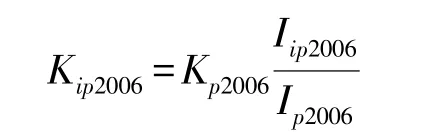

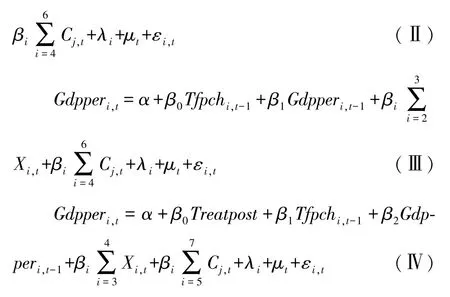

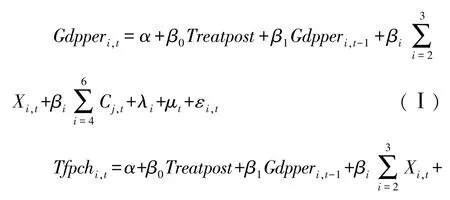

本文基于理論分析和研究假說,構建了以下雙重差分回歸計量模型:

其中,α為截距,β0~β7為回歸系數,Gdpper為經濟增長,Treatpost為分組和政策虛擬變量的交乘項,Tfpch為全要素生產率,Gdpperi,t-1為地級市人均國內生產總值的自然對數的滯后項,X為地級市層面控制變量,包括企業規模(Firms)和產業升級(Str),C表示省級層面控制變量,包括城市化水平(Urb)、萬人域名數(Lnint)和市場化水平(Market),λ為地級市固定效應,μ為年份固定效應,ε為殘差項。

鑒于全要素生產率對經濟增長的滯后性以及潛在的內生性,模型(Ⅰ)~(Ⅵ)分別對Tfpch和Gdpper滯后1期。 同時,借鑒 Petersen(2009)[44]的方法,在城市層面對回歸系數的標準誤進行了聚類(Cluster)調整,以降低殘差項不服從正態分布對回歸結果的影響。

4 研究結論

4.1 描述性統計

為了更為直觀了解各變量的總體情況,表2列示了相關變量的描述性統計,可以看到經濟增長(Gdpper)的均值為10.567,最小值為8.659,最大值為12.861,說明我國各城市間的人均GDP仍存在較大差距。全要素生產率(Tfpch)均值為0.957,最小值為0.511,最大值為1.581,這與邱子迅和周亞虹(2021)[37]的計算較為接近。

表2 描述性統計

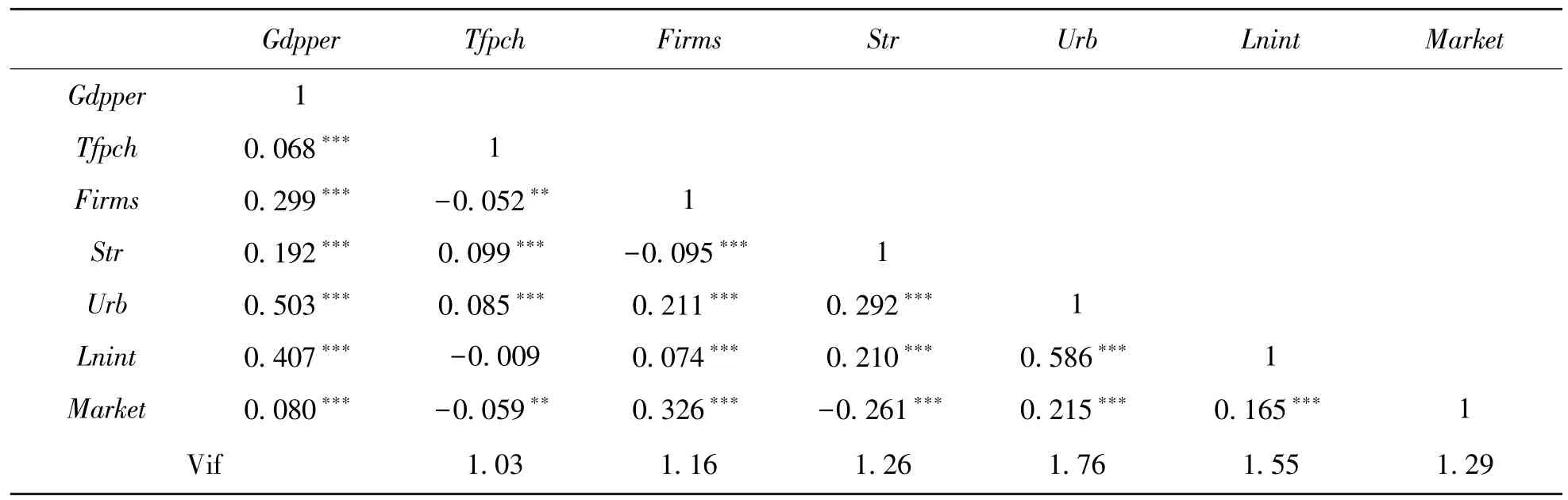

4.2 相關性檢驗

在回歸前,本文對相關變量進行了相關性檢驗和多重共線性檢驗,如表3所示,所有變量中,方差膨脹因子最大值不高于2,遠小于經驗法則所要求的臨界值10,因此不必擔心變量間的多重共線性問題。

表3 相關性檢驗

4.3 回歸結果與分析

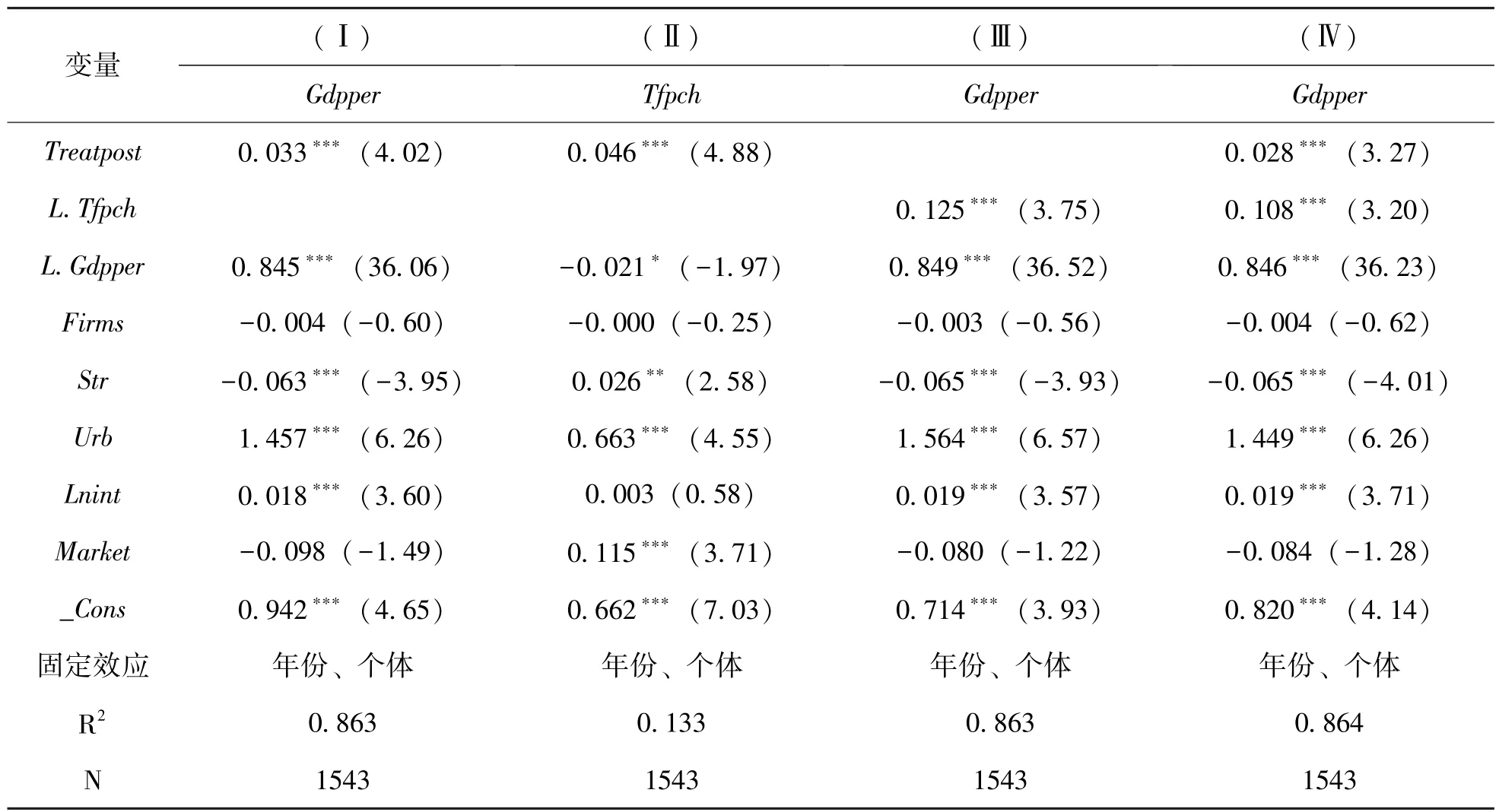

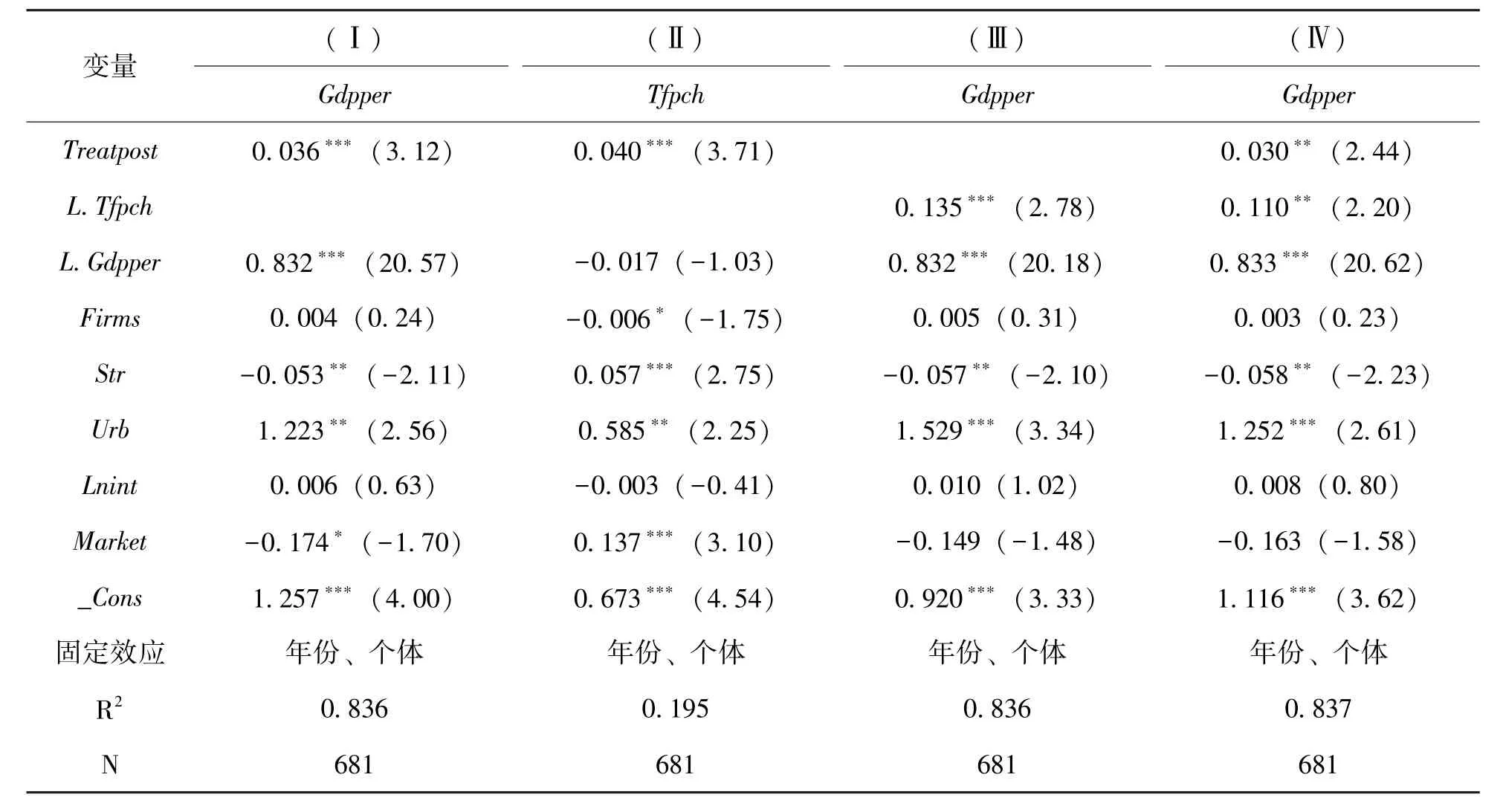

基于前文研究設計,模型(Ⅰ)~(Ⅳ)采用面板數據,經過Hausman檢驗發現,固定效應模型優于隨機效應模型,故使用固定效應模型回歸分析。所用軟件為Stata 16.0,回歸結果如表4所示。

表4 回歸結果

根據模型(Ⅰ)和(Ⅱ)的回歸結果,交互項(Treatpost)分別與經濟增長(Gdpper)和全要素生產率(Tfpch)顯著正相關,假設H1和H2得到驗證,說明大數據交易中心的建立使得數字經濟內部可以通過數字產品和數字信息服務的生產和最終需求直接提升經濟增長,同時通過降低經濟活動中的信息不對稱程度降低了單位產品交易成本,通過減少資源錯配和優化產業結構來消除收益遞減的限制,進而提高了全要素生產率。結合模型(Ⅰ)、(Ⅲ)和(Ⅳ)并根據溫忠麟等(2004)[45]關于中介效應的檢驗,可以看到模型(Ⅳ)的回歸結果中,雙重差分交互項和全要素生產率的滯后項的回歸系數均顯著為正,說明全要素生產率部分中介了建立大數據交易中心對經濟增長的影響,假設H3得到驗證。

5 穩健性檢驗

基于本文的回歸方法,借鑒相關研究,主要采用以下兩種思路檢驗了研究結論的穩健性。

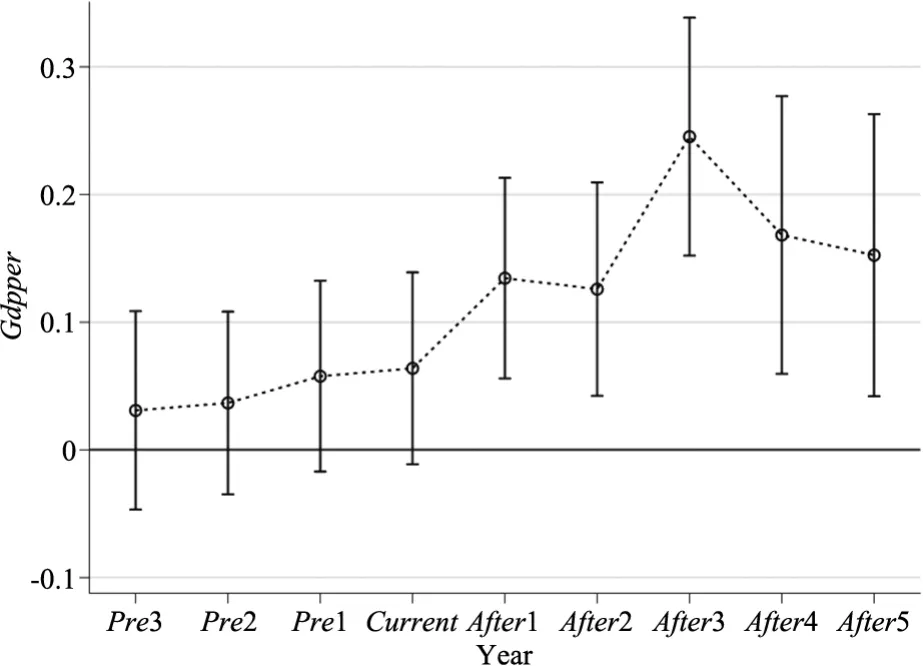

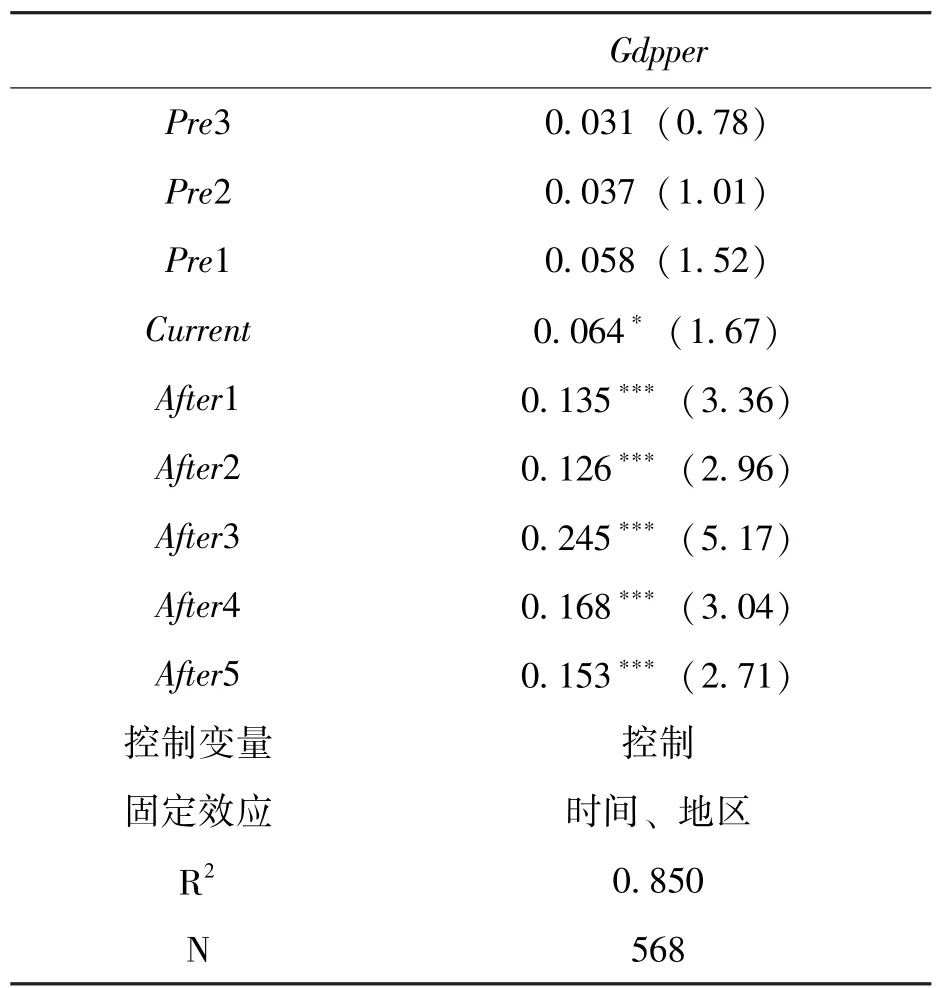

(1)平行趨勢檢驗

盡管本文選擇異時DID能夠降低回歸模型的內生性,但其重要的前提是必須符合平行趨勢假設,即在大數據交易中心建立之前,對照組和實驗組的被解釋變量的變化趨勢是相同的,而在建立大數據交易中心之后,處理組和實驗組會出現明顯的差別,為此本文進行了平行趨勢檢驗,檢驗結果如表5和圖1所示,可以看到經濟增長(Gdpper)在大數據交易中心前3年的回歸系數不顯著,而在當年以及建立之后的5年內,回歸系數均顯著為正,因此可以證明大數據交易中心的建立促進了經濟增長,故平行趨勢檢驗得證。

圖1 平行趨勢檢驗圖

表5 平行趨勢檢驗回歸結果

(2)PSM-DID

傳統DID在評估政策效果時,可能會存在樣本 “自選擇”帶來的內生性問題,導致回歸結果產生偏誤,由此本文選擇雙重差分傾向得分匹配法(PSM-DID)重新對數據進行回歸,在傾向得分匹配前,本文選擇全要素生產率、產業升級、城市化水平、萬人域名數和市場化水平作為協變量,同時選擇1∶2近鄰匹配,匹配后,本文最終得到1170個有效樣本。根據模型(Ⅰ)~(Ⅳ)對其重新回歸,回歸結果如表6所示,結果顯示,主要解釋變量除系數略有變化外,顯著性與主回歸基本一致,說明回歸結果具有穩健性。

表6 PSM-DID回歸結果

6 研究結論和政策建議

“十四五”規劃指出,要加快實體經濟與數字經濟深度融合,迎接數字時代,激活數據要素潛能,推進網絡強國建設,加快建設數字經濟、數字社會、數字政府,以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。為此數字經濟如何促進經濟增長成為當前需要討論的問題之一,本文以建立大數據交易中心作為 “準自然”實驗,考察了建立大數據交易中心分別對該省域內城市全要素生產率和經濟增長的影響,同時引入全要素生產率作為中介變量,檢驗了建立大數據交易中心對經濟增長的作用機制。實證結果表明,建立大數據交易中心導致的數據價值化直接促進了所在地區的全要素生產率提高和經濟增長;另外通過全要素生產率的傳導間接促進了所在地區的經濟增長。研究結論證明了國家允許各城市建立大數據交易中心政策的有效性。

根據本文的研究結論,對于地方政府如何通過建立大數據交易中心使得數據價值化進而促進區域全要素生產率提升和推動經濟增長,提出以下政策建議:

(1)基于建立大數據交易中心直接促進區域全要素生產率和經濟增長的結論,可以鼓勵有條件的省市和地區建立適合本區域數據特點的大數據交易中心,同時也要限制交易中心的數量,防止數據濫用和隱私泄露,明確數據交易主體的權利和義務,制定數據交易的規則和監管制度,對交易主體、對象和活動進行實時監管。

(2)基于全要素生產率部分中介了建立大數據交易中心對經濟增長的促進作用,政府在制定推動經濟增長的政策中,不但應該鼓勵和促進數據交易,而且還要強化對創新的支持和對基礎研究的資金支持,從各個方面提升全要素生產率,進而推動經濟增長。

(3)為保證建立大數據交易中心后,數據得以有效促進經濟增長,還應該加快推進數據確權和分類分級,只有數據確權才能保證其作為生產要素進行市場交易,同時需要對數據進行分類分級從而明確數據交易的內容和邊界。此外,隨著大數據交易規模的擴大,還需要制定法律法規,強化對數據安全的保障措施,防止進行違法交易,損害數據所有者權益。

注釋:

①中國信息通信研究院.《中國數字經濟發展白皮書》(2021)。

②數字經濟是以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素,以數字技術為核心驅動力量,以現代信息網絡為重要載體,通過數字技術與實體經濟深度融合,不斷提高經濟社會的數字化、網絡化、智能化水平。加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態。

③中國信息通信研究院:http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/t20210423_374626.htm。

④由于2017年以后,中國統計年鑒和各地區的統計年鑒不再公布固定資本形成總額的數據,故本文選擇VAR(向量自回歸模型)對2017年以后3年數據進行預測,以此通過測算得到各城市資本存量。