懷仁丹揚王墓的年代與墓主探討

劉中偉

(河南大學歷史文化學院)

〔內容提要〕 懷仁丹揚王墓為北魏平城時代晚期墓葬,是劉昶生前預營的自己與三位夫人的合葬墓。北魏平城時代太和以前不見多室墓,丹揚王墓前后雙室、前室兩側附耳室的結構,是文明太后太和改制、推行漢化制度下的產物。墓葬中的忍冬紋特征與云岡二期石窟、平城時代太和以來墓中所見忍冬紋一致,鮮卑裝人物磚的圖案借鑒了太延二年(472年)以后墓葬中的人物俑形象,而人物磚的排列方式則與云岡二期石窟開始出現的供養人構圖范式一致,說明墓葬年代不可能早于云岡二期石窟開鑿的年代。殘存的金箔屑、鉛板等應為墓中原隨葬器物的殘留,同類器物僅見于平城時代晚期墓葬。丹揚王墓的位置,地處北魏王朝規劃的南來漢人墓葬區范圍內。這為丹揚王墓的年代與墓主身份推定提供了可靠證據。

山西懷仁縣七里寨村丹揚王墓,墓壁砌有“丹揚王墓磚”銘文磚,發掘者在《山西懷仁北魏丹揚王墓及花紋磚》(以下簡稱《簡報》)中指出,“墓主應為丹揚王”“丹揚王墓為北魏墓葬”①。與《簡報》同期發表的《丹揚王墓主考》(以下簡稱《墓主考》),王銀田認為,丹揚王墓墓主為薨于太和二十一年(497年)的劉昶及諸夫人②。與《墓主考》的認識不同,李梅田認為,丹揚王墓墓主是卒于太延三年(437年)的丹陽王叔孫建③,并在《丹揚王墓考辨》(以下簡稱《考辨》)文中詳述其觀點④。之后,倪潤安發表《懷仁丹揚王墓補考》(以下簡稱《補考》),認為丹揚王墓是劉昶與三位夫人的合葬墓⑤。

一座墓葬墓主只有一人,而不同學者對丹揚王墓年代與墓主身份的認識卻相差甚遠,一個是南朝投奔北魏的劉姓皇族,另一個是出身拓跋鮮卑皇族的魏初名將,兩人的卒亡年代相差60年之久。很顯然,只能有一種結論是符合歷史真實的。筆者在研究平城地區北魏墓葬時,對這些相互抵牾的判斷甚感困惑。為解決這一問題,試從考古學角度對丹揚王墓的年代進行探討,并淺談墓主身份。

一、丹揚王墓的形制及其相對年代

據《簡報》介紹,“墓葬坐北朝南,由墓道、前室、后室和前室兩側的左右側室組成。斜坡墓道在墓室南……長約30米。墓室磚砌,前室和后室坍塌嚴重,東西側室四角攢尖頂,大部分尚存……墓道與前室之間的甬道為拱頂”;“墓室與側室平面均為弧方形,前室和后室同大,邊長5.9米,東西側室面積相等,邊長5.2、高7.2米”。倪潤安根據相關文字說明,在《補考》一文中繪制出了墓葬平面示意圖。

丹揚王墓是目前已知北魏墓葬中唯一的四個墓室墓葬。因其形制獨特,缺少了可準確比較的對象,也使墓葬的年代與墓主身份難以確定。筆者認為,將丹揚王墓置于北魏平城時代墓葬文化發展的長時段背景下,先確定相對年代,再結合史籍記載的“丹揚王”生平,是確定其年代和墓主的有效方法。丹揚王墓形制結構以多室與弧壁為最突出特征,所以,首先考察平城地區弧壁多室墓的流行年代。

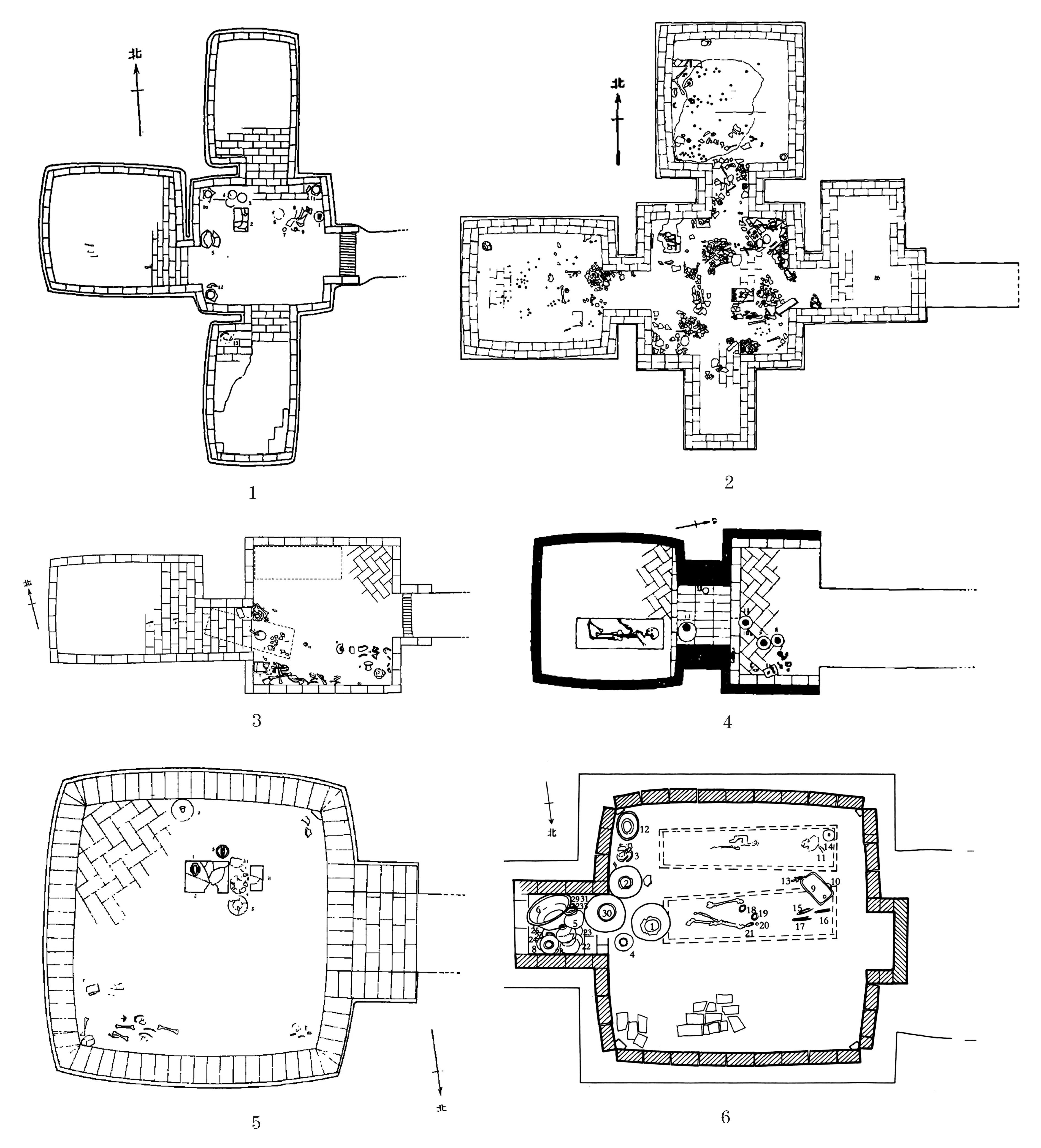

晉北地區朔州、忻州、廣靈、太原等地,東漢中晚期已經出現弧壁磚室墓葬⑥,數量較多且形制多樣。多室墓,如朔縣城北3M99的方形前室與長方形后室(圖一,1)、山陰廣武收費站M1方形前室、廣靈北關M95(圖一,2)。雙室墓,如朔縣城北3M92(圖一,3)、廣靈北關M96、原平縣北賈鋪M16、太原義井M6(圖一,4)與M16等。單室墓,如朔縣城北3M191(圖一,5)、忻州田村M92—M94、原平北賈鋪M4(圖一,6)等。弧壁磚室墓形制發展的規律是,隨著時間發展墓室數量逐漸減少、弧壁結構逐漸流行,最終發展成弧壁單室磚墓為主。隨葬器物常見罐壺盆等生活用具、盤勺耳杯等祭奠器具、倉灶井屋庖廚模型、雞狗豬等家禽家畜類陶器組合,還隨葬有銅鏡錢幣、熏爐硯滴、簪鐲等器物。墓葬形制、隨葬品組合及特征,均與中原地區東漢中晚期以來的漢人族群墓葬一致,墓主應屬于東漢初期遷入代地的漢族。東漢建武二十六年(50年),光武帝恢復雁門郡舊土,“云中、五原、朔方、北地、定襄、雁門、上谷、代八郡民歸于本土。遣謁者分將施刑部理城郭”,東漢王朝重又控制包括今大同及周邊地區的雁門郡領域,郡治陰館(今朔州東南)⑦。晉北東漢中晚期漢人墓葬的集中出現,應與該歷史事件有關。

圖一 晉北東漢中晚期弧壁磚室墓平面圖

平城地區是北魏平城時代墓葬最集中的分布區。墓葬形制種類多,主要有“凸”字形單室墓、多室墓和以大同南郊墓群為代表的各種土壙墓葬。墓葬階段性特征明顯,大同南郊墓群的年代涵蓋了整個北魏平城時代,墓葬分為五組,分別代表了前后相繼的五段,構建了平城地區北魏墓葬的基本年代框架⑧。

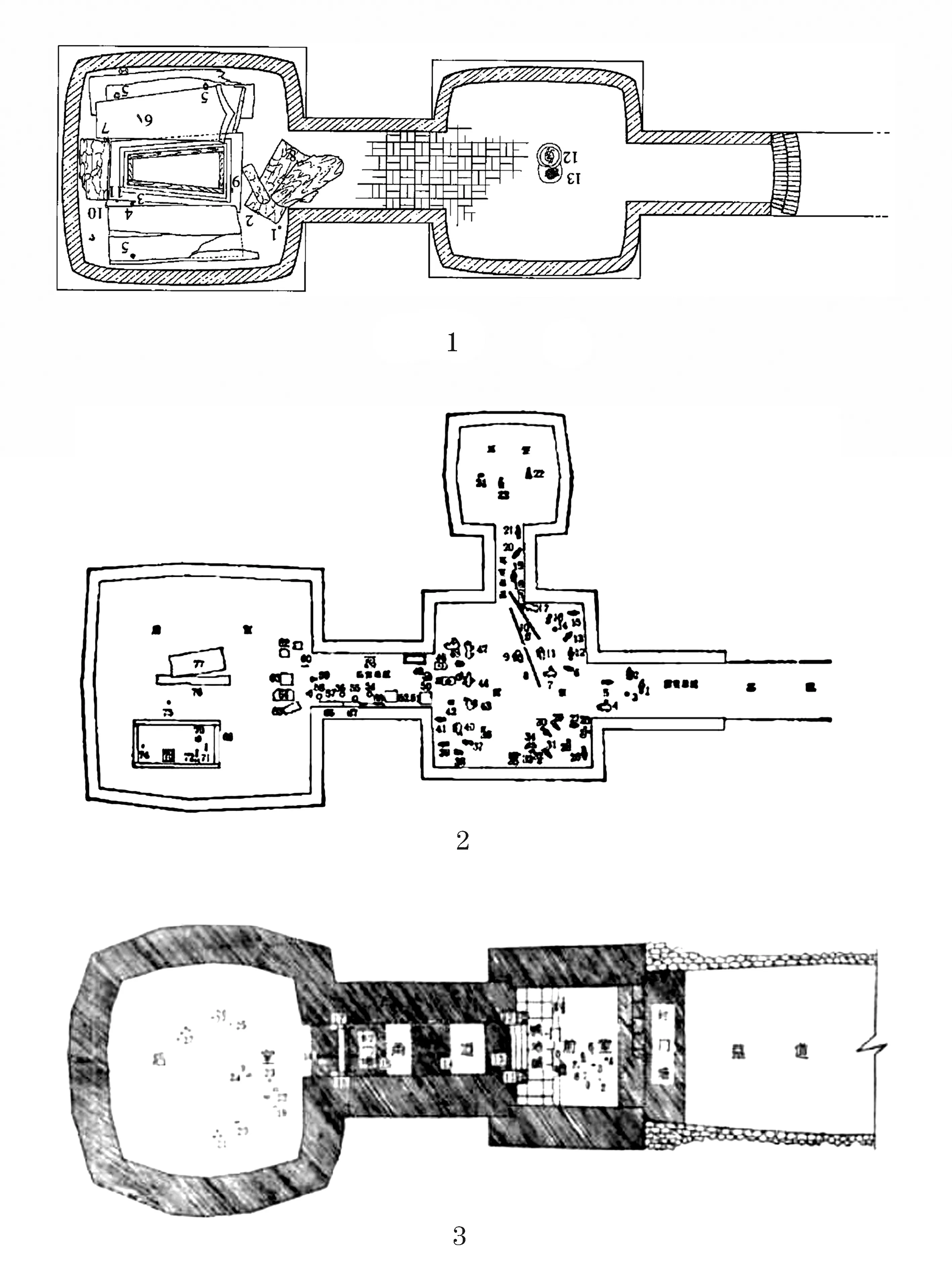

“凸”字形單室磚墓,在晉北地區自東漢末消失100多年之后,到平城時代初期再次出現,并成為最常見的墓葬類型。其中,明確紀年的有太延元年(435年)沙嶺M7(圖二,1)、太安三年(457年)尉遲定州墓(圖二,2)、和平二年(461)梁撥胡墓(圖二,3)、天安元年(466年)吒干渴墓、太和元年(477年)宋紹祖墓(圖二,4)、太和八年(484年)楊眾慶墓、正始元年(504年)封和突墓(圖二,5)、正始四年(507年)元淑墓(圖二,6)等⑨。這些墓葬的年代,從平城時代初期出現,一直延續至孝文帝遷洛后的北魏洛陽時代。墓主的族屬與社會身份,沙嶺M7墓主為鮮卑別種頗多羅部“破多羅太夫人”、尉遲定州為官至“莫提”的鮮卑著姓⑩、梁撥胡官至選部尚書、吒干渴是京兆郡長安縣吒干族、宋紹祖為敦煌豪族宋繇的非直系親屬、楊眾慶為仇池國氐族投化客、封和突官洛州刺史、元淑是官至平城鎮將的拓跋皇孫,其中既有拓跋鮮卑貴族,又有太武帝統一黃河流域后河西地區遷往平城的漢族士人,還有其他歸化北魏的西北胡族,族群屬性不同但都具有較高的社會地位,說明北魏平城時代,“凸”字形單室墓是社會上層人士的主要墓葬形式。

圖二 平城地區拓跋鮮卑紀年墓平面形制圖

大同南郊電焊器材廠發現了排列有序的167座北魏墓葬,墓葬文化特征與內涵主要屬于拓跋鮮卑文化,墓地人群顱骨特征類型與扎賚諾爾人最接近,墓主應該屬于拓跋鮮卑族。墓葬形制變化規律明顯,豎穴土坑墓逐漸被長斜坡底墓道土洞墓代替,早期只有梯形墓室,墓道則有豎井和斜坡兩種,后來逐漸出現長方形墓室、偏室墓,接近晚期出現長斜坡底墓道磚室墓與方形墓室。隨葬品以具有鮮卑特色的陶器為大宗,墓葬規模大小與隨葬品多寡在墓群中差別并不明顯,墓主應為平城時代拓跋鮮卑族的一般居民。墓群延續時間貫穿整個平城時代,規模龐大、規劃有序,但并沒有廣泛采取多室墓或磚室墓結構,而是頑強地延續著鮮卑族的原有傳統。第二至第三段墓葬期間,墓向由向西逐漸向南、出現新型墓室等變化,是太武帝統一黃河流域后,大量漢族人群遷入平城引起的文化變化在墓葬中的反映,但拓跋鮮卑族的固有傳統并沒有從根本上改變。從這一方面看,如果丹揚王墓墓主為叔孫建,在太延三年(435年)就自覺采用了漢人的多室墓傳統,實在與其鮮卑族身份不符。

平城地區多室墓,除了丹揚王墓之外,還有湖東一號墓(圖三,1)、司馬金龍墓(圖三,2)、永固陵(圖三,3)、陳莊M1等。湖東一號墓前后室平面均呈弧邊方形,后室略大于前室,發掘者推測其下葬年代最晚當在太和年間。陳莊M1與湖東一號墓結構相似,發掘者認為,“該墓大致年代為北魏遷都洛陽以后”。司馬金龍墓、永固陵年代均為太和年間。已經發現的多室墓,均出現于太和年間以來,而不見文明太后漢化改革以前。筆者認為,是特定的歷史背景決定的,多室墓的再次出現是北魏平城時代晚期馮太后太和改制、推行漢化政策的結果。《魏書》卷7下《高祖紀下》載:“十有一年春正月丁亥朔,詔定樂章,非雅者除之。”太和十四年(490年)孝文帝 “葬文明太皇太后于永固陵”,距離“詔定樂章”之事不過三年之后,應當是按詔令的葬制而修筑永固陵。比永固陵稍早的司馬金龍墓之所以能夠營建高規格的多室墓葬,不僅是因為司馬金龍父子在平城政權中權勢顯赫,更是因為司馬氏出身于東晉皇室,既代表著魏晉時期中原漢文化的正統,又具備高超的文化素養。馮太后大力推行漢化改革,自然需要樹立一批漢人的文化傳統典范,司馬金龍墓葬的營造也因此具備了象征與標榜的社會意義。這也是丹揚王墓產生的社會背景,結構復雜的四個墓室正是平城時代晚期馮太后推行漢制的延續與表現。

圖三 平城地區平城時代晚期多室墓

北魏平城時代墓葬隨葬器物種類及組合,在馮太后推行漢化政策前后也發生了顯著變化。曹臣明指出,北魏平城時代墓葬隨葬獸骨或陶俑的兩種做法不見共存現象,目前所見最晚葬獸骨的紀年墓是尉遲定州墓(457年)、最早葬陶俑的紀年墓是宋紹祖墓(477年)。這段時間內,很多墓葬隨葬牲畜的做法變成了以陶動物俑代替,這種歷史性的轉變正是延興二年(472年)下詔禁止殺牲隨葬的結果。這充分說明,延興二年(472年)詔令對北魏平城時代晚期墓葬制度有深刻影響,墓葬中隨葬俑類的興起和多室結構墓的出現,正是漢人文化傳統墓葬制度恢復的反映。

總之,平城地區從東漢中晚期到北魏平城時代墓葬形制發展規律性明顯。東漢中晚期,晉北地區墓葬以漢族傳統的多室、雙室或單室弧壁磚墓為主,出現了少數以梯形棺為葬具的拓跋鮮卑民族傳統長方形或梯形土坑墓。魏晉十六國時期,平城周邊地區常見帶墓道的長方形或梯形土坑墓、梯形單室墓。北魏平城時代,“凸”字形單室磚墓在各個時期均有發現,逐漸成為北魏王朝不同族群貴族成員的主要墓葬形制。拓跋鮮卑族中下層社會成員則長期沿用本民族傳統的梯形墓室,或有長方形墓室,但均以梯形棺為主要葬具,逐漸出現豎井墓道土洞墓、長斜坡底墓道土洞墓與磚室墓等結構形式,墓葬中的漢文化因素越來越多。平城時代晚期(472年以后),在馮太后漢制改革影響下,多室墓再次出現并成為少數身份較高的漢族或拓跋鮮卑貴族的墓葬形制。丹揚王墓為弧壁多室墓,相對年代應為北魏太和年以來的平城時代晚期。

二、忍冬紋的特征及其相對年代

丹揚王墓出土有題材豐富的忍冬紋磚。發掘者以忍冬紋構圖方式的不同,將忍冬紋畫像磚分為水波紋曲線彎弧內飾花瓣、彼此獨立圖案、二方連續圖案和桃形圖案四型。此外,還有雙鳳、雙龍、雙鳥蓮花、瑞獸蓮花等磚面裝飾圖案。王銀田認為,丹揚王墓磚中鳥、獸、人等生靈兩兩相對的圖案原屬于波斯薩珊工藝品的特有風格,與忍冬紋的融合使用在北魏平城時代的后期,忍冬紋的總體特征與云岡石窟二期后段吻合,丹揚王墓的“時代應該是在北魏孝文帝建都平城時期”。倪潤安贊同王銀田的認識。而在《考辨》一文中,作者的討論沒有提及忍冬紋反映出的年代問題。筆者認為,根據忍冬紋的特征,將其置于北魏平城時代忍冬紋發展的序列中,以此考察其相對年代,是認定丹揚王墓年代的重要參考。

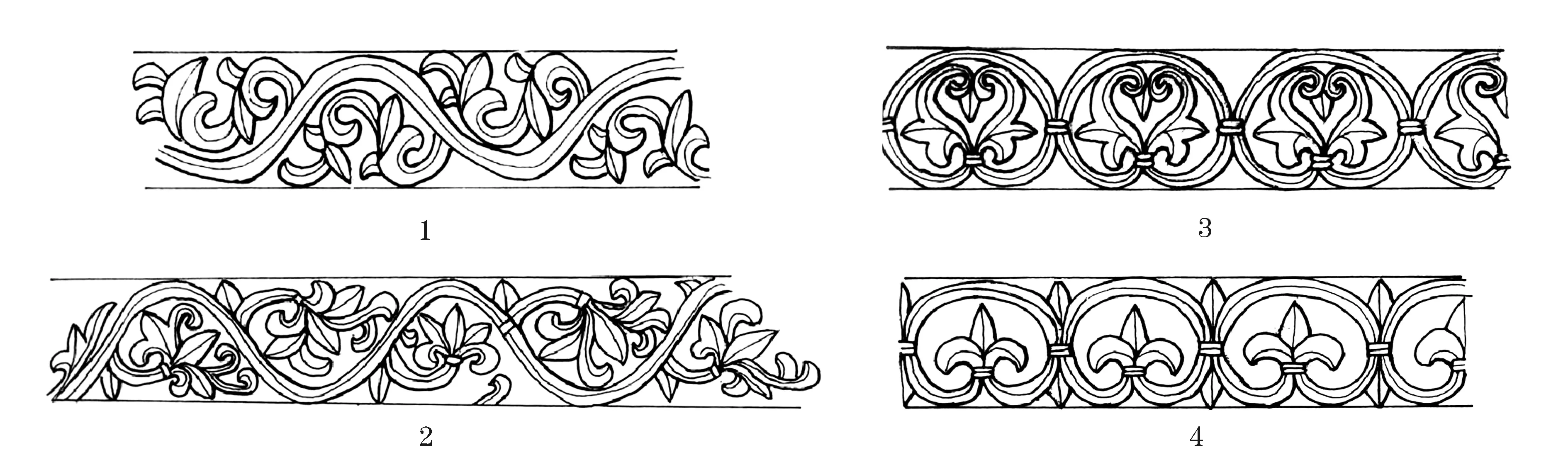

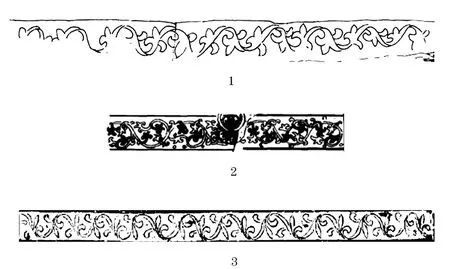

忍冬紋在北魏時期隨著佛教藝術的東傳而發展變化,從傳入云岡之始便以一種成熟的形式出現,之后歷經繁簡、簡約流暢等階段,并變化成各種形式而流行于北魏時期。王雁卿研究了云岡石窟忍冬紋的裝飾種類和形式題材,并總結其特點與其在石窟中裝飾部位的變化。他指出,云岡石窟忍冬紋“早期紋樣雖較已復雜,但中期種類增加,藤蔓纏枝縱橫盤恒,婉轉多姿,受漢魏傳統的影響,還添加童子伎樂、瑞獸禽鳥、果實等。晚期則又簡約有致,其中并列忍冬紋貫穿始終。早期葉瓣修長、弧度大,中間尖狀葉瓣插于兩個葉瓣之間;中期葉瓣圓潤,中間葉瓣夾在兩個葉瓣相間處之上;晚期又纖細”。王雁卿所排忍冬紋類型學的序列,與云岡石窟鑿修時的布局設計、形制與題材等變化過程一致,兩個內容不同但平行發展的序列可相互對應,驗證了他對忍冬紋發展過程研究的可靠性。《簡報》詳細介紹了忍冬紋的排列方式和忍冬細部特征。根據構圖內容的差別,可以將丹揚王墓磚忍冬紋分為兩類:第一類是純忍冬紋圖案,即《簡報》中的忍冬紋磚(圖四,1—4、7、8、11);第二類為忍冬紋與龍、鳳、鳥、獸共同構成的組合圖案,即《簡報》中的“雙鳳忍冬紋磚”“雙龍忍冬紋磚”“雙鳥蓮花忍冬紋磚”“瑞獸蓮花忍冬紋磚”(圖六,5、6、9、10)。將墓磚不同形式的忍冬紋與云岡石窟的忍冬紋做比較,我們能得到兩點對確定丹揚王墓年代的重要參考。首先,第一類忍冬紋與云岡石窟二期(465—494年)忍冬紋圖案及表現手法高度一致,年代應該接近。水波紋曲線彎弧內飾花瓣忍冬紋(《簡報》忍冬紋磚Ⅰ型),曲線的每一個彎弧內飾忍冬紋,與云岡石窟第6窟中心柱(圖五,1)、第12窟前室北壁明窗(圖五,2)特征一致。彼此獨立圖案排列成組忍冬紋(《簡報》忍冬紋磚Ⅱ型),在每個圖案單位外圍橢圓形下端內凹的輪廓線內飾忍冬紋,與云岡19窟主佛像僧祇支衣緣飾(圖五,3)、第9窟前室北壁門楣上部裝飾(圖五,4)等高度相似。兩方連續圖案忍冬紋(《簡報》忍冬紋磚Ⅲ型),由三個兩方連續圖案組成、圖案中心飾兩枝下端連接的忍冬,應是第Ⅰ型、第Ⅱ型紋飾組合而成的發展。桃形圖案忍冬紋(原《簡報》忍冬紋磚Ⅳ型),圖案類似于第三種,但差別在于每個圖案外圍以桃形線條構成的一個獨立單元。其次,第二類融合了龍、鳳、瑞獸等中國傳統元素的忍冬紋組合圖案,是在以忍冬紋為單一或主體構圖形式上發展的結果,是漢晉以來磚石畫像藝術與佛教文化結合的產物,出現年代應該比云岡石窟中期略晚。也就是說,丹揚王墓的年代,應該在云岡石窟二期開始鑿修之后的時間,或者比之稍晚。

圖四 丹揚王墓忍冬紋

圖五 云岡石窟忍冬紋

圖六 北魏平城時代墓葬忍冬紋

北魏平城時代的忍冬紋,還廣泛見于墓葬的棺板繪畫、陶器裝飾、石棺槨、石柱礎等。繪畫所見忍冬紋出現較早,延續時間也較長。沙嶺壁畫墓M7庖廚炊作圖右側的縱向環狀忍冬紋,是平城地區所見年代最早的。大同南郊M229棺板(圖六,1),棺木左側板上層,繪波狀忍冬紋帶,波狀莖蔓兩邊一側兩個葉瓣、一側一個葉瓣,墓葬年代在太武帝統一黃河流域后至太和初年之間。湖東一號墓棺床露白處,黑地漆面上白色單線繪復合纏枝忍冬紋。田村墓葬木桿與石棺床上,彩繪或浮雕波狀忍冬紋。石槨上的忍冬紋見于宋紹祖墓葬、智家堡壁畫墓等(圖六,2),石棺床上的忍冬紋見于大同南郊M112、水泊寺鄉田村墓(圖六,3)、司馬金龍墓葬等,均為太和年間以來的墓葬。石柱礎上的忍冬紋以司馬金龍墓所見為代表,忍冬紋、云紋和伎樂童子浮雕盤繞于柱礎下部方座(圖七),紋飾構圖與丹揚王墓忍冬紋高度相似。需要指出的是,石質葬具上的忍冬紋目前尚不見于太和年以前的墓葬中,筆者認為,太和年以來墓葬中石質葬具上的忍冬紋,是受到云岡石窟影響而出現的衍生品。墓磚上模印忍冬紋的墓葬,除了丹揚王墓外,還見于大同七里村M35與M2,其中M35∶24、M2∶11、M2∶12均為波狀忍冬紋,M35∶13為桃形、圓形忍冬紋的連續圖案,相同圖案均見于丹揚王墓中。M35墓磚銘有“太和十年”紀年,發掘者認為,七里村“墓群年代上限在建都平城的中后期,下限為遷都洛陽前后”,模印忍冬紋圖案與丹揚王墓所見幾乎完全相同,說明墓葬年代應當相差不遠。因此,從忍冬紋的構圖形式上看,丹揚王墓的相對年代應該在北魏平城時代晚期。

圖七 司馬金龍墓石柱礎忍冬紋

三、鮮卑裝人物磚與墓葬年代上限的推定

《簡報》介紹,丹揚王墓前甬道兩側立壁有模制人物紋磚,四周凸線邊內為武士立像,其形象“身著長袍,腰束帶,頭著帽”“稍向后斜,面部五官不清,雙手置身前,側身站立”。《墓主考》指出,磚面人物“頭戴帽,帽后有垂裙飄起,雙手攏于胸前,身著長袖及膝的窄袖長袍,腰系帶,顯然是鮮卑服飾,在遷都洛陽前的平城時期遺存中屢見”,屬于“太和前期遺存”。《考辨》一文認為,“磚上的人物著鮮卑裝束,說明此墓的年代為北魏較早階段”,“丹揚王墓除墓葬形制外,沒有其他明顯的中原文化因素”,因此,年代應比鮮卑習俗與中原文化因素共存的太和前期墓葬早,“當在太和以前”。筆者認為,模印鮮卑裝人物磚圖案題材借鑒了太和年間墓中的隨葬陶俑形象,而表現形式則借用了云岡石窟中供養人的排列方式,墓葬年代應在太和年以后。

首先,需要指出的是,僅以人物形象著鮮卑裝束認定年代屬北魏較早階段的推定不合實際。平城時代較早的沙嶺M7人物服飾,主要是以冠垂裙皂帽的男性上衣下褲、女性上衣下裙為主,說明北魏早期拓跋鮮卑以本民族服飾為主。時代較晚的智家堡石槨壁畫墓中,繪畫人物共21人,除5人服飾不清晰外,其余16人均著鮮卑裝,云波里路壁畫墓人物也均“頭戴垂裙皂帽”。人物俑在平城時代墓葬中出現以后,鮮卑裝始終是主要服飾,到后來北魏洛陽時代也是如此。至于說司馬金龍墓中所見孝子烈女等人物的“褒衣博帶”式魏晉傳統衣冠,則正是太和年來恢復漢制的表現,并與司馬金龍本人的漢文化修養密切相關,而隨葬陶俑群仍為鮮卑裝束,則正說明鮮卑服飾依然長期流行。總之,鮮卑裝自平城時代初期在墓葬中出現以來,作為北魏墓葬壁畫和俑類人物裝束長期流行,并不是“北魏較早階段”的特殊現象。

北魏平城時代的葬俗與埋葬制度,在孝文帝改制漢化以前,呈現出以鮮卑習俗為主、逐漸接受漢晉埋葬制度的過程,墓葬隨葬俑群間接受到西晉俑制的影響,承襲了十六國時期的陶俑特點,表現出鮮明的階段性。墓葬中不見隨葬獸骨與陶俑共存的現象,說明孝文帝執政初期發生了很多墓葬以隨葬陶動物俑代替牲畜殉牲的歷史性轉變。這是高祖延興二年(472年)禁止墓中殺牲隨葬在葬俗中的反映,對于北魏平城時代墓葬分期和丹揚王墓的年代推定有參考意義。大同南郊墓群的167座墓葬,直到孝文帝遷洛以后時期,始終不見隨葬陶俑的現象,說明拓跋鮮卑民族對自身葬俗的頑強堅持。這也說明平城時代墓葬開始隨葬漢晉傳統陶俑制度并非僅僅是不同民族間文化自然交流的影響所致,而應該是王朝統治者強力推行的結果。平城時代末期的司馬金龍墓、楊眾慶墓、雁北師院M52和M2、陽高下深井M1、七里村M22等墓葬出土大量俑群,也正是推行隨葬俑群制度后的產物。丹揚王墓中沒有發現隨葬的人物俑,但是,著鮮卑裝人物形象作為人物俑的另外一種表現形式,其出現的時間自然不會早于人物俑。這也就是說,丹揚王墓的年代在延興二年(472年)之后。

丹揚王墓人物磚的題材為男侍者,以相同的多塊磚相連成排布列,鮮卑裝的人物服飾、拱手側立的姿態、相連成排的構圖范式,與云岡二期石窟供養人一致。約自文成帝以后至遷都洛陽以前孝文帝時期(465—494年)的云岡二期石窟,在石窟形制特點與造像方面都發生了顯著變化,開始出現世俗的供養人行列。丹揚王墓磚與云岡二期石窟供養人特征的相似性,表明其年代應該接近。但是,云岡石窟是北魏皇室有計劃雕鑿的佛教藝術,圖案題材與構圖范式開時代之先河,而墓磚或其他載體上的佛像和供養人等無疑受其影響,年代自然應晚于云岡石窟上的同類題材。這為從供養人產生與發展的序列上,推定丹揚王墓年代提供了參考,即丹揚王墓人物磚供養人的年代應不早于同類題材在云岡二期石窟中的出現時間。所以,丹揚王墓的年代范圍,應晚于云岡二期石窟開始開鑿的時間,即在465年之后。

四、丹揚王墓其他資料的相對年代與墓主身份的確定

墓葬中出土遺物極少,僅在東側室鋪地磚上發現幾點極小的金箔屑、一小塊鉛板和一小塊粗麻織物片。因為數量少、形狀小、嚴重殘破等原因,這些遺物無法給我們提供關于墓葬年代的準確信息,以至于在既有的討論中被忽視了。然而,通過對這些破碎遺物埋藏原因的分析,與有可能是同類的遺物進行比較,卻能發現一些它們反映出的墓葬年代信息。金箔屑、鉛板等破碎小塊遺物在墓葬中的發現,說明它們是墓葬中原有隨葬器物或葬具上的遺留。從埋藏學角度看,除此之外,很難想象出有更合理的來源。

那么,這些器物到底是什么?又是什么年代的呢?我們可以從北魏平城時代隨葬鍍金或鉛質器物的墓葬中找到答案。湖東一號墓出土有鎏金銅牌飾(87SDHM1∶4)、銅鋪首(87SDHM1∶11)、銅釘帽(87SDHM1∶2)等鎏金器物各1件,鎏金鉛錫釘帽(87SDHM1∶1)1件,墓葬“下葬時間最晚當在太和年間”。國營糧場墓葬出土鉛錫類制品1件(M1∶4),圓盤狀、鏤空,可能為裝飾品,墓葬年代與宋紹祖墓相當。七里村大代太和八年(484年)楊眾慶墓出土鉛帳構6件。下深井M1出土鎏金鏤空人龍紋飾件1件、鎏金銅帽釘2件,“時代應該與北魏宋紹祖墓相當,也就是北魏太和年間”。金屬鎂廠M9、M14出土鎏金鋪首銜環,發掘者認為墓葬年代在“平城期”的中后期,鋪首銜環、乳釘帽及其他棺外裝飾品均為鉛錫合金。陳莊M1出土金箔飾2件,為漆木上的裝飾構件,“該墓大致年代為北魏遷都洛陽以后,屬北魏晚期墓葬”。大同南郊墓群也出土有鎏金或鉛質器物,如M53與M87鉛下頜托飾、M107鎏金鏨花銀碗等(M107∶16),多見于第三或第四段墓葬中,是太武帝占領涼州、打通河西走廊后與西域各國交流的產物。這些鎏金與鉛質器物,種類以棺或漆木器的裝飾品為主,集中發現于太和年間以來的墓葬,而之前僅見受西域文化影響而產生的少數器物。因此,我們可以推斷,丹揚王墓發現的金箔屑、鉛板等,年代應為平城時代晚期的可能性較大,其上限更不可能早于太武帝統一黃河流域的439年。

丹揚王墓墓磚以模印“丹揚王墓磚”銘的文字磚數量最多,文字模印于丁磚一側,隸書字體、筆畫嚴整,足見其制作之精細,應是為丹揚王墓而專門制作的。忍冬紋磚和人物磚的特征,已經說明其年代應在云岡二期石窟開始開鑿的465年以后。如果再以“丹揚王墓磚”與太延元年(435年)的沙嶺M7墓磚相比,我們會發現它們的明顯不同。沙嶺M7墓磚多素面,一部分是單面細繩紋磚,大小尺寸不規范而且加工也顯粗糙。這與丹揚王墓磚有明顯的工藝差別,也說明了二者之間年代上的距離。沙嶺M7為平城時代早期墓葬,處于磚室墓發展的早期階段,制磚工藝較差,而丹揚王墓所處時期,平城地區的墓磚燒制技術已經高度發達,才會有制作考究、銘文精致、紋飾精美的墓磚應用到墓葬之中。這也正是丹揚王墓年代應晚于沙嶺M7較長時間的旁證。

平城地區鮮卑、北魏墓葬的分布呈現出明顯的規律性。由于受到禮制建筑規劃等影響,平城布局經歷了三次大的調整,這進而影響了平城墓葬分布的變化。曹臣明指出,從道武帝天興元年(398年)至太武帝太延五年(439年)滅北涼統一黃河流域前,平城地區墓葬主要分布在太廟以南的南郊與白登山以南的東郊;從太武帝統一黃河流域開始到孝文帝延興二年(472年)前,因為太平真君六年(445年)新建郭城內禁止有墓葬的詔令和“南人入國者皆葬桑乾”制度的形成,南郊墓葬區北界第一次向南推移,但同時期的墓葬仍多分布在郭城外南郊的多處地點;從孝文帝延興二年(436年)至遷洛以前,南郊墓葬區北界二次南移。在此過程中,平城地區墓葬分布有了大范圍的規劃,北部遠郊陵園區、中央東郊與南郊的兩大墓葬分布區、南部遠郊的“桑乾區”的布局呈“北尊南卑”的禮制性排列,桑乾郡一帶“很可能是南朝人降入北魏者的墓葬分布區”。在這種平城附近城市規劃與墓葬分布的背景下分析,我們也有理由認為:第一,亡于太延三年(437年)的拓跋鮮卑貴族叔孫建,墓葬位置不應該在遠離平城京畿的西南遠郊;第二,劉昶是南朝降魏人士,墓葬應在平城以南的“桑乾郡”。因此,認定丹揚王墓墓主為劉昶,與太和年以來的平城城市規劃與墓葬分布規律是一致的。

丹揚王墓平面形制、忍冬紋特征、鮮卑裝人物磚及其構圖方式,不同方面的文化內涵都表現出孝文帝太和年間以來的顯著時代特征,金箔屑、鉛板等殘留物僅見于北魏平城時代晚期墓葬隨葬器物,而墓磚燒制工藝與紋飾卻又與平城時代早期墓葬用磚差別明顯。墓葬位于遠離都城的平城西南遠郊,處于平城時代降魏者墓葬分布區的范圍之內。墓葬的考古學文化特征和年代學研究表明,丹揚王墓的年代應在太和年以后的北魏平城時代晚期。

丹揚王墓的年代明確了以后,墓主是誰的問題便迎刃而解。《墓主考》《考辯》與《補考》都對北魏時期的丹揚王進行了深入的考證和辨析,最后爭論的焦點在于墓主是亡于平城時代早期的叔孫建,還是薨于平城時代晚期的劉昶。墓葬資料的考古學研究確定其年代為平城時代晚期,據此可以確認墓主是劉昶,而不應該是太武帝統一黃河流域之前已亡的拓跋鮮卑貴族叔孫建。更確切地說,丹揚王墓是劉昶預營的自己與三位公主的墳墓。倪潤安指出,丹揚王墓為劉昶預營的夫妻冢,年代在476—486年之間,上限即為平城時代雙室墓出現的時間,與云岡前后雙室窟、雙窟出現的背景一樣,都是北魏承明元年(476年)馮太后、孝文帝“二圣共治”局面穩定形成之后的時代標志性產物,而墓中使用“丹揚王”封號,則說明其下限不超過太和十年(486年)劉昶轉封宋王之時。筆者認為,其年代下限的確定是正確的,而其上限應不早于劉昶迎娶第三位公主(471年)時間,丹揚王墓前后雙室、前室兩側附耳室的形制是北魏平城時代晚期馮太后倡導漢制的文化產物,而與云岡石窟中的雙窟結構明顯不同。

[基金項目]本文得到國家社會科學基金項目(批準號:18BKG006)資助。

注 釋:

① 懷仁縣文物管理所:《山西懷仁北魏丹揚王墓及花紋磚》,《文物》2010年第5期。

② 王銀田:《丹揚王墓主考》,《文物》2010年第5期。

③ 李梅田:《魏晉北朝墓葬的考古學研究》,商務印書館2009年,第90、91頁。

④ 李梅田:《丹揚王墓考辨》,《文物》2011年第12期。

⑤ 倪潤安:《懷仁丹揚王墓補考》,《考古與文物》2012年第1期;倪潤安:《北魏平城時代平城墓葬的文化轉型》,《考古學報》2014年第2期。

⑥ 平朔考古隊:《山西朔縣秦漢墓發掘簡報》,《文物》1987年第6期;山西省考古研究所、山西大學文博學院:《山陰新廣武漢墓發掘報告》,《三晉考古》(三),山西人民出版社2006年,下同,第286—296頁;忻州市文物管理處:《忻州市田村東漢墓發掘簡報》,《三晉考古》(三),第250—256頁;山西省考古研究所、忻州市文物管理處、原平市博物館:《原平北賈鋪東漢墓葬發掘簡報》,《三晉考古》(三),第263—285頁;大同市考古研究所:《山西廣靈北關漢墓發掘簡報》,《文物》2001年第7期;山西省文物管理委員會:《太原西南郊清理的漢至元代墓葬》,《考古》1963年第5期。

⑦ 李曉杰:《東漢政區地理》,山東教育出版社1999年,第128頁。

⑧ 山西大學歷史文化學院、山西省考古研究所、大同市博物館編著:《大同南郊北魏墓群》,科學出版社2006年,下同。

⑨ 大同市考古研究所:《山西大同沙嶺北魏壁畫墓發掘簡報》,《文物》2006年第10期;大同市考古研究所:《山西大同陽高北魏尉遲定州墓發掘簡報》,《文物》2011年第12期;山西省考古研究所、大同市考古研究所:《山西大同南郊仝家灣北魏墓M7、M9發掘簡報》,《文物》2015年第12期;大同市考古研究所:《山西大同迎賓大道北魏墓群》,《文物》2006年第10期;山西省考古研究所、大同市考古研究所:《大同市北魏宋紹祖墓發掘簡報》,《文物》2001年第7期;大同市考古研究所:《山西大同七里村北魏墓群發掘簡報》,《文物》2006年第10期;大同市博物館(馬玉基):《大同市小站村花圪塔臺北魏墓清理簡報》,《文物》1983年第8期;大同市博物館:《大同東郊北魏元淑墓》,《文物》1989年第8期。

⑩ 殷憲、劉俊喜:《北魏尉遲定州墓石槨封門石銘文》,《文物》2011年第12期。