融合與建構:智能合約視域中的企業刑事合規

呂子逸

引 言

作為區塊鏈2.0時代的象征,智能合約在數字經濟與數字技術發展浪潮的推動下,不僅由尼克·薩博(Nick Szabo)的概念設想具現于企業的經營活動和制度體系中(1)See Erika J.Nash,Blockchain & Smart Contract Technology:Alternative Incentives for Legal Contract Innovation,2019 BYU L.Rev.799,817-18 (2019).,更憑借著安全、高效、穩定的優勢,將適用范圍拓展至社會經濟生活的各領域,其在新時期經濟建設、產業發展和社會改革等活動中的重要作用日趨彰顯。數字技術和數字經濟發展初期,中國對“虛擬貨幣”等技術的運用尚持謹慎態度,但隨著《“十三五”現代服務業科技創新專項規劃》《工業和信息化部、中央網信辦關于加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》等文件的制定(2)《“十三五”現代服務業科技創新專項規劃》,國科發高〔2017〕91號,2017年4月14日發布。《工業和信息化部、中央網信辦關于加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》,工信部聯信發﹝2021﹞62號,2021年5月27日發布。,智能合約在中國的引入與運用已然具備現實基礎。

然而,在智能合約蓬勃發展的同時,數字技術的固有缺陷也日漸暴露,尤其在智能合約運用的初始領域——企業經營活動中表現得頗為突出。僅由此看,如何妥善解決新興技術、產業的缺陷,并充分發揮其優勢,勢必成為智能合約實踐探索和理論研究的重心。針對這一狀況,部分研究立足于概念屬性的明晰,試圖歸納智能合約問題的本質特征,進而為問題的解決奠定基礎;(3)參見陳吉棟:《算法化“主體”:組織抑或契約?》,載《東方法學》2021年第5期。林策:《涉區塊鏈智能合約詐騙犯罪的司法困境與進路》,載《樂山師范學院學報》2021年第9期。部分研究則基于實體法適用的需求,厘清智能合約規制的依據與限度;(4)參見童云峰、歐陽本祺:《區塊鏈時代智能合約刑事風險的教義學限制》,載《西安交通大學學報(社會科學版)》2021年第2期。也有研究針對智能合約的內部優化,提出完善內部審查機制、建設“智能法律合約”的主張。(5)參見苗澤一:《論區塊鏈技術的應用與規制——從“騰訊訴老干媽案”談起》,載《重慶大學學報(社會科學版)》,http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20211122.1709.004.html。朱巖、王迪、陳娥等:《智能法律合約及其研究進展》,載《工程科學學報》2021年第1期。前述觀點雖互有差異,但均為智能合約的運用和建構給予了一定的助力。以近年來企業治理機制改革的中心——企業合規為視角,結合對立法、司法材料的收集與整理,分析企業合規機制介入智能合約的可能性,以及這一過程中企業合規的應對和調整,或可為智能合約的運用、企業合規改革的推進,乃至企業治理目標的實現提供必要的助力。

一、智能合約司法規制的難點透視

誠然,智能合約在中國的引入僅數年,但不論是規范性文件的制定或是司法案件的裁決,均已達到相當的規模。其中,通過對“中國裁判文書網”“北大法寶”等平臺的搜索,共獲得有效裁判文書84份(刑事案由16份,民事案由68份)。(6)對于裁判文書的選取,本文先以“智能合約”為關鍵詞,在“中國裁判文書網”和“北大法寶”平臺中進行搜索,其后通過對個案實質內容的查閱,將兩個平臺重復的裁判文書予以排除,最終篩選得到84份有效的裁判文書。在此基礎上,結合相關規范性文件的規定,可對智能合約運用存在的問題及司法規制面臨的困難展開分析。

(一)真實性辨析的負擔

智能合約的運作,固然仍保持對參與主體意愿考量的關注(7)See Deepti Pandey & Harishankar Raghunath,Stationing Smart Contract as A‘Contract’:A Cash for Interpretative Reform of The Indian Contract Act,1872,13 NUJS L.Rev. 1,31(2020).,但相較于以“要約——承諾”為核心,以紙質或口頭允諾為表征的傳統合約,其更強調計算機代碼和程序的使用,而非締約人的意志與行為。換言之,依托業已在區塊鏈平臺設置完畢的代碼,只需特定條件達成后,即可直接視為合約成立并予以執行(8)See Deepti Pandey & Harishankar Raghunath,Stationing Smart Contract as A‘Contract’:A Cash for Interpretative Reform of The Indian Contract Act,1872,13 NUJS L.Rev.1,2-3(2020).,實現合約內容、流程的“數字化”,進而形成與傳統合約截然迥異的形態。基于此,智能合約核心特征的認定勢必成為其運用的前提條件,在域外實踐中,智能合約或被視為“推動合約成立的計算機代碼”,或是“參與智能合約主體的義務”,抑或是“智能合約代碼”和“智能法律合約”的結合體。(9)See Erika J.Nash.Blockchain & Smart Contract Technology:Alternative Incentives for Legal Contract Innovation,2019 BYU L.Rev.799,818-19 (2019).前述觀點縱然存有一定的差異,但均認可了智能合約以計算機代碼為基礎,以區塊鏈為存在空間的特征。鑒于這一狀況,智能合約亦被稱為“區塊鏈合約”。(10)See Horia Mircea Botos,A Blockchain“Intelligence”Analysis,13 Res.& Sci.Today 42,44-5(2017).

同時,隨著智能合約的確立及其效力的凸顯,工作性質、對象和內容的差異也在相當程度上促進了智能合約內涵的豐富化和形態的多元化。僅在司法工作層面,考慮到“智慧司法”建設的需要,智能合約具有“便利立案工作”“強化存證驗證工作”和“規范執行工作”的功能,無論是最高人民法院《關于深化司法責任制綜合配套改革的實施意見》《2021年人民法院司法改革工作要點》等文件規定(11)《關于深化司法責任制綜合配套改革的實施意見》,法發〔2020〕26號,2020年7月31日發布。《2021年人民法院司法改革工作要點》,法〔2021〕72號,2021年3月16日發布。除最高人民法院的文件外,部分地方性司法文件也有相近的規定。較具代表性的參見:浙江省高級人民法院《關于全面加強知識產權司法保護工作的實施意見》(浙檢發〔2021〕6號,2021年10月20日發布)第23條,以及廈門市中級人民法院、廈門市公安局等部門聯合發布的《優化營商環境提升“執行合同”水平工作方案》(廈中法〔2021〕4號,2021年1月27日發布)第4條。,或是“杭銀消費金融股份有限公司與姚磊金融借款合同糾紛案”“中文在線數字出版集團股份有限公司訴北京京東×××侵害作品信息網絡傳播權糾紛案”等司法案例(12)杭銀消費金融股份有限公司與姚磊金融借款合同糾紛案,杭州市互聯網法院(2019)浙0192民初141號民事判決書。中文在線數字出版集團股份有限公司訴北京京東×××侵害作品信息網絡傳播權糾紛案,北京市東城區人民法院(2018)京0101民初4624號民事判決書。,都印證了這一趨勢的存在。案例中的具體情形可見表1。

表1

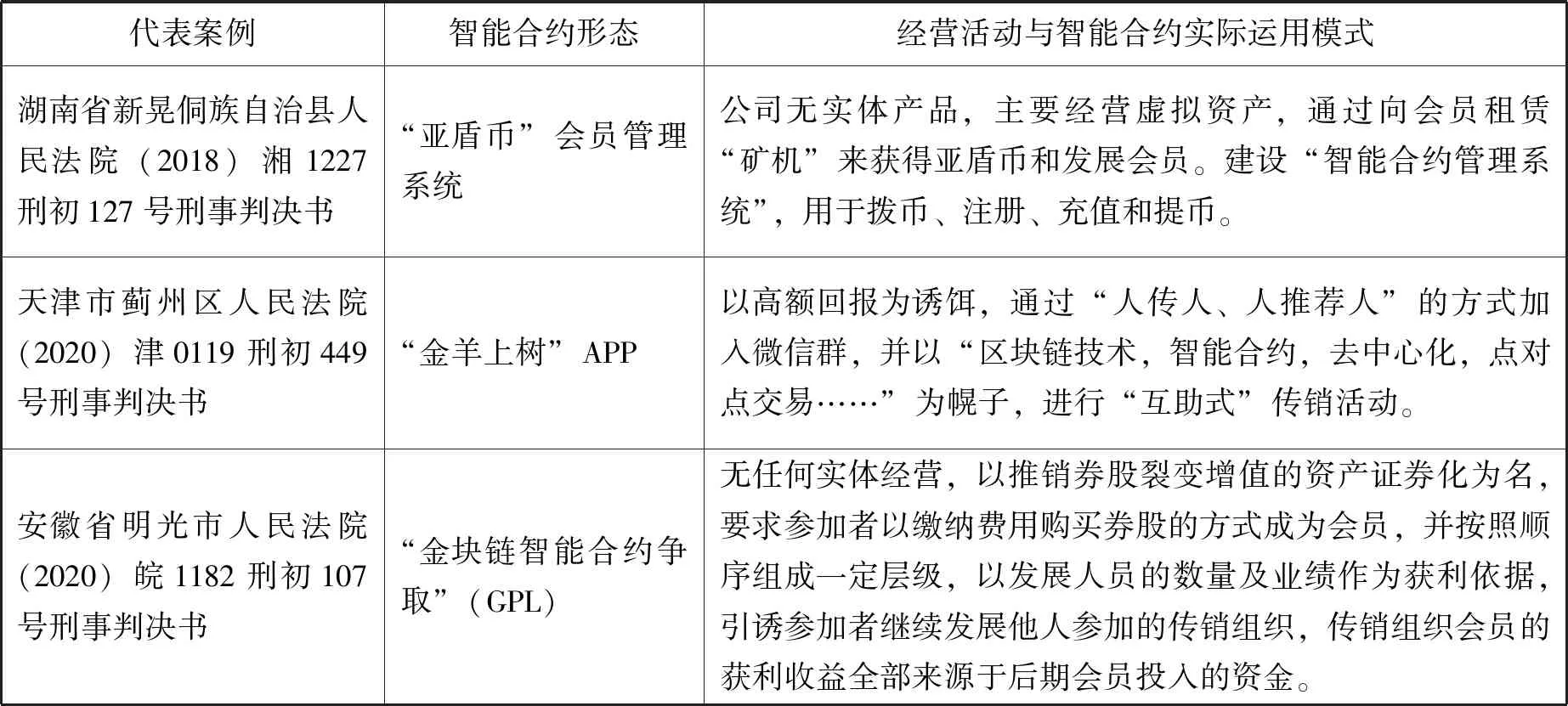

然而,通過對刑事案例的整理,可以發現,近年來的傳銷案件中,存在著以“亞盾幣”“金塊鏈智能合約證券”“金羊上樹APP”為代表的類型多樣的“智能合約”。前述案件固然也牽涉計算機代碼的使用,部分案例還存在“智能合約管理系統”“礦機系統”等諸多要素(13)對于此類案例中牽涉智能合約的具體情形,可見表2。,與智能合約的部分特征頗為相似。但綜合來看,此類“智能合約”或僅冠以“智能合約”之名,或是對計算機代碼和程序的簡單應用,與智能合約的核心要義相去甚遠,甚至被部分研究視為以智能合約為“幌子”的犯罪。(14)具體來看,此類研究對涉及智能合約的犯罪進行了較為詳盡的整理與區分,共列舉了以智能合約為“工具”“幌子”“對象”“空間”的四類情形。參見童云峰、歐陽本祺:《區塊鏈時代智能合約刑事風險的教義學限制》,載《西安交通大學學報(社會科學版)》2021年第2期。形態的多樣化發展,必然導致核心特征認知的模糊與混亂,而虛假情形的出現,還將貶損智能合約應有的效力與合法性根基,直至阻礙改革的推進。僅由此看,智能合約本質特征的認知及其真實性的鑒別,理應成為各類工作開展的首要任務。

表2

(二)危害性遏制的困難

得益于人工智能技術的優勢,智能合約自誕生之初便具備“提高效率”“降低成本”等積極效益(15)See Srivats Shankar,Looking into The Black Box:Holding Intelligent Agents Accountable,10 NUJS L.Rev.451,474(2017).,通過弱化人為因素的影響來適應交易活動的經濟性、快捷性和通暢性需求。其后,伴隨著區塊鏈技術的發展、成熟與完善,智能合約也實現了由1.0時代向2.0時代,直至3.0時代的邁進。在這一過程中,智能合約固有的效率性、經濟性等優勢不僅未遭受減損,而且憑借區塊鏈技術的分散化、穩定性特征,在內涵與效力層面得到了延伸和拓展,“去中心化”“不可篡改”“自動執行”等核心特征逐漸形成。(16)參見曹萌、于洋、梁英、史紅周:《基于區塊鏈的大數據交易關鍵技術與發展趨勢》,載《計算機科學》2021年第11A期。誠如部分研究所言,有別于“自動售賣機” 等以單次交易為限度的、初級形態的智能合約,3.0時代的智能合約可根據預先設置的條件,在短時間內同時處理數量眾多的交易活動,且后者在交易活動的質量層面也擁有較高程度的保障。(17)See Erika J.Nash. Blockchain & Smart Contract Technology:Alternative Incentives for Legal Contract Innovation,2019 BYU L.Rev.799,820(2019).簡言之,在智能合約“閉環”趨于完善,外部因素干預愈發困難的趨勢下,智能合約的價值與功能方得以切實、充分發揮。(18)關于“閉環”問題的討論,還可參見阮嘯、孫戈:《智能合約“自動執行”的司法閉環探索——兼論民法典背景下網絡賦強公證在司法智能合約的應用》,載《貴陽學院學報(社會科學版)》2021年第4期。

然則,前述發展成果也將引發,乃至增加智能合約可能遭遇的風險。應當看到,人工智能技術的提倡和運用并不等同于對機械、代碼的絕對信任,出現缺漏是難以回避的現實狀況,調整、救濟工作存在的現實基礎也將由此而產生。但是,智能合約的內在特征,卻對此類工作的開展提出了新的挑戰。具體來看:交易活動自動化程度的提升,使得對特定問題的防范、阻止難以完全符合及時性的要求;“閉環”的形成與強化,還將對外部力量的介入造成阻礙,救濟和調整工作的滯后性愈發嚴重;(19)參見涂良瓊、孫小兵、張佳樂等:《智能合約漏洞檢測工具研究綜述》,載《計算機科學》2021年第11期。同時,交易范圍和數量的擴張,勢必加重工作負擔,加劇危險防范和遏制的困難。此外,考慮到智能合約尚處于亟待發展、完善的階段,存在價值和功效仍需進一步確認與強化。倘若因特定屬性的影響導致損害的泛濫和防范的困難,不僅智能合約自身的合理性、正當性將受到質疑,其后續各類技術的發展、創新亦會遭受阻礙。(20)參見張富利、侯培宇、李杉杉等:《一種智能合約微服務化框架》,載《軟件學報》2021年第11期。

2016年到2017年間,DAO、Parity等智能合約程序先后遭受黑客攻擊,資產損失均達數千萬美元,引發了巨大的社會反響,損害了社會公眾對智能合約等新興技術的安全感和信任感。(21)See Wulf A. Kaal,Blockchain-Based Corporate Governance,4 Stan.J.Blockchain L.& Pol'y 3,8-9(2020-2021). Aleksei Gudkov,Control on Blockchain Network,42 Nova L.Rev.353,364-65(2017-2018).此類事件的出現,使得對智能合約的規制,除現實問題的解決外,還需壓縮和控制可能出現的負面效應,從而增添了危害性遏制的負擔。

(三)企業責任認定的疑慮

受制于技術水平、運行機制和觀念認知等因素的影響,智能合約的引入與運用仍有待完善。倘若確有特殊問題發生,應對措施的采取將是智能合約現階段的必然選擇。其中,鑒于智能合約的建設、運用集中于企業的經營管理活動,企業責任的認定理應成為前述工作的核心任務。同時,企業治理方向的調整,促使國家治理工作在經濟領域的重心逐漸轉向于企業行為性質的明晰、責任義務的厘清以及合法權益的維護。近年來,針對數字技術應用引發的網絡爬蟲、網絡金融犯罪等問題,已有諸多研究以合規改革視角進行了探討。(22)參見孫禹:《論網絡爬蟲的刑事合規》,載《法學雜志》2022年第1期;李曉龍:《數字化時代的網絡金融刑事合規》,載《南京大學學報》2021年第5期;上海市普陀區人民檢察院課題組:《網絡服務提供者的刑事責任問題研究》,載《犯罪研究》2021年第6期。不可否認,合規機制的建設,確可推進企業的規范化和合法化,但是,此類目標的實現,還需立足于合規激勵效果——企業責任減免的可能性。設想,倘若違法責任完全歸屬于企業,且不因合規努力而獲得減緩,企業合規改革恐將面臨動力消亡的危險。由此觀之,在智能合約的運用中,應將企業責任認定及減免的可能性納入關注重點的范疇之中。

然而,有別于域外國家“替代責任制”“同一性原則”等模式,中國對企業責任的認定設置了頗為嚴苛的標準。特別是刑事司法活動中,基于“主客觀相一致”的責任認定邏輯,中國對企業責任的追究,除違法行為客觀存在的要求外,還設置了頗為嚴苛的條件限制。僅以部分規定分析,《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》將單位犯罪的成立要件歸納為“單位實施非法集資犯罪活動”“全部或者大部分違法所得歸單位所有的”(23)《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》,高檢會〔2019〕2號,2019年1月30日發布。,《關于辦理環境污染刑事案件有關問題座談會紀要》中也有類似的規定。并且,后一文件雖然將“單位實際控制人、主要負責人或者授權的分管負責人得知單位成員個人實施環境污染犯罪行為,并未加以制止或者及時采取措施,而是予以追認、縱容或者默許的”作為單位犯罪成立條件之一,但相較于“嚴格責任理論”強調的企業對犯罪行為的疏忽,這一條件呈現出較為明顯的主動性,可視為是企業負責人放縱員工違法行為,從而使這一行為具備了企業意志,成立企業犯罪。此類要求,在司法實踐中亦有體現。(24)譬如:白偉、鄧啟全等污染環境案中,法官認為污水排放是基于單位決策,且不正當利益歸屬于單位,從而認定單位意志的存在,作出單位犯罪的裁決;王志強合同詐騙案中,法官認為被告人雖以單位名義對外簽署合同,但違法所得均歸屬于個人而非單位,因而不構成單位犯罪;周富強非法吸收公眾存款案則直接明確了“利益歸屬于單位”是單位犯罪的實質特征。詳情參見白偉、鄧啟全等污染環境案,重慶市渝北區人民法院(2017)渝0112刑初573號刑事判決書;王志強合同詐騙案,新疆維吾爾自治區高級人民法院(2020)新刑終70號刑事判決書;周富強非法吸收公眾存款案,上海市浦東新區人民法院(2019)滬0115刑初4311號刑事判決書。但是,面對智能合約設置、運行中的“閉環”特征,以及該類技術對外部干預的排斥,人的意志逐漸被算法、代碼所掩蓋,前述標準的應用難免存有疑慮。尤其是自動化、獨立性程度更為深入的智能合約3.0時代,或將存在更為巨大的困難。個體意志的存在尚且難以判斷,更遑論對其背后組織體意志的考量,企業據此對抗可能遭受的責任追究,似有其合理之處。歐盟《電子商務指令》“理由說明部分”第42點的規定,也為此類觀點提供了一定的法理依據。(25)該條款基于技術的自動性等特征,將特定行為的發生視為技術主體意料之外的情形,從而免除了對其責任的追究。轉引自孫禹:《論網絡爬蟲的刑事合規》,載《法學雜志》2022年第1期。

同時,理論研究對于這一問題也存在頗為強烈的爭議。部分研究立足于促進技術創新目標的考量,主張在“入罪”視角之外,探討智能合約作為“出罪”事由的可能性,允許企業據此削減可能遭受的責任追究。(26)參見童云峰、歐陽本祺:《區塊鏈時代智能合約刑事風險的教義學限制》,載《西安交通大學學報(社會科學版)》2021年第2期。持相反觀點的研究則認為,不應切割智能合約與企業意志的聯系,進而否認了智能合約“出罪”的效力。(27)See Srivats Shankar,Looking into The Black Box:Holding Intelligent Agents Accountable,10 NUJS L.Rev.451,495(2017).此外,還有部分研究雖然也對人工智能技術的免責效力提出質疑,但仍結合算法技術的實際特征,將否認范圍限于人工智能“直接單獨”作為免責事由的情形,并以“透明性”“標準化”“動態化”“中立性”為方向進行補充,此類折中觀點在一定程度上承認了人工智能技術的免責效力。(28)參見裴煒:《數字正當程序——網絡時代的刑事訴訟》,中國法制出版社2021年版,第33-34頁。僅由此看,理論爭議的僵持、立法文本與現實狀況的沖突,嚴重干擾著智能合約免責屬性及其限度的厘清,恐將演化為企業責任追究和智能合約規制的阻礙。

二、智能合約免責屬性的價值探析

智能合約免責屬性的強調,乃是允許企業將智能合約的存在與應用作為屏障,抵御可能遭受的責任追究,據此獲得減輕或免除處罰的有利結果。結合智能合約內在屬性、企業合規改革和數字建設等內容的分析,賦予智能合約“免責”效力有其可行性與必要性。

(一)刑事責任弱化的現實考量

對于智能合約免責屬性的反對,或基于人工智能技術發展階段的擔憂,或出自懲治犯罪必要性的考慮,視角固然存有差異,但其核心均集中于防止人工智能技術成為犯罪主體逃避刑事追責的避風港,實現技術應用的正當化與規范化。此類觀點確有其合理性,然則,懲罰犯罪的偏向性,不僅可能導致打擊犯罪范圍的寬泛化,背離刑法謙抑性的需求,還將有違人工智能技術發展的現實狀況。

歷經1.0階段到3.0階段的演進,智能合約的自動性、獨立性與封閉性日趨強化,“If - Then”結構成為此類技術應用的基石(29)參見阮嘯、孫戈:《智能合約“自動執行”的司法閉環探索——兼論民法典背景下網絡賦強公證在司法智能合約的應用》,載《貴陽學院學報(社會科學版)》2021年第4期。,且在區塊鏈等技術的推動下,企業縱然擁有智能合約的所有權,其對具體經營活動的干預和調控卻逐漸淡化。在此情勢下,倘若智能合約的設置、建設本就出于違法犯罪的目的,直接推定企業犯罪意圖與違法責任的存在并無不妥。但是,在智能合約建設未有不當,而企業主觀意志因人工智能技術受到削弱時,如若將違法行為與企業意志相捆綁,強行追究企業刑事責任,未免與人工智能技術發展的現實狀況和實際效用相背離,甚至還將給企業造成不合理的負擔與壓力。并且,不同于域外國家或中國民事法律體系對無過錯責任制的接納(30)具體來看,除英美諸國的“替代責任”“同一性原則”外,日本“企業過失責任”和意大利“結構性疏忽”要件,也將企業對違法行為防范的疏忽,或是防控機制建設中的過失作為企業承擔刑事責任的必要條件。相關研究參見[日]川崎友已:《作為企業注意義務的合規計劃》,曾文科譯,載李本燦等編譯:《合規與刑法:全球視野的考察》,中國政法大學出版社2018年版,第204-218頁;毛玲玲:《公司刑事責任比較研究》,法律出版社2012年版,第114-116頁;劉霜:《意大利企業合規制度的全面解讀及其啟示》,載《法制與社會發展》2022年第1期。,即便諸如DAO、Parity等事件發生,管理的疏忽、過失也難以直接導致企業刑事責任的認定。

受制于刑事處罰的嚴厲性與破壞性,“罪責刑相適應原則”始終是刑事責任認定不可偏移的要求。即使客觀行為確屬違法,責任的歸屬也需慎重對待。基于此,由于嚴格責任模式的空缺,以及智能合約對企業意志的排斥,允許企業據此主張刑事責任的減免,不僅無礙于實體法目標的實現,也貼合于“無罪推定”等程序法理念的要求。應當看到,免責屬性的提出,并非在于將違法行為完全歸責于人工智能,而是在結合人工智能發展階段、應用模式的基礎上,厘清智能合約運行中企業的參與程度及其對違法后果產生的影響,進而實現對刑事責任的合理界定。企業意志存在的弱化及認知的困難,將為智能合約免責屬性的成立提供可能性前提。當然,刑事責任的豁免并不等同于行為違法性、危害性的否認,依托民事追責或行政處罰,也可為企業責任追究和權益保護提供有益的借鑒。(31)參見童云峰、歐陽本祺:《區塊鏈時代智能合約刑事風險的教義學限制》,載《西安交通大學學報(社會科學版)》2021年第2期。

(二)合規改革目標契合的應有之意

鑒于技術復雜性、功能多樣性以及成本投入較大等多重因素的制約,智能合約的建設與掌控始終集中于企業法人,且其運用亦在于執行經營者預先設置的代碼程序,服務于企業經營活動的需求。僅從這一層面觀察,智能合約的使用確可視為企業意志的延伸,符合企業責任認定的外觀要件,應將相關責任歸屬于企業承擔。

然則,相較于經營者親歷性突出的個體工商戶模式,企業法人趨向于形成組織嚴密、層次分明且分工明確的結構,不同個體是否具備企業意志的外觀,將因其所屬環境、工作等要素而存有差異。如若將企業內部各主體行為都劃歸企業行為的范疇,寄希望于企業對內部員工行為均給予同等的關注,雖可在一定程度上迫使企業強化自身合法性、合規性的建設,卻不免過分加重企業負擔,使其陷入穩定性和安全性缺失的困境。在經濟建設和秩序穩定尤為重要的現階段,企業責任的認定與追究應有著更為慎重的考慮。針對這一需求,企業合規改革隨著《企業境外經營合規管理指引》《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見(試行)》等文件的出臺而得到確認(32)《企業境外經營合規管理指引》,發改外資〔2018〕1916號,2018年12月26日發布。,合規計劃的存在及效力成為企業責任認定的重要考量因素。即使特定行為確實具備企業歸責的外觀條件,只需企業形成內部管控機制,有效約束員工及經營活動,并足以杜絕違法違規行為的發生,則“意料之外”的行為顯然難以視為企業意志的體現,企業方可規避可能面臨的責任追究。(33)See James A. Fanto,The Professionalization of Compliance:Its Progress,Impediments,and Outcomes,35 Notre Dame J.L.Ethics & Pub.Pol'y 183,194 (2021).通過對預防義務履行的強調,企業合規改革實現了維持經濟秩序、打擊經濟犯罪和保護企業權益等目標的兼顧,近年來“上海市A公司、B公司、關某某虛開增值稅專用發票案”“王某某、林某某、劉某乙對非國家工作人員行賄案”等案件的辦理,印證了此類價值的存在。(34)詳細案情參見《最高人民檢察院發布四起企業合規改革試點典型案例》(2021年6月3日發布)。

同理,智能合約在設計、建設和運行過程中,人工智能、區塊鏈等技術的運用,以及“去中心化”“不可篡改”“自動執行”等特征的形成,逐步實現了對個體意志的“驅逐”,為“代碼自治”對抗人為干預創設了條件。(35)See Deepti Pandey & Harishankar Raghunath,Stationing Smart Contract as A‘Contract’:A Cash for Interpretative Reform of The Indian Contract Act,1872,13 NUJS L.Rev.1,6(2020).也可參見倪旭、付晶、張海亮:《區塊鏈賦能戰略性礦產資源生態治理研究》,載《云南社會科學》2022年第1期。在此情形下,經營活動只需依托算法、代碼等技術即可完成,不論是企業外部主體或是其內部成員,都難以輕易對智能合約造成實質性影響和損害,經營活動的開展及結果不僅具有可預期性和穩定性,也滿足合法性、安全性與合規性的要求。(36)參見朱巖、王迪、陳娥等:《智能法律合約及其研究進展》,載《工程科學學報》2021年第1期。僅由此看,智能合約與企業合規雖然在具體形態、實現路徑層面存有差異,但二者的設計理念和實際效果卻有異曲同工之處(37)哥本哈根大學的Alexandra Andhov直接指出,此類技術的運行與法律和治理機制頗為相似。 See Alexandra Andhov,Corporations on Blockchain:Opportunities & Challenges,53 Cornell Int'l L.J.1,39-40(2020).,都實現了對企業內部人員、行為的約束和管控,防范和遏制了違法違規行為的發生,有助于保障企業經營活動的正當性和秩序的安定性。因此,即使智能合約使用過程中確實存在符合企業歸責的外觀條件,也可基于預防義務履行的考量,賦予企業依托智能合約減免責任的權利,這不僅符合制度內在的價值基礎,也順應了企業合規改革及社會經濟發展方向的需求。

誠然,在注重有限、有節、有效規制企業行為的現階段,免責事由的界定已被視為企業合規改革的基點。智能合約免責屬性的提出,難免產生與企業合規改革功能重復的疑慮。但是,結合兩類改革的具體路徑分析,企業合規改革基于內部管控機制的建設,督促其成員遵守法律、法規等規定,指引經營活動開展并形成良好的經營環境,從而減少違法違規行為的發生,具有明顯的“制度規范”特征。相較之下,智能合約傾向于以人工智能替代人的參與,憑借代碼、機械或算法的理性形成流程化、規范化的經營模式,壓縮違法意圖的存在空間,從而達到內部制約的目標,呈現出“代碼規范”的色彩。由此觀之,企業合規與智能合約并未存在制度競爭的困境,且免責效力的相似性還為二者形成耦合關系創造了條件。

(三)數字治理目標實現的可取選擇

作為數字技術進步和數字經濟發展的產物,智能合約的運用代表著特定產業、組織與工作的數字化程度。在自動性、規范性和安全性等特征的保障下,賦予智能合約免責的效力已無根本性阻礙,而經濟性、便利性等優勢的存在,使得智能合約適用領域、對象的擴張與企業數字化建設的深入成為后續階段可以預見的發展趨勢。在這一過程中,數字治理理念的提倡和機制的建設,已是國家、社會和企業在數字時代必須面對的主題。數字技術是數字治理的基礎,但相較于技術的操作與使用,治理工作的重心更集中于技術運行效果的考量。數字技術的無序化與失當化,不僅無助于數字治理目標的推進,還將侵蝕技術的價值基礎,引發數字“不正義”的困境。針對這一狀況,部分研究主張以“數字正義”為基點,通過對數字技術的規制和數字權益的保護,尋找數字治理的可行方案(38)參見裴煒:《刑事數字合規困境:類型化及成因分析》,載《東方法學》2022年第2期。,頗有其積極意義。

“數字正義”源自英美國家對實現正義路徑的探索,立足于“接近正義”運動的成果與數字技術發展的趨勢,“數字正義”自產生之初便涵蓋有兩個主要的內容:其一,針對數字空間的形成和新興數字權益的出現,創設新型糾紛解決渠道,調和數字糾紛,維護公民的數字權益,互聯網司法機關的建設是其較為典型的舉措;其二,利用數字技術,改革傳統的糾紛解決機制,減少公民獲得正義的成本與阻礙,優化傳統權益實現的效果,以多門法院、ODR機制等模式為代表。(39)多門法院(multi-door courthouse),意指為特征各異的各類糾紛提供多元解決機制。See Rabinovich-Einy & Ethan Katsh,Access to Digital Justice:Fair and Efficient Processes for The Modern Age,18 Cardozo J.Conflict Resol.637,639(2016-2017).Peter Cashman & Eliza Ginnivan,Digital Justice:Online Resolution of Minor Civil Disputes and the Use of Digital Technology in Complex Litigation and Class Actions,19 Macquarie L.J.39,48(2019).

既往的實踐與研究中,無論是對“虛擬貨幣”交易的管控,或是完善內部審查機制、建設“智能法律合約”的主張(40)參見苗澤一:《論區塊鏈技術的應用與規制——從“騰訊訴老干媽案”談起》,載《重慶大學學報(社會科學版)》,http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20211122.1709.004.html。朱巖、王迪、陳娥等:《智能法律合約及其研究進展》,載《工程科學學報》2021年第1期。,固然都折射出現階段糾紛與權益“數字化”發展的趨向,符合“數字正義”目標的要求。但是,就其目標分析,此類主張均集中于對數字活動的管控,意圖通過治理對象的增補保證治理活動范疇、效力的完整化。換言之,前述觀點和舉措,在本質上是以傳統治理模式應對數字技術的思維的產物,呈現出頗為明顯的“治理數字”思維偏向,未能完全囊括“數字正義”的需要。而且,以數字技術為治理對象的傳統思路勢必造成對智能合約的壓制,有礙于其后續的發展創新以及數字治理目標的實現。(41)參見童云峰、歐陽本祺:《區塊鏈時代智能合約刑事風險的教義學限制》,載《西安交通大學學報(社會科學版)》2021年第2期。因此,基于“數字正義”及數字建設的需求,將數字技術由傳統的治理對象增補為治理工具,實現其角色向“二元形態”的突破,才是數字治理的應有之意。在此情形下,通過賦予免責效力,可在鼓勵企業積極開展智能合約建設的同時,借助此類技術的“不可篡改”“自動執行”“去中心化”等優勢,對經營活動的正當性、合法性給予必要的保障,規范和制約企業及其員工的行為,填補傳統機制的缺漏,從而塑造“依靠數字治理”的格局,切實達到“數字正義”及數字治理的應然狀態。綜合來看,對智能合約免責屬性的認可,既具備現實基礎,也可較好地推動前述目標的實現,不失為一個可取的選擇。

三、智能合約刑事合規的模型建構

智能合約免責屬性的賦予,乃是對技術發展成果的認可和尊重,并為合規激勵的存在和合規改革的推進奠定了基礎。因此,如何在充分發揮技術優勢的同時,對智能合約的設置、運用加以規范,避免技術異化為犯罪主體的“擋箭牌”,將是合規改革必須面對的難題。在這一過程中,合規機制樣態的塑造和調整,應當是其建設、運行的基本要義。

(一)刑事合規目標的修正

作為企業合規建構、運用的指引,在傳統的企業合規模式中,合規機制的運作表現為法人對員工經營行為的引導與制約,通過對規范性、合法性的強調,防范員工實施違法違規行為。基于此,對經營活動的監督與經濟秩序的維護,長期占據著企業合規的中心地位。鑒于企業合規改革的初始需求,無論適用領域發生何種變化,均難以動搖其核心——內部管控機制的塑造。但是,人工智能技術的應用和發展,卻對這一結構產生了實質性的沖擊與挑戰。簡言之,智能合約的運用中,企業是否需要承擔內控責任?承擔何種程度內控責任?此類問題的解答,已然成為無法回避的現實需求。

由于智能合約削弱了企業意志的地位與作用,技術獨立性、自主性的程度就直接影響企業管控責任范圍的確定。誠然,在智能合約的應用中,企業意志對具體經營活動的干預日趨淡化,智能合約存在的真實性似乎成為企業合規及其內控工作新的核心。然而,相較于超越人類的“超人工智能”或與人類思維等同的“強人工智能”,“弱人工智能”始終是人工智能技術發展階段的現實狀態。(42)參見張磊、梁田:《涉弱人工智能犯罪刑事責任問題研究》,載《警學研究》2021年第4期。王充、董璞玉:《人工智能時代刑事責任主體之再審視》,載《廣西社會科學》2020年第12期。郭研、沙濤:《人工智能刑事責任能力之否定》,載《學術交流》2022年第1期。此類技術的存續仍以預先設置的代碼程序為基礎,并未形成獨立于人類的新的生命體,在相當程度上可視為人類意志的機械反射,未能完全隔絕外部因素的影響。(43)See Srivats Shankar,Looking into The Black Box:Holding Intelligent Agents Accountable,10 NUJS L.Rev.451,495(2017).對于此類問題的探討,還可參見景欣:《法定數字貨幣中智能合約的構造與規制》,載《現代經濟探討》2021年第10期。而且,技術的不成熟、低智慧等特征,導致智能合約始終缺乏自我修復、自我調整乃至自我更新發展的功能(44)此類功能通常被視為“超人工智能”或“強人工智能”的特征,因而成為其法律主體資格的基礎。參見朱凌珂:《賦予強人工智能法律主體地位的路徑與限度》,載《廣東社會科學》2021年第5期。張新平、章崢:《強人工智能機器人的主體地位及其法律治理》,載《中國科技論壇》2022年第1期。,在疑難、重大問題的處置中難免“力不從心”。據此分析,智能合約的自動化、封閉化等特征確可作為企業法人減免責任的憑據,但尚未完全擺脫對其所有者、建設者的依賴,企業內部管控仍有其存在的必要性。

既往的企業合規模式中,企業法人的內部管控活動以“企業——員工”構造作為基礎單元,通過對員工的監督、培訓和教育,將企業意志直接體現于具體經營活動中。(45)See James A. Fanto,The Professionalization of Compliance:Its Progress,Impediments,and Outcomes,35 Notre Dame J.L.Ethics & Pub.Pol'y 183,191 (2021).然則,在智能合約的推動下,具體經營活動的實施歸屬于人工智能技術平臺,而企業員工,除提供建設、維護等服務外,已難以影響經營活動的開展,基礎單元逐漸演變為“企業——技術人員——智能合約”的形態。如若企業繼續固守傳統的合規思路,不僅面臨著現實性、可操作性不足的困境,也將有損于內部管控目標的實現。針對這一轉變,企業合規的目標應適時進行調整,實現由“經營指導型”向“技術管理型”的模式轉變。具體來看:①在管控對象層面:對智能合約的建設、維護和修繕,將代替經營活動的開展成為企業管控機制的主要內容;②在管控主體層面:為避免對企業成員的無差別覆蓋,應當將合規機制適用的主體限縮為技術員、程序員等與智能合約直接關聯的人員;③在管控效果層面:由于“技術管理”目標的突出,企業合規對經營活動的影響需經由“技術人員”和“智能合約”兩個環節方可體現,整體上呈現出“間接性”的特征。通過此類舉措,可促進企業法人、技術人員與技術平臺三者間的責任界分,并依托管理義務對法人、技術人員的督促作用,為技術的發展、完善提供必要的動力。

(二)有效合規標準的增補

有效合規的評估,是衡量合規機制實際效力及合規改革成敗的核心因素。自1991年以來,域外國家對合規機制有效性的評估標準先后進行了多次調整與補充,直至《亞太經合組織有效和自愿的企業合規計劃基本要素》的出臺,正式將有效合規劃分為“秘密報告與調查”“風險評估”“訓練與交流”“政策和程序”等11類情形(46)See Brian S.Haney,Calculating Corporate Compliance & The Foreign Corrupt Practices Act,19 Pitt.J.Tech.L.& Pol'y 1,5 (2018-2019).David Hess,Ethical Infrastructures and Evidence-based Corporate Compliance and Ethics Programs: Policy Implications from The Empirical Evidence,12 N.Y.U.J.L.& Bus.317,325-41(2015-2016).,成為后續合規改革的重要參照。同時,也有研究根據實務操作的需要,提出了包括“預防”“ 發現”“ 調查”和“救濟”四類程序在內的模式。(47)See Veronica Root,The Compliance Process,94 Ind. L.J. 203,219-28(2019).Stephen Kim Park,Social Responsibility Regulation and Its Challenges to Corporate Compliance,14 Brook.J.Corp.Fin.& Com.L.39,47-51(2019-2020).以2018年《中央企業合規管理指引(試行)》(48)《中央企業合規管理指引(試行)》,國資發法規〔2018〕106號, 2018年11月2日發布。為前提,企業合規改革在中國進行了相當規模的實踐,并圍繞合規機制的有效性形成了三類較為典型的模式:①平鋪列舉式。此類形態以商務部2021年《關于兩用物項出口經營者建立出口管制內部合規機制的指導意見》為代表(49)《關于兩用物項出口經營者建立出口管制內部合規機制的指導意見》,商務部公告2021年第10號,2021年4月28日發布。,將有效合規的內容劃分為機構設置、教育培訓、審查程序設置等數類要素,與域外“十一類要素”模式頗為相近,在天津、云南和陜西等地區的實踐中亦有體現;(50)具體參見《云南省省屬企業合規管理指引(試行)》,云國資法規﹝2021﹞81號,2021年6月15日發布。《陜西省經營者反壟斷合規指引》,陜西省市場監督管理局公告〔2021〕27號,2021年11月15日發布。《天津市國資委監管企業合規管理指引(試行)》,津國資〔2020〕12號,2020年12月30日發布。②歸納列舉式。這一模式主要體現于《企業知識產權合規標準指引(試行)》等文件以及大連、湖北地區的實踐中,將合規機制劃分為“組織體系”“制度體系”“運行體系”“風險識別設置體系”等數個模塊,根據各模塊工作需要再進行內容配置;(51)在《企業知識產權合規標準指引(試行)》中,合規機制包含有“組織體系”“制度體系”“運行體系”“風險識別處置體系”與“第三方監督評估體系”,共計五個層面二十余項內容。相關規定還可參見湖北省政府國資委《省出資企業合規管理指引(試行)》,鄂國資法規〔2021〕8號,2021年2月7日發布。《大連市國資委監管企業合規管理指引(試行)》,大國資法規〔2021〕91號,2021年5月28日發布。③遞進式列舉法。除前述形態外,還有部分研究以合規機制設置、運行的流程為依據,提出了建構“三大支柱”等設想(52)參見李本燦:《企業視角下的合規計劃建構方法》,載《法學雜志》2020年第7期;陳瑞華:《企業合規基本理論》,法律出版社2020年版,第102-106頁。,在一定程度上豐富了對有效合規標準的探討。綜合來看,此三類模式雖存有差異,但均圍繞合規機制的建設、日常運行以及違法行為應對等層面的需求而展開,相互間并無本質區別。在此基礎上,除合規機制的傳統內容外,還可結合智能合約應用的需求及合規工作的目標,對有效合規標準進行修改和調整。

1.代碼表達的明確性與規范性

清晰、完整與明確的表達,是合約成立且具有法律效力的基礎,尤其在以代碼為核心的智能合約中,復雜性、技術性凸顯的代碼程序面臨著合約內容準確性、可讀性的迫切需求,二者關系的協調直接影響著智能合約的存在及其后續發展。誠然,近年來對“智能法律合約”的研究,以及諸如“文法要求”“非賦權原則”“審查準則”等要求的提出(53)參見朱巖、王迪、陳娥等:《智能法律合約及其研究進展》,載《工程科學學報》2021年第1期。,可在一定程度上緩解代碼表達明確性、規范性的困境。但正如部分研究指出的,不論是智能合約或是智能法律合約,都未能完全擺脫對自然語言的依賴(54)See Srivats Shankar,Looking into The Black Box:Holding Intelligent Agents Accountable,10 NUJS L.Rev.451,820-21(2017).,代碼表達還需得到進一步的重視。因此,在合規機制建設中,除明確智能合約應用的目標、范圍及程序性要求外,企業還應通過制訂內部文件、加強教育培訓等方式,對代碼的使用、代碼程序的編寫加以規范,在初始階段為智能合約的正當性、合法性提供必要的保障。

2.監控、更新的常態化

受制于“弱人工智能”在自動性、獨立性等領域的缺漏,智能合約的應用仍難以忽略程序員、技術員的參與。針對這一狀況,企業在合規機制的日常運行中,應當借助監測、報告和審查機制的建構與效用的強化,及時發現、修補程序漏洞,并結合技術發展的趨勢對技術平臺進行升級和更新,進而增強智能合約應對突發情況的能力。此外,企業還可通過明確程序員等主體的職責要求,形成針對智能合約的合規氛圍與文化,為技術的應用營造良好的環境。

3.損害遏制的及時性

合規機制的有效性,不僅源自其對未來犯罪行為的防范,也體現于對已發生行為的制止和救濟。鑒于智能合約自動性、封閉性等特征可能帶來的損害擴大化問題,企業反應機制啟動、代碼漏洞填補與損害遏制等工作開展的及時性、充分性應當納入其合規機制有效性的標準之中,對放任損害發生的企業和合規機制需給予否定評價與懲處。然而,考慮到“去中心化”“自動執行”等因素的存在,外部主體的干預勢必受到阻礙,損害遏制難免存有滯后性的缺陷,不宜對企業施加過于嚴苛的要求。換言之,如若企業能夠證明自身已履行損害遏制的義務,即使確有危害后果發生,也不可否認合規機制的有效性。

4.專項合規部門的設置

正如部分研究指出的,基于企業治理及時性、經濟性和針對性的需要,相較于體系龐大、代價高昂的基礎合規,專項合規機制的設置頗具現實性和合理性。(55)參見陳瑞華:《企業有效合規整改的基本思路》,載《政法論壇》2022年第1期;陳瑞華:《有效合規管理的兩種模式》,載《法制與社會發展》2022年第1期。同時,智能合約的復雜性、技術性特征以及后續技術引入、應用的發展需要,都突出了專項合規機制設置的必要性。在此情形下,增設以智能合約為工作中心的合規機構,將是合規機制建設的合理方向。當然,由于經營規模、合規風險和成本投入等因素的制約,企業在具體機構建設的形態中可適當進行調整,諸如合規團隊和合規專員的設置,或是對法律事務機構等傳統部門的改革,都是可取的選擇,前述措施在大連等地區已有相應的實踐基礎。(56)具體內容參見《大連市國資委監管企業合規管理指引(試行)》(大國資法規〔2021〕91號,2021年5月28日發布)第11條。

四、智能合約刑事合規的程序進路

企業合規改革的推進,除基本樣態的塑造外,還需借助程序機制的建構與調整。在既往的實踐中,合規案件的辦理主要牽涉司法機關、涉案企業和第三方監督評估組織(以下簡稱第三方組織)三類主體,并以“考察、評估機制”與 “激勵機制”為基本框架。在智能合約的引入與應用中,前述主體在各機制、各階段的參與不僅面臨著具體制度設置的調整,機制效用的發揮也亟待進一步的優化。

(一)司法機關引導功能的深化

智能合約合規機制的建設,固然有助于推動企業經營活動的規范化與合法化,減少經營風險的產生。但是,在成本投入、工作負擔等多重因素的制約下,企業能否自發、獨立地開展合規建設與整改?可否充分參與刑事司法活動?前述問題顯然難以得到確切的回答,司法機關的引導殊為必要。在既往的合規改革中,諸如不起訴、減免責任等正向激勵機制的設置,已為司法機關引導工作的開展奠定了基礎。但此類機制,卻呈現出對實體結果激勵的偏向。此外,基于技術創新和發展的需求,激勵機制實際效用和配置也需要更為細致的考量。

1.反向激勵幅度的限縮

前文已述,智能合約合規機制的建設,乃是通過內部管控體系的形成及其運行效果的考量,確認企業對技術平臺的建設、運用已盡最大限度的管理義務,從而依據智能合約自動性、封閉性等特征抵御刑事責任的追究。據此分析,如若合規機制存有缺陷,則涉案企業未能對智能合約履行管理義務,也難以憑借智能合約的固有屬性獲得責任減免的有利結果。在域外國家的實踐中,除減輕、免除責任的途徑外,制裁的施加、不利后果的追究也被視為合規改革的助力之一。(57)參見張陽:《企業刑事合規本土探索的實踐偏誤與路徑回歸》,載《西南政法大學學報》2021年第6期。然則,由于智能合約、合規機制的建設尚處于初始階段,過于嚴苛的責任追究顯然有礙于保護企業、鼓勵技術發展等目標的實現。反向激勵措施的使用,應限定于智能合約免責屬性的否認,不可直接等同于企業犯罪的成立。而且,考慮到專項合規模式的有限性與針對性,即便特定領域合規機制的建設未能達到法律要求,也不宜直接視為企業整體合規建設的失敗,甚至完全排除企業獲得責任減免的可能性,避免反向激勵機制負面效應的擴大化。

2.司法機關釋明義務的強制化

引導工作的進行,除實體結果的“獎勵”外,還應立足于程序機制的優化,推動刑事合規案件辦理的效率性和便捷性,減少涉案企業可能面臨的訴訟阻礙和疑慮。作為司法活動的主導者與程序環節的推進者,不論是審查起訴或是審判階段,倘若案件牽涉智能合約的應用,司法機關都應當及時提示企業,使其知曉減免責任的條件和合規機制的價值,為合規材料提交及合規整改提供先期指導。同時,基于參與的實質性需求,司法機關還需圍繞訴訟活動的范圍、類型和程度向企業進行必要的告知,促進企業材料提交、訴訟參與的針對化和效率化。并且,鑒于第三方組織專業性優勢發揮的需要,在其人員組成、考察重點確認或專業配置等層面,司法機關也應根據案件辦理的需要向管理委員會進行說明,在保證第三方組織參與實質性、有效性的同時,彰顯司法機關引導工作的價值。

3.檢察建議效用的補強

針對合規機制未建設或是存在缺陷的情形,司法機關在訴訟過程中通過向企業發出建議的形式,督促企業積極進行合規整改。“案后督促”的特征,固然致使檢察建議的約束力、實效性長期受到質疑(58)參見劉譯礬:《論企業合規檢察建議激勵機制的強化》,載《江淮論壇》2021年第6期。,但鑒于暫緩起訴制度的空白,以及附條件不起訴制度的受限,檢察建議的運用還將繼續扮演重要的角色。而且,考慮到智能合約及合規機制建設的初始化狀態,完全引入域外模式,恐將引發改革成本和現實需求的沖突。因此,檢察建議仍可視為司法機關開展引導工作的主要途徑。當然,為彌補強制力缺失的短板,或可充分借鑒近年來案后回訪、合規互認等實踐成果(59)代表案例主要有“上海J公司、朱某某假冒注冊商標案”“張家港S公司、睢某某銷售假冒注冊商標的商品案”與“深圳X公司走私普通貨物案”,詳情參見最高人民檢察院于2021年12月8日發布的《企業合規典型案例(第二批)》。,通過司法機關與行業協會、行政管理部門的協調配合,增強檢察建議的強制力和實效性,在現有的法律渠道內實現對智能合約應用及規制的引導。

(二)企業信息披露義務的強化

合規機制的設置、運行與評估,均難以脫離對企業內部活動的關注,相較于外部主體,企業法人在資源占有、信息搜集等方面都占據著優勢地位,要求其承擔一定的信息披露義務并無不當。同時,考慮到智能合約技術性、封閉性等特征的影響,在合規機制的建設與適用中,企業信息披露義務的強調更有著不容替代的價值。

然而,信息、資源占有的優勢并不必然等同于訴訟活動的有利地位,特別是在程序愈加煩瑣、要求愈發嚴苛的刑事司法活動中,這一問題將尤為凸顯。因此,企業信息披露義務的履行,還應根據特定階段、工作的需求進行差異化配置。

1.初始階段的舉證責任

智能合約的存在,雖可為企業減免刑事責任提供必要的窗口,但鑒于“亞盾幣” “金塊鏈智能合約證券”等虛假情形的存在,智能合約真實性認知的負擔已顯繁重,如若再進一步確認其免責屬性,必然對司法活動的效率性及秩序的穩定性造成新的沖擊。因此,在企業法人意圖憑借智能合約主張責任的減輕、免除時,應要求其圍繞智能合約的存在承擔初步的證明責任。通過相關材料的提交,司法機關可對智能合約的真實性、合規規范與合規機構等制度的建設形成大致的印象,能夠初步確認智能合約及其合規機制具備符合法律要求的外觀要件。唯有滿足此類要求時,方可正式啟動對合規機制的考察與評估程序,迎合司法活動規范性、效率化的要求。

2.考察階段的協助義務

鑒于合規機制運行效果的重要性,考察階段的工作難免呈現出復雜性和專業性,企業提交的材料也將更為全面且深入。考慮到工作的需要及企業知識、經驗的缺陷,由司法機關、第三方組織取代企業成為這一階段的主導者,既符合考察工作的要求,也順應了企業合規改革的發展趨勢。然而,這一轉變并非對企業信息披露義務的豁免,作為智能合約及合規機制的建設者、所有者,企業仍需根據考察機構的指導,承擔必要的材料收集和提交工作。但相較于初始階段的主動舉證,在考察階段中,企業信息披露義務的履行趨向于“被動協助”的特征。

3.數字技術優勢的充分發揮

區塊鏈、人工智能等技術的應用,確實增添了合規機制考察的困難與負擔。然則,此類技術也可為合規機制的認知、評估提供必要的助力。較之于牽涉部門眾多、對象繁雜的合規文化、合規培訓等內容,以代碼、算法為基石的智能合約無疑擁有較高程度的可讀性和可視化優勢,并可充分印證經營活動的規范性與安全性。而且,“去中心化”“大數據分析”等特征的作用,信息獲得的充分化、便利化,以及考察成本的合理控制均可得到較大程度的保障。(60)參見李曉龍:《數字化時代的網絡金融刑事合規》,載《南京大學學報》2021年第5期;陳吉棟:《算法化“主體”:組織抑或契約?》,載《東方法學》2021年第5期。此類優勢,在“RegTech”應用的經驗中已得到了印證。(61)基于RegTech技術的自動化、大數據分析等優勢,合規建設中的成本投入得到了極大的壓縮,信息技術的引入成為企業合規改革的重要推力。See James A.Fanto,The Professionalization of Compliance:Its Progress,Impediments,and Outcomes,35 Notre Dame J.L.Ethics & Pub.Pol'y 183,226-27 (2021).基于此,在合規機制的考察中,企業除材料的收集與提交工作外,還可通過向司法機關、第三方組織開放企業區塊鏈或是提供大數據技術服務等途徑,為后者工作的開展提供便利。并且,通過數字技術對合規機制考察工作的優化,亦可切實推動“數字合規”目標的實現。

(三)第三方監督評估機制效用的優化

第三方監督評估機制的設置與運行,始終圍繞其專業性優勢的發揮而展開。結合最高人民檢察院等九個部門聯合發布的《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見(試行)》分析,有別于傳統的訴訟參與主體,由審計、會計、稅務、法律等專業人員組成的第三方組織,由于其人員組成、產生的隨機性和多元化,無論是整體結構或個體成員,與案件均無利害關系,且也不具備對特定問題的最終處置權,僅具有提出參考性意見、協助司法機關決策的輔助地位。(62)可參見《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見(試行)》第1、14、15條的規定。然則,受制于企業犯罪因素的復雜化、影響的社會性及治理的綜合性需求,司法機關不免面臨著繁重的工作負擔與知識、經驗的缺漏。為有效推進企業合規改革,促進企業治理目標的實現,第三方組織的重要性日趨提升,甚至在司法實踐中演化為司法機關決策的主要依據。(63)具體案例如張家港S公司、睢某某銷售假冒注冊商標的商品案,參見最高人民檢察院發布的《企業合規典型案例(第二批)》。也可參見譚世貴、陸怡坤:《刑事激勵視角下的企業合規問題研究》,載《海南大學學報》2022年第2期。僅由此看,專業性的保障,已成為企業合規改革及第三方組織效用發揮的重要支撐。在專業性、技術性愈加突出的智能合約案件中,這一趨勢將更為明顯。

企業信息披露義務的強調,雖在一定程度上減少了第三方組織專業性發揮的阻礙。但是,考慮到第三方組織的設置,除專業知識的提供外,還需借助專業監督職責的履行,保證合規機制考察、評估及合規改革的規范化與正當化。僅依靠外部力量的推動,前述目標的實現未免存有缺漏,也難以抵御錯誤信息的干擾和誤導。因此,加強第三方組織內部的專業性建設,將智能合約技術領域的專業人員增添為組織成員,應當是此類組織功能發揮的必然要求。

同時,隨著企業合規改革社會效果的強化,第三方組織的專業性優勢還將得到進一步凸顯。馬丁·夏皮羅將司法的職能區分為“社會控制”“糾紛解決”和“立法”,其中,案件辦理被視為規范創制和秩序維護的前提條件。(64)參見[美]馬丁·夏皮羅:《法院:比較法上和政治學上的分析》,張生、李彤譯,中國政法大學出版社2005年版,第1-89頁。結合中國企業合規改革的實踐分析,諸如“山東沂南縣Y公司、姚某明等人串通投標案”“上海J公司、朱某某假冒注冊商標案”的辦理過程中,檢察機關已將“社會治理”“源頭治理”作為合規改革的重心,并提出了“辦好一案,治理一片”的工作目標(65)案例詳情參見最高人民檢察院發布的《企業合規典型案例(第二批)》。,印證了糾紛解決工作的地位以及“社會控制”需求的存在。在這一過程中,考慮到人員配置、組織結構的專業性、社會性和綜合性,第三方組織也不應完全置身事外。換言之,專業人員的增補,僅是第三方組織效用實現的基礎要求,通過案件辦理、社會治理及企業治理工作的積極參與,為刑事司法和行業治理的銜接、協調提供必要的知識參考與專業支持,才是切實發揮第三方組織專業性優勢的應然選擇。

具體來看,通過對個案辦理的參與,第三方組織可在總結智能合約違法情形的特征、合規機制考察的要點及司法機關辦案規律的基礎上,針對合規機制、防治措施的設置形成專業參考意見,并通過向行業協會或行政管理部門提交來推進行業規范的形成。而且,第三方組織還可根據合規案件辦理對智能合約應用、經營活動產生的效果,依托聯席會議、社會調查報告等機制,為司法決策工作的開展及各類機制的完善提出反饋與建議,疏通司法機關與社會公眾、司法裁判與社會需求、法律效果和社會效果的關系,進而塑造回應型司法的理想形態。

余 論

人工智能技術發展的浪潮,促使思維與意志的核心地位逐漸為代碼、算法所侵蝕,在特定領域中,機械理性和技術推演實現了對人類參與的“排斥”。僅由此看,社會的“數字化”已成為無法逆轉的趨勢。作為社會經濟活動的參與者和秩序的維護者,企業也難以回避對這一現實狀況的回應。智能合約的建設、應用雖可在一定程度上規范企業經營活動,甚至為企業構筑起抵御責任追究的屏障。然而,技術發展的階段性與局限性困境,依舊凸顯了企業管理義務存在的必要性。唯有通過合規機制的建構,實現對智能合約運行空間的維護和凈化,方可達至發揮技術優勢與風險防范兼顧的理想狀態。圍繞智能合約合規機制的探討,究其本質,仍可視為人工智能規范性、合法性探索的剪影。對技術的認知固然重要,但也不能忽略技術可能具有的社會效益。(66)See Alexandra Andhov,Corporations on Blockchain:Opportunities & Challenges,53 Cornell Int'l L.J.1,39-40(2020).在針對智能合約建構合規機制開展研究的同時,技術的運用亦將反向推動合規機制理念、制度的革新與發展,進而依托“治理數字”與 “依靠數字治理”格局的塑造,推動數字正義理念及數字治理目標的實現。