基于空間距離指數的青藏高原生態敏感性綜合評價及時空演變分析

趙正嫄, 張云龍,李 婷,呂一河,王 聰,伍 星,*

1 中國科學院生態環境研究中心 城市與區域生態國家重點實驗室,北京 100085 2 中國科學院大學,北京 100049

近年來,隨著人地矛盾的不斷加劇,生態系統退化、生態環境惡化和資源過度利用等區域生態問題日漸突出[1—2]。人類活動對生態環境已經產生了強烈干擾,嚴重影響區域生態安全和社會可持續發展[3]。近幾十年來,國內外學者對生態敏感性開展大量研究,特別是生態敏感性評價的實踐應用型研究。依據區域生態環境問題制定針對性生態保護措施有助于緩解生態環境惡化的趨勢。因此,有必要開展區域生態敏感性評價,識別區域生態環境問題的時空分布格局,指出需要開展生態環境保護恢復的重點區域,遏制生態環境惡化趨勢,為區域生態保護和空間規劃提供理論依據和重要抓手[4]。

生態敏感性是指區域內生態系統受人為活動干擾或自然環境變化時,生態系統產生問題的難易程度和可能性大小[2]。通過對國內外文獻的梳理發現,生態敏感性評價的研究區域廣泛,研究尺度多樣,研究方法傳統[5]。其中,研究區域包含流域[6—7]、城市[8—9]、濕地[10]、自然保護區[11]等。研究尺度從國家[2]、地理區域[12]、省域[13—14]延伸至市縣域范圍[1, 15—16]。研究方法主要采用主成分分析法[17]、層次分析法[18]、專家打分法[19]、最大值法[13,20]等傳統權重確定方法。目前,生態敏感性研究由單一敏感性問題研究,向多角度綜合敏感性的研究方向發展,如Yu等[8]從生物多樣性敏感性和水資源敏感性、地質災害敏感性、土壤侵蝕敏感性四方面,綜合評價西雙版納景洪市生態系統敏感性,何蘇玲等[5]從土壤侵蝕和酸雨侵蝕兩方面,評價了贛州市龍南縣生態敏感性。劉海龍等[6]從景觀風險敏感性、水土流失敏感性和生物多樣性敏感性三方面,評價了汾河流域生態敏感性。盡管生態敏感性相關研究發展迅速,但仍存在一定局限性。首先,在評價指標的選擇上,尚未形成統一的標準,指標的選擇存在較大的主觀性和隨意性[21]。其次,在研究方法的選擇上,以層次分析法和專家打分法為代表的主觀賦權法客觀性較差,而以最大值法和主成分分析法為代表的客觀賦權法易造成某一單因子主導結果的現象,其余因子對結果的影響較小,無法體現生態敏感性評價的綜合性[5]。

青藏高原被稱為“世界第三極”,過去幾十年的監測表明,青藏高原是全球氣候變暖最明顯和強烈的地區,其升溫幅度是全球地面平均上升溫度的兩倍[22—23]。這不僅會導致凍土融化、冰川退縮及各類自然災害頻發,更關系到下游數十億人民生計安全[24]。然而目前針對青藏高原開展生態敏感性評價的研究仍相對欠缺,以單一敏感性問題評價為主。因此,本文以青藏高原為研究區域,選取2000—2018年長時間序列,選取土地荒漠化、水土流失、滑坡災害和凍融侵蝕四個因子進行單因子敏感性評價,在此基礎上通過空間距離指數法對青藏高原生態敏感性進行綜合評價,并對生態敏感性評價結果進行空間自相關分析和時空變化模式分析。以空間化的方式揭示2000—2018年青藏高原生態敏感性的時空分布及變化規律,為青藏高原后續生態保護政策的制定提供理論依據。

1 研究區域與數據來源

1.1 研究區概況

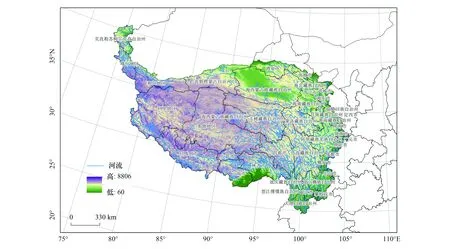

青藏高原位于73°E—106°E和24°N—41°N之間,橫跨西藏、新疆、青海、甘肅、四川和云南六省(自治區)(圖1),面積約為250萬km2,約占我國陸地面積的四分之一,因其平均海拔在4000m以上,被稱為“世界屋脊”[25]。青藏高原具有海拔高、氣溫低、降水少、整體抗干擾能力較弱的特點,易受土壤荒漠化、地震滑坡和凍融侵蝕等自然災害的影響,且受到破壞后難以恢復。其具有除極地地區外最多數量的冰川,這些冰川是長江、黃河、怒江和瀾滄江等亞洲重要河流的源頭,為下游數十億人口提供淡水和食物[26]。近年來,人類活動和氣候變化對青藏高原的影響日益加劇,嚴重影響了當地生態系統的穩定性。因此,亟需對青藏高原開展生態敏感性評價,識別其生態敏感性時空分布特征。

圖1 研究區范圍及高程Fig.1 Study area and elevation

1.2 數據來源與處理

本研究采用的數據包括高程數據、坡度數據、坡向數據、氣象數據、歸一化植被指數(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)數據、土地利用數據、土壤可蝕性因子數據、坡度坡長因子數據、道路數據和河流數據。其中,高程、坡度和坡向數據來自地理空間數據云(http://www.gscloud.cn/),空間分辨率為90m,2000—2018年氣象數據來自中國氣象數據網(http://data.cma.cn/),2000—2018年歸一化植被指數數據和土地利用數據來自資源環境科學與數據中心(https://www.resdc.cn/),空間分辨率為1000m,土壤可蝕性因子和坡度坡長因子數據來自國家地球系統科學數據中心(http://www.geodata.cn/),空間分辨率為1000m,道路數據來自OpenStreetMap(http://www.openstreetmap.org/),河流數據來自HydroSHEDS數據集(https://hydrosheds.org/)。以上數據經過拼接、配準、裁剪、投影變換和重采樣等預處理,統一轉換成柵格數據,所有數據均采用WGS1984地理坐標系和Albers投影坐標系,空間分辨率統一為1000m×1000m。

2 研究方法

2.1 綜合生態敏感性模型的構建

2.1.1土地荒漠化敏感性指數

土地荒漠化是在自然和人為因素的相互影響下,干旱區、半干旱區與亞濕潤干旱區土地逐漸退化的現象[27]。青藏高原地區受海拔、氣溫、降水等自然條件限制,植被覆蓋度較低,易產生土地荒漠化現象。本研究參照已有研究[28],利用植被覆蓋度表示土地荒漠化程度。利用NDVI數據近似估計植被覆蓋度,計算土地荒漠化指數(Land desertification sensitivity index, LDSI),具體公式如下:

(1)

式中,VFC表示植被覆蓋度,NDVI為所求像元歸一化植被指數,NDVImax和NDVImin表示研究區歸一化植被指數的最大值和最最小值。

2.1.2水土流失敏感性指數

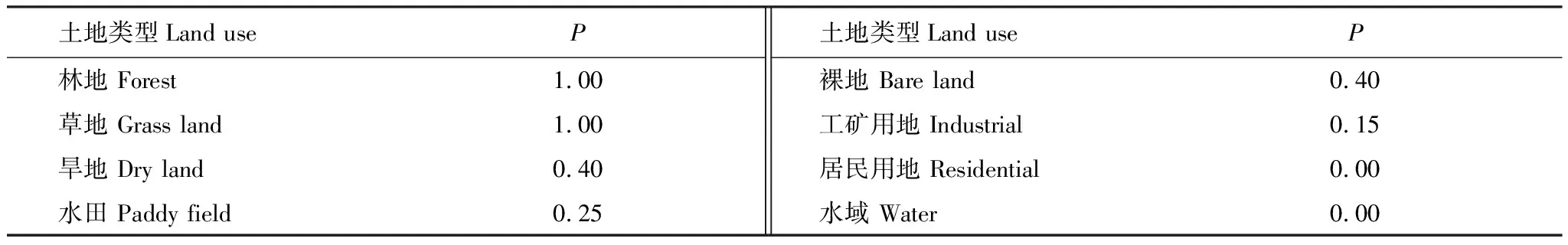

本文采用Wischmeier等提出的通用土壤流失方程(Universal Soil Loss Equation, USLE)評估區域水土流失敏感性,綜合考慮研究區域地形、植被、土壤、降水和土地利用五大因子[29,30]。降水侵蝕力因子(R)采用Wischmeier等提出的各月平均降水量和年降水量R值的經驗公式計算[30]。地表覆蓋因子(C)采用蔡崇法等的植被覆蓋度與C函數關系估算[31]。人工措施因子(P)綜合已有研究[29—30, 32—33],結合研究區土地利用類型確定(表1)。土壤可蝕性因子(K)和坡度坡長因子(LS)數據采用地球系統科學數據共享平臺已處理生成的數據圖層,計算水土流失敏感性指數(Soil erosion sensitivity index, SESI),具體公式如下:

SESI=R×K×LS×C×P

(2)

式中,SESI為水土流失敏感性指數;R為降水侵蝕力因子;K為土壤可蝕性因子;LS為坡度坡長因子;C為地表覆蓋因子;P為人工措施因子。

表1 研究區不同土地利用類型P值

2.1.3滑坡災害敏感性指數

青藏高原地處喜馬拉雅地震帶,高大山脈區地勢險峻,極易發生滑坡災害。本文參照已有研究結果[34—36],基于坡度、高程、距道路距離、距河流距離、土地利用類型和年均降水量六個因子,利用層次分析法計算滑坡災害敏感性指數(Landslide sensitivity index, LSI),其權重參考文獻依次設置為0.0559、0.2203、0.3764、0.1496、0.0484、0.1494。

2.1.4凍融侵蝕敏感性指數

凍融侵蝕是高寒地區由于溫度的變化,導致土體或巖石中水分發生相變,體積發生變化,以及由于土壤或巖石不同礦物的差異脹縮,造成了土體或巖石的機械破壞,被破壞的土體或巖塊在重力等作用下被搬運的整個過程[37]。青藏高原及其附近高山區是我國凍融侵蝕最強烈和最集中的地區。本文參照已有研究結果[38],基于氣溫年較差、年均降水量、坡度、坡向和植被蓋度五個因子,利用加權平均法計算凍融侵蝕敏感性指數(Freeze-thaw erosion sensitivity index, FESI),其權重參考文獻依次設置為0.1、0.2、0.4、0.1、0.2。

2.1.5綜合生態敏感性指數

生態敏感性單一評價指標只能反映各因素對區域的影響,因此,需要選擇合理的方法將各指標進行綜合。本文利用空間距離指數法,計算某一點到敏感性最高點之間的距離,構建綜合生態敏感性指數(Comprehensive ecological sensitivity index, CESI)。綜合生態敏感性指數越小,表示生態敏感性越高,生態環境越惡劣[6,21]。依據單指標生態敏感性評價結果,歸一化土地荒漠化敏感性指數、歸一化水土流失敏感性指數、歸一化滑坡災害敏感性指數和歸一化凍融侵蝕指數最大值作為空間中敏感性最高點。計算空間中其他點到敏感性最高點的距離來構建綜合生態敏感性指數,將土地荒漠化、水土流失、滑坡災害和凍融侵蝕四個評價因子進行疊加分析,具體公式如下:

(3)

式中,LDSI表示土地荒漠化敏感性指數;SESI表示水土流失敏感性指數;LSI表示滑坡災害敏感性指數;FESI表示凍融侵蝕敏感性指數;LDSImax、SESImax、LSImax、FESImax分別表示土地荒漠化敏感性指數、水土流失敏感性指數、滑坡災害敏感性指數、凍融侵蝕敏感性指數最大值。

2.2 空間自相關分析

(1)全局空間自相關。全局Moran′sI指數是反映區域空間組成要素的相似情況,本研究通過GeoDa軟件分析各網格綜合生態敏感性的空間關聯性。Moran′sI指數取值范圍為[-1,1],正值代表空間要素間聚集分布,負值代表空間要素間離散分布,0代表空間要素間不相關、隨機分布,具體公式如下[39]:

(4)

(2)局部空間自相關。全局Moran′sI指數僅能反映區域整體的自相關統計量,無法反映子區域及其鄰域之間的空間自相關性。因此,本研究采用局部Moran′sI指數分析子區域及其鄰域之間關聯情況,具體公式如下[39—40]:

(5)

2.3 生態敏感性變化模式分析

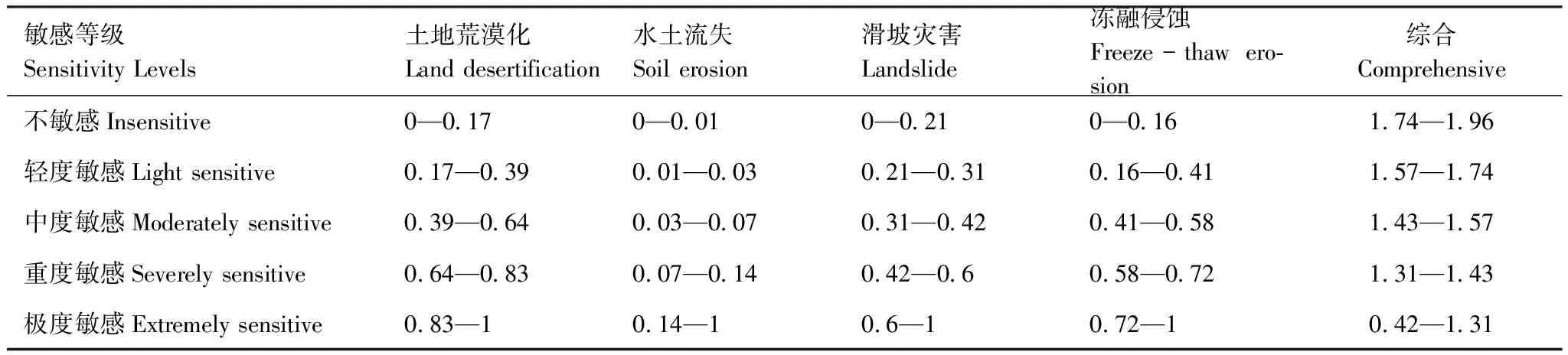

利用ArcGIS 10.2中Reclassify工具,采用自然斷點法(Natural Breaks),將土地荒漠化敏感性指數、水土流失敏感性指數、滑坡災害敏感性指數、凍融侵蝕敏感性指數和綜合敏感性指數分為不敏感、輕度敏感、中度敏感、重度敏感和極度敏感五級(表2)。同時,計算2000—2018年期間敏感性等級變化,等級下降記為“顯著退化”,等級上升記為“顯著改善”,等級無變化記為“無顯著變化”。將綜合生態敏感性等級由極度敏感到不敏感分別賦值為1、2、3、4、5,利用Raster Calculator工具對不同時期生態敏感性分級結果進行疊加分析,具體公式如下:

Code=Code2000×100+Code2010×10+Code2018

(6)

式中,Code為生態敏感性變化模式編碼,Code2000、Code2010、Code2018分別為2000、2010、2018年綜合敏感性等級分級結果。

表2 青藏高原生態敏感性分級標準

3 結果與分析

3.1 單指標生態敏感性時空演變特征

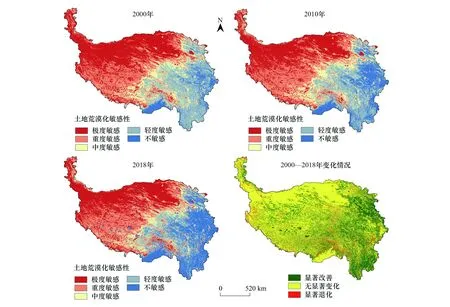

研究區域土地荒漠化評價結果表明,土地荒漠化敏感性總體表現為由西北向東南遞減,最大值出現在青藏高原西北部(圖2)。西北部地區海拔平均在4000m以上,降水稀少,氣候干旱,植被稀疏,為荒漠草甸草原景觀,且風蝕作用強烈,植被破壞后難以修復,容易發生土地荒漠化。而最小值出現在青藏高原東南部雅魯藏布江大拐彎處,該區域海拔較低,來自印度洋的暖濕氣流帶來大量降水,植被覆蓋率高,植被類型以森林為主。從時間變化上,2000年、2010年、2018年土地荒漠化敏感性指數平均值分別為0.621、0.590、0.568,呈現逐漸遞減趨勢,土地荒漠化程度明顯改善,尤其是云南、四川和甘肅地區,而唐古拉山脈區域土地荒漠化敏感性有所上升。

圖2 2000—2018年青藏高原土地荒漠化敏感性Fig.2 Land desertification sensitivity of Qinghai-Tibet Plateau from 2000 to 2018

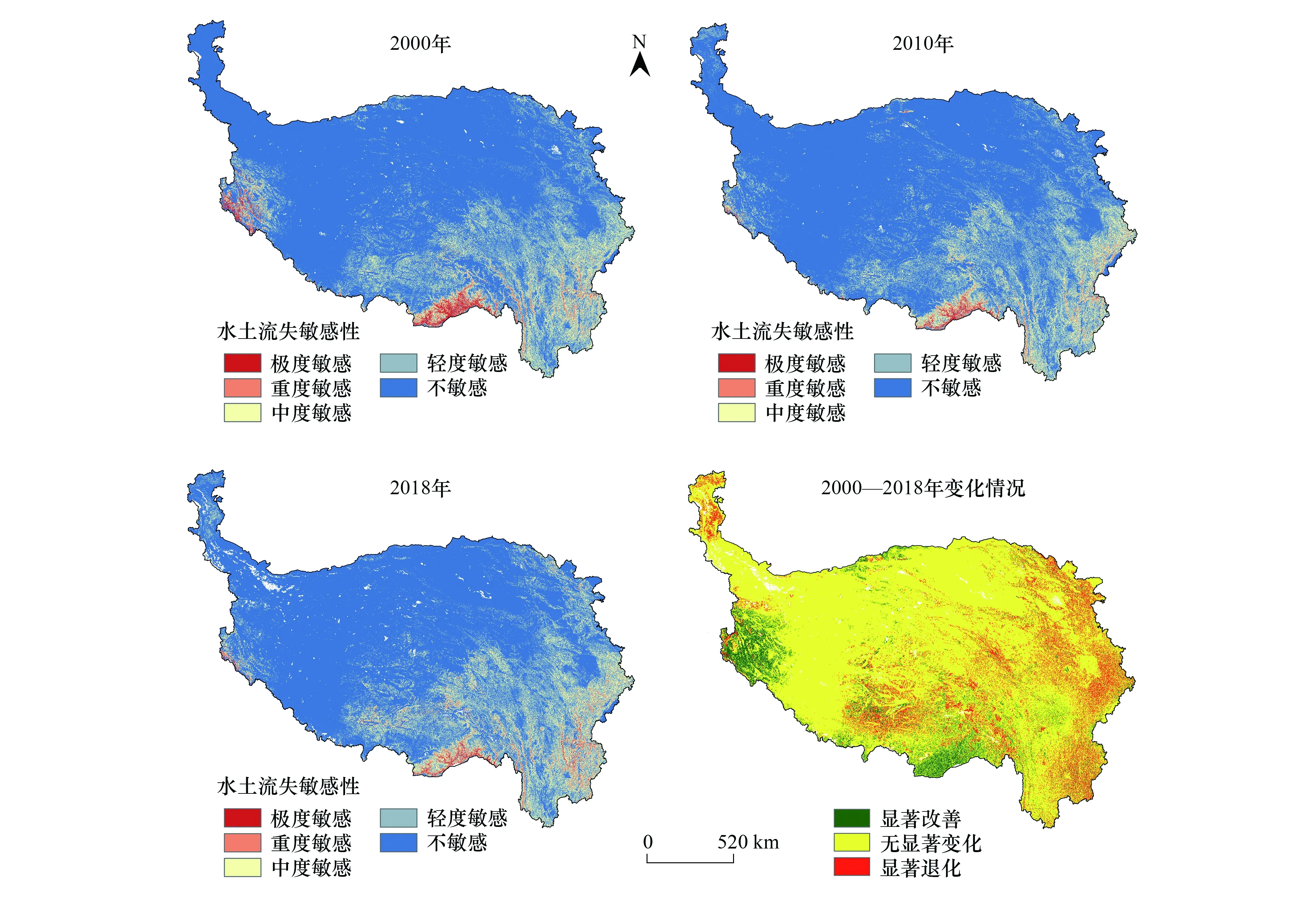

研究區域水土流失敏感性評價結果表明,青藏高原地區水土流失程度較低,重度和極度敏感區分布在雅魯藏布江大拐彎、阿里地區西部、四川省和云南省等地(圖3),這些區域地形起伏度大,溝壑縱橫,降水較多。其中水土流失敏感性最大值出現在雅魯藏布江大拐彎,該區域也是青藏高原降水量的最大值點,年平均降水量超過1000mm,地勢陡峭,起伏度大。因此,在長期的降水侵蝕作用下,水土流失情況也最嚴重。從時間變化來看,2000年、2010年、2018年水土流失敏感性指數平均值分別為0.011、0.008、0.011,水土流失敏感性先下降再上升,雅魯藏布江大拐彎和阿里地區西部等重度和極度敏感區敏感性降低,而甘肅、四川和云南等地區水土流失敏感性有所增強。

圖3 2000—2018年青藏高原水土流失敏感性Fig.3 Soil erosion sensitivity of Qinghai-Tibet Plateau from 2000 to 2018

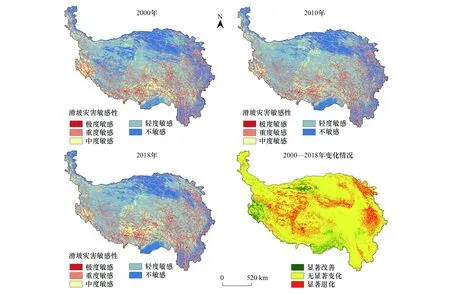

青藏高原的快速隆起使其地質地貌發生了劇烈改變,導致該地區構造活動強烈、地質災害頻發[36,41]。研究區域滑坡災害敏感性評價結果表明,極度和重度敏感區主要集中在青藏高原東南部的道路和河流沿線(圖4)。該區域是青藏高原的人口密集區,海拔較低,降水豐富,植被覆蓋率高。地震滑坡和人類活動增加了地質災害強度,嚴重威脅了區域發展和人民安全[42]。而不敏感區主要集中在青藏高原北部,該區域降水稀少,地勢相對平緩,人類活動強度低,道路和河流密度低,因此具有較低的滑坡災害敏感性。從時間變化上,2000、2010、2018年滑坡災害敏感性指數平均值分別為0.304、0.305、0.310,滑坡災害敏感性逐漸上升趨勢。

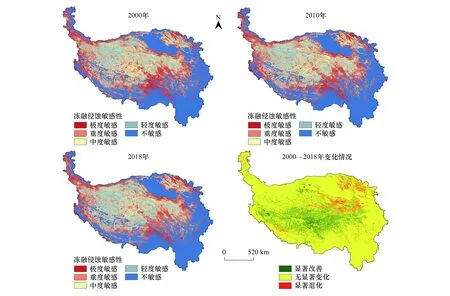

研究區域凍融侵蝕敏感性評價結果表明,青藏高原凍融侵蝕極度和重度敏感區主要沿喀喇昆侖山、祁連山和橫斷山等山脈分布(圖5)。該區域海拔較高和氣溫年較差大,凍融交替頻繁,使得該區域土壤抗侵蝕能力降低。植被覆蓋率低,沒有良好的植被進行保護,土壤白天迅速升溫融化,夜晚降溫凍結,增加了發生凍融侵蝕的可能性。而青藏高原東南部和柴達木盆地區域凍融侵蝕敏感性較低和屬于不敏感區,該區域海拔較低,年平均氣溫基本高于0℃,發生凍融侵蝕頻率較低。從時間變化上,2000、2010、2018年凍融侵蝕敏感性指數平均值分別為0.327、0.327、0.318,呈現逐漸降低趨勢。西藏大部分地區凍融侵蝕敏感性均有明顯下降,而青海部分地區敏感性有所上升。

3.2 綜合生態敏感性時空演變特征

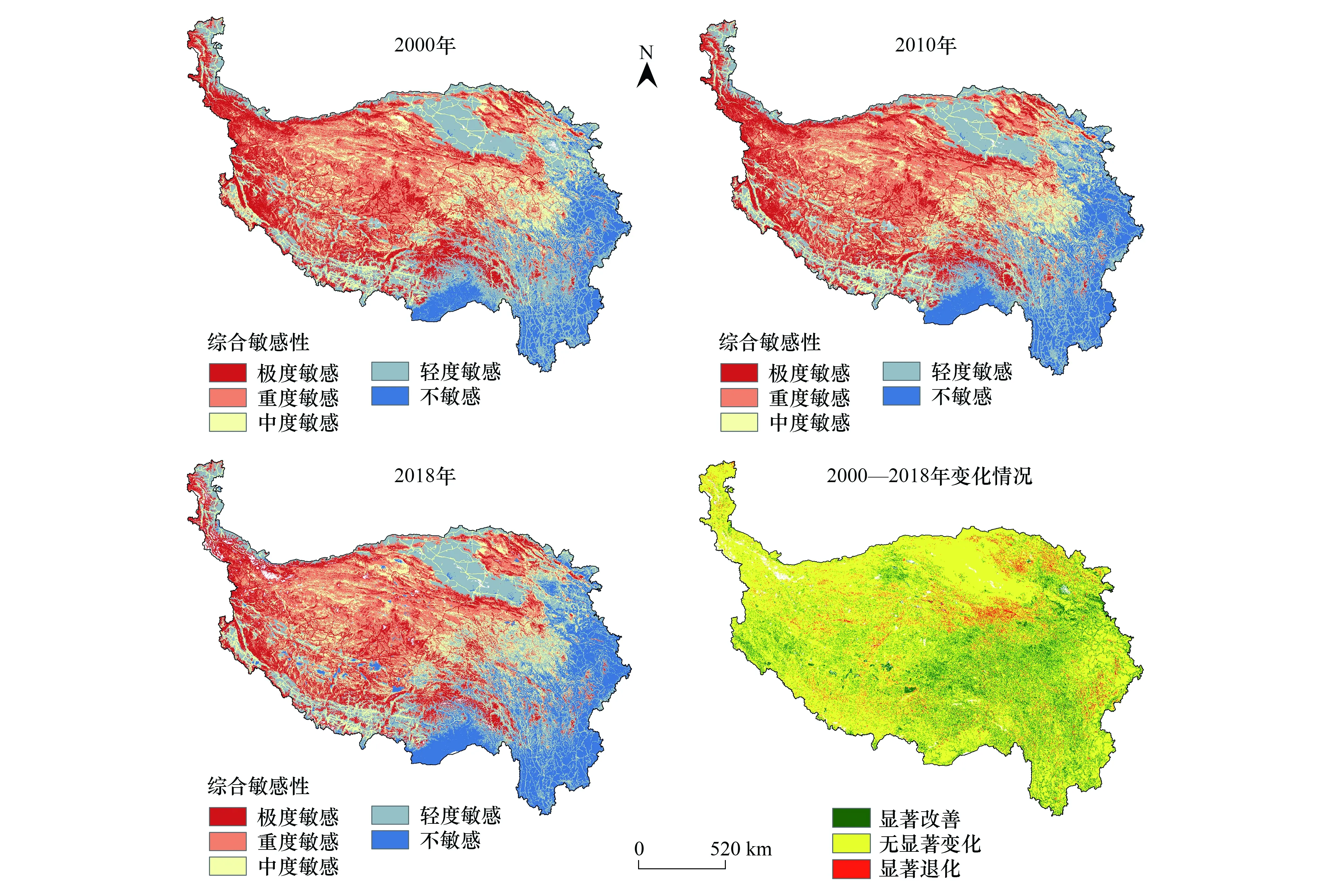

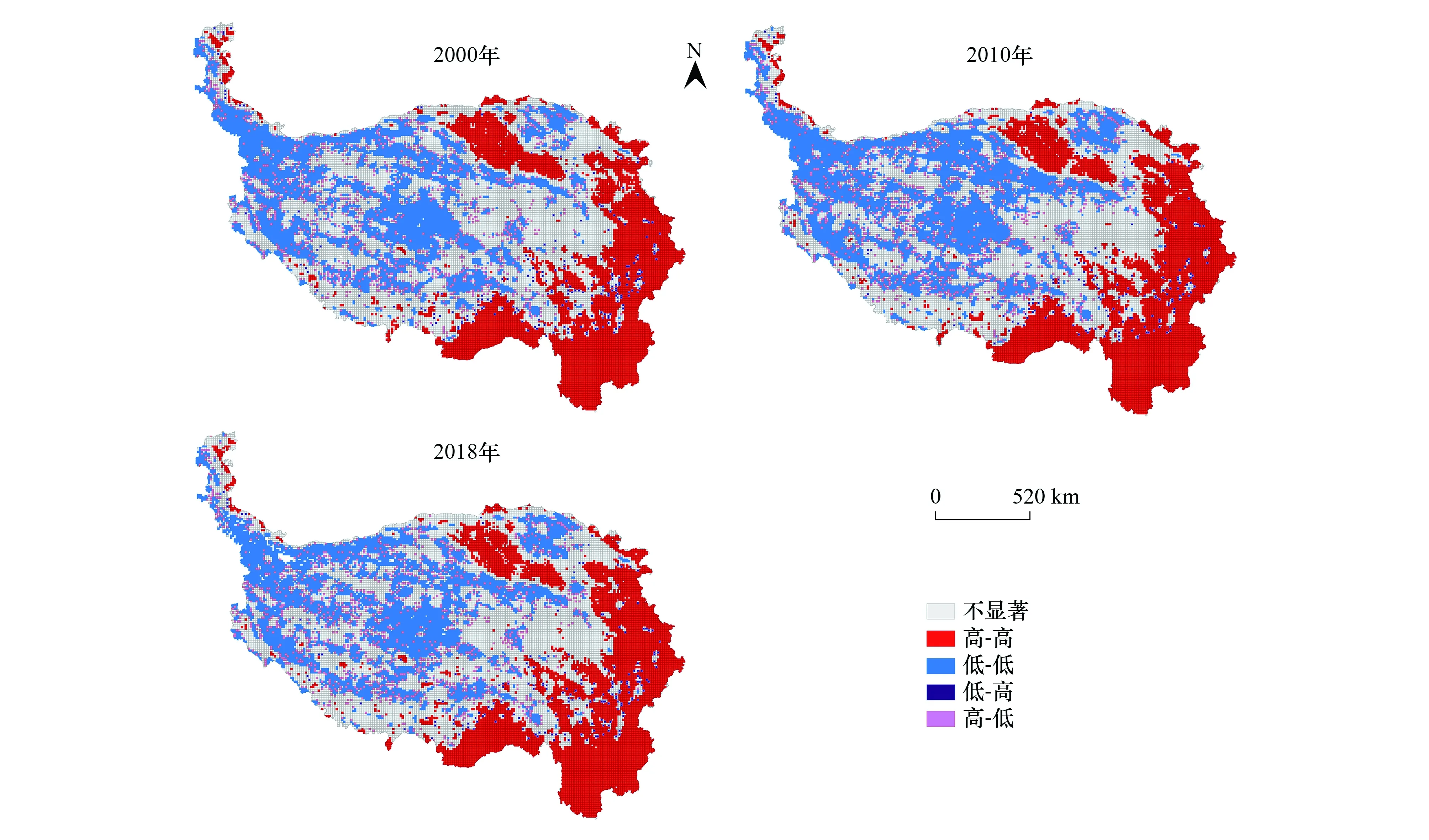

從空間分布來看,青藏高原地區綜合生態敏感性在空間上表現為由西北向東南遞減,高大山脈區敏感性較高,極度敏感區主要沿喀喇昆侖山脈、喜馬拉雅山脈、昆侖山脈、唐古拉山脈和巴顏喀拉山脈分布(圖6,表3)。不敏感區集中在四川省、云南省和雅魯藏布江大拐彎地區。從時間變化來看,2000、2010、2018年綜合生態敏感性指數平均值分別為1.49、1.50、1.51,綜合生態敏感性指數逐漸增加,生態敏感性不斷降低,生態環境整體呈現良好發展態勢。極度敏感區面積不斷減小,由2000年的52.05×104km2(18.83%)和2010年的50.07×104km2(18.10%),縮減至2018年的47.00×104km2(17.15%)。不敏感區面積持續增加,由2000年的30.66×104km2(11.09%)和2010年37.31×104km2(13.48%),增加至2018年的45.38×104km2(16.56%)。青藏高原大部分區域生態敏感性均有所下降,僅青海南部少部分地區敏感性上升。

圖4 2000—2018年青藏高原滑坡災害敏感性Fig.4 Landslide sensitivity of Qinghai-Tibet Plateau from 2000 to 2018

圖5 2000—2018年青藏高原凍融侵蝕敏感性Fig.5 Freeze-thaw erosion sensitivity of Qinghai-Tibet Plateau from 2000 to 2018

圖6 2000—2018年青藏高原綜合敏感性Fig.6 Comprehensive ecological sensitivity of Qinghai-Tibet Plateau from 2000 to 2018

表3 2000—2018年青藏高原綜合敏感性分區面積及占比

3.3 空間自相關分析

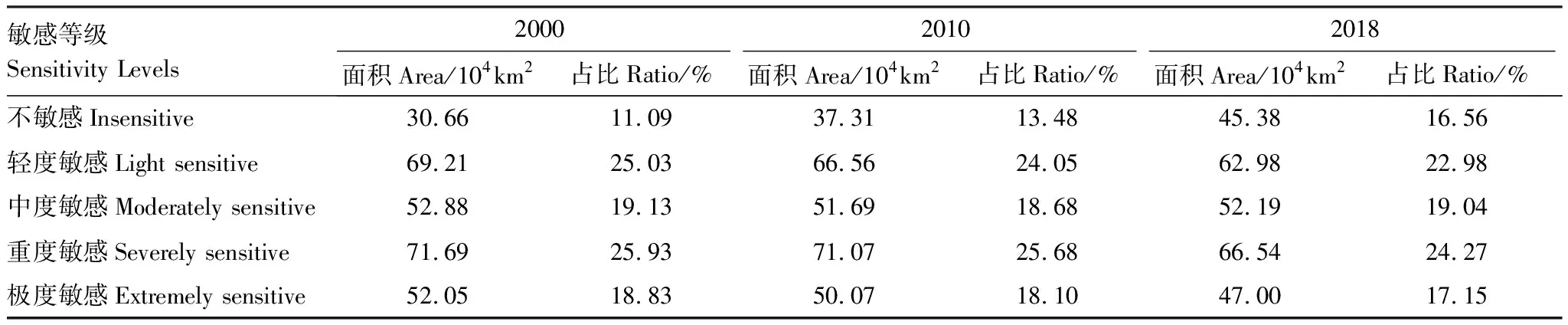

運用ArcGIS 10.2的Fishnet工具,按照10km的采樣間隔提取青藏高原綜合生態敏感性指數值。利用GeoDa軟件計算可得,青藏高原地區2000—2018年的全局Moran′sI指數分別為0.652、0.666、0.642,均大于0,表明青藏高原生態敏感性在空間上呈現較強的正相關的關系。進一步檢驗Moran′sI指數的顯著性,2000—2018年P值均為0.001,Z得分均大于2.58,通過99.9%的置信度檢驗,表明研究區域生態敏感性空間自相關是極顯著的[6]。2000—2018年的空間自相關性波動下降,在2010年空間自相關性最強(表4)。

表4 2000—2018年青藏高原生態敏感性全局Moran′s I指數統計表

為了進一步分析2000—2018年青藏高原生態敏感性的空間關聯性,利用GeoDa軟件生成局部空間自相關的LISA(Local Indicators of Spatial Association)聚類圖(圖7),按性質劃分為高-高聚集(H-H),低-高聚集(L-H),低-低聚集(L-L),高-低聚集(H-L),不顯著(No significance)五類。高-高聚集表示高值聚集,主要為輕度敏感區和不敏感區。低-低聚集表示低值聚集,主要為極度和重度敏感區。這兩個類別的空間要素存在較強的空間正相關。低-高聚集表示該區域生態敏感性較高,但周邊區域較低。高-低聚集表示該區域生態敏感性較低,但周邊區域較高。這兩個類別的空間要素存在較強的空間負相關[40,43]。

圖7 2000—2018年青藏高原生態敏感性空間相關局域(LISA)聚類圖Fig.7 The local indicators of spatial association (LISA) aggregation of ecological sensitivity on the Qinghai-Tibet Plateau from 2000 to 2018

由圖7可得,生態敏感性低-低聚集主要分布在青藏高原西北部地區,沿高大山脈分布,網格數量由2000年的7277增至2018年7357,整體呈現波動上升的趨勢,空間結構趨向聚集。生態敏感性高-高聚集主要分布在柴達木盆地、雅魯藏布江大拐彎、甘肅、四川和云南省等地。網格數量由2000年的6983降至2018年6838,整體呈現波動下降的趨勢,空間結構趨向離散化。青藏高原的敏感性評價表明,2000—2018年綜合生態敏感性逐漸降低,青藏高原地區的生態環境逐漸改善,但重度和極度敏感區空間分布更加聚集,輕度敏感區和不敏感區空間分布更加離散,表明青藏高原地區生態環境蘊藏風險。

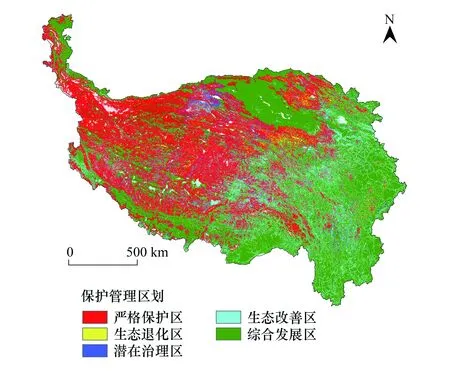

圖8 基于生態敏感性變化模式的青藏高原保護管理區劃Fig.8 Conservation regionalization of Qinghai-Tibet Plateau based on ecological sensitivity change pattern analysis

3.4 生態敏感性變化模式分析

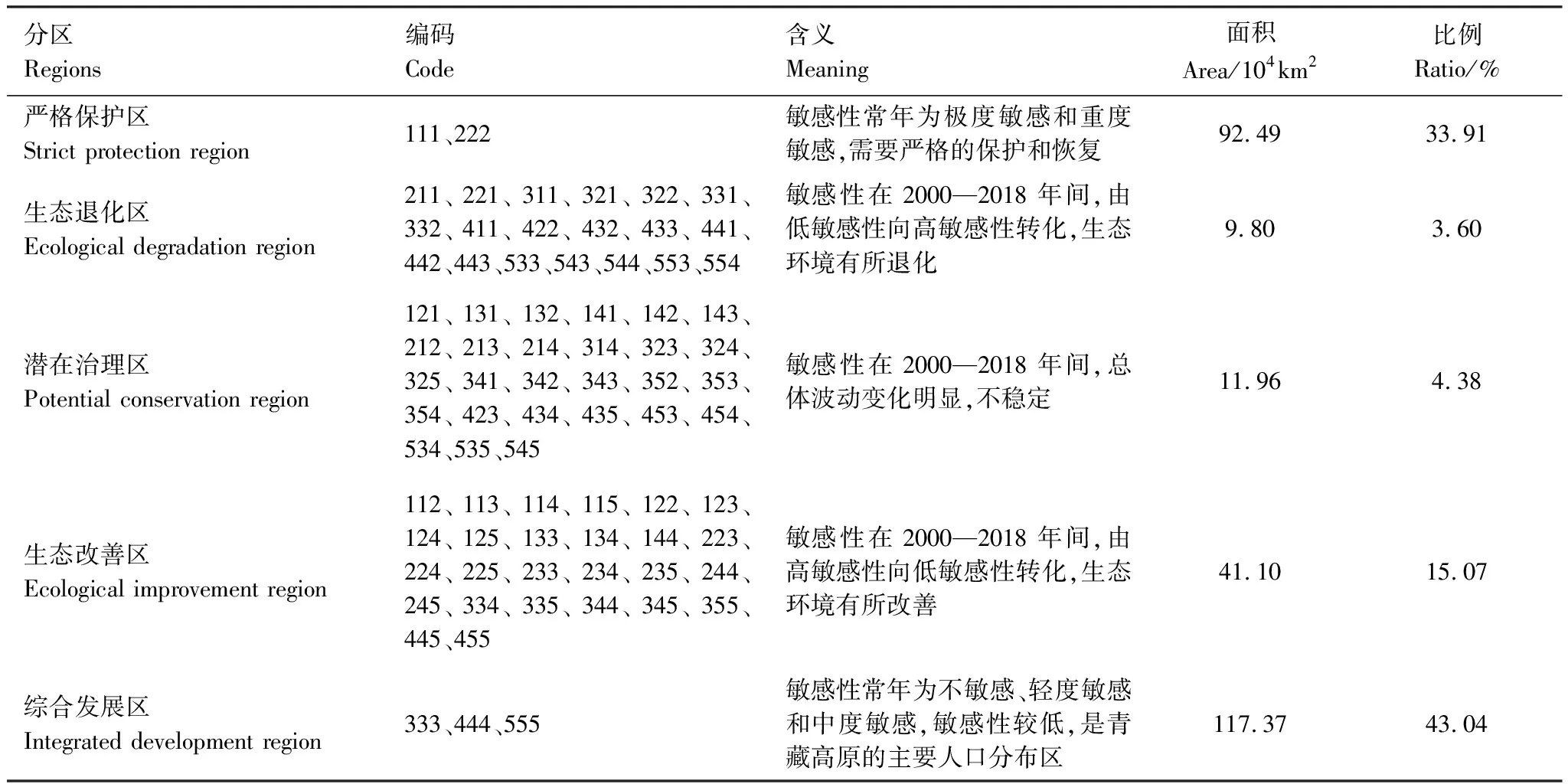

為深入探索青藏高原綜合生態敏感性變化模式,本文通過編碼法將2000—2018年綜合生態敏感性的變化模式進行編碼,從空間分布和敏感性數值變化兩方面確定生態敏感性動態變化情況[21]。按照變化模式的具體特征,將青藏高原分為了嚴格保護區、生態退化區、潛在治理區、生態改善區和綜合發展區五個區域(表5,圖8)。

嚴格保護區是指敏感性常年為重度和極度敏感的區域,主要分布在青藏高原西北部地區高大山脈地區。這些區域生態環境本底條件較差,海拔較高、氣候干旱、植被稀少、人類活動影響較小。多為自然保護地分布區域,如羌塘自然保護區和色林錯自然保護區、可可西里自然保護區等[44]。應繼續維持其生態保護的措施,在保證其生態系統不退化的前提下,針對性保護該區域分布的高原特色物種。

生態退化區是指在2000—2018年間,由低敏感性向高敏感性轉化,生態系統有所退化的區域,該區域面積較小,僅占3.60%,主要分布在玉樹州北部和四川省部分地區。這些區域在滑坡災害、水土流失等多個因子上都表現出了敏感性上升的趨勢,亟待重點關注和保護。在后續的研究中,可以采用更高分辨率,更長的時間序列針對該區域發生生態退化的具體原因開展探究[45]。

表5 青藏高原不同生態保護管理分區統計表

潛在治理區是指敏感性在2000—2018年間,總體波動變化明顯,穩定性較差的區域。主要分布在巴音郭勒州,在青藏高原東部地區也有零散分布。一方面,這些區域氣候變化明顯,可能導致生態敏感性發生波動。另一方面,這些區域為青藏高原人口分布密集區,人類活動的擴張和工程設施的建設可能是導致生態敏感性波動變化的原因之一[46]。針對這些區域應適當開展退耕還林、還草等生態工程,維持生態系統的穩定性。

生態改善區是指敏感性在2000—2018年間,由高敏感性向低敏感性轉化,生態環境有所改善的區域,占總面積的15.07%,主要集中在青藏高原東部地區。這些區域平均海拔相對較低,降水豐富,氣候適宜,植被覆蓋率高。由于生態環境保護工程的實施,這些區域的生態敏感性不斷降低,表明原有恢復治理措施取得了較好的成果。因此,可以繼續延用原有生態保護措施,保障生態環境可持續發展。

綜合發展區是指敏感性常年為不敏感、輕度敏感和中度敏感,敏感性較低,且始終保持穩定的區域,主要集中在青藏高原東部云南省、四川省、甘肅省及青海省的柴達木盆地。綜合發展區也是面積最大的區域,占總面積的43.04%。該區域生態環境本底條件較好,也是青藏高原的主要人口分布區。綜合發展區可以允許適當的人類活動,但需要在經濟發展和生態保護的矛盾中尋找平衡點,以保護促發展,以發展強保護。

4 分析與討論

Zhao等[47]研究表明,青藏高原是我國生態環境最敏感脆弱的區域之一。本文通過對青藏高原的綜合敏感性進行評估,確定其敏感性等級為重度敏感,在2000年、2010年、2018年,重度敏感區均為面積最大的區域,占比分別達到25.93%、25.68%、24.27%。青藏高原生態敏感性自西北向東南遞減,形成了高寒荒漠生態系統、高寒草原生態系統、高寒草甸生態系統、灌叢生態系統和森林生態系統的水平地帶性分布。青藏高原東南部地區,尤其是四川省和云南省,是低敏感性主要聚集區,本文將這些區域劃分為綜合發展區。盡管這些區域人口密集、人類活動頻繁,滑坡災害和水土流失敏感性指數較高,但是印度洋的暖濕氣流在此交匯,帶來了溫暖的氣候和充沛的降水量。從而促進了植被的生長。針對這些區域的管控,要遵守“統籌規劃,科學監測”的原則,可以允許適當的人類活動,但應以不破壞當地環境為前提。而青藏高原高敏感性聚集區出現在西北高大山脈區,本文將這些區域劃分為嚴格保護區,這些區域海拔較高,地勢起伏度大,深入內陸,年均降水量在100—300mm之間,干旱的環境和裸露的土地使生態環境極易受到自然災害的影響。針對這些區域的管控,要實行嚴格的管理保護措施,禁止開發建設活動。受自然本底條件限制,青藏高原西北地區難以達到東南地區的自然條件,但要盡可能減少外界對其生態環境的破壞,維持相對較好的自然條件。

2000—2018年青藏高原綜合生態敏感性不斷下降,敏感性指數平均值分別為1.49、1.50、1.51,綜合敏感性指數逐漸增加,生態環境整體呈現良好發展態勢,這與相應的生態工程恢復政策密不可分。2005年《青海三江源自然保護區生態保護和建設總體規劃》,2009年《西藏生態安全屏障保護與建設規劃(2008—2030年)》,2011年《青藏高原區域生態建設與環境保護規劃(2011—2030年)》等一系列生態保護工程規劃的制定和實施,大力推動了退耕還林、還草,推進了土地荒漠化、水土流失和地質災害的防治,強化了草地、濕地和林地生物多樣性的保護,極大促進了青藏高原生態環境好轉。但空間自相關分析結果表明,生態敏感性低-低聚集網格數量由2000年的7277增至2018年7357,整體呈現波動上升的趨勢,重度和極度敏感區空間結構趨向聚集,表明青藏高原西北部地區可能存在一定生態風險,對生態系統構成威脅。總體而言,青藏高原生態環境正逐步趨于好轉,但同時也蘊藏著風險與隱患。

本研究依據生態敏感性的動態變化特征,將青藏高原劃分嚴格保護區、生態退化區、潛在治理區、生態改善區和綜合發展區五個區域,并針對性提出了優化保護管理措施。生態退化區和潛在治理區亟需重點保護和關注,生態退化區在2000—2018年間敏感性持續上升,表明在外界環境和人類活動的影響下,該區域生態環境持續惡化。潛在治理區則是在2000—2018年間,敏感性波動較大,穩定性較差。然而,青藏高原橫跨西藏、青海、新疆、甘肅、四川和云南六省(自治區),各省區間存在管理標準不統一,管理效率低下等問題。因此,為加強青藏高原生態建設和環境保護,亟待實現青藏高原一體化管理,針對青藏高原生態環境現狀進行統籌評估,實行整體保護、系統修復和統一管理。

本文總體上反映了青藏高原近20年生態敏感性的時空變化特征,選取土地荒漠化、水土流失、滑坡災害和凍融侵蝕四個因子進行評價。但目前,很多因子的評價方法尚未統一,準確性有待進一步驗證;從研究尺度上看,青藏高原區域較大,選用低分辨率數據可以加快計算速率,但可能會產生精度誤差。在后續研究中,可以針對重點研究區域采用更高分辨率和更長的時間序列的遙感數據進一步深入探究。

5 結論

青藏高原是我國生態環境保護的熱點區域之一,在資源、環境和生態等方面具有重要的戰略地位。本研究在定量構建土地荒漠化敏感性、水土流失敏感性、滑坡災害敏感性和凍融侵蝕敏感性的基礎上,通過空間距離指數法對青藏高原生態敏感性進行綜合評價,對評價結果進行空間自相關分析并劃分保護管理區域,具體結論如下:

(1)從空間分布分析,青藏高原綜合生態敏感性空間異質性明顯,由西北向東南遞減,極度和重度敏感區主要集中在西北高大山脈區。從時間變化分析,2000、2010、2018年敏感性指數平均值分別為1.49、1.50、1.51,生態環境整體呈現良好發展態勢。

(2)青藏高原生態敏感性全局Moran′sI指數均大于0,存在顯著的空間正相關,低-低聚集網格數量波動上升,從2000年的7277增至2018年7357,重度和極度敏感區空間結構趨于聚集,表明青藏高原生態環境仍蘊藏風險。

(3)按照青藏高原生態敏感性變化模式特征劃分區域,其中,綜合發展區面積占43.04%,是分區中面積最大的區域,嚴格保護區次之,占33.91%。生態改善區面積(15.07%)大于生態退化區面積(3.60%),表明近年來青藏高原生態環境治理取得積極成效。