城市規模對非正規就業收入的影響研究

一、引 言

近年來,中國城市規模呈現不斷擴大的趨勢,對勞動力尤其是對第三產業勞動力需求與日俱增。有數據顯示,中國第三產業就業人數占比從2000年的27.5%增長到2018年的46.3%,第三產業就業人員數量年均增長3.4%。第三產業催生了靈活就業的多種形態,其中,非正規就業

本文采用Chen的非正規就業界定方法,將非正規就業劃分為非正規自雇和非正規受雇。非正規自雇包括雇主、自營勞動者、未付酬的家庭幫工和非正規生產者的合伙人;非正規受雇包括非正規雇員、臨時工、日工和產業外包工。

異軍突起。根據中國2000—2018年非正規就業人數測算數據顯示

,2001年城市非正規就業比重已經突破50%,2018年非正規就業人數更是達到2.64億人,占城市總就業人數的61%。

在規模城市出現的非正規就業高度集聚現象值得深入研究。規模城市擁有生產和交易活動活躍、信息網絡發達和多樣化的第三產業服務平臺優勢等,這些優勢使非正規就業者更容易找到工作,從而大大降低了摩擦性失業成本和工作搜尋成本。隨著城市居住時間延長,非正規就業者有機會接觸到不同技能就業者,通過信息交流和技能溝通可以促進人力資本積累,為收入的提升提供渠道。在生活便利性方面,規模城市優質的公共服務、基礎設施、醫療設施、教育資源、高效的購買服務和多樣化的產品,能夠最大限度地滿足非正規就業者多樣化的消費需求,成為非正規就業者流入城市的動力來源。與此同時,大量非正規就業者涌入也會帶來城市的負便利性問題,造成高昂的租住成本、交通支出及人口密度過大等擁擠效應。對于在城市生活的非正規就業者,尤其是處于低收入水平的非正規就業者,城市規模越大則負擔可能越重,從而抑制了非正規就業者流動,限制了城市的發展。

質量管理主要由質量管理部門及生產車間聯合管理,質量管理部門側重制絲、卷包質量的綜合管理與控制,以抽檢、理化檢驗及車間數采報告為主要檢驗方式;車間質量管理主要由工藝質量員進行,側重本車間過程質量檢驗,同時配合質量管理部門完成計量儀器校準及質量采集數據上報等任務。

本算例按照除氧器有效容積分別為 3min、4min和5min的鍋爐最大連續蒸發量時的給水消耗量進行分析。給水下降管管徑暫按Φ610×15,管長 25m。計算結果如下:

本文使用2017年全國流動人口衛生計生動態監測調查數據,考察城市規模對非正規就業者實際收入的影響,并對城市規模擴大給非正規就業者個人及家庭帶來的擁擠效應、知識溢出效應、厚勞動力市場效應以及減貧效應進行檢驗。為了減少內生性的干擾,在回歸方程中分別采用1953年和1964年的城市人口規模作為當前城市規模的工具變量,在穩健性檢驗部分依次采用城市規模變量替換法、Conley等

放松工具變量外生性假設法、Chernozhukov和Hansen

工具變量分位回歸法和Lewbel

異方差條件下構造工具變量法,從不同角度驗證城市規模對非正規就業收入的穩健性影響,以期證明城市規模的厚勞動力市場效應對非正規就業者至關重要,城市規模可幫助非正規就業者提高收入并使其獲得知識溢出效應、減貧效應等福利,非正規就業者來到規模城市就業利大于弊。

二、文獻回顧

韋伯

最早在《工業區位論》中將集聚引入到經濟學領域,將區位優勢劃分為區域因素和集聚因素。而集聚因素又劃分為初級和高級兩個階段:初級階段是僅依靠企業自身擴大所產生的集聚效應;高級階段是企業間的相互合作所產生的地區工業化效應。而規模經濟差異導致了集聚現象的發生。一般認為,集聚現象是由地理位置和歷史因素所共同決定,城市的規模報酬遞增和正反饋效應是地區保持持續性優勢的原因

,這些效應的產生促使大量的周邊資本和技術進入城市。同時,人口的集中和運輸成本的變化所帶來的經濟活動的空間集聚,加劇了相關產業和人口的集中,推動了城市化的進程。大城市具有較高的資源配置效率和密集的勞動市場,促進了就業者與工作崗位的集聚,加速了工作信息傳遞,使得就業者更容易找到工作,獲得更高水平的工資溢價,而溢價水平的不同就會產生收入不平等現象

。

對于微觀就業群體而言,造成城市規模工資溢價產生差異的原因在于:一是個體和行業等的異質性特征。Combes等

在控制工人特征、行業特征和當地勞動力市場特征后發現,個人技能能夠解釋40%—50%的空間工資差異。二是地理位置優勢。Combes和Démurger

研究發現,地理位置在很大程度上解釋了名義工資差距。當企業靠近城市中心時,租金會呈現梯度下降的趨勢,而工資梯度會相應補償給勞動密集型行業的就業者

。Hansen和Winther

研究發現,就業增長主要集中在大城市,城市周邊區域出現了去工業化和就業流失的現象,城市的區域位置和臨近大城市對于就業增長非常重要。三是知識溢出效應。Roca和Puga

研究發現,擁有大城市工作和學習的經歷是個人收入較高的原因之一,大城市的工人并不具有較高的初始不可觀測能力,但他們能較為方便地獲得靜態知識溢價并積累更多有價值的經驗。離開大城市后,其附加價值依然存在,對于那些初始能力較高的人來說,這種附加價值發揮的作用更大。因為近距離傳播知識,會使工人獲得技能的方式更為便捷,使得企業更有生產力,從而促使了熟練工人來到大城市就業,加快了城市人力資本的積累速度,同時大城市最高收入階層的不均衡聚集也會加快收入增長

。但是城市達到一定規模時才會出現工資溢價效應,孟美俠等

研究發現,集聚經濟效應主要存在于300萬人口以上的I型大城市和超特大城市,在低規模等級的城市中,并沒有發現明顯的工資溢價現象。

受20世紀70年代二元經濟論的啟發,城市部門(傳統城市和現代城市)的二分法研究逐漸興起。國際勞工組織在1973年將傳統的城市部門定義為“非正規”部門,并認為在欠發達國家,非正規部門就業是一種永久性而非臨時性的就業來源,應與“正規”部門的就業分開審查。隨后的學者對正規部門和非正規部門的二元論進行了廣泛研究

。

在施工過程中,建設各方積極深入各個治理區域的治理方案和治理施工管理,各個治理區域施工完成之后進行分單元、分區域驗收,在治理結束后,根據永久監測資料和試驗檢測資料所反饋的信息,對整個自然邊坡的治理效果進行驗收評價。

無論城市規模多大,非正規經濟和非正規就業都會存在。Hassan和Friedrich

研究認為,非正規經濟源于貨幣(避稅/繳費)、監管(官僚/進入成本)和制度(政府的低質量管理加法律和權利)。就業者為了逃避稅賦,躲避監管和低質量的制度限制,選擇了非正規就業。政府監管和處罰也會降低非正規就業的發生,因為非正規就業會帶來大量的稅收損失,限制了實施有效稅收政策以及管理社會保障立法的能力

。就業的相關法律也會對非正規就業產生一定的影響,如提高最低工資會使正規就業更具吸引力,Pelek

研究認為,最低工資水平與非正規就業率之間存在正相關,而Suryahadi等

研究發現,最低工資的提高對那些在正規部門失去工作、不得不在低工資下遷往非正規部門的弱勢群體產生極大的負面影響。Zenou

對如何減少非正規就業的措施進行了相關研究,認為降低進入成本和失業救濟金水平能夠有效地減少非正規就業。Loayza和Rigolini

研究認為,從長期結果來看,人均GDP、監管彈性和政府質量與非正規性負相關。工人的議價能力越高,非正規性就越高,而匹配效率越高,正規性就越高

。

本文使用以下方法進行穩健性檢驗:一是采用城市規模變量替換法。本文采用曹子陽等

連續校正法對2013—2017年中國區域DMSP/OLS夜間燈光數據進行校正,并取其均值作為城市規模的代理變量。燈光數據反映了城市經濟和人口的聚集性特征,被廣泛用于人口密度估計、經濟活動估計等問題。研究結果顯示,城市規模每擴大1%,非正規就業者的實際月工資收入和實際小時工資收入分別上升0.069%和0.093%。二是采用工具變量分位回歸法。研究結果顯示,城市規模在20—60分位時,城市規模對實際月工資收入的影響為0.086—0.091。在80分位上,城市規模對實際月工資收入的影響為0.137,約是20—60分位城市規模的1.5倍;在實際小時工資收入的分位方程中,相鄰分位點的城市規模收益差異性較大,各級分位點的城市規模對實際小時工資收入的影響均有0.020—0.045的差距。非正規就業低收入者獲得的城市規模收益相對較小,這主要是由非正規就業低收入者集中于總體收入水平比較低的服務業導致,此結果與高虹

的研究結論基本一致。三是采用放松工具變量外生性假設法。研究結果顯示,控制變量回歸系數符號與預期一致,城市規模每擴大1%,非正規就業者的實際月工資收入和實際小時工資收入分別上升0.118%和0.150%。四是采用異方差條件下構造工具變量法。結果顯示,城市規模每擴大1%,實際月工資收入和實際小時工資收入分別提高0.130%和0.142%。綜上,四組檢驗均支持城市規模對非正規就業者收入存在正向影響這一結論,且影響程度基本一致,本文結論的穩健性得以驗證。

其中,ln(W

)表示個體i在城市j的實際收入自然對數(包括實際工資收入和實際小時收入);ln(Pop

)表示城市j的人口規模自然對數;Person

表示個體i的個人特征;City

表示城市j的城市特征;α

表示常數項,α

表示城市規模對工資水平的回歸系數,α

表示個體特征對工資水平的回歸系數,α

表示城市特征對工資水平的回歸系數,ε

表示獨立同分布的隨機擾動項。

在測度城市規模對非正規就業者實際收入的影響時,考慮到可能存在內生性問題,主要的原因在于:一是城市規模和實際收入可能存在雙向因果問題。由于勞動力和資本會向大城市集聚,而大城市又會提供更高的工資收入或更多的就業機會吸引勞動力和資本流入。二是遺漏變量問題。如果勞動者所具有的較高社會資本可以提高獲得大城市就業和較高收入的機會,而在問卷調查中難以對勞動者的社會資本存量進行準確測算。除此之外還有個體能力、父母職業等因素都會影響個人的職業生涯的選擇和發展。因此,本文采用工具變量法對上述問題進行修正,采用的工具變量為1953年人口規模和1964年人口規模,對2017年非正規就業者實際工資收入影響渠道是僅通過2017年人口規模,滿足工具變量外生性的條件;同時中國城市人口規模變化具有累積性和持久性特征,近似遵循著平行增長的模式,滿足與2017年人口規模相關性的條件。同時在模型中加入與個體特征、城市特征有關的控制變量來消除內生性。城市規模與實際收入的回歸結果,如表2所示。

農民工是非正規就業的主要群體。寧光杰

研究了不同城市規模對農村外出勞動力收入的影響,發現控制勞動者可觀測能力特征的城市規模工資收益并不大,進一步控制勞動者不可觀測能力特征和選擇偏差問題后,結果顯示,大城市勞動者出現收入劣勢。王建國和李實

研究發現,大城市農民工的工資水平比小城市高,城市規模擴張可以提高農民工工資水平,城市規模每擴大1%,農民工的實際工資收入上升4.0%—4.2%。在控制城市間工資、生活成本和便利性差異因素后,農民工的實際工資水平或效用水平更高。

在地下車庫停幾個小時的車才多少錢?還是過路費!待會兒你可能還要再收停車費呢!我思忖著、思忖著,一下子怒從心頭起,惡向膽邊生,拉開車門,走下車來。

縱觀城市規模與非正規就業收入的現有研究,對非正規就業研究主要聚焦的群體為農民工,未能完整展現對除農民工以外的其他非正規就業群體的影響。基于此,本文可能的學術貢獻在于:將包含農民工的非正規就業群體作為研究對象,針對現有文獻中所缺乏的就業身份、行業以及出生隊列異質性所造成的城市規模溢價差異進行詳細對比分析,進一步探討了城市規模的擁擠效應、厚勞動力市場效應、減貧效應以及知識溢出效應對從事非正規就業的個人和家庭的影響。

總之,標準化溝通是情景教學法的進一步深化,是針對中職護生特點設計的,能夠有的放矢、循序漸進地培養護生溝通交流能力。同時,能夠提高護生人文素質,培養團隊合作精神。

三、模型構建和數據說明

(一)模型構建

為了考察城市規模與非正規就業者收入之間的關系,本文基于Mincer和Polachek

個體勞動工資收入方程,構建了考察城市規模對非正規就業者收入影響的模型,具體如下:

本文選擇實際月工資收入和實際小時工資收入作為非正規就業工資水平的代理變量。城市規模采用高虹

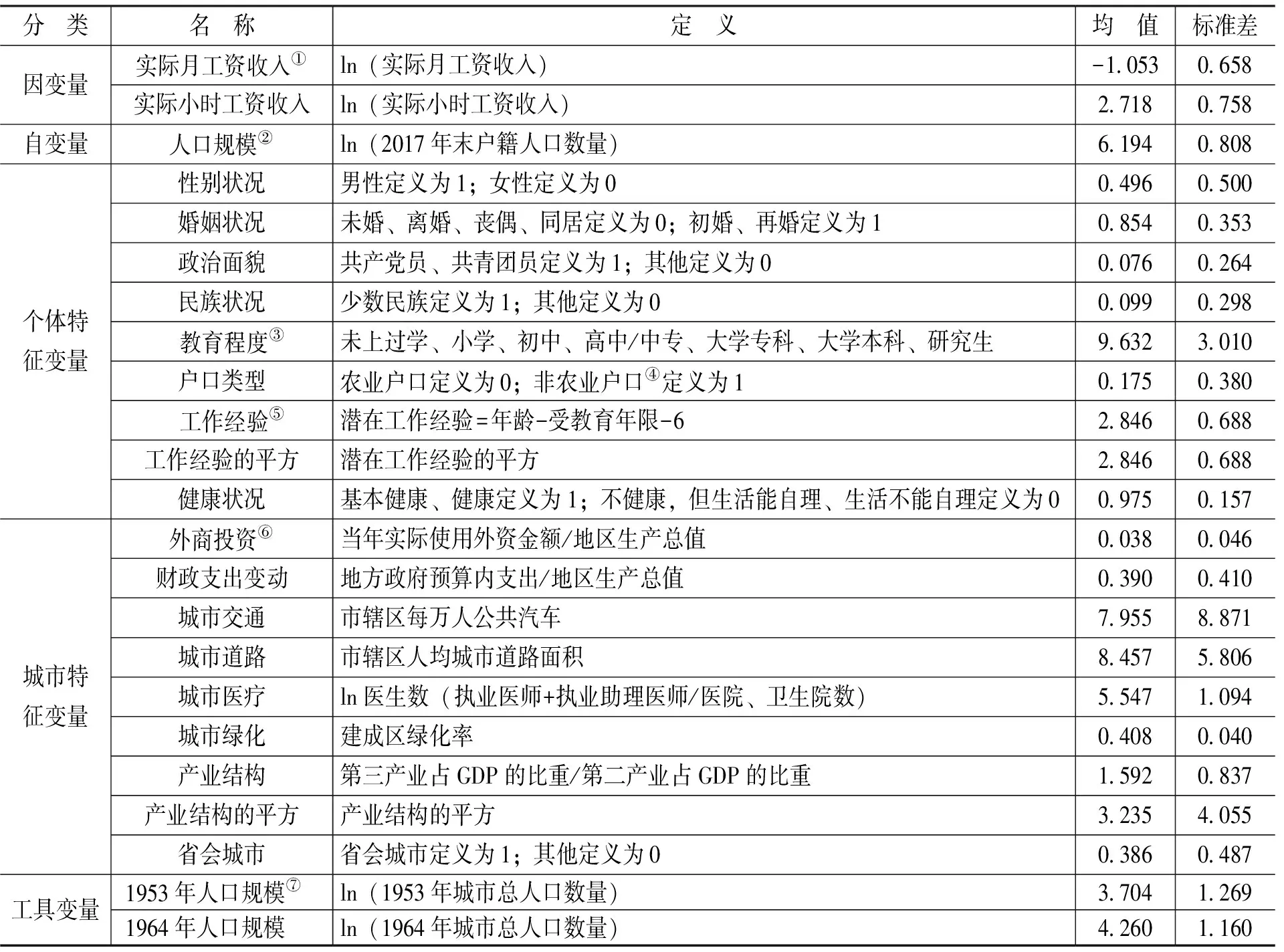

的做法,將城市人口規模作為城市規模的代理變量。控制變量包括個體特征變量和城市特征變量:個體特征變量包括性別狀況、婚姻狀況、政治面貌、民族狀況、教育程度、戶口類型、工作經驗、工作經驗的平方和健康狀況;城市特征變量包括外商投資、財政支出變動、城市交通、城市道路、城市醫療、城市綠化、產業結構、產業結構的平方和省會城市。主要變量的定義如表1所示。

ln(W

)=α

+α

ln(Pop

)+α

Person

+α

City

+ε

(1)

由于非正規工資的分布與正規就業的分布一樣廣泛,非正規就業就會存在自愿選擇行為。Perry等

根據非正式性的驅動因素,將自愿性分為選擇非正式性和排除非正式性。選擇非正式性的原因在于,工人從事非正式工作可以逃避繁重的政府稅收和正式工作所涉及的規章制度;而排除非正式性的原因在于,沒有體面工作和失業保護的工人被迫在非正規部門工作。而Maloney

認為,兩種非正式形式可能在不同程度上持續存在于經濟中,尤其是女性就業群體中。

(二)數據說明

本文非正規就業者的數據來自《2017年全國流動人口衛生計生動態監測調查流動人口問卷(A)》,調查對象為全國在調查前一個月來本地居住、非本區(縣、市)戶口且在2017年5月前年齡在15周歲及以上的流動人口。各省相關指標相對誤差控制在5%—15%。男性年齡限制在16—60歲,女性年齡限制在16—55歲,刪除了工作經驗小于0年和大于44年的異常樣本,剔除城市信息不完整的樣本,最終確定樣本量為56 400個。城市特征數據來自《中國城市統計年鑒》。

其實不光是霸座,許多問題上,我們都可以看到類似現象。例如,9月20日,媒體報道了一男子在慕田峪長城景區,攀爬長城烽火臺及垛口。在滿是游客的長城上,該男子旁若無人般在垛口上“飛檐走壁”,引得游客驚呼。有游客對男子進行勸解,但男子絲毫不予理會。整個過程中,沒有一個管理人員發現和制止。網友表示,希望對這種不文明旅游的人,應像高鐵霸座的乘客一樣,設立黑名單制度來懲治。

四、經驗分析

現有相關文獻多聚焦于正規就業和非正規就業的工資差異以及針對工資差異所產生的影響因素分解方面的研究。部分學者認為,就業群體中非正規就業比重上升是造成工資不平等的主要原因。魏下海和余玲錚

研究發現,非正規就業的經驗—工資線呈現倒U型曲線關系,正規就業與非正規就業的工資差異主要體現在中低端就業市場。由于非正規勞動力市場存在高流動性,因而促使了中國鄉村轉移剩余勞動力、城鎮下崗以及失業人員涌入非正規勞動力市場。

由表2可知,本文分別采用了最小二乘法回歸和兩階段最小二乘法回歸測度城市規模對實際收入的影響。最小二乘法結果顯示,人口規模變動1%時,實際月工資收入變動0.081%,實際小時工資收入變動0.069%,而采用兩階段最小二乘法的回歸結果為人口規模變動1%時,實際月工資收入變動0.103%—0.118%,實際小時工資收入變動0.106%—0.150%。同時,工具變量的Shea’s Partial R

檢驗和第一階段的F檢驗結果均通過了顯著性檢驗,不存在明顯的弱工具變量問題,DWH

檢驗拒絕原假設,證實城市規模為內生性解釋變量,說明了兩階段最小二乘估計結果的有效性。

考察城市特征對非正規就業者實際收入的影響,結果顯示,外商投資對非正規就業者實際月工資收入影響不顯著,對實際小時工資收入的影響顯著且為負,其可能的原因在于,外商投資增加擠占了國內投資的份額,而非正規就業更多地依賴于國內投資所創造的就業崗位。城市道路和城市交通對實際月工資收入和實際小時工資收入的影響程度較小,但影響顯著,說明城市道路和城市交通為非正規就業者的信息交換提供了便利性,從而提高勞動力市場的匹配效率,并增加勞動力需求。城市綠化對實際月工資收入的影響為0.189—0.195,可能的原因是城市綠化為非正規就業者提供了許多環境和健康收益。財政支出變動對實際月工資收入和實際小時工資收入有顯著的負向影響,影響程度分別為0.115—0.116和0.143—0.144,可能的原因是財政支出的增加對私人投資產生了擠出效應,降低了勞動力市場化程度,不利于非正規就業者就業和創業。城市醫療對實際月工資收入和實際小時工資收入有顯著的負向影響,城市醫療的提升導致城市就醫成本增加,進而出現非正規就業者的實際月工資收入和實際小時工資收入降低的現象。產業結構對實際月工資收入和實際小時工資收入的影響呈倒U型,其產業結構對實際月工資收入和實際小時工資收入的影響拐點約在第三產業與第二產業比值為4時出現,第三產業比例越高,勞動力需求就會越大。相比于非省會城市,當非正規就業者在省會城市就業時,實際月工資收入和實際小時收入分別約有5.8%—7.0%和3.5%—6.1%的下降幅度,究其原因可能在于:一是省會城市的高工資有一部分是對大城市較高生活成本的補償,從而造成省會城市的工資溢價減少。二是省會城市的集聚不經濟所帶來的生活成本和交通擁擠等負面影響會使省會成本的工資溢價進一步減少。綜合特征變量對非正規就業者實際收入的影響結果不難發現,非正規就業者作為在城市生活的弱勢群體,雖能享受城市規模帶來的收入溢價和便利設施,但考慮到缺乏政府保護、較高生活成本和醫療成本等問題,可能降低非正規就業者在大城市生活和就業的信心,從而抑制了非正規就業者的流入,加劇了城市用工荒問題。

(3)加強空壓站管理,根據油渣和積碳的情況制定出有關定期檢查、清除油渣和積碳的制度;建議壓縮機制造單位在使用說明上說明定期清除積碳[2]。

考察個體特征對非正規就業者實際收入的影響,結果顯示,男性的平均實際月工資收入比女性高29.1%,男性的平均實際小時工資收入比女性高26.3%。已婚的實際月工資收入比未婚高15.1%,已婚的實際小時工資收入比未婚高約9.3%。黨員身份對于非正規就業者的實際月工資收入和實際小時工資收入的影響不顯著。身體健康相較于不健康狀況的實際月工資收入和實際小時工資收入分別高出約為28.3%和26.3%。少數民族比漢族的實際月工資收入低約1.9%—2.5%,可能的原因是非正規就業者缺乏政府保護,加之少數民族就業者可能存在語言溝通不暢、生活習俗以及氣候環境不適應等問題,造成獲取就業的渠道相對狹窄,在就業中受歧視也就在所難免。教育程度每增加一年,實際月工資收入增加3.4%—3.5%,實際小時工資收入增加約5.1%,說明教育有助于非正規就業者實際工資收入的增加。工作經驗對實際月工資收入和實際小時工資收入的影響呈倒U型,工作經驗對實際月工資收入和實際小時工資收入的影響拐點約在工作11年后出現。隨著非正規就業者工作經驗的增加,就業概率和實際工資收入同向提高。

五、穩健性檢驗

本文依次采用城市規模變量替換法、工具變量分位回歸法、放松工具變量外生性假設法和異方差條件下構造工具變量法,驗證城市規模對非正規就業者實際收入是否存在穩定性影響。

在小尺度空間景觀設計中借助應用水景來激發人們的審美情趣,提升小尺度空間景觀的文化品位和內涵,是特色景觀營造的一種新的嘗試和探索,也是小尺度空間水景與當代社區文化和諧共生的一種體現.本文以臨沂市海納曦花園住宅小區某庭院為例,通過對小區庭院景觀要素、空間的探究,在充分體現庭院設計理念和目標基礎上進行水景設計,從而創造出親切、舒適、安靜的家居環境.

六、異質性研究

本文主要探討城市規模對非正規就業者實際收入產生影響的兩方面因素:一是體現非正規就業市場外部性的交易成本因素。二是體現非正規就業者內部差異的人力資本因素。其中,交易成本層面的具體影響因素包括戶口類型、就業身份和行業類型;人力資本層面的具體影響因素包括非正規就業者的出生隊列和技能水平。

(一)城市規模與交易成本

城市規模與交易成本的回歸結果,如表3所示。

由表3可知,非農業戶口非正規就業者的實際收入顯著高于農業戶口。原因在于,戶籍制度分割了勞動力市場,使農業戶口的勞動者進入市場時遭受歧視,從而對工資產生了影響。

由表3可知,在不同就業身份的實際收入影響中,城市規模每擴大1%,雇主的實際月工資收入上升0.277%—0.290%;在實際小時工資收入中,城市規模每擴大1%,無固定雇主的雇員(零工、散工等)、雇主和自營職業者的實際小時工資收入分別上升0.185%、0.395%和0.075%。由此可知,雇主的城市規模收益最大,自營職業者的收益最小;雇主城市規模的實際小時工資收入是自營職業者的5.267倍,是無固定雇主的雇員(零工、散工等)的2.135倍。可能的原因在于,雇主和雇員之間的工資差異來源于信息不對稱,導致雇員的收入與其個人的真實生產率產生不同方向的偏離,引起二者之間的工資收入分布存在差異。而自營職業者的收入來源于向市場提供產品或服務,工資由自己支付,相較于雇員,不存在信息不對稱的情況。但雇員受教育影響所產生的工資溢價大大高于自營職業者。

由表3可知,在行業異質性的研究中,本文對2017年全國流動人口衛生計生動態監測調查數據所記錄的非正規就業者集中就業的4個行業進行分析,其中包含住宿餐飲業,居民服務、修理和其他服務業、

建筑業和批發零售業,樣本分別占比16.2%、12.6%、7.7%和30.5%。結果顯示,居民服務、修理和其他服務業的實際月工資收入約是住宿餐飲業的兩倍。在實際小時工資收入中,城市規模每擴大1%,住宿餐飲業,居民服務、修理和其他服務業,建筑業的實際小時工資收入分別增加0.135%、0.199%和0.197%。在3個行業中,建筑業與居民服務、修理和其他服務業的城市規模實際小時工資收入已基本相同,均比住宿餐飲業的實際小時工資收入高出約48.1%—66.3%。可能的原因在于:一是居民服務、修理和其他服務業需要較高的技能水平,進入門檻較高,因而維持了較高的收入水平。二是基于效率工資理論,建筑業為了維持更高的生產率,因而愿意支付高于市場出清的工資水平。三是行業間可能存在壟斷競爭,建筑業進入門檻相對較高,勞動力替換率低,與其他3個行業的實際工資收入的差值代表了建筑業所具有的非競爭性租金部分。四是由于勞動密集型行業普遍收入偏低的現象造成的,如住宿餐飲業等。

運輸采用的是卸料運輸攪拌車,運輸時間要控制合理,不能過長,在運輸中若發生混凝土離析,則需要進行二次攪拌。通常情況下,攪拌車運輸時間要<30min。

(二)城市規模與人力資本

城市規模與人力資本的回歸結果,如表4所示。

由表4可知,城市規模每擴大1%,出生隊列為1970—1979年和1980—1989年的實際月工資收入分別上升0.127%—0.130%。在實際小時工資收入方面,城市規模每擴大1%,出生隊列為1960—1969年、1970—1979年、1980—1989年和1990—1999年的實際小時收入分別上升0.146%—0.162%。出生隊列為1970—1979年的實際收入最高,其他隊列的收入基本一致。可能的原因在于,出生隊列為1970—1979年的非正規就業者,年齡和知識方面處于優勢,工作經驗豐富,與非正規就業市場勞動力需求標準更為切合,因而就業概率和工資水平高;而出生隊列為1960—1969年的非正規就業者雖然經驗豐富,但年齡相對較高,非正規勞動力市場工作強度要求大,對勞動力的健康和知識需求篩選標準相對嚴格,因而在非正規就業市場就業相對困難;出生隊列為1980—1989年和1990—1999年的非正規就業者年齡偏小,工作經驗少,因而實際收入相對較低。

實現中華民族偉大復興是中華民族最偉大的夢想。實現中國夢必須弘揚中國精神,就是以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神。愛國主義歷來是我國各族人民團結奮進的強大精神支柱,在維護祖國統一和民族團結、抵御外來侵略和推動社會進步中,發揮了重大作用。紅色文化可以概括為革命斗爭中的“人、物、事、魂”,紅色文化資源中每一處文物、每一堂傳統課都折射著革命先輩崇高理想、堅定信念、愛國情操的光芒。用鮮活的歷史告訴青年學子,老一輩革命家的豐功偉績都建立在他們對祖國深厚的熱愛之上。

由表4可知,依據技能水平的結果顯示,城市規模每擴大1%,中等技能水平和高技能水平的非正規就業者的實際月工資分別上升0.120%—0.153%和0.292%—0.353%。城市規模每擴大1%,初級技能水平、中等技能水平和高技能水平的非正規就業者的實際小時工資收入分別上升0.065%—0.105%、0.110%—0.164%以及0.332%—0.431%。說明城市規模越大,非正規就業者的技能溢出效應越大,越容易獲得規模經濟好處,并且高技能水平的非正規就業者是城市規模最大的受益者。

七、城市規模的相關效應驗證

(一)城市規模與擁擠效應

本文使用非正規就業者的月家庭實際支出

作為擁擠效應的代理變量,對城市規模的擁擠效應進行研究,同時對城市規模效應下的公共服務支出進行了研究,本文將其定義為便利性支出。由表5可知,城市規模每擴大1%,城市擁擠效應上升0.134%—0.146%,在控制城市特征后,家庭支出系數下降0.020—0.040。同時側面說明了當城市規模擴大1%,約有17.0%—25.2%的家庭生活費用用于城市公共設施服務。

(二)城市規模與厚勞動力市場效應

城市規模擴大,相應的就業崗位需求就會增加,促進了勞動力的流動和集聚。Gan和Li

通過匹配模型研究了厚勞動力市場(Thick Market)和薄勞動力市場(Thin Market)的效率問題,結果發現,薄勞動力市場效率明顯低于厚勞動力市場,并且在厚勞動力市場中找到工作的概率比在薄勞動力市場中要高。原因在于,厚勞動力市場的廠商彼此接近,潛在的貿易伙伴數量多,聯系成本低。但是在非正規就業市場,是否存在城市規模的厚勞動市場效應,本文采取以下驗證方法:一是城市規模擴大對非正規就業者的個人工作匹配程度影響,將問卷問題“近兩年,您感覺找工作的難度有沒有變化?”作為個人工作匹配程度的代理變量,將“難度增加”定義為1,“難度減少”和“基本不變”定義為0。二是城市規模對非正規就業家庭失業風險的影響,將問題“目前在本地,您家有難以找到穩定的工作困難嗎?”作為衡量家庭失業風險的代理變量,將“有”定義為1,“沒有”定義為0。考慮到配偶及其親屬的知識溢出效應,在處理家庭特征時,將家庭共同居住親屬中處于15周歲以上能夠參與勞動的成員教育程度的均值添加到家庭特征中。表5的結果顯示,當城市規模每擴大1%,非正規就業者的工作搜尋難度降低0.100%—0.155%,家庭失業風險降低0.227%—0.243%,說明城市規模擴大提高了人職匹配效率,同時降低了家庭的失業風險。

(三)城市規模與減貧效應

由于城市正規就業職位有限,非正規就業作為正規就業的補充會在一定程度上減少家庭貧困的發生率。本文通過城市規模對家庭實際月工資收入影響以及規模城市中家庭是否存在收入困難兩個方面來驗證城市規模的減貧效應是否存在。表5的結果表明,在控制城市特征和家庭特征后,城市規模每擴大1%,家庭收入增加0.142%—0.153%,同時家庭收入困難的發生率降低0.303%—0.338%。

(四)城市規模與知識溢出效應(7)知識溢出效應的相關回歸結果未在正文中列出,留存備索。

本文選擇非正規就業者的城市居住時間及其流動的城市數量來表示城市規模的知識溢出情況。在考察城市規模的知識溢出效應方程中,根據非正規就業者居住年限,選擇了4個標準:居住年限在0—2年、2—5年、5—10年以及大于10年。城市規模每擴大1%,居住年限在0—2年、2—5年、5—10年以及大于10年的實際小時工資收入分別上升約為0.065%、0.092%、0.154%和0.245%,本文選擇非正規就業者流動過的城市數量以及城市的居住時間作為代理變量。在控制非正規就業者流動過的城市數量方程中,選擇了三個標準:分別是小于1個、1—3個以及大于3個。實證結果表明,城市規模每擴大1%,流動過1—3個和大于3個城市的非正規就業者的實際小時工資收入分別上升0.106%和0.185%。上述結果均證實城市規模知識溢出效應的存在,并且隨著居住時間和流動過城市數量的增加,城市規模的知識溢出效應所產生的工資收入溢價就越大。

綜上所述,非正規就業者來到大城市就業利大于弊。

八、結論和政策啟示

本文利用2017年全國流動人口衛生計生動態監測調查數據,對中國城市規模和非正規就業收入影響關系進行了研究,并從交易成本和人力資本角度分析了城市規模對非正規就業者的實際收入的異質性影響,針對非正規就業者進入規模城市所需面對的四個效應進行了檢驗。結果表明:城市規模與非正規就業收入存在正相關關系。穩健性檢驗均驗證了城市規模對非正規就業收入的穩定性影響。在交易成本方面,非農業戶口的非正規就業者比農業戶口的實際月工資收入和實際小時工資收入高出約9%。雇主的城市規模收益最大,自營職業者最小,雇主城市規模的實際小時工資收入是自營職業者的5.267倍,是無固定雇主的雇員(零工、散工等)的2.135倍。居民服務、修理和其他服務業的實際工資收入約是住宿餐飲業的兩倍,建筑業與居民服務、修理和其他服務業的城市規模實際小時工資收入已基本相同。在人力資本方面,出生隊列為1970—1979年的非正規就業者的城市規模收益最大,對其他三組出生隊列實際工資收入的影響效應基本相同。擁有高技能水平的非正規就業者是城市規模最大的受益者。在城市規模的相關效應影響中,生活在較大規模城市的非正規就業家庭產生較高的成本支出,但相應的公共服務也給非正規就業者及家庭帶來了效用的提升,城市規模的家庭減貧效用、知識溢出效用以及厚勞動力市場效應顯著。總的來講,非正規就業者來到大城市就業利大于弊。

通過上述分析,筆者得到如下政策啟示:

第一,針對戶籍屬性和民族所帶來的隱形身份歧視,建議建立相關法律法規,加大歧視成本,消除身份歧視與部門進入、崗位進入決定的聯系,降低城市間的戶口遷移限制,建立城市間的戶籍身份認同制度試點,鼓勵非正規就業者進入城市務工,同時落實相關配套性保障政策。第二,加大非正規就業者的技能培訓,政府應組織面向社會的各種低收費或免費的培訓,建立非正規就業的孵化機制,增加培訓方面的政府財政性支出,擴大職業技能培訓項目在非正規就業者中的覆蓋率,促使更多的非正規就業者獲得職業培訓的機會。第三,建立針對非正規就業者的醫療、養老等保險制度。具體經驗可借鑒肯尼亞的Mbao養老金計劃,該計劃省略了收入申報流程,繳費金額和繳費時間自主確定,手機繳費,無匹配繳費,且能以賬戶進行貸款抵押,或作為個人教育、醫療等急需資金提前支取。具體措施為搭建能夠實現信息共享、全國統一的社保信息平臺,建立可及時存取的個人積累資金賬戶,監測非正規就業者的工作和繳費情況,設置繳費免稅額度,實行與繳費額度相匹配醫療、養老保障服務

。第四,自營勞動者的城市規模收益最小,意味著自營勞動者是受城市經濟影響最脆弱的群體,因此,政府在城市發展過程中應兼顧這一群體的利益,并應在制定勞動力市場政策時對其有所傾斜。

[1] CHEN M.Informality and social protection: theories and realities[J].IDS Bulletin,2008,39(2):18-27.

[2] 胡鞍鋼,趙黎.我國轉型期城鎮非正規就業與非正規經濟(1990—2004)[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2006(3):111-119.

[3] CONLEY T G, HANSEN C B, ROSSI P E.Plausibly exogenous[J].Review of economics and statistics, 2012, 94(1): 260-272.

[4] CHERNOZHUKOV V, HANSEN C.Instrumental quantile regression inference for structural and treatment effect models[J].Journal of econometrics, 2006, 132(2): 491-525.

[5] LEWBEL A.Using heteroscedasticity to identify and estimate mismeasured and endogenous regressor models[J].Journal of business & economic statistics, 2012, 30(1): 67-80.

[6] 阿爾弗萊德·韋伯.工業區位論[M].李剛劍,陳志文,張英保,譯.北京:商務印書館,1997: 129-169.

[7] 金煜,陳釗,陸銘.中國的地區工業集聚:經濟地理、新經濟地理與經濟政策[J].經濟研究,2006(4):79-89.

[8] HIRSCH B T.Income distribution, city size and urban growth: a final re-examination[J].Urban studies, 1982, 19(1): 71-74.

[9] COMBES P P, DURANTON G, GOBILLON L.Spatial wage disparities: sorting matters![J].Journal of urban economics, 2008, 63(2): 723-742.

[10] COMBES P P ,DéMURGER, L S.Urbanisation and migration externalities in China[R].CEPR discussion paper No.9352, 2013.

[11] STRASZHEIM M R.Urban agglomeration effects and employment and wage gradients[J].Journal of urban economics, 1984, 16(2): 187-207.

[12] HANSEN K E H, WINTHER L.Employment growth in Danish towns and regions since the crisis: industrial structure, city size and location, 2008-2013[J].Human geography, 2018, 100(3): 244-262.

[13] ROCA J D L, PUGA D.Learning by working in big cities[J].The review of economic studies, 2017, 84(1): 106-142.

[14] SARKAR S, PHIBBS P, SIMPSON R, et al.The scaling of income distribution in Australia: possible relationships between urban allometry, city size, and economic inequality[J].Urban analytics and city science, 2018, 45(4): 603-622.

[15] 孟美俠,李培鑫,艾春榮,等.城市工資溢價:群聚、稟賦和集聚經濟效應——基于近鄰匹配法的估計[J].經濟學(季刊),2019,18(2):505-526.

[16] DANESH A H.The informal economy: underground economy, moonlighting, subcontracting, household economy, unorganized sector, barter, ghetto economy, second economy; a research guide[M].New york: Garland, 1991:30-56.

[17] HASSAN M , FRIEDRICH S.Size and development of the shadow economies of 157 worldwide countries: updated and new measures from 1999 to 2013[J].Journal of global economics, 2016, 4(3): 1-49.

[18] FORTIN B, MARCEAU N, SAVARD L.Taxation, wage controls and the informal sector[J].Journal of public economics, 1997, 66(2): 293-312.

[19] PELEK S.The employment effect of the minimum wage: an empirical snalysis from Turkey[J].Ekonomi-tek-international economics journal, 2015, 4(1): 49-68.

[20] SURYAHADI A, WIDYANDI W, PERWIRA D, et al.Minimum wage policy and its impact on employment in the urban formal sector[J].Bulletin of indonesian economic studies, 2003, 39(1): 29-50.

[21] ZENOU Y.Job search and mobility in developing countries: theory and policy implications[J].Journal of development economics, 2008, 86(2): 336-355.

[22] LOAYZA N V, RIGOLINI J.Informal employment: safety net or growth engine?[J].World development, 2011, 39(9): 1503-1515.

[23] SATCHI M, TEMPLE J.Labor markets and productivity in developing countries[J].Review of economic dynamics, 2009, 12(1): 183-204.

[24] PERRY G E, ARIAS O, FAJNZYLBER P, et al.Informality: exit and exclusion[M].Washington DC: The world bank, 2007: 1-19.

[25] MALONEY W F.Informality revisited[J].World development, 2004, 32(7): 1159-1178.

[26] 魏下海,余玲錚.我國城鎮正規就業與非正規就業工資差異的實證研究——基于分位數回歸與分解的發現[J].數量經濟技術經濟研究,2012,29(1):78-90.

[27] 寧光杰.中國大城市的工資高嗎?[J].經濟學(季刊), 2014, 13(3): 1021-1024.

[28] 王建國,李實.大城市的農民工工資水平高嗎?[J].管理世界,2015(1):51-62.

[29] MINCER J, POLACHEK S.Family investments in human capital: earnings of women[J].Journal of political economy, 1974, 82(2): 76-108.

[30] 高虹.城市人口規模與勞動力收入[J].世界經濟,2014,37(10):145-164.

[31] DUMOND J M, HIRSCH B T, MACPHERSON D A.Wage differentials across labor markets and workers: does cost of living matter?[J].Economic inquiry, 1999, 37(4): 577-598.

[32] 曹子陽,吳志峰,匡耀求,等.DMSP/OLS夜間燈光影像中國區域的校正及應用[J].地球信息科學學報,2015,17(9):1092-1102.

[33] GAN L, LI Q.Efficiency of thin and thick markets[J].Journal of econometrics, 2016, 192(1): 40-54.

[34] 肖金萍,胡培兆.以預付繳費計劃擴大我國非正規就業者養老保險覆蓋面[J].經濟縱橫,2018(3):100-107.