南京國民政府時期江蘇監獄犯人給養初探(1927—1937)①

劉瑞紅 李風華

近年來,民國監獄史研究漸為學界關注,相關成果日漸增多。(1)如王素芬:《明暗之間:近代中國的獄制轉型研究》,博士學位論文,華東政法學院,2006年;張寧:《國民黨政府時期湖北監獄管理制度研究》,《湖北警官學院學報》2006年第4期;王樹榮:《民國時期廣東監獄建設與管理研究(1927—1937)》,碩士學位論文,暨南大學,2008年;王燕:《國民黨政府的獄政研究》,碩士學位論文,山東師范大學,2010年;李雪梅:《民國時期四川第一監獄建設與管理研究》,碩士學位論文,四川師范大學,2010年;張東平:《近代中國監獄的感化教育研究》,北京:中國法制出版社,2012年;楊慶武:《民國時期上海女監研究(1930—1949)》,博士學位論文,華東師范大學,2016年;劉小鳳:《民國時期青島監獄管理研究(1927—1948)》,碩士學位論文,青島大學,2017年;柳岳武:《犯越與防范——南京國民政府治下監犯管理研究》,《東方論壇》2012年第2期;柳岳武:《南京國民政府監所教誨政策研究》,《東方論壇》2013年第3期;柳岳武:《抗戰前南京國民政府監獄建設及經費問題研究》,《史學月刊》2014年第12期;李風華:《南京國民政府江蘇監所押犯超員及其應對(1927—1937)》,《史學月刊》2020年第3期,等等。綜觀這些成果,大多側重于監獄改良、制度建設及經費來源等較為宏觀層面的闡釋,而對于監獄制度層面下犯人給養的實際狀況卻鮮有涉及。鑒于此,筆者依據江蘇省檔案館所藏保存完備、內容翔實、數量巨大且尚未對一般研究者正式開放的“民國江蘇高等法院檔案”材料,試圖還原南京國民政府時期江蘇監獄犯人給養原貌,進而管窺近代中國監獄事業發展的實際進程。

清末以降,隨著監獄改良思想的發展和獄政實踐的跟進,矯正刑理念逐漸取代報應刑觀念,原有報復觀念和同態復仇觀念,已為監獄學家和司法當局上層所唾棄。刑罰的近代化變革實質是以感化教育為主旨的西方教育刑取代以苦辱報復為表征的傳統威懾刑,行刑感化主義越來越受關注。(2)張東平:《近代中國監獄的感化教育研究》,第20頁。因而到了民國時期,受刑罰理念向善所趨,注重和改善犯人給養的內容,成為監獄管理規則的一個重要方面。如北京政府時期法律規定,“對于在監獄者,須斟酌其體質、年齡、勞役及地方氣候等項,給與必要之飲食、衣類及其他用具。”“在監者給與灰色囚衣,除一定獄衣外,所有衣被茍無礙于紀律及衛生者,得許在監者自備。”“監房及其他在監者之處所,于極寒時得設暖房,但病室設備暖房之時間,由典獄長規定之。”(3)《監獄規則》,1913年12月1日部令第284號,河南省勞改局編:《民國監獄資料選》上,開封,1987年,第199頁。南京國民政府《新訂國民政府司法例規》對此又做出了進一步界定,“一、各監所囚糧應由監所購買糧食、油、鹽、柴、菜,選擇人犯自炊,不得發給錢、米,或包與廚房承辦;二、囚糧分量應以干糧(如米、麥粉、雜糧等)為標準,每人每頓新制秤自十兩至十四兩,由監所長官斟酌(已決犯應分別勞役種類)規定,呈報高等法院備案,病犯酌給稀飯、白面等適當之飲食。”(4)《稽核各省監所囚糧辦法》,1935年7月6月司法行政部修正訓令各省高等法院第2553號,司法院參事處編:《新訂國民政府司法例規》第3冊,香港:商務印書館,1940年,第1283頁。

司法行刑理念的轉型和進步,使犯人給養問題得到重視,并依法律條文予以規范,但在具體刑罰執行中,是否能為司法實踐所嚴格遵循?按照民國時期監獄、看守所規則的相關規定,犯人給養主要指監所部門供給犯人最基本生活的必需品,如食物、飲水、衣服、被服、臥具及其他生活用具,這些物質為維持一個人生存最基本的條件。下面筆者主要圍繞這三方面內容,考察南京國民政府時期江蘇監所犯人給養的具體情況。

一、食物供給

“飲食為人生命所系,而人犯處于拘縮郁悶之現狀下,飲食問題,尤關重要。”(5)李峻基:《江蘇第一監獄署之一瞥》,《江蘇第一監獄月刊》1927年第1期,第2頁。為了規范管理,司法部門對犯人每日食物的數量及食用次數皆做了相應規定。監所犯人用餐次數,普遍為每日兩餐制。每餐食物數量如前文所述,犯人“囚糧分量應以干糧(如米、麥粉、雜糧等)為標準,每人每頓新制秤自十兩至十四兩”。(6)《稽核各省監所囚糧辦法》,1935年7月6月司法行政部訓令各省高等法院第2553號,司法院參事處編:《新訂國民政府司法例規》第3冊,第1283頁。

但在具體的刑罰實踐中,各刑罰機構對于犯人食物數量的分配計量,常以具體貨幣金額來定。如1932年5月10日,司法行政部訓令中記載,“案查各省監所囚糧預算規定,每名每日大洋一角以上者固多”。(7)《各監所囚糧、醫藥、衣被等費應分別增加令》,1932年5月10日司法行政部訓令各省高等法院第1028號,河南省勞改局編:《民國監獄資料選》上冊,第527頁。以定額貨幣金額來規范犯人食物數量,監所會在實際操作過程中遇到諸多問題,比如當貨幣貶值、物價波動、糧價漲跌,特別是糧價、菜價高起時,定額貨幣金額購買的食量就滿足不了犯人實際食量需求。如1930年,宿遷縣政府呈江蘇高等法院,“監所囚糧自本年一月一日,奉令每名日給大洋一角一分。以宿邑囚食向用小麥磨粉制餅,日給兩餐,共二十八兩。在一、二兩月麥價每石售洋八元四角,尚可有余,至三、四月間已增至八元七角至九角……近日麥價突漲一元有余,日給一角一分,不敷甚巨。”(8)《宿遷縣政府呈江蘇高等法院》,1930年5月17日,民國江蘇高等法院檔案1047-1931-068-1140-0089, 江蘇省檔案館藏。

為了便于操作,監所對于犯人食量的規范,多采用將食物原材料(如米、面等)換算成成品食物重量的方法。江蘇監所犯人成品食物供應量,一般為每人每頓20兩以上。如1932年,鎮江縣監獄犯人口糧用米,每日兩餐,每餐每名發飯二十兩。(9)《鎮江縣監獄呈江蘇高等法院》,民國江蘇高等法院檔案1047-1932-065-0977-0067。是年,江蘇第三監獄的囚糧狀況為,“普通不上工者,每餐給飯二十兩,做工者每餐二十二兩至二十八兩。”(10)《江蘇第三監獄呈江蘇高等法院》,1932年6月3日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1931-065-0889-0013。1934年,高淳縣監獄犯人“日食兩餐,每餐每人發飯二十五兩九錢,約合干米十兩六錢。”(11)《高淳縣監獄呈江蘇高等法院》,1934年4月7日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1929-065-0812-0004。1936年,太倉縣看守所犯人“每日發飯二次,每餐發給二十五兩至三十兩;服勞役及食量大者,發給三十兩至三十五兩”。(12)《視察太倉縣看守所報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1931-065-0890-0086。民國時期,監獄犯人食物供應量通常確定為一人一天20兩,這一數量標準基本上沒有變化。(13)馮客:《近代中國的犯罪、懲罰與監獄》,徐有威等譯,南京:江蘇人民出版社,2008年,第237頁。

當然,這些由監獄官方提供的數字是否反映了實際情況,時人即有所懷疑。一位參觀江蘇第二監獄的學者后來就指出,“領導我們參觀的人,又告訴我們囚糧的分配是隨著囚犯作工與否而有區別的。作工的囚犯是每人每日三十兩飯,而不作工的人犯每人只有二十四兩飯一天(但是據監獄里另一位職員告訴我,囚糧的分配是二十四兩與二十兩一天,并沒有上述的那么多,究竟孰為正確,無從斷定)。”(14)梁傳愈:《江蘇第二監獄參觀記》,《法軌》1934年第2期,第180頁。

至于犯人食物種類,不同的監所由于所處區域位置、氣候、風俗等不同,其品種也不盡相同。總的來說,位于蘇中、蘇南的監所,其囚糧主食原材料以大米為主,位于蘇北的監所則以小麥為主,同時輔以蔬菜。但是由于司法經費經常短缺,犯人囚糧供給時常告急。如1933年,位于魚米之鄉——南通的江蘇第四監獄,囚糧告急狀態竟持續近四個月之久。據是年5月26日《申報》報道:“通城江蘇第四監獄,每月囚糧均難如期領到,舉債度日,最近已無法維持。朱典獄長因發生絕糧恐慌,特電蘇高等法院救濟。”(15)《第四監獄絕糧恐慌》,《申報》1933年5月26日,第8版。是年8月,囚糧告急問題依然沒得到解決,“南通第四監獄經費積欠甚巨,最近按日向縣府領撥囚糧款項。”按日領取囚糧,說明經費確實已近枯竭,囚糧供應岌岌可危。但即使是按日領取,亦難“照數領取”,典獄長只能再次電告江蘇高等法院“發生絕糧恐慌”,“迅予救濟”。(16)《第四監獄絕糧恐慌》,《申報》1933年8月3日,第10版。作為地處繁華都市,且為省模范監獄的江蘇第四監獄,其囚糧供應尚如此不濟,遑論江蘇其他各監所。

同時由于政府治理無能和管理混亂,監獄系統的腐敗更加重了犯人食物供給的不足和營養的短缺。監獄管理者貪腐的慣常路徑,便是在犯人食物上做手腳。1931年,江蘇第一監獄犯人對于該監克扣囚糧的事情忍無可忍,最終進行了舉報。根據舉報材料顯示,該監典獄長鈕傳琦克扣犯人囚糧數“當在應得口糧十分之四”。(17)《江蘇高等法院令江蘇第一監獄》,1931年12月5日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1931-065-0889-0047。1936年吳江縣看守所所長胡瑾長時間克扣囚糧,拒不執行江蘇犯人每餐20兩以上熟食慣常供應規定,其為犯人提供的食物,實際數量每犯每餐僅有十六七兩左右。(18)《吳江縣監獄人犯呈高等法院懲戒委員會》,1936年4月2日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1296-0030。1936年,淮安縣看守所主任看守李錦堂,每日克扣私吞犯人囚糧金額達“洋六元一角三分六厘”。(19)《淮安縣監犯呈江蘇高等法院》,1936年9月4日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1937-065-1272-0037。

按民國時期慣例,監所一般不給新收犯當日食糧。有些監所遂借此“契機”,任意克扣新犯口糧,甚至“凡入所新犯,欲克扣六、七天口糧”。(20)《邳縣官湖鎮人民王德垣等呈江蘇高等法院》,1936年3月10日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1296-0011。

有些監所管理者還借助犯人出獄機會,減少整體犯人囚糧供給量。如丹陽縣看守所“收押(新)犯一名,只給食米十兩”,而“開除一名”,囚糧總數“則扣糧一斤”,該所“每日新收開除絡繹不絕,以致口糧日減,互相均食,忍饑之苦,慘不可言”。(21)《丹陽縣監犯呈江蘇高等法院》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1296-0012。

更有甚者,有些監所管理者為了從犯人囚食中得到好處,公然違反監所規則中關于囚食應由犯人烹飪的規定,擅自將囚食外包,以達中飽私囊之目的。如宿遷縣監所(該縣監所共設一處——筆者注)將囚食承包于“劉、夏兩家”。該監所“口糧一日發給饅頭,一日發給煎餅(每頓十四兩),每日二頓。”承包者劉、夏兩家每天囚食“報銷為四百零五,而賣飯只得三百七十。”因而該監管獄員兼看守所所長蘇曉就此項每日“賺三十五”。該監所每日供應犯人的豆漿則“由王姓包辦”,“一天豆漿費報銷每人每日五厘(合錢二十五文,本地銀洋每元五十文),實際王姓只得二十文,該所長每人每份每日賺錢五文。”“監所共押人犯三百余名,每日進款大有可觀。”(22)《宿遷縣監犯呈江蘇高等法院》,1936年8月11日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1937-065-1272-0018。1933年上海地方法院看守所“九、十兩月期內囚糧仍由廚役在外承包”。(23)《二十二年九、十兩月份視察上海地方法院看守所報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1934-065-1023-0061。

犯人食物供給不僅數量不夠,而且質量低劣。即使在有些模范新監中,囚食質量同樣低下,甚至在囚食中如大米里摻雜沙子和石子。(24)馮客:《近代中國的犯罪、懲罰與監獄》,徐有威等譯,第237頁。1933年,在江蘇第二監獄服刑的王家祥、呂宗端等聘請律師董康上書司法行政部,控訴了管理者克扣囚糧,以低劣囚食虐待犯人事情:“本監獄間拘禁刑事犯及軍事犯,刑事犯囚糧每人每月規定三元六角,軍事犯則系四元五角,日食二餐。刑事犯每日二十兩,軍事犯各二十四兩,全監囚人約及二千,需米十一石。”但犯人實際吃到嘴的食物“專以陳腐霉爛米屑充數,純無營養成分,菜用腐爛蘿卜或連根泥之爛黃葉菜等。”“每日用費未逾百元,即每日每一囚人平均大洋六、五分,求飽不能,遑言營養,至監獄員呈報油豆腐、黃豆芽,皆屬虛偽。”(25)《上海漕河涇監獄黑暗之一般》,《法律評論》第10卷第33期,1933年,第8頁。

食物不足且質量低劣,自然會導致疾病產生。南京國民政府時期,江蘇監所中有些犯人生病,就與食物直接有關。如,江蘇第二監獄犯人曾出現牙齦潰爛病、壞血病流行事件。江蘇司法部門對此事進行了調查,“案查江蘇第二監獄人犯前次發生青腿牙疳癥,當經本部函請內政部衛生署飭。據上海衛生局派員前往該監實地調查,報告稱據詳細診察,考其癥狀,斷為壞血癥,其主要系囚犯菜蔬以腌菜、干貨為常食品,因之丙種生活素缺乏,久之遂成此癥等語。查各新監所人犯食用菜蔬之腌菜干貨為多數,若不設法改良,殊不足以重衛生而免疾病。”(26)《各新監所犯人食用菜蔬以應時新鮮者為主并分期列報令》,1932年3月3日司法行政部訓令各省高等法院第526號,司法院參事處編:《新訂國民政府司法例規》,第1287頁。再如,1933年關押230人的寶山縣監獄,竟然有100名犯人得了腳氣病,并有38人因此死去。(27)馮客:《近代中國的犯罪、懲罰與監獄》,徐有威等譯,第237頁。究其原因,同樣是犯人日常生活缺乏新鮮綠色蔬菜,及過多食用腌制和曬干蔬菜之結果。為此,司法行政部要求各新監保證犯人新鮮蔬菜的供應。針對江蘇第二監獄青腿牙疳癥事件,司法行政部發令江蘇高院,“酌定該院長遵照,即便轉飭所屬各新監所,嗣后人犯所用菜蔬以應時新鮮菜蔬為主,要按照附表規定,每兩個月為一期,每期就當地所生產菜蔬種類,斟酌衛生、經濟,預為列表,報由該院轉報本部察核。所定菜蔬至少七、八種,輪流更換周而復始”。(28)《各新監所人犯食用菜蔬以應時新鮮者為主并分期列報令》,1932年3月3日司法行政部訓令各省高等法院第526號,第1287頁。

二、飲水供給

“水為吾人生命所系,一日不可缺少之物。人犯雖不幸入獄,而天付吾人之水,當予以盡量之供給,方不背夫人道。”(29)李峻基:《江蘇第一監獄署之一瞥》,第4頁。飲水同食物一樣,為監所中犯人基本生活所需。但是,南京國民政府時期江蘇各監所對犯人飲水供應的頻次、數量并非按需供給,而是制定了一定的規則。

一般而言,江蘇監所每日開水或者茶水發放頻次,通常以兩次或三次為多,且每次所發飲水數量也有定制。如,首都地方法院看守所“每日發給開水三次,每次一磅”(30)《首都地方法院檢察官民國二十五年九、十兩月視察看守所報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1250-0020。;鎮江監獄、銅山監獄“茶水每日發三次”(31)《鎮江地方法院候補檢察官張梓民國二十五年九、十兩月視察鎮江監獄報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1250-0043;《銅山地方法院檢察官民國二十五年九、十兩月視察銅山監獄報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1250-0041。;江蘇第二監獄“飲料設有自來水,每日給開水三次”(32)《上海地方法院檢察官梅蔭堦民國二十五年九、十兩月視察江蘇第二監獄報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1224-0011。;江蘇第三監獄“每日發茶水兩次”(33)《吳縣地方法院檢察官羅篤志民國二十五年九、十兩月視察江蘇第三監獄報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1250-0025。;江浦縣監所“茶水日給兩次”(34)《江浦縣政府視察員潘天鴻民國二十五年九、十兩月視察江浦縣監獄、看守所報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1250-0082。;江蘇第一監獄則“每人每日發給沸水三次,每次二磅,收封后又發給沸水一次。”(35)《首都地方法院檢察官金鳳翱民國二十五年九、十兩月視察江蘇第一監獄報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1250-0011。上海地方法院看守所與江蘇第一監獄相同,“茶水每日發用四次”。(36)《上海地方法院檢察官梅蔭堦民國二十五年九、十兩月視察上海地方法院、看守所報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1224-0018。由此可見,各監所犯人飲水每日發放頻次和數量不盡一致。亦有個別監所的犯人飲水政策是比較寬松的,如崇明縣監獄犯人“每人每餐一碗飲茶,系熟水,不加限制”。(37)《崇明縣政府視察員吳粹若民國二十五年九、十兩月視察崇明縣監獄報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1224-0024。

對于病犯的飲水供給,各監所一般在政策上會有所照顧。如吳縣看守所“病犯需水隨時可取”(38)《吳縣地方法院檢察官呂文欽民國二十五年九、十兩月視察吳縣地方法院看守所報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1250-0033。,江蘇第一監獄也是“病犯茶水,晝夜不斷”。(39)李峻基:《江蘇第一監獄署之一瞥》,第2頁。

就犯人飲用水水質而言,江蘇各監所良莠不齊。江蘇第二監獄,由于地處經濟繁華地帶上海,又是中外觀瞻之要地,其犯人飲用水,采用了比較清潔衛生的自來水。而江蘇其他監所包括一些新監,由于經費缺乏,飲用水大都缺乏必要的衛生條件。如,江蘇第一監獄“僅有舊式水井五口,出水無多,固不足以供千人之用,且水質混濁,飲之亦有害衛生。每遇天旱,即此混濁之水,亦不易得。”(40)李峻基:《江蘇第一監獄署之一瞥》,第4頁。

監所中腐敗黑暗現象無所不在,為盡可能從犯人身上榨取利益,有些管理者甚至將索賄觸角延伸到犯人的飲水上。因為飲水限量、限次的供給根本滿足不了囚犯所需,于是有些監所中就出現了賣水的腐敗現象。如,江蘇高等法院看守所的管理者為了索賄,在飲水上大做文章,“各犯人一天略作十禸溫水下度〔肚〕。除此而外,如在〔再〕要水活〔喝〕,非要拿出錢來。約三百多錢,一吊子溫水。有錢人有水吃,無錢之人,難有一口”。(41)《江蘇高等法院看守所呈江蘇高等法院》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1932-068-1187-0082。

三、囚服、臥具供給

按照司法管理規定,犯人在監所中需統一服裝,相關法律也對囚服供給給予了明確規定。如前文所述,民國北京政府時期規定,“在監者給與灰色囚衣,除一定獄衣外,所有衣被茍無礙于紀律及衛生者,得許在監者自備。”(42)《監獄規則》,河南省勞改局編:《民國監獄資料選》上冊,第199頁。南京國民政府時期《監獄法草案》不僅對于囚服供給做了規定,而且對不同類犯人著何種顏色囚服,也有明確界定:受刑者應貸與獄衣,“科徒刑者”著灰色囚服,“科拘役者”著藍色囚衣,犯人“襯衣、臥具及日用必需之雜具一并貸與之,其種類、材料、件數或式樣及其限度,由司法行政部定之。”“貸與疾病者及攜帶之子女所用衣類、臥具、雜具,得由監獄長定之。”對于所貸之囚衣、臥具及雜具的費用,該草案明確說明“由國庫負擔之”。同時規定,“受刑者請求自行置備獄衣、用具,除獄衣、臥具依照定式顏色制備外,其他衣類、雜具,于適合衛生、維持紀律限度內得不拘式樣。”(43)《監獄法草案》,河南省勞改局編:《民國監獄資料選》上冊,第333—334頁。《看守所法草案》對于看守所內被告囚衣、臥具等供給,與《監獄法草案》中相關規定有些不同,“被告得自備衣類、臥具及日用所必需物件,不能自備者由所貸與之,其依第十五條攜帶之子女亦同”。(44)《看守所法草案》,河南省勞改局編:《民國監獄資料選》上冊,第340頁。

由此可見,民國時期監所對犯人囚服、臥具等方面的供給,在法律上都有相應的規定。這是中國獄政改良過程中,司法管理和刑罰實踐進步的表現,其中蘊含的犯人標識意識、人格平等及人道關懷等思想,是社會發展進步的重要體現。

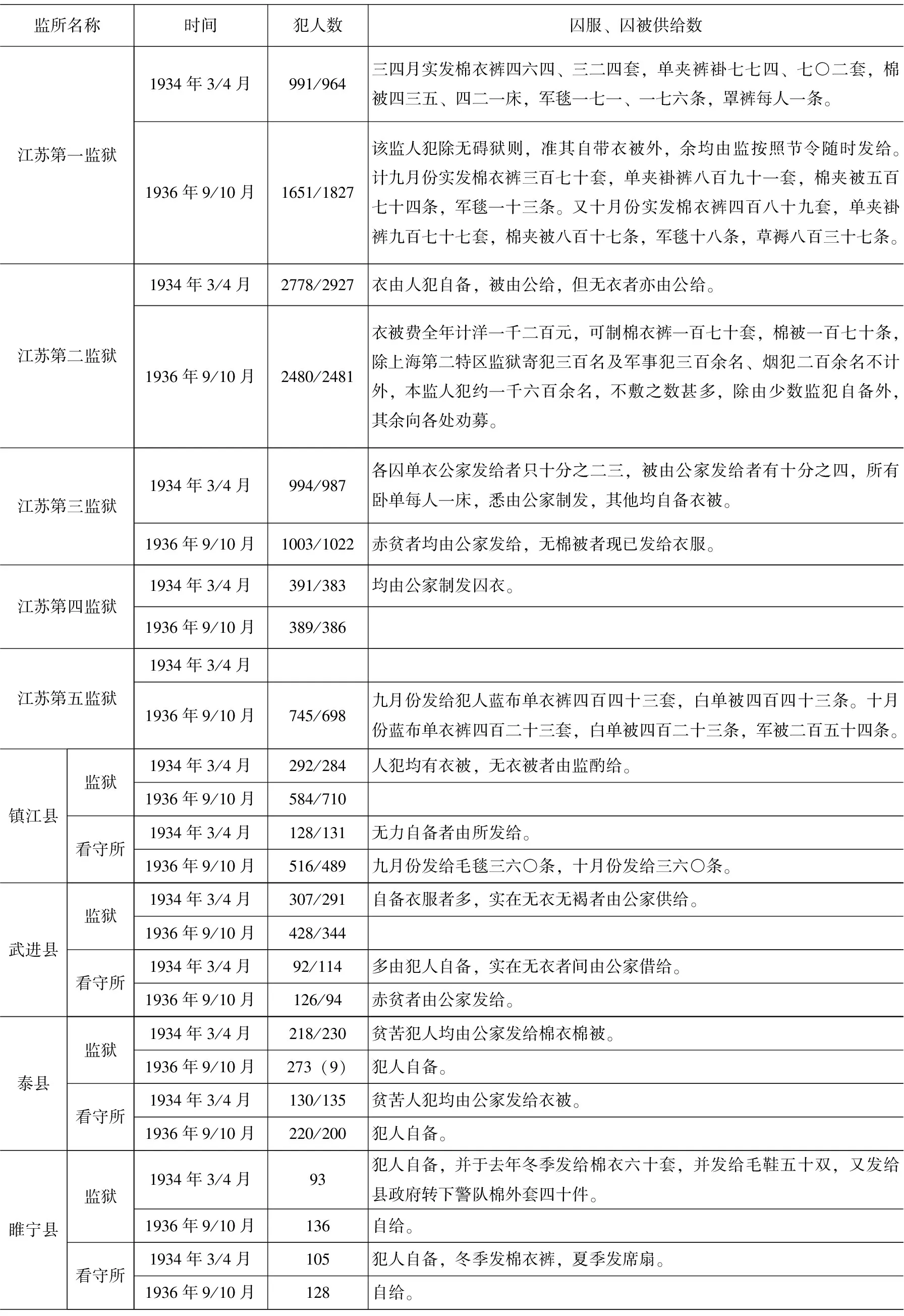

但是,法律規定并不能代表刑罰實踐的實際。對于南京國民政府時期江蘇監所犯人囚服供應的實際狀況,筆者結合1934年和1936年江蘇司法管理部門出具的部分監所視察報告相關內容,繪制下表,并據此加以討論。

表1 1934年、1936年江蘇部分監所囚服、囚被供給情況一覽表

由上表可知,江蘇各新模范監獄在囚服、囚被的供給上是有所作為的。江蘇第一監獄,綜合1934年和1936年囚服、囚被供給情況可知,該監春、秋兩季均給犯人發有棉被、棉衣、單夾褲褂、床上用品等。就具體物品數量而言,1934年3、4月份為犯人發放罩褲人均一條,該種類囚服發放數量最多,但是1936年無此項。其次是單夾褂褲、棉衣褲及棉被發放較多,兩個年份犯人接受發放人數占總犯人數比,單夾褂褲分別為76%和54%(46)這里的比率采用的是兩個年份中兩個月的平均比率,后文同此。;棉衣褲分別為40%和25%。此外,1936年該監發給犯人單夾棉褲數量占比28%;兩月棉被發放比例分別為45%和40%,10月草褥發放比達46%。除了以上五種物品外,軍毯也有少量發放。江蘇第五監獄,1936年9、10兩月實際發放囚服、囚被占監獄犯人數比例為,藍布單衣褲、白單被皆為60%;10月軍毯發放比為36%。

由江蘇第一監獄和第五監獄觀之,兩監在相同的春秋兩季里,囚服、囚被發放量卻相差較大。相較而言,第一監獄在春秋兩季棉質衣被發放較多,而第五監獄相同季節則無此項發放記錄;單衣褲褂第一監獄發放比例為1934年76%,1936年54%,且外褲人均一條,即100%,而第五監獄1936年則60%犯人發有單衣褲。考慮到監中有些長期犯可能上一年所發囚衣尚可使用,沒有再發新物,客觀來說兩監發放情況還算不錯。

相較于第一監獄、第五監獄而言,同期江蘇其他新模范監獄的情況卻不容樂觀。1933年9、10月份,江蘇第二監獄“公有衣被頗缺乏,大都由人犯自備”。(47)《二十二年九、十月份視察江蘇第二監獄報告單》,1934年5月24日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1934-065-1023-0061。該監1934年3、4月份犯人“衣由人犯自備,被由公給,但無衣者亦由公給”(48)《視察江蘇第二監獄報告單》,1934年11月26日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1934-065-1167-0243。,1936年該監“衣被費全年計洋一千二百元,可制棉衣褲一百七十套,棉被一百七十條,除上海第二特區監獄寄犯三百名及軍事犯三百余名、煙犯二百余名不計外,本監人犯約一千六百余名,不敷之數甚多,除由少數監犯自備外,其余向各處勸募”。(49)《二十五年九、十兩月份視察江蘇第二監獄報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1224-0011。第三監獄情況也較糟糕。1934年3、4月份,該監“各囚單衣公家發給者只十分之二三,被由公家發給者有十分之四,所有臥單每人一床,悉由公家制發,其他均自備衣被”。(50)《視察江蘇第三監獄報告單》,1934年11月26日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1934-065-1167-0243。1936年9、10月份則“赤貧者均由公家發給,無棉被者現已發給衣服”。(51)《視察江蘇第三監獄報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1250-0025。當然亦有個別監所表示其在特定時期內能遵章行事,但其客觀性難免令人懷疑,如稱江蘇第四監獄1934年3、4月“均由公家制發囚衣”。

由是觀之,江蘇新模范監獄囚服、囚被的供給,大多并未達到相關法律的要求,縣監中囚服、囚被由犯人自備為常態。如,1934年鹽城縣監獄、1936年泰縣監獄和睢寧縣監獄,其犯人囚服、囚被皆為自備。當然,也有些縣監對無衣被或貧苦的犯人發放了囚衣、囚被,如1934年,鎮江、武進、泰縣、崇明、睢寧等縣監獄及1936年的崇明縣監獄。但這些監獄犯人囚服、囚被的發給是否能落到實處,發給的比率能達到多少,檔案中并未交代。結合當時監獄犯人供給環境來看,“自備”才是各縣監獄較多犯人囚衣、囚服的真實來源。對此,時人進行了描述,各監“例給衣被,實多犯人自備,其受例給者,則齷齪破碎不堪”。(52)翟楚:《各省監獄亟宜改善》,《明日之中國》第1卷第4期,1936年,第197-198頁。由此可見,《監獄規則》及《監獄法草案》中有關犯人囚衣、囚被之規定,在各縣監具體刑罰實踐中并未得到嚴格執行,甚至形同虛設。

江蘇監獄犯人衣被不能得到全面供應,其根本原因在于經費短缺。1936年,江蘇第一監獄“人犯極多,而衣被費年僅九百余元,當此百物昂貴之時,不敷甚巨。因之歷任各典獄長莫不因陋就簡,敷衍從事”。不僅如此,微薄的衣被經費還會被挪用,“有時且不免以此項囚衣費,流入其他款目之用,致使現在所有人犯衣服被褥,均已破爛不堪,不特有礙觀瞻”。(53)李峻基:《江蘇第一監獄署之一瞥》,第2頁。

在獄政經費不足的情況下,有些監所通過求助慈善機構等社會組織及個人的方式,為犯人募集衣被,以解燃眉之急。時人記載:“近數年來,財政困難……即各新監獄經常費用,亦不能如數按時發給,以致囚人冬季衣服,仰給于慈善機關。”(54)王文豹:《對于監獄改良及希望》,《監獄雜志》第1卷第2期,1930年,第10頁。向社會募集,幾乎為各監所解決犯人衣被不足問題的常規做法。江蘇第二監獄地處繁華之地,故其為犯人募集的活動亦較為頻繁。1932年,“本市法租界第二特區監獄及漕河涇監獄二處,近因冬季將至,囚犯孤居鐵窗,不耐冬寒,故特代向各方請捐助冬季囚犯衣被。因各犯在監中只穿囚衣一襲,別無御寒之品,每夜入睡,亦無蔽身之物,厥狀頗為凄慘。每屆隆冬,有各犯因爭奪一被而互毆,情殊堪憫。現漕河涇牢獄中,有囚犯達二千余人,第二特區獄中亦有一二千人,共須衣被約四千套左右,如有捐助者,可徑送該獄云。”(55)《特區及漕河涇監獄為獄囚募捐衣被》,《申報》1932年10月13日,第15版。是年《申報》又載:“江蘇第二監獄署,以天氣嚴寒,各囚身披單衣,實堪憫惻,但以經費竭蹶,無力添制,昨特函辛未救濟會發放棉衣絮褥,以資救濟。原函云:徑啟者,現查敝監收禁之人犯,超過定額,總計軍刑男女已有二千六百余名,異鄉貧乏衣被不完者,十居八九。現在天氣嚴寒,各囚凍狀,實堪憫惻,敝監經費竭蹶,添制衣被,極感困難,救濟無方,奈何徒呼。夙聞貴會博施濟眾,薄海同欽,伏希慈航普渡,惠及囹圄。無論何項棉衣絮褥,量予捐募,俾彼抱膝之囚,賴慈惠而著陽春,是則仁施廣布,不啻生佛萬家矣。如蒙金諾,并乞先函示知,或請派員蒞監直接散放,尤為德便云云。并聞該會一俟經費有著,即行購制棉衣散放。”(56)《第二監獄請捐助棉衣濟囚 辛未救濟會籌劃施放》,《申報》1934年1月1日,第32版。筆者發現,《申報》幾乎每年都會多次刊登江蘇第二監獄募集囚衣被的通告。就募集結果而言,該監往往較有收獲,對此史料中也有眾多記載。如1930年,“黃金榮君因鑒于漕河涇第二監獄囚犯貧窮者多,際此嚴寒,無家屬者生命堪虞,故已迭為施送棉衣。茲黃君又于前日致送棉衣一百套,再分發無衣之囚犯御寒。典獄長董長民以黃君慈悲功德,故已備函代囚黎申謝。”(57)《漕河涇監獄函謝黃金榮 獄囚迭受黃君施衣之道謝》,《申報》1930年12月22日,第11版。但是僅靠募集,顯然不能從根本上解決犯人衣被短缺問題,何況募集來的衣被,有時也不能真正為犯人所用。據時人記載,“平時募捐所購之冬季棉衣、棉被靳而不與,有時為掩飾參觀人耳目,發出瞬即收回”。(58)《上海漕河涇監獄黑暗之一般》,《法律評論》第10卷第33期,1933年,第7—8頁。

相較而言,江蘇各級看守所犯人囚服、囚被的供給,更多遵循了相關法律規定。《看守所法暫行規則》規定,“被告人得自備衣類、臥具及日用所必需物件,其不能自備者由所貸與之”。(59)《看守所法暫行規則》,1931年8月15日司法行政部修正公布,《新訂國民政府司法例規》第3冊,第1226頁。如上表所示各看守所中,除了1934年鹽城和1936年泰縣、睢寧看守所明確表明犯人囚衣被“自備”外,鹽城、泰縣看守所其他年份及其他看守所,皆為無衣、赤貧、貧苦犯人者“貸”與了囚衣,1936年鎮江看守所還為犯人分發了毛毯等囚被類物品,“九月份發給毛毯三六○條,十月份發給三六○條”。一些地處繁華之處的看守所,其犯人囚衣被發放情況相對更為良好。如1934年,江寧地方法院看守所“押犯自備公制棉衣一百三十二件,棉褲一百十套,棉被七十五床,貧苦無衣被者發給公制衣被”。(60)《視察江寧地方法院看守所報告單》,1934年11月26日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1934-065-1167-0243。是年上海地方法院看守所犯人囚衣被“除自備外,余由公給”(61)《視察上海地方法院看守所報告單》,1934年11月26日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1934-065-1167-0243。,1936年該所則“有力者準許自備,貧之者由公發給”。(62)《二十五年九、十兩月份視察上海地方法院看守所報告單》,民國江蘇高等法院檔案 1047-1936-065-1224-0018。1934年,江蘇省監犯臨時收容所囚衣被“均由公家發給”。(63)《視察江蘇省監犯臨時收容所報告單》,1934年11月26日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1934-065-1167-0243。這與一些縣監乃至部分新模范監獄,讓犯人自備囚衣被情形相比較,看守所一定程度上似乎能夠循法辦事。

臥具不足或不良,也是江蘇監所供給方面較為嚴重的問題之一。江蘇一些監所特別是縣監所監舍內沒有高鋪或高鋪不足,致使許多犯人只能席地而臥。如宿遷,“查該縣看守所人數至二百九十余名之多,以致高鋪不敷,有以席就地而臥”。(64)《宿遷縣監所呈江蘇高等法院》,1934年11月26日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1931-065-0892-0006。江蘇第三監獄分監“監房置有鋪位,但因人犯過多,房間狹小,多就地板而臥。”(65)《江蘇第三分監呈江蘇高等法院》,1931年3月30日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1931-065-0892-0006。江蘇第二監獄犯人臥處“(大多)高鋪,但亦有少數臥在地上”。(66)《視察江蘇第二監獄報告單》,1934年4月28日,民國江蘇高等法院檔案 1047-1934-065-1023-0061。

綜上所述,我們可以看到,《監獄法草案》中關于囚服、臥具的規定,在南京國民政府時期江蘇監所的實際刑罰執行過程中,大多沒得到嚴格執行。由于財政經費劃撥政策的傾斜、政府建設新監標榜模范的政治需要,以及司法行政部門迎合社會預期心理等諸多因素,江蘇新監獄犯人囚服、臥具的供給上,相較而言體現了《監獄法草案》的規范。而對于數量較多的舊監而言,法律中有關囚衣被供給的規定,只是可望而不可即的理想,“自備”實為各縣監持久常態化的無奈之舉。雖然也有舊監會從微薄的經費中抽出些許為犯人購置破舊衣被,或募集政府部門人員破舊制服,以幫助犯人度過寒冷冬季的事例,但并不多見。相對監獄而言,看守所較能遵從“被告人得自備衣類、臥具及日用所必需物件,不能自備者由所貸與之”(67)《看守所法暫行規則》,1931年8月15日司法行政部修正公布,《新訂國民政府司法例規》第3冊,第1226頁。的規定。

四、結語

南京國民政府時期江蘇監獄犯人給養方面,呈現出理論表達和實踐操作的巨大差距。南京國民政府監獄事業較晚清及民國早期皆有一定的發展,監獄法規開始完善,其對犯人給養的各方面皆做出了較為明確、量化的規范。如食物供給方面的一日兩餐制、每餐食物分量標準規范、勞役犯增加飯量供給、病犯伙食的特殊安排、犯人飲水供給頻次、犯人囚服臥具由監獄提供等皆有詳細規定。但現實獄政管理中,犯人的這些基本生活供給并未嚴格按照法規規定執行,犯人缺衣少食、營養不足現象在各個監獄都不同程度地存在,獄政管理理論表達和實踐距離遙遠。

同時,不同監獄犯人實際給養狀況存在差異性。相對而言,新式模范監獄,如江蘇第一、第二、第三、第四、第五監獄及看守所,特別是省高等法院各個看守所,其犯人食物供給、飲水及囚服等給養相對較好,而遍布全省各縣的舊監獄和看守所,情況則比較糟糕,尤其是囚服和臥具供給方面。舊監所犯人基本沒有統一發放囚服,衣服多為自備,臥具多為低鋪,有些監獄低鋪也配備不足,甚至有犯人席地而臥。

就其時全國監獄系統來看,江蘇省監獄犯人的給養狀況,既有普遍性,也具有特殊性。南京國民政府時期,全國監所囚糧預算大致相同,即每個犯人每天食物供給為大洋一角。江蘇監獄亦如此,因而具有普遍性。但在實際供應上,各省監所差異很大,對此,當時各省監獄最高主管部門——司法行政部十分清楚。如1932年該部訓令各省高等法院指出:“案查各省監所囚糧預算規定,每名每日大洋一角以上者固多,僅規定四、五分而尤不能按數發給者,亦復不少,甚有并無規定每日酌給稀粥兩餐者,實屬有背人道。”(68)《各監所囚糧醫藥衣被等費應分別增加令》,1932年5月10日司法行政部訓令各省高等法院第1028號,河南省勞改局編:《民國監獄資料選》,第527頁。江蘇省地處南京國民政府首府之畿,且自古以來即為中國富庶之鄉,其所屬及周邊重要城市,如上海、南京、蘇州、鎮江等,較早接受近代化惠澤,因而其獨特的政治、經濟和文化優勢之于監獄改良本當有裨益,其監所在囚糧、飲水、囚服和臥具供應上雖然存在較多問題,但與其他省份相比較,給養情況還是比較好的。如在囚糧供應上,基本能夠遵循司法行政部頒布的標準。

南京國民政府時期江蘇監獄犯人給養的實況,折射出近代中國監獄事業發展的特點,即監獄事業和其他社會事業一樣,正經歷著由傳統走向現代的歷史轉型,且受諸多社會因素制約,轉型步伐較為緩慢。晚清以來,“西學東漸”漸為一股動力,匯入中國現代化洪流之中,助力中國社會由傳統走向現代,在中國監獄行刑制度上的體現,就是西方自由刑、教育刑理念逐步取代傳統的威懾刑、報復刑思想,時人已經認識到“欲知其國文明之程度,視其獄制之良否,可決也”。(69)孫雄編著:《監獄學》,上海:商務印書館,1936年,第6頁。因而給予犯人最基本的尊重,保證犯人能夠維持生活的基本供應,已漸為近代中國監獄學家和司法行政上層的共識。南京國民政府監獄法規中關于犯人供養的規定,即是監獄行刑理念近代化的具體體現,亦是中國監獄事業近代化進程的標識。正如前文所言,南京國民政府時期監獄法律法規中對犯人給養的關注和界定,所蘊含的犯人標識意識、人格平等及人道關懷等思想,是社會發展進步的重要體現。但社會轉型是個較為漫長的歷史過程,社會轉型過程中理論表達和實踐操作之間總會有一定的距離,實踐在貫徹理論表達時往往表現出一定的滯后性。因而在南京國民政府時期江蘇監獄犯人給養供應的具體刑罰執行中,相關的法律、法規并未得到全面、嚴格的執行。這在某種程度上,也說明了近代中國司法近代化步伐較為緩慢的特征。

南京國民政府時期監獄的給養狀況,是國民黨政府社會治理能力的一個縮影。南京國民政府時期戰亂不斷,國民黨當局不僅發動了內部軍閥的混戰,挑起土地革命戰爭,而且需應對日本發動的持續十四年之久的侵華戰爭,因而國民政府將其有限的財力主要集中于軍事任務,監獄改良等社會事業發展皆受掣肘,致使監獄犯人給養不足。同時,國民黨政權專注獨裁統治,社會治理體系松散,社會治理能力低下,導致貪腐問題十分嚴重。監獄是社會組織機構的一個特殊組成部分,監獄管理是社會基層治理的一個重要方面,監獄管理水平反映著國家的治理能力。南京國民政府時期,監獄犯人給養在相關法規、法律的制定上,雖較歷史時期有所進步,但在具體監獄行刑中表現出來的不能遵章行事,和貪腐事件頻發的現象,反映了監獄管理能力的低下。事實上,從一定層面上來看,監獄管理的實況,亦一定程度上反映和代表了其時政府的社會治理能力和水平。換而言之,監獄管理能力和水平為南京國民政府社會治理能力和水平的一個縮影。南京國民政府當局當然擁有發展社會生產力、治理好國家和社會的愿望,但其在施政過程中追求獨裁統治的目標,嚴重弱化了對社會治理的關注程度和投入力度。所以,南京國民政府統治下的中國,因社會治理乏力而呈現出政治黑暗、經濟蕭條、社會不穩等社會基本面貌。