“大革命”前夕的社會心理變動

——基于北京大學25周年校慶民意測驗的分析

楊天宏

近代中國處于急劇變化之中,變動不居已成社會常態。甲午戰后,康有為目睹“泰西諸國之相逼”,痛感中國面臨“數千年來未有之變局”,提出變法主張。(1)康有為:《上清帝第四書》,1895年6月30日,湯志鈞編:《康有為政論集》(收入“中國近代人物文集叢書”)上冊,北京:中華書局,1981年,第149頁。梁啟超則從歷史發展客觀規律層面對此做出解釋,認為“變者,古今之公理也”,變的趨勢無法抗拒,生存之道,惟有順變。(2)梁啟超:《變法通議》自序,《飲冰室合集》文集之一,北京:中華書局,1989年,第1頁。如果說,從鴉片戰爭到甲午中日之戰,中國之“變”主要體現在器物層面,清末民初則體現出從政治思想甚至道德這一根本層面顛覆既有,創立新的政治制度及價值體系。辛亥之后,中國的政治制度、思想文化一度朝著新文化運動指示的科學、民主方向演進。這已是翻天覆地的變化了,然而這樣的變化也不能厭人所需。1920年代中期以后,隨著被稱為“大革命”的國民革命興起,追求政制及思想上的“最新最好”成為時尚,中國再次發生重大變革,將近代中國經歷的變化演繹到當時可能達到的極致,就連對辛亥政制因革尚能隱忍(至少沒有因此絕望)的王國維,也到了非自沉無以活于世的地步。

對于“大革命”時期中國經歷的變化,歷史學者往往習慣從事變發生之后即“已然”維度考察,殊少注意到事變尚未發生時社會心理的變化。考慮到社會政治思想的變化與社會心理具有相關性,而民意測驗一定程度上就是社會心理測驗,本文擬從導致這一切變化的社會心理考察入手,選擇當時諸多民意調查中較具典型性的北大25周年校慶期間的民調作為研究對象,詳列全部調查數據,據此分析導致北伐時期及爾后中國政治思想激烈變化而此前尚處潛伏狀態的社會心理躁動,彌補既有研究的不足。(3)目前有關近代中國民意測驗的研究,比較有影響的研究成果主要有本文作者的《密勒氏報“中國當今十二位大人物”問卷調查分析》,《歷史研究》2002年第3期;項旋:《1926年〈京報副刊〉“新中國柱石十人”民意測驗探析》,《近代史研究》2014年第6期;楊程:《黨意還是民意:上海〈民國日報〉上的民意檢測(1928—1932)》,碩士學位論文,南京師范大學,2012年。

一、北大25周年校慶民意測驗概況

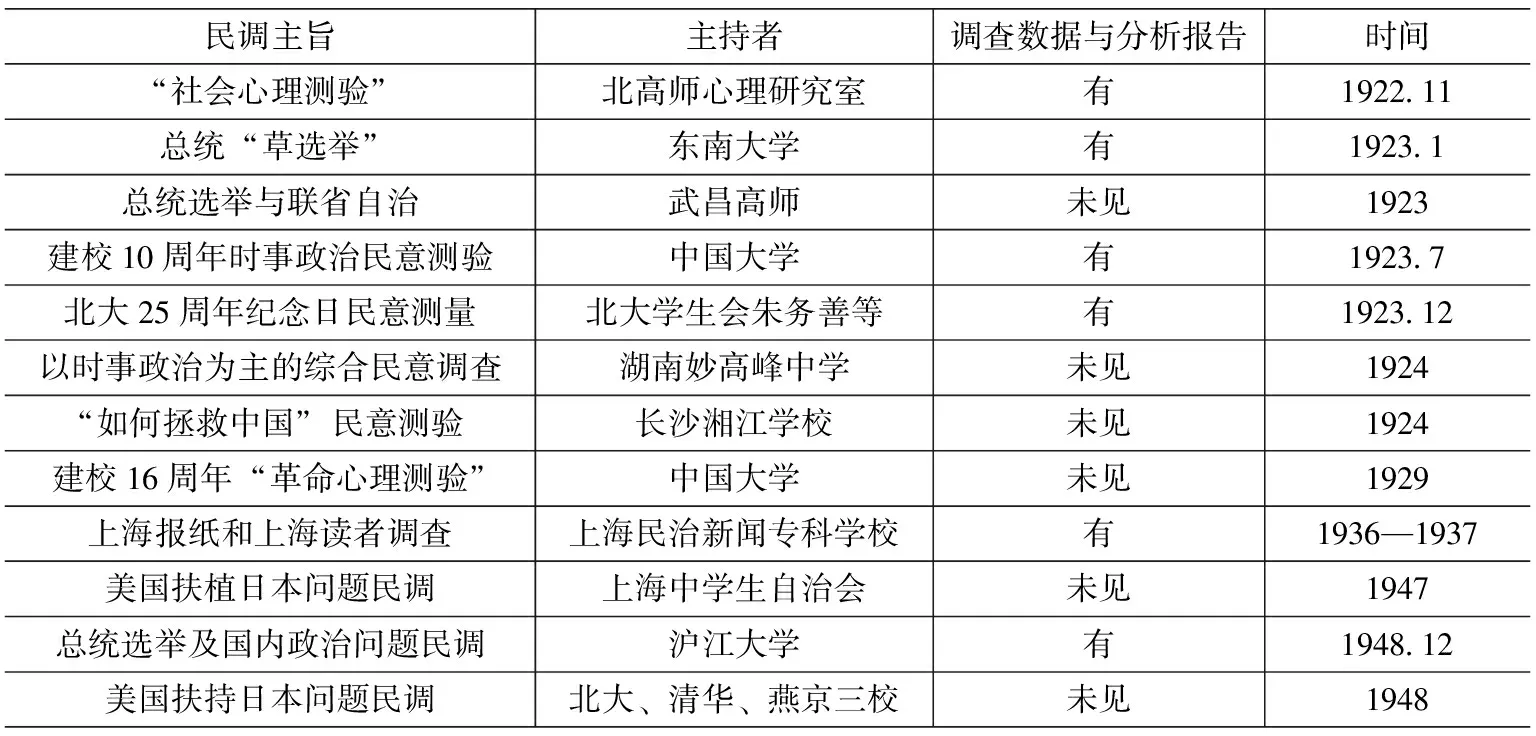

近代中國,由于尚未出現類似美國蓋洛普公司(George Gallop)那樣的職業民調機構,基本上是由國內報刊、學校以及社會團體自發舉辦民調。1927年南京國民政府建立后,為宣傳國民黨黨義,也應內政與外交之需,國民黨地方黨部宣傳部或執行部開始插手民調,但主流的民調仍由報刊與學校操辦。(4)僅1928、1929兩年,國民黨上海黨部宣傳部和訓導部就主導舉辦了至少4次大規模民調,即1929年總理紀念周的元旦民意測驗、反日民意調查、中東路事件民意調查和反俄民意調查。此外,1932年國民黨江蘇黨部會同省立民眾教育館舉行了“如何打破國難”民意調查。中共機關報《新華日報》《解放日報》等也在1938、1942、1945年舉辦民調。北大學生就舉辦過民調。有學者認為,北大25周年校慶時所作民意測驗“開我國民意調查之先河,開始沖刷我國數千年言禁堤壩”。(5)陳崇山:《民意調查在中國》,中國社會科學院新聞研究所編:《新聞研究資料》第46輯,北京:中國社會科學出版社,1989年,第3—5頁。這未必準確。近代中國最早舉辦民意調查的學校應該是北高師,時間是在1922年11月。緊隨其后,國內各大中學校陸續舉辦民調。北大的民調是在1923年12月中旬校慶期間,已晚于北高師、東南大學、武昌高師及中國大學的民調(詳見表1)。不過在近代中國由在校師生舉辦的各類民調中,北大民調包含的信息量最大,是頗具影響力的一次調查。

表1 近代中國大中學校舉辦的主要民調

1923年12月17日,北大迎來建校25周年紀念。是日及16日兩夕,學校第三院安排中西音樂及各國戲劇,白天各門各部均有展覽及各種運動,日夜人山人海,盛極一時。借此時機,以北大學生為主要成員的平民教育會講演團仿照北高師14周年紀念所辦心理測驗,舉辦民調。舉辦之前,相關人員召開會議討論具體事宜,認為“心理測量名稱不妥當,所以改做民意測量”。(6)《北大平民教育講演團團員及愿加入民意測量組者注意》,《北京大學日刊》1923年11月7日,第3版。此次測驗由北大學生會主席朱務善主持,由北大在校學生金家鳳擔任助理,參加具體事務者大多是北大學生。(7)主持人在調查報告中承認:“按制此問卷者之意,預知當日被試者,大半為知識階級之學生,大人物、大政客、商人、工人事實上必少有能冒風沙前來參觀北大之紀念會,結果即令未注明職業性別者之二百零七人全非學生,而學生之數,已占被試者全數百分之七十五。”朱悟禪:《北大二十五周年紀念日民意測量分析》,《新民國雜志》第1卷第5期,1924年3月30日,第1—2頁。調查問卷設置與北高師略異,問卷大抵由答者領取。16、17兩日,自上午10時始至下午5時,在北大第三院舉行。事前絕守秘密,知者極少,事后由同學20余人開票,當場統計各界被試者人數。計被試者共1007人。

在當時的條件下,有1007人參與的民意測驗就是規模比較大的,我們不妨作一簡單比較。1922年北高師于成立14周年紀念日作“民意測驗”,共收931票。(8)張耀翔:《高師紀念日之“民意測驗”》,《民國日報》(上海)1923年1月14日,第4張《覺悟》。1923年東南大學作“名人選舉”,收回806張選票。(9)《東南大學之名人選舉》,《民國日報》(上海)1923年11月20日,第1張第3版。1926年《京報副刊》做“新中國柱石十人”民意測驗,至投票截止僅收到220票,延長投票期限后共收到432票,再次延期后,一個月內發放票數達20余萬,收回的有效票不到500張。(10)孫伏園:《截止日聲明不截止》,《京報副刊》1926年1月31日,第7版,第222頁。同期規模和影響都比較大的《密勒氏報》“中國當今十二位大人物”問卷調查,從票數統計,參與者也不過1500余人。(11)這次選舉全部選票為1,8904票。因一張選票可填寫12位被選舉人(即1人可以投12票),以12除總票數1,8904票,投票人總數約為1575人。參見The Weekly Review,from October 7,1922 to January 6,1923.

北大平民教育會講演團在展開調查之前曾預設一些問題,提交主持者內部討論。《北京大學日刊》在校慶前40日(11月7日)曾刊發一則講演團通知,要求其團員“各人于8日(星期四)前預備一些問題(如‘你對于曹錕做總統有如何感想?’‘你相信社會主義嗎?系相信那一派呢?’……等),以便本星期四下午四時在一院二層樓特號(室)開會時提出討論”。(12)《北大平民教育講演團團員及愿加入民意測量組者注意》。可見主持者為順利開展此次民調,做足了功課。

經過前期準備,校慶前夕,相關問卷設計基本醞釀成熟,校慶期間北大民意測驗正式提出的問卷包含以下10個題目:

(一)你對于曹錕做總統,有何感想?(二)你相信當今國會嗎?須怎樣辦?(三)你對于此次政府所頒憲法,應取什么態度?(四)下列各種方治〔法〕,你以為那種可以救中國——軍閥宰制,外國共管,國民革命?(五)俄國與美國,你以為誰是中國之友?為什么?(六)你心目中國內或世界大人物,是那幾位?(七)現在中國的“日刊”、“周刊”,你最愛看那種?(八)現在中國流行關于政治方面的各種主義你相信那一種?(九)你對于目前學生運動,有何意見?(十)你最愛作如何消遣?(13)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,《北京大學日刊》1924年3月4日,第2—4版;朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(一續),《北京大學日刊》1924年3月5日,第2—4版;朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(二續),《北京大學日刊》1924年3月6日,第2—4版;朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(三續),《北京大學日刊》1924年3月7日,第2—4版。

主持者曾宣稱其主觀用心偏重政治方面,試圖通過調查,窺見一般人對現實政治的觀念,屬專題性質的調查。然而從問卷設計上看,與稍前專注政治的《順天時報》“理想政府各員選舉”(14)《理想政府各員選舉票》,《順天時報》1922年8月22日,第7版。不同,此次調查內容廣泛,與主持者的主觀設想有異。(15)主持人朱務善解釋說:“諸問中,其范圍有失之過寬者,非一言所能說盡,故答者多無完卷,即完卷亦答意紛雜,不易整理。況此刻我個人課忙、事忙,統計之恐欠精詳,粗疏之處,尚祈答者諸君原諒。”朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,第2版。對于問卷設計及調查目的,朱務善作了如下解釋:“以上十問,為吾二三同學共同制就者,其目的在乘此機會測知:(一)一般人對于今日政局之意見(如自第一問至第八問);(二)一般人對于學生運動之批評(如第九問);及(三)學生本身之課外生活情形。”主持人將所問第1至8個問題都歸入政治類,未必倫類。嚴格界定,所提10問,1至4問屬政治類,5為外交,6為對世界各國各界人物的認同,7為教育文化(亦涉及政治思想選擇),8為政治思想,9、10分別為學生運動與學生課余生活。從內容設計上看,這次民調應界定為綜合性質民調,而非專注政治的專題民調。

就調查過程考察,問卷發放與回收基本集中在北大校慶期間即12月16、17兩日。答卷收回后,先定出問題整理標準,交工作人員整理,再由朱務善負責統計分析。次年3月4日至7日,朱先以本名“朱務善”將調查報告發表在《北京大學日刊》上,同月底,又以“朱悟禪”的筆名,在原報告名之后加上“分析”二字,將“本校”換成“北大”,發表在當月底刊出的《新民國雜志》第1卷第5期上。(16)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(三續),第4版;朱悟禪:《北大二十五周年紀念日民意測量分析》,《新民國雜志》第1卷第5期,1924年3月30日,第1—6頁。兩刊所載調查報告內容相同。以調查報告發表為標志,北大25周年校慶民調宣告結束。

二、北大民意測驗的結果與數據統計

北大民意測驗究竟提供了哪些重要信息?且看第1至第3個問題的調查數據。

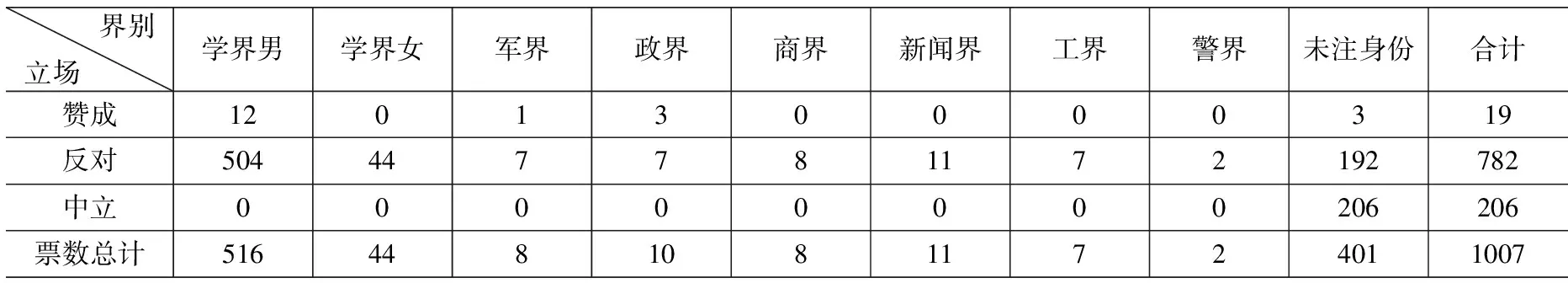

第一問:“你對于曹錕做總統,有何感想?”對此問題的回答五花八門,但粗略分類,大抵持支持頌揚立場者為一類,出以謾罵悲悼之詞者為一類,抱聽之任之態度者另屬一類。我們將其表述為贊成、反對與中立三類,相關得票數如下。

表2 北大民調第一問答案統計(17)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,第2版。

綜合此問投票結果,贊成與不贊成共計801票,其中反對曹錕做總統者782票,約占全部有效投票1007票的77.66%;贊成者共19票,約占總票數的1.89%。另外,尚有答“不耐煩提他者”2票,答“聽之不理”者2票,加上未作答者202票,合計不置可否的票數為206票,約占總票數的20.46%。主持人要求答者簡單書寫贊成或不贊成的理由。贊成的理由,大致謂惟有曹錕擔任總統較為可能,且可暫時維持中國國際地位。反對者,則不出軍閥首領無政治頭腦,是英美帝國主義雇傭者,賄選無效三種意見,有數十票慷慨陳詞刺諷謾罵者,也列入反對一類。

第二問,“你相信當今國會嗎?須怎樣辦?”此問題意簡單,照題意答案可分“相信”與“不相信”兩類,茲將兩類答案的得票數表列于下。

表3 北大民調第二問答案統計(18)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,第2—3版。

由表3可見,對“當今國會”,“相信”與“不相信”的票數共計664張,其中“不相信”票數約占99.55%,“相信”者只約占0.45%,相信與不相信之比為1∶222。相信者3票中,1票只寫“相信”二字,1票主張補選移滬議員以期成會,1票寫“清除賣身一部分議員”。在“不相信”的投票中,表達“解散”或“改選”國會的各占40%,主張改選者中有希望改選時有女子農工始為合法者,有須以職業為標準而改選者;兩類人各居20%。不相信者多主張解散國會逐走議員,更有主張根本推翻代議制者。

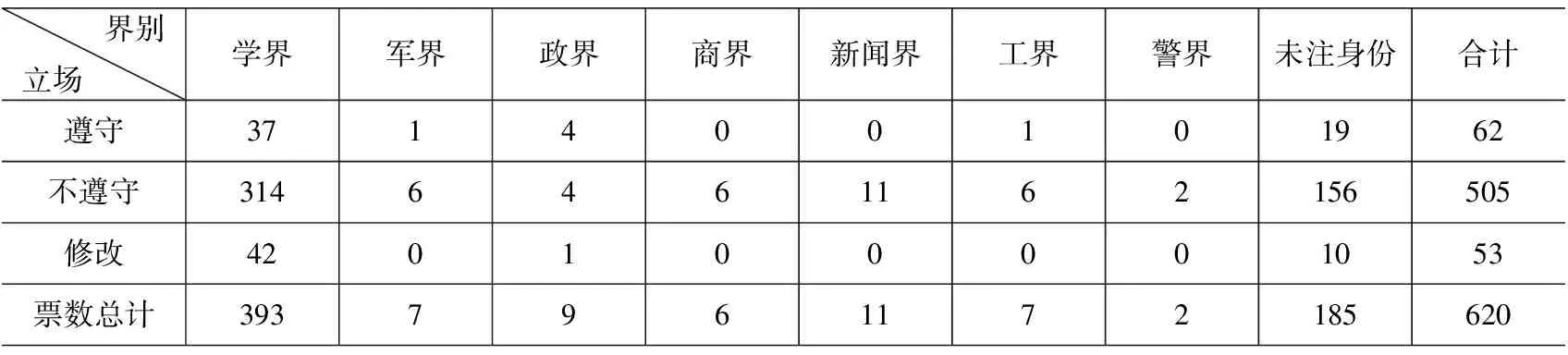

第三問:“你對于此次政府所頒憲法,應取什么態度?”此問答案可分為遵守、不遵守及修正三類,分別表示于下。

表4 北大民調第三問答案統計(19)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,第3版。此問另有“答我行我素”或“不理他”者30余票,答“不知也”1票,主張由全體國民復決一次而后生效者1票,共計32票。因不便歸入上列三類,姑作“其他”計。

對此問的投票共收回620票,其中表示不愿遵守政府頒布憲法者多達505票,約占收回票數的81.45%,表示愿意遵守者只有62票,占10%,表示修改而后方遵守者,約占8.55%,兩者相加約占18.55%。在表示對憲法“滿意”且愿遵守的投票中,有11票注明“怕政府不能實行”字樣,占該問收回票數的1.77%。

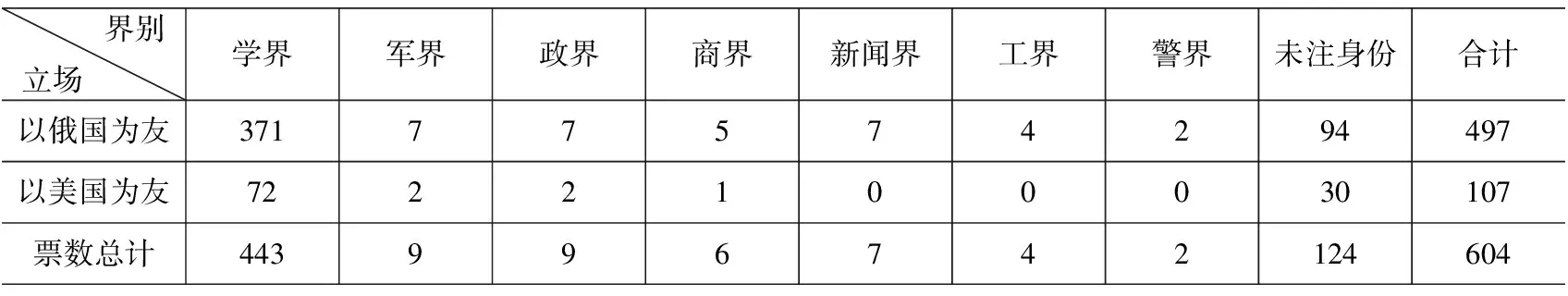

如果說,以上三問直接反映了國人對直奉戰爭之后國內現實政治的認知,那么,第5問則改變探尋方向,調查國人對中外關系(主要是中美、中俄關系)的認知。該問的題目是:“俄國與美國,你以為誰是中國之友?為什么?”投票結果如下。

表5 北大民調第五問答案統計(20)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(一續),第2版。

表列主張“以俄為友”和“以美為友”者分表獲得497票和107票,共604票,加上表示“俄、美均非中國之友”者226票,以及認為“俄、美二國均為中國之友”者12票,該問共收到842張有效選票。其中認為“俄國為中國之友”者居壓倒多數,約占59.03%,美國約占12.81%。

第六問涉及政治人物認同,因所認同的人物多為美、俄國籍,故與第五問“俄國與美國,誰是中國之友”構成邏輯上的“正相關性”(positive correlation)關系。該問題目是:“你心目中國內或世界大人物,是那幾位?”主持人做此設問時未注明“大人物”生活的時間范圍,失之寬泛,故答案列舉的“大人物”包括古今中外,頗為龐雜。

投票結果,國內得1票以上的“大人物”共42人,包括健在者和已故歷史人物兩部分。健在“大人物”共31人,得票較多者依次為:孫文473票,陳獨秀173票,蔡元培153票,段祺瑞45票,胡適45票,梁啟超29票,吳佩孚27票,李大釗25票,章太炎10票。(21)10票以下的得票人及票數為:馮玉祥、梁漱溟7票,李烈鈞6票,伍朝樞6票,王寵惠4票,陶行知、伍廷芳、康有為、吳稚暉各3票,李石曾、唐紹儀各2票,顧維鈞、顏惠慶、黎元洪、范源濂、木蘭女士、何東、張勛、曹錕、熊克武、王正廷、馬寅初等各1票。已故“大人物”共11人,所得票數為:袁世凱5票,蔡松坡3票,孔子、老子、莊周、墨子、漢武帝、李陵、諸葛亮、王陽明、曾國藩各1票。

受國人膜拜的國外“大人物”共41人,其中健在者共22人,按照得票多寡排序分別是:列寧227票,威爾遜51票,羅素24票,泰戈爾17票,愛因斯坦16票,威廉第二12票,托洛茨基12票,哈定10票,甘地9票,杜威9票,路易喬治6票,杜里舒6票,郭倫泰、克魯泡特金各4票,愛羅先珂3票,布拉雅惹克、布利克斯基、多士多娃斯基、基諾維耶夫、愛迪生各2票,基馬爾、葛利普各1票。受國人膜拜的已故外國人共19位,得票順序如次:華盛頓11票,俾斯麥、林肯9票,托爾斯泰7票,馬克思、拿破侖各6票,許斯、大彬榮、牛頓、達爾文、釋迦各3票,納爾遜、福祿特耳、盧森堡、里布克內亞、尼采各2票,詹姆士、馬丁·路德、亞力士多德各1票。(22)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(一續),第2—3版。

由于列舉“大人物”未必包含對投票人思想主張的認同,故主持人特別設計了一個相關題目:“現在中國流行關于政治方面的各種主義你相信那一種?”此問不由主持人提供選項,而由答者自由書寫所信仰的“主義”,導致答案五花八門。(23)具體各界的不同“主義”的得票為:1.學界。學界男:(1)社會主義203票,(2)孫文三民主義103票,(3)民主主義51票,(4)聯省自治30票,(5)好政府主義14票,(6)革命的民族主義8票,(7)武力統一4票,(8)資本主義、和平運動、君主立憲、國家主義、民生主義各2票;(9)民權主義、合作主義、開明專制各1票。學界女:(1)社會主義22票,(2)孫文三民主義5票,(3)民主主義、革命的民族主義、女子參政、專制政體各1票。2.未注職業性別者:(1)社會主義43票,(2)孫文三民主義40票,(3)聯省自治9票,(4)民主主義9票,(5)五權憲法、資本主義、國民革命各2票;(6)復辟、斯巴達尚武主義各1票。3.其他:(1)社會主義23票,(2)民主主義5票,(3)孫文三民主義5票,(4)大革命主義2票,(5)尚武主義、武力主義、聯省自治各1票。朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(二續),第2版。以下展示各界所答各種主義中排列前5位者,借窺其余。

表6 北大民調第八問答案統計(24)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(二續),第2版。

北大民意測驗內容廣泛,限于篇幅,無法全數羅列。有些問題,出于寫作技術考慮,將在下文涉及。而一些個性化色彩太濃的問題,如第10問“你最愛作如何消遣”(25)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(三續),第2—4版。,因答案五花八門,無奇不有,很難歸納出群體特征,加之與本文的研究旨趣存在距離,故予舍去。但僅從上列6個問題的統計數據,已可清楚看出,1923年秋冬之際,中國社會心理已開始躁動,中國政治中一些重要的變化正由隱而顯,漸成趨勢,難以逆轉。

三、北大民調反映的中國社會心理躁動

爆發于1920年代中期的“大革命”并非憑空而起,赤地新立,而是有醞釀已久的社會心理作為依據。北大25周年校慶民調的價值在于,其數據反映了“大革命”前夕中國社會心理的潛在變化,為認識爾后革命高潮的到來及國共兩黨推進的“大革命”獲取成功的原因,提供了社會心理的分析基礎。

“大革命”前夕中國社會心理的躁動首先表現為被調查者對直系統治下的現實政治強烈不滿。從上列投票結果可以看出,盡管北大此次民調的時間(1923年12月16—17日)正當直系、軍政勢力已達高峰,與之抗衡的孫中山、段祺瑞、張作霖均遭遇嚴重軍事與政治挫折,直系軍人的統治卻已露出盛極而衰的跡象:一方面,直系“恢復法統”各項舉措的“合法性”與“合道性”遭到嚴重質疑;另一方面,戰爭的失敗迫使段、張結好因陳炯明“叛變”而窮困潦倒的孫中山,組成“反直三角同盟”,三方同仇敵愾,很快恢復了一度喪失的元氣。

在政局變化導致的社會心理躁動中,國會地位與憲法尊嚴在國人心中的動搖最具根本性,它不僅關系當時政局,也對后來中國的政治走向產生了重大影響。

北大民調第二問旨在征求民眾對于國會的態度。由表3可見,該問共收到664張答卷,其中“不相信”國會的票數多達99.55%,“相信”者只占0.45%,不相信者占壓倒性多數,甚至有投票主張將國會議員“打走、槍斃、活埋”及“根本推翻議會代以委員制”者。(26)朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,第2版。國會在中國的未來命運,由此不難想見。

由于國會受到多數人批判,由國會制定的根本法也遭到否定。本來,從純文本維度分析,《中華民國憲法》比此前幾個根本法更為成熟。(27)《中華民國憲法》汲取此前十余年的政治經驗和教訓,參考借鑒美、德、法、加諸國憲法及民十國是會議所擬憲草中諸多主張,制憲程序嚴格,憲法原則體現充分,盡管仍有缺陷,卻算得上一部相對完備的成文憲法。總體而言,民初制憲工作趨向成熟,至少從制憲技術層面觀察可以得出這一結論。學者荊知仁認為,《中華民國憲法》是民元以來10余次制憲的結晶,多年的制憲經驗加上“天壇憲草”這個“優良坯胎”,使該憲法在體系的規范性、內容及結構的完整性、立憲技術的成熟性等方面都達到當時較高的水平。詳見氏著:《中國立憲史》,臺北:聯經出版事業公司,1984年,第336—337頁。然而,就是這樣一部凝聚近代國人長期歷史經驗教訓和制憲專家多年心血的成文憲法,甫經國會“三讀”通過頒行,激進人士就指責國會議員接受“賄賂”,將議員比做收錢做事的“娼婦”,以“娼婦不能產合法之嬰兒”(28)陳茹玄:《中國憲法史》,臺北:文海出版社有限公司,1985年,第136頁。為由,對之加以攻擊。國人對憲法的不認同,清楚反映在民調數據之中。北大民調第三問旨在征求民眾對憲法的態度。該問共收回620張答卷,其中表示不愿遵守者為505票,愿意遵守者只有62票,兩造票數在全部票數中的比例分別為81.45%和10%,另有部分投票者表示修改后或可遵守,占該問總票數的8.55%。國人對新頒憲法的不尊重,由北大民調結果可見一斑。值得注意的是,此時《中華民國憲法》問世僅兩個月零七天,直系軍政首腦還在為制定頒布了中國歷史上第一部成文憲法而陶醉,不知“賄選”的指控和順此邏輯產生的“賄憲”性質認定,已預判了這部憲法悲劇式的命運。一年后該憲法被段祺瑞臨時執政府廢棄(29)段祺瑞執政后,重新起草了一個《中華民國憲法案》,試圖取代“曹錕憲法”。但其執政時間不長,導致已頒布的憲法被廢棄,新起草的憲法案卻未能成立的局面。吳經熊、黃公覺:《中國制憲史》,收入“民國叢書”第4編第27冊,上海:上海書店,1992年,第74—75頁。,除了直系在第二次直奉戰爭中遭受失敗這一軍事及政治原因之外,國人對這部憲法的否定性認知,是為重要原因。

在中國政治演化過程中,曹錕被指控“賄選”是人心向背變化的重要轉折點。本來,直系推進“武力統一”政策,國人付出代價不菲,但在國家四分五裂、“統一”漸成國人普遍訴求的語境下,直系的政治主張亦一度為多數國人認同。曹錕恢復國會、制定憲法之舉曾得到包括胡適、蔡元培、湯爾和在內的眾多自由知識分子的喝彩。(30)1922年5月直奉戰爭以直系獲勝宣告結束,直系隨即宣告“恢復法統”。胡適支持王寵惠、湯爾和、羅文干等人加入北方內閣,組建“好人政府”,即其對直系政治舉措部分認同的表示。參見胡適等:《我們的政治主張》,《努力周報》1922年5月14日,第1—2版。國際輿論也對直系軍政領袖表示好感,曹錕、吳佩孚相繼登上美國《時代》周刊,風光一時。(31)“China: New President,”Time, vol.2, no.7(October 15,1923),p.12; “China: An Inauguration, ”Time, vol.2, no.8(October 22,1923),p.9.然而曹錕急不可待想上位總統,以及未能處理好大選與補發議員歷年欠薪的關系,招致“賄選”指控,認為其做法同時觸犯了法律和道德底線。結果曹錕當選總統的“合法性”與“合道性”均受質疑,其在民眾心目中的地位驟然下降。北大民調第一問征求民眾對曹錕當選總統的態度,調查結果顯示,反對票多達782張,約占全部有效票的77.66%,充分說明了“賄選”指控對曹錕乃至當時中國政局的政治影響。

問題的嚴重性在于,國人對現實政治的極度不滿,導致國人對民國肇建以來既有政制選擇的懷疑,并因這一懷疑,產生了對“最新最好”政制的向往和探索。北大民調結果公布才數月,政治學者高一涵在《現代評論》發表文章稱,從“法統”上看,此屆國會應該“消滅”,從“受賄及代表資格”上看,此屆議員身份應該“取消”。不僅如此,他還呼吁通過革命,“把民國十三年中所演的一段歷史一筆勾銷,在一張白紙上重新繪畫出來一個新制度”。(32)高一涵:《國會問題》,《現代評論》第1卷第2期,1924年12月20日,第7—8頁。

高一涵的主張,并非個別人曲高和寡的另類主張。北大民調反映出的國人對世界“大人物”的認同,以及“與國”認知“由美徂俄”的變化,證明高氏主張已產生巨大社會共鳴。調查數據顯示,取代巴黎和會期間受到膜拜的威爾遜,此時的列寧已成為國人心中的“世界第一偉人”。此次參加測驗者心中健在的外國“大人物”計22人,總共得到449票。其中列寧票數最多,得227票,幾占全數之半。以國別論,俄國有9人,共263票,美、德、法、英及印度雖有人入圍,然合計亦不及俄國人所得票數。可見國人心目中的世界偉人已大多由俄國產出。(33)此問對于被選者既無事業之標準,也無時間之限制,故國內及世界被選人物,時間上涵蓋古今,職業上包羅各業,不過因主持者所設計的問題多與政治有關,故不自覺引導答者對于該問當選人物,偏重政治家與軍事家。筆者揣摩,這很可能正符合此次民調主持者之原意。

這一調查結果,與北大學生在巴黎和會期間對美國及美國總統威爾遜的推崇形成鮮明對照。巴黎和會期間,北大等校學生曾跑到美國大使館前,高呼“威爾遜總統萬歲”。(34)陶文釗:《中美關系史(1911—1949)》,上海:上海人民出版社,2004年,第61頁。當時列寧的名字尚較少為國人所知。然而,國人對美國的向往、對威爾遜的崇拜與期望只是胡適觀察中的“六個月的樂觀與奢望”,很快就“幻滅”。(35)胡適:《紀念“五四”》,歐陽哲生編:《胡適文集》11,北京:北京大學出版社,1998年,第578頁。北大民調顯示,威爾遜所得選票還不及列寧的四分之一(列寧227票,威爾遜51票),這一變化顯然不能僅用巴黎和會中國外交失敗加以解釋。外交上威爾遜的“背信棄義”固然可以部分說明這一變化,但國人認為俄國能“友好待我”,蘇俄體制乃“最新最好”政治體制的“迷思”(myth)(36)艾樸如(Bruce A. Elleman)在分析1920年代初中國國民的對外情緒時曾揭示出“兩大迷思”(myth):一是威爾遜“出賣中國”的迷思,一是蘇俄“平等待我”的迷思。他說正如中國公眾對威爾遜在巴黎和會上“出賣中國”這一迷思背后的真相知之甚少,蘇俄“平等待我”迷思背后的真相也深藏不露,鮮為人知。兩者交叉形成的認識死結將會在中國產生巨大而深遠的歷史回響。Bruce A. Elleman, Wilson and China: A Revised History of the Shandong Question,M.E. Sharpe,Inc., 2002, pp.170-171.,才是深沉的原因所在。如果將這一問題的答卷與第五問“俄國與美國,你以為誰是中國之友”的答案并觀,近代國人“與國”認知發生“由美徂俄”的重大變化,“走俄國人的路”的主張,已出現端倪。

與國人對外國人認知的變化相呼應,國內當選“大人物”也呈現“親俄”(或主張“聯俄”)者獲多數票的情況。在入圍國內(健在)“大人物”的10人中,孫中山、陳獨秀、蔡元培3人居前三甲,共得799票,約占總票數1056票的75.66%。3人之外,國內入圍“大人物”排名前10位中“親俄”或一度與蘇俄密切接觸者還有李大釗、馮玉祥、吳佩孚3人,合計“親俄”(或主張聯俄)者共6位。尤為矚目的是,國民黨領袖孫中山獨得473票,占入圍國內“大人物”全體票數的44.79%。孫是“聯俄”的倡導與實踐者,他在近似“海選”的投票中得到如此多的支持票,可知一般人對蘇俄以及主張“聯俄”的國民黨的態度。

隨著“與國”認知“由美徂俄”,國人的思想及政治信仰亦發生相應變化。由表6可見,在被調查者信仰的各種“主義”中,“社會主義”得票最多,共291票,“孫文三民主義”次之,共153票。而“孫文三民主義”中的“民生主義”,按照孫中山自己的說法就是“社會主義”。如果將這一部分加進去,則信仰“社會主義”的人更多。不僅如此,北大民調第五問調查結果,多數受調查者主張“蘇俄為中國之友”,所述理由的第一點,包含俄國“是社會主義國家”。(37)主張以“俄國為中國之友”者陳述的理由主要有5點:1.俄國為中國鄰國,是社會主義國家,無階級之分,以不侵略為原則;2.俄國為反帝國主義國家,中國正好與之聯合,抵抗英美;3.俄國為被壓迫民族,與中國情形相同;4.俄國哥薩克騎兵戰斗力強,“赤軍”能戰斗;5.美國待中國政策惡劣,俄國對中國友善。朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(一續),第2版。可見1920年代“大革命”前夕,曾經被視為洪水猛獸的“社會主義”思潮,一度被看作“西班牙流感”,避之唯恐不及的蘇俄政治主張,已為越來越多的國人信仰。(38)當時信仰的社會主義不全是“科學社會主義”。不用說一般被調查者,就連瞿秋白,對馬克思倡導的“社會主義”也知之甚少,他回憶說:“我第一次在俄國不過兩年,真正用功研究馬克思主義的常識不過半年。”他承認自己的一點馬克思主義理論常識,差不多都是從報章雜志上的零星論文和列寧幾本小冊子上得來的。在1923年的中國,研究馬克思主義以及一般社會科學的人,還少得很。因此,他在擔任上海大學社會學系教授之后,“就逐漸的偷到所謂‘馬克思主義的理論家’的虛名。其實,我對這些學問,的確只知道一點皮毛。”瞿秋白:《多余的話》,收入《餓鄉紀程 赤都心史 亂彈 多余的話》,長沙:岳麓書社,2000年,第329頁。這無疑壯大了“社會主義”的聲威,有利于“社會主義”在中國的初期傳播。(39)北大民調顯示的國人對“社會主義”的信仰,除了國共兩黨的宣傳作用而外,也與中國的歷史傳統及中國知識分子生存的文化土壤有關。傳統儒家對“大同”社會的憧憬,莊子《齊物論》中調和萬物差異,以“齊”衡天地萬物之境界,皆屬終極理想。但如何實現這一理想,中國古代無論何種學派,均未設想出一個理性的、可供實施的步驟與過程。故中國古代政治家(含野心家)僅用“均貧富”的口號,便能輕易調動深層次的人性之“善”與“惡”,為我所用。晚清及近代的一些知識分子無論動機如何,其容易接受社會主義,斷然否定資本主義,應與這一傳統有關。

國人思想政治信仰的這一重要變化,從這一時期知識界的閱讀取向上也可窺見。北大民調第七問是:“現在中國的日刊周刊,你最愛看那種?”投票結果為,“學界男”最愛看的日報前5名分別為:1.《北京晨報》51票,《晨報副刊》35票;2.上海《民國日報》43票,其副刊《覺悟》5票;3.《申報》33票;4.上海《時事新報》21票,其副刊《學燈》9票;5.《北大日刊》21票。“學界男”最愛看的周刊前5名為:1.《向導周報》144票;2.《努力周報》87票;3.《中國青年》23票;4.《民生周刊》22票;5.《創造周刊》13票。“學界女”最愛看的日報前3名(無4—5名)為:1.《民國日報》8票;2.《晨報》1票,《晨報副刊》2票;3.天津《婦女日報》1票。“學界女”最愛看的周刊前5名為:1.《向導周報》11票;2.《民生周刊》10票;3.《中國青年》10票;4.《創造周刊》2票;5.《群益》1票。

除了學界,尚有若干未注職業及性別者對該問做出回答。其最愛看的“日報”前5名為:1.《民國日報》13票,答其副刊《覺悟》者3票;2.《北大日刊》12票;3.《申報》5票;4.《時事新報》4票;5.《北京晨報》2票,答其副刊者3票。最愛看的“周刊”前5名為:1.《向導周報》52票;2.《努力周報》37票;3.《民生周報》6票;4.《創造周刊》2票;5.《中國青年》2票。(40)此外還有其他職業者對此表明立場。其最愛讀的日報前5名為:1.《民國日報》14票;2.《時事新報》2票;3.《申報》2票;4.《商報》2票;5.《北京日報》2票。最愛讀的周刊前5名為:1.《向導周報》15票;2.《經濟周刊》3票;3.《努力周報》3票;4.《體育周刊》2票;5.《美語周刊》2票。此問尚有答“無”者共20余票,有答“都有黨派關系不愛看”者4票,亦有答愛看月刊季刊者,還有答《北大社會科學季刊》《創造季刊》《新青年季刊》等及《銀行月刊》《小說月報》《婦女月報》《東方雜志》《新民國雜志》等,以其非此問范圍,故從略。就日刊而言,愛看上海《民國日報》及《北京晨報》者最多,前者共78票,后者共56票。就周刊而言,愛看《向導周報》《努力周報》者最多,前者共222票,后者共120票。朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(一續)第3版;朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》(二續),第2版。

依照政治傾向,以上報刊可分三類:一類是國共兩黨分別主辦的主張激進社會改造的期刊,主要有上海《民國日報》《向導周報》《中國青年》及后期的《創造周刊》;一類為梁啟超、徐志摩等人創辦的帶有改良主義色彩的期刊,主要有上海《時事新報》《北京晨報》《努力周報》;另一類是以《申報》為代表的相對中性的報刊。上列調查數據清楚顯示,主張激進社會改造的期刊已取代改良主義期刊,成為被調查者的“最愛”。由于報刊閱讀關系到思想與信息的攝取與傳播,此項調查結果意義非同一般,在很大程度上預示了中國思想政治的未來走向。

正是以政治思想認同的變化作為支撐,解決中國現實問題的預案被列入民調主持者的調查范圍。北大民調第4問為:“下列各種方法,你以為那種可以救中國——軍閥宰制,外國共管,國民革命?”結果顯示:贊同“軍閥宰制”者10票,贊成“外國共管”者19票,認為主持人所列辦法“都不能救中國”者6票,主張以“無為主義”救中國者2票,嗟嘆中國“無法可救”者4票。在所有投票中,主張“國民革命可以救中國”者最多,共725票,約占全數96.15%。(41)贊成軍閥宰制10票,其中學界男9票,未注職業性別者1票,其余0票;贊成外國共管19票:其中學界12票,軍界1票,政界2票,未注職業性別者4票;贊成國民革命725票:其中學界男459票,學界女45票,商界7票,工界6票,軍界7票,記者11票,政界7票,警界2票,未注職業性別者181票。朱務善:《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,第3版。盡管當時多數國人對何為“國民革命”知之甚少,但國人對軍閥統治及列強欺凌的現實嚴重不滿,亟欲尋求新的政治出路的愿望,已表露無余。而國共兩黨,雖暫時尚處“蟄伏”狀態,其主張的以“打倒軍閥”“打倒列強”為基本訴求的“國民革命”,卻在國人的思想認知和意識深處,醞釀已久,呼之欲出。

四、北大25 周年校慶民調可信度分析

北大民調公布的數據偏向否定當選總統曹錕,否定現行國會以及國會制定頒布的憲法,偏向認同國民黨和蘇俄,偏向信仰社會主義,這些數據和根據這些數據得出的明顯帶有“革命”色彩的分析結論是否足以采信?這是需要研究者認真評估的問題。民調學者格威茲和威特(Sheldon R. Gawiser ,G.Evans Witt)指出,民調是人為的,帶有一定的主觀因素。要評估民調,“至少得先知道民調是誰做的,才好想辦法掌握其他關鍵資訊”。(42)Sheldon R.Gawiser and G. Evans Witt,《解讀民調》,胡幼偉譯,臺北:五南圖書出版股份有限公司,2001年,第65頁。為明確北大25周年校慶期間舉辦的民調的可信度,有必要對此次民調主持者是誰,其身份如何做一番考察。

與西方成熟時期的民調多由民調公司舉辦不同,中國早期的民調是在完全沒有專業民調公司的歷史條件下,由報刊、學校和社會團體舉辦。北大25周年校慶期間的民調也不例外,它是由平民教育講演團承頭舉辦。該團成立于1919年3月,其前身是北大學生自發成立、旨在為校內工友補習文化的“校役夜班”。后來該補習班改成講演團并擴至校外,成為研究中共黨史者熟知的平民教育講演團。講演團創始人及總干事是中共早期領導人之一鄧中夏。此次民調的主持人是講演團成員、北大學生朱務善,同為北大學生的講演團成員金家鳳充當助手,朱、金二人均為中共黨員。此外,參與調查工作者還有“講演團”成員謝汝鎮、劉錫五、沈本安、楊世清等。這些人大多具有國、共兩黨的政治背景。(43)朱務善(1896—1971),湖南常德人,1919年考入北京大學,曾擔任北大學生會主席和北京學生聯合會主席。讀書期間結識北大圖書館主任李大釗,1920年10月加入“北京共產主義小組”,1921年加入中國共產黨,是中共“一大”召開前的57名黨員之一。協助朱務善主持北大民調的金家鳳(1903—1979)1920年代初借口“赴法留學”,向家人要了6000大洋交給陳獨秀,對中共早期活動提供了重要的經濟支持。與朱務善一樣,金在“一大”召開前便已加入中共。謝汝鎮(1898—?)安徽青陽人,1922年考入北大,1926年畢業,獲理學士學位,就學期間曾加入國民黨。劉錫五(1898—1997),河南鞏義人。1918年考入北京大學預科,1920年考入北大中國文學系,在校期間任北大學生會干事,河南旅京學生聯合會評議,1924年春加入國民黨。參見中共北京市委黨史研究室編:《中共北京黨史人物傳》第6卷,北京:中共黨史出版社,1998年,第100—112頁;華永義:《金家鳳生平事略》,南京:中國人民政治協商會議江蘇省吳縣委員會文史資料委員會編印:《吳縣文史資料》第6輯,1989年,第43—52頁;安徽省青陽縣地方志編纂委員會:《青陽縣志》,合肥:黃山書社,1992年,第590—591頁;劉錫五:《昨日種種集》,鞏縣自助學會1932年編印,“年表”第1—14頁。從主持及參與者的構成與組織歸屬上看,此次民調并非北大校方操持,而是由北大左翼學生參與的平民教育講演團成員舉辦,因而從嚴格的學術意義上講,此次民調被冠以“北大”二字,并不恰當。(44)本文一些情況下也使用“北大民調”字樣,只是出于行文簡潔的考慮,并非認定此次民調系北大組織,屬北大“官方”的民調,這是需要說明的。

問題在于,民調主持者的特殊政治背景對此次民調的結果是否產生了影響?結論應該是肯定性的。當事人朱務善后來回憶往事,曾將北大民調視為國共兩黨的政治宣傳,聲稱兩黨常利用講演團這個“公開群眾組織”,“實際由黨團員帶頭”,作政治性質的宣傳,以“反對當時的北京政府”,強調該組織“正確地反映了當時廣大群眾對北京政府的態度,另一方面顯現出了當時廣大群眾在中國共產黨影響之下,對進行國民革命的迫切要求”,產生了很大影響。(45)朱務善:《北大平民教育講演團在“五四”前后所起的作用》,張允侯等編:《五四時期的社團》二,北京:生活·讀書·新知三聯書店,1979年,第254—255頁。可見北大25周年校慶期間的民調是中共領導的“宣傳運動”的組成部分,目的在于“反對北京政府”。既然帶有這一政治目的,則此次民調與標榜價值“中立”、不帶感情色彩的民調存在明顯區別。

至于黨派宣傳究竟到了什么程度,是否出現最后公布的調查數據偏離事實的情況,限于資料,目前尚不得而知,不過當時不少民調都不同程度存在這種情況。高佩瑯揭露說:“舉行測驗的人,發現測驗的結果,和己意大相反背,或對于己派己黨的聲威,沒有什么光彩,便秘不發表(如某大學的民意測驗是一例),或于事先加以種種暗示,以便作有利于己黨己派之宣傳,那便是失掉了民意測驗的真意,一種無聊的勾當而已。”(46)高佩瑯:《發表投票的疑問》,《京報副刊》1926年2月6日,第8版。高是1926年說這番話的,所說“某大學的民意測驗”,不一定遙指三年前的北大民調,但黨派對民調的操控既然到了可以篡改調查結果的程度,北大民調也很難遵守嚴格的民調規范。

從民調問卷及備選答案的設計上看,北大民調也存在問題。按照社會學規范,民調問卷設計應該中性,以便讓不同背景的受訪者能針對同一問題,提供反映真實想法的答案。(47)Sheldon R. Gawiser and G. Evans Witt,《解讀民調》,胡幼偉譯,第107—108頁。問卷尤其不能使用帶有感情色彩的詞語,避免產生暗示作用或誘導效應。(48)李海容:《東西方民意測驗的比較研究》,中國人民大學《新聞學論集》編輯組編:《新聞學論集》第12輯,北京:中國人民大學出版社,1987年,第181—182頁;喻國明:《解構民意:一個輿論學者的實證研究》,北京:華夏出版社,2001年,第26頁。然而此次民調多少違反了這一原則。比如第4問:“下列各種方法,你以為那種可以救中國——軍閥宰制,外國共管,國民革命?”主持人提供的三個選項中的前兩個即“軍閥宰制”與“外國共管”都明顯含有貶義。“軍閥宰制”與受人宰割近義,讓人不寒而栗;而“外國共管”則給人以國將不國的恐怖感,沒有人愿意見到這樣的局面,于是主持人主張的“國民革命”幾乎成為唯一選項。不惟如此,主持人在調查報告中對問卷第一、二兩項問題的調查結果所作概括,更直接透露出對直系北京政府,對國會及憲法的否定。(49)主持人在調查報告中指出:“今吾人所測知之結果,對于曹氏,則不信其為總統,對于國會議員,不曰解放逐走,則曰宰殺活埋,對于憲法,則多數表示反對,然則費九牛二虎之力組成今日之北京政府,將不見信國人矣。故贊成或幫助北京政府者,概非吾友。然則何為而可?曰:以‘國民革命’之手段,擁護其所深信之中國大人物,建設理想中之社會主義國家,此其內政之主張也;排美聯俄,反抗國際帝國主義,使中華民族在政治上經濟上完全獨立,此其外交之主張也。”朱悟禪:《北大二十五周年紀念日民意測量分析》,第12頁。這就違反了問卷設計應該中性、不具誘導色彩的現代民調基本原則。

民意調查的價值取決于民眾的參與度。從調查對象角度分析,北大民調也存在一定缺陷。此次民調是借校慶期間各界人士云集北大之機舉行的,被試者共1007人,雖包括軍政工商法學各界人士,但從參與者的具體構成看,這次測驗系以學界為主,共752人,約占全體人數的74.68%;其他各界除未注明職業者外,共48人,約占總人數的4.77%;未注明職業者207人,約占總數的20.56%。從性別構成上看,婦女僅47人,在全體參與者中所占比例僅4.67%,除學界外,其他各界均無婦女參加。從年齡上看,“答者年齡平均在26歲左右,大抵自16歲至40歲”。近代中國系一農業國,農民居人口絕大多數,但調查沒有一個農民參加。(50)朱悟禪:《北大二十五周年紀念日民意測量分析》,第12頁。這種在較小社會群體中舉辦的民調,“樣本”并不具備人群“總體”的全部特征,最多只是羅蘭·凱羅爾界定的“意見領袖”范圍內的調查(51)羅蘭·凱羅爾:《民意、民調與民主》,何濱、吳辛欣譯,北京:社會科學文獻出版社,2015年,第7—10頁。,在方法上是“以種判屬”,忽略了同屬異種的差別,與旨在調查普遍民意的現代隨機抽樣(random sample)民調,存在明顯距離,所得調查結果,準確性難免讓人質疑。

最容易遭人詬病的是主持人的黨派色彩。當時的左翼政黨都講究宣傳,這是一個可能影響調查數據的干擾因素。例如此次調查涉及的對軍閥的認知,就與同期多數民調獲取的數據存在較大差異。有關研究表明,同期多個民調所獲對軍閥帶有認同性質的投票占全部有效票的29.20%,而北大的民調軍閥得票率只占有效票的12.0%,成為統計學上通常要去掉的“極值”(Extreme Value)。(52)參閱拙文《軍閥形象與軍閥政治癥結——基于北洋時期民意調查的分析與思考》,《近代史研究》2018年第5期。這表明黨派作用已對民調數據產生影響。

不過,過分強調此次民調的不足并不恰當。首先,隨機的旨在了解普遍民意的民調在1920年代尚未產生。從世界范圍看,1935年蓋洛普公司成立,民調進入現代科學調查階段,才產生了抽樣調查方法,而隨機抽樣調查出現的時間更晚,因而不宜從方法上對這次調查予以過多批評指責。其次,就調查對象而言,雖然此次調查基本局限在社會中上層尤其是學界范圍,主要反映的是知識界的“民意”,帶有校園“亞文化”(subculture)色彩,但這是當時各國民調的普遍現象。美國是民調起源較早的國家,但美國早期的民調也基本是在社會中上層人士中進行。比如1920年代前后,美國《文學與文摘》雜志作總統選舉民調,對象是從電話簿或汽車牌照登記簿上選取的。(53)林竹主編:《國外民意調查與政府決策》,天津:天津社會科學院出版社有限公司,2013年,第6頁。在隨機抽樣法產生之前,要了解普遍民意成本太高,調查者根本無法承受,帶有類別調查色彩的小范圍民調,實為無可奈何的選擇。對北大校慶期間的民調做調查對象范圍狹窄的批評,跡近苛責。事實上,不僅北大,同期國內的其他民調也基本局限在知識階級范圍內。(54)1924年湖南的民調,“學生要占全數十分之七(中學生和小學生占學生全數十分之三,其余都是專門學生,但女學生最少數),其余政界占全數十分之二,其余各界占全數十分之一。”《湖南民意的測驗》,《覺悟》1924年1月22日,第3版。

然而,即便是特定范圍的民調,也并非完全不能反映普遍民意。對此持懷疑態度者需要考慮部分民意的代表性和民意之間的相互滲透。尤其是西方意義的中產階級及中國傳統意義的知識分子群體,其社會地位承上啟下,在社會問題上往往成為各階層代言人。(55)羅蘭·凱羅爾:《民意、民調與民主》,何濱、吳辛欣譯,第36頁。在提倡“勞工神圣”及“到民間去”的背景下,關心民瘼的知識分子會主動采集民意,因而其意向一定程度上能影響其他階層,從而反映孫中山所說的處于“后知后覺”和“不知不覺”狀態的廣大民眾的意愿。美國《文學與文摘》范圍局限在中上層認識的調查,曾成功預測連續三次美國大選結果,可以充分說明這一點。(56)Mollyann Brodi,The Investgation on People’s Opinion, University of Florida Press,p.44.見林竹主編:《國外民意調查與政府決策》,第233頁。因而北大校慶期間的民調,即便調查對象僅限于少數精英群體,也未必不能間接反映多數民意。

至于民調中的黨派作用是否大到如此程度,以致調查結論已完全不可置信,鄙意以為,分析北大民調數據與同期其他民調數據的吻合度(goodness of fit),應能解釋這一疑問。社會學者早已意識到單一民調的局限性,提出以多次民調驗證或修正單一民調數據的方法。(57)日本民調學者佐藤彰、鈴木榮等人指出:“一般地講,單就一次民意調查結果,不可能在所討論問題上得到完滿的答案,答案通常是從幾次調查的結果中得出的。因此,為了更加有效地進行調查,必須對迄今為止各種有關的調查結果進行研究,以便歸納出對于所討論的問題已經明確到什么程度,還有哪些不清楚的地方。”佐藤彰、鈴木榮等:《民意調查》,周金城、張蓓菡譯,北京:中國對外經濟貿易出版社,1989年,第18—19頁。運用這一方法可以發現,在多數調查項目上,北大民調均與同期其他民調提供的數據吻合,且有調查之外眾多事實材料作為旁證。

以北大民調第6問“你心目中國內或世界大人物,是那幾位”的統計數據為例。調查數據顯示,孫中山及國民黨系的政治家遠超其他黨派的政治人物,成為國人心中最受崇拜的“大人物”。在全部投票中,孫中山得473票,幾占中國入圍“大人物”總票數1056票之半(45%)。這一數據并不夸張。1923年武昌高師群眾心理測驗,其中一項是總統草選舉,總票數共291票,孫中山獨得223票,得票率高達約76.6%。(58)《武高之群眾心理測驗》,《民國日報》(上海)1923年2月6日,第6版。1922年《密勒氏評論報》舉行“中國當今十二位大人物”選舉,孫中山得到1315張選票,位居12個當選“大人物”之首,國民黨(系)進入前24名“大人物”及政治類“大人物”者有16人,占各檔次“大人物”總數64名的25%;共得6372票,約占64人所得票數16166票的39.42%。(59)“Who are the Twelve Greatest Living Chinese ?”The Weekly Review, Shanghai(January 6, 1923), pp.224-225.北高師民調第4問:“當今活著的中國人,你最佩服哪一個?”孫中山以158票,居所有當選人物之首。(60)張耀翔:《高師紀念日之“民意測驗”》(續),《覺悟》1923年1月15日,第2版。1923年1月東南大學的大總統“草選舉”,在806張有效票中,孫中山獨得523票,約占64.89%。(61)《東南大學選舉總統詳記》(云驥自南京寄),《民國日報》(上海)1923年1月22日,第2版。這些數據,一定程度上印證了北大民調在這一問題上的調查結論。

再以北大民調第8問“現在中國流行關于政治方面的各種主義你相信那一種”為例。調查結果顯示,在被調查者羅列的各種“主義”中,信“社會主義”者最多,共291票。其次為“孫文三民主義”,共153票。這一“最多”的得票數,也有其他民調數據支撐。中國大學1923年民意測驗第10問為“你贊成社會主義么?”調查結果贊成者2096票,不贊成者654票。總票數為2750票,贊成票約占合格票數的76.22%,不贊成者約占23.78%。贊成與不贊成約呈3∶1的比例。同一調查第9問“你歡迎資本主義么?”答歡迎者736票,不歡迎者1991票,此問全體合格票共2727張,不歡迎者約占73.01%,歡迎者約占26.99%。(62)王惟英、何雨農:《中大十周紀念公民常識測驗》(續),《晨報副刊》1923年7月17日,第1—2版。由于社會主義與資本主義在國人的認知中呈對立關系,故此問結果與第10問結果一樣,印證了北大民調對“社會主義”的高度認同。此外,同期武昌高師“群眾心理測驗”,孫中山以最高票“當選”總統,原因是“其政見其主義均足以為今日中國之總統”,“主義固定比較合格”。(63)《武高之群眾心理測驗》,第6版。此處所謂“主義”,就是北大調查中得票居第二位的“孫文三民主義”,而“孫文三民主義”中的民生主義,按照孫中山自己的解釋,就是“社會主義”。可見該校調查與北大的調查已形成相互印證關系。

在北大調查數據中,“不相信”現行國會的票數占總票數99.55%,這一數據最為極端。盡管如此,該數據也并非空穴來風,向壁虛構。首先,民國肇建以來,中國國會的運作已出現諸多問題,亂象叢生。其次,因第一次世界大戰發生,世界范圍內出現議會批判思潮,對新政制的探索已成為潮流。這種情況極大地影響了國人對現行國會及國會制度的認知。公開的政治言論中已出現否定代議政治的情況,抨擊國會的文字俯拾即是。(64)羅文干認為,“民國十二年國會之成績,搗亂、賣票、敲竹杠而已”,將國會稱為“民意機關”無異“強奸民意”。羅文干:《獄中人語》,沈云龍主編:《近代中國史料叢刊》正編第16冊,臺北:文海出版社印行(出版時間不詳),第99頁。就連較少黨派背景的《申報》,也發表文章稱中國有“四多”,即兵多,官多,上海妓女多,北京議員多,為他國所不及,皆在應裁之列。(65)楊蔭杭指出:“妓女賣笑,其所得之金錢,猶以勞力得之。此其營業雖有害于善良之風俗,然較之不出勞力而得金錢之兵與官與議員,或亦稍勝一籌。妓女或有傳染病,流毒于狎客,然較之流毒于全國之兵與官與議員,或亦稍勝一籌。此非過激之論也。為兵者茍能出死力以衛國,兵固多多益善;為官者茍能有利于民,官固多多益善;議員茍能代表真正之民意,議員亦多多益善。吾安敢言裁!”《裁兵裁官裁妓女裁議員》,《申報》1921年1月13日,收入楊蔭杭:《老圃遺文輯》,武漢:長江文藝出版社,1993年,第188頁。以否定現行國會為基礎,根本否定國會制度的主張隨之出現。孟森說:“自吾國有國務院、國會等名詞,世界已將有廢止此政體之學說。自實現于俄以后,學者間遂成定論。……若夫北京國會,自賄選以后,早已不為國民所齒。”(66)孟森:《世界眼光中之政府與國會》,《孟森政論文集刊》下,北京:中華書局,2008年,第1068頁。凡此種種,均道明國人對國會的認知正經歷從否定現有國會到否認國會制度的變化。在這種情況下,盡管北大99.55%否定現行國會的調查數據顯得有些極端,也并非完全沒有事實依據。

北大民調反映的國人“與國”認知“由美徂俄”變化的數據,同樣有其他民調數據為佐證。例如1925年湖南長沙湘江學校民意測驗第4問“中國外交應怎樣?”共有4種答案:甲、贊成遠交近攻的38票,乙、贊成聯美制日者16票,丙、贊成聯英美日法抵抗俄國者7票,丁、贊成聯俄及印度朝鮮等抵抗英美日法者65票。主張其他的4票。(67)《學界消息:湖南長沙湘江學校的民意測驗》,《學生雜志》第12卷第3期,1925年,第118頁。目前尚未看到參與總人數的報道,從這4類投票透露出的人數信息看,前三類加“其他”總數為61票,而最后一類就有65票,主張“聯俄”以抵制英美者超過其他各類總和,可見北大有關美俄兩國“誰是中國之友”的調查結論偏向蘇俄,并不離譜。

值得注意的是,北大民調有不少答非所問或故意攪渾水者。如第六問:“你心目中國內或世界大人物,是那幾位?”投票結果,有投木蘭女士、何東者,有答全無者,有答誰也不敢當者,有答梅蘭芳、我的未婚夫、舍我其誰、逼人、有若無先生、未滿一歲之小孩及不大出名者如韓華、潭愚、余慧者,有答非所問如答哈哈者,有答無指定姓名如首倡共產主義那位、俄國幾位革命家、三位學者等。所有這些回答,主持人都列入統計。(68)朱悟禪:《北大二十五周年紀念日民意測量分析》。這種答非所問或故意攪渾水的現象,有如民調中的花絮,不僅平添了民調樂趣,也印證了民調的真實性,因為真實的東西難免存在瑕疵。主持者并非刻意留下的這一記錄,透露出主持者對“另類發聲”的重視,從側面證明了此次民調的真實性和價值。(69)就連同一時期在心理學教授張耀翔主持下做得比較規范的北高師民調,也有很多故意攪渾水的。如“假使你有選舉權,你將舉誰做下任大總統”這一問題,答“舉我”“我自己”或“灑家”者21票;答“取消”“不舉”及“不主張總統制”者10票;答帶滑稽者,則有梅蘭芳6票;答帶譏諷者,則有“老百姓”“一個老農”“做工的”“現在學生之一人”“我的老差役”等共5票;答帶悲憤者,則有“難乎其選”“誰也不配做大總統”“沒生”“一個都不佩服”及“愛你的那個人”5票;答帶謾罵者,則有“舉飯桶”“狗”2票;答非所問者12票,如答“不就”“誰”“真理”及“我愛”等。對你信仰什么主義一問,答無誠意如“共妻主義”“土匪主義”“錢的主義”等數票。答意含混如“不執一偏”“振興教育開發實業”“復孔”等,亦有數票。張耀翔:《高師紀念日之“民意測驗”》。

五、結語

從產生和發展的歷史來看,世界各國早期的民意調查大多關涉政治,尤其與總統選舉密切相關。(70)羅蘭·凱羅爾對民調與選舉的關系非常重視。他說:“民意調查與選舉關系甚密。特別是每屆總統選舉都有助于民調工具的普及,這是非常個人化和媒體化的選舉。媒體與選民都喜歡民調數據,這些數據使其能夠持續關注總統選舉這場‘賽馬比賽’。”羅蘭·凱羅爾:《民意、民調與民主》,何濱、吳辛欣譯,第71—72頁。中國早期的民調也基本如此。

1920年代初,直系先后戰勝皖系和奉系,控制北京政權,宣布恢復法統,重開國會,制定憲法,選舉總統,并全力推進“武力統一”政策,試圖將政治統治推向全國。這一系列舉措,使直系的軍政勢力達于鼎盛。皖段、奉張和粵孫則因軍事失利或內部失和,力量驟減,處于蟄伏狀態。直系的政治舉措,以實施“民主”及順從“民意”為標榜。在此背景下,中國誕生了旨在探尋民意的民調,北大的民調就是近代中國最早舉辦的數起民調之一。(71)詳見楊天宏:《中國首次民意調查考》,《社會科學戰線》2021年第3期。

直系恢復“法統”的各種舉措,目的在于爭取民意支持。然而與直系的主觀愿望相反,在連年內戰,國家經濟凋敝,民生幾盡的情況下,民眾對直系標榜的“北洋正統”觀感早已今非昔比。平心論之,這一狀況并不能完全歸咎直系的統治,直系上列政治舉措,每多符合現代民主政治的基本原則,操作也未必全然失當,直系政治家中一些人也算得上當時南北政治家中的翹楚。然而由于政敵宣傳造勢,形成“話語霸權”,當曹錕“賄選”指控被公諸報端之后,民意一邊倒,明顯表現出對直系政敵的同情和對直系的失望,直系統治的社會心理基礎隨之塌陷。(72)參見楊天宏:《曹錕“賄選”控告的法律證據研究》,《歷史研究》2012年第6期。這一變化,在北大校慶期間基于1007名受調查者的民調統計數據中有鮮明的反映。

北大民調提取的調查樣本基數不大,加之樣本選取不隨機,致使調查樣本與所欲探知的“全體民意”在人口結構上不匹配,是此次民調在方法上的硬傷。但同期其他學校、社會團體及報刊在不同社會層次成員中舉辦的諸多民調,未出現相同調查量級上的顛覆性結論,證明至少就主要問題的調查數據而言,北大民調仍然具有一定可信度。

北大民調報告發表不久,《民國日報》曾著文對之做出評價,稱此次調查有三件事值得向讀者報告:第一件是民眾對于蘇俄極表親密的態度;第二件是民眾對于國民黨寄予厚望的態度;第三件是號稱北京政府元首的曹錕,在“大人物”選舉中僅得1票,不用說比不上孫中山的473票,趕不上吳佩孚的27票,就連主張復辟的康有為也不如(康得了3票),可見民眾已不信任曹錕擔任總統。此外,對立法機關國會,信任票僅3票,反對者661票,達99%以上。對正式公布的憲法,愿遵守者僅62票,反對者505票,反對票占81%以上。而吳佩孚標榜救國的“武力主義”只有5票贊成。文章最后總結說:“政府的成立是用民意作后盾,自己政府所在地的民意已是這樣,還有什么勁來進行政治。遲早總是一倒,倒不如自己知趣一點,先下旗子,免得讓人推翻,分外的不好看起來。”(73)《北大民意測量的結果》,《民國日報》(上海)1924年3月12日,第4版。《民國日報》是國民黨機關報,所做分析難免一黨偏見,但指陳的三點及所作借題發揮,無疑點到了北京政府的痛處。

“風起于青萍之末”。北大舉辦民調時,直系的統治正如日中天,尚未出現明顯敗象,很多不利其統治的因素還處于潛伏狀態。在這些因素中,社會心理的變化隱藏最深,最難窺見。如果沒有民調,很可能民意永遠都是不可捉摸的虛幻存在,是少數政客任意塑造以欺世盜名、愚弄百姓的政治工具。然而,民主制度催生的民調卻將民意以數字形式展現在國人面前,讓人們看到了表面尚屬平靜的直系統治下社會心理的躁動,看到了人們意識深處對改變現實的渴望。社會學理論認為,民意調查是一種社會情感、社會意志的凝聚工作,它征詢而得的主流民意具有巨大的輿論引導力量,其對社會成員從眾心理所具有的權威性和感召力,非一般組織和個人的意見可以比擬。(74)林竹主編:《國外民意調查與政府決策》,第20頁。事實正是如此。北大民調結果公布之前,除了詛咒,幾乎無人能預見到直系政治統治的大廈不久就會坍塌。相反,對直系寄予希望者大有人在。(75)“好人政府”能夠一度成立即其證明,而國外輿論也十分看好直系政治家及其政治舉措。論詳拙文《反直“三角同盟”與吳佩孚的“聯俄”》,待刊。北大民調提供的數據,從根本上顛覆了人們對直系與中國政治關系的認知,抽掉了直系統治賴以存在的“合道性”基礎。

然而,近代中國,國運滄桑,世事難料。直系借助戰勝皖、奉軍閥之余威,在“順從民意”的標榜下以各項“民主”措施催生的民意調查,成為直系統治尤其是曹錕當選總統不符民意的“民意”數據來源,這對直系軍政領袖而言,堪稱最大的政治諷刺,直系敗亡之根本原因,蓋在于此。而善于運作民意、在北大民意調查中獲得多數民眾支持、實施“聯俄容共”、全力推進“大革命”并獲取全國政權的國民黨,后來卻因專制獨裁,盡失民心,重蹈直系軍人覆轍,這一成敗轉換,耐人尋味。