中西比較視野下中國政治傳播學發展脈絡與未來進路

——基于CNKI文獻的知識圖譜分析

戴永紅 付 樂 李夢雨

新冠疫情的出現極大改變了世界政治格局和國際力量分布,對中國而言,這是一場持久的全面考驗。然而,考驗也會創造機遇。中國站在歷史轉折的前夜,加快提升政府治理體系和治理能力現代化,塑造傳播其全球治理的大國形象,構建人類命運共同體也比以往任何時期都更加重要。在此背景下,政治傳播研究任重道遠。作為一門交叉學科,政治傳播在解釋政府治理的行為邏輯、創建人民當家作主的文明社會、破除西方意識形態污名化等方面具有重要意義。“中國傳播研究具有獨立意義和主體地位的地方性知識,是在特定的文化情境中生長出來的知識譜系”。(1)吳予敏:《“重構中國傳播學”的時代場景和學術取向》,《國際新聞界》2018年第2期。在中國,政治傳播研究有其獨立豐富的生長語境和現實表征,在緊跟時代脈絡的步伐中表現出不斷流動的學科發展屬性。從時間維度看,中國政治傳播研究中關于學科屬性、內涵范疇、理論方法等的界定的不斷變化回應了中國政治社會化、學術知識生產、社會結構改革等重大問題的社會變遷。從空間維度看,中國政治傳播研究源于對西方社會科學研究的批判性借鑒,在運用傳播學、政治學、社會學、經濟學等多學科理論方法的同時,也在探索構建能夠解決中國本土問題的中國特色哲學社會科學知識體系,如政治傳播的城鄉視野、政治傳播公共性、政治傳播中的家庭結構、政治傳播與反貧困化等問題。這些問題及其研究內容也表現出不同于西方政治傳播研究的獨特性、問題性和現實性。我們之所以需要“差異”是因為我們只有通過同‘他者’的對話才能建立意義。(2)斯圖亞特·霍爾:《表征——文化表征與意指實踐》,徐亮、陸興華譯,北京:商務印書館,2013年,第349頁。意義不屬于任何單個說話者,這種強調對話的差異性也讓我們在反思自身的基礎上真正實現與西方的平等交流。

本文基于福柯知識考古學研究框架和知識圖譜分析方法,創新性提出構建中國特色哲學社會科學學科研究視野下的知識、學科、話語三個維度,回望、反思與前瞻中國政治傳播學發展的基本脈絡和未來進路,力圖發現與西方政治傳播研究不同的中國本土化知識生產傾向和研究思路,探究隱藏在學科體制背后的傳播文化差異和制度化差異,進而推動中國學術話語體系構建,提升中國全球學術話語權。

一、問題提出

“自從有了政治,有了國家,也就有了政治傳播。”(3)李元書:《政治傳播學的產生與發展》,《政治學研究》2001年第3期。事實上,在現代國家建立之前,中國古代的政治傳播現象就已普遍存在。封建君主在鞏固其專制政體時,需要解決與傳播有關的問題有:一是上傳下達,及時掌握民情信息;二是采納對維護君權有利的勸諫,以對現狀制度做出調整。這些信息的處理成為影響政治管理機制的關鍵要素。因此,在歷朝歷代都會建立信息管理機構和信息管理制度以鞏固皇權,如北宋通進銀臺封駁司負責呈送臣僚章奏,發布皇令,在通上下之情和連接君臣關系中起重要作用。另外,康熙時期建立了密摺制度,皇帝通過各級官吏呈送的密摺來監察吏治體察民情。在古代,諸如此類的信息管控制度成為不可忽視的政治傳播現象,也為當下中國政治傳播研究提供了思想史上的借鑒與反思。

現代意義上的政治傳播研究基于政治機制、政治行為、政治現象等政治社會活動的不斷變化和社會科學相關研究的不斷發展。20世紀20年代,李普曼對于社會輿論與政治宣傳關系的討論規定了傳播學研究的主要發展方向,也為政治傳播研究提供了基本的理論視角和研究范式。第一次世界大戰結束后,宣傳研究的崛起加深了西方學界對政治傳播研究的關注,而兩次世界大戰的爆發更使得眾多傳播學先驅如拉斯韋爾、拉扎斯菲爾德、勒溫、施拉姆紛紛投入到戰爭與傳播的研究中,并致力于通過與聯邦政府的合作獲得傳播學學科發展的合法性地位。可以說,早期政治傳播研究萌生于傳播學的學科確立過程中,并主導了傳播學問題研究的主要方向和內容,同時反映了國家意識形態、政治體制、外交政策在學科建構方面對其內生性特質的影響,也表現出了戰時性、應用性和交叉性等學科特征。另外,作為當時政治傳播研究的主要陣地,美國國內基于政黨選舉和廣告宣傳的民意調查也使得早期政治傳播在研究問題方面表現出了強烈的政治傾向性和現實功利性。正如美國學者所說,從早期的傳播學研究開始,學者們把政治行為的變化(如投票)作為研究的主要因變量之一。(4)Lynda Lee Kaid,Handbook of Political Communication Research,New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,2004,p.4.另外,在方法論方面體現出對定量研究的較多關注。拉扎斯菲爾德在《人民的選擇:選民如何在總統選戰中做決定》中對于伊利縣的研究開創了選舉實證研究的先河,此類研究還包括由美國政府牽頭的庫爾特·勒溫的把關人研究和卡爾·霍夫蘭的陸軍說服實驗等。20世紀中期,邏輯實證主義、科學主義的研究范式不僅豐富了政治傳播研究的內容與方法,也打通了政治傳播研究在政治學、傳播學、經濟學、心理學等領域的學科壁壘。可以說,早期以傳播學和政治學為代表的西方人文社會科學學科的發展,豐富了政治傳播的研究內容、研究方法和研究策略等。

學科意義上的政治傳播研究始于20世紀中后期的美國。國內學者指出,政治傳播學起始于1968年。“第一,1968年美國第一次在研究生科目中開設政治傳播相關課程,為有意于從事政治傳播研究的學生提供基礎概念與各種研究方法;第二,1973年國際傳播學會(International Communication Association)創立政治傳播研究學部(Political Communication Division),為對政治傳播研究感興趣的社會科學研究學者提供了意見交流的平臺;第三,1974年國際傳播學會政治傳播研究學部創辦了《政治傳播學刊》(PoliticalCommunicationReview)。此后,各種與政治傳播研究相關的學術文章有了集中的刊載平臺,并因此大大促進了政治傳播學者的研究熱情;第四,1974年凱德、桑德斯等人編寫了第一部關于政治傳播研究的參考文獻匯編。”(5)張曉峰、荊學民:《現代西方政治傳播研究述評》,《教學與研究》2009年第7期。將一門研究確定為學科,標志著這門學科具有較為全面、成熟的理論方法體系。“稱一個研究范圍為一門‘學科’,即是說它并非只是依賴教條而立,其權威性并非源自一人或一派,而是基于普遍接受的方法或真理。”(6)華勒斯坦等:《學科·知識·權力》,劉健芝等編譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,1999年,第13頁。理論的創新和方法的規范化是學科發展在知識生產層面上的基本要求。通常認為,知識生產不僅包含原創性知識的創造,同時也包含在已有知識基礎上的復制和傳遞。但是,如果單以理論和研究方法作為學科知識生產的衡量標準,“政治傳播學”始終存在著學科發展的悖論,這源于政治傳播研究的跨學科性和應用性特征,其理論方法的構建多來自對其他學科的借鑒,并未形成獨特的學科理論屬性和方法范式,這一點和其脫胎于傳播學不無關系。就連傳播學創始人施拉姆也不由感嘆,傳播學仍舊沒有發展出一個系統的中心理論,讓傳播研究者可以圍繞這個中心來思考、來組織、來建立一門成熟完備的學問。(7)胡翼青:《傳播學科建制發展的兩難境地》,《當代傳播》2011年第3期。雖然,政治傳播學學科建設存在獨創性理論和方法的問題,但仍不能否定其作為一門學科的學術價值和社會價值,符合現代型知識生產模式(也被稱作“后洪堡模式”)判定學科屬性的標準,即“其特點是面向應用的、可解決現實社會問題的研究與開發,是企業范疇的、跨學科的、非線性的、網絡式的、平等對話的、流動鮮活的。”(8)傅翠曉、錢省三、陳勁杰、張睿:《知識生產研究綜述》,《科技進步與對策》2009年第2期。除了理論方法的創新,確定一門研究為學科,還需要建立系統的學科機制,這也是知識生產得以完成的外部環境。“任何一門學科的發展,至少體現在兩個方面:一是內在的知識,二是外在的制度。前者更多地屬于認知(cognitive)層面,后者更多地屬于社會(social)層面”。(9)伍靜:《中美傳播學早期的建制史與反思》,濟南:山東人民出版社,2011年,第10頁。如果理論方法的創新和規范化是學科發展認知層面的專業要求,是知識生產的一個創新前提,而諸如大學專業教育、學術成果產出、學術基金設立、學會和學術期刊創辦等則是社會層面對學科發展的制度保障,也是知識生產的情景化表現,政治傳播學學科的建設和發展符合上述兩個方面的要求。

通常認為,政治傳播研究在知識生產結構和學科創立基礎上的“達標”可以判定其成為一門社會科學研究學科,但是,這不能解釋中國政治傳播研究在價值取向、研究問題、傳播倫理等方面所表現出區別于西方的差異性,不能解釋中國政治傳播研究一脈相承的民族意識,不能解釋中國政治傳播對話當下本土發展的問題導向,而這正是中國政治傳播研究安身立命之根,也是提升中國學術話語權的源頭活水,更是實現中國從哲學社會科學大國向哲學社會科學強國轉變的重要路徑。因此,需要挖掘知識生產和學科建立背后的深層結構和運轉邏輯。福柯知識考古學研究方法在這一方面為我們提供了借鑒。“所謂知識考古學,是借用田野作業尋找發掘歷史遺跡的一項比喻性說法,實際是指一種挖掘知識的深層……對現行的知識作進一步解構的思想史方法……不但要還原話語產生之前的原狀和原貌,更要對形成的因素一一進行甄別、檢視、敲打、觸摸,以辨識其背后的面孔,尋找權力角逐的根源。”(10)郝慶軍:《作為研究方法的知識考古學》,《天津社會科學》2004年第4期。政治傳播學學科研究背后的發展流變是不同時期“話語”主導下的意識表征,唯有找到每一種“陳述”背后的決定性話語機制,才能區別中西政治傳播研究的異同,繼而探究中國政治傳播發展的未來進路,最終實現哲學社會科學體系建設的初步探索。

基于此,本文以中西比較視野為觀照,聚焦中國政治傳播研究三十多年發展的歷史脈絡,提出并試圖探索以下三個關鍵問題:1.中國政治傳播研究發展歷程及其背后的知識生產邏輯是什么;2.中國政治傳播研究有哪些區別于西方的差異性特征和基本結構;3.如何依托知識、學科、話語三個維度推動構建具有中國特色的政治傳播研究話語體系。

二、研究方法與數據來源

因學科三十多年發展以來文獻數據量較為龐大,為了保證政治傳播研究發展脈絡的梳理更加具有概括性和科學性,本文將借助知識圖譜繪制工具CiteSpace全面深化問題分析,在保證數據有效性的同時,能夠更清楚地分析中國政治傳播研究的成就、挑戰及發展前景。

目前,CiteSpace軟件在國內學術領域的運用較為廣泛,包括:圖書情報學、管理學、電子信息技術等,是一款科學、全面的知識圖譜繪制軟件。知識圖譜(Mapping Knowledge Domain)是指用可視化技術來發現、描述、分析以及最終展示數據或文本之間的相互關系。(11)秦長江、侯漢清:《知識圖譜——信息管理與知識管理的新領域》,《大學圖書館學報》2009年第1期。CiteSpace文獻挖掘可視化工具,可以通過繪制知識圖譜,呈現一個研究領域的演進歷程,并將圖譜上作為知識基礎的引文節點文獻和共引聚類所表征的前沿自動標識出來。(12)陳悅、陳超美、劉則淵、胡志剛、王賢文:《Cite Space知識圖譜的方法論功能》,《科學學研究》2015年第2期。本文通過CiteSpace軟件對關鍵詞進行詞頻分析,并聚類形成主題詞以及時間線變動圖來探析政治傳播研究的演變態勢。其中,主題詞是由文章中的關鍵詞/高頻詞聚類而來的軟件所篩出的,是一篇論文的重要概括。通過對這一領域所有主題詞的挖掘,能夠有效對該領域內文章的思想窺探一二;而聚類分析則呈現出文章內以及該領域內存在的某種主題詞關聯。每個聚類是由多個緊密相關的詞組成,具體是哪些詞則可通過后期導出報告獲得;時間線圖則是將聚類圖中包含的關鍵詞按時間線展開,最主要的作用是觀測關鍵詞出現的年份和被使用的頻次,從而更好地在詞語的類別化和時間的延展性中分析該領域研究的歷史脈絡和未來進程。

本文研究數據選自CNKI數據庫,搜索關鍵詞為:政治傳播或(OR規則)政治傳播研究,因為1915年為CNKI最早可選時間點,所以本文選取時間域為1915—2021年,并選擇“北大核心”與“CSSCI”期刊文獻為研究數據,在剔除“卷首語”“約稿”“征稿”“會議”“論壇”等無關條目后,共檢索得1279條可用數據,其中由于“北大核心”這一選取規則于1992年開始設立,遂選取1915—1991時間域內文獻為“全部期刊”,共16條。

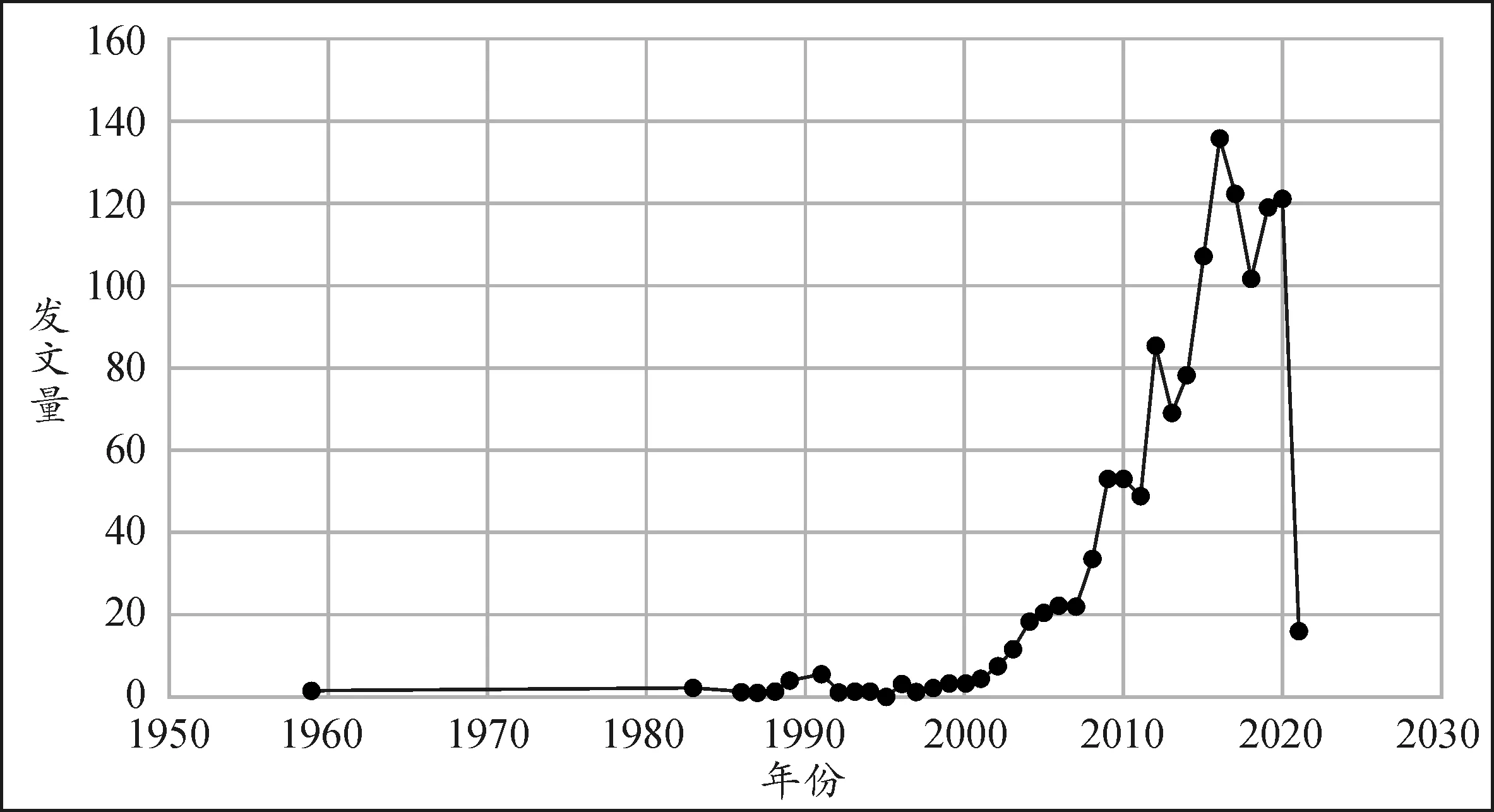

圖1 1915—2021年政治傳播發文量統計

如圖1所示,目前可查的政治傳播研究最早的一篇文章是蔣學模于1959年刊發在《學術月刊》的《政治經濟學社會主義部分在我國的傳播》,該文探討了20世紀50年代馬克思主義政治經濟學在中國的傳播,并以上海高校教學工作為研究背景。這篇文章雖還不足以成為政治傳播學學科研究的起點,但卻顯示出中國政治傳播研究早期的關注方向:一是對馬克思主義指導下理論傳播的探索;二是對高校思想政治教育的重視。這兩點均在后期的學科發展中不斷延伸和豐富。但是在1959年之后,政治傳播相關文獻發表卻一直處于停滯狀態,直到1983年才有了關于這個領域的繼續探討。20世紀90年代,政治傳播相關研究的發文量保持著較為低量的平穩水平。直至2000年前后,政治傳播相關研究的發文數量開始以不同于以往的速度攀升,到2010年出現小高潮,在這之后的五年時間里,該領域的發文量呈現井噴式上漲,并在2016年達到峰值。之后的政治傳播發文量雖有回落,但基本維持在同一較高水平。

三、中國政治傳播研究的發展歷程

根據對中國政治傳播研究CNKI文獻知識圖譜分析和在此期間文獻內容的提煉整理,發現政治傳播相關研究的發文量在不同歷史時期呈現波段式變化。發文量的背后是中國政治傳播研究發展的重要時間節點,其中包括對政治傳播概念的界定、理論的發展和方法論的探討,以及研究問題的不斷豐富。與此同時,為了更加清楚地看到論文生產與社會變遷的相關性,本文在發文量的基礎上又新增了對關鍵詞詞頻表與突顯詞表的構建與分析。試圖從歷時性與共時性的雙重視角挖掘中國政治傳播研究發展中的知識生產歷程。一方面,通過關鍵詞詞頻表可以反映出某一階段論文的生產邏輯;另一方面,在突顯詞表中則可以體現出這一時段論文的生產熱點。盡管論文生產只是廣泛知識生產中的一部分,但某一時段的論文生產數量、關鍵詞頻次、突顯詞與社會變遷大背景構成存在一定程度的相互聯系,這種聯系可以對照福柯知識考古學中“話語”和“陳述”這對范疇來理解。如果論文的生產數量、頻次等是反映學科體系的基本陳述單位,那么社會背景則構成了決定學科體系發展的權力話語系統。“話語這個術語就可以被確定為:隸屬于同一的形成系統的陳述整體;正是這樣,我才能夠說臨床治療話語、經濟話語、博物史話語和精神病學話語。”(13)米歇爾·福柯:《知識考古學》,謝強、馬月譯,北京:生活·讀書·新知三聯書店,1998年,第137頁。中國政治傳播研究從政治傳播知識生產到政治傳播學科建立背后反映的正是政治傳播話語系統的變遷。因此,進一步對數據進行可視化分析,根據分析結果處理可以將中國政治傳播研究發展變遷劃分為四個歷史階段。

(一)作為政治的政治傳播——中國政治傳播研究的萌芽期(1959—1990年)

依據CNKI數據庫可以看出,中國政治傳播研究始于20世紀中期。最早見于1959年《政治經濟學社會主義部分在我國的傳播》,這一時期可以說是中國政治傳播研究的萌芽期。這一時期全部文獻檢索共計10篇,其中9篇文章均發表在20世紀80年代,以1985年后的文章居多。CNKI數據庫顯示20世紀50—80年代間政治傳播研究沒有成果產出,其原因并不在于學界對政治傳播研究關注不足,而是這一時期的政治傳播更多是以一種“前形態”被人們所接受,即“政治宣傳”。新文化運動后,中國引入蘇聯馬克思主義宣傳觀念,認為宣傳是用一定的思想、學說武裝人們。這一點與西方對于政治宣傳的界定有所不同。拉斯韋爾在《世界大戰中的宣傳技巧》中對宣傳所下的定義是:“它僅僅指通過重要的符號,或者更具體但是不那么準確地說,就是通過故事、謠言、報道、圖片以及社會傳播的其他形式,來控制意見。”(14)拉斯韋爾:《世界大戰中的宣傳技巧》,張潔等譯,北京:中國人民大學出版社,2003年,第22頁。盡管他對“宣傳”的早期定義充滿中立性,但也強調了戰爭宣傳的不可替代性。隨著20世紀中后期冷戰局勢的不斷加劇,中國關于“政治宣傳”的表述也逐漸趨于單一化,這一時期中國十分重視宣傳對于群眾教育的作用,圍繞著中國共產黨的組織路線、方針政策,借助大眾媒介宣傳馬克思主義理論并加強群眾對黨和國家的政治認同是其主要任務。1978年改革開放政策的提出和80年代中期西學東漸的影響力逐漸擴大,中國學術研究經歷了從宣傳到傳播的話語轉向,這也是現代中國政治傳播研究的一次重要轉向。話語轉向的實質則是話語實踐背后社會機制的變動,是社會場景向多元化移置的結果。“‘話語’是這些文本(論文)、研究者以及主體意識背后的各種力量之間的關系,是這些關系得以糾結、展開、對話和協商的復雜機制,是這些機制發生作用的功能方式和實踐形式。”(15)王平、袁珍珍、柯平:《話語權力的交鋒:基于知識考古學的中國特色圖書館學理論體系構建分析》,《圖書館》2019年第10期。話語決定了學科知識生產的基本內容和學科發展的現實走向。“早在上世紀80年代末就已有學者開始把宣傳譯為‘communication’”。(16)葉俊:《宣傳的概念:多維語境下的歷史考察》,《新聞與傳播研究》2015年第8期。從詞義的社會演變看,第二次世界大戰結束后,“宣傳”(propaganda)被普遍認為具有貶義內涵,避免使用“宣傳”實際上也是要弱化政府干預的政治導向,“去宣傳化”話語由此成為普遍共識。而“傳播”(communication)則更強調通過雙向溝通意見進而達成共識,“軟傳播”成為人們普遍接受的溝通方式,種種社會發展實踐促成了政治傳播研究從宣傳到傳播的話語轉向。這一點在當時發表的文章中已見端倪,如在《論政治信息及其傳播工具》一文中,作者已經開始從傳播學的視角探討信息來源的可靠性及受眾主動性對于傳播效果的影響。又如《新聞傳播媒介與美國政治》一文探討了美國新聞媒體運轉機制和新聞媒介對外交政治的影響等。

可以看到,這一時期的政治傳播研究已表現出對傳播機制、傳播效果的關注和跨學科的國際視野,雖然還具有明顯的“強政治、弱媒體”研究傾向,但為20世紀90年代政治傳播學的提出與進一步發展解放了思想束縛,創造了有利的生長環境。

(二)作為學科的政治傳播——中國政治傳播研究的探索期(1991—2000年)

從社會發展的角度看,消費社會的到來促成了主客身份的倒置,作為過去政治傳播接受者的普遍大眾成為社會運轉和權力生產的焦點,受眾研究成為政治傳播研究不可忽視的重要方面。伴隨著全球化時代的發展,政治傳播也走向了真正意義上的探索期。

1991年是作為學科的政治傳播的開端年。邵培仁不僅在《政治傳播學》一書中對政治傳播下了一個粗略的界定,隨后在《政治傳播學:政通人和的學問》一文中進一步強調了政治傳播學的學科屬性。“政治傳播學是從變動著的政治傳播活動系統的整體出發,以人的溝通行為為核心,綜合研究政治傳播的結構、功能、發生、發展的本質及規律與操作的謀略和技巧的社會科學。”(17)邵培仁:《政治傳播學:政通人和的學問》,《淮陰師專學報》(哲社版)1991年第1期。有學者認為,邵培仁對政治傳播學的界定為該學科提供了邏輯起點(18)李彥冰、荊學民:《我國近幾年政治傳播研究述評》,《東南傳播》2010年第6期。,有學者則認為,“該書大膽地討論了政治傳播學的研究對象,并建立了與西方學者不同的理論體系……中國學界已開始關注現代政治過程的一個極其重要的方面”。(19)李元書:《政治傳播學的產生和發展》。前期學者們對政治傳播學的界定透露出對傳播的政治向度的關心,也表現出其為政治服務的學科屬性。基于此,“政治傳播學”作為社會科學學科的一部分開啟了新征程。在這之后的十年時間,政治傳播研究正式進入初步探索期。根據知網文獻搜索,在1991—2000年期間共檢索出北大核心和CSSCI文章15篇,展示出區別于萌芽期的新特征、新動力、新發展。

對于理論的學習與探索是這一時期政治傳播研究的首要特征。如支庭榮《西方傳播研究方法論探析》對傳播效果分析進行了討論。張昆的《從〈君主論〉看馬基雅維里的政治傳播觀念》一文從古代西方政治理論中汲取政治傳播在傳播控制、政治形象、傳播策略等方面的經驗。另外,理論的研究還聚焦于對“政治社會化”的首次討論。關于“政治社會化”的問題在之后的政治傳播理論討論過程中均有涉及,甚至成為業界爭論的焦點。可以說,這一問題的提出與發展讓中國政治傳播研究在明晰國家與個體在社會治理、政治溝通和思想教育等方面的問題上更為推進了一步。

對研究內容的豐富和拓展是這一時期政治傳播研究的又一特征。隨著中國改革開放進程逐漸邁入正軌,中國與世界的聯系日益緊密,國家形象的塑造與傳播成為政治傳播研究的重要關切點。在《國家形象傳播——一個新課題的凸現》一文中,作者雖未對國家形象進行明確的概念界定,但卻間接地討論了政治傳播的內涵,并認為國家形象傳播實際上是以國家形象宣傳為主題的一種跨國政治傳播。(20)支庭榮:《國家形象傳播——一個新課題的凸現》,《中國廣播電視學刊》1996年第7期。國家形象傳播戰略的研究將有利于中國破除污名化,提升國際影響力。關于“國家形象”的研究也成為一直以來中國政治傳播不斷深耕的主要方面。另外,隨著信息技術的發展,2000年前后學者也開始關注電子媒介時代的政治傳播發展。如由中國學者編譯的《全球化電子媒體時代的政治傳播》一文從媒體事件介入反思電子媒介與國際政治之間的關系及媒體的中立性問題。該文關注到了國際層面的政治傳播事件,但還未形成系統的政治傳播研究范式。

總的來看,1991—2000年期間,政治傳播學的正式提出加深了中國研究者對這一領域的探索,并試圖從西方經典思想理論中尋找政治傳播發展的理論基礎和相關經驗。與此同時,信息技術的發展促使中國學者關注政治傳播實踐的相關領域,無論是沿著傳統思想政治教育不斷發掘政治社會化的功能效用,還是關注電視媒體等現代信息技術對政治傳播效果的影響,都可以看出這一時期的政治傳播研究正朝著更加多元化的方向發展。盡管存在政治傳播內涵界定不清、政治傳播研究對象泛化、政治傳播現象分析理論匱乏等問題,但已展示出未來政治傳播研究的重要生長點和學科拓展的可能。

(三)聚焦傳播學內生發展——中國政治傳播研究的豐富期(2001—2015年)

從上述圖1的發文量折線圖可以看出,在2000年后政治傳播相關研究的發文量開始緩慢上升,并在2015年前后達到高潮。這一時期是中國政治傳播知識生產日益豐富,學科研究體系逐漸確定,話語機制具備獨立性的豐富期。

對這一時期共計631篇北大核心和CSSCI刊物進行了關鍵詞共現分析,旨在通過對主題詞頻次、聚類具體的分布情況探索,確定這一時期學科發展的演化狀態。

圖2 2001—2015年政治傳播關鍵詞共現金字塔圖

從圖2可以看出,這一時期的政治傳播研究形成了以“政治傳播”為中心點,以“思想政治教育”和“傳播政治經濟學”為區域連接點,以“傳播”“網絡傳播”“中國傳媒大學”等為拓展節點,伴有相關學術增長點的關鍵詞聚類分布。

表1 2001—2015年政治傳播關鍵詞前十詞頻表

表2 2001—2015年政治傳播突顯詞表

基于表1、表2的數據,進一步對所屬時期的文獻內容進行整理與分析,發現這一時期的政治傳播研究表現出以下幾點特征:

首先,政治傳播研究形成“一體多元”的理論發展新模式。所謂“一體多元”是指以傳播學理論為體,結合如政治學、經濟學、哲學等多元學科理論,探索政治傳播學理論發展的新路徑。基于傳播學的政治傳播理論在內容、思想、方法、效果等方面的全面展開,包括行為主體研究、古代傳播思想研究、西方傳播思想研究、政治傳播效果研究、國家形象研究等,如張衛中在《春秋時期的祭祀與政治傳播》中討論了春秋時期的祭祀傳統與政治制度和國家興衰的關系。另外,跨學科理論豐富政治傳播研究也成為這一時期的研究表現,如潘祥輝在《從生態學視角解讀西方政治傳播的生態鏈》中將政治傳播視為動態生態系統加以研究。

其次,政治傳播研究經歷了從學科探索到學科自覺的轉變。這種自覺的轉變源于政治傳播學學科建制與學科關鍵概念的界定。有學者指出,“知識已經成為組織核心能力的關鍵資源,學科作為典型的知識型組織,要實現良性發展必須有效整合其內外部知識資源,從而不斷提升其核心能力。”(21)李春林、劉麗麗:《一流學科的演進特征與生成機理》,《國家教育行政學院學報》2017年第11期。政治傳播學學科建制與西方該學科建制程序類似。一方面,通過成立研究院所、設置相關課程、培養高校人才等外在方式形成機制化的研究場域,如2008年成立的中國傳媒大學政治傳播研究所是校級戰略型研究機構,也是全國第一所以政治傳播命名的專業學術研究機構,又如深圳大學傳播學院政治傳播研究專業、暨南大學港澳政治傳播研究課題組等。近些年來,政治傳播研究陸續在各大高校興起,但遺憾的是,至今還未擁有一本獨立的研究學刊。另一方面,政治傳播研究從學科探索到學科自覺的轉變源于對“政治傳播”概念的不斷豐富和系統化。盡管關于“政治傳播”定義的界定一直存在爭議,但中國學者從不同角度闡釋其內涵推動了政治傳播內容的不斷豐富。有學者認為,“所謂‘政治傳播’是指特定政治共同體中政治信息擴散和被接受的過程。”(22)荊學民、施惠玲:《政治與傳播的視界融合:政治傳播研究五個基本理論問題探析》,《現代傳播》2009年第4期。這一觀點突破了西方早期政治傳播定義的學科屬性的局限性,突出了政治傳播作為信息溝通的多向性和復雜性。也有中國學者把政治傳播理解為:傳播主體通過各種渠道,運用各種符號向目標受眾傳輸政治信息,從而影響目標受眾的政治態度、信念或行為的傳播過程。(23)朗勁松、侯月娟:《現代政治傳播與新聞發布制度》,《現代傳播》2004年第3期。這一觀點顯然遵循了拉斯韋爾的5W模式,為后續政治傳播在控制分析、內容分析、媒介分析、受眾分析、效果分析等方面提供了研究切口。例如,荊學民在《論中國特色政治傳播中的“主體”問題》一文中探究了政治傳播的主體。因此,無論是從傳播學、政治學或二者融合的角度對“政治傳播”加以界定,都可以看出學者們對政治傳播的研究內容、路徑、機制愈加清晰,這本身就是學科自覺的表現。值得注意的是,在2010年前后學界關于“政治傳播研究三個基本理論問題”的對話加深了對政治傳播研究基本理論問題的反思和總結。2015年,由中國傳媒大學舉辦的“首屆中國政治傳播研究學術論壇”在北京召開,更是將政治傳播研究推向了高潮,在這之后的兩年時間該學科的發文量呈現井噴式增長并達到最高值。中國傳媒大學也因此成為中國政治傳播研究的前沿陣地之一。這些關鍵節點的出現均強化了政治傳播的學科自覺性。

最后,政治傳播研究關注新媒體時代的政治傳播社會化實踐。“高校思想政治教育”一直是政治傳播研究的主要傳統,然而,隨著互聯網和新媒體技術的不斷發展,非傳統的政治傳播實踐開始獲得業內學者的普遍關注。如《奧巴馬競選網絡優勢的政治傳播學分析及其對共青團工作的借鑒意義》則是將傳統與現代、中國與西方的政治傳播實踐進行了經驗互動。又如《網絡傳播對民主政治的影響與對策》《政治話語變遷——兼論當今傳播領域里的“大政治與小話語”》《政治傳播視野:國家形象塑造與傳播中的國家理念析論——以政治國家與市民社會的良性互動為理論基點》等,這些文章中所分析的政治傳播實踐包含思想政治教育、西方總統大選、中國外交策略、國家社會治理等話題。

總的來看,相較于政治傳播研究的探索期(1991—2000年),政治傳播研究的豐富期(2000—2015年)是該學科實現從理論方法探索向社會化實踐過渡的重要節點,是學科話語在新時期語境下的新表現。知識考古學的方法主要集中在話語實踐上,探索為何在某一時間點會出現一種類型的話語,而在另一時間點會出現另一種類型的話語。(24)Schwimmer M,“Poststructuralisme et éducation :l’apport de Foucalt et Derrida,”Philosophical Inquiry in Education,vol.24,no.2,2017,pp.159-170.該時期政治傳播研究的社會化向度一方面體現了從理論到實踐、從方法到應用、從借鑒到反思、從批判到創新的不斷推進,另一方面也是中國改革開放進程不斷推進,素質化教育程度不斷提高和全球交往日益密切的必然結果,是中國綜合國力提升后學術自信的現實表現。盡管如此,這一時期中國政治傳播研究存在在地化經驗和社會問題意識不足,本土理論方法挖掘面臨困境等問題,這一點在接下來的學科發展中受到了部分學者的重視。

(四)數字語境下的在地化特色——中國政治傳播研究的突破期(2016—2021年)

2016年是政治傳播相關研究的發文量最高的一年,多達136篇,之后該學科每年發文量平均穩定在110篇左右。為了更好地觀察這一時期政治傳播研究的具體特征。通過時間線聚類圖整理出前14個主題詞聚類,分別是:政治傳播、傳播政治經濟學、中國傳媒大學、媒體融合、人類命運共同體、政治參與、思想政治教育、傳播、思想政治教育傳播、新冠肺炎疫情、微傳播、高校思想政治教育、輿論引導、社會主義核心價值觀,其中“政治傳播”這一聚類包含的議題最多,“社會主義核心價值觀”包含的議題最少。通過主題詞聚類分析,旨在呈現政治傳播研究議題流變的這一具體過程,以及隨著時間變量的加入對某些議題的削弱或加強作用,并且可以看出在政治傳播研究的發展中不同議題、聚類之間的相互影響、相互需要及其走勢。政治傳播研究在這一時期有了許多新的突破,“人類命運共同體”“政治參與”“新冠肺炎疫情”“輿論引導”“社會主義核心價值觀”等成為學者關注的熱點。以2016—2021年政治傳播時間線聚類前兩位即“政治傳播”和“傳播政治經濟學”舉例,如圖3所示:

圖3 2016—2021年政治傳播時間線聚類前兩位(25)為了增加原數據圖的清晰度,該圖采用手繪形式展示

從圖3我們可以看到學者最新的研究動向走勢,在“政治傳播”這條時間線聚類上,即從最左側的對國家形象的研究,延伸至對民族主義的傳播視角的表達,再到對底層群體的關注。在“傳播政治經濟學”這條時間線聚類上,“數字勞工”“交叉性分析”“編譯”等極具互聯網時代特色的數據分析方法也在嘗試與傳統質化研究相結合,以探索政治傳播方法研究的新路徑。基于時代技術觀的影響,2016—2021年政治傳播關鍵詞詞匯較之前時期發生一些變化。如表3所示。

對比表1來看,表3新增的詞匯主要集中于技術性與專業性的討論,在技術性上主要體現在:新媒體的再次出現,以及社交媒體的研究聚攏;在專業性上則更多體現在政治學、輿論學、教育學等學科研究視野融合,如思想政治教育的延續性發展,國家治理、意識形態政治傳播學、政治話語等專項研究,此外,還有一例極具時代特色的研究關鍵詞,如社會主義核心價值觀,它的出現充分體現了政治傳播研究極具時代特色,是與主流話語和社會進程緊密結合發展的學科。

從數據上看,2016年至今,政治傳播研究還處于持續發展與突破時期。這一時期表現出了研究熱點持續擴散、研究理論不斷創新、研究內容更加關注當下社會發展的主要特征。盡管一些研究主題如“政府信任”“輿論博弈”“情緒傳播”等還未形成聚類,但卻表現出未來政治傳播研究無限發展的可能。從現實語境看,關注“意識形態”“中美關系”“輿論”等研究領域的政治傳播學科已不僅僅停留在知識生產和學科發展維度,而是從中國系統化理論建設中尋找提升學術國際話語權的立場。

表3 2016—2021年政治傳播關鍵詞前十詞頻表

四、中西比較視野下中國政治傳播的主題流變與研究轉向

根據前一部分對政治傳播研究四個時期的特征總結和脈絡梳理,可以清楚地看出政治傳播研究主題的不斷延伸與流變,甚至在關鍵時間節點出現了對該學科影響較大的研究轉向。因此,有必要從線性發展和比較視野對中國政治傳播的流變進行整理和分析。

(一)在政治社會化的推動中尋求政治傳播研究的實踐寬度

從實踐出發,總結社會治理的中國經驗是中國政治傳播研究的首要特征。政治傳播研究的最初問題之一是對“政治社會化”問題的辨析和實踐。什么是政治社會化?政治傳播在政治社會化過程中發揮著什么作用?對政治社會化的理解可以看出中國政治傳播研究關于實踐問題的走向,也體現了中國與西方在政治傳播社會化定位上的異同。

中西政治傳播研究都強調政治社會化與公民教育之間的相互關系。“通過公民教育,培育能有效參與國家和社會公共生活、培養明達公民意識的國民。”(26)謝進川:《政治與傳播的視界轉換:對政治傳播研究三個基本理論問題再辨析》,《現代傳播》2010年第1期。中國學者將政治社會化定義為:“社會個體在社會政治互動中接受社會政治文化教化,學習政治知識、掌握政治技能、內化政治規范、形成政治態度、完善政治人格的辯證過程;是社會政治體系的自我延續機制和功能運行機制。”(27)李元書:《政治社會化:涵義、特征、功能》,《政治學研究》1998年第2期。“政治社會化”被理解為公民接受政治文化傳播以完善社會人格的非主動過程。這一點在中國早期的政治傳播研究中得以貫徹,即對馬克思主義指導下公民思想政治教育的研究。從“1915—1991年政治傳播研究關鍵詞排名表”中可以看到,“受教育者”“思想政治工作”“教育傳播理論”都與公民思想政治教育有關,這和西方對“政治社會化”概念對于公民教育的作用的理解大體一致。

表4 1915—1991年政治傳播研究關鍵詞排名

但是,中西政治傳播研究對政治社會化的價值屬性界定有所不同。西方政治傳播研究中對政治社會化的界定有一定的階級局限性,是在基于對本國政治制度信仰和政治運轉模式認同的基礎上,對政治體系中主導觀念和價值進行的傳播。因此,西方政治傳播研究對政黨競爭、總統大選十分關注,分析政黨如何提升傳播效能以贏得民眾信任的文章比比皆是。如《盟友還是鼓動者?黨派身份如何塑造關于暴力或非暴力抗議的民意》,作者利用MTurk數據平臺對兩個獨立樣本展開調查實驗,駁斥了傳統意義上認為采用非暴力手段引起的輿論效果比使用暴力的抗議活動更有可能獲得成功這一觀點的不足,提出抗議策略的感知方式不是純粹的客觀決定,而是可以部分地受到觀察者特征的影響,尤其是黨派身份的影響。(28)Yuan Hsiao and Scott Radnitz,“Allies or Agitators? How Partisan Identity Shapes Public Opinion about Violent or Nonviolent Protests,”Political Communication,vol.34,no.4(August 2020),pp.1-18.關于政黨傳播研究的主題還有《政治新聞報道的贏家/輸家螺旋式:調查民意測驗對隨后的政黨報道的影響》一文,研究了媒體民意調查報道中對政黨的態度如何影響隨后的一般(非民意調查相關)新聞報道中對政黨的態度,其研究方法是通過對瑞典每日頭條新聞(n=7553)的大型數據集進行時間序列回歸來實現的。(29)Per Oleskog Tryggvason,“The Winner-Loser Spiral in Political News Coverage:Investigating the Impact of Poll Coverage on Subsequent Party Coverage,”Political Communication,vol.38,no.6(November 2020),pp.672-690.該文深化了框架理論對于擴大政治傳播效果的影響。類似的研究又如《新聞報道和選舉成功中的戰略框架:主題模型網絡方法分析》《沒有什么比感覺更重要的了?在2016年大選辯論中,情緒如何影響態度變化》等。

從政治社會化的相關討論可以看出,中國政治傳播的價值屬性是服務于中國國家治理體系的整體布局和廣大人民的根本利益,強調對公民政治參與能力的關注。隨著中國社會化進程的不斷加快和政治傳播研究的不斷深入。“政治社會化”研究的關注點相較于早期發生了轉移,在保持一定數量的思想政治教育研究(包括:公民教育研究、大學生思想政治教育研究等)同時,中國學者開始逐漸關注對公民“政治參與”的討論,如《社會化媒體時代的政治參與不平等:強化抑或均衡》一文中作者在意識到數字鴻溝所帶來的不平等后,發問:線下常規性政治參與渠道的相對缺失以及社會化媒體和非制度化政治參與之間的緊密關系意味著什么。(30)李秀玫、黃榮貴、桂勇:《社會化媒體時代的政治參與不平等:強化抑或均衡》,《當代青年研究》2019年第3期。除此之外,政治傳播研究對政治參與的渠道、內容、機制、環境等也多有討論。從被動的政治社會化過程到主動的政治參與,可以看出,隨著互聯網時代的到來和中國民主法治建設的不斷完善,政治傳播研究也正在從單向傳播走向雙向溝通的新模式。從公民教育到社會治理再到國家形象的構建,政治傳播始終從實踐中來,到實踐中去,用理論指導實踐,用實踐推動社會發展。

(二)在數字化語境下深化政治傳播研究的理論方法深度

實踐基礎上的創新是中國政治傳播研究拓展理論方法寬度的必由之路。每一個時代有每一個時代之學術,能夠結合時代發展之勢研究問題,是為時代學術之潮流。數字化語境下的中西政治傳播研究在理論和方法探索中各有千秋。

近些年,西方政治傳播研究在方法論方面體現出了強勁的量化研究趨勢。如《過濾氣泡,回音室和虛假新聞:社交媒體如何調節個人對政治錯誤信息的批評程度》以調查實驗法反思了過濾氣泡、回音室所產生的信息流是否可以減少錯誤信息的傳播。又如《選擇避免·社交媒體中選擇性暴露與回避的聯合實驗研究》,作者在這項研究中使用聯合實驗設計來測試消息線索如何影響Facebook上的新聞選擇性。同時,利用大數據技術討論政治傳播中的模型應用也是西方政治傳播研究的熱點,如《計算社會科學與政治傳播研究》通過回顧和展望與政治傳播研究相關的計算傳播科學(CCS)理論、實證和制度面臨的機遇與挑戰,試圖依靠計算方法和工具模型來回答政治傳播領域的實質性理論驅動問題。

近年來,中國學者除了借鑒西方經典理論,也開始加快對中國古代傳播思想的整理與挖掘,以汲取理論來源并指導實踐。如《媒介偏向視閾下中國古代政治傳播特點研究——以恒楚、宋代、明代為例》一文中,作者認為“中國古代政治傳播一定程度上是建立在時空博弈基礎上的治理實踐。而堅持時空偏向媒介綜合運用,對成功實現政治傳播與社會治理有著重要的實踐意義。”(31)羅彬、李世強:《媒介偏向視閾下中國古代政治傳播特點研究——以恒楚、宋代、明代為例》,《新聞愛好者》2020年第9期。又如《中國古代政治傳播與社會控制述略——基于媒介史視角》,作者從媒介史角度梳理了封建王朝維持中央統治的有效運作機制,透過官方信息的傳播媒介,能將朝廷意志予以貫徹執行,以實現國家對民間社會事務的有效管理與控制。(32)徐燕斌:《中國古代的政治傳播與社會控制述略——基于媒介史視角》,《現代傳播》2017年第10期;荊學民、趙潔:《中國共產黨百年政治傳播的基本經驗》,《黨政研究》2021年第5期。

在實踐基礎上將前人的理論體系推進一步,也是近些年來中國政治傳播研究學者理論研究的主要貢獻。這一特征在分析“傳播政治經濟學”中最為凸顯。傳播政治經濟學是以馬克思主義政治經濟學為主要理論基礎進行傳播研究的一種理論。分析媒介和傳播系統與社會結構的關系,即媒介與傳播系統及內容如何強化、挑戰或影響現有的階級與其他社會關系,并強調經濟因素對政治和社會關系的關鍵作用。(33)Robert W.Mc Chesney,“The Political Economy of Communication and the Future of the Field,”Media,Culture &Society,vol.22,no.1(January 2000),pp.109-116.傳播政治經濟學在分析政治經濟等權力關系與媒介的雙向作用時具有重要意義,因此成為中國政治傳播研究不斷挖掘和探討的重點理論之一。基于傳統傳播政治經濟學基礎,當下傳播政治經濟學理論分析更多地融合了中國社會實踐,并在原有的理論脈絡上生發出新的“細枝末節”。這些“細枝末節”所迸發出的新力量演化出政治傳播理論的新根基。為了更清楚地觀察“傳播政治經濟學”的演化脈絡,將“1992—2021年政治傳播研究關鍵詞共現圖”中的“傳播政治經濟學”一域進行放大,并進行清晰可視化處理后,如圖4所示。

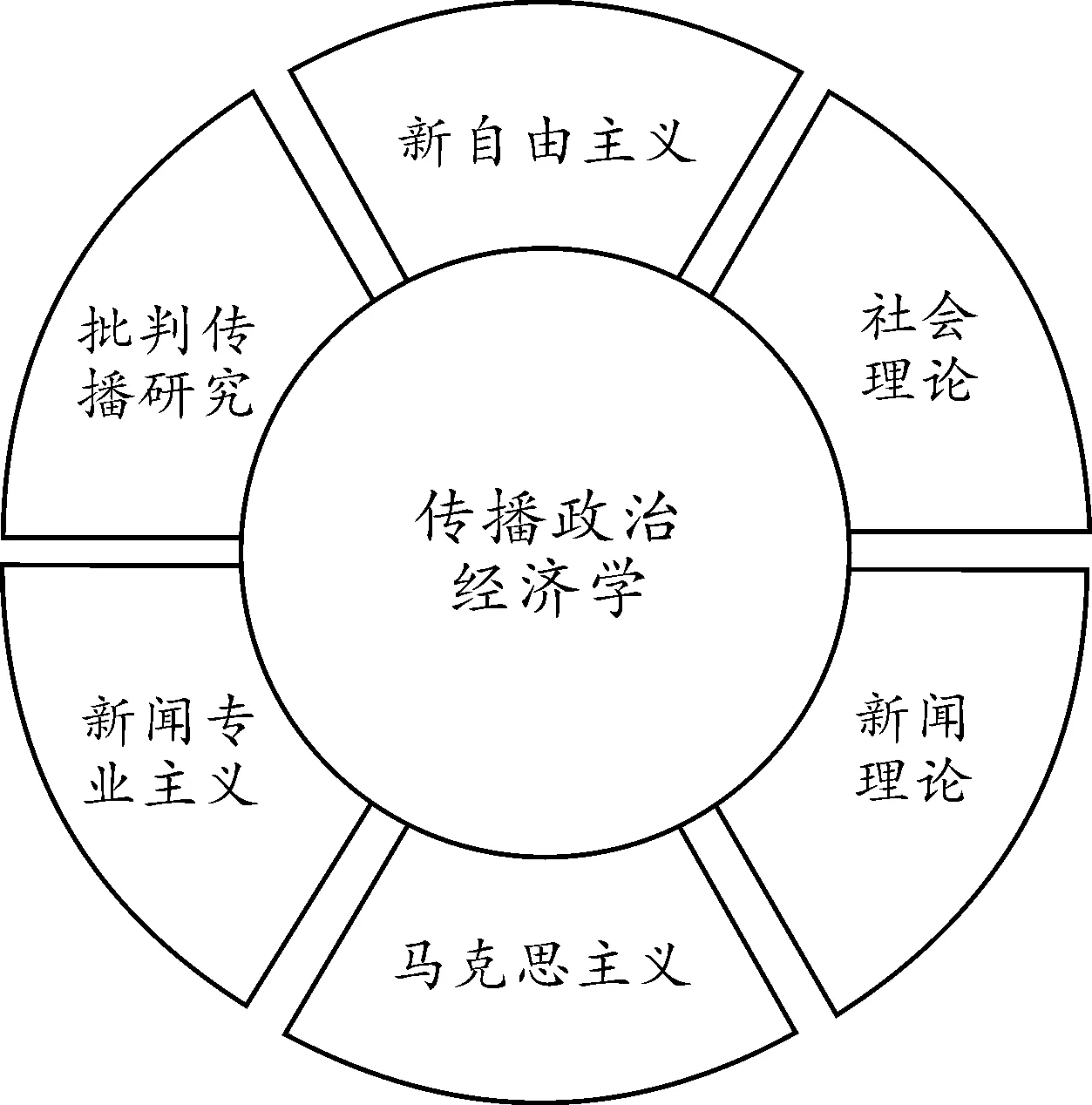

圖4 1992—2021年傳播政治經濟學關鍵詞共現圖

從圖4可以看出,圍繞傳播政治經濟學這一議題中心,生發出批判傳播研究、新自由主義、社會理論、新聞理論等新的聚類點,雖然還未形成“燎原之勢”,但卻形成了新的發展枝丫,在政治傳播領域不斷延伸進化。

從歷史的發展來看,在一個國家的發展處于上升期時,理論的提出傾向積極和強調能動性,但是在經濟社會發展穩定并出現一系列社會問題時,理論又會變得更加具有批判性。從探索到突破,從能動到批判,理論的發展只有在“宏觀巨制”中生出“細枝末節”來,再在“細枝末節”中長成“參天大樹”,才可在實踐的長河中不斷推陳出新,向前發展。

(三)在知識生產基礎上突圍政治傳播研究的學科向度

自1991年中國政治傳播學第一次提出,政治傳播學科發展已經歷三十多年。在學者們辛勤耕耘的奮斗過程中,具有重要意義的文章、著作相繼出版,傳遞出了政治傳播研究的中國聲音。在大批文獻的整理中,發現政治傳播研究學者十分注重學科知識生產的強化,標題突出強調“政治傳播”的同時,也形成了以大學高校和科研機構為主要陣地的學科話語系統。

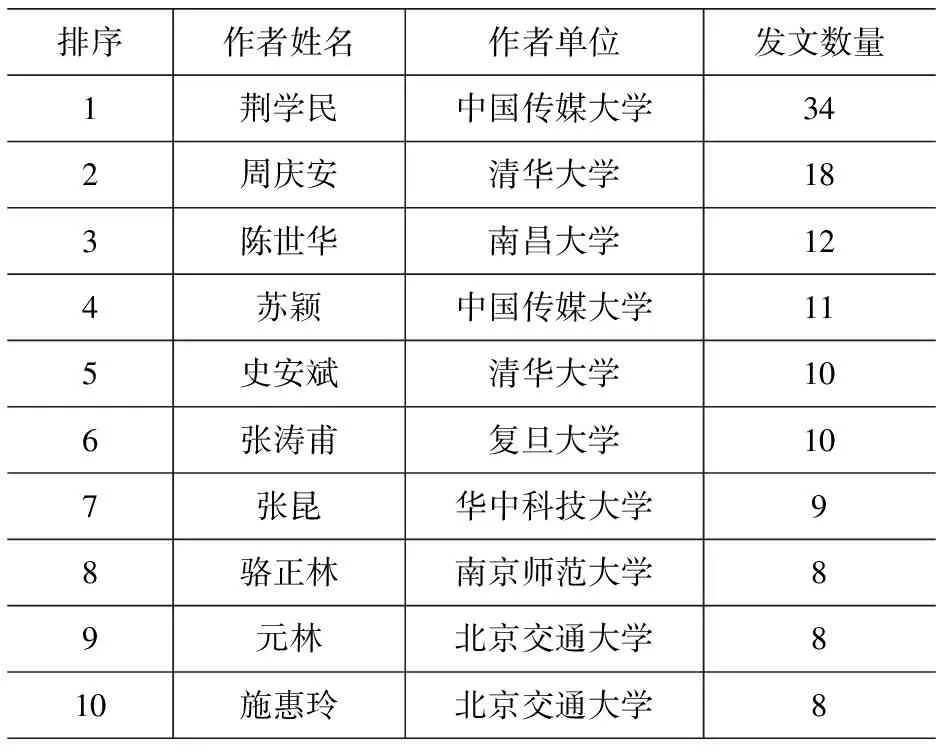

表5 1991—2021年政治傳播研究中國作者分布

根據表5可知,在政治傳播研究作者分布中,任職于中國傳媒大學的學者較多,并在業界形成了較大的影響力。另外,中國高校政治類學科研究者的發文量也占據政治傳播研究領域的一定數量。這顯示出了政治傳播研究者逐漸多元化的傾向,政治傳播知識生產的外部機構組織條件更加豐富。

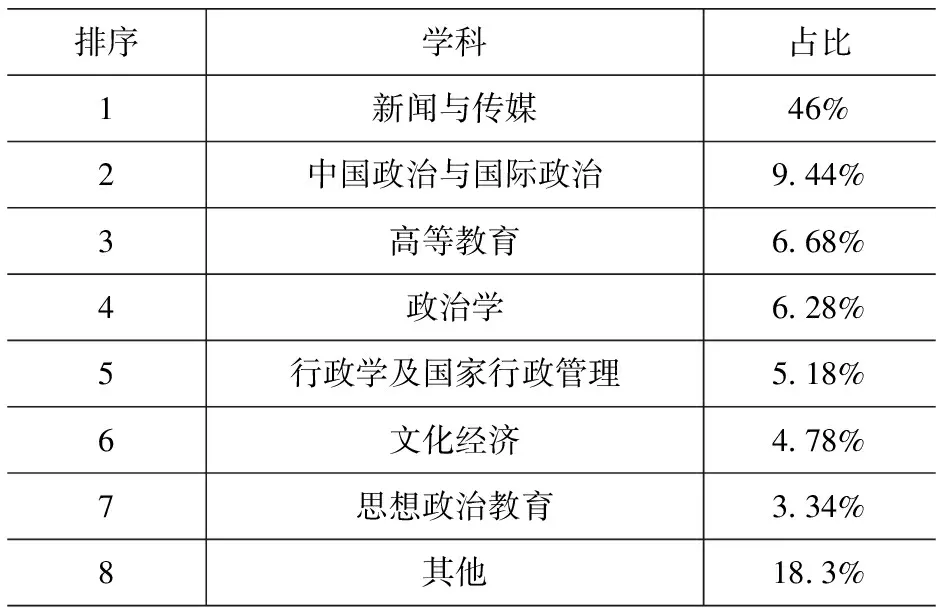

表6 中國知網政治傳播研究學科分布表

根據“表6中國知網政治傳播研究學科分布表”可知,政治傳播研究主要集中于“新聞與傳媒”板塊,“中國政治與國際政治”“高等教育”“政治學”“行政學及國家行政管理”“文化經濟”“思想政治教育”等也占有一定比例。可以看出,政治傳播研究以新聞傳媒為主,同時涉獵政治學、教育學、文化經濟等領域的研究,在基于本學科認知強化的基礎上對其他學科的探索體現出一種學科際性。所謂“學科際性”是指:突破傳統知識生產對學科內創新的簡單推廣和應用,運用跨學科理論方法來解決實際問題。從知識考古學角度看,之所以政治傳播等眾多人文學科研究表現出愈來愈明顯的學科際性,與現代社會高度復雜化的話語體制不無關系,許多復雜現象并不是由單一原因造成的,其背后涉及政治、經濟、文化、宗教、語言等多種因素。從知識生產結構看,西方學者為我們提出了學科際創新的研究路徑,“優秀的學科際研究活動并不靠借用專業理念,甚至也不靠并列聯合(hyphenated combinations),而是靠相對獨立、富于生命力、經過整合的科學體系的形成和轉型,以及與其相應的方法論戰略。”(34)戴維·E·阿普特:《通往學科際研究之路》,《國際社會科學雜志》(中文版)2010年第3期。

五、知識、學科、話語:中國特色哲學社會科學體系下的政治傳播研究

基于前文對政治傳播研究歷史時期、主題流變和研究轉向的系統分析,本文提出依據中國特色哲學社會科學中的知識體系、學科體系、話語體系三個維度,為解決中國政治傳播研究發展所面臨的現實問題提供解決路徑。

(一)知識生產:積學以儲寶,酌理以富才

習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上提出,“不斷推進學科體系、學術體系、話語體系建設和創新,努力構建一個全方位、全領域、全要素的哲學社會科學體系。……每個學科都要構建成體系的學科理論和概念。”(35)《習近平新時代中國特色社會主義思想與中國話語建構》,2020年10月28日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681760421323204119&wfr=spider&for=pc,2021年9月10日。學科理論構成學科屬性,學科概念構成學科話語,作為極具中國本土特色的交叉學科,政治傳播學也應該加快構建成學術體系與學術話語相統一的學科。

根據本文數據和文獻的整理分析,現存政治傳播研究學科知識體系有待完善。相較于政治傳播議題的集聚化程度,政治傳播理論總體趨勢呈現多元化與分散性,這一現象反映出目前學者已經對政治傳播的議題現狀做出了深度反思,并且力圖用多樣化的理論和研究方法對議題進行創新性闡釋,營造出多中心點的政治傳播研究新路徑。但是,也應注意到這種努力目前并未取得顯著成就,未形成具備學科獨特性的知識體系。因此,對政治傳播理論體系的構建是新時期中國政治傳播研究的重要任務。

政治傳播知識系統的構建基于以下幾點:首先,對該學科領域中西方理論與方法進行整理分析,挖掘隱藏在歷史深處或者因視閾所限有所遺漏的經典理論與方法,拓展政治傳播研究的理論寬度和方法維度。其次,對該領域的西方經典理論和中國古代思想進行比較分析,激活中國傳統思維的現代智慧,拓寬政治傳播理論研究的歷史向度。最后,嘗試在經典理論基礎上推進具有中國本土特色的理論和方法提出,創新學術話語體制,激發學術理念價值,創造學術未來圖景。

(二)學科建設:加快推進學科在地化程度,聚焦中國社會發展第一現場

“在地化”是指任何一件商品和事物的流動必須適應地方需求,符合一個地區和國家的發展規律,才有可能持續傳播和被普遍接受。中國的政治傳播研究不同于西方,其學科建設也應加快在地化進程,建設符合中國國情,具有中國特色,反映中國社會發展第一現場的獨立學科。除了在學科機制、學科課程、學科人才培養等方面不斷改進優化,在學科研究問題方面也應順時代之勢。早期,業界對政治傳播實踐的關注主要集中在“大學生”“高校思想教育”“公民教育”等方面,近年來圍繞“國家形象”“政府溝通”等國家層面的政治傳播研究成為新熱點。這顯示出中國政治傳播研究學者極具學科使命感并對宏大政策擁有清晰的學科判斷力。但也暴露出一些不足:研究面向太窄,缺乏個體關注,問題意識不強,在地化程度遠遠不夠。

針對以上挑戰,推進政治傳播學科研究在地化過程主要包括兩個領域:一是關注基層治理中的政治傳播問題。要將問題視野下放到村莊、街道、城中村等人民群眾更加集中,問題更加突出的地帶去,也要將問題視野聚焦在城市移民群、農民工、弱勢群體等更需要幫助的邊緣性人民群眾中去。只有將政治傳播研究不斷在地化,才能切實解決中國發展中的實際問題。值得注意的是,此次新冠疫情在鄉村地區的接連暴發,已經讓中國學者開始對農村政治傳播、健康傳播等進行反思。如:《虛擬聚合與精準解碼:農村廣播大喇叭在突發疫情傳播中的政治功能》《重大疫情防治中政治傳播作用的凸顯》等。二是拓深中國社會變革最激烈的互聯網場域中的政治傳播問題研究。近些年來,隨著互聯網技術的不斷發展,互聯網空間成為中國政治傳播新場所,然而,關于這一場域相關問題的研究還不夠豐富。盡管有學者已經注意到了一些網絡政治傳播獨特現象,如《政治傳播視野中的官員直播帶貨》《5G時代主流媒體政治傳播的樣態創新——基于〈主播說聯播〉視頻欄目的分析》,但相關現象的分析,相關領域的官民合作都有待繼續挖掘。

(三)話語影響力:提升中國學術的全球思維,加強中國學術的世界傳播

提升政治傳播研究的全球化思維和學術影響力既是時代之所需,也是學科發展之必要。20世紀90年代,中國政治傳播研究主要以“引進來”為主,引進經典理論、研究方法和學科話語,這一基本研究思路為中國政治傳播研究創造了優秀的學科成績,西方理論知識和研究方法在中國學術界遍地開花,催生了一批重量級研究。但隨著中國社會問題研究的不斷深入和中國國際地位的不斷提升,根植于西方社會發展的理論方法表現出了水土不服的問題,探索具有中國本土特色的政治傳播研究路線是當下中國學者的重要任務。

但同時也應注意到,世界學術之林需要中國學派的聲音。這種聲音不僅來自中國學者默默耕耘的理論創新,還應該注意的是學術成就的國際傳播。大力推廣學術成果的翻譯傳播,將有利于中國學者的全球影響力提升。另外,政治傳播也應與國別研究相結合,如“中國形象在環孟加拉灣地區國家間的政治傳播”等,要拓寬中國政治傳播研究的海外影響力,增強學術對話能力。

六、結語

漫步在中國政治傳播發展的歷史地圖中,從圍繞政治服務的萌芽期到創建獨特學科的探索期,從聚焦傳播學內生發展的豐富期再到數字化語境凝視下的突破期。中國政治傳播研究基于中國社會發展的第一現場,正在努力探索區別于西方政治傳播研究的本土之路,并集中表現在三個領域:一是致力于在政治社會化的推動中尋求政治傳播研究的實踐寬度。以服務于中國國家治理體系的整體布局和廣大人民的根本利益為立身之本,未來也將更多關注多媒體渠道平臺對公民政治參與能力的持續影響和網絡民主政治社會化建設;二是致力于在數字化語境下深化政治傳播研究的理論方法深度。圍繞“政治傳播”這一議題中心,生發出批判傳播研究、傳播學理論、新自由主義、反饋理論、社會理論、新聞理論等聚類點,雖然還未發展成“燎原之勢”,但卻形成了新的發展枝丫,未來將在政治傳播領域不斷延伸進化;三是在知識生產基礎上突圍政治傳播研究的學科向度。突破傳統知識生產對學科創新的簡單推廣和應用,運用跨學科理論方法來解決實際問題,未來將以富有生命力、生產力、創新力的科學體系撐起中國政治傳播研究的宏觀巨制,以期實現中國特色哲學社會科學體系建設之時代目標。知識、學科、話語始終是中國政治傳播研究和中國特色哲學社會科學體系發展進路的核心競爭力。當下,在面臨百年未有之大變局的今天,中國特色哲學社會科學體系建設只有不斷反思與總結,否定與創新,才能真正解決中國實際發展問題,傳播中國學者聲音,增強中國學派的世界影響力。

另外,文章還存在以下待補足的地方:首先,CNKI數據庫雖然數據量較為全面,但是不同機構擁有不同文獻閱覽下載權限,所以在數據采集方面會存在權限設置的問題;其次,在具體數據采集中主要是以“政治傳播研究”“政治傳播”為主題詞進行搜索,可能會導致搜索到的相關文章較為偏向綜述、述評等類型。針對這兩個問題,本文在后期研究中擬將該領域研究對象、研究理論進行人工編碼,從而進行數據選取方面的完善。