美國教學實踐的循證化變革

鄒逸,黃曉

(浙江師范大學教師教育學院,浙江金華 321004)

循證教學(evidence-based teaching),又稱基于證據的教學、證據驅動型教學等,是指以學生發展為目標導向,同時整合教學證據與教師專業知能進行教學決策與實踐的過程。[1]它既是傳統教學范式突破與超越“經驗式困境”,走向“精準、高效和個性化”教學的內在理路,也是大數據、人工智能等高新技術日益深度融入教育領域的時代產物,代表著當代教學實踐發展的新方向。

美國是推行循證教學改革的先行國家之一,目前已確立了鮮明的循證教學文化,形成了較為成熟的循證教學實踐體系。本文從美國循證教學運動的歷史脈絡切入,進而探討美國循證教學的框架結構、實踐路徑與保障措施,并簡要分析美國循證教學改革過程中出現的問題以及未來的發展趨勢。

一、美國循證教學運動的歷史演進

(一)保障教育質量:循證教學理念的興起

自蘇聯成功發射第一顆人造衛星以來,美國政府就將國家競爭力與教育質量緊密聯系在一起,持續掀起一輪又一輪的教育改革浪潮。在20世紀90年代,受循證醫學(evidence-based medicine)運動的影響,美國教育界開始反思傳統經驗式教學存在的弊端,認為教師僅憑過往積累與形成的教學認識、體悟、信念等教學經驗難以有效應對當下的教學問題,主張教學工作應該仿效循證醫學,嚴格遵循相應的最佳證據進行決策與實踐。[2]2002年,美國在《不讓一個孩子掉隊法案》(No Child Left Behind Act)中正式提出“教學要基于科學的研究證據”這一理念,就此開啟了循證教學運動的序幕。

2002年,美國成立教育科學研究所(Institute of Education Science, IES),作為引領和推動循證教學改革的主要機構。其第一任所長懷特赫斯特(Grover J. Whitehurst)指出:“循證教學并不意味著對教師主體能動性與教學經驗的否定,相反,其使教師的教學診斷與決策有了科學的依據和支撐,從而使教師的教學行為趨向精準與高效。”[3]時任美國教育部長鄧肯(Arne Duncan)也指出:“經驗提供給教師教學決策與行為的支持是有限的和不充分的,它不像證據那樣可以顯示教學的路線圖,進而告訴教師教學進行到了哪里,需要去哪里以及該如何去。為保障教育質量,循證教學已不是一種選擇,而是必需!”[4]

(二)深入課堂實踐:循證教學的日常化推進

2009年,美國政府頒布《美國復興和再投資法案》(American Recovery and Reinvestment Act),將循證教學確立為美國的四大支柱性復興路徑之一,并倡議將循證教學能力納入各類教師專業發展標準中。2010年,美國教師教育認證委員會(Teacher Education Accreditation Council, TEAC)正式將循證教學能力列入教師專業資格的測評條目,突出強調了教師必須具備獲取、解釋、使用各種教學證據,以此實現有效教學的能力,“教師資格認證將對教師融入證據展開教學決策與實踐的能力進行測評與反饋”[5]。2015年,《讓每一個孩子成功法案》(Every Student Succeeds Act)中,再次強調了證據對于教學實踐的重要性,并以“建構循證教學文化”的口號呼吁廣大教師積極參與到循證教學運動中來。[6]

在這些政策的推動下,越來越多的教師開始意識到證據對于診斷教學問題及提升學生學業成就的價值與作用,嘗試扎根課堂,通過挖掘與分析學生的學習證據來改進自身的教學決策與行為。如美國梅克倫堡學校的教師發現,數學成績低的學生往往語言能力也較弱,經由數據統計分析驗證了兩者確實存在顯著的正相關,進而通過加強數學概念的語義解釋、隱喻、類比等教學策略有效提升了學生的數學成績。[7]總之,一系列政策法規的持續推動,使美國的循證教學改革逐漸深入日常課堂,教師開展循證決策與實踐的意識及行為日益強化。

(三)融入高新技術:循證教學的一體化發展

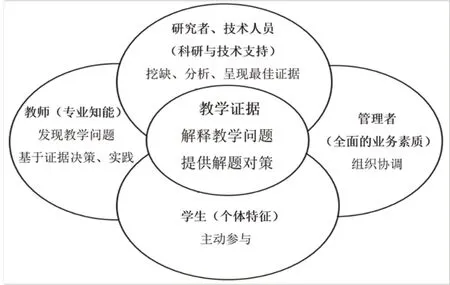

隨著循證教學的日常化推進,更深入、更精確、更豐富的證據挖掘與處理成為必須突破的重大課題。由于僅憑教師的自主行動想要在復雜的課堂教學中高效、快速地收集到優質證據并不現實,所以證據的開發與利用必須借助適切可行的方法與技術支持。2016年,美國教育技術規劃文件《為未來作準備的學習:重塑技術在教育中的角色》(Future Ready Learning: Reimagining the Role of Technology in Education)發布,該文件指出,大數據、人工智能等高新技術的迅猛發展為當下的教學改革帶來了全新的機遇,循證教學需逐步走上與技術整合的道路。自此,“多元主體協作”開始成為美國循證教學實踐的新樣態,循證教學實踐不再是教師的個人事項,而是拓展為教師、研究者(技術人員)、管理者、學生等多方主體一體化實踐的過程。研究者(技術人員)挖掘和提供教學證據,教師基于證據進行教學實踐,管理者協調整個教學過程,與此同時,學生亦可以關注且主動參與教學診斷、決策與改進。[8]

二、美國循證教學的框架結構與實踐路徑

美國循證教學運動的歷史脈絡表明,其對“什么是好的、高質量的教學”的價值認識發生了根本性的時代轉換,開始追求一種“基于教學證據、決定于教師專業知能、成就于現實干預”的教學新范式。在此價值理念指引下,教師、研究者(技術人員)、管理者和學生共同構成了循證教學的關涉主體,并圍繞證據形成了一體化的框架結構與實踐路徑。

(一)循證教學的框架結構

第一,循證教學突出強調證據在教學決策與實踐中的核心作用。美國教育部指出,證據是以科學的研究方法與專業的技術手段獲得的關于具體教學問題的診斷性結論,理應成為決定教師教學行為的堅實依據。[9]而探尋“最佳”證據的首要任務則是制定可靠的證據質量評價標準。美國教育部將證據的質量由低到高分為六個等級:他者建議;個案研究;沒有統計控制的相關性研究;有統計控制的相關性研究;準實驗研究;隨機對照實驗研究。[10]沃達斯基(John S. Wodarski)等學者則認為,具體問題的指向性、方法的科學性、表述的清晰度、重復驗證性、結構優良程度等是判斷證據質量的主要標準。[11]

第二,循證教學依然重視發揮教師的專業知能。學者馬什(Julie A. Marsh)指出:證據需指向具體的教學問題,而這些問題的發現以及是否對學生發展有價值,主要倚仗的是教師的專業評估;證據雖是教學的依據,但并不能代替決策與行為,它需要整合進教師制訂教學計劃、形成教學干預的實際過程才能真正發揮作用,因而教師必須具備尋找、評價、應用證據的能力。[12]因此,證據是教師展開教學實踐所需考量的一項新增元素,教師本身的教學專業知能仍然在很大程度上決定著教學的實際效果。

第三,循證教學需要借助研究者(技術人員)的專業支持。美國教育界充分認識到獲取證據的方法和技術是決定證據質量的基本條件,而專門的研究者(技術人員)更有可能挖掘、分析與呈現出“最佳”證據。對此,卡德爾(Rob Kadel)特別提到了研究者(技術人員)與教師對話溝通的重要性,“嚴格來說,研究者(技術人員)本身是存在于教學情境之外的,因而在面臨教師發現的教學問題及其證據需求時,與教師展開相互‘涉入’‘視界融合’式的交流溝通顯得異常重要”[13]。換言之,研究者(技術人員)的專業支持需從教學情境、教師視角出發,采取適恰的方法與技術努力提供利于教師進行教學決策的證據。

第四,循證教學需要管理者的參與和協調。循證教學是一項涉及多重要素與多方主體的系統工程,管理者的參與和協調不可或缺。且管理者需具備相當全面的專業業務素質水平,方可確保諸如學生發展目標的把握、證據質量的評估、方法技術的引進、相關人員的交流合作等具體事項高效、順暢的一致性、一體化運行。[14]

第五,循證教學始終旨向學生的發展。學生的發展是循證教學的終極目標,因而學生的個體特征需被充分關注,且應鼓勵他們主動參與到循證教學的過程中來。[15]在傳統經驗式教學范式中,受限于教學經驗的精細化程度,教師的關注點通常是學生的一般特征、整體水平等宏觀狀況,即教師難以做到在全面了解每一個學生的詳細學情基礎上,因材施教式地進行個性化教學。而隨著科研與技術力量的融入,獲取精確表征學生個體的學習歷程與認知體驗的證據成為現實可能,教師由此可以為不同的學生確定個性化的學習目標、教學計劃并加以執行,以幫助不同學生獲得適恰于其自身的成長,從而真正實現“面向全體學生”的教育理念。同時,在實踐過程中,學生的主動參與,特別是在參照相關證據的基礎上對自身的學習狀態進行表述與反饋,有利于教師隨著學習過程的動態行進實時調整教學策略,以更好地促進學生的發展。[16]美國循證教學的框架結構如圖1所示。

圖1 美國循證教學的框架結構

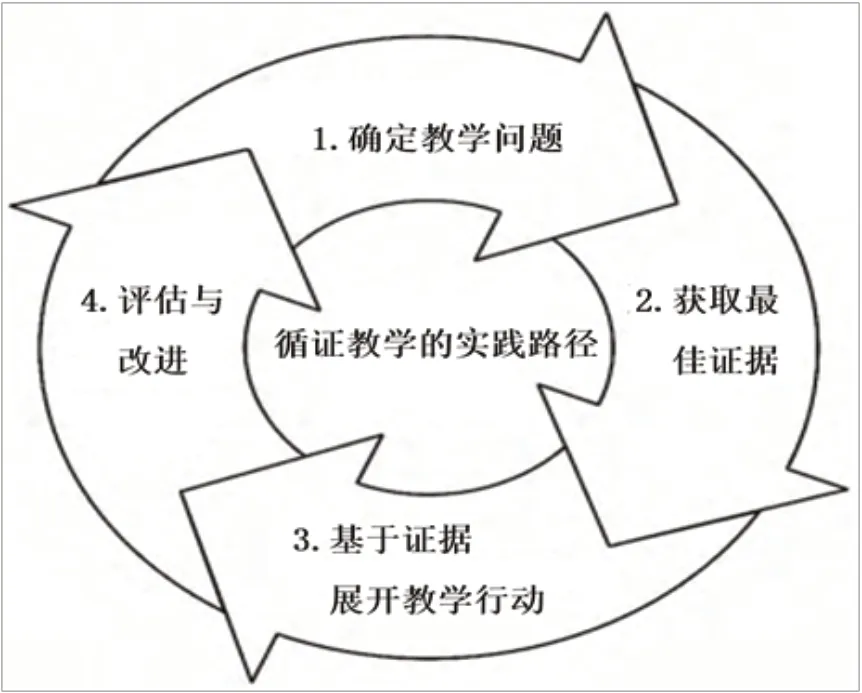

(二)循證教學的實踐路徑

分析美國循證教學的框架結構發現,其實質上是多方主體協作共同解決以下幾個問題的過程:學生的發展遇到了什么問題或困境;如何獲得用以解釋與應對問題或困境的最佳證據;如何基于證據做出相應的決策與行為,以突破問題或困境,實現學生的有效發展。

按照上述思路,美國學界開展了一系列循證教學實踐探索。[17]本文以哈佛大學推行的“證據智慧改進教學過程”(The Data Wise Improvement Process, DWIP)項目為例,探討美國學界所普遍采用的循證教學實踐路徑(如圖2所示)。[18]

圖2 美國循證教學的實踐路徑

1.確定教學問題

發現學生學習與發展中出現的問題或困境是循證教學的起點。對此,教師需要清晰、明確地理解和把握學生學習與發展的具體目標指向,同時有意識地關注學生在教學過程中的表現,診斷出表現與目標之間的差距,進而提出一個需要解決的明確問題。

“證據智慧改進教學過程”項目中用了一個具體例子來說明,培育學生的科學素養是科學教育的基本目標,而結構性思維是科學素養的重要組成。在“浮力”內容的學習過程中,教師發現很多學生在需要轉化、推理、遷移的情境性探究任務上表現糟糕,從而確定了“學生以結構性思維理解‘浮力’概念的難點是什么,如何突破”這一教學問題。從中可以看出,教師需對發現的教學問題進行精準表征,以使其目標指向明確,且具備可操作化特征。

2.獲取最佳證據

在確定教學問題之后,研究者(技術人員)采取適當的研究方法與技術手段對教學問題相關的證據進行挖掘、分析與呈現。繼續以上述例子進行說明,針對教師確定的“浮力”教學問題,研究者(技術人員)根據“觀察到的學習結果的結構理論”(Structure of Observed Learning Outcome)將學生的“浮力”概念理解水平從低到高劃分為前結構水平、單一結構水平、多元結構水平、關聯水平、擴展抽象水平五個層次,[19]進而對學生在“浮力”相關作業與測試中的具體表現進行歸類統計分析。研究者(技術人員)發現,那些在情境性探究任務上表現糟糕的學生的“浮力”概念理解程度大多處于前結構水平,即這部分學生通常只是零散而機械地記憶了“浮力”相關的計算公式。同時,研究者(技術人員)還提供了促進學生概念理解水平的教學策略建議,這些建議來自由已有實證研究所形成的教學證據資源庫。也就是說,研究者(技術人員)不僅需要提供用以回答當下教學問題的解釋性證據,而且還需要提供相關性較強的、可資借鑒的建議性證據。

3.基于證據展開教學行動

在獲取最佳證據之后,教師進行相應的教學設計,并采取現實的干預行動以解決問題。在上述例子中,根據研究者(技術人員)提供的學生理解“浮力”概念的解釋性證據,教師確認了表現糟糕的學生確實存在機械記憶與套用“浮力”計算公式中的“密度”“質量”“體積”“壓力”“壓強”等相關物理量的情況。同時,研究者(技術人員)提供的建議性證據表明,“概念框架式”教學是一種能有效促進學生形成結構性思維的教學策略。于是,教師在參照相關典型案例基礎上,結合自身教學內容的學科邏輯特征,設計了“浮力”的“概念框架圖”,據此展開“浮力”內容的復習與解題指導,以幫助學生建立對“浮力”概念的結構性、整體性理解。

4.評估與改進

教學是一個不斷變化發展的過程,因而在教師基于證據展開教學行動的同時,需要通過相應的評估來監測和及時調整教學過程的實際開展。上述例子中的教師在采用“概念框架式”教學之后,對每一個學生的“浮力”概念理解水平的變化情況進行分析,發現部分學生依然難以形成對“浮力”概念的結構性理解。進而,教師采取分組教學的方式,對掌握較差的學生更多地采取隱喻、例證、體驗式教學繼續幫助他們建立“浮力”相關的概念框架;而對表現較好的學生則采用遷移運用的教學策略,引導他們將“浮力”相關的概念框架進一步拓展與深化。總之,循證教學過程需匹配對應性的評估與改進機制,促使教學問題逐步得到有效解決。

三、美國循證教學改革的保障措施

循證教學是以學生發展為愿景,通過多方主體協作,基于最佳證據,同時貫穿反思性評估與改進機制的一體化運行過程。為持續推進與有效開展這一全新的教學范式,美國各界采取了全方位的保障措施予以支持。

(一)不斷強化循證教學的價值理念

價值理念是行為的向導,循證教學作為教育領域的一種新生事物,首先需要相關主體建立起價值理念層面的理解與認同,進而才有可能做出適合的循證教學行為表現。對此,美國首先采取的是“由外向內”的策略路徑。

首先,從政策制度層面大力推行循證教學改革。如前文業已提及的一系列教育法案對循證教學改革的引領與推動,教師資格認證中對教師循證教學能力的強調與規定,使得循證教學迅速成為相關主體關注的熱點議題。“政策制度引領就像一個外部敲打的‘錘子’,為激發相關主體展開循證教學行動的內在需求提供持續不斷的驅動力量。”[20]

其次,美國教育學界從已有的教學認識論框架出發,如舒爾曼(Lee S. Shulman)的學科教學知識,舍恩(Donald A. Sch?n)的反思性實踐等,對循證教學的本質內涵進行了深入研究,以使其與相關主體原有的教學理解發生“視域融合”,進而統整到相關主體的教學認知結構之中。[21]如希爾曼(Margy Hillman)指出:“循證教學是指教師有意識地、有效地獲取、解釋、運用證據,進而以一種適合于學生的方式進行教學實踐的過程。”[22]霍尼格(Meredith I. Honing)則主張:“循證教學既是一種教學價值理念的轉變,也內蘊著特定的教學實踐路徑,因而相關主體既需要樹立開展循證教學的意識與態度,同時需要具備開展循證教學的知識、方法與能力。”[23]

概言之,美國教育界從政策制度的外在驅動以及本質含義的內在界定入手,力求使循證教學成為相關主體新的教學價值理念,進而將其作為自身教學實踐行動以及自身教學實踐知能發展的信念向導。

(二)全面提升教師的證據素養

教師的證據素養,即教師基于證據進行教學決策與實踐的能力,是循證教學有效開展的知能基礎,因而提升教師的證據素養是順利推進循證教學改革的關鍵環節。對此,美國開展了一系列教師證據素養提升工程。

例如,俄勒岡州的職前教師證據素養項目按照“評估教師證據素養需求→根據需求開發課程內容→創建證據素養培訓團隊→開展嵌入式證據素養培訓”的進路對師范生的證據知能進行培養,幫助其形成正確使用證據來指導個人教學與學生學習的能力。后續的實證調研顯示,經歷過此項目的師范生入職之后所教學生的學業表現明顯更加優異。[24]再如,馬薩諸塞大學(University of Massachusetts)和伍斯特理工學院(Worcester Polytechnic Institute)聯合開發了職前教師證據素養提升課程,主要包括“證據性質”“證據管理”“證據存儲”“證據使用與共享”“證據倫理”等模塊內容。[25]雪城大學(Syracuse University)則按照“證據基礎知識、證據管理方法和其他證據問題”的主題模塊對在職教師的證據素養進行培訓。[26]

概括來說,美國在提升教師的證據素養方面力求涵蓋職前培養和職后發展兩個階段,同時兼顧諸如證據收集、分析、管理等基礎知能以及基于證據展開教學實踐的綜合能力的培養。

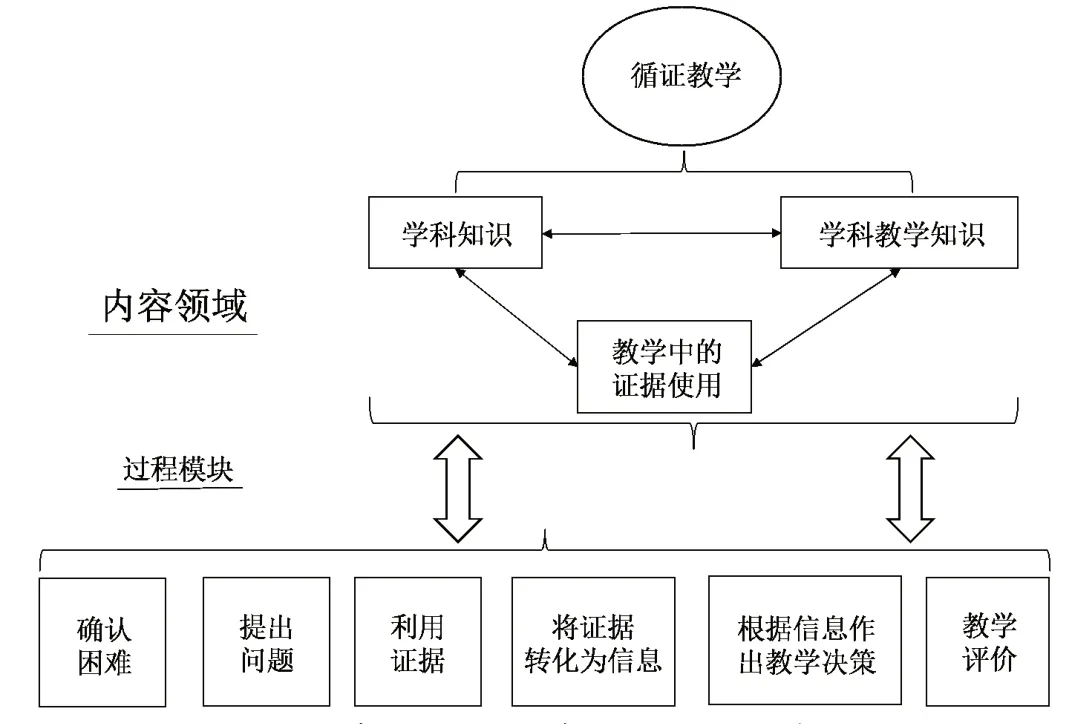

(三)對應性匹配質量評價方案

為保證循證教學的實施成效,美國學界還開發了對應性的質量評價方案。例如,格默(Edith S. Gummer)等人將循證教學的評價維度劃分為“內容”和“過程”兩大方面,“內容”指“學科知識、學科教學知識和教學中的證據使用”三個相互作用的領域。“過程”是循證教學展開的主要環節,包括“確認困難、提出問題、利用證據、將證據轉化為信息、根據信息做出教學決策與行動和教學評價”六大模塊。[27]在此基礎上,對上述領域與模塊建立層級分明、表述清晰的評價指標,進而對具體的循證教學過程進行評價。(見圖3)美國大部分州都采用了上述評價方案對循證教學的實施效果進行監測,并根據結果及時向教師提出改進建議。

圖3 美國循證教學質量評價方案

(四)系統建設教學證據資源庫

全方位的教學證據資源庫建設是循證教學改革的一項基礎性工程。從2005年起,美國聯邦政府統籌州政府、學校、科研機構和社會組織等多方力量,開啟“縱向教育證據資源庫”建設工程,力求創建涵蓋學生各階段的教育證據系統。目前,全美幾乎所有的州都建設起了涵蓋K-12階段的教育證據系統,部分州的教育證據系統則已拓展至高等教育階段甚至就業階段。[28]縱向教育證據資源庫更多反映的是各階段教育教學中的共性問題與普遍策略。與此同時,美國各界還進行著與教師個體的教學實踐結合更緊密的證據資源庫建設,如美國教育科學研究所開發的“有效教學策略網”、紐頓教育商業公司(Knewton)開發的“教師教學指南”、美國教育領導和技術中心開發的“教學證據鏈接項目”等。[29]這些證據系統相對更有針對性地提供了特定學生群體于具體學習內容上的表現,同時收錄了可供教師選擇使用的諸如教學指南、教學建議等配套性的應對方案。

各類教學證據資源庫的建設不僅有利于教師迅速、高效地診斷教學問題并提取對應性證據,有利于教師對循證教學形成具象化、情境化的感知與體驗,而且也能為教師現實的循證教學實踐提供反思與改進的參照視角。

四、美國循證教學改革中出現的問題

循證教學實踐是美國寄予“提升教育質量”厚望的改革方向,從基本理念、框架結構與實踐路徑來看,其的確表現出諸多美好的愿景:“遵循最佳證據進行教學決策與實踐”的理念為實現教學領域一直追求的“精準、高效和個性化”目標提供了具體明確的著力點;重視教學證據的質量,力求提高教學實踐的科學性;強調教師專業知能的作用,力求發揮教師的主體能動性;重視學生的個體特征與主動參與,力求凸顯學生在教學中的主體地位;強調教師、研究者(技術人員)、管理者、學生等的一體化協作,力求體現教學共同體的價值與作用。應當承認,美國的循證教學改革已取得了較大的進展,但是,循證教學畢竟是一種新生事物,在改革的實際進程中也出現了些許問題。

(一)“唯證據主義”傾向

美國的循證教學改革促使教師的教學決策與實踐從“基于經驗”向“證據驅動”轉變,但在一定程度上也滋生了“唯證據主義”的錯誤傾向,即過度推崇證據的作用與價值,甚至認為證據是萬能的,從而遮蔽了證據本身的有限性。

例如,紐約第二學區曾在一段時期內采用了某些教學策略,并通過相應的測評數據高調宣稱學生的基本素養得到了提高。但學者拉維奇(Diane Ravitch)卻對此提出了批評:“該結果的達成并不單純是因為那段時期采用的教學策略,我更愿意相信這在更大程度上是由于當地的經濟水平在那段時期有了顯著提高。”[30]哈格里夫斯(Andy Hargreaves)也提請人們警惕美國循證教學改革中顯露出的“唯證據主義”傾向:“當我們對證據變得盲目崇拜,它更容易帶來的是誤解而不是洞見。證據指導人們去理解,但它事實上僅僅是一種關于教學問題的可能性。”[31]

(二)教學過程的線性化

美國的循證教學改革實則還內蘊著一個應然性的假設:教學過程中出現的問題是一種客觀實在,可以用科研方法與技術手段揭示其真相,進而找到解決問題的最佳方案。盡管教師專業知能的重要性得到了特別的強調,但這種重要性更多體現于對相應證據的判斷與應用,即教師的任務在于以獲得的最佳證據來理解教學問題,并按照證據所提出的策略方案來解決問題。重視證據本無可厚非,但它過分強調遵循證據行事,忽略了教學實踐的生成性、藝術性本質,進而在一定程度上消解了教師的自由意志與創造沖動,限制了其反思性實踐意識,致使不少教師的教學實踐呈現為一種機械線性的程序操作。誠如里爾(Carolyn Riehl)所言:“美國的循證教學運動正在讓越來越多的教師變得像冷靜、客觀、操作精準的外科醫生。過分關注證據讓教學看起來更像是一種流程操作,可能會阻礙學生發展21世紀學習所需的創新能力及思維。”[32]

(三)人文價值缺位

美國循證教學改革中出現的“唯證據主義”傾向與教學過程線性化問題,實際上是將科學價值凌駕于人文價值之上的現實反映。促進學生的發展是美國開啟循證教學改革的初衷,學生的發展不僅包括知識與技能的獲得,更需要精神品質的涵養,從本質上來說,后者才是教育事業所應追求的第一要義。但從實際進程來看,美國的循證教學實踐滲透著明顯的科學主義跡象,其更為本真的人文價值逐漸喪失在遵循證據進行線性操作的過程中。正如海迪(John Hattie)所指出的:“在很多已有的循證教學實踐中,所有關涉主體更像是一根根螺絲釘,他們必須把絕大部分精力用于維系一個框架機器的正常運作上,而沒有時間去思考如何通過自己的行為帶給學生精神品質上的積極影響。但事實上,那些最好的教學實踐背后都蘊含著某種令人信服的精神源泉。”[33]

五、結語

美國的循證教學改革以促進學生的發展為宗旨,力圖破解在傳統教學范式中教師僅以模糊、不清晰的直覺經驗作為決策與行為基礎的困局,創建“精準、高效和個性化”的教學實踐新模式。經過多年的發展,美國的循證教學改革已取得了一定的成績:確立了鮮明的循證教學文化、形成了較為成熟的循證教學框架結構與實踐路徑、建構了全方位的循證教學保障支持體系。但在改革的實際進程中,也出現了“唯證據主義”傾向、教學過程的線性化、人文價值缺位等問題。在未來,“循證化”依然會是世界范圍內教學實踐變革的一個重要方向,但對證據的價值認識應變得更加謙卑和謹慎,致力于使證據真正成為教學決策與實踐的一種助力。同時,循證教學實踐中的教師主體能動性應被賦予更深刻的內涵,教師有責任建立證據視角,但更需要對證據進行理智、批判和深思熟慮地靈活應用,這才是證據與教師專業知能確切融合的方式。此外,循證教學實踐應規避過度的科學主義傾向,更多地追求更為本真的人文價值的實現,促進學生精神品質與學識能力的全面發展。