牡丹深處的玫瑰克洛岱爾的詩集《百扇帖》

黃 蓓

1926年秋,即將結束五年日本大使任期的法國詩人克洛岱爾(Paul Claudel, 1868-1955)邀請友人、日本畫家富田溪仙一同創作了兩部作品:《四風帖》與《雉橋集》。在扇面形制的和紙上,他們一個濡墨題詩,一個揮毫作畫;詩與畫或合璧一紙,或各據一扇,別情離思遂化作扇上煙云。1927年,克洛岱爾將兩套扇面中的所有詩作匯集一處,另添新詩,由東京小茶社梓行,便有了這部只含詩作的《百扇帖》——此為詩集的漢文名稱;法文名則為“Cent Phrases pour éventails”,意為“題扇百句”。

《百扇帖》的裝幀采用東方古代書籍的經折裝形制,左右折疊,迤邐綿延,前后兩端粘以硬質書面。一百七十二首短詩共分三冊,置于一古樸的藍布書匣中。每兩個折疊頁面為一單位,含三首詩,分上中下布列,彼此間以長線相隔,仿佛三面扇子。在各自獨立的空間內,詩排布為三個豎行:左行是日文漢字寫就的詩題,中行和右行的法語為詩的正文。其中漢字為日本友人所題;法文則出自克洛岱爾本人手筆。

在這并置的異域文字深處,兩種文化、兩個世界在彼此交談。同時,飽滿的墨汁、虛實的空間,令每首作品亦詩亦畫,呼喚著耳與眼兩種感官的合作,共同探索《百扇帖》的秘密:在四時吟唱的背后,詩人思考著生命與語言的奧義。

在這并置的異域文字深處,兩種文化、兩個世界在彼此交談

牡丹與玫瑰

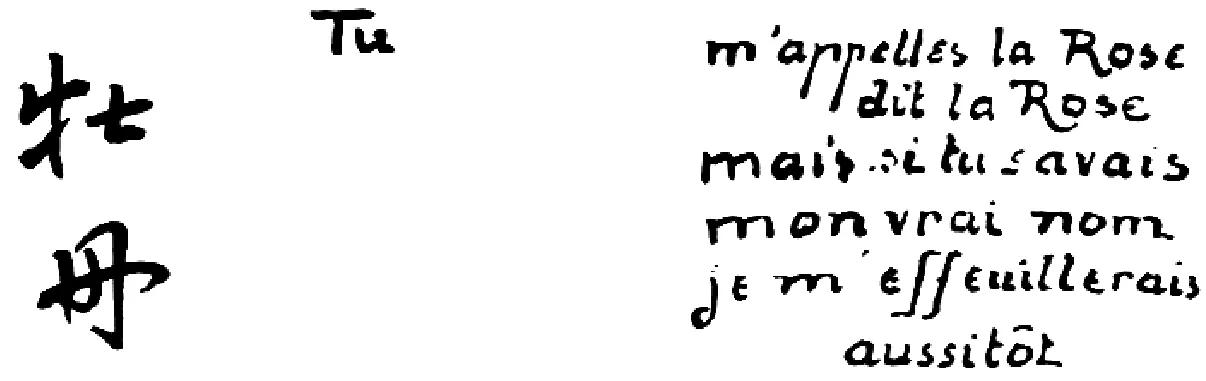

“你/喚我玫瑰那玫瑰說可你若知我真名我便會瞬息飄落”(句1):在《百扇帖》的第一首詩里,法文詩展現的是玫瑰,旁邊的漢字題目卻赫然寫著“牡丹”;詩的內容則是關于名字的迷惘。那在異域文字里玉立的“牡丹”便就是玫瑰的真名嗎?詩人未必滿足于這樣的游戲。事實上,在《百扇帖》中,牡丹與玫瑰的糾纏遠不止于第一首詩。我們首先需要追問的或是:詩人心中,玫瑰與牡丹為何綰結一處?

在《百扇帖》中,牡丹與玫瑰的糾纏遠不止于第一首詩。我們首先需要追問的或是:詩人心中,玫瑰與牡丹為何綰結一處?

它們本是屬于兩個世界的,如果不是詩人的腳步與心靈跨越了兩者間的距離。正如下面這首詩的吟唱:

我來自/世界的盡頭為了知曉長谷寺的白牡丹深處藏著怎樣的玫瑰 (句18)

詩中的“玫瑰”,是一種色彩,也是一種花卉;是素潔中的一抹嫣紅,更是異國芳菲中,深藏于詩人心底的那朵熟悉的玫瑰的乍現。

它顯現于春天的長谷寺——這是位于日本奈良的一個古剎,尤以觀音聞名,又被稱為“花之御寺”。每到春天,庭院中便有牡丹爭艷。1926年5月的一天,克洛岱爾造訪了長谷寺。當天日記中,一句簡單的“午后長谷寺,牡丹”傳達出詩人對這一寺院最深刻的印象。而玫瑰出現乃至取代了牡丹,則是在此后不久所作的一篇虛構性對話中。對話中的兩個人物——“詩人”與“三味線”——閑談著對日本的所感所思。“牡丹”出現在其中,而每次都有“玫瑰”的伴隨:

“……我們在長谷寺的庭院中看到的碩大的玫瑰,你把它們喚作牡丹。”

“你一定是想到了川崎庭園中的牡丹,血的紅艷讓它們如此絢爛。我敢肯定,有那樣的春夜,落下的是血雨,或是酒雨。它一落下來,大地便吸進去了;然而,什么都不能阻擋玫瑰的話語。”

此間的日本地名讓“牡丹”作為花卉的現實性不容置疑;但為何詩人又稱其為玫瑰,甚至反而將“牡丹”視作后者的化名? “詩人”與“三味線”關于長谷寺牡丹的一段對話頗耐人尋味:

詩人:兩百年來,每一個月它們都祈求絢麗與綻放;不是向著自己,而是向著神的太陽。

三味線:他們的祈求穿越霧靄。

詩人:你是想說什么吧。

三味線:裝聾作啞!一切的美里都有一種哀傷,那是死亡。看到會死的東西在心中綻放,哪能不落淚!可唯有流放,才能讓玫瑰成為玫瑰。這園中的香妃把自己一瓣瓣打開之前,先得有五月在太陽前面張開一片銀灰色的面紗。

詩人:我在日本比在別處更能感覺到這一點:佛教極樂世界的那種苦澀的寧靜,仿佛離地獄不遠;一種危險將至的感覺,一種空蕩蕩的專注,耳朵豎起。

這里,牡丹的綻放之地早已不是長谷寺了;它被克洛岱爾挪入到了“佛教極樂世界”,成為帶有象征意義的花朵:它代表著佛教的“無常”觀念,以及寂滅中的救贖。對于救贖的渴望,詩人是深深理解的——“一切的美里都有一種哀傷,那是死亡”。

在日本,克洛岱爾比別處更為深切地感受到四季之美。神道教與佛教的傳統,共同塑造了日本人面對自然的情感。如果說前者讓克洛岱爾看到日本人對自然的敬畏與崇拜,并由衷地贊美——“整個自然就是一座神殿,早已等候著崇拜的儀式”——后者則讓他看到,時節流轉之中,面對一輪輪的美與死亡,痛苦如何轉化為寂滅的超越。

而克洛岱爾所信仰的,是另一種生死與救贖——基督宗教的救贖。基督宗教中最富象征意義的花朵正是玫瑰:它昭示著美、愛與永恒。“唯有流放,才能讓玫瑰成為玫瑰”:因為塵世不過是人的暫居之地;人間一切美的隕落,都喻示著它在另一個世界的不死。在這樣的信仰里,美的無常所帶來的不再只是痛苦,而是希冀;死亡不是終點,而是真正的福祉的起始。

于是便有了牡丹深處的玫瑰——這東方園林中的香妃,讓詩人看到了心中伊甸園里的圣花。于是便有了圍繞玫瑰的種種宗教意象:“血的紅艷”——那是基督的血,蘊含著愛與受難;花瓣的“血雨,或是酒雨”—— 那是圣餐中的葡萄酒,是神對人的生命滋養;“玫瑰的話語”——那是短暫的人間事物所表達的關于永恒的希望。《詩人與三味線》中的這些意象,幾個月后都成為了《百扇帖》中的短詩。

牡丹與玫瑰,是兩種宗教救贖觀的對話。日本四季,讓來自天主教傳統的克洛岱爾愈發感受到生命之美,也愈發渴望另一個世界的永恒。于他,一切生命都是受造之物,都是神的賜予。面對流逝之美,心懷感恩,體悟其中的永恒,是他的信仰所帶來的世界觀與人生態度。

日本詩歌為克洛岱爾帶來了面對四季的豐富細膩的情感表達

玫瑰是《百扇帖》的中心意象。詩集中的前三十首幾乎都在歌詠玫瑰,或牡丹。而其他四時景物,無不是玫瑰的變形;那所有在時間中綻放與流逝的,都在重復著“玫瑰的話語”:生命源于上帝而皈依上帝;一切人間之美,都指向天國的永恒。

在這些四季畫面中,始終有著一個人的存在。他是一位世界的凝注者:“啊/這世界如此美麗須得有人在此守望從早到晚一動不動”;一位旅人:“旅人/近前來吸進這馨香吧它能治愈所有的漂泊”(句24);一位詩人:“老林的深處/與老詩人的心間突然響徹這金的思念”(句98);一位冥想者:“我諦聽/溪流急急地奔向源頭”(句93);同時,也是一位戀人。

唯有玫瑰/柔弱得足以吐綻永恒(句20)

戀人的身份,亦藏身于“玫瑰”之名。“羅莎莉(Rosalie)”是“玫瑰(rose)”的另一個名字。它在克洛岱爾心中所喚起的,是深刻的愛與幻滅

玫瑰的真名

玫瑰有著無數的名字——一切攜帶死亡的愛與生命,都是玫瑰的化名。但這些名字,無一可稱玫瑰的真名。“你/喚我玫瑰那玫瑰說可你若知我真名我便會瞬息飄落”(句1)——那能夠讓玫瑰“瞬息飄落”,離開世界而無所抱憾的“真名”,是那能讓它得以永生的名字;然而它不存在于日常語言,只存在于詩歌的語言。

在《關于詩歌靈感致白樂蒙神甫的一封信》中,克洛岱爾區分了這兩種語言:

這正是克洛岱爾所追求的詞物關系。當詩人呼喚“玫瑰”時,語言“玫瑰”便帶著形狀與芬芳出現——卻是最完美的形狀,最永恒的芬芳;是上帝創世之初的玫瑰,也是超越了死亡的天堂的玫瑰。詩歌語言中的名字,才是玫瑰的“真名”。對于使用字母文字的西方詩人,詞與物的對應一般發生在音的層面。而在《百扇帖》里,字形層面也加入進來——這便是克洛岱爾筆下的“西方表意文字”。

對于使用字母文字的西方詩人,詞與物的對應一般發生在音的層面。而在《百扇帖》里,字形層面也加入進來——這便是克洛岱爾筆下的“西方表意文字”

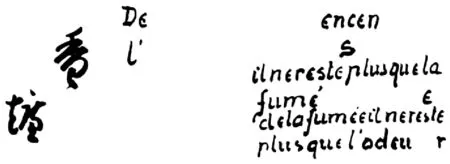

(由香/只余下煙靄由煙靄只余下氣息)

詩中,有三個原本完整的詞語被從內部破開:“encen-s”(香),“fumé-e”(煙)與“odeu-r”(氣息)。被分離出來的“s”,“e”與“r”,則以三種不同的形式摹仿煙的裊繞。而向來珍視音的表意功能的克洛岱爾,此時也沒有忘記這一維度:“fumé-e”中的“é”, “encen-s”中的“en”,“odeu-r”中的“eu”,都是元音音素,上揚綿延的聲音恍若青煙升騰。詞之于物的摹仿,于是在音形兩個層面都獲得了實現。拆解而生的內部空白,則每每在分離之中,強化了被賦予表意功能的形或音。

與詞語內部拆解相應的,則是不同詞語間的粘合。仍以句41為例,從左往右的第三豎行內部,橫向的第三行與第五行都是不帶間隙的整行字母;原本應該分離的詞語聚合于一處,彼此失去了界線。如此,詩在整體上形成了強烈的視覺性,有如一幅畫面。然而,《百扇帖》中的大部分視覺詩如我們在句41中看到的那樣,并不在整體上呈現某種可辨認事物。其生成根源在于對詞語“表意”的開發,是詩人在對“真名”的玩味中制造出來的文字的聚散離合。在這一意義上,《百扇貼》與阿波利奈爾的《圖畫詩》(Calligrammes,1918)頗為不同——后者是詩歌整體在視覺上對物象的摹仿。

當然,在《百扇貼》中,也有少部分的具有物象特征的視覺詩。句108可謂一例:

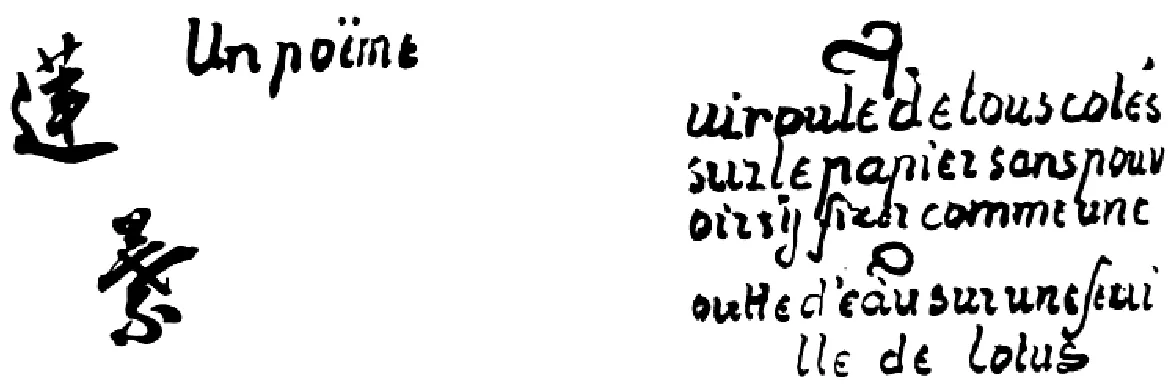

(一首詩/滾來滾去在紙上無法停駐如蓮葉上的一顆水珠)

詩中,被從詞語“qui”與“goutte” 分離出來的兩個首寫字母“q”與“g”,在外形上各自摹仿一顆水珠;而“q”下面的三行文字與“g”下面的兩行文字,詞與詞之間的邊界幾乎全被取消,聚攏成兩片蓮葉,托起上面的水珠。黑字在白紙上勾勒出的視覺造型,在整體上呼應了詩的內容:“一首詩/滾來滾去在紙上無法停駐如蓮葉上的一顆水珠”。

而句108實則向我們透露出的,是《百扇貼》在文字表意、視覺圖像之外,另一個重要的書寫秘密:讓詩靜止,如水珠在葉上停止滾動。

在筆墨中凝固的,何止是詞,也是整首詩。插入性空白、橫豎交錯的布局、詞語邊界的取消,使得詩的整體成為不可分割之物——詩成了畫,不僅是時間的藝術,也成為空間的藝術。各成分間的關系超越了句法而具有共時性特征,“不再是單一的直線,而是第二空間里的自由酣暢”——第二空間是畫的空間;它超越了詩的直線,讓不同組成在視覺中獲得共時的存在。

扇

在1900年代寫于中國的《五大頌歌》中,克洛岱爾早已確立了一種磅礴恢弘的詩歌風格:

此刻詩的巨翼展開!

跟我提什么音樂?只消讓我穿上

金色的涼鞋!

我不需要那些行頭。我不要求你們

閉上眼睛。

我的詞語,

都來自日常,卻又全然不同!

在我的詩句中你們找不到韻腳也

找不到巫術。這就是你們的句子。可我知道如何讓每一句煥然一新!

這花是你們的花而你們卻說

認不出它。

這腳和你們的腳一樣,而此刻我在

扇翼取代巨翼,長詩化作短歌。這其中,日本文化的熏陶是顯而易見的。與此同時,“扇”也被寄予了不同尋常的意義。它是“清風”,自詩人手中飄出;它更是“氣息”,給方寸紙間的萬物以不朽的生命。在法語中,“風”與“氣息”同居于“souffle”一詞,使得《百扇帖》中的“扇”具有了雙關含義。例如:“扇/詩人的話語只留下了氣息”(句27);抑或,“扇/寫在氣息上的詩”(句77)。

在語言中實現對萬物的創造與拯救,于詩人而言不是僭越上帝,而是在摹仿中體悟上帝的愛與拯救。詩,乃至更廣意義上的藝術,在克洛岱爾看來,都是一種祈禱,是面對時間中的各種死亡,不讓自己淪陷于憂傷,而是經由信仰之路追尋幸福與永恒。

實則,玫瑰與牡丹的對話——希望與虛無之間的角力——對于克洛岱爾,不僅是與日本文化的對話,也是與文化中的同時代人的對話。而在詩的領域,他的對話者正是他所敬重的師長馬拉美。

《百扇帖》的“扇”,也蘊含著詩的飛升:

不是三個黑字/寫于白色的翼翅而是幾片白色被看不見的翼翅扇向你(句89)

“真”是空無,“謊言”則是救贖——它是語言所創造的夢與美,盡管只是“物質”的景觀。在此,“物質”的對立面是神與靈。語言是人的智性的產物——智性在根本上也是物質的。

詩是語言;語言之前,還有世界;世界之前,還有氣息。扇子的風連接了詩與世界,也承載著詩人的祈禱:

愿風/自扇中飄出把字吹散穿過的只有感動(句116)。

? 富田溪仙(1879-1936),日本畫家,擅長日本畫及佛教題材繪畫;“溪仙”為藝名。克洛岱爾與之交誼深厚。1923年,溪仙為克洛岱爾的詩作《東京的內城墻》(La Muraille intérieure de Tokyo)片段配圖;這一詩畫作品被置于克洛岱爾同年在日本以經折裝出版的《圣熱納維芙》(Sainte Geneviève)詩作背面。1926年的《四風帖》與《雉橋集》則為兩人合作的扇面作品。兩人圍繞基督教與佛教的交談對彼此的精神世界與藝術世界都頗有影響。

? 《四風帖》為作品的日文名稱;法文名稱為《Souffle des quatre souffles》。作品含六幅扇面,中間四幅分別以春夏秋冬為題材;頭尾兩幅各有克洛岱爾的一句短詩。《四風帖》木刻版由日本山濤書院1926年10月出版,印有兩百套。

? 《雉橋集》為作品的日文名稱;法文名稱為《Poёmes du Pont des Faisans》;題名中的“雉橋”位于東京駐日法國大使館的附近。《雉橋集》含三十六幅扇面,其中包含《四風帖》中的作品。該集的木刻版由日本日佛藝術社于1926年11月出版,印有兩百四十套。

? 日本詩題由克洛岱爾的友人、法國文學教授山內義雄、吉江喬松確定;由有島生馬書寫。

? Claudel (克洛岱爾), Journal, I (《克洛岱爾日記》卷一), Paris: Gallimard, 1968, 第716頁。

? 同上,第825頁。

? 同上,第828-829頁。