林斯德民國時期圖書館生涯與學術貢獻研究

孫紹俊

(山東省圖書館 山東濟南 250100)

在民國圖書館史上,林斯德先生是一位專業的圖書館人,畢業于文華圖專第一屆圖書館學講習班,并一直活躍在圖書館界。曾先后供職于國立武漢大學圖書館、青島大學圖書館、中央軍校圖書館、國立上海商學院圖書館、上海交通大學圖書館、東方經濟圖書館等。并有《全唐詩文作者引得合編》《兒童讀物選擇法》《書店設置卡片目錄的商榷》《中文字典辭書解題》《評介幾種關于社會政治經濟類重要西文期刊》等十數部著述存世。但國內尚無專文探討其圖書館生涯、求學經歷、工作履歷以及著譯成果或貢獻,為此,筆者廣泛查考史料,仔細梳理,旨在為圖書館界揭示一個民國時期重要的圖書館學家——林斯德,以期能豐富民國時期圖書館學人的研究。

1 林斯德的圖書館職業生涯

林斯德,湖北浠水人(原稱蘄水),1928年,聞一多(聞一多與林斯德為姑表親戚)介紹失學在家的林斯德到武漢大學圖書館工作,并鼓勵他投考文華圖書專科學校[1]。1930年9月至1931年6月林斯德在文華圖專第一屆圖書館學講習班學習,同屆有舒紀維、吳立邦、張樹鵠、喻友信、駱繼駒、翁衍相、羅家鶴、宋友英、鄧衍林、辛顯敏、李光萼、邢云林、董鑄仁、夏萬元、沙讱言總共16人[2]。這其中就有舒紀維、喻友信、鄧衍林、邢云林等數位著名的圖書館學專家。1931年8月畢業后,林斯德至國立青島大學圖書館工作,職務是事務員,屆時梁實秋為圖書館館長,主任為皮高品,丁伯弢、陳頌及同學舒紀維擔任事務員[3]。他在國立青島大學圖書館工作期間編纂出版《全唐詩文作者引得合編》,為我國較早的唐代詩文索引之一。1933年3月1日《中央軍校圖書館報》創刊,林斯德任編輯,直至6月1日出版至第4期休刊,此間任圖書館編目組長。1933年9月林斯德入職國立上海商學院圖書館為管理員,時王宏謨為主任,另有圖書館辦事員王殿臣和助理員秦錫兆[4]。1936年林斯德以上海商學院圖書館副主任之職教授指導新生檢閱圖書之方法,將新入校學生分編三組,逐日到館學習一小時,此作法為該館所特有,并且收到了很好的效果[5]。在上海商學院工作期間,林斯德與同事注重圖書揭示,改進編目方法,在原有卡片式目錄基礎上,增設明見式目錄牌,提高檢索效率。1936年7月10日,圖書館學家查修應聘為上海交通大學圖書館主任,任職之后在聘用具有圖書館專業的人才的思想指導下,聘用林斯德、陳季杰為圖書館職員[6]。至1938年7月,林斯德依然在上海交通大學圖書館工作,當時該圖書館包括林在內共有9名工作人員[7]。1944年林斯德復到上海商學院圖書館工作[8],在這之前他曾離職,但具體時間無從考證。1947年東方經濟圖書館成立,林斯德被聘為圖書館副館長[9],此后至1953年,林斯德一直為東方經濟圖書館主要管理人[10]。在《張元濟年譜長編》中有這樣的記載:1948年2月24日,在朱經農復張元濟先生書,謂:“閘北兩廠毫無改進,至為慚愧。除招林斯德主任商從速整理圖書辦法……”[11]1290從這里可以看出林斯德此時任職于東方經濟圖書館;“昨承發下選目錄及清單位等件,已交林斯德君遵照批注辦法重開清單……”[11]1390這是張元濟于87歲高齡即1953年時的記錄,說明林斯德在新中國成立之后仍然在東方經濟圖書館工作。在其20余年的圖書館生涯中,他的圖書館思想、圖書館理念及工作實踐,為民國時期中國圖書館事業的發展作出了積極的貢獻。

2 林斯德圖書館學著述概覽

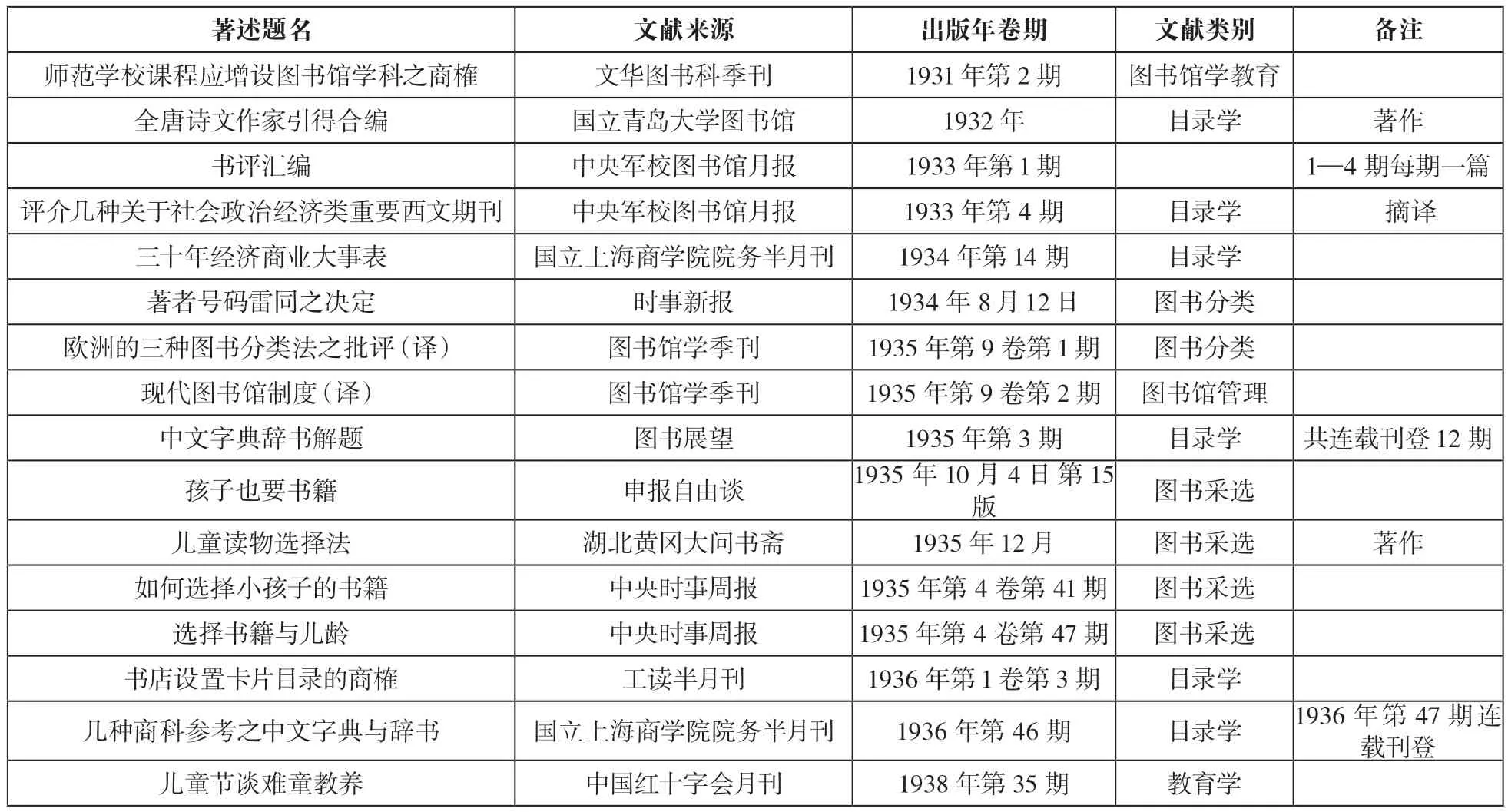

林斯德的學術活動,肇始于他就讀武昌文華圖書專科時,曾發表有《師范學校課程應增設圖書館學科之商榷》一文。他認為圖書館作為社會教育機關之一,而師范教育所培養之學生,均系擔任教育事業者,兩者相輔相成,建議在師范學校設置圖書館學科相關課程。林斯德可以說是學貫中西,在圖書館學著述方面亦可謂是高產作者,據統計其著述主要集中在1931年至1938年(見表1),這8年間共出版著作2部,發表文章14篇,其中譯文2篇,除有一篇為合譯外,其余均為獨著。內容涉及圖書館學的多個方面,諸如目錄學、圖書館教育、圖書分類、圖書采選、國外圖書館譯介等。特別是關于兒童讀物選擇、全唐詩文作家索引成果以及中文字典辭書目錄等成為中國圖書館學術寶庫中一份珍貴的財富。

表1 林斯德圖書館學著述一覽表(以年為序)

3 林斯德圖書館學成就

3.1 目錄學研究

中國傳統目錄學認為,對書籍進行分部、歸類、著錄,目的是“辨章學術,考鏡源流”。通過對書目的編纂,反映書籍的情況,顯示學術發展的概況。其實質是一種讀書指南,清代史學家王鳴盛《十七史商榷》卷一首條即言:“目錄之學,學中第一緊要事,必從此問途,方能是其門而入。目錄供人查檢,以便很快就能從中得到對某些疑難問題的簡要回答,或進一步探尋的線索,以達到事半功倍的效果。”林斯德先生一直致力于目錄學方面研究,“從事字典辭書之搜訪,已數年于茲,除預約出版外,舉凡國內所出版者,悉經手檢目觀。”[12]先后發表有數部目錄學方面的著述,從理論到實踐,從國內到國外,有的是為了方便后人查找前人文獻,有的是為了解決實際工作,有的則是引入外國理念予以借鑒。

民國初年推薦書目受到重視,特別是面向兒童推薦的書目。當時教育部選定《兒童讀物目錄》《兒童書目匯編》《全國少年兒童書目》等十數種[13]。其中林斯德《兒童讀物參考書目》(《兒童讀物選擇法》第五章內容)也在其中,他從一般研究、兒童文學圖書童話故事及報紙、教科書和選擇論四個方面詳細羅列了76種書目,為兒童讀物的選擇提供依據[14]38-43。

林斯德1932年7月于青島大學圖書館編纂了《全唐詩文作者引得合編》。該書出版的契機是,以中國古典文學特別是唐代文學為學術研究對象的聞一多,當時正在青島大學工作,為了檢索,他建議當時在學校圖書館工作的林斯德編纂《全唐詩文作者引得合編》,林斯德聽從了他的建議。該引得所收文獻以同文館石印本《全唐詩》和廣東本《全唐文》為藍本。《全唐詩》是規模最大的唐詩總集,共收錄2 246人的48 900多首詩歌,《全唐文》收錄作者3 000余人18 400余篇文章[15],為其編輯索引工作量非常之大,但林斯德僅用一年的時間就完成了此項工作。該書采用表格形式,按作者姓名筆畫多寡為序,單名在前,雙名在后,每條分列作家所著詩文,詩文篇目之下注明在原書中的出處(函、冊、卷、頁),書后附有姓名筆畫檢字索引。雖為查詩篇的引得,以人系詩,但通過詩的作者也可以查到篇目。雖然該書的編排方法仍有不完美之處,使用的便利性上仍有不足,但不可否認,在當時古典文學研究中索引類工具書匱乏的境況下,該書成為學界研究唐代詩文的重要的工具書之一。

1933年至1934年林斯德先后發表《評介幾種關于社會政治經濟類重要西文期刊》(譯著)和《三十年經濟商業大事表》。前者摘譯《威爾遜圖書月報》,原著者G,K.Lyle,譯文包括12種社會學與人類學期刊、14種政治科學類期刊和15種經濟學類期刊[16]。之所以翻譯此篇文章,其目的是“為國內學者于閱讀上得識其標準,購訂上不致妄耗金錢。”[16]圖書館學家許振東的文章《各科普通參考書目匯錄》中,就列有此篇[17];后者則以光緒三十年(1904年)的經濟商業大事為對象,以年月日為經,事件為緯,內容總分七類:金融貨幣、財政、交通、國外貿易、工商情形、礦務及其他相關之資料[18]。

1935年至1936年,林斯德的《中文字典辭書解題》連續在《圖書展望》中刊載12期,這可以說是大部頭的目錄學論述。此種專書在當時的國內出版者較少(英文本有一種),散見各雜志之論文,則有萬國鼎之《字典論略》,登于《圖書館學季刊》一卷一期[19]。《圖書展望》是浙江省立圖書館創辦的圖書評論類專業期刊,比較關注字典學的研究進展,除林斯德的《中文字典辭書解題》外,還有李良肱《新檢字法匯編初稿》和《中國文字排檢法之檢討》、王天軫《反部六號碼檢字法》等。林斯德認為字典辭書為參考書籍中最為經濟,且歐美國家不僅已有專門字典辭書的編纂,而且出有提綱挈領指人如何使用之書。而國內這方面不僅鳳毛麟角且僅有之亦未流傳,學者竟不知有此書。究其原因林認為一是缺乏參考書籍提要之總目供人檢覽,二是多數學子不善用參考書籍,實因對于參考書之內容與排檢方法不明而卻步。有感于此,才有了《中文字典辭書解題》之編輯出版,此解題即現代所說參考書書目提要,對各種中文字辭書(中文西文并用也收錄其中),如《新文化辭書》《教理辭典》《博物辭典》等總括270余種,內容上錄其書名編者,詳其出版年月,發行機關,列舉其價目卷冊,細述其體例、編排和內容;編排上以杜威氏分類法類分篇章,同類之下以出版年為序,分有哲學類、宗教類、社會科學,內容多者進行了二級類細分,如社會科學類下又分統計學、政治學、經濟學、軍事學、教育學等。該書為字典辭書的書目提要,較為完整地收錄了當時的中文字辭書,進行了合理的編排,引起了學界把字典辭書作為參考工具書的重視,一定程度上促進了字典學的研究與發展。

1936年《書店設置卡片目錄的商榷》發表[20]。林斯德認為一般書店雖然備有單張或書本式印刷目錄,但除了它本身的分類混亂或編排錯綜外,最重要的是它們沒有可擴充性,新書不易及時編入目錄。所以書店最好的方法莫過于編印卡片目錄,“便于種類的統計、便利走購者的參考、使得發票保持秩序、便于編印書本目錄、管理上減少麻煩”[20]。設置辦法則為:書店可根據需要設置如書名目錄、著者目錄、類名目錄、分類目錄等其中的一種或幾種;分類與編目各書店應該一致;要有一定的排列方法,如分類目錄可依分類號碼及著者號碼為次序;目錄柜根據書店規模制作,位置也應放于注目之處;書店配備簡單的有關分類簡表、編排方法、使用方法等的說明書,尤其是分類目錄的類目,必須依筆劃編成索引,置于目錄柜旁,以為購者之參考;安排有相當學識之店員專任或兼顧指導之責[20]。林斯德在兼顧書店實際工作的基礎上把圖書館的卡片目錄靈活運用其中,并提出書店系統需要標準化和統一性,這種思想即使對于現代的書店亦有借鑒之處。同年《幾種商科參考之中文字典與辭書》發表[12],共包括《社會科學大詞典》《英漢政治法律商業教育辭典》《法律政治經濟大辭典》等16種商科參考字典與辭書目的是用以介紹給同學以參考時如何使用,同時于購置時略知評鑒。

3.2 圖書采選

閱讀指導在近代已引起關注,1936年中華圖書館協會和中國博物館協會聯合年會期間,符孔遴提出了各圖書館設閱讀指導員,以增進讀者效率的提案[21]。因此,重視兒童教育,進而重視兒童讀物選擇和兒童閱讀指導已成為20世紀30年代兒童文學界、兒童教育界的一種共識,也是當時兒童文學研究所關注的一個理論熱點。

1935年林斯德出版專著《兒童讀物選擇法》,此書系“上海圖書館協會叢書”之一,用以指導少年兒童圖書館及家長、教師如何選擇兒童讀物。全書共分五章:兒童與書籍的關系、如何選擇小孩子的書籍、選擇書籍與兒童年齡的關系、選擇兒童讀物應注意的事項等問題作了論述,并附有兒童讀物參考書目。圖書館學家杜定友對此書的評價:“仲義闡微而簡明,舉證通俗而實際。”[14]杜序教育學家陶行知在序中寫到:“圖書館學專家林斯德先生新著兒童讀物選擇法,關于各種選讀方法討論,均對于我國兒童實際情形而立言;將來出書,當為海內外小先生所共歡迎。”[14]陶序

林斯德認為:書籍是孩子身體上的食肉,是精神上的酒;書籍可給他一種正當的方法,在家族間有共享及交友之用,幫忙他的生活從家庭的界限走到大的世界里。書籍供他們處世的經驗,使他辨別人生的味道[22]。“要把書籍當作孩子的生活和一部分的必需的態度,并且使我們對于書籍予以敬重,以及給書籍一種尊嚴的地位。”[14]6而在為孩子選擇最早看的圖畫書,則可遵循的原則:比方你的見解設菠菜是食物中一種相宜的食品,如果這種判斷是一致的話,那你必不讓孩子所珍愛的圖畫書里有糟蹋菠菜的事實。假使你教孩子緩和脾氣在他各方面試驗無效,那么你必須尋出圖畫書里面對于褒獎脾氣的一部分,可以拿它除去[23]。林斯德認為給孩子的書籍就應該是能幫助孩子的生活,內容與兒童的生活和需要必須是匹配的,選擇的書籍是補充孩子的經驗與激勵他的思想,書籍不可與生活有沖突。如此前提下家長還須在指定的時間固定的地方與孩子一起讀書或講故事[23]。他對于兒童讀物選擇標準、方法和閱讀指導方面等專門性的研究之細,也是頗有值得今天借鑒之處的,仍具有現實的啟迪和指導意義。

3.3 圖書分類

20世紀20年代以來,我國圖書館界在吸收西方目錄學思想的基礎上,開辟分類、編目等新的領域 。至30年代,為了解決圖書館編目工作和圖書館學教育遇到的問題,此間有大量目錄學著作被翻譯介紹,公開出版和發表的目錄學譯作就有40余部(篇)[24]。在圖書館管理與分類思想上,林斯德陸續發表了相關的譯介和文章,如1934年著的《著者號碼雷同之決定》和1935年翻譯的《歐洲的三種圖書分類法之批評》。

《歐洲的三種圖書分類法之批評》(譯)[25]一文對圖書分類進行批評研究,原作者H.E布利斯(1870—1955年,原譯H.E白黎斯)是美國著名圖書館學家,他在圖書分類領域里成就卓著。書中分述了布郎氏分類法、德國哈萊大學圖書分類法和萬國科學書籍目錄。布利斯認為布郎氏分類法,固較美國的三種分類簡單,但在題材的排列方面,則殊未見高。同時,它既不適用又不完全,其分類號碼又極拙笨。哈萊大學圖書分類法,如用為分類的目錄,是甚佳,惜其所用之志碼,太冗雜不便。萬國科學圖籍目錄能將多數科學貫合編類,將來也許要影響到圖書分類法,其唯一弊病,即在不能將一切科學刊成系統,以求合于知識的組合中。引進的論著對于我國現代圖書分類法的編制與圖書分類理論和方法體系的形成與發展,帶來了一定的影響。《著者號碼雷同之決定》寫于上海商學院圖書館工作時期,林斯德提出了避免著者號碼重號的方法,為圖書館管理和分類提供對照和借鑒。俞君立所著《文華圖專學者對圖書分類理論與實踐的貢獻》中認為20世紀上半葉有40余位文華圖專學者對我國圖書分類法的發展作出過重要貢獻,其中林斯德位列其中。

3.4 圖書館教育

隨著近代圖書館的發展,圖書館學教育機構逐漸興起。1920年,第一所正規意義上的圖書館學教育機構武昌文華大學圖書科創立,此后,上海國民大學圖書館學系(1925年)、金陵大學文學院圖書館學系(1927年)相繼成立。1929年,中華圖書館協會第一次年會召開,大會合并議決通過《各種各級學校應有步驟的圖書館使用法指導案》,其中包括《請中華圖書館協會轉請教育部通令全國大學及師范院添設圖書館學案》《各大學應設實用目錄學課程以為指導學術研究之入門案》《中學校或師范學校于課程中宜酌加圖書館學識一門》《請各中學增設圖書館學科案》等議案[26],可見在學校增設圖書館學科教育在當時已有普遍認識。林斯德對于師范學校應設立圖書館學科進行了更深入的研究,在其發表的《師范學校課程應增設圖書館學科之商榷》一文中,他認為:圖書館學與社會教育學有深切之關系,亦一時代之事業,圖書館學范圍廣闊,西方早已成為專科之研究。另外以教育的眼光看圖書館學,亦有增設之必要,圖書館學科教育可以鼓勵學生自修之精神,使學生有自動的教育機會;增進老師授課之效能,學校與圖書館有相互提攜之必要;推廣社會教育,圖書館為人類終身之學校。第三師范教育所培養之學生,均系擔任教育事業者,將來多為地方之教師,如果接受了圖書館學科教育,對于該地圖書館可成為隨時襄助圖書館專門人才,能相輔相成,則既可為地方服務教育,又可為社會宣傳文化。對于當時各縣廣設通俗圖書館,民眾教育館,以師范生充任,亦頗為相當。林斯德認為設置圖書館學科課程要做到三點:師范學校應選擇圖書館學重要入門教材,附設圖書館學科,令學生選習,并配以有圖書館學識者擔任教授;教材大概授以圖書館各種參考書用法,簡單分類法、編目法、選書法等;編入學校管理法,如每星期二小時,一學年修完,或編入選科者,每周授課五小時,二學年完畢。

3.5 書評匯編

書評匯編主要出現在林斯德擔任《中央軍校圖書館月報》(1933年)編輯期間,當時月報的內容基調是注重實用,以目錄為主,其次是贈書致謝、書評[27],而作為編輯的林斯德,為了使不失時代性之有價值著作,再引人閱讀,將散漫易失之書評,匯成專集,冀求兩全其美[28],特設《書評匯編》專欄。書評之使命一是介紹佳作,使與讀者認識;二是指摘劣著,使不致埋沒真理。把過去的各報章刊物上所見有價值的而專事批評的部分,分類輯載,以免使有價值的書評不至于因時間的流逝或資料的殘毀而損失不見。1933年第1期至第4期每期一篇,連續登載有蔣廷黻的書評:《清光緒朝中日交涉史料》(北平故宮博物院編)、《清季外交史料》(黃嚴、王彥威輯,王亮編)[28]、謝興堯的《評太平天國革命史》(王騏鐘撰述,商務印書館1931年版)等。

4 社會職務及活動

在上海工作期間,林斯德任武昌文華圖書館學專科學校上海同學會總干事。后鑒于滬上圖書館事業,與日俱進,為謀聯絡滬上圖書館界同志,共同探討圖書館業務上種種問題起見,特于《時事新報》學燈欄編“圖書與圖書館專號”旬刊,林斯德任編輯,聘請圖書館界馬宗榮、杜定友、馮陳祖怡、李公?諸君為顧問。根據林斯德建議,為便利圖書館界及學者參考起見,開“十日內之新刊”一欄,將十日出版之新書,依圖書館分類編目法,逐期介紹,籍廣流傳,并備為編纂出版年鑒之資料[29]。

1936年林斯德任上海市圖書館協會書記,協會委員有查修、李公樸、徐則驤、吳耀中、呂紹虞等50余人[30]。時年圖書館協會與上海市圖書館合并之圖書館學圖書工具展覽會開展,此次展品計有3 559冊件,林斯德在閉幕會上做了籌備經過報告[31]。

林斯德身處中國圖書館事業起步發展的特殊時代,雖然社會動蕩,工作不穩,但他仍然一直致力于圖書館事業,重視目錄研究、圖書采選、圖書分類、圖書館教育等,積極參加圖書館社會活動,擔任領導職務,負起圖書館員職責。關心國外圖書館發展動態,翻譯先進的圖書館制度、圖書館分類等理論知識,用以指導民國時期中國圖書館的建設與發展。他的目錄學研究成果、圖書館采選方針以及圖書館學教育理念,不僅對民國時期中國的圖書館事業發展產生了積極的影響,對我們今天的圖書館事業發展,依然有著重要參考價值。