王懿榮的四幀《訪碑圖》

□李文君

王懿榮是晚清金石學者,以發現甲骨文為人熟知。王氏能發現甲骨文,離不開他長期浸淫金石、醉心碑帖的經歷。故宮博物院藏有四幀《訪碑圖》,描述王懿榮在河南、陜西、四川三地訪碑的情形,是他癡迷金石的最好見證。

金石大家王懿榮

王懿榮是山東福山(今煙臺市福山區)人,字廉生,生于道光二十五年(1845年)。祖父王兆琛是嘉慶二十二年(1817年)進士,曾任山西巡撫;父親王祖源為拔貢出身,官至四川按察使。王懿榮本人是光緒六年(1880年)進士,曾以翰林院編修的身份在南書房行走,后任國子監祭酒。光緒二十六年(1900年)七月,八國聯軍侵入京城,王懿榮以身殉國,獲謚“文敏”。

在晚清金石圈中,王懿榮是相當重要的人物。他鑒藏金石,主要有三種渠道:一是與金石藏家互通有無,王懿榮與當時著名的金石學者陳介祺、吳云、潘祖蔭、吳大等人的關系均相當密切,交流鑒賞心得、互贈金石拓片成為常態;二是與北京琉璃廠、山東濟南、陜西西安等處的古董商們聯系緊密,靠他們傳遞最新的金石信息;三是深受顧炎武、翁方綱、黃易等人的影響,他利用外出的機會,到田野去訪古拓碑。

《訪碑圖》概貌

王懿榮《訪碑圖》為故宮博物院藏品,正式文物名稱為“吳大澄等四家讀唐經觀碑圖卷”(文物號:新00128899),是20世紀50年代由國家文物局調撥入藏的,此前并未對外刊布。《訪碑圖》采用手卷裝的形式,包首有墨筆題簽曰:“福山祭酒《訪碑圖》四幀,辛巳冬日 識”(圖1)。題簽者的姓名已被涂抹掉,題簽日期的辛巳年,結合題簽與手卷的內容綜合分析,題簽時間應為1941年。這是因為:第一,王懿榮在光緒二十年(1894年)六月始接替陸潤庠擔任國子監祭酒,而題簽中稱王為“福山祭酒”,只能是在1894年之后;第二,手卷中“陳州謁太昊陵”與“新都道上讀王稚子石闕圖”兩幀的本事,均發生于光緒八年(1882年),故題簽也應該在1882年之后。

《訪碑圖》共有四幀,裝裱于一個手卷之內。每幀畫幅右側,均有墨筆題簽標明圖名稱與繪制者,字跡與包首題簽完全相同。除去畫幅右側的題簽,所有題識跋語均位于畫面本幅之上。畫幅之外,再無其他題跋。下面按原圖的裝裱順序,對各幀《訪碑圖》及其本事逐一給予簡要說明。

陳州謁太昊陵圖

此幀《訪碑圖》右側有墨筆題簽:“陳州謁太昊陵圖,丁少山布衣畫”。畫面右上方留白處有篆書題識云:“光緒八年十有一月初,吉雪復路,廉生庶常謁太昊陵日寫。”圖中用寥寥數筆,勾勒出太昊陵萬木蕭疏的冬日景色。繪者丁少山(1829—1894),名艮善,字少山,山東日照人,從樸學家許瀚學習《說文》及金石之學,曾做過金石學者陳介祺的助手,精于金石訓詁之學,擅書法。

◇ 陳州謁太昊陵圖

太昊陵位于河南省周口市淮陽區城北的蔡河之濱,是祭祀太昊伏羲氏的陵廟。淮陽古屬陳國,對伏羲的祭祀由來已久。宋以前的太昊陵建筑悉毀于水患兵燹,現存建筑多是明正統以后及清代所建,其建筑布局在乾隆年間才最終定型。太昊陵內古碑并不多,知名者有兩通:一是相傳為蘇小妹所寫的“太昊伏羲氏之陵”巨型墓碑(淮陽縣太昊陵文物保管所:《淮陽縣太昊陵》,《中原文物》1981年第1期);一是立于明正德年間的“明太祖朱元璋御制祝文致祭碑”(李乃慶:《朱元璋太昊陵御祭碑及御祭文》,《中原文物》2007年第3期)。

光緒七年三月,中進士入庶常館不久的王懿榮請假從京赴四川,看望任成都知府的父親。光緒八年八月,王懿榮離蜀進京,應庶吉士散館考試。途中,為遣嫁次女王崇瑛(17歲),繞道河南陳州(呂偉達主編:《王懿榮集》,齊魯書社,1999年)。王崇瑛許給陳州知府吳重熹的次子吳。吳氏為海豐(今山東無棣)人,吳重熹之父吳式芬,是知名的金石藏家;吳重熹的岳父,就是陳介祺。“嫁事畢,(王懿榮)與少山及家兄知仲謁太昊陵。”(前揭《王懿榮集》)謁陵時間為光緒八年十一月初,參加者除王懿榮,還有其堂兄王知仲、此圖的繪者丁少山。丁氏當時在吳重熹幕府任職,協助整理吳式芬的遺作《捃古錄》,刊刻桂馥的《歷代石經略》等金石學書籍。

長安學宮讀石經圖

此幀《訪碑圖》右側有墨筆題簽:“長安學宮讀石經圖,吳清卿河督畫”。畫幅右上方留白處有題識云:“長安學宮讀唐石經圖。廉生來言,去年五月入蜀,道出關中,挈其子崇烈詣長安學宮,讀唐開成石經,為生平親見開成祖石之始。余視學秦中時,曾督工精拓之,以一部分贈廉生。今復為作此圖,以紀古緣,不自知其工拙也。光緒五年重五日,大。”此圖繪者為蘇州人吳大(1835—1902),同治十二年至光緒二年曾任陜甘學政,對長安學宮與開成石經非常熟悉。吳大是王懿榮的好友,也是知名的金石學者。圖中用簡筆勾繪出陜西文廟(學宮)的墻垣與建筑,畫面中心,一大一小二人(即王懿榮與其子王崇烈)正在觀碑。圖繪于光緒五年(1879年)重五(端午)日,當時吳大任河南河北道,駐節河南武陟。題簽中稱吳大為河督,吳氏擔任河東河道總督,是在光緒十四年八月至光緒十六年正月,則可知題簽寫于此段時間之內。

光緒三年八月初四,王懿榮的夫人黃氏病歿于京師。光緒四年三月,王懿榮請假赴蜀省親(其父時任四川龍安知府,駐今平武縣),攜次女崇瑛(13歲)、次子崇烈(9歲)同行(長女保生夭折,長子崇燕已先隨祖父母赴川)(前揭《王懿榮集》,第469頁)。長安學宮即陜西文廟,今西安碑林博物館所在地,唐代的開成石經保存于此。對癡迷金石的王懿榮來說,路過古都西安,游覽碑林這樣的地方,不亞于朝圣。

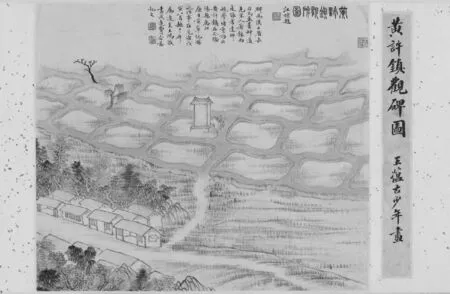

黃許鎮觀碑圖

◇黃許鎮觀碑圖

此幀《訪碑圖》右側有墨筆題簽:“黃許鎮觀碑圖,王蘊古少年畫”。圖上方留白處有題識云:“黃許鎮觀碑圖,江標題。碑為漢上庸長司馬孟臺神道,見宋人著錄。南皮張孝達師視學時重訪出,黃許鎮在今德陽縣。囑此廉生前輩紀游之作,事在光緒戊寅八月。越十二年,囑蓬萊王鴻箴畫,武進費念慈記之。”圖中,在一大片稻田之中,一紅衣人與綠衣人指指點點觀碑。繪制者為蓬萊人王鴻箴,字蘊古,年少善畫,其他情況有待進一步發掘。“黃許鎮觀碑圖”篆書題名為江標所書,江標是蘇州人,光緒十五年(1889年)進士,后曾任湖南學政。其余題跋為費念慈所書,費念慈是江蘇武進人,與江標同年中進士,二人均酷好金石,與王懿榮關系親密。光緒十五年八月初三,吳重熹第三子吳豳與黃國瑾之女、王懿榮之侄女與黃國瑾之侄在同一天定親,執柯媒人就是江標與費念慈(黃政整理:《江標日記》,鳳凰出版社,2019年)。

王懿榮所觀之上庸長闕,在四川德陽市旌陽區黃許鎮西北里許的種豬場內,碑高一丈二,寬二尺八寸,厚一尺六寸,原碑文為“故上庸長司馬孟臺神道碑”11個八分隸體字,現僅存“上庸長”三字(德陽縣志編委會:《德陽縣志》,四川人民出版社,1994年)。此闕為東漢遺存,在張之洞(孝達)任四川學政時,重新被發現。張之洞在光緒元年秋致王懿榮的信中說:“今有一快事,漢上庸長司馬君臺神道,曾見系釋,后遂無聞,頃為弟訪得之,拓本一紙奉鑒。”(趙德馨:《張之洞全集》第12冊,武漢出版社,2008年)光緒四年戊寅八月,王懿榮入蜀省親,經過德陽黃許鎮,特去實地踏勘上庸長闕。十二年后的光緒十六年,回憶舊事,請少年王蘊古繪就此圖。

新都道上讀王稚子石闕圖

此幀《訪碑圖》右側有墨筆題簽:“新都道上讀王稚子石闕圖,尹竹年明經畫”。畫幅上方留白處有篆書題識云:“新都道上讀王稚子石闕圖。廉生前輩壬午秋日事父□城,尹竹年同年為寫此圖,雪堂和尚刻石贈之,此其原稿。光緒庚寅卯月江標記。”此圖設色,林邊田野中,有三人在讀碑,躬身者為王懿榮,僧人為雪堂和尚,另一人為鄧質。雪堂和尚(1824—1899),法名含澈,號雪堂,是四川新繁(今屬成都市新都區)龍藏寺的住持,能詩善書;鄧質字文甫,新繁人,舉人出身,當時在王祖源幕府任職。繪者尹竹年,指尹彭壽(1835—?),字慈經,號竹年,山東諸城人,嗜金石,工篆隸,曾與王懿榮一起在濟南濼源書院學習。光緒十二年,在國子監祭酒盛昱的主持下,尹彭壽曾接替黟縣人黃士陵,重刻石鼓文。尹彭壽精于金石鑒定,但他“時贗造古器物售人,陳齋(介祺)、潘伯寅(潘祖蔭)、王廉生多受其欺”(唐桂艷:《由獻唐先生的一則題跋說起》,《山東圖書館學刊》2009年第3期)。光緒庚寅卯月,即光緒十六年二月,此時江標從廣州經上海返回蘇州,途中日記闕略,未能明確其記于何日(前揭《江標日記》,第393頁)。

王稚子石闕,指東漢王渙(字稚子)墓前的兩座石闕,原址在今成都市新都區桂湖街道督橋河村。王渙任過河內溫縣與雒陽的縣令,政績斐然,他去世之后,兩地百姓在其墓前各豎一闕予以紀念,這就是王稚子雙石闕。雙闕各高三丈,相向而立,字徑三寸五分。西闕題:“漢故先靈侍御史河內溫令王君稚子之闕”,東闕題:“漢故兗州刺史雒陽令王君稚子之闕”。清道光時,西闕毀于水患;“文革”期間,殘存的東闕亦毀。(陳廷樂:《漢王渙墓與稚子闕》,《四川文物》1988年第3期)

光緒七年三月,王懿榮請假從京赴四川龍安府探親。光緒八年壬午八月,王懿榮離開四川,準備入都參加庶吉士散館考試。八月二十九日,王懿榮從成都北上,雪堂和尚與鄧質為他送行,當夜宿于新都寶光寺,翌日晨出訪王稚子闕墓,再送到彌牟鎮(今屬成都市青白江區)揖別。王懿榮行至鹿頭關(今德陽市羅江區白馬關)時,寫下了《鹿頭關懷雪堂和尚、文甫同年》詩:“寶光寺里離筵晚,稚子碑前客意閑。今日懷人在何處?斜風細雨鹿頭關。”(前揭《王懿榮集》)

◇新都道上讀王稚子石闕圖

光緒十二年六月,鄧質在北京特請尹彭壽作《新都讀碑圖》,以紀自己與王懿榮、雪堂訪碑之事。光緒十五年春,雪堂和尚將尹彭壽所繪《新都讀碑圖》增加題記并刻石,嵌立于王稚子闕房內的墻壁中。石刻《新都讀碑圖》有王懿榮、尹彭壽、顧復初、鄧質等七人的題記,其中尹彭壽的題記說:“碑為漢故兗州刺史雒陽令王君稚子之闕,在成都新都縣彌牟鎮道旁,今止存‘漢故兗州刺史雒陽’八殘字一闕。又有畫像及宋人題名數石亂臥于地。壬午(1882年)秋,鄧君文甫孝廉與雪堂和尚為王君廉生太史送行于此。越三載,文甫來京話其舊事,屬彭壽作圖并志。”雪堂和尚的題記云:“光緒壬午八月二十九日,與文甫孝廉送廉生太史于新都,訪漢王稚子石闕。至丙戌(1886年)夏,山左尹君竹年始為文甫作《新都讀碑圖》于京師。又二年,吳君倬夫為余寫此圖,作石印凡五百幅于成都,索者紛紛不已。復命徒星文鉤勒潛西精舍(在龍藏寺,雪堂和尚的居處),將尹君題圖原跋、廉生太史懷別之詩鐫其上,以紀一重翰墨因緣。并書余當日相與讀碑時舊作:‘速客歸京師,訪古臨廣漢。循吏王稚子,石闕久糜爛。累累一土,盡為荒草蔓。盤桓周道中,仰天共三嘆!’”(馮修齊:《龍藏寺雪堂和尚與文人士大夫的交游》,西華大學、四川省文史研究館蜀學研究中心編:《蜀學》第六輯,巴蜀書社,2011年)從雪堂的跋語可知,他先是請吳倬夫將此圖寫刻上版,石印五百余份,接著又命徒弟星文將《新都讀碑圖》摹勒上石,以期永久保存。

時至今日,雪堂和尚主持摹刻的《新都讀碑圖》原石,已隨殘存的王稚子東闕一并損毀,但其石印本仍有留存。收錄在劉銘偉編訂的《王懿榮先生書作集》(黃海數字出版社,2013年)一書中的《新都讀碑圖》石印本照片,與《新都道上讀王稚子石闕圖》對比,無論是構圖,還是筆法,均有不少差異。前引江標的題記說,《新都道上讀王稚子石闕圖》為原稿,則雪堂和尚石刻的《新都讀碑圖》為定本。今日定本既已不存,則原稿的出現,更值得我們欣喜。

王懿榮的四幀《訪碑圖》,并未嚴格按訪碑時間來排列裝裱,而是按地域順序排列,先是河南,后是陜西與四川二省。這四幀《訪碑圖》,涉及丁艮善、吳大、王鴻箴、尹彭壽四位繪者,還涉及江標、費念慈等題款人。無論是繪畫人還是題識者,他們都與王懿榮一樣,均是熱衷金石之人,繪制《訪碑圖》,只是臨時“客串”。除去丁艮善與王懿榮一起拜謁太昊陵,其他繪者當時都不在訪碑現場。吳大對長安學宮還算熟悉,王鴻箴與尹彭壽二人從未踏足過四川,只因有著對金石學的執著,僅憑當事人的口述,一幅寄情金石、筆墨淡雅的《訪碑圖》就誕生在他們筆下。這四幀寫意的《訪碑圖》所反映出的古人不辭勞苦親臨現場的治學態度與精神,值得我們借鑒。