數字經濟對區域創新效率的空間溢出效應研究——基于要素市場化配置視角

張慧 易金彪 徐建新

(杭州電子科技大學管理學院,浙江 杭州 310000)

一、引言

隨著大數據、人工智能等新興數字技術與傳統經濟深度交融,數字經濟日益成為推動世界經濟發展和社會變革的關鍵引擎之一。數據資源已成為促進數字經濟與區域創新發展的重要生產要素,并通過對經濟社會各領域的滲透改造,實現對傳統生產要素的賦能升級,極大地促進了要素質量與流動效率的提升(蔡躍洲和馬文君,2021),為跨區域要素利用下創新效率的提升創造了良好條件。然而,由于中國市場化改革的漸進性,相較于日益成熟完善的產品市場,要素市場發育仍然相對滯后(張杰等,2011),資源錯配、效益損失、結構失調等深層次、系統性問題突出,制約了要素配置效率的進一步提升。2020年3月,中共中央國務院發布《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》明確指出,要充分發揮市場配置資源的決定性作用,加強數據資源整合,充分培育和發揮數字經濟所蘊含的創新潛力與發展動能。因此,在全球新冠肺炎疫情局勢和國內外經濟環境存在諸多不確定因素的背景下,明確數字經濟、要素市場化配置與區域創新效率之間的內在聯系,對于發展數字經濟、深入實施創新驅動發展戰略具有重要的理論價值與現實意義。

學者們從多個角度對數字經濟影響創新活動的內在機理進行了有益探索,為其發展的現實路徑提供了理論支持。如Teece(2018)指出,數字經濟的持續滲透,能夠協助在企業間創造出橫向和縱向的互補性資產,表現出強大的整合效應,實現對企業原有創新價值識別機制的重塑;Bosler et al.(2021)通過案例研究探尋了數字設施如何影響企業創新活動中的價值創造機制,指出數字化轉型能夠提升企業價值創造網絡的開放程度,進而在短時間內彌補現有資源和技能的差距;康瑾和陳凱華(2021)發現,在數據賦能下形成泛在互聯的要素網絡,有效提升了創新活動中資源的聯接與利用效率;R?is?nen and Tuovinen(2020)、韓璐等(2021)結合創新擴散理論分析指出,數字經濟的發展加大了城鄉地區的“數字鴻溝”,但同時能夠通過促進創新知識擴散使地區創新效率提升。此外,一些研究還分析了數字技術(Usai et al.,2021)、數字平臺(De Falco et al.,2017)對企業創新的影響機理,結論均肯定了數字經濟發展的積極影響。

梳理相關文獻發現:其一,現有研究多以微觀企業為研究對象,從數字經濟活動本身出發考察其對創新活動的直接影響,但忽略了數字經濟影響創新活動過程中可能存在的間接作用機制和空間傳導機制。其二,當前有關數字經濟與創新效率的研究均是建立在區域要素市場化配置均衡完善的基礎上。事實上,由于信貸配給、融資約束、利率把控、資源壟斷供應等要素市場扭曲現象的存在(白俊紅和卞元超,2016;羅德明等,2012),各地區要素市場化配置水平存在明顯的區域差異(盧現祥和王素素,2021),這導致數字經濟發展帶來的要素市場活力未能在市場化機制下實現最優,進而影響區域創新效率(毛其淋,2013)。

本文可能的邊際貢獻在于:第一,以往研究普遍忽略了要素市場化配置對區域創新效率的潛在影響,本文則以要素市場化配置為著力點,探討數字經濟影響區域創新效率的內在機理,從理論上拓展了區域創新效率的研究視角;第二,考慮到區域經濟活動的空間關聯特征,本文從空間溢出視角系統分析并檢驗了數字經濟對區域創新效率的影響效應與空間傳導機制,為深入理解數字經濟與區域創新效率的內在聯系提供經驗參考;第三,本文遵循“現象-機制-效應”的分析路徑,從極化效應和擴散效應兩方面對數字經濟影響創新效率的區域異質性進行探討,有利于客觀、全面地把握數字經濟發展的一般規律,為統籌區域協調創新發展提供政策啟示。

二、理論分析與研究假設

(一)數字經濟與區域創新效率

數字經濟正推動技術范式和創新范式前所未有的變革升級,為資源的跨區域整合以及創新效率的整體提升創造了良好的外部條件。首先,新興數字技術與傳統產業的深度融合,催生出平臺經濟、共享經濟等新業態、新模式,推動創新主體與創新過程向多元化、網絡化演變(張昕蔚,2019),“平臺+數據+開發者+產品(服務)”的創新模式帶來創新思維的大規模生產與碰撞,使處于不同環節的主體得以更深、更優地融入區域創新體系中,通過持續的創新,滿足用戶多樣化與異質化需求,在提高創新潛在收益的同時,強化區域各主體的創新動力與效率。其次,依靠數字化網絡強大的聯接效應,數字經濟能夠促進市場中相對分散的知識、信息在不同主體間的水平擴散和垂直整合(Teece,2018),這使得市場競爭比以往更加強調“靠實力說話”,為區域創新效率的整體提升創造良好的外部環境。在數字經濟背景下,產業競爭形態高度不確定,使企業必須突破原有信息壁壘,通過加強數據資源的整合與應用、整合碎片化信息價值,創造出新的技術路徑,倒逼創新效率提升。最后,有學者指出,地區的技術結構應與要素投入結構相匹配,才能更好地促進效益的提升(Acemoglu and Zilibotti,2001)。數據要素對傳統要素的賦能升級逐步帶動經濟形態、生產流程的數字化變革,使數字信息得以滲透于社會經濟活動的各個環節,加速創新知識與技術在經濟主體間的融合交互,進而推動實現創新資源的高效配置與創新價值鏈的整體躍遷,有力促進數字經濟紅利釋放以及創新動力提升(Carriere-Swallow and Haksar,2019),在改善供需錯配、推動供給側改革的同時激勵區域創新效率的普遍提升。

此外,創新活動與知識溢出相伴而生,創新要素的空間流動使區域創新網絡形成動態聯動機制,數字經濟的規模效應與范圍效應則會進一步對區域創新活動產生重要空間影響。一方面,數字基礎設施的普及和完善使各創新主體之間具有高度的數字連通性,促進了創新主體間的跨區域合作(薛成等,2020),加速了創新知識的空間溢出擴散,也極大地提升了區域主體間資源匹配、融合協同水平,進而帶動區域創新效率的整體提升。另一方面,數字經濟還能加速人才、知識、技術等創新資源的跨時空整合,推動區域創新范式的數字化轉型(康瑾和陳凱華,2021)。數字技術的廣泛應用則進一步強化了區域創新網絡的虛擬集聚以及各創新主體對創新要素的配置效率,在增強創新知識正外部性與普惠性的同時,也弱化了技術溢出的地理距離衰減特征,放大了創新集聚帶來的知識溢出效應,有助于區域創新效率的提升。基于此,本文提出以下研究假設:

H1:數字經濟能夠促進區域創新效率的提升且存在顯著的空間溢出效應。

(二)數字經濟、要素市場化配置與區域創新效率

數字經濟在對傳統要素滲透、改造和增值的同時,還能促進勞動力、資本、數據等各類要素的融合協同(黃鵬和陳靚,2021),降低要素市場匹配的扭曲,推動生產要素市場化配置,從而帶動區域創新效率的提升。數字經濟環境下信息不對稱問題的有效解決,進一步強化了要素市場以及要素本身的甄別能力,優化了要素市場化配置的制度機制(王宏鳴等,2022),增強要素市場的包容性與協調性。要素質量與要素流動動能的雙重提升使各類要素表現出更強烈的流動意愿,進一步強化了區域間創新活動的空間關聯程度。一方面,要素市場化配置通過“無形的手”合理引導要素資源的有效配置,推動各類要素向先進生產力集聚,由此帶來的要素流出危機會在一定程度上倒逼低效企業積極推行數字化改造,并通過數字技術、數字平臺加強與區域內各主體的交流學習,進而實現要素收益及創新效率的共同提升。另一方面,數字經濟賦能下的要素市場化高效配置使創新主體能夠突破時空壁障,彼此聯接進行更為深入的交互合作,實現技術、信息、資源等要素的優勢互補,突破既有技術創新路徑(Zhao et al.,2015),激勵知識空間溢出水平,提高區域創新效率。

在數字技術和市場化機制的雙重賦能下,數字經濟能夠通過強化要素區際流動、示范與模仿機制、協同研發機制產生知識溢出效應,推動要素流向升級與創新效率的持續優化(蔡躍洲和馬文君,2021),實現區域要素配置效率在現行環境下的最優水平。而出于自身的逐利性,在完善、高效的要素市場內,所有要素都傾向于向生產效益高的企業(地區)流動。由于資本、技術、勞動力等初始要素的非均衡分布,創新能力強的區域擁有更好的市場效益和更完善的市場化機制,對要素的市場化流動有更大的吸引力(戴魁早和劉友金,2016)。數字經濟信息網絡則能進一步強化要素集聚效應,加快知識、技術等高端要素在相鄰區域間的空間溢出與吸收利用,實現“集聚-優化-再集聚”的發展,使區域內要素質量和創新效率得以持續提升;而創新能力弱的地區受制于較薄弱的數據處理應用能力與較低的生產創新效益,數字經濟環境下要素時空關聯限制的放寬則可能會加劇這些區域的要素流出危機,抑制創新知識在區域內的滲透交流,形成發達地區對欠發達地區的虹吸效應,使有益因素不斷趨向增長極,導致區域創新效率出現極化效應。

同時,數字經濟的高滲透性和規模效應,以及伴隨其發展所內生的開放高效的交互式網絡(Raphael and Xu,2017),為各類要素的流動、增值和融合提供了良好的外部環境,這也可能促使創新活動在區域間產生擴散效應。一方面,伴隨數字經濟發展而激增的各類新興基礎設施,具有極強的“賦能特性”,能夠實現虛擬空間和現實空間的高效鏈接,刺激地區創新知識更大規模的空間溢出(Constantinides et al.,2018),使得區域創新效率的整體提升成為可能。另一方面,數據作為一種新型要素同時也是一種使能技術,能夠推動初始生產要素的數字化整合以及區際流動(許恒等,2020),鄰近地區通過示范模仿效應與交流協作等渠道進一步融入區域創新網絡,強化地區間創新活動的相互滲透與依賴。創新活動具有正外部性和知識的溢出效應,使落后地區能夠加速對先進生產力的追趕(張勛和喬坤元,2016)。從該角度看,數字經濟反而可能對初始創新效率低的地區產生更明顯的賦能效應。基于上述分析,本文提出以下競爭性假設:

H2a:數字經濟能夠完善地區要素市場化配置進而間接促進區域創新效率的提升,但可能會導致有利因素不斷向優勢地區集聚,使得區域創新效率出現極化效應。

H2b:數字經濟能夠完善地區要素市場化配置進而間接促進區域創新效率的提升,并可能存在擴散效應,從而縮小區域間的創新效率差距。

三、模型設定與變量說明

(一)計量模型設定

地區間的社會經濟活動通常伴隨著明顯的空間相關性,空間計量模型能夠有效地將空間關聯特征考慮在內,排除空間相關性對實證結果可能造成的估計偏差(白俊紅等,2017)。而不同的空間計量模型往往體現著不同的空間作用機制,所表示的現實含義也不盡相同,出于對實證擬合效果的考量,本文同時構建了未考慮空間相關性的OLS模型以及考慮不同空間關聯特征的四類空間計量模型,并于后文經過一系列統計檢驗以選取本文最優計量模型。具體設定如下:

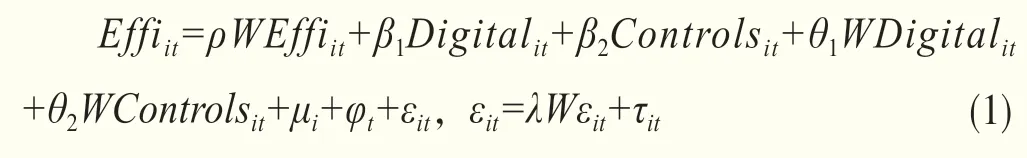

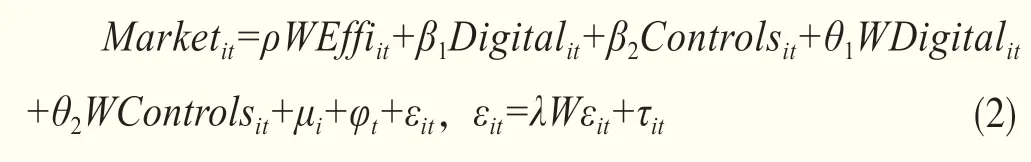

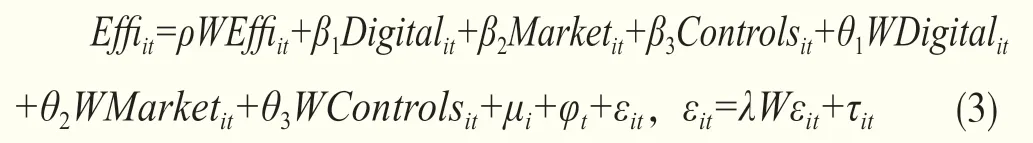

此外,為了檢驗數字經濟發展影響區域創新的傳導機制及影響效應,本文在以上空間計量模型的基礎上,進一步將要素市場化配置納入相應的中介效應模型。構建中介效應模型如下:

模型中Effi代表區域創新效率,Digital代表數字經濟水平,Market代表要素市場化配置,Controls為一系列控制變量,為空間權重矩陣,ε和τ滿足ε~iid(0,)、τ~iid(0,)。在式(1)~(3)中,μ和φ分別表示時間和地區固定效應,、、、為空間項系數,當上述空間項系數均為0時,模型即為傳統的OLS模型;當=0時,模型為空間杜賓模型(SDM),當==0時,模型為廣義空間自回歸模型;當===0時,模型為空間自回歸模型(SAR);當===0時,模型為空間誤差模型(SEM)。中介效應檢驗過程中,第一,式(1)中體現了數字經濟對區域創新效率的總效應;第二,若式(2)中顯著為正,則表明數字經濟能夠促進要素市場化配置;第三,若式(3)中顯著為正,則表明要素市場化配置在數字經濟影響區域創新效率的路徑中發揮著中介作用,當式(3)中系數顯著時為部分中介效應,不顯著則為完全中介效應。

(二)空間權重矩陣

關于空間權重矩陣的設定,本文從地區間的地理聯系與社會經濟聯系兩個角度出發分別構建了空間地理距離權重矩陣和空間經濟距離權重矩陣,以準確把握不同空間關聯下區域創新效率的空間溢出效應,同時檢驗空間計量模型結果的穩健性。其中,空間地理距離權重矩陣是根據各省份地理中心經緯度距離d平方的倒數進行構建,空間經濟距離矩陣則根據各地區2010—2019年人均GDP差額c平方的倒數加以構建。

(三)變量與數據說明

1.區域創新效率()

當前對于創新效率的測度方法多采用傳統DEA模型或隨機前沿法(SFA),但這兩種方法都存在一定局限性,可能導致測度結果出現偏誤。因此,本文參考余泳澤和劉大勇(2013)的研究,引入結合了DEA與SFA方法的三階段DEA模型,通過剔除環境效應、隨機因素的影響,以期得到中國各省份更真實準確的創新效率。其簡要運算過程為:第一階段,將投入產出數據代入一般的DEA模型中得到各地區的初始效率值;第二階段,引入SFA對第一階段得到的投入變量松弛值加以分解,剔除環境因素和隨機干擾的影響,并據此調整投入值;第三階段,將調整后的投入值替代原始投入代入DEA模型,再次運算得出各地區調整后的創新效率值。

本文選取的投入產出變量以及環境變量如表1所示,考慮到創新活動的滯后性,對投入變量和環境變量均做滯后一期處理。本文選取我國30個省份(不含西藏以及港澳臺地區)作為研究樣本。DEA與SFA運算分別使用DEAP 2.1軟件及Frontier 4.0軟件。

表1 三階段DEA 變量選取

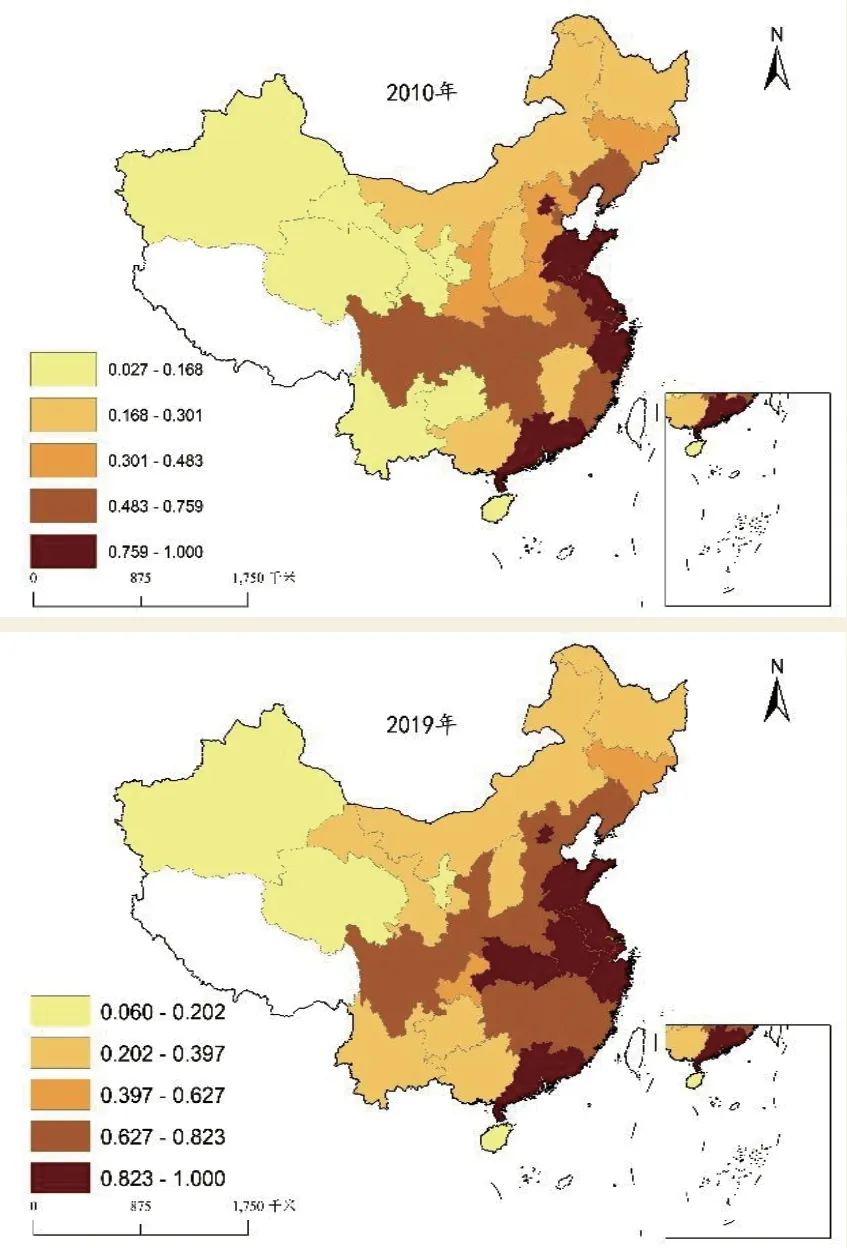

對比2010年與2019年我國各省份調整后的創新效率水平分布情況(如圖1所示),可以發現,10年間我國各省份創新效率水平普遍得到了較大幅度的提升。2010年,我國各地區創新效率空間相關性并不明顯,而到2019年,各地區創新效率具有明顯的空間相關性。這一定程度上表明,隨著各地區社會經濟聯系的日益密切,創新活動的空間溢出效應得到了較充分的釋放。此外,高創新效率地區普遍集中在東中部,通過與鄰近省份的交流合作帶動了區域創新效率的整體提升,使東中部地區與西部地區的創新效率水平差距存在擴大的傾向,這可能初步預示著我國區域創新效率的確存在極化效應,后文將對此進行驗證。

圖1 2010年與2019年全國各省份創新效率分布

2.數字經濟發展水平()

目前學界關于數字經濟發展水平的衡量并未形成統一標準。參考王軍等(2021)、楊慧梅和江璐(2021)的研究,本文構建了包括數字基礎設施、數字產業化、產業數字化三大維度17個分指標的數字經濟發展水平綜合指標體系。為便于直觀比較各省份不同年份的數字經濟發展水平,本文首先對各項指標進行標準化處理以消除量綱影響,然后采用面板熵權法,參考楊麗和孫之淳(2015)的處理步驟,對各指標進行加權綜合,得到各省份數字經濟發展水平指數,各項細分指標及對應權重如表2所示。

表2 數字經濟發展水平綜合指標體系

3.要素市場化配置()

關于要素市場化配置的定量研究并不多見,已有研究多采用王小魯等人測算的市場化指數(2021),或選取土地、資本、勞動等單一要素維度指標對要素市場化配置加以衡量(張琳等,2018;李明珊等,2019)。但就側重點而言,王小魯等人測算的市場化指數更多是對地區整體市場化水平的度量,缺乏對要素市場化的聚焦;單一維度指標則信息量包含相對偏少,以此衡量要素市場化配置可能存在一定的片面性。針對以上局限,盧現祥和王素素(2021)在研究中從產權保護、區域協調、競爭中性等多個微觀層面構建了包含52個細分指標的要素市場化配置綜合評價指標體系。本文以該指標體系為基礎,利用熵權法計算得到2010—2019年各地區要素市場化配置水平指數。

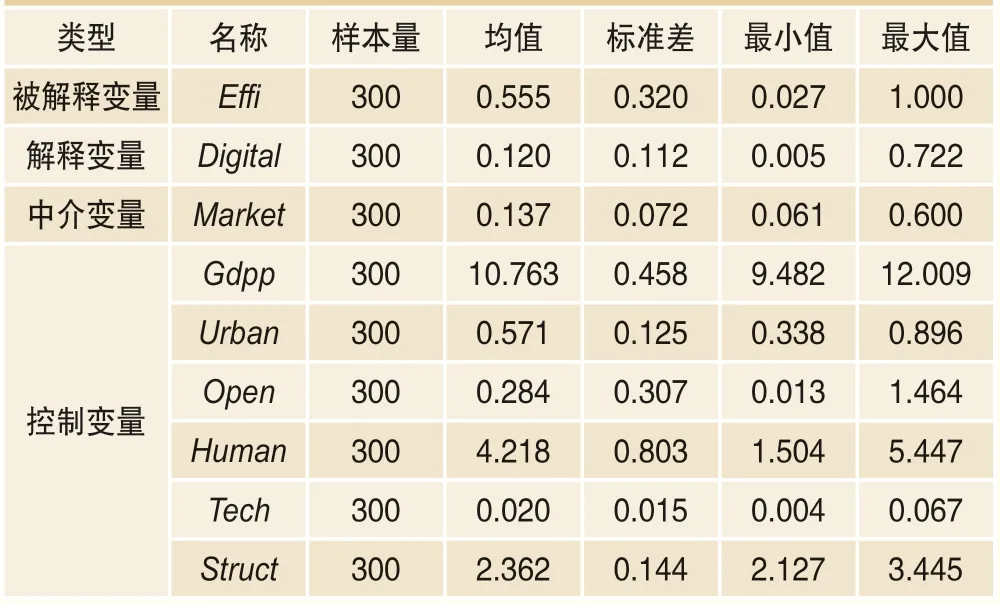

本文還選取了一系列控制變量加入計量模型:(1)地區發展水平(),以地區人均GDP來衡量;(2)城鎮化程度(),用各地區城鎮人口數與地區年末總人口數的比值來衡量;(3)貿易開放度(),以各地區進出口總額與GDP總量的比值來衡量;(4)人力資源水平(),用各地區每萬人高校在校學生數的對數值衡量;(5)科技支出(),以各省市政府科技支出占政府總支出的比重衡量,(6)產業結構水平(),以產業結構水平指數(第一產業比重×1+第二產業比重×2+第三產業×3)加以衡量。本文數據主要來源于EPS數據平臺、《中國統計年鑒》《中國第三產業統計年鑒》以及《各省份統計年鑒》。表3給出了主要變量的描述性統計結果。

表3 變量描述性統計結果

四、實證結果與分析

(一)被解釋變量的空間相關性檢驗

本文采用Moran’I指數對不同空間權重矩陣下的區域創新效率、要素市場化配置程度進行全局空間自相關檢驗,結果如表4所示。無論是在經濟權重矩陣還是地理權重矩陣下,區域創新效率與要素市場化配置程度均存在顯著的空間正相關性,這也說明隨著我國各省份間交流合作的密切深入,數字經濟發展與要素市場化配置表現出明顯的空間依賴性。因此,如果采用普通的面板OLS回歸,可能會使模型估計產生偏誤,有必要引入空間計量模型作更深入的實證考察。

表4 區域創新效率與要素市場化配置的全局Moran’I 指數

(二)數字經濟發展對區域創新效率的影響

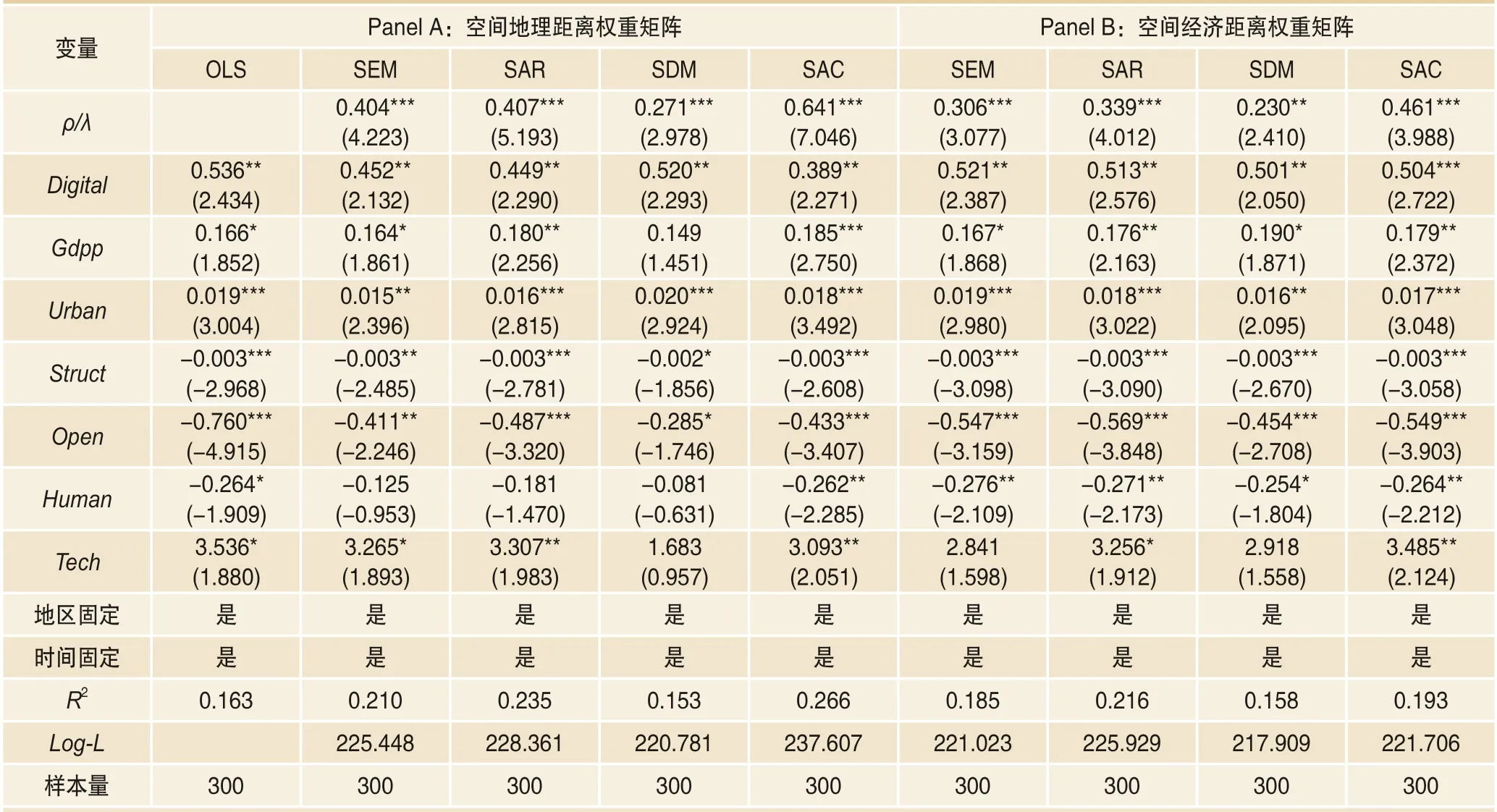

為了進一步確保回歸結果的穩健性,本文分別選用普通面板OLS以及考慮了創新活動空間效應的四類空間計量模型對變量進行估計,嘗試對影響效應做出判斷,并對各模型擬合效果進行初步對比。各計量模型在兩類空間權重矩陣下的回歸結果如表5所示,所有計量模型的空間項系數都為正數且在1%水平下顯著,說明本省的創新活動在一定程度上會對鄰近省份的創新效率產生正向影響。而在模型的擬合效果和變量系數的正負關系上,各模型并未出現明顯差異,因此需要對各模型作進一步檢驗以對模型的適用性做出準確判斷。

表5 各計量模型全樣本回歸結果

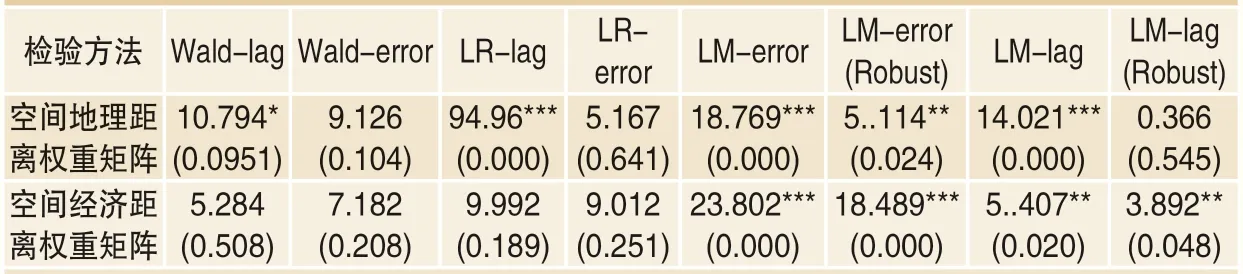

本文選用Wald檢驗、LR檢驗、LM檢驗對模型加以檢驗,結果如表6所示。在兩類空間權重矩陣下,Wald檢驗和LR檢驗普遍顯著接受原假設,說明能夠將SDM模型進一步弱化為SAR或SEM模型,因此需要繼續作LM檢驗對SAR模型和SEM模型的適用性進行選擇。結果顯示,在地理距離矩陣下,除穩健LM-lag檢驗外均顯著拒絕原假設,表明SEM模型的擬合效果為最優。而在經濟距離矩陣下LM-error比LM-lag顯著,即空間效應主要表現為空間誤差相關性,這同樣表明SEM模型的擬合效果相對更優。因此,后文將依據SEM模型結果對數字經濟影響區域創新效率的機制效應加以分析,并作進一步的中介效應檢驗,同時列出其他幾類空間計量模型估計結果作對比。

表6 空間計量模型適用性檢驗結果

由表5中SEM估計結果可知,無論是在地理特征矩陣和經濟特征矩陣下,模型的空間項系數λ均在1%水平下顯著為正,分別為0.404和0.306,表明地區創新效率水平具有正向的空間溢出效應。此外,數字經濟項系數顯著為正,表明數字經濟發展能夠顯著促進區域創新效率的提升,假設1得以驗證。而相較于地理聯系的影響,地區間的社會經濟聯系對區域創新效率影響要更大,其空間溢出效應也更強烈。這可能是因為:在地理特征矩陣下,由于區域間的鄰近關系,數字經濟發展帶來的市場活力突破了要素流動壁壘,同時提升了各地區對現有要素的利用能力,使得高創新效率地區的經驗知識得以高效溢出,也加速了落后地區對技術成果的承接與吸收,進而導致創新效率存在顯著的空間溢出效應。而在經濟特征矩陣下,考慮到創新活動可能的效益,經濟水平相近的地區彼此之間通常存在更廣泛和密切的創新合作,高創新效率地區具有更先進的初始技術水平和更完善的要素市場化機制,使與之社會經濟聯系緊密的區域能夠更有效地培育和利用數字經濟發展帶來的創新潛能,形成區域間數字經濟發展紅利釋放與創新動能提升的良性循環,刺激創新效率更大規模的溢出效應。

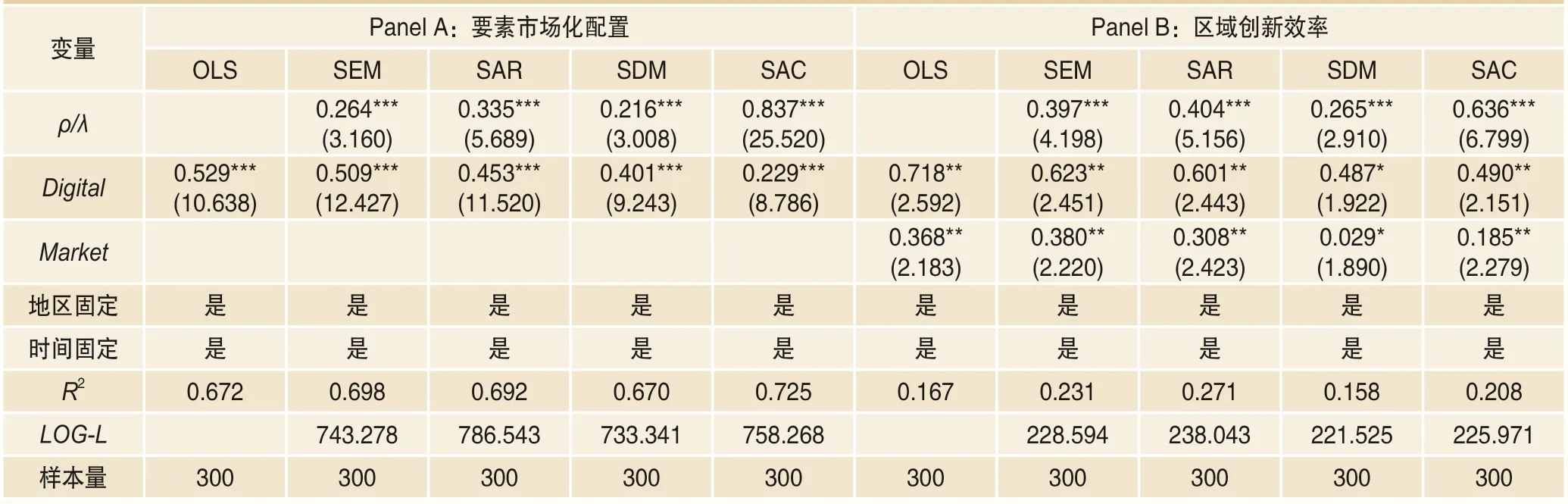

(三)要素市場化配置的中介效應檢驗

本文對要素市場化配置可能發揮的中介效應進行驗證,僅報告地理距離權重矩陣下的檢驗結果。首先,檢驗數字經濟對要素市場化配置的影響,由表7 Panel A結果可知,各模型中的空間滯后項與空間誤差項均顯著為正,說明要素市場化配置存在著正向空間溢出效應,地區間的地理和經濟活動聯系不僅能促進要素的跨區域、高質量流動,更能在數字技術的賦能下帶動地區間對市場化機制的學習與完善;數字經濟發展的系數值在SEM模型中及其他計量模型中均顯著為正,表明數字經濟發展在樣本期內對要素市場化配置有顯著的正向影響,且結果是穩健的。

其次,根據模型(3)檢驗數字經濟發展與要素市場化配置對區域創新效率的影響。由表7 Panel B結果可知,數字經濟與要素市場化配置的系數值在所有模型中均顯著為正,說明在考慮要素市場化配置的情況下,數字經濟發展對區域創新效率仍存在顯著的正向影響。因此,結合中介效應檢驗可知,無論在一般的OLS回歸還是在考慮了空間相關性的SEM模型中,數字經濟發展與要素市場化配置在中介效應檢驗的各步驟中均顯著為正。因此可以判斷,要素市場化配置在數字經濟發展影響區域創新效率的過程中起到了中介作用。這一結果證實了要素市場化配置對創新活動的重要影響,也明晰了數字經濟與創新發展的內在聯系。

表7 要素市場化配置的中介效應檢驗結果

(四)極化效應還是擴散效應?

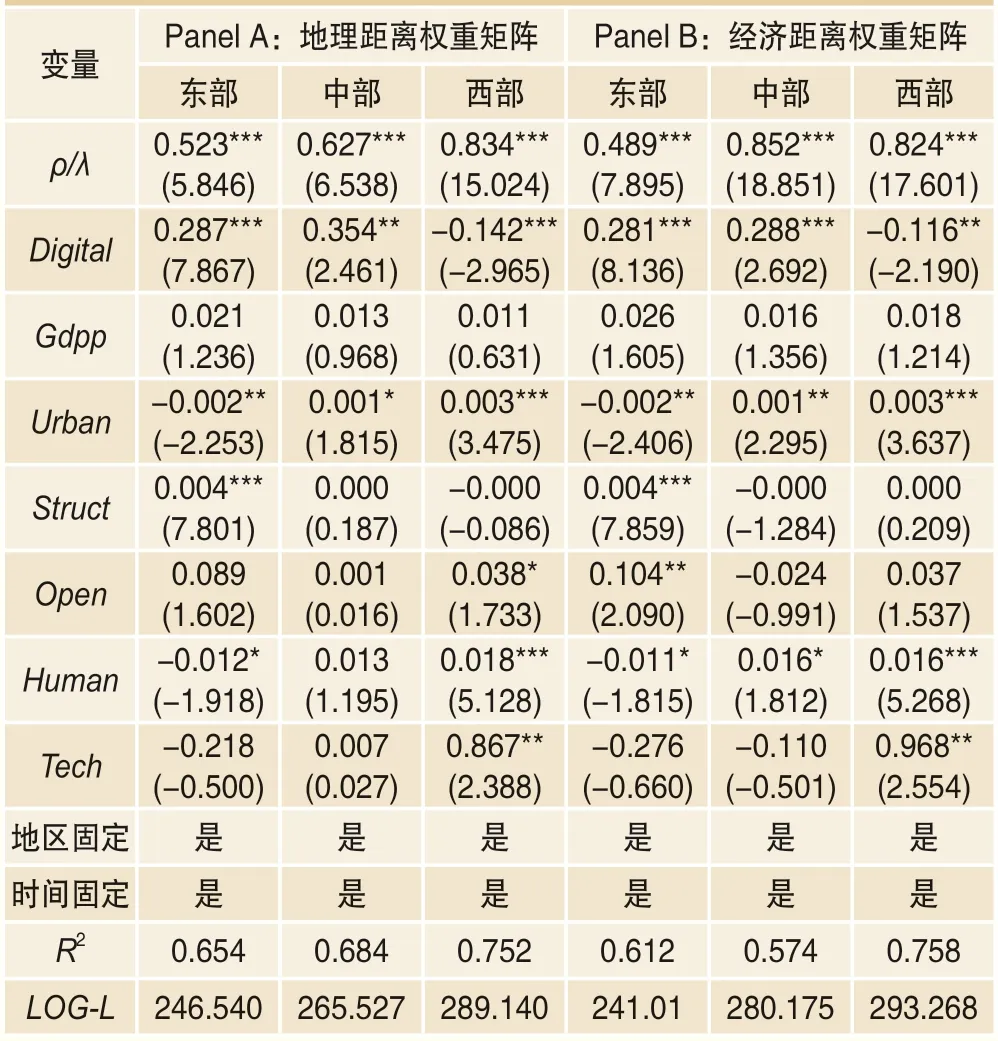

為了探究要素市場化配置的中介效應是會促進區域創新效率形成擴散效應還是進一步刺激產生極化效應,本文進一步對數字經濟影響地區要素市場化配置的區域異質性進行檢驗。由表8可知,在兩類不同的空間權重矩陣下,數字經濟對東部、中部和西部的要素市場化配置水平都產生了顯著影響,并且在經濟距離矩陣下區域間存在更大的空間溢出效應。具體來看,數字經濟發展在1%的顯著性水平下對東部和中部地區要素市場化配置程度產生顯著正向影響,其中對中部地區要素市場化配置程度的提升影響最大,但對西部地區要素市場化配置水平為顯著的負向影響。

表8 數字經濟對要素市場化配置的分區域回歸結果

結合上述分析,東中部地區更為優化完善的市場化環境為其吸引了更多的高質量要素,數字經濟的高速發展進一步促進了該地區對市場要素的合理配置與利用。盡管數字經濟的發展能夠有效消除要素流動壁壘,增強要素市場活力,但由于資源基礎薄弱、市場化機制體制不完善等問題,原本數字處理應用能力相對較弱的西部地區無法有效利用數字經濟發展帶來的要素市場動能,反而加劇了地區要素的流出危機,給要素市場化配置帶來負向影響。總體來說,要素市場化配置在數字經濟發展影響區域創新效率的過程中發揮著中介作用,但數字經濟發展通過對區域要素市場化配置程度的不同影響進一步擴大了區域間創新效率的差距,形成了極化效應。

(五)內生性處理

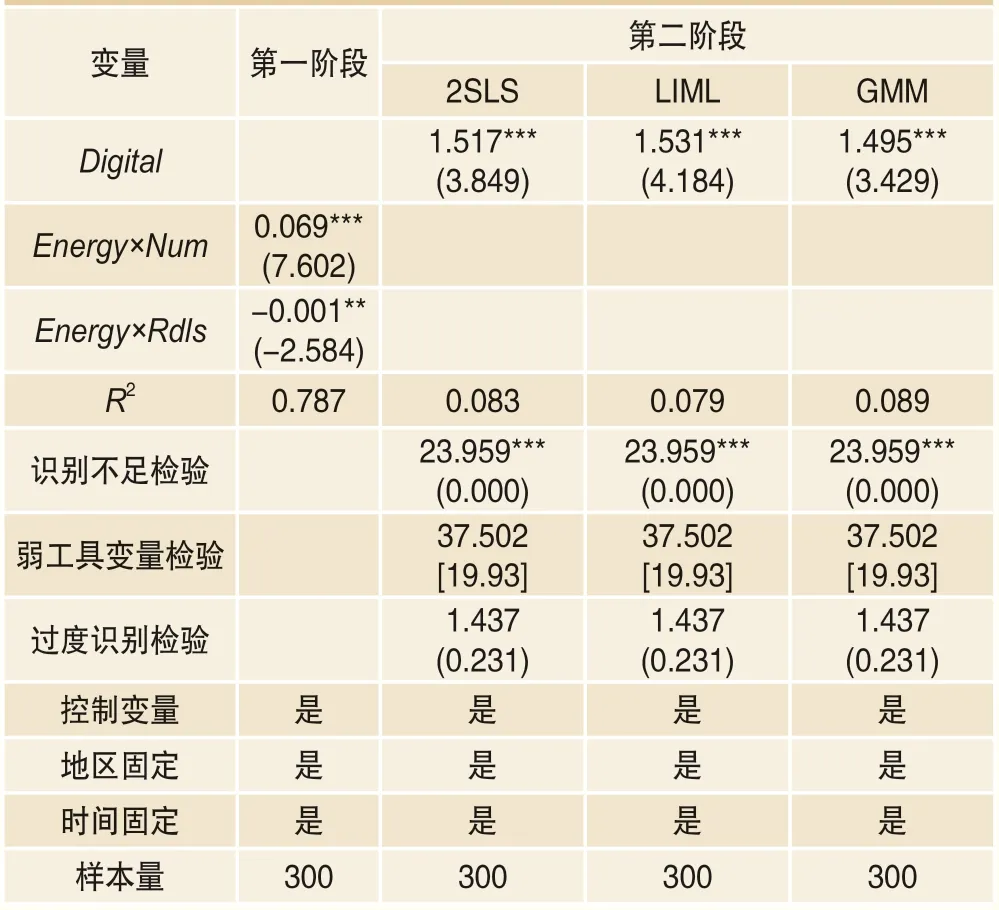

各類模型的回歸結果都表明數字經濟能夠顯著促進區域創新效率的提升。而地區創新效率也可能對數字經濟發展產生重要影響,導致模型存在互為因果的問題,使估計結果產生偏誤。為此,本文嘗試選取合適的工具變量來識別數字經濟發展對區域創新效率的凈效應。

借鑒已有研究構建隨時間與地區雙維度變動工具變量的思路(Nunn and Qian,2014),本文以省份層面的能源消耗強度來體現地區層面的變動,同時借鑒柏培文和張云(2021)的思路,以2009—2019年全國數字經濟企業存量數來體現工具變量的時變性特征。一方面,由于數據中心數量和機架數量的增多,大數據綜合試驗區建設伴隨巨大的能耗增長。據中國數據中心工作組(CDCC)統計,2020年全國數據中心用電量占全社會用電總量的比重達到2.7%,預計到2030年這一比例將提升至3.7%。2019年工信部出臺的《關于加強綠色數據中心建設的指導意見》明確要求,到2022年中國數據中心平均能耗基本達到國際先進水平。能源消耗的約束會對地區數字經濟發展產生重要影響,滿足相關性條件;而能源消耗與地區創新活動之間并不存在直接關聯,滿足工具變量的外生性要求。另一方面,數字企業作為數字化發展的基本單位,能夠較好地反映地區數字發展水平,而全國數字經濟企業數量不會對地區創新活動產生直接影響,同樣滿足“嚴外生”和“強相關”條件。為此,本文利用各省能源消耗總量的對數()與全國數字經濟企業存量的對數()的交互項(×)作為第一個工具變量。此外,數字基礎設施建設對數字經濟發展起到重要支撐作用,考慮到地形因素對數字基建的潛在影響,本文還進一步從地理特征角度出發,將地區能源消耗強度()與各省份地形起伏度()的交乘項(×)作為第二個工具變量。

如表9所示,K-P rk LM統計量值為23.959,值為0.000,顯著拒絕了工具變量識別不足的原假設;Cragg-Donald Wald統計量值明顯大于Stock-Yogo弱工具變量檢驗的臨界值,說明不存在弱工具變量問題。Hansen統計量值同樣表明不存在過度識別問題。因此,本文選取的工具變量有效。根據工具變量結果可知,無論是采用2SLS、LIML還是GMM估計,各變量估計系數的方向和顯著性水平均未出現根本性變化。本文的研究結果依然穩健。

表9 工具變量回歸結果

五、結論與建議

考慮到我國區域要素市場化改革的漸進性與差異性,本文將要素市場化配置納入數字經濟發展對區域創新效率影響的分析框架中,梳理了三者之間作用的內在機理。結合2010—2019年中國30個省份面板數據,本文測算了各省份創新效率和數字經濟發展水平,運用空間計量模型和中介效應模型,對上述理論機制和研究假設進行了實證檢驗,主要結論如下:第一,數字經濟顯著促進了區域創新效率的提升,同時也加強了要素市場化配置的空間溢出水平。區域創新效率和要素市場化配置的空間溢出效應隨著數字經濟發展水平的提升而愈發明顯。第二,中國各省份創新效率與要素市場化配置水平均存在顯著的空間正相關性和空間溢出效應。各省份創新效率與要素市場化配置會受本區域和鄰近區域的加權影響。相較于地理聯系,區域間的經濟活動聯系能夠激發地區創新效率更大規模的空間溢出效應。第三,要素市場化配置水平在數字經濟影響區域創新效率的過程中起到了部分中介作用,但其中介效應對不同地區的影響存在異質性。數字經濟發展能夠有效促進東中部地區要素市場活力,形成“集聚-優化-再集聚”的良性循環,但卻降低了西部地區要素市場化配置水平,進而造成有利因素不斷趨向優勢極,導致出現區域創新效率差距不斷擴大的極化效應。

基于上述結論,本文建議:

第一,充分利用數字經濟發展帶來的要素市場活力與空間溢出效應,加強區域間創新合作。各地區應以數字經濟發展為契機,積極搭建區域協作平臺,形成布局合理、緊密協同的區域創新鏈、產業鏈,調動市場要素高效流動以更好地發揮出數字經濟發展帶來的創新潛能。

第二,加強多主體、多環節的協同創新網絡構建,促進形成主體互聯互通、要素流通順暢、流程高度賦能的數字創新生態體系。各地區應加速推動數字技術的廣泛普及,通過新興技術激發傳統產業革新,構建并完善以數據流為主導的新型要素應用體系,促進創新要素的精準和高效配置,實現區域創新效率的整體提升。

第三,推進數字經濟與實體經濟深入融合,充分發揮數據在要素市場化配置中的賦能效應、滲透效應,因地制宜采取差異化發展戰略。在完善區域間要素市場化配置機制的同時,也要認識到現階段各地區要素市場化配置和數字經濟發展存在的差異性,因地制宜逐步部署數字經濟發展與要素市場化改革戰略。東中部地區在推進創新發展戰略的同時,要積極引導數字化技術的應用發展,發揮其向西部地區的輻射作用,形成“涓滴效應”;而西部地區則應重點加強基礎設施和平臺建設,消除區域間“數字鴻溝”,通過數字化變革賦能實體經濟發展,增進區域間協作交流及體制機制完善,提升地區要素市場活力。 ■