山海之間:兩周時期“江南—嶺南”的文化交流線路及其變遷

吳 桐

(中國人民大學歷史學院 北京 100872)

內容提要:兩周時期,“江南—嶺南”之間的文化交流以江南因素的南傳為主,以直口豆及斂口豆、曲壁豆、碗(杯盅)類及“米”字紋陶器為代表,可分為三個階段,其主要線路大致呈現出“東南沿海—內陸贛江流域—東南沿海”的循環往復的態勢。這一變動不僅是江南地區文化交流主體空間位移的客觀要求,更是越、吳分別面向海洋與面向陸地的文化與社會特性深刻影響的產物,而這種差異在導致東南沿海內部文化聯系密切程度起伏、反復的同時,更導致了越、吳于兩周時期呈現出不同的社會圖景及其融入“中華一體”進程的先后與方式之別。

我國東部沿海存在一個半月形的文化傳播帶,其內部又以長江為界,在具體文化因素的形制、形態、流行程度、傳播方式及其被納入“中華一體”進程的先后與方式等諸多層面表現出明顯的南北差異[1]。較之長江以北,長江以南的材料相對分散,研究成果雖然顯著但仍有待深入。有鑒于此,本文嘗試對西周、秦漢兩次統一之間,即兩周時期這一地區內部文化交流的主要線路——“江南—嶺南”的交流線路與其歷時性變化進行考察,在補充這一文化傳播帶的具體細節的同時,也可以將其置于更大的時空背景以窺地區文化與社會之特性。

一般來說,江南包括蘇南、皖南、浙江、閩北及贛東北在內[2],嶺南則泛指五嶺以南,但考慮到兩周時期后者內部具體文化因素分布的空間差異及其與外界聯系的遠近,本文所論“嶺南”應特指包括粵中、粵北、粵西及桂東北在內的地區,與江南之間隔以湖南、江西及粵東閩南[3]。兩周時期,兩地之間的文化交流以江南因素的南傳為主,具體可大致分為三個階段:即西周早期至西周晚期、春秋早中期、春秋晚期至戰國時期,分別以直口豆及斂口豆、曲壁豆、碗(杯盅)類及“米”字紋陶器為代表。因此本文嘗試以這幾類器物的傳播為主要切入點,對各階段“江南—嶺南”的文化交流線路、變遷及其成因進行考察。

一、西周早期至西周晚期

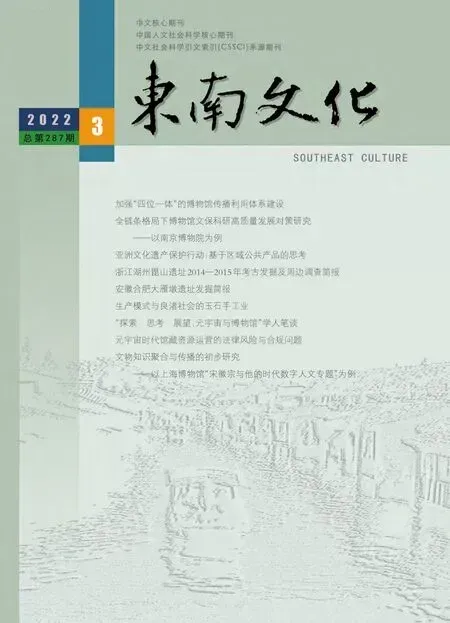

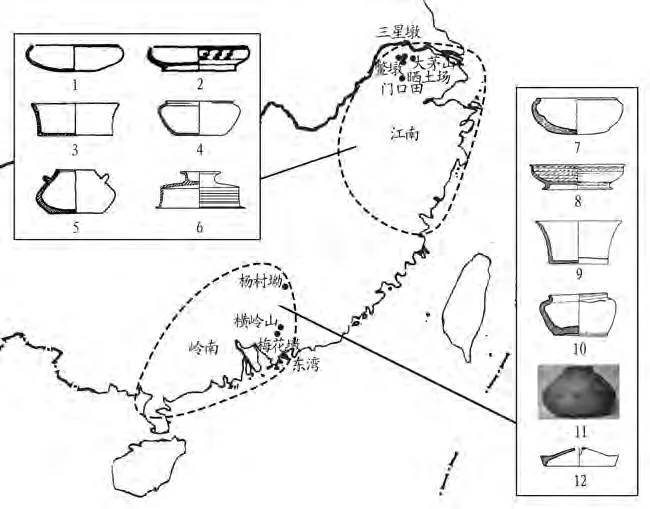

這一階段,江南因素的南傳以直口豆與斂口豆為代表,自西周中期始,此類器已為嶺南原始瓷之大宗,在硬陶中也有相當大的比重,只是具體形制、紋飾及演變規律與江南所見有所差異,顯然是本地改造的產物。湖南、江西及粵東閩南發現的同類器則與江南所見多無二致,其中湖南、江西發現甚少,分別僅于湖南澧縣寶寧橋下層[4]、江西進賢寨子峽[5]見有一例,與嶺南之間存在相當明顯的空白地帶,而粵東閩南則發現較多,自北向南于福建惠安蟻山、音樓山、豐澤鵬溪山、南安尾山仔[6]、云霄墓林山[7],廣東揭東面頭嶺[8]等地皆有分布,勾勒出一條相對完整的交通路徑。嶺南地區此類器物最早且最常見于粵中而少見或未見于粵北及粵西、桂東北的現象也進一步表明,這一階段此類器確應主要經粵東閩南或者說東南沿海南傳而至(圖一)。

圖一//第一階段江南直口豆與斂口豆的南傳

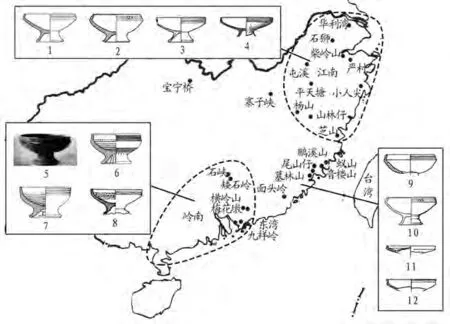

文化的交流并非單向。這一階段江南地區所見玉器以玦為主,且常見數玦同出一墓,最甚者如浙江西山大墩頂所出22件玉器皆為玦[9],類似的現象多見于粵中環珠江口一帶[10],有研究者稱之為“列玦”[11]。考慮到江南地區自良渚中期以來玉玦發現較少[12],且這一階段環珠江口分布有大量玉石玦作坊[13],因此當以后者向北影響更為合理。除此之外,嶺南地區在這一階段還發現有一定數量的凸紐形玦[14]與有領璧環[15],此類器于江南也有零星發現,分別僅見于西山大墩頂[16]與浙江黃巖小人尖M1[17],同樣應是由前者影響的產物(圖二)。

圖二// 第一階段江南—嶺南文化交流的其他內容

不難發現,這些來自嶺南的文化因素高度集中于浙南閩北,即楊楠所分“黃山—天臺山以南地區”[18]。從直口豆與斂口豆在江南地區的發現情況來看,其最早形態“上腹極淺,下腹較深,圈足較高”首見且多見于浙南閩北,其在浙南閩北所占的數量比例明顯高于江南其他地區[19],其生產窯址目前也僅發現于浙南閩北,即福建武夷山竹林坑[20],因此在某種程度上,此類器可以被視為“浙南閩北傳統”。從這一點來看,浙南閩北事實上構成了這一階段江南地區與嶺南文化交流的主體。雖然玉玦、凸紐形玦、有領璧環等嶺南因素少見或未見于粵東閩南,但從原始瓷尊、提梁盉、夾砂陶甗形器等同形器在浙南閩北與粵東閩南的共見來看,這些嶺南因素的北上應仍以東南沿海為主要途徑。

二、春秋早中期

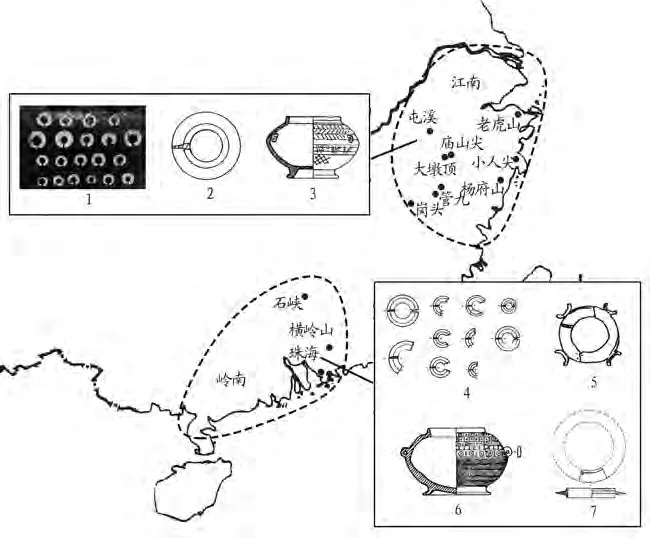

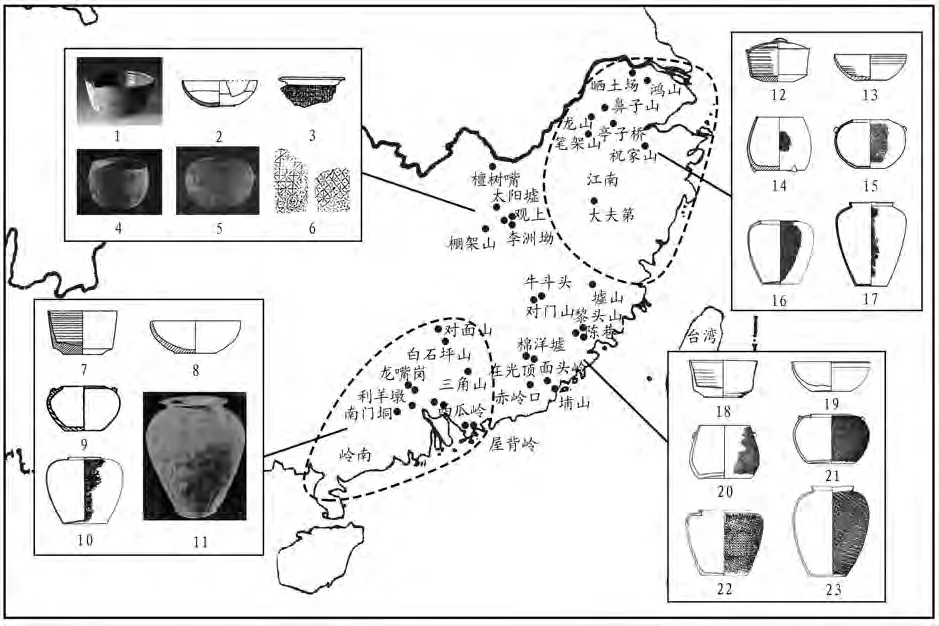

西周—春秋之際,直口豆與斂口豆在嶺南陶瓷器中所占的比例明顯降低,曲壁豆開始出現,并于春秋早期一躍成為嶺南最常見的陶瓷器,至春秋中期仍保持這種優勢地位。其形制、紋飾及演變規律同樣經本地改造,江西及粵東閩南發現的同類器則仍與江南所見多無二致,但其具體的發現數量與空間分布情況卻與前一階段完全相反。粵東閩南僅于福建惠安蟻山[21]、長汀贏坪[22]發現3例,且部分年代可能早至前一階段;相比之下江西的發現則明顯豐富,自北向南于九江神墩[23]、德安陳家墩[24]、清江營盤里[25]、筑衛城[26]等地皆有發現,年代也更接近春秋時期;至于湖南則未見有與江南同形者。由此推測,這一階段“江南—嶺南”的文化交流線路可能已由東南沿海轉移至江西贛江流域(圖三)。

圖三// 第二階段江南曲壁豆、碗(杯盅)類的南傳

如果說從曲壁豆的空間分布來看,這一線路的轉移尚屬一種可能性的話,那么這一階段原始瓷碗(杯盅)類在粵北的出現則可進一步確證這一轉移事實的發生。春秋時期,碗(杯盅)類取代豆類成為江南原始瓷之大宗,但這一階段其于嶺南僅見有3件,且集中分布于粵北,即廣東和平楊村坳(簡報圖八︰14)[27]與曲江石峽 T40②A︰11[28]、T41②AH76︰1[29]。遍查湖南、江西及粵東閩南同時期的材料可知,三地中僅有江西樟樹樊城堆出土1件此類器,即78T4②︰26[30],與上海金山戚家墩(簡報圖八︰14)[31]形制基本相同,尺寸也較接近,且形制略早于粵北所見,恰可構成“江南—贛江—嶺南”時間上從早到晚、空間上從北到南的傳播現象(圖三)。從而在一定程度上證明鄱陽湖與粵北之間交流線路的存在,以及這一階段“江南—嶺南”文化交流線路由東向西、由沿海向內陸的轉移。

這一階段嶺南文化因素向北影響明顯,于湖南、江西多有發現。僅以兩地所見嶺南因素的空間分布而論,其傳播路徑似乎是由粵北入瀟湘流域,沿湘江北上,在攸縣附近經九嶺山與羅霄山之間的廊道進入江西境內,再由袁河入贛江,直至鄱陽湖一帶(圖四)。但事實上,這兩地所見嶺南因素的表現形式判然有別。除湖南耒陽灶市[32]、資興舊市[33]發現有幾件原始瓷曲壁豆、盤外,湖南所見嶺南因素皆以夔紋為主[34]。相比之下,江西所見嶺南因素則以器物為大宗,如江西清江筑衛城T4②︰1[35]與廣東博羅橫嶺山 M264︰4[36]形似;江西安義銅鑼山(簡報圖三︰7)[37]口部雖殘但所余部分與橫嶺山M325︰3[38]頗為接近;筑衛城T24①A︰3[39]、江西萬載井窩里(簡報圖三︰2)[40]及天子街(簡報圖三︰7)[41]分別與橫嶺山T0304①︰42[42]、M131︰1[43]、M133︰3[44]總體形態相近,僅鋬的方向略有差異;江西新余拾年山 T9②︰4[45]與廣東深圳西麗水庫 NXX︰16[46]基本相同,僅沿部略凹;江西萍鄉田中古城78PXS采︰1[47]與廣東封開牛圍山(簡報圖二︰1)[48]、江西德安陳家墩 J6︰2[49]與深圳大梅沙 T204②︰4[50]皆大致接近;江西宜豐秋形垴 06YQ I采︰1[51]與橫嶺山 M093︰9(+)[52]幾乎完全相同,至于夔紋目前則暫未發現(圖四)。從這種表現形式的差異來看,湖南與江西之間應當并不存在以嶺南因素為主要內容的直接的文化聯系。因此這一由湘江轉贛江的道路也并非是嶺南因素向北輻射的主要路徑。嶺南與江西之間應當存在更加直接的文化聯系,其路徑很可能是由粵北經梅關入江西,順贛江北上。萍鄉、新余、宜豐等地所見應是由贛江支流袁河、錦江而非湘江傳播而至的結果。雖然贛南目前尚未發現嶺南因素北上的直接證據,但從前一階段兩地共見有垂折腹釜、簋[53]等現象來看,這一路徑應有相當大的概率存在。

圖四//第二階段嶺南因素的向北擴散

相較于前一階段以玉玦、凸紐形玦、有領璧環為代表的嶺南因素在浙南閩北的流行,這一階段典型嶺南因素已罕見于江南。事實上,除曲壁豆外,兩地共見而形近者不過寥寥,主要包括斂口圜底缽如廣東和平楊村坳(簡報圖八︰7)[54]與江蘇武進大茅山M9︰14[55],盤如博羅梅花墩T3③︰25[56]與大茅山 M9︰15[57],敞口凹壁盆如博羅橫嶺山M211TB︰1[58]與江蘇金壇三星墩D3M1︰6[59],侈口罐如橫嶺山 M085︰13[60]與江蘇溧陽門口田D1M1︰24[61],垂腹罐如香港東灣︰102[62]與金壇鱉墩M2︰17[63],折棱器蓋如博羅銀崗 H7︰31[64]與金壇曬土場D1M3︰9[65]等。不難發現,這些器物于江南集中在寧鎮及環太湖西側(圖五)。從曲壁豆最早出現并主要流行于太湖杭州灣、寧鎮等現象來看,此類器可與直口豆、斂口豆相對,被認為是“太湖杭州灣—寧鎮傳統”。雖然這一階段豆類器逐漸為碗(杯盅)類器取代不復為江南原始瓷之大宗,但其于寧鎮及環太湖西側仍多有發現,如金壇牯牛墩M1所出66件隨葬品中,曲壁豆共有41 件[66],且其延續時間較長,在蘇州俞墩 M3[67]、武進腰沿山 M2[68]、江陰曹家墩 D3M1[69]等春秋早中期墓中仍偶見此類器隨葬。如果說前一階段曲壁豆主要還是“太湖杭州灣—寧鎮傳統”的話,那么在這一階段,此類器更宜被視作“寧鎮—環太湖西側傳統”。因此總體來看,寧鎮及環太湖西側事實上已經取代了浙南閩北,成為這一階段江南與嶺南文化交流的新的主體。

圖五//第二階段江南—嶺南文化交流的其他內容

三、春秋晚期至戰國時期

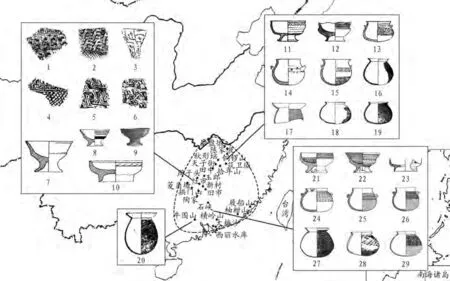

春秋晚期,曲壁豆于嶺南迅速消失,碗(杯盅)類代之興起,隨之南傳的“米”字紋陶器也直接導致了嶺南“米”字紋陶類型的出現及其對夔紋陶類型的取代,后者雖仍有所保留但所見相當零星,且多受“米”字紋陶器的影響,由圜底為主變為以平底為主,如廣東惠來飯缽山(簡報圖1)[70]、封開利羊墩H1︰3[71]等皆是如此。與前兩個階段不同,這一階段江南因素在嶺南的表現形式呈現出直接輸入而非本地改造的態勢,后者所見碗(杯盅)類與最常見的“米”字紋陶,即壇、甕、敞口鼓腹罐、直口圓鼓腹罐與江南所見無論形制、紋飾還是演變規律皆高度相似,表明這一時期“江南—嶺南”的文化交流已經進入到新的階段。

這些器類于江西、粵東閩南皆有較多發現,且以后者所見數量、種類更為豐富,所涉年代更長,出土地點也更加密集,即便是第一階段直口豆、斂口豆所見亦不可與之同日而語。至于前者則仍主要見于贛江下游[72],以碗(杯盅)類為主,“米”字紋陶器相對較少,且主要集中于春秋晚期至戰國早期(圖六)。從這些器類的發現數量、種類、年代、空間分布以及江西、粵東閩南兩周時期文化與社會發展的態勢來看,這一階段江南因素的南傳應有較大可能再次以東南沿海為主要路徑。但與前一階段的情況相似,贛南發現的空白并不等于事實的空白,贛江線路仍有存在的可能,因此有必要考察包括嶺南在內的各地區江南因素的具體發現情況,以明確這一階段“江南—嶺南”文化交流的主要線路。

圖六// 第三階段江南碗(杯盅)類、米字紋陶器的南傳

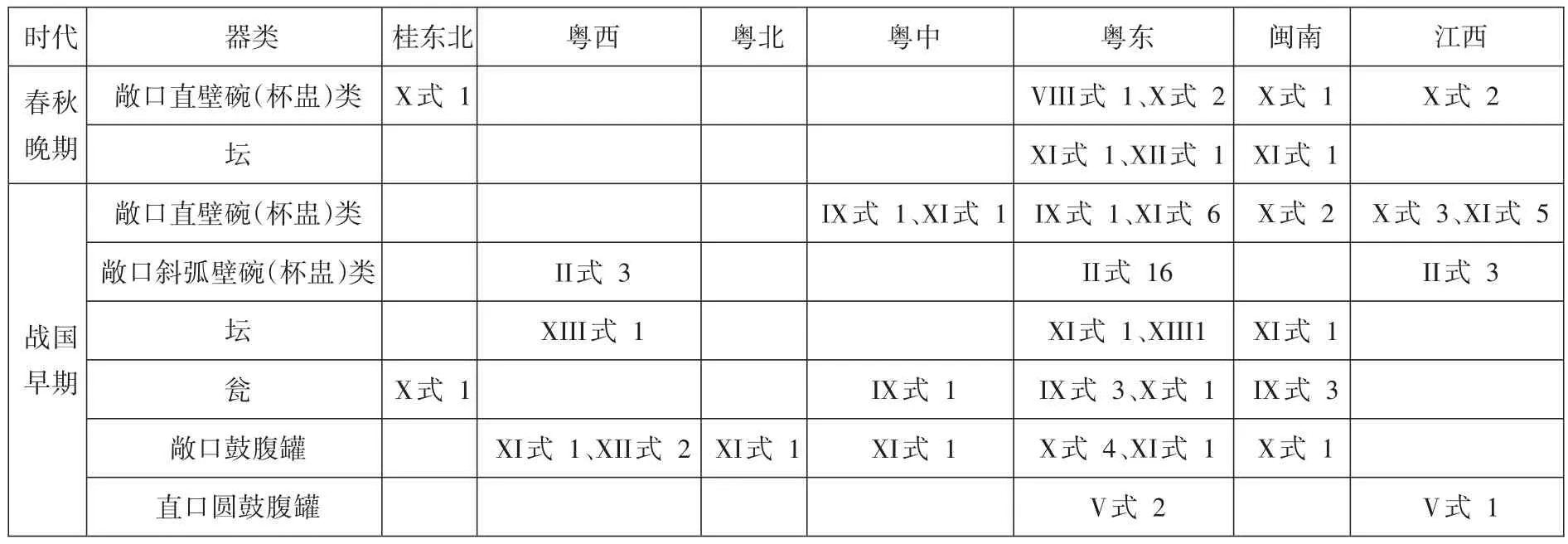

這一階段來自江南影響的主要內容,即原始瓷敞口直腹碗(杯盅)類、敞口斜弧腹碗(杯盅)類與硬陶壇、甕、敞口鼓腹罐、直口圓鼓腹罐等器類,于春秋晚期至戰國早期在江西、粵東閩南與嶺南陸續出現。考察這一時期各器類在各小區的式別[73]與數量分布可知,粵東閩南,特別是粵東在這些器類的出現與傳播過程中始終發揮著相當重要的作用,部分器類如硬陶壇、直口圓鼓腹罐等最早僅見于這一小區,部分器類如原始瓷敞口直腹碗(杯盅)類、硬陶甕等的最早式別雖同樣見于其他小區,但仍以粵東發現數量最多。相比之下,江西幾乎盡為原始瓷碗(杯盅)類,其具體式別不早于粵東閩南,具體數量也不超過粵東閩南(表一),且多出于一墓。即便認為這一階段江南因素仍部分經贛江南傳,但總體來看,這些江南因素也確應主要經由粵東閩南漸次傳播而最終流行于嶺南。

表一// 第三階段嶺南、粵東閩南、江西各小區江南因素器類的式別與數量(單位:件)

至于前一階段作為江南因素南傳重要孔道的粵北在這一階段同樣喪失了在文化交流中的優勢地位,僅于戰國早期發現1件硬陶敞口鼓腹罐X式。雖同為這一廣大地區所見此類器物的最早式別,但數量遠不及粵東,更可能是經后者傳播而至。而且從原始瓷敞口直腹碗(杯盅)類的發現情況來看,雖然這一階段粵東所見最早式別VIII式早在春秋中期便已見于粵北,但二者之間存在明顯的時間間隔,且這一式別在春秋晚期的江南仍然有所發現,因此仍有較大可能是由江南直接傳播而至。至于IX式、X式的出現則更進一步證明江南與粵東閩南之間存在相當直接而密切的聯系(表二)。這也再次證明這一階段“江南—嶺南”文化交流的線路已重新由內陸為主讓渡為以沿海為主。

表二// 粵北、粵東第二、第三階段原始瓷敞口直壁碗(杯盅)類的分布情況(單位:件)

在線路轉移的同時,文化交流的主體也再次發生變化。這一階段江南因素雖于春秋晚期便已直接出現在嶺南,但數量、種類皆較少,其大量出現與流行要到戰國早期才得以實現。而在戰國早期的江南地區,滅吳之后的越國一家獨大,太湖杭州灣自然也成為江南文化與社會之核心。相比之下寧鎮與浙南閩北的發現則相當零星,很難與這一階段江南對嶺南強烈影響的文化交流態勢相匹配,由此可知這一階段江南與嶺南文化交流的主體已再度轉移,至太湖杭州灣。

四、討論:面向海洋與面向陸地

通過上述梳理,可將兩周時期“江南—嶺南”文化交流各階段的江南主體、主要線路、表現形式以及兩地間聯系的密切程度情況歸納如下(表三)。

表三// 兩周時期各階段“江南—嶺南”文化交流的主體、線路及密切程度

如果說江南因素在嶺南表現形式的變化可能主要與春秋晚期以來越國的迅速政治化有關,從而呈現出一種由“嶺南改造”到“江南輸入”的單向變動的話,那么這一文化交流的主要線路與密切程度的變化則呈現出一種循環往復的態勢,其主要線路由沿海西移至內陸又復歸于沿海,其密切程度也經歷了先密切后疏離然后再度密切的歷程,盡管不同階段這種密切聯系的表現不盡相同。

這一變化態勢的出現顯然與“江南—嶺南”文化交流的江南主體的變動有關。一方面,在“江南—嶺南”文化交流以江南因素南傳為主的情況下,江南主體的空間位移不僅會導致文化交流內容的變動,同時也會因交流起點的改變導致傳播線路的轉移。而這一線路先西移后東移的變化趨向顯然可與江南主體由浙南閩北西移至寧鎮—環太湖西側再東移至太湖杭州灣的位移方向相印證,當是后者直接影響、作用的產物。

另一方面,這種變化背后還蘊藏著相當深刻的文化與社會內涵。第一階段時,浙南閩北的文化面貌雖與太湖杭州灣不盡相同,但仍以共性為主,且與寧鎮吳文化之間存在明顯差異,雖不宜將之等同于春戰時期的越國,但認為其屬于廣義的越文化范疇應當無疑[74]。第二階段時,寧鎮吳文化開始不斷東擴,春秋初期環太湖西側大部已屬吳地,前引諸墓從墓葬形制、隨葬品面貌來看也盡為吳墓,因此這一階段文化交流的江南主體應為吳國或吳文化。至于第三階段,特別是戰國早期以來,太湖杭州灣已明確為越國之地。從這一點來看,江南主體的空間位移事實上正是吳、越之間文化與社會力量對比的空間表現,也正是這種“越—吳—越”的主體反復導致了“江南—嶺南”文化交流線路“沿海—內陸—沿海”與密切程度“密切—疏離—密切”的循環往復態勢的出現。

盡管這一問題頗為復雜,但仍可從上述討論中得出這樣兩組對應關系:(1)越文化為文化交流主體時,交流線路以沿海為主,江南與嶺南兩地之間聯系密切;(2)吳文化為文化交流主體時,交流線路以內陸為主,兩地聯系相對疏離。由此觀之,越文化應具有明顯的海洋性特征,不僅在于其主導下的文化交流線路傾向于沿海,更在于這一沿海的線路串聯起了東南沿海內部密切的文化交流,并構成了后者的重要內容。至于百越都城分布的海洋性特征[75]則可為這一越文化特性存在的又一明證。相比之下,吳文化則具有明顯的陸地性特征,其主導下的文化交流更依賴于內陸交通,相應的東南沿海內部的文化聯系也較疏離,而第二階段大量中原文化及楚文化因素在吳地的出現則進一步表明,吳文化更重視與內陸文明而非東南沿海的文化與社會溝通。事實上自西周以來,吳文化與外界文化交流的重心便是如此。較之越文化,吳文化與內陸文明的聯系時間更早,持續時間更長,聯系也更加密切。從這一點來看,越文化或者說東南沿海“自交阯至會稽”的廣義越文化與吳文化可以說是分別面向海洋與面向陸地的兩個世界。或許也正是這種文化與社會特性的差異導致了二者于兩次統一之間呈現出不同的社會圖景[76]及其融入“中華一體”進程的先后與方式之別。

五、結語

本文通過系統梳理,基本明晰了兩周時期“江南—嶺南”文化交流各階段的主要線路,其大致呈現出“東南沿海—內陸贛江流域—東南沿海”的循環往復的態勢,而這一變動的出現不僅是江南地區文化交流主體空間位移的客觀要求,更是越、吳分別面向海洋與面向陸地的文化與社會特性所深刻影響的產物,并直接導致了東南沿海內部文化聯系密切程度的起伏與反復。

這種海洋性特征只是作為邊疆的東南沿海有別于吳、楚、中原的一個側面,其具體的文化與社會內涵復雜而獨特。從某種意義上來說,中國的形成恰是中原與邊疆長期互動的結果,對于邊疆本身的研究不僅有助于理解在這一長期互動過程中所形成的多元一體的中華文明的不同內涵,也有助于在不同地區的對比中更好地理解作為這一文明核心的中原地區文化與社會傳統的形成過程及其特質。更重要的是,邊疆的存在為理解中國國家與中華文明的形成提供了更加廣闊的空間視野與更加宏大的歷史背景。從某種程度上來看,或許只有伴隨著邊疆研究的不斷深入,我們才能最終明了究竟何以中國。

(附記:本文寫作得到周廣明先生的幫助,謹致謝忱!)