安徽金寨斑竹園出土青銅器年代及相關問題

朱華東

(安徽大學歷史學院 安徽合肥 230039)

內容提要:金寨斑竹園組銅器由爵、斝、尊各1件組成,年代可定在西周早期。其中斝、尊有殷墟晚期風格,爵則為西周式樣,其埋藏性質屬于山地模式,是大別山區迄今出土的唯一青銅器組群,也是江淮地區西周銅器編年的重要一環。該組銅器所代表的人群或許是受外部勢力侵擾而逃避于此的某支族群。

金寨斑竹園組青銅器出土于安徽省六安市金寨縣斑竹園鎮太平山村汪下灣遺址(現屬吳家店鎮),1984年當地村民在此處取土時發現,共計3件,爵、斝、尊各1件,現收藏于金寨縣文物管理所。過往對此組器物的著錄并不完備,對其年代認識也未達成一致[1]。由于重要信息的缺失和資料的碎片化,學界對此組銅器的忽視也成為了必然。鑒于此,本文將完整介紹該組銅器信息,另擬就其具體年代、文化性質等問題作初步分析。

一、器物介紹

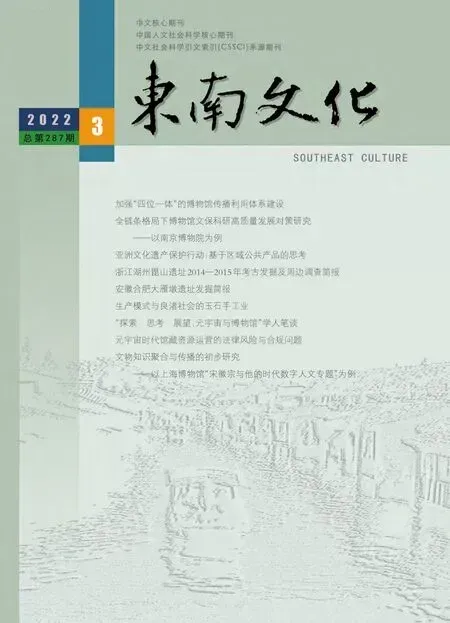

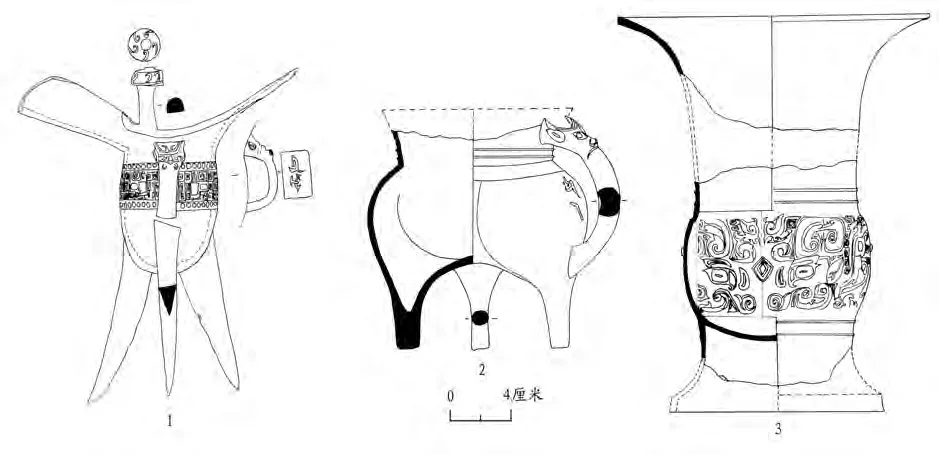

父戊爵,金寨0023,通高22.5、流至尾長19.3、柱高4.8、腹部最大徑6.6、腹深8.2、足高11、鋬內最大徑3.2厘米。前流后尾,整器向尾側傾斜明顯。流尾上翹明顯,流槽寬闊且較深。橢方形菌形柱較高,位于流折交接處偏后方。腹部瘦長,呈卵形,圜底,下接三扁足。三足外撇,截面扁闊,呈刀形(圖一︰1)。腹部一側設半環形鋬,并與一足對應,鋬首呈牛首狀,鋬內對應腹壁鑄陰文二字“父戊”(圖二︰2)。爵腹裝飾花紋,共分3組,并以凸弦紋為界欄,上下端各飾一周連珠紋,中部為主紋飾,其內紋飾以大小不一的雷紋填充,并圍繞兩處對應的乳丁狀目紋分布,以象征獸面紋(圖二︰1)。流下方的腹壁紋飾磨損明顯,表明該器為實用器,且被長期使用過。整器無明顯鑄痕,器底和三足可見細長的絲狀磨痕,可能為鑄后磋磨所留痕跡(封二︰1—3)。

圖一//斑竹園出土青銅器

父乙斝,金寨0026,殘高15.5、腹部最大徑13.9、頸徑10.5、鋬內最大徑6.8、弧襠高5.7、襠徑8.5厘米。口沿出土時缺失,后經簡單修復。器型屬于連襠鬲形斝,其口沿微外侈,并向下斜收,頸部較短,袋足式腹部圓鼓且較深,下接圓柱狀短足(圖一︰2)。整器較光素,僅在鋬下的口沿處裝飾兩道凸弦紋。鋬較寬大,首部裝飾牛頭狀獸面,鋬對應腹壁有陰文“父乙”二字(圖二︰3)。三角形底范痕清晰,并延伸至三足內側。外底中央可見補痕一處,方形,灰綠色銹(封二︰4)。

獸面紋尊,金寨0025,通高26.8、口徑21.1、底徑14.5、腹部最大徑11.6、腹深8.1厘米。圈足和口沿出土時殘損,后經簡單修復。方唇、侈口,口沿直徑為整器最寬處。長頸微束,圓鼓腹,下接較高的圈足,底部折沿較高(圖一︰3)。紋飾以腹部為中心布局,腹部上下各飾兩周細凸弦紋,腹部紋飾為獨立的獸面紋造型,共兩組,嘴角內卷,呈微浮雕狀,空白處則以細雷紋填充。在其身側各飾一只鳥紋,花朵狀冠,鳥首向外,并以獸面紋為中心呈軸對稱狀分布(圖二︰4)。頸部上端可見數處方形金屬芯撐。范線被打磨干凈,大致可知分范處位于兩組鳥紋之間。底范與圈足范結合處的紕縫被保留(封二︰5)。

圖二//斑竹園銅器拓片及摹繪

這3件銅器中,尊、爵銅質相近,色澤偏墨綠,紋飾精致而清晰,器表被打磨得極為精細,光澤感較強,也無明顯銅銹。而斝的制作相對粗糙,銅質與前者有一定區別,紋飾含糊不清,器表較粗糙。

二、年代及文化屬性

3件銅器的器形和紋飾可為進一步探索其年代提供依據。父戊爵的流槽寬大,上揚角度較大,其卵形腹和刀片狀足等特征最早出現在商末的爵上,這些特征在西周時期更常見。菌狀柱的位置已明顯從流折交接處向口沿處偏移,也屬于西周銅爵常見特點。此爵造型可與陜西寶雞竹園溝M4出土的禾子父癸爵[2]相比。朱鳳瀚將此類卵形爵定在西周早期(原文DeⅢ式)[3]。腹部所飾獸面紋以雷紋構圖,僅有一對獸目,其圖像可與西周早期的父乙方罍頸部紋飾對比[4]。而以連珠紋作界欄的設計,在商末周初也時常出現,如寶雞石鼓山M4[5]出土的獸面紋尊的上腹部。在湖北隨州葉家山西周早期偏晚的M111[6]出土銅器裝飾上,此類簡化體獸目紋出現的比例也不低。

父乙斝的特征也較鮮明,根據岳洪彬的研究[7],這種鬲形斝出現在殷墟三期晚段,至四期時開始流行,成為此期可見斝的唯一類型,并沿用至西周早期,但總體數量較前段明顯減少。甘肅靈臺白草坡M1[8]出土的斝可與之比對,該器素面,頸部兩周弦紋,鋬內腹壁有銘文,這些特征均與斑竹園斝類似。白草坡M1屬于西周成康時期。

獸面紋尊屬于觚形尊式樣,或被稱之為“筒形尊”。此型尊最早見于殷墟三期早段,第四期常見,至西周早期則更為普遍,并使用至西周中期前段[9]。王世民等將其分為兩型[10],斑竹園尊屬于其中的圓體無扉棱尊(Ⅱ型),與其相似的有寶雞竹園溝西周康昭時期M8[11]出土的鳥紋尊。上海博物館收藏的西周早期史尊[12]在造型和紋飾上均與斑竹園尊可比對。就所飾獸面紋而言,斑竹園尊獸面紋與陳公柔[13]所分的Ⅰ3式獨立獸面紋大致相似,最早出現在殷墟二期,在西周早期仍流行。該器的鳥紋則屬于陳公柔所分的小鳥紋(Ⅰ9式)[14],鳥身豎立,對稱分布在獸面紋兩側。斑竹園尊所飾鳥紋為短尾鳥,花朵狀冠直立,而非常見的呈飄舉狀花冠的長尾鳥紋。與此相似的紋樣,參考陳公柔的分類,屬于西周成康時期。

從3件銅器的造型、紋飾看,爵為西周早期新見式樣,斝和尊的造型則沿用殷墟晚期式樣,變化不大。爵、尊紋飾總體與殷墟晚期相似,但又有所變異,屬于西周早期風格。從氧化色澤和做工層面看,爵、尊色澤相近,均呈墨綠色,做工精致,與斝反差較強烈。推測前二器銅器合金成份及銅料有共同來源,且是在相隔不長的時間內利用同一批銅料鑄造成形的。斝可能為仿制品,由于該器底部存在修補疤痕,屬于日用器的可能較大,其外表泛黑的氧化層可能與埋藏環境有關。由于爵、斝上均可見明顯的使用或修補痕跡,尤其是爵紋飾的磨損痕,說明該器物使用過較長時間。由上分析,可將這批器物的制作年代定為西周早期偏早階段,由于幾件銅器實際使用時間較長,其埋藏時間也有可能會晚至西周中期。

三、相關問題

斑竹園組銅器相對年代的判定為進一步討論相關問題打開了空間。首先是相關地域內商至西周的青銅器分期問題。就目前材料和認知而言,江淮乃至淮河以北沿岸地區該段時期銅器發展的時代序列并不完備,仍有一定缺環。現有出土材料中,商代早中期青銅器有一定數量,且分布相對集中,主要存在于江淮中西部地區,沿淮以北也有個別地點。至殷墟三期后,相關材料的分布范圍更加廣泛,除淮河沿岸的壽縣及環巢湖一帶的肥西、舒城等地外,皖西南地區的宿松、望江、岳西等地也有零星出土。目前江淮地區西周銅器的斷代尚不完善,主要原因是能明確判斷為西周早期的銅器較少,絕大多數屬于西周晚期。如與中原地區及周邊區域相比,關于沿淮及江淮地區青銅器的年代認識仍有不少疑問。該區域的青銅器在商晚期突然增多,至西周早中期又急劇萎縮,至西周晚期方才有較廣分布。眾所周知,作為禮制的青銅器,代表的是一種具有引領效力的先進文化,其傳播的力度、廣度以及他者的接受度已非其他材質器物可比擬。江淮地區與中原毗鄰,交通便捷,文化往來頻繁,該區域的青銅文明出現較大跨度斷層的可能性相對較低,而在西周早期這樣一個重要的政治轉折時段,相應時段青銅器數量如此之少,著實讓人難以理解。

究其緣由,相關器物出土偏少或許是一方面,但斷代是否符合客觀實際也不容忽視。上述分析中,最關鍵的問題就是商、西周銅器分期的斷層,其中普遍缺少西周早期銅器的銜接。誠然,商末周初銅器的準確斷代并非易事,西周早期各地沿用乃至仿制商式銅器的現象比比皆是,這給斷代造成了較多困擾。這一時期安徽境內的青銅器也有類似問題,一些時代歸類模棱兩可的銅器基本被主觀地拖進了商代的編年范疇,人為地造成了江淮地區商末銅器數量的堆積,以及西周銅器分期頭輕腳重的局面。事實上,安徽淮河北岸和江淮地區一批眾所周知的商代銅器,如仔細辨識,屬于西周早期的其實并不在少數。

先看沿淮北岸。該區域殷墟晚期的青銅器材料集中出土于淮河干流沿岸的安徽潁上縣境內,有鄭家灣、王崗、趙集等地點[15],另有幾件揀選器可能也出自上述區域,這批銅器過去一直被視作殷商時期器物。但筆者檢視過沿淮各地收集的相應時期的銅器,發現有相當比例的器物已具有明顯的宗周風格。僅就潁上出土器而言,鄭家灣出土的1組銅器較典型,所見銅卣提梁兩側的獸頭已為羊首狀,羊首或兔首裝飾是西周早期的卣的特征,而殷商時常以龍首裝飾或僅以環鈕銜接提梁。該組銅器中也存在尊卣配對形式,被視為西周時期常見的組合形態[16]。趙集王拐村也有一批“商器”出土,其中的車輿飾(原報告定為“車軎”)特征最鮮明,與張家坡西周墓地[17]出土的“欄飾”一致。上述潁上銅器年代至少可斷在西周成康時期。而沿淮地區零星出土或揀選的晚商銅器中,能明辨為西周時期的可以舉出更多的例證。

再看沿江北岸一線。安徽太湖、潛山、東至、樅陽等皖西南地區也存在較多西周早期銅器。如潛山彰法山遺址[18],該地出土的獸面紋尊在器型和紋飾上皆與斑竹園尊相同,同出的弦紋爵[19],也屬典型的西周早期式樣,色澤也與斑竹園爵相仿。長江流域出現的懸鈴銅器和甬鐘似可作為標準的西周銅器元素或器類。在銅器底部懸掛小鈴鐺的現象始見于殷商時期,但數量少,出土器類有限(以豆、觚等為主),基本位于陜晉高原地區。西周早期,懸鈴銅器數量激增,出土地多位于宗周及其周邊,器類也以帶有高方座(圈足)的簋、罍等高大型器為主[20]。樅陽湯家墩遺址出土過1件懸鈴方彝[21],李學勤先生曾指出該器年代屬于西周初期[22]。甬鐘始見于西周早期,江淮中西部地區西周甬鐘出土數量較豐富,其年代可見明顯的由沿江向北漸晚的現象[23]。太湖界嶺出土的1件甬鐘[24],屬于細乳釘陽紋界格鐘,為甬鐘早期形制,屬西周早期偏晚,是這批甬鐘之中最早的1件,而江淮地區中西部甬鐘則屬于西周中晚期風格。

最后看江淮中西部區域。該區域出土過少量殷墟晚期銅器,以爵、觚、戈等器為主,分布在巢湖以西的肥西、舒城、廬江等縣,但器類單一且組群關系較零散,也缺少明顯可辨的西周早期器類。零散出土的,具有西周早期式樣的有2件:其一為巢湖峏山出土的龍首鈕蓋盉[25],長頸橢圓腹三足;其二為廬江金牛出土的1件刀形足爵[26],造型與斑竹園爵相似,腹部飾分解式獸面紋,無銘文。

由上可見至少在西周早期,周文化已進入江淮地區,其輸入路徑客觀上存在南北兩條。北線利用淮河向南傳播,目前僅有潁上一個點存在,如果結合淮河上游的河南信陽浉河港[27]以及大別山以西的湖北隨州葉家山等地出土的西周早期銅器來看,宗周勢力或許首先抵達隨棗走廊一帶,向東則利用淮河上游的支流進入大別山東側的淮河干流。南線則通過隨棗走廊抵達長江中游,并順江東下,至太湖、潛山、東至、樅陽等沿江一線,繼而轉折北上,并向江淮中、西部傳播。這種現象通過若干青銅器類可以管窺,如太湖界嶺鐘與隨州葉家山M111出土乳釘紋鐘一致,湯家墩方彝底座內的懸鈴現象在葉家山墓地高頻出現[28]。從典型周器的分布來看,南線的傳播路徑似乎更明顯。筆者也認為上述三個區域尤其是安徽沿淮和沿江兩個區域內所見商末風格的青銅器,與宗周勢力經略江淮有關,有相當比例銅器的埋藏年代極有可能已經進入了西周早期。

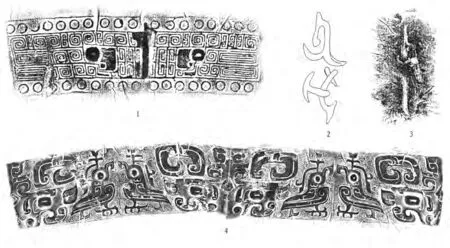

其次是斑竹園銅器存在于山地的原因。該出土地點被命名為“汪下灣遺址”(圖三),位于金寨縣西南,地處鄂豫皖三省交界處。該地處在一條東西分布的狹長山谷地帶之中,是整個大別山較為特殊的地帶。歷史上此地便設有關隘——長嶺關,以管理商貿交通。斑竹園銅器的主人緣何生存于此地,也耐人尋味。人類學的相關理論認為[29],生活在山前平原的“低地”族群與“山地”族群有千絲萬縷的聯系,山前平原地區的部分居民為獲取相對的自由和安全,逃至山區生活,并重構社會形態,以適應山區的流動性生活。山區地貌所形成的“地形阻力”(friction of terrain)和“距離阻力”(friction of distance)也為新的生存空間提供了安全的庇護。大別山東麓以下“低地”面積廣泛,當地稱之為“田畈”。如果沒有外界的驅動力,很難想象至遲在西周早期會有一支族群放棄山下“低地”的優越生活,轉而選擇“山地”的生活。至于這支族群的歸屬,目前僅靠現有的3件青銅器,還不足以提供確證。

圖三//斑竹園銅器出土地點示意圖

筆者認為一種可能為淮河以南的淮夷。淮夷族群的典型陶器有斂口缽、曲柄盉、折肩鬲等,主要分布于江淮地區中西部[30]。大別山區域內調查發現的商周遺存數量盡管相當有限,不過東距汪下灣遺址直線距離不過20余千米的金寨雙河鎮,曾出土過1件曲柄陶盉[31],屬于典型的淮夷式風格。該盉上部的缽口內斂,錐形足,可與霍邱堰臺1期陶盉[32]相比,相當于西周早期后段至西周中期前段。而江淮地區現有的曲柄陶盉出土資料也存在一條自沿淮向南逐漸傳播的軌跡[33]。同時文獻資料也有不少關于西周時期淮夷的生存受到西周勢力擠壓的史實,如西周早中期時,沿淮平原地區的土著與姬周的關系并不穩固,“伯禽即位之后,有管、蔡等反也,淮夷、徐戎亦并興反”(《史記·魯周公世家》)。不過屬于南遷的殷遺民的可能也不能輕易排除,西周初年微子啟受封于宋,隨之同行的殷遺民不在少數,其活動范圍已至淮河流域。而順著淮河的主要支流,如潁河、渦河等則很容易順河抵達淮河干流,并可沿史河、淠河等南岸支流到達大別山東側山麓。

綜上所述,斑竹園組銅器年代屬于西周早期,無論在器形、年代上還是地域分布上均是安徽江淮地區難得一見的實物資料。器形上,鬲式斝為安徽唯一出土器,該組銅器在年代上進一步豐富了江淮地區西周青銅器編年,并可與淮河和長江干流沿岸所見西周早期銅器串聯起來;地域分布上看,該遺址是淮河以南地域少見的山地埋藏模式。該組銅器所對應的族群可能是受到外部政治壓力,從淮河南岸的平原地區輾轉遷徙至此的一支群體。

(附記:本文資料的收集得到宮希成先生和金寨縣文物管理所何輝先生的幫助,謹致謝意!)