邊境吸毒人群童年期負性事件與成年期注射吸毒行為的研究

李佳霜 ,李 靜 ,游 晶 ,陸 蓉

(1)昆明醫科大學公共衛生學院,云南 昆明 650500;2)國家衛健委毒品依賴和戒治重點實驗室,昆明醫科大學,云南 昆明 650032;3)昆明醫科大學第一附屬醫院感染性疾病和肝病科,云南 昆明 650032)

截至 2020 年我國現有吸毒人員 180.1 萬名,其中57.2%濫用合成毒品,海洛因、冰毒(甲基苯丙胺)等濫用品種仍維持較大規模[1]。童年期負性事件(adverse childhood experiences,ACEs)是18歲之前兒童經歷的緊張和潛在的創傷性事件,包括虐待、創傷、車禍、父母離異/死亡、家庭成員精神障礙等。文獻回顧提示,童年期負性事件(ACEs)一直與物質使用風險增加相關,經歷過任何一項ACEs 會導致物質使用障礙風險增加,隨ACEs 增加而每日吸煙和飲酒比例增加,酒精和可卡因依賴發生率越高,且多種ACEs 暴露與物質使用較其他不良健康狀況的關聯最強[2-5]。物質濫用者中注射吸毒行為與艾滋病毒和丙型肝炎病毒感染風險上升相關[6-7],研究也顯示注射吸毒者(injection drug users,IDUs)人群中自我報告的兒童期情感虐待的患病率相當高[6],且在此人群中注射器共用行為與兒童期性虐待獨立相關[8]。鑒于目前我國關于注射吸毒人群童年期負性事件調查的研究較少,筆者假設邊境地區吸毒人群中有ACEs 人群其成年后發生注射吸毒行為的概率也會高,并且ACE 事件越多程度越高則注射吸毒行為的發生比例也越高,以期早期對童年期負性事件發生進行預防和控制,最終降低成年期注射吸毒行為危害的發生。

1 對象與方法

1.1 研究對象

本研究目標人群為邊境吸毒人群,納入標準為:(1)曾經有過注射吸毒行為或者入組美沙酮或過去6 個月使用過興奮劑的人群,藥物濫用診斷符合《精神診斷與統計手冊(第五版)》[9](DSMIV)物質依賴的診斷標準者;(2)年齡在18 歲及以上者;(3)愿意接受調查并簽署知情同意書。排除標準為:由于身體和心理原因不能參加本研究者。

1.2 抽樣方法

2021 年1 至7 月采用響應驅動抽樣(response driven sampling,RDS)及連續性抽樣納入邊境某地區的405 名吸毒者。RDS 抽樣的3 個啟始種子由當地疾控中心醫務工作者提供:1 號種子是入組當地美沙酮門診的吸毒者,第2 號種子是社區中新拘捕的吸毒者,第3 號種子是拘留期滿釋放后復吸人員。為確保轉介有效,制作轉介卡,每個種子僅可發放3 張轉介卡,并編號明確轉介的輪次、推薦人和被推薦人;轉接卡上詳細注明現場調查的辦公室,并配有位置地圖,留下24 h 聯系電話,消除吸毒人群戒備心理;完成問卷及采血,給予每人首輪80 元補助金;每轉介成功1 人給予20 元補助金,待血液檢測結果出來,當面告知受訪者檢測結果,并發放轉介成功補助金。由于新冠疫情的影響,人員流動性降低,3 輪轉介后RDS 抽樣終止,共收集目標人群25 例。同時,連續性抽樣獲得社區新拘捕的吸毒人員,計380 例,共計405 例。目標人群納入標準:(1)年滿18 歲人群;(2)曾經使用過毒品且最近6 個月有毒品使用;(3)愿意接受調查并簽署知情同意書。排除標準:(1)不能配合完成問卷者;(2)不能配合抽血者。

1.3 童年期負性事件及注射吸毒行為問卷

根據兒童期創傷問卷(CTQ-SF)[10]及Wave 3 of the National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions(NESARC-III,美國)[11,12]包含的不良童年經歷項目,結合目標人群特點自編童年期問卷;經預實驗調整校正,信度Cronbach’s alpha 為0.506,效度KMO 系數為0.592,巴特利特球形度檢驗顯著性小于0.001。童年期負性事件問卷調查目標人群16 歲以前的經歷,具體條目為:(1)家里是否有人關心我(如:家中的父母/其他成年人讓您感到饑餓或不準備正餐;把錢花在自己身上而沒有您需要的東西,例如衣服、鞋子或學習用品);(2)家里是否有人向我說過侮辱性或讓我傷心的話;(3)是否發生過性方面的事情/性虐待/有性色彩方式觸摸;(4)是否有人照顧我、保護我/關心我的身體健康(或無視未能為您提供醫療服務);(5)家里是否有人重視我/愛我(被單獨留下或無人看管);(6)是否覺得父母希望從沒生過我/或者恨我;(7)家里是否有人打我/用皮帶等懲罰我/受到了軀體虐待(推、抓、打);(8)是否覺得家人沒有關系親密/家庭狀況需要改善(您的父親母親/其他成年人存在暴力行為);(9)家人是否因為酗酒吸毒(安非他明類興奮劑、鴉片、海洛因、大麻等)而不能照顧家庭。每個條目選項為“是”、“否”兩級分類。每個ACE類別的問題選擇“是”賦值1 分,選擇“否”賦值0 分,。將所有條目得分相加,范圍為0~9 分,得分越高則ACEs 程度越嚴重,根據“0 分”、”1~2 分”、“3 分”、“4 分及以上”,將ACEs嚴重程度分為“無”、“輕”、“中”和“重”。注射吸毒行為信息采集是年滿18 歲目標人群的首次吸毒年齡、注射毒品的類別、注射頻率、注射器共享情況、境外注射行為。本研究應變量為:是否存在注射行為(0=否,1=是);納入的自變量為:年齡、民族、婚姻狀況、是否育有小孩、教育程度、職業、經濟來源、是否存在ACE、ACE 嚴重程度和是否患傳染性疾病,具體變量賦值見表3。

1.4 統計學處理

數據采用Epidata 3.1 軟件進行雙錄入,SPSS 24.0 進行統計分析,圖由Excel 13.0 完成。分類資料采頻數、率和構成(%)進統計描述。兩組間均數進行獨立樣本t檢驗,2 組間計數資料進行χ2檢驗進行統計推斷及Logistic 回歸分析進行統計建模,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般人口學特征

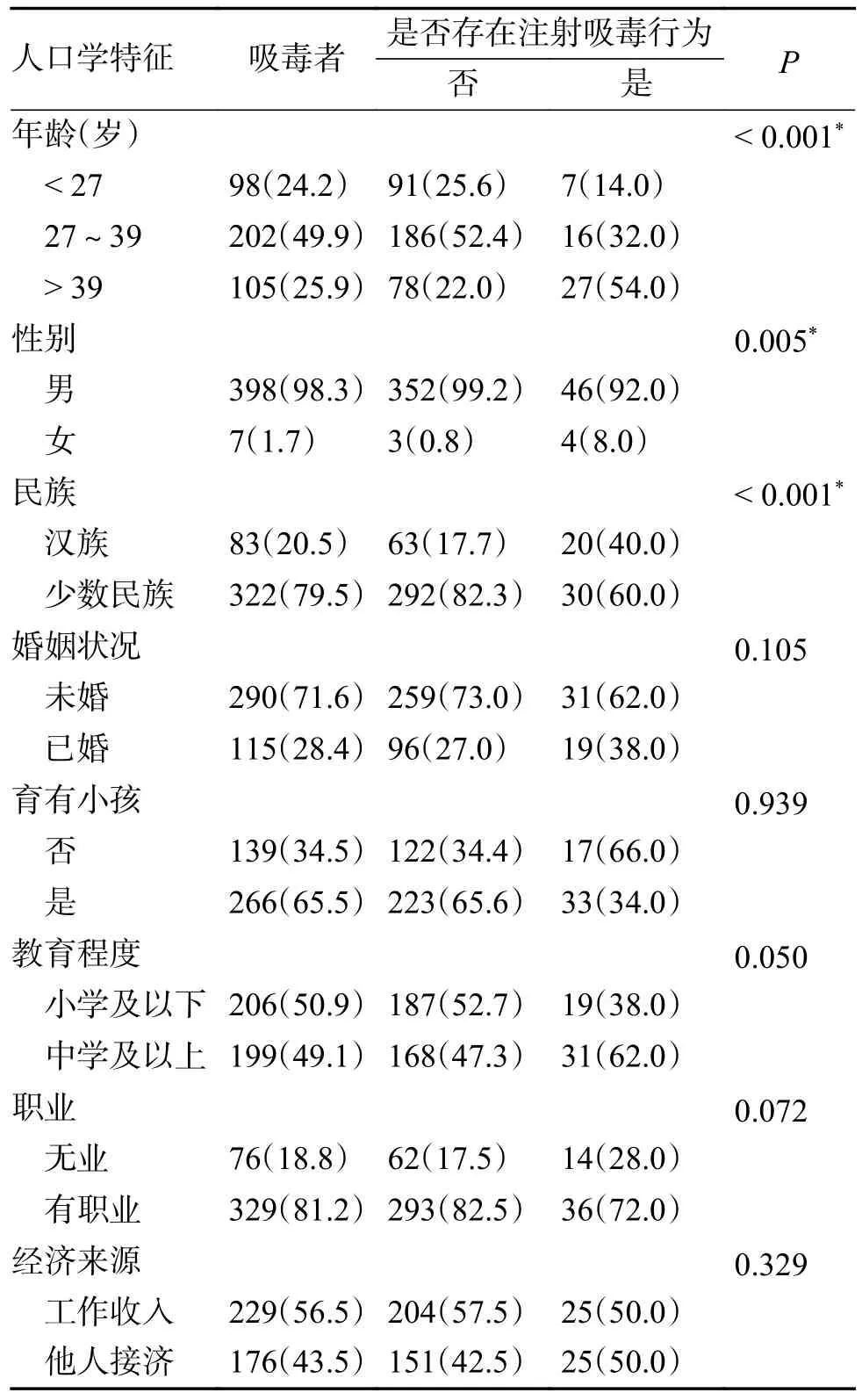

本研究中共納入吸毒者405 名,存在注射吸毒行為的人占12.3%,成年期出現注射吸毒行為以男性、39 歲以上、少數民族、未婚、有小孩、小學及以下文化程度及有職業的人群為主,見表1。

表1 邊境吸毒人群的人口學特征 [n(%)]Tab.1 Demographic characteristics of drug users in border areas [n(%)]

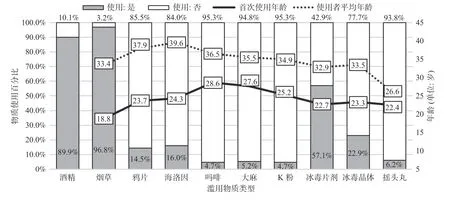

2.2 邊境吸毒人群毒品濫用的模式

海洛因為年限平均使用年限15 年,冰毒片劑和晶體10 年左右,搖頭丸為13 年;首次使用毒品的平均年齡22~28 歲,ATS 的首次使用平均年齡22~23 歲,見圖1。

圖1 邊境吸毒人群毒品濫用的模式圖Fig.1 Patterns of drug abuse among border drug users

2.3 邊境吸毒人群童年期負性事件

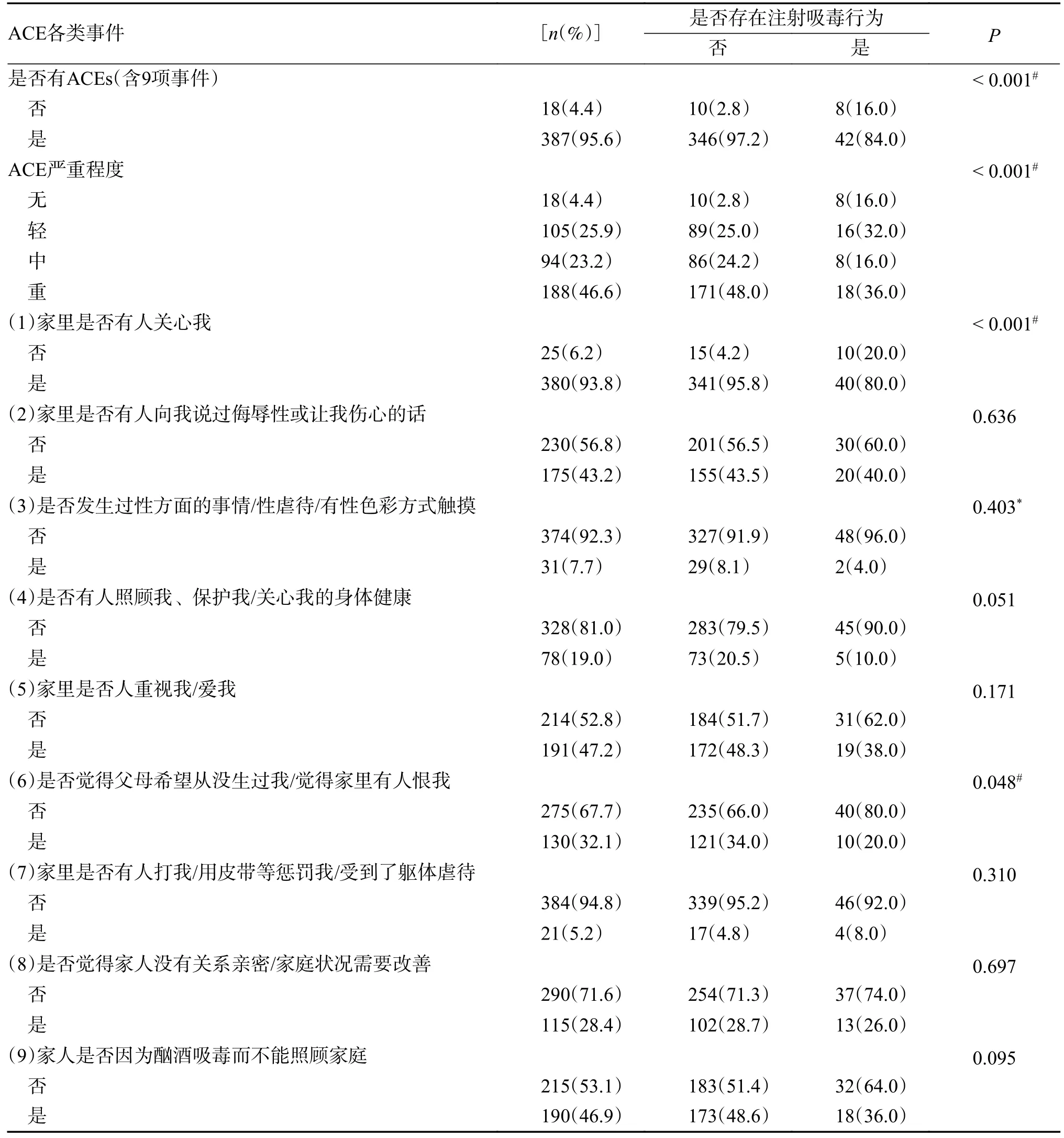

存在注射吸毒行為者有過ACE 事件超過1 件以上者占42(84.0%)人,ACE 嚴重程度得分與存在注射吸毒行為者存在明顯差異(P< 0.05)。在ACEs 各類事件中“家里人沒有關心我”、“覺得父母希望從沒生過我/覺得家里有人恨我”存在差異(P< 0.05);注射吸毒者存在ACE 最多事件為“家里人沒有關心我(80.0%)”,其次“家里人向我說過侮辱性或讓我傷心的話(40.0%)”、“家里人沒有人重視我/家里人沒有愛我/沒有互相關心(38.0%)”,見表2。

表2 邊境吸毒人群ACEs 事件是否存在注射吸毒行為的分布[n(%)]Tab.2 Distribution of ACEs among border drug users with injecting drug use [n(%)]

2.4 目標人群存在注射吸毒行為Logistics 回歸分析

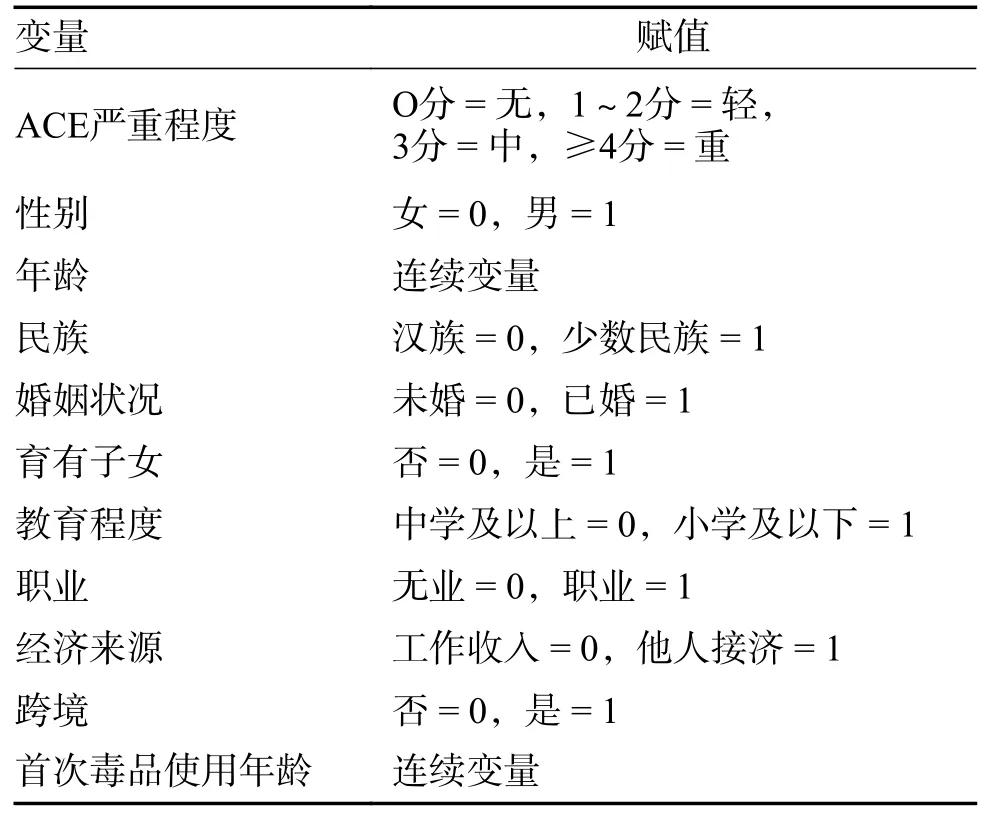

應變量為是否存在注射吸毒行為(0=否,1=是)。ACE 嚴重程度得分及人口學特征為自變量,全部納入進行Logistic 回歸,賦值見表3。處理模型變量的引入水平為0.05,剔除水平為0.1,方法為前進法,各變量以第一水平為參考值。

表3 變量賦值表Tab.3 Variable assessment of logistic regression model

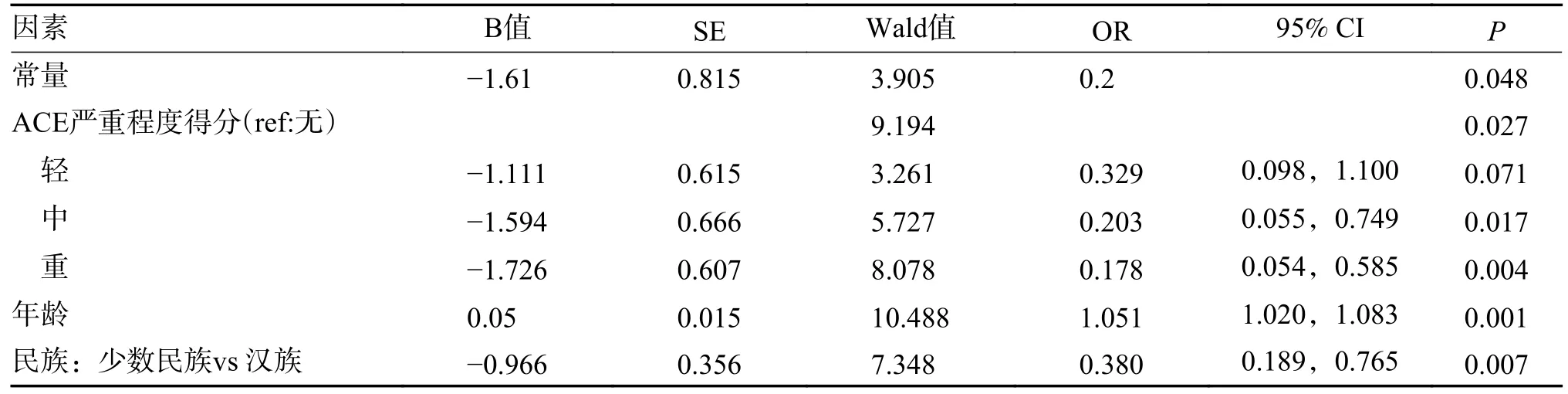

年齡、民族及ACE 嚴重程度得分可能是目標人群存在注射吸毒行為的影響因素。ACE 嚴重程度得分1~2 分[OR=0.329,95%CI(0.098,1.100)],3 分[OR=0.203,95%CI(0.055,0.749)],4 分[OR=0.178,95%CI(0.054,0.585)],年齡[OR 1.051,95%CI 1.020,1.083)]、民族(OR 0.380,95%CI 0.189,0.765)],見表4。

表4 注射吸毒者及其影響因素logistics 回歸分析Tab.4 Logistics regression analysis of injecting drug users and their influencing factors

3 討論

邊境吸毒人群中10%左右存在注射吸毒行為,童年期發生負性事件吸毒人群中約85%存在注射吸毒行為。成年期出現注射吸毒行為以男性、39歲以上、少數民族、未婚、有小孩、小學及以下文化程度及有職業的人群為主;海洛因平均使用年限最長,其次為冰毒片劑和晶體;首次使用毒品的平均年齡集中在20 多歲。ACE 嚴重程度、年齡及民族可能是目標人群存在注射吸毒行為的影響因素。

回歸分析發現ACEs 的嚴重程度與注射吸毒行為呈負相關,這與ThomasKerr 的研究發現四種類型童年期負性事件與高危青年的注射吸毒無關結果不一致[13]。可能不良的童年發展環境有助于建立與注射吸毒行為相關的負面結果,從而降低成年期注射吸毒的可能性;另外童年期經歷ACEs 可能塑造了抵御注射吸毒行為的良性彈性機制,這種目前缺乏量化的彈性一方面減輕了童年逆境,另一方面避免了成年后注射吸毒危險行為的出現[4]。吸毒人群中發現ACEs 中特別是情感虐待與吸毒行為的相關[14],這與本研究發現的各類ACEs 事件中關于情感虐待的“覺得父母希望從沒生過我/覺得家里有人恨我”、“家里人沒有關心我”與注射吸毒行為有關聯是一致的,而有研究發現性虐待與注射吸毒者間注射器共享保持獨立且正相關[8],但本研究中性虐待中“做性方面的事情/性虐待/有性色彩方式觸摸”方面與注射吸毒行為無關,可能是樣本量較少未發現明顯關聯。童年期負性事件與成年期注射吸毒行為相關,為我們早起對青少年開展預防童年期負性事件的發生提供了科學依據,以期望通過早期關愛以減少成年期注射吸毒行為。同時也提示干預措施的重點放在經歷過童年期情感虐待的吸毒人群中,以減少注射吸毒行為進一步帶來的更大危害。

年齡及民族也可能影響成年期注射吸毒行為。在關于IDUs 年齡的兩項研究發現,家庭效應特別是由于母親或父親物質濫用[15]和家庭注射吸毒[16]引起的童年創傷,與早發的注射吸毒有關。本研究的相關“家人因為酗酒吸毒(安非他明類興奮劑、鴉片、海洛因、大麻等)而不能照顧家庭”事件中,IDUs 家庭中父母存在吸毒情況的比例很高,并且注射吸毒的年限更長,至此提示關注存在吸毒問題的家庭特別是有IDUs 的家庭中未成年孩子的成長環境,并有所正確的引導和干預很重要。另外注射吸毒行為與民族關聯,我們發現是漢族可能更易有注射吸毒行為,這與其他邊境注射吸毒人群的調查發現IDUs 以漢族為主一致[17],可能當地漢族人群多來自外省內陸地區的遷徙謀生,面臨生存壓力較大,更容易出現注射吸毒行為。

本研究是目前少數關注注射吸毒人群童年期負性事件的研究,但存在一些局限性,橫斷面研究限制了進一步解釋童年期負性事件對成年期注射吸毒行為的因果關系,且童年期背景因素的調查還有限。本研究的調查結果顯示童年期負性事件與注射吸毒行為的相關性,這為日后有效的預防和治療干預措施提供科學依據。