農民與企業博弈問題及其破解

黃增付

一、引言

截至2020年上半年,全國家庭承包耕地流轉面積超過5.55億畝,占耕地總量的近30%,大戶、龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業經營主體逾300萬家。在國家政策扶持下,資本下鄉進入農業領域已成我國農業轉型的新表征,深刻改變了鄉村經濟社會生態,是鄉村振興的重要助推力量。不少學者肯定了資本下鄉在農業經營和鄉村治理等領域的價值,認為資本進入使鄉村面臨新機遇,主要有精英循環、組織重塑、資源匯聚等。也因此,面對資本下鄉,鄉村表現出一定的配合和期待,盡管帶有明顯的政府推動作用。但同時,鄉村社會也未停止對資本的不滿或排斥——主要歸因于資本下鄉對鄉村資源的攫取和秩序破壞,這些被農政學者廣泛批判的問題包括:資本下鄉驅動農業去社區化、擠壓小農生存空間、加劇階層分化和社會結構瓦解、排斥中堅農民、消滅農業多功能性、導致村干部代理人化、消解傳統文化網絡等,引發新的治理危機。為此,有學者主張施策中應“聆聽底層聲音”以保護小農權益。

不過,在凸顯農民主體的研究成果中,對尤能體現農民主體地位的針對下鄉資本的微觀博弈主題關注較少。資本下鄉過程中,市場化集體土地產權變革與村莊禮俗下的社區土地產權之間的張力一直未引起官方重視。集體和社區分別是從法制和禮俗視角對村莊及成員關系的界定,集體土地產權是國家正式制度設計的村莊土地權屬安排,而社區土地產權則是村莊內部基于傳統禮俗、地方情境自發產生的非正式土地權屬安排。不同于集體產權,社區產權以村莊社區共同體作為所屬社區公共財產權利的排他性界定單位,社區成員根據內生性的共享產權實踐規則自主協商決定如何經營本村莊社區的土地財產,側重生活共同體、文化價值信仰、社會紐帶、互惠機制等。具體而言,社區土地產權是村莊社區共同體場域內,社區成員根據傳統道德禮俗、地方互動規范、熟人面子或情境特征等社會文化因素而建構的土地產權權屬安排,以及附著于相關安排的成員土地利益關系,具有補充集體土地產權制度的功效,長期以來是社區成員在國家公共物品供給不足時的主要替代品獲取渠道。有學者指出,構建于集體產權基礎上的改革不是土地制度變遷的最優路徑,需吸納村莊社區產權有益成分。至基層場域,資本下鄉導致依賴集體土地產權的正式資源獲取渠道閉合,使村民進一步通過非正式渠道獲取生活生產資源,推動社區土地產權認可度和實踐率的提高,可稱為社區產權對村莊內部開放的擴展。在這一背景下,土地產權市場化朝向的資本下鄉不可避免地會與村莊倫理規則特別是社區土地產權發生沖突,從而引發村民不同程度的抵觸。

與農政學界描述的,鄉村在土地市場化浪潮中處于弱勢地位,對資本缺乏博弈能力的總格局不同的是:土地改革中社區產權安排并非處于簡單順從或被壓制處境,而是擁有能動性,村民針對下鄉資本的博弈也可能據有暫時或相對優勢,但從社區產權視角對資本下鄉的審視還不足,相關學理發掘有待加強。本語境中,農民與企業博弈是指資本下鄉沖擊甚至顛覆了村莊社區土地產權,部分村民為維護能獲取生活生產所需公共資源的社區產權安排,而抵觸或反對下鄉資本對已流轉土地的經營方式,要求資方保障村民社區產權權益的行為。由此建構的議題是:憑借社區土地產權展開的博弈是否有效抵御下鄉資本的負面沖擊和維護村莊公共利益?博弈中公共價值取向的社區產權原則和個體理性取向的社區產權維權之間的張力如何展現?基于以上思考,本文根據2019年10-12月和2020年7-9月在大別山集中連片特困區典型村的田野調查,沿著資本下鄉中農民依社區產權博弈機制、負面后果和問題治理入手,從微觀案例透視土地制度改革與社區產權制度之間的結構矛盾。

需指出,下鄉資本嵌入的鄉村特色各異,以14個集中連片特困區為代表的貧困區農村,和發達地區農村之間存在巨大的經濟水平差距,各地農民對農業依賴性不同,決定了其對下鄉資本態度差異頗大。據國家統計局數據,至2019年底,我國貧困人口高度集中的14個片區農民年人均可支配收入僅11443元,占全國平均水平的37.2%、占全國農村平均水平的71.4%,農業在生活生產中仍發揮著不可替代的作用。作為脫貧攻堅重點區域,資本下鄉對貧困區經濟社會的影響遠大于其他地區,專門突出貧困區資本下鄉及引發的問題,對評估現階段全面脫貧和鄉村振興的有效銜接實踐具有重要參考價值。

二、文獻述評

斯科特在《弱者的武器》一書描述了東南亞前現代鄉村中,“抗爭的日常形式”比偶發的、明顯的沖突更利于改善農民處境。這些抗爭包括偷懶、裝糊涂、假裝順從、偷盜、搞破壞等,農民以低姿態反抗進行消耗戰,卻盡量避免公開對抗。斯科特的觀點在國內語境得到了延展,許多學者借鑒這一范式,提出“依法抗爭”“以法抗爭”“以關系抗爭”“依勢抗爭”“韌武器抗爭”“以身抗爭”,以及“謀利型上訪”“要挾型上訪”“階層競爭型上訪”“派性上訪”等范式。

以上范式側重農民行動的工具性策略,遭到部分學者的批判。有研究指出 “依法抗爭”及之后出現的系列框架同屬“家族概念”,它們強調的要素雖有不同,總體沒能超越“依法抗爭”范式開創的策略研究思路。過于注重行動者理性利益和組織考慮,而忽略了道德倫理,過于注重抗爭的過程性,而忽略了意外后果的重要性,倡導將倫理引入抗爭研究。也有研究提出,對農民抗爭的解釋應兼顧法律、道義乃至行動者力量的多元情境。對策略范式的反思促使學界回歸情感和文化視角,重視行動情境中道德倫理及其再生產,產生了“氣場”“英雄倫理”“依情理抗爭”“群體事件中的情感宣泄”“套路式抗爭”“集體記憶引發的抗爭”等成果。由策略至倫理的范式轉向之外,還有研究根據抗爭對象從地方部門、官員、村干部等向企業、村霸、不同派系村民等拓伸的現實,將視野投向多維抗爭,把農民針對體制外的抗爭現象納入研究范圍。雖然該類成果尚不多見,但也呈現出更廣闊和細致的抗爭脈絡,拓寬了農民行動譜系。

農民抗爭范式和對象類型的兩大轉向,為探究資本下鄉中的類似問題提供了思路。近年來,資本下鄉成為熱潮,與此同時也導致村組織弱化、村民邊緣化、公共資源流失等問題。特別是以集體土地產權市場化改革為內核的“三權分置”使農業從村莊秩序中脫嵌,將集體土地產權與社區土地產權割裂。“改革前,因集體成員與社區成員的天然重合性,土地的集體產權表達和社區產權表達并行不悖,兩種產權安排在實踐中結成了同質異構、互相依托的產權結構。改革后,集體產權安排逐漸與社區產權安排分離,當村民沿襲以往經驗獲取或分享土地權益時,社區產權安排與因引入外部主體而固化的集體產權安排的沖突隨即發生。”傳統村社中,在政治和社會雙重嵌入的(土地)產權模式下,能看到互惠、再分配和家計原則,而非理性市場模式。這一社區產權模式在市場化水平較低的國內貧困區農村仍廣泛存在,對農民家計的重要性大于非貧困區農民。當附著于社區土地產權的互惠、再分配等資源獲取渠道——也是國家公共物品供給不足時的主要替代品來源——因土地流轉而減少或消失,農民“被剝奪感”愈發嚴重時,資本下鄉將引發個體或群體的博弈性應對。在這里,農民“被剝奪感”來源是市場化流轉破壞了村莊持久而穩定的社區產權安排,作為貫穿主線,社區產權既是農民博弈行為合理化的根基,也是依賴手段和目的,并依據博弈態勢而嬗變。

如前所述,學界從社區產權視角對資本下鄉的審視尚有不足,盡管關于資本下鄉的研究注意到了民間自發秩序與官方流轉政策的沖突,但大多側重于政策執行異化和農業資本化造成的鄉村秩序整合問題等議題,對農民與下鄉資本博弈主題的研究還有廣闊的發掘空間。鑒于此,本文期望融會已有理論范式和博弈情境的轉向來創新研究框架,實現從博弈個案經驗到理論提煉的知識存量增長。

三、分析框架

結合現實問題和文獻對話,本文提出依社區產權博弈框架,以分析農民憑借本土倫理針對下鄉資本的抗爭。具體而言,依社區產權博弈是農民利用村莊社區自發形成的,根植于人際關系結構、傳統習俗、日常習慣等社會倫理文化的社區產權安排和下鄉資本(一般指企業)相博弈,以維護自身利益為目標的行為。雖然該框架一定程度上帶有“弱武器”特點,也兼有“依法抗爭”等強調的工具性,但倫理色彩又有別于前兩類。和以道德倫理為基礎的“氣場”“英雄倫理”等抗爭范式相比,依社區產權博弈范式的共性是以倫理為微觀基礎,又超越某一具體倫理規范支撐,以表現為一系列社區產權安排的倫理文化網絡為動員機制,帶有社區契約強力性和社會結構決定性特征,為考察貧困區村莊應對資本下鄉沖擊提供了理想切入口。出于分析便利,本研究使用的農民概念專指普通小農,以和大戶、家庭農場等新型經營主體相區別。

建構依社區產權博弈框架分析農民與企業博弈的學理價值在于:一方面,依社區產權博弈作為一個統合概念,創新和拓展了農民抗爭范式,融合了農民行動從策略范式轉向倫理范式、博弈對象從體制內角色轉向體制外角色的兩大轉向特質,為揆諸基本經營制度等改革中的利益沖突及破解之道引入新的底層視角;另一方面,具象化農村土地多功能性傳統與單向市場化改革之間的張力這一經典議題,將之操作為農民與企業的微觀博弈,并凸顯農民作為擁有能動性和行動力的改革主體角色,是村社利益結構的形塑者,而非完全被政策設置和市場力量裹挾的受眾。系統地講,資本下鄉與農民關聯議題的核心之一是土地制度改革和社區土地產權的關系,重點在于改革中社區土地產權功能變遷及其社會效應。總體脈絡是,根植于道德禮俗和現實需求的社區土地產權在改革中處于被忽視地位,但社區土地產權的韌性使之不僅沒有隨土地市場化走向消亡,反而在資本沖擊下愈發顯現作為公共物品替代性獲取渠道的作用,與市場朝向的集體土地產權改革張力顯現。從這一意義上講,貧困區農民依社區產權博弈是資本下鄉背景下社區土地產權功能顯化后,與土地制度改革沖突的外部效應之一。

概言之,依社區產權博弈框構維度包括:第一,村莊場域內社區產權與資本下鄉推動的市場化產權具有天然張力,二者屬難以“兼容”的基底關系;第二,社區土地產權是公共物品獲取替代渠道,資本下鄉對這一渠道的破壞是農民依社區產權博弈的根源;第三,利益差異使不同村民的博弈參與呈現分化;第四,社區產權闡述對象由轉出前變為轉出后土地,社區產權的公共價值可能出現演變,制約博弈成效。依社區產權博弈凸顯了土地制度改革對地方產權經驗吸納的不足,市場化產權與社區產權沖突一旦激化,對農業轉型和基層秩序的負面影響深遠。基于此,重新定位農業轉型中的社區土地產權地位,廓清貧困區農民與企業博弈的機理、根源、后果及問題治理思路,是解決資本下鄉不暢困境、深化農村土地制度改革的應有之意。

四、農民與企業博弈的基本機理與社會基礎

(一)案例背景

W村是大別山片區平原區典型欠發達行政村,位于“豫東南塌陷區”的周口市。截至2019年底,W村戶籍人口3243人,耕地3200畝,務農和打工是絕大多數家庭的主收入來源,農業在半耕半工家計格局中承擔著兜底效用。由于當地地勢平坦、土地連片,收割機、犁地機、播種機等大中型機械的雇傭使用早在20世紀90年代末就已廣泛存在,小農農業中的雇傭生產特征明顯。作為最貧困區之一,社區土地產權及公共土地資源對農民生活生產發揮了關鍵的補充性作用,在黏合村莊秩序上扮演著重要角色。其中,公共土地資源是構成社區土地產權結構的主體,指除自家承包經營、投資運營之外,被全體或部分村民共享的土地及附著性公共資源。2010年以后,隨著國家土地流轉政策密集出臺,豫東南農村土地流轉加速,各地基層政府從資金補貼、市場準入、宣傳動員等方面為資本下鄉從事規模農業“保駕護航”。然而,因部分地方急功近利,土地流轉不同程度上帶有官方和資本合作以行政推動的傾向。

從2014年開始,W村先后有四個村組的1200多畝土地流轉給一家外地企業,合同期限為15年,年租金為800元/畝。流轉初始,面對大部分村民的反對態度,鎮政府和村委采用“以國之名”方式開展宣傳,替企業與村民展開協商,將資本下鄉轉述為國家大政方針貫徹的需要,從中占據話語優勢。但同時鎮政府和村委也分擔著企業經營不善或違約導致的風險。隨后,在村委和企業單方簽合同、數戶先簽字村民的“頭羊效應”和租金高于代耕流轉等因素的合力下,不到一月時間里,即有三個村組800多畝土地流轉出去。另一村組300多畝土地在次年初完成流轉。

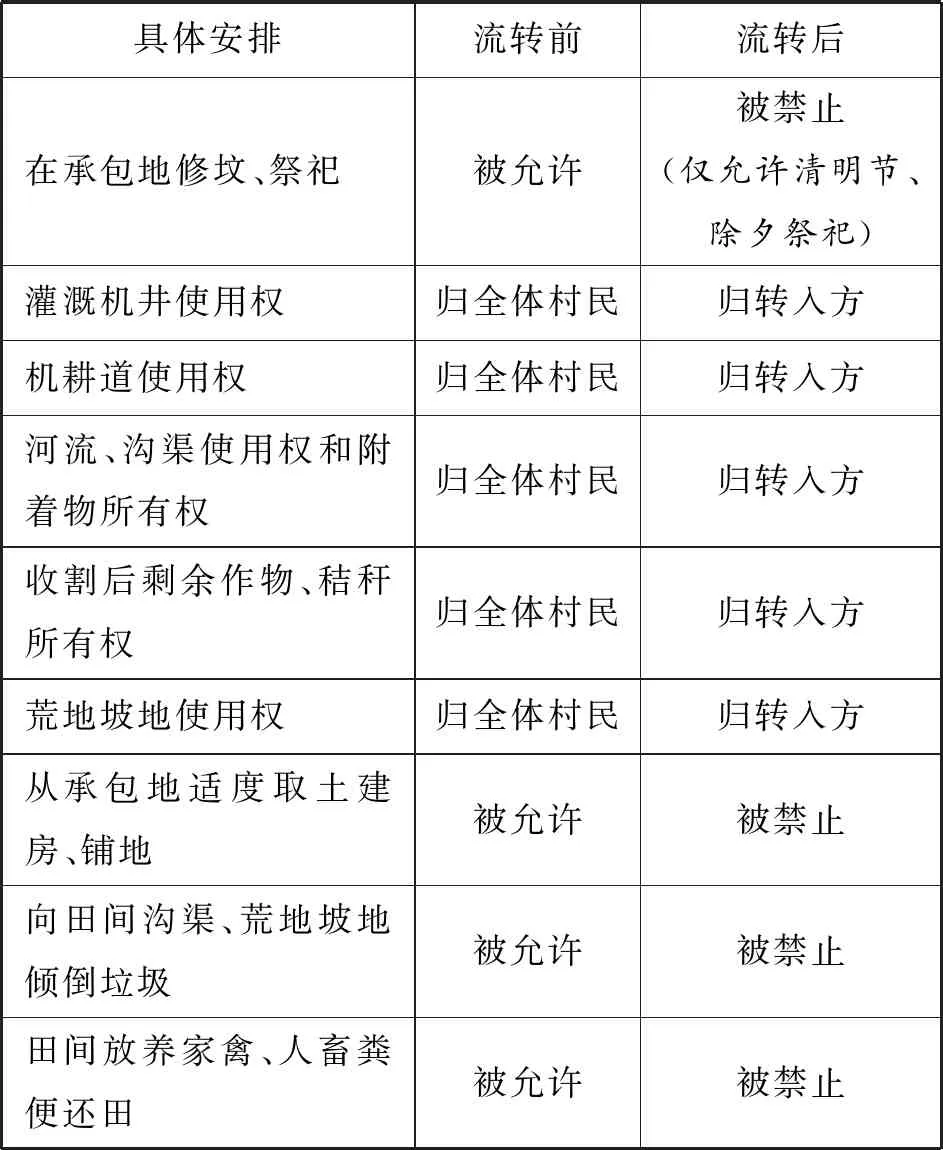

四個村組轉出土地后,社區土地產權和公共土地資源隨之“消亡”——市場化流轉沒留給社區土地產權延存空間,原村民共享的資源也一并“流轉”出去。合同中,除了關于流轉范圍、期限、租金和用途,企業、村民、村委三方權責等涉及集體土地產權的規定以外,還包括對社區土地產權直接或間接的規定,基本涵蓋了農業生產以外的公共土地資源屬性,也就是原土地承載的公共物品替代品范疇。對流轉后社區土地產權變動(表1),村民總體缺乏認可,但對具體變動的認可具有一定差異。

表1 土地流轉后社區產權安排變動

如表1所示,農民日常生計依賴于土地上的公共資源,他們對既享權益的維護也是對土地公共價值的“保護”。以沖突嚴重的修墳及祭祀權、取土權、灌溉機井和機耕道使用權來說,下鄉資本獲得了法律上的排他產權,卻將作為社區土地產權核心的公共價值抽離出去,打破了社區產權的普惠性和道義性,割裂了農業和村莊秩序有機關聯,所遭受的抵觸也最強烈。例如,村民土葬觀根深蒂固,他們對被禁止在承包地修墳和祭祀的反對意愿高度一致,最終圍繞修墳及祭祀權的博弈也幾乎成了下鄉資本唯一完敗給村民的地方。

(二)博弈的基本機理

社區產權擁有外部排他性和內部排他性,二者與村莊的經濟理性和社會理性密切相關,具有社區強力特征。外部排他性是社區內部成員公平均等地共享土地利益的前提,關系底層農民基本生計,對他們具有超越經濟效率的意義;內部排他性則盡可能預防某些個體或少數人利用經濟社會強勢控制村莊資源,以免公共權益受損。社區產權的兩重排他屬性,決定了只要不損害土地承包人核心權益,村莊成員之間盡可能保持相對模糊的公共產權共享邊界,從而與下鄉資本要求締結清晰、排他的市場產權產生張力。歷史上傳承至今的社區產權觀,包括新中國數次土地改革建構的農民土地平均主義心態,形塑了和集體土地產權同質異構、互為表里的社區土地產權結構。社區土地產權蘊含的倫理要求一方面排斥志在獲取獨立產權的下鄉資本等村莊外部主體,后者對模糊性共享產權及道義精神的無視致使其與村莊社會矛盾凸顯,另一方面又調節村莊內部資源分配,維護土地秩序。

簡言之,社區土地產權構成了資本下鄉中農民賴以博弈的“武器庫”——既有直接的、經驗性的、現成的“武器”,也有間接的、建構性的,結合情境靈活闡述變化的動態“武器”,類似“實踐中的知識”。換句話說,依賴口頭敘述,欠缺文字、書寫等清晰化表達的社區產權規則屬于情境性、地方性知識,它們既是鄉村穩定的基石,也是應對外來力量時自我保護的藩籬。社區土地產權相對模糊的規則結構給予農民博弈時足夠利用的“合理依據”或“制造合理”的空間,他們據此應對下鄉資本的沖擊。

案例1:2018年,HGY的父親去世后,按習俗將其下葬在已流轉的承包地,但遭企業阻攔。HGY家族人多勢眾,將勸阻人員毆打致傷,后HGY及堂兄弟5人被警方拘留。不過,當天企業也未能阻止HGY親屬將死者下葬。HGY被釋放后,出于報復心理,聯合家族成員約20人于夜間將企業種植的上百畝紫薯藤蔓毀壞。HGY的報復引發了“破窗效應”,本就對企業不滿的部分村民,在此后數十天又將這些紫薯刨出后偷盜近半。此后,企業為避免重蹈覆轍,默許村民在承包地修墳和祭祀。

案例2:W村沒有統一排水管網,村民建房時不得不“以鄰為壑”,通過墊高宅基地來排水防澇。所以,從承包地適度取土用于鋪地建房也屬社區產權的傳統內容,但只限于自家承包地。土地流轉后村民的抗爭目的之一是延續這一“權利”。由于取土對耕地破壞大,我國法律明確禁止,合同也做了限制。不過,取土墊地是村民的剛需,村民一方面對企業禁止取土的要求表示理解,另一方面又有人頻繁“偷土”,使企業疲于應對,最終允許村民可在不破壞所種作物前提下取土。甚至為方便村民,企業有意將靠近耕道的少部分土地撂荒。

下鄉資本沖擊社區產權的同時,也釀就了后者對前者的反抗,以及相關過程及結果的可能朝向。不同于學界強調下鄉資本對社區產權近乎一邊倒的沖擊和顛覆,將村莊及社區產權視作絕對弱者,在豫東南農村,土地依舊是大多數農民除打工外的核心收入來源和兜底保障,農業和公共土地資源對家庭生計的重要性使村民敢于挑戰企業對流轉后土地產權的壟斷。村民面對資方的強勢不是完全妥協或服從,而是擁有進取性和能動性的,當流轉合同或資本下鄉后的經營與社區產權觀發生沖突時,依社區產權博弈就成為村社文化中“天經地義”的行為,受村民鼓勵和模仿,將之視為維護村莊公共利益的舉動。不論客觀上行動性質和結果如何,村民博弈行為的道義來源是社區產權安排的公共價值原則,即公共性土地產權共享和均衡分配是農戶生計來源的關鍵組成部分,維護從社區產權安排中獲取“合理利益”的權利是博弈的根本目的。

(三)博弈的社會基礎

如案例1所述,在耕地下葬是長期以來的傳統,不只是自家承包地,縱使土地幾經調整,村民仍有部分權利將過世親人葬在位于其他人承包地的家族墳地,這一社區產權得到村民普遍認同。與具有共享性質和提供公共物品替代品的社區產權不同,市場化產權只有單一經濟功能,表現在資本下鄉排斥社區產權多功能性,將土地完全從農民生活生產秩序中脫嵌出來。對追求利潤的企業來說,下葬修墳是無法接受的,如果不阻止HGY,勢必引發其他村民效仿。市場化產權和社區產權之間的沖突在下葬修墳事件上最先爆發,維護下葬修墳這一社區產權成了HGY等村民與企業博弈的直接目標。值得說明的是,因下葬無法長時間遲延,決定了這場沖突難以通過訴訟或行政調解等長耗時渠道解決,HGY等不得不訴諸包括肢體暴力在內的便捷而充滿“火藥味”的非正式手段。

沖突爆發后,無論是HGY 等人,還是企業都曾寄希望于村干部和鎮政府的調解,企業還通過鎮政府向村委施壓。但出乎意料,鎮村干部對2012年轟動全國的“周口平墳運動”心有余悸,當初執行平墳政策最積極的基層干部被村民私下譴責至今,這使他們此后對殯葬問題治理頗為消極,因而對雙方采取了“口惠而實不至”的拖延態度,多做表面功夫。不只是殯葬權,在其它安排抗爭上,基層干部的策略仍是兩不得罪,只要事不鬧大便聽之任之,一再建議雙方對簿公堂。鎮村干部含混做法的主因是,作為公職人員,他們須從“公”層面維護企業的市場化產權,但作為鄉土成員,他們深知社區產權的復雜性和牽扯性,從“私”層面并不情愿將相關安排從村民生活世界中剝離,角色矛盾使他們不復有推動土地流轉時的積極性。

鎮村干部的“不作為”使企業與村民之間缺乏緩沖區,在一系列微觀產權安排的矛盾上發生正面沖突,也加劇了雙方對鎮村干部的不信任,村民不再寄希望后者能解決問題。實際上,當地在喪葬、取土墊地、機井使用等法理無從兼顧的瑣碎性“剛需”上,短期內既缺乏可替代方案,治理成本也不是基層政府能承擔的。在村莊內部,作為外來者的企業可利用的資源相對少于占有地利、人和的村民,加之監管成本過高,企業被迫承認村民的社區產權權屬,圍繞下葬修墳展開的市場化產權和社區產權的博弈暫以企業的“完敗”收場。

從案例2可知,和修墳類似,取土也反映出社區產權的存在和公共基礎設施匱乏密切相關,只有理解了這一機理,才能把握農民依社區產權博弈的根源。雖不是生存必需品,但修墳、取土等對農民家庭和村莊秩序不可或缺。資本下鄉推動的市場化產權擴張不僅沒有補齊村莊公共物品供給短板,反而強力“消滅”農民自發創造的公共物品替代品,使農民“鋌而走險”去維護社區產權。周口農村殯葬改革經歷了“平墳運動”后擱淺,公墓建設滯后且入葬花費高昂,土葬依舊是農民的不二選擇,而平原區唯有承包地能滿足土葬條件。同樣,公共排水管網的缺乏,迫使農民通過墊高宅基地來“以鄰為壑”,如果不向承包地取土,則別無多少選擇。公然取土或“偷土”在村中仍是心照不宣的群體行為,企業在村中鮮有支持者,鎮村干部也因公私角色矛盾而難以化解沖突——部分村干部建房時也從承包地取土,更使抗爭朝不利企業的態勢發展。公共排水管網缺乏還催生了田土買賣這門“地下”生意,加劇了向承包地“取土”的壓力。

亟需看到,隨著國家惠農資源持續輸入,貧困區農村基礎設施建設得到前所未有的發展,但受地域廣、底子薄、村莊多等限制,相比發達地區仍存在很大差距,公共物品供給短板突出。從鄉土時代至今,社區土地產權扮演著公共物品獲取替代性渠道的重要功能,該功能在未來長時期內將繼續存在,其變遷與精準扶貧成效緊密相關。現階段修墳權、取土權、垃圾傾倒權等社區土地產權尚缺少完全退卻的社會基礎,市場化改革無法適應集體土地產權和社區土地產權變遷的非同步性,被動嵌入社區產權安排和村莊秩序。此外,基層政府對資本下鄉后果評估不足,以致矛盾激化時缺乏令雙方滿意的調解方式,在推動改革上暴露出“使其生,任其死”的弊端。

企業被迫在修墳、取土等問題上妥協,村民也難稱贏家,沖突對鎮村與企業合作帶來不利影響,長遠看仍損害村民利益。結合案例1、2發現,社區土地產權的社會基礎——經濟社會發展低水平和公共物品供給滯后——亦是小農依社區產權博弈的深層根源,資本下鄉不能短期內提高農民收入,也無從解決公共物品供給問題,卻利用市場化產權交易排斥社區土地產權作為公共物品獲取替代性渠道的作用,該結構張力難以消弭雙方的沖突及“雙輸”風險。

五、農民與企業博弈的失范性后果

(一)社區產權公共價值的失靈

社區產權的公共價值在博弈中發揮著象征意義和引領角色,結果是村民一定程度上繼續占有公共土地資源所有權或使用權,證明社區產權在資本沖擊下仍保持固有韌性,能與市場機制博弈,村莊秩序也有很強的自我愈合力。然而,社區土地產權是由眾多微觀、細碎的產權安排組成,在鄉土時代以協同姿態對村民生活生產發揮作用,至后鄉土時代,各產權安排結成的功能協同序列被打破,不同階層的村民對具體產權安排的需求由“缺一不可”變為“按需選擇”,社區產權安排的公共價值演變為依附于相關安排的差序型“好處”。村民根據某安排對自身利益大小決定是否博弈及參與強度,圍繞不同產權安排表現出參與規模和強度差異明顯的局面。這也意味著,盡管社區產權的公共價值是博弈的道義依據,在村民中的意義卻是特殊而非普遍的、分散而非統一的、斷裂而非連續的,促使博弈暴露逐利性、極端化傾向,難以阻止少數村民攫取公共資源,為社區土地產權村莊秩序整合功能的發揮埋下隱患。

案例3:取土演變為要建房的村民從一些老弱村民承包地、而不是自家承包地取土。他們一再聲稱,是企業打破了地界,將流轉后土地變成了數百畝一片的“大方”,導致無法辨認地界。事實上,被取土的是村里十多戶宗族勢力弱小、年老體衰的“五保戶”承包地,和參與取土的村民承包地大多相隔甚遠,幾乎不可能被錯認。此外,和“被錯認”土地相鄰的,其他農戶的承包地卻從沒被“錯認”過。

案例4:W村多年來缺乏有效垃圾回收系統,村民有向田間溝渠、荒地坡地傾倒掩埋生活垃圾的習慣。土地流轉前,傾倒垃圾的地方是距農田稍遠,不適合種植的干涸溝渠和荒地坡地;土地流轉后,許多村民不再遵循慣例,也不再顧慮,就近把垃圾扔在田埂路邊。據村民說法,農田已不是村里的,而是企業的,扔垃圾影響的也是企業的土地。就近處理垃圾的后果,是村莊邊緣上百畝農田被侵蝕成“垃圾帶”,既影響農業生產,也加劇環境污染。

如案例3、4所述,依社區產權博弈中出現的違背社區產權安排互惠共利和維護土地秩序、聯結村莊共同體等原則,或利用產權習慣阻礙、破壞正式制度執行等悖逆公共價值的現象,可稱為公共價值失靈。公共價值失靈表明社區土地產權安排得以長期維系的公共價值理念出現了偏差、衰落或異化,難再發揮村莊秩序整合的作用,是農民與企業博弈的負面性“意外”結果。

除了修墳或祭祀、取土等關涉絕大多數村民的“剛需”外,在其他涉及少部分村民的維權上,村民經濟差異和階層分化使底層農民積極性高于離土離鄉傾向嚴重的農民,難以產生集體意識,以像爭取修墳權一樣獲得一致支持。如在剩余作物和秸稈所有權、坡地荒地種菜種樹、生活垃圾傾倒等權益上,村民認同性和博弈意愿差異較大,表現出鮮明的內部差別。歸納之,農民群體內部對社區產權的訴求是有區別的,就不同個體、家庭而言,不同產權安排蘊含的公共價值重要性并不一致,引發部分村民視自身利益對社區產權規則的重構和依社區產權博弈的公共價值失靈后果。

(二)社區產權秩序的失效

從案例1可知,盡管維護修墳及祭祀權是村民的“剛性”訴求,然而除直系親屬以外,村民沒有為其他人出頭抗爭的必要性。也因此,針對修墳及祭祀權的博弈是以家庭、家族或宗族為單位,不管是正面沖突,還是報復性破壞、偷盜都表現出“暴力抗爭”等有違公共精神乃至違法的極端利己效應。再如企業允許村民從承包地取土,但取土逐漸變為對弱勢村民的“掠奪”(案例3),村民繼續向已轉出土地傾倒垃圾,自身又淪為受害者(案例4)。

有學者提出,傳統社區產權衰弱易引發公地災難,根源在于現代化。傳統鄉村擁有復雜的管理體系,宗教、禁忌、道德及地方權威等對矛盾解決發揮了關鍵作用,但市場化等現代經濟關系破壞了這些傳統。調查也發現,博弈奏效后,社區產權安排對象由轉出前土地變成已轉出土地,給予少部分村民重新詮釋和修改產權規則的空間,也為拋棄公共價值這一社區產權核心和謀取私利提供了契機。轉出前,社區產權安排對象是分散的家庭承包地,一系列社區產權規則是建立在熟人社會和家戶基礎上的,對村民擁有輿論約束力;轉出后,構建社區產權規則的土地經營模式發生轉變,村民視個體利益重構產權規則具備了情境可能性,對土地利益秩序造成新的沖擊。

案例1和3、4代表公共價值失靈的后果,分別是村莊外部排他和內部排他的極端表現。至此,依社區產權博弈除了保留公共價值的道義象征以外,很大程度上已逾越社區產權安排邊界,異變成攫利或違法行為,不僅不再維護,反而是在摧毀公共價值。縱使在承包地下葬是地方文化上適宜的舉動,為達目的采取的以暴抗爭和報復及其“破窗效應”卻致兩敗俱傷,企業對投資愈發失去信心,村民形象也加速惡化,不利于村莊發展。如案例2、3,面對村民頻繁“偷土”,公司被迫妥協,成為僅次于修墳及祭祀權抗爭的又一“成功”抗爭。然而,取土“權利”異變為對弱勢村民的明搶暗偷,不再只是從自家承包地適度取土。不論取土的村民如何辯解,“從承包地適度取土”的社區產權規則都被嚴重曲解了,下鄉資本和村民的矛盾轉移為村內不同群體的沖突。等于是,對弱者的掠奪和熟人約束機制的衰弱,使社區產權效力不復存在,利用社區產權公共價值獲得道義支持的博弈,出現了反噬村莊公共利益的破壞性效應。針對資本下鄉的博弈結果和博弈初衷相去甚遠,本應維護村民共同權利的抗爭異化為強勢村民對弱者的粗暴侵掠,打破了村莊守望相助、互惠互利的熟人關系結構,鄰里、宗族間土地糾紛增多。相比博弈手段極端化,作為博弈負面后果之一的村內欺凌對村莊秩序的危害更嚴重。

公共價值屬村莊秩序調節機制,公共價值失靈使社區土地產權安排難以協調村莊與資本、村內不同群體的利益分配。當缺乏約束力時,社區土地產權安排無法抑制被異化和用以攫利的風險。在村莊關聯渙散、共享互惠理念失去保障的今天,即使社區產權仍能作為抵御資本下鄉的“武器”,也應警惕,社區產權安排可能難以實現合理的社區內部排他。資本下鄉的主要受損者是邊緣村民,他們雖有權益維護訴求,但失去了村社保護,缺乏與其他村民抗衡的實力,在博弈過程中重構社區產權規則時再次淪為受損者。公共價值失靈是村莊共同體解體的表象,表明社區產權逐步喪失了踐行土壤,土地制度改革為部分村民重構社區產權規則提供了空間的同時,土地秩序失范風險也進一步擴大。

六、社區產權視野的農村土地制度改革建議

(一)德法互依:農村土地制度改革的社區產權考量

土地制度改革主要把現代化農業發展定位為經濟行為,對地方倫理文化欠缺考量,存在“弱周邊視覺”傾向,單向落實在集體產權上,忽略了對社區產權的包容,由此產生資本下鄉經營農業脫嵌于村莊秩序的后果。資本下鄉阻斷了農民從社區土地產權安排獲取公共資源的渠道,激起他們的抗爭,但熟人約束機制式微,又為部分村民重構社區產權和出現公共價值失靈制造了契機。作為地方倫理文化的核心內容,社區土地產權的關鍵意義是當國家公共物品供給不足時——體現于基層基礎設施建設滯后——的替代性資源來源渠道,這也暴露出我國農村區域發展不均衡性和可持續脫貧的緊迫性。

恰當處理土地制度改革與社區土地產權的關系,是改革涉入深水區的突出議題,將之納入改革框架將有效消解矛盾根源。對此,應建立德法互依體系,吸納社區土地產權,推動資本入鄉隨俗和傳統倫理去粗取精,減少對村莊資源系統的破壞和降低農民被剝奪感,提供公共物品替代方案。要注意的是,一方面農村公共物品供給存在地域不均衡性,短期無法將公共物品替代獲取渠道從土地中剝離,不宜將之簡單取締。另一方面,不能任合乎倫理的“假公濟私”侵蝕集體利益,警惕“以德抗法”現象,不容許弱者權益受損。

(二)農村土地制度改革建議

第一,吸納農村社區產權有益成分。土地制度改革設計中,重視社區產權的社會保障功能和“壓力閥”作用,尤其在中西部貧困區資本下鄉進程中,暫不宜施行將公共物品獲取從土地及農業經營中完全剝離的“弱周邊”措施。對社區產權應本著“取其精華,去其糟粕”原則,充分吸納有益成分以完善制度改革框構,摒棄和破除桎梏性因素。

第二,構建資本下鄉與社區支持型農業協同發展路徑。資本下鄉推動的農業現代化既要依托工商資本引領,又必須建立在村莊倫理基礎之上,不能將農業從村莊秩序中脫嵌,使農業現代化違背服務農民的目標。對此,構建資本下鄉和社區支持型農業協同發展路徑,持續強化對工商資本租賃農地的市場監管和風險防控,實現以現代農業為載體的資本與村莊雙贏模式,對維系下鄉資本和村莊和諧共生具有積極意義。

第三,加強公共基礎設施建設。貧困區社區土地產權存在的深層根源是國家公共物品供給缺失或不完善,加強公共基礎設施建設將有效減少土地承載的公共物品替代品供給壓力。精準扶貧和鄉村振興兩大戰略實施為完善鄉村基礎設施提供了良機,由此弱化附著于土地的公共資源屬性,突顯農業特質是化解相關博弈問題的關鍵舉措。

① 相關數據詳見農業農村部網站2020年8月28日發布的《對十三屆全國人大三次會議第1727號建議的答復摘要》(http://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/202008/t20200828_6351103.htm)、2020年11月17日發布的《對十三屆全國人大三次會議第5495號建議的答復》(http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/202011/t20201117_6356418.htm)。

② 相關數據詳見國家統計局網站2020年1月23日發布的《2019年全國農村貧困人口減少1109萬人》(http://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202001/t20200123_1764900.html)。

③ 2012年,河南省周口市政府推行殯葬制度改革,主要包括強制平墳、禁止土葬、推行火葬、新增耕地面積置換城鎮建設用地等措施,宣稱半年內平墳350多萬座,被外界稱為“周口平墳運動”。“周口平墳運動”受到國內民眾、學者、媒體和海外華人華僑的口誅筆伐,最終因國務院出臺不再允許民政部門強制平墳的第628號令,以及當地村民數次自發圓墳而歸于失敗。