一團肆意的火,一捧清洌的水

朱東君

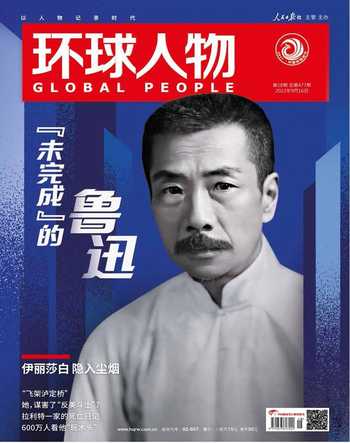

1936年10月8日,魯迅在上海八仙橋青年會參觀中華全國木刻第二回流動展覽會。參觀過程中,魯迅(左一)與青年木刻家座談。11天后,魯迅先生溘然長逝。(北京魯迅博物館供圖)

去年魯迅誕辰140周年的時候,北京魯迅博物館布置了紀念展覽“魯迅的道路”,接近尾聲的地方,放置了一張魯迅的巨幅肖像照。瘦削的面頰顯出骨骼的棱角,頭發和胡須依舊是硬挺的“戰斗”姿態,他一手舉煙,興致頗好。抓拍這張照片時,離他生命的終點只剩11天了。在當天拍攝的整組照片里,魯迅與幾名年輕人圍坐在一起,時而交談,時而大笑,年輕人前傾著身子,眼神熱切,如同趨向一顆明亮的星。

“過去為了凸顯魯迅的戰士形象,使用他的照片時往往挑選嚴肅持重的,雖然對應了他‘橫眉冷對千夫指的自我寫照,卻也有意無意忽略了這聯詩的下句‘俯首甘為孺子牛。其實魯迅的照片中,不乏微笑乃至開懷大笑的,我希望人們留意這些珍貴瞬間。”北京魯迅博物館常務副館長黃喬生對《環球人物》記者說。他正是這場展覽的策展人。

研究魯迅36年,黃喬生對這位研究對象的認識也經歷了變化,“最開始,魯迅是抽象的、粗線條的;后來學問做得細了一些,魯迅的形象越來越豐滿,有好玩的、生活的、家常的一面;現在認識又更進一步,他的審美、品格、性情,他的純真和高潔,是他真正高的地方和獨特之處。”

大恨與大愛

“文如其人。”作家止庵向《環球人物》記者強調道:“魯迅是一個特別率性而為的人,恨很多人,也愛很多人。”

他常常是刻薄而可愛的。魯迅喜歡給人起綽號,曾有朋友當面評價他“毒奇”,他也笑笑首肯了。童年時,他給愛哭的女生取名“四條”,笑話她眼淚鼻涕一起流。在日本師從章太炎時,同班的錢玄同聊天時話最多,又在席上爬來爬去,被魯迅賜名“爬來爬去”,后來更簡化為“爬翁”。在北大講課時,畢業留校的章廷謙留著所謂學生頭,魯迅便起了個綽號“一撮毛”。章廷謙結婚前一年把大部分時間用在談情說愛上,魯迅贈了他一本自己的《中國小說史略》,題贈赫然是:請你/從“情人的擁抱里”/暫時匯出一只手來/接受這干燥無味的/中國小說史略/我所敬愛的/一撮毛哥哥呀!

左圖:現存最早的魯迅單人照,攝于1903年。這是他在日本剪辮后的留影,人稱“斷發照”。(北京魯迅博物館供圖)右圖:1909年,魯迅(前排左一)與好友許壽裳(前排右一)、蔣抑卮(中坐者)等在日本合影。(北京魯迅博物館供圖)

他的記仇和回擊也時有“惡意”。作家葉靈鳳在1929年發表的小說里有這樣一句:“照著老例,起身后我便將十二枚銅元從舊貨攤上買來的一冊《吶喊》撕下三頁到露臺上去大便。”兩年后,魯迅在一次演講中有了回應:“……還有最徹底的革命文學家葉靈鳳先生,他描寫革命家,徹底到每次上茅廁時候都用我的《吶喊》去揩屁股,現在卻竟會莫名其妙的跟在所謂民族主義文學家屁股后面了。”及至1934年,有雜志登出葉靈鳳畫的《阿Q正傳》插圖,并有題詞:“如果生在今天,阿Q決不會是這種模樣。”魯迅當即在給雜志編者的信里寫道,“葉先生還畫了一幅阿Q像,好像我那一本《吶喊》還沒有在上茅廁時候用盡,倘不是多年便秘,那一定是又買了一本新的了。”

魯迅與人論戰熱情滿滿。“他寫雜文與人論戰,是每天早上取回訂的幾份報紙,看完之后當天寫成文章寄去報社,就和現在寫微博很像,寄去后一兩天便登出來。”止庵看過魯迅的手稿:“你看他那些文章,有時候引用對手的話,都來不及寫,而是直接把報紙剪下來貼上,能看出才思泉涌的狀態。他還會把別人攻擊他的文章也編在自己的書里,好多人的文章反而因此才留了下來。”

甚至魯迅好幾本雜文集的名字,也來自別人的攻擊。有人諷刺他“坐在華蓋之下正在抄他的小說舊聞”,總是太過于追求趣味,“矜持著的是閑暇,閑暇,第三個閑暇”,他便出了一本《三閑集》。有小報開了個《文壇貳臣傳》專欄,攻擊他是文壇的“貳臣”,并懷有“二心”,他便出了一本《二心集》。有人給魯迅畫像,“很喜歡演說,只是有些口吃,而且是‘南腔北調”,他便出了一本《南腔北調集》。還有人諷刺他發在報上的短文是“花邊文學”,只因他的短文往往被編輯加一圈花邊以示重視,而“花邊”又是銀元的別名,暗諷他寫文章是為了稿費,他便干脆出了一本《花邊文學》。而這種種名字的來源,他定要在序言里交代清楚。“魯迅的斗爭有自己獨特的方法,也有他自己很大的樂趣在。”止庵說。

“魯迅的雜文是‘匕首‘投槍,他有戰斗性的一面,但同時也有很溫暖的一面。當然,強調后者并非弱化前者,魯迅是一個很復雜的人,有一個很豐富很立體的形象,無法用某一面去限定他。”中國作家協會副主席閻晶明對《環球人物》記者說道。去年,他出版了一本《這樣的魯迅》,旨在讓青少年認識一個溫暖與深刻并存的魯迅。

魯迅關愛底層的人。在1936年2月19日的日記中,魯迅寫道:“午后得夏傳經信,即復。”夏傳經是南京一家布店的店員,與魯迅素不相識。他在信中詢問魯迅怎樣研究文學,又抄了些他讀過的魯迅著譯,問還有什么書未讀到的,等等。魯迅在回信中一一解答,并“別紙錄上”自己著譯的書,包括“作”五種,“編”三種,“譯”十六種,還多列上了評價,比如“已舊”“太專”“尚可”“好”。過了5天,他又給夏傳經寄去4本自己的書,并叮囑“此在我皆無用之物,毫無所損,務乞勿將書款寄下”。

他還誠摯地幫助青年。魯迅說“青年多幾個像我一樣做的,中國就好得多,不是這樣了”。在愛人許廣平的回憶里,“至于先生以精神幫助青年,那更不必說了,逐字逐頁的批改文稿,逐字逐句的校勘譯稿,幾乎費去先生半生工夫。大病稍愈的時候,許多函稿送來了,說:‘聽說你的病好些了,該可以替我看些稿,介紹出去了罷?有時寄來的稿字是那么小,復寫的鉛筆字是那么模糊,先生就夾心襯一張硬白紙,一看三嘆,終于也給整本看完了。”

在閻晶明看來,魯迅與人結交,“不看社會地位,也不是看頭銜,而是看他是否愿意做事情,尤其對青年來說,是否愿意踏踏實實做事,而且做小事,做別人不愿意做的但又有意義有價值有必要的事。這從他對他人的評價里就可以看出”。

追憶“左聯五烈士”之一的柔石時,魯迅寫道:“無論從舊道德,從新道德,只要是損己利人的,他就挑選上,自己背起來。”追憶文學青年韋素園時,魯迅寫道:“是的,但素園卻并非天才,也非豪杰,當然更不是高樓的尖頂,或名園的美花,然而他是樓下的一塊石材,園中的一撮泥土,在中國第一要他多。他不入于觀賞者的眼中,只有建筑者和栽植者,決不會將他置之度外。”

當然,魯迅畢竟是魯迅,他從不為尊者諱。追憶友人劉半農時,他毫不諱言:“我愛十年前的半農,而憎惡他的近幾年。這憎惡是朋友的憎惡,因為我希望他常是十年前的半農,他的為戰士,即使‘淺罷,卻于中國更為有益。”

這些愛與恨,是同樣的真。

1909年,魯迅攝于杭州。當年,他由日本回國,在浙江兩級師范學堂任教。(北京魯迅博物館供圖)

科學的與藝術的

魯迅以文學家聞名,卻從未重文輕理。魯迅的科學敘事始于晚清,尤其是1902年于日本留學后。北京魯迅博物館展覽著1903年刊行的第八期《浙江潮》,翻開的頁面上是一篇署名為自樹的《說鈤(音同日)》,鈤是化學元素鐳的舊譯,而自樹就是魯迅,這是中國最早評介居里夫人及鐳的發現的論著之一。在同一期雜志上,還有一篇署名為索子的《中國地質略論》,也是魯迅的手筆,這是國內最早系統介紹中國礦產的科學論文。同時期,魯迅還參與編著《中國礦產志》,1906年該書出版后,清政府農工商部通令各省礦務、商務界購閱,學部批準為中學堂參考書。

科幻小說也頗受魯迅重視。在他看來:“我國說部,若言情談故刺時志怪者,架棟汗牛,而獨于科學小說,乃如麟角。智識荒隘,此實一端。故茍欲彌今日譯界之缺點,導中國人群以進行,必自科學小說始。”他根據日文版本重譯過儒勒·凡爾納的小說《月界旅行》《地底旅行》,小說中探索進取的精神最吸引他。他在翻譯時也相當“進取”,有人評價他“隨閱隨譯,速度驚人”。

1909年回國后,魯迅開始在浙江兩級師范學堂擔任化學和生理學教員,并兼任博物課日籍教員的翻譯。1910年,他又在紹興府中學堂任監學兼生理學教員,常常帶著學生遠足,采集植物標本。有學生回憶說:“我們最高興的是魯迅先生帶我們去遠足或旅行。大家排著隊出發,敲著銅鼓,吹著洋號,魯迅先生總是在前面帶隊的。他穿著洋服,戴著禮帽,我們覺得先生很神氣,也是學校的光榮,我們做學生的也很有面子。……魯迅先生領隊,還在肩上背著一只從日本帶回來的綠色洋鐵標本箱和一把日本式的洋桑剪。沿路看到有些植物,他就用洋桑剪剪了放進標本箱內。那時候做植物標本在我們眼中也是一件新鮮的、奇怪的事,在他以前,紹興是從沒有人做過的。一只標本箱也引起我們的各種推測,以為是藥箱,因為他是醫生,可能采了藥草要做藥用的……不知這玩意兒究竟是什么。我曾經問過魯迅先生,他很幽默地回答我:‘葫蘆里賣藥,小孩子不懂的,這是采植物做標本用的。”

左圖:魯迅為小說集《吶喊》設計的封面。右圖:魯迅為《萌芽月刊》設計的封面。

左圖:雜文集《墳》的扉頁上,有魯迅創作的貓頭鷹。中圖:1909年,魯迅在筆記本上手繪的貓頭鷹。右圖:魯迅為北京大學設計的校徽。

1911年,魯迅身穿自己設計的衣服。(北京魯迅博物館供圖)

直到后半生,魯迅仍沒有遠離科學,他在1930年翻譯了日本藥學家刈米達夫的《藥用植物》一書,還一直惦記著翻譯法國昆蟲學家法布爾的《昆蟲記》。他勸告年輕人“不要專門看文學,關于科學的書(自然是寫得有趣而容易懂的)以及游記之類,也應該看看的”;“不要放開科學,一味鉆在文學里”。

貫穿魯迅一生的,除了對科學的熱愛,還有對藝術尤其是美術的熱愛。他自幼喜歡繪畫,小時候最喜歡的年畫之一是《老鼠娶親》,最愛的書是《山海經》,即使“紙張很黃;圖像也很壞,甚至于幾乎全用直線湊合,連動物的眼睛也都是長方形的”。他還把壓歲錢都用來買畫譜,比如《海上名人畫稿》《詩畫舫》《點石齋叢畫》。

魯迅自己的畫功也頗不俗。小時候,他把紙蒙在《蕩寇志》和《西游記》的小說繡像上,一個個描下來,積少成多,攢了一大本,后來因要錢用,賣給了有錢的同窗。及至到東京跟著藤野先生上課,他畫下臂血管,被藤野指出血管移了一點位置,魯迅雖口頭應承,卻忍不住“腹誹”:圖還是我畫的不錯;至于實在的情形,我心里自然記得的。

魯迅把自己的美術才華用在出版設計上。《吶喊》的封面便是他自己設計的——暗紅的底色,唯有一個長方形黑塊,內用陰文寫出書名與作者名,吶喊二字的“口”字旁刻意偏上,還有一個“口”居下,三個“口”仿佛在齊聲吶喊。在《墳》的扉頁上,魯迅放上了自己繪制的貓頭鷹。這只貓頭鷹歪著頭,一眼圓睜,一眼緊閉。貓頭鷹最早是錢玄同給魯迅的外號,魯迅后來也以此自喻,這在某種程度上可以看做是魯迅的自畫像。魯迅還很重視書籍的插圖,對頁面的版式,字體大小、行距、標點、留白、用色等也很在意,甚至會提出非常具體的要求。“魯迅的設計非常簡潔,并不片面強調文化的高雅性,反而有很強烈的民間性,但又絕不流俗,是一種很嚴肅的、同時又是很輕松活潑的結合。”閻晶明說。

不能繞過的,還有魯迅對木刻版畫的喜愛和他對左翼木刻版畫運動的支持。“黑白木刻不是書齋里的文人畫,它成本低,易于傳播,在魯迅看來是一種無產階級的藝術,可以表現底層人民生活,有號召力。”黃喬生說:“魯迅為推動木刻版畫做了很大貢獻,他凝聚起一批青年木刻藝術家,幫他們出版畫冊,為他們宣傳推廣,把他們的作品送去蘇聯、法國展覽,為他們請老師授課,自己也對他們的作品提出意見和批評。很多受魯迅幫助的木刻家后來成為中國美術界的骨干,在抗日戰爭時期,他們四散在重慶、桂林、延安,為宣傳抗日發揮了很大作用,木刻也成為抗戰美術最重要的組成部分之一。”

本文開頭提到的那張照片,便是在1936年10月8日上海八仙橋青年會舉辦的中華全國木刻第二回流動展覽會上拍攝的。在當事人的回憶里,那天的魯迅“瘦得頗可以,可是他卻十分興奮地,很快樂在批評作品的好壞。他活像一位母親,年青的木刻作家把他包圍起來,細聽他的話……”“他和我們邊走邊談,講話很是幽默風趣,不時爆發出爽朗的笑聲,聲音異常響亮。”“他邊指著畫,邊回過頭來對大家說:‘刻木刻最要緊的是素描基礎,萬不可忘記它是藝術。若環境不允許作細微素描時,就要多速寫。單是題材好,是沒有用的,還是要講求技術。作者必須每天練習素描才會有進步,而且觀察要準確,構圖要緊湊。”“魯迅先生在跟我們促膝談心,他無拘束地侃侃而談,一言一語,一舉一動,都像磁石般深深地吸引著我們。我們幾個青年,有時也在當中插話并互相交換意見。每在這個時候,魯迅先生總是手捏煙卷,凝神靜聽著。因為他今天情緒很興奮,看畫、談話的時間很長,我們很擔心他的健康,多次問及并請他歇一歇。可他總是操著紹興口音的普通話,快活而慈祥地說:‘沒關系,沒關系,倘若我身體不好,今天就來不了。這一天,他的精神一直很亢奮,長時間談話并無倦容,從下午三時多直到五時多,沒有停止過。當他聽說我們有準備開全國第三回木刻展覽會的打算后,非常高興地表示贊同。”

11天后,1936年10月19日,魯迅病逝,終年55歲。

加速度與暗功夫

“我們現在讀到的魯迅實際上是一個未完成的魯迅。”止庵評價道。

“魯迅有很多計劃沒有實現,比如中國文學史、中國字體變遷史的編寫。他還收集了很多金石拓片和漢畫像石拓片,花了很多時間在準備上,但大部分都沒來得及研究出版。在世的最后一年,他又回歸散文寫作,準備再出一本散文集,已經寫了幾篇,最后也沒能完成。”

止庵曾參與編輯《魯迅著譯編年全集》,把魯迅現存的全部日記、創作、翻譯、書信以具體系于年月日的編年體編排,這讓他有了一個發現——魯迅的人生是“加速度”的。“魯迅去世的時候才55歲,而他的起步又晚,37歲才因發表《狂人日記》出名。此前的6年,他在北京教育部任職,上班之余就在家抄古碑,如果沒有新文學運動,沒有《新青年》跟他約稿,他也許就默默待在那里。魯迅從出名到去世,不過18年時間,我編這套全集就發現,最開始他的著譯是好幾年出一卷,然后變成兩年一卷,然后一年一卷,再然后一年兩卷,最多一天能寫好幾篇文章,整個生命進程越來越快,最后又突然離開了。而這18年里,他也是愛干什么就干什么,都是自立規矩,但最后也就成了。”

在止庵看來,“魯迅并不是傳統意義上的小說家,他一共只寫了30多篇白話文小說,但這些就是我們不能忽略的;他也不是一個百分之百的學者,他的學術專著只有《中國小說史略》,這還是起于他弟弟周作人把北京大學安排給自己的課讓給他上,課上的講義就成了這本書。魯迅花了很多時間在論戰和寫雜文上,爭論的很多問題也不是什么大不了的,但放在一起又是一個巨大的存在,文章也確實好,后來學他的人也學不來。魯迅演講的次數也不多,但一些有分量的文章就是由講稿而來。他在北京師范大學演講的時候,聽眾太多,最后是去操場站在方桌上講的。”

魯迅的加速度并非靈光閃現,有學者曾評價,魯迅的偉大在于有暗功夫。

這從他的藏書和收藏便可見一斑。魯迅的藏書被完整保留下來,超過1.4萬冊,涵蓋文學、金石學、考古學、科學史、文字學、哲學、美學、民俗學、心理學、歷史學。在北京的14年里,他經常去逛琉璃廠,選購書籍、碑帖、文具、古物等。他收藏的歷代金石拓片有6000余張,古籍近千本,自己又一遍一遍抄碑文,抄古籍。現存魯迅輯校古籍手稿50余種,輯校石刻手稿近800種,總計300余萬字。魯迅雖然對舊文化說過一些極端的話,實際吸收繼承了相當多的優秀傳統文化,這些都融入了他的文字和文章。

1932年11月27日,魯迅在北京師范大學演講。

中國人民大學文學院教授孫郁曾有評述:“民國一些著作家談舊的文化,籠統者為多,魯迅就不以為然。因為自己下過功夫,就不上他人的當。有人說唐宋小品如何悠閑,他則反向而談,說,其間也有不滿之音……在抨擊復古思潮的時候,他以古人的例子來表達自己的意見。在諷刺京派的小品文心態時,又能以唐宋以降的野史矯正其觀點的偏頗。而在表達對于人文審美觀的意見時,六朝的經驗暗自使他得以論證得體而自由。古人的小品智慧和小說智慧,他能轉化成自己的風格,《吶喊》寫鄉村人物的形態,其手法就從古小說和雜記中來,戲劇的空間也得以再現。”

魯迅的藏書中還有很多外文書,包括日、德、英、俄文的。魯迅能讀、寫日文,能讀德文,英文懂得一些單詞。事實上,魯迅翻譯的作品量遠遠大于他自己創作的量,這些翻譯也與他的創作產生了映射。

“魯迅不少翻譯作品都已經被其他譯本替代了,他翻譯了很多現在看起來沒有太大價值的作品,但讀過這些譯作,就會發現魯迅不少作品受了他同時期譯作的影響。”止庵向記者舉例道:“比如他在1922年創作了小說《不周山》,后來收在《故事新編》里,改名為《補天》。創作這篇小說的前一年,魯迅翻譯了芥川龍之介的小說,其中一篇就是現在很有名的《羅生門》,他對這篇小說有評價,‘這一篇歷史的小說(并不是歷史小說),也算他的佳作,取古代的事實,注進新的生命去,便與現代人生出干系來。這便是與創作《不周山》的關聯。魯迅還翻譯過俄國作家愛羅先珂的作品,他不少關于青年人和老年的觀點,就是從愛羅先珂那里來的。魯迅翻譯過愛羅先珂的一篇童話《小雞的悲劇》,后來他自己寫了一篇小說《鴨的喜劇》。再有,我們能看到他在自己的作品中引用了某位作家的話,是因為他當時正在翻譯這位作家的書呢。”

孫郁也論及過域外文化對魯迅的影響:《狂人日記》明顯受到果戈里、托爾斯泰的影響;譏諷梁實秋是喪家的資本家的乏走狗,概念來自日本文藝批評家廚川白村的《出了象牙之塔》;對于西方的審美理論,他也有很多化用。“大量譯介西方藝術作品的結果是,一方面使珍品得以流布,一方面催促了自己的新作品。而這些,都是不經意間自然出現的。”孫郁以魯迅去世前的一篇小說《女吊》為例,這篇文章“色彩極為幽暗,然而有明快的曙色在暗中涌動”,“ 閱讀此文,我想起比亞茲萊、珂勒惠支和麥綏萊勒。在表現的韻致和精神的跨度上,未嘗沒有這些域外藝術家的痕跡,只是我們不易察覺到罷了。文章的韻致是美術品與詩意的纏繞,同時還有戲劇的元素,小說的空間。讀解魯迅這篇文章,能夠感受到他的知識結構的多維性構造。”

魯迅如同一座冰山,露出水面、為人熟知的,僅僅是其一角。“魯迅是未完成的一個人,但他的才學足夠大,已完成的部分已經足夠我們好好享受,好好研究學習。”止庵說。