我難纏的父親去世了……

2022-05-30 23:37:18大衛·塞達里斯

海外文摘

2022年9期

大衛·塞達里斯

| 父親病危 |

父親中風摔倒后就住院了,十天后,他離開了人世。當然,他也有可能是摔倒后中風的。不論哪種情況,每當有人問起我父親的死因,我都感到詫異。他都98歲了!這個年齡本身還不夠有說服力嗎?

父親摔倒沒多久我就趕去看他了。埃米和我還有我的伴侶休一道從紐約飛過去,格蕾琴和保羅跟我們在斯普林摩爾會合。我們到的時候,他人已經快不行了。他的額頭上有一大道烏青色的傷痕,人靠在床頭,整個人都瘦脫了形,有點像商店賣的小號人偶。他閉著眼,張著口,雙唇間可以看到一層白沫。

“爸?”埃米問道。

護士進來推了推他的腿。“塞達里斯先生?洛烏?您的家人來看您啦。”護士看了看我們,又將目光轉向了我們的父親。“他后面很可能就這樣了。”她又推了推他的腿,“塞達里斯先生?”

父親唯一的回應就是大口喘了口氣。

“他看上去狀態不錯。”埃米說著將一把椅子挪到了床邊。

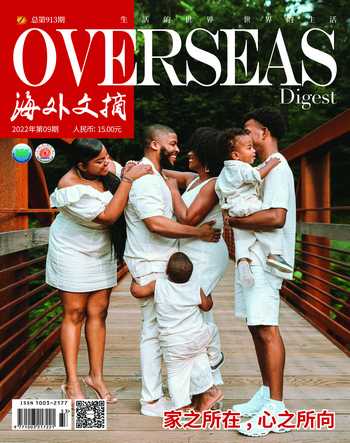

塞達里斯一家: 麗薩、大衛和洛烏(前排);保羅、埃米、莎倫和格蕾琴( 后排)

我心中嘀咕:“這是跟誰比?他的狀態還能比誰好嗎?你如果谷歌一下‘行將就木的老人,我敢肯定你看到的照片跟我躺在病床上的父親一模一樣,都是瘦得皮包骨頭的樣子,沒有意識,只有呻吟的份。”

我總覺得我如果坐在床邊,將所有注意力集中在病危之人身上,他要不了多久就會釋然離去。我甚至覺得這樣的場景有美好的一面。想到這兒,我面色凝重地坐在一旁,看著父親的胸膛不規律地上下浮動。……

登錄APP查看全文