企業內部控制與稅收行為

——“治稅”還是“避稅”

楊真真

一、引言

當前國際形勢錯綜復雜,我國經濟面臨諸多風險和挑戰。為了應對風險,激發市場活力,近年來我國政府實施簡政放權、減稅降費等改革,為市場主體營造了良好的營商環境。作為資本市場微觀主體的上市公司也積極行動,不斷建設和完善自身內部控制體系,增強內外部風險防范能力。由表1可知,近年來內部控制評級為B及以上的上市公司的占比約為80%,表明我國大部分上市公司內部控制質量已達到或超過及格水平,內部控制建設初見成效。與此同時,不可忽視的是,上市公司間內部控制發展水平存在較大差異,約有15%的企業內部控制質量被評為不合格,且約有5%的企業被認定為內部控制無效。就2015~2018年整體內部控制水平動態變化而言,評級為B的公司占比呈下降趨勢,而C、D級則呈上升趨勢,表明實踐中企業間內部控制質量差異呈現拉大趨勢。

表1 上市公司內部控制建設現狀及動態變化

在此背景下,作為系統性、全局性內部控制建設中一項重要內容的稅務內部控制也處于動態發展中,包括稅收籌劃和稅務風險控制等。稅收負擔的輕重直接關系到企業實得利益的多寡,因此如何在國家稅收政策的指導下合理合法地進行有效的稅務管理與籌劃一直是企業關注的問題。隨之而來的問題是,現階段上市公司內部控制整體建設水平如何影響企業稅收?

在理論層面,陳軍梅[1]研究發現,企業內部控制質量越高,避稅動機越強烈。陳駿和徐玉德[2]、曹越等[3]、陳作華和方紅星[4]、王茂林和黃京菁[5]從激進性避稅的角度進行研究,發現高質量內部控制能夠有效抑制激進性避稅。但是,現有研究多從單一視角分析內部控制與企業避稅之間的關系,尚未對內部控制的“治稅(減少避稅)”和“避稅(增加避稅)”效果的具體適用情境以及經濟后果進行深入系統的考察。本文在已有文獻的基礎上,致力于探索十余年來我國內部控制建設對企業避稅的影響并分析這種影響的異質性。進一步地,本文還將深入考察內部控制對企業避稅的作用機理以及相應的經濟后果,以期為現階段我國內部控制建設提供一些經驗總結和理論參考。

本文可能在以下兩個方面有所貢獻:第一,將內部控制對企業的“治稅”和“避稅”效果結合起來進行探討,不僅明確了“治稅”和“避稅”各自的適用情境,而且豐富了有關內部控制和企業避稅關系的文獻;第二,對內部控制與企業避稅之間的傳導機制和影響性質進行考察,有助于將內部控制、企業避稅和激進性避稅關聯起來,加深了各利益相關者對內部控制“治稅”和“避稅”作用的全面理解。

二、理論分析與研究假設

稅收支出是企業正常生產經營中的一項重要成本,納稅多少直接關系到企業的切身利益,如何通過合理方式降低納稅、增加留存資源進而提升企業價值是企業重點關注的問題之一。長久以來,企業避稅在我國普遍存在,但它是一把“雙刃劍”,在為企業帶來收益的同時也帶來了稅務風險。按照國家稅務總局稅收科學研究所課題組等[6]的解釋,稅務風險是指受各種因素和不確定性的影響,企業未能準確、完全、及時遵從稅法規定而遭受名譽受損、財務喪失甚至法律制裁的風險。為降低稅務違規和防范稅務風險,企業稅務內部控制機制一直處在建設和完善過程中。根據2009年5月國家稅務總局印發的《大企業稅務風險管理指引(試行)》可知,全面有效的內部風險管理體系由企業稅務風險管理與其他內部風險管理共同組成。由此可見,企業整體的內部控制質量與企業避稅行為有著天然的聯系。但是,內部控制質量不同,企業間委托代理問題、避稅方式、避稅策略等存在較大差異。因此,本文將內部控制區分為低質量區間和高質量區間,分別剖析其與企業避稅的關聯。

當內部控制處于低質量區間時,企業控制環境較差,內部控制機制設計不完善、執行不到位,監管缺失,內部控制有效性較低。相應地,企業稅務內部控制也較為混亂,對稅務風險的管控不到位。Desai和Dharmapala[7,8]、Desai等[9]認為,此時管理層凌駕于企業內部控制之上的現象較為普遍,管理層獲得控制權私利的成本較低,故具有利用不透明的稅收活動從企業榨取租金以謀求自身私利的動機。當企業稅收職能部門的利益與企業避稅程度掛鉤時,稅收職能部門也可能借助失效的內部控制鋌而走險,進行激進性避稅以降低公司實際稅負。若內部控制質量得以提升,一方面,企業內部生產經營活動各環節開始相互制約和監督,管理層借助避稅謀取私利的機會減少,避稅行為有所收斂;另一方面,各部門職能劃分逐漸明確,責任歸屬逐漸明晰,稅務職能部門人員風險管理意識增強,稅收風險管理的監督機制逐漸建立完善,有助于減少以往不確定和不合理的避稅,降低企業避稅水平。綜合而言,在內部控制處于低質量區間時,內部控制質量提升對企業避稅具有抑制作用。

當內部控制處于高質量區間時,企業控制環境(包括企業文化、管理層理念和經營風格等)相對成熟,內部控制體系設計與執行有效,內外部監督體系相對健全,信息與溝通較為順暢。此時,高質量的內部控制有助于增加企業避稅。首先,根據Robinson等[10]的研究,企業避稅本質上是一種復雜的風險財務活動,企業不僅需要進行有效的稅務管理和運用稅務籌劃技術,還需要擁有合理的組織結構以及財稅知識和經驗的支持。內部控制處于高質量區間,說明企業已經在業務流程與權責分配方面設置合理、運行高效。內部控制質量越高,其組織效率和稅務管理能力越強,越有助于在避免不合規業務和不合規財務的同時,充分挖掘和利用避稅機會,保證企業創造稅務價值。其次,Desai和Dharmapala[7]、Rego和Wilson[11]以及陳軍梅[1]認為,企業管理層對企業的避稅活動有重要影響。公司內部控制高質量代表了內部治理的高質量,間接表明管理者和股東之間的一致性較高,有助于增強管理層為提升企業價值而進行合理合規避稅的積極性。最后,Gallemore和Labro[12]認為,信息在企業中可能扮演重要的角色。稅收籌劃離不開各部門間的溝通與協調。“信息與溝通”機制作為內部控制五大要素之一,有效確保了完善的溝通渠道和協作機制,降低了企業內部的信息不對稱程度,提高了部門間關于稅收優惠政策和節稅空間的溝通和協調效率,進而提高了企業稅收籌劃能力。

綜合以上分析,提出假設1:

H1:內部控制質量與企業避稅之間存在U型曲線關系,即:當內部控制質量處于較低區間時,具有“治稅”作用;當內部控制質量處于較高區間時,具有“避稅”作用。

國有企業和非國有企業在避稅行為上呈現出不同的特征。對非國有企業而言,企業經營權和所有權的分離并不充分,面臨的融資約束相對較多,競爭環境較為復雜,因此企業避稅的動機強烈。當內部控制質量有所提升時,相比于“治稅”作用,非國有企業更加傾向于發揮內部控制的“避稅”作用,以增加企業的留存資源,促進企業成長。另外,非國有企業的稅務風險和違規成本高,即使在內部控制質量較低時,出現激進性避稅的可能性也相對較低。因此,內部控制質量提升的“治稅”作用并不明顯。對于國有企業而言,經理人通常采用任命制度,存在利用避稅的方法掩蓋負面信息的動機。但是,隨著內部控制質量的提升,經理人不合理避稅被發現的幾率變大,避稅風險增加,其政治升遷和聲譽受到嚴重影響的概率也變大。因此,在國有企業中,內部控制質量提升的“治稅”作用效果明顯。綜合以上分析,提出假設2:

H2:相比于非國有企業,內部控制的“治稅”作用在國有企業中更顯著。

三、研究設計

(一)模型設置及變量說明

為了檢驗內部控制對企業避稅行為的影響,本文構建如下實證模型:

在模型(1)中:i和t分別代表公司和年份;TA_CETR為被解釋變量,表示企業避稅程度;ICINDEX為解釋變量,表示企業內部控制質量;CONTROL為與企業避稅相關的一系列控制變量;YEAR和INDUS分別表示行業和年度固定效應。

其中,企業避稅程度(TA_CETR)采用現金流意義上的實際所得稅率計算求得。盡管計算企業實際所得稅率的方法通常有兩種,即會計準則意義上的實際所得稅率和現金流意義上的實際所得稅率,但是相比于后者,Hanlon和Heitzman[13]研究發現,前者容易受到企業盈余管理的影響。考慮到內部控制質量與盈余管理的內生關聯,使用現金流意義上的實際所得稅率更加符合本文的研究目的。為消除企業適用稅率的影響,本文還借鑒劉行和趙曉陽[14]的做法,對避稅指標進行了調整。具體地,企業避稅程度(TA_CETR)由企業實際適用的所得稅率和現金流意義上的實際所得稅率的差值求得。借鑒Hanlon和Heitzman[13]、劉駿和劉峰[15]以及Li等[16]的研究,現金流意義上的實際所得稅率根據“(企業的所得稅費用-遞延所得稅費用+期初應交所得稅-期末應交所得稅)/利潤總額”求得,并縮尾至[0,1]區間。內部控制質量(ICINDEX)即核心解釋變量,以內部控制指數加1并取自然對數表示,該數值越大,說明內部控制質量越高。

參照吳聯生[17]、Tang等[18]的研究,本文還加入了控制變量,主要包括:企業規模(SIZE),用年末總資產的自然對數表示;資產負債率(LEV),用年末總負債除以年末總資產表示;凈資產收益率(ROE),用凈利潤除以平均股東權益表示;企業適用的所得稅率(ATR);操控性應計利潤(DA),用分行業分年度的修正瓊斯模型計算得到;第一大股東持股比例(FIRST),用第一大股東持股數量除以總股數表示;上市年限(AGE),用樣本公司的上市年限表示;成長指標(TOBINQ)、存貨密集度(IN?VENT)、有形資產密集度(PPE)、無形資產密集度(INTANG)、投資收益率(ROI),分別用公司市值、年末存貨凈值、年末固定資產凈值、年末無形資產凈值和年末投資收益除以總資產表示;是否虧損(LOSS),如果樣本企業在上期處于虧損狀態,則將其賦值為1,否則為0。為排除年份和行業效應的影響,本文還控制了年度固定效應(YEAR)和行業固定效應(INDUS)。

(二)數據來源與樣本選擇

本文選取我國滬深主板上市公司2008~2018年的數據作為初始樣本。由于新《企業所得稅法》自2008年開始實行,新《企業會計準則》自2007年開始實行,為保證企業的稅收信息更加一致和可比,樣本年度從2008年開始。在初始樣本的基礎上,本文剔除了金融業、ST股、利潤總額小于等于0和關鍵數據缺失的樣本,最終獲得的上市公司研究樣本為18668個。內部控制指數數據來自DIB內部控制與風險管理數據庫,企業應交所得稅和適用稅率數據來自WIND數據庫,其余數據均來自CSMAR數據庫。為避免極端值的影響,本文對所有連續變量進行了1%分位數的Winsorize處理。

四、實證結果與分析

(一)描述性統計

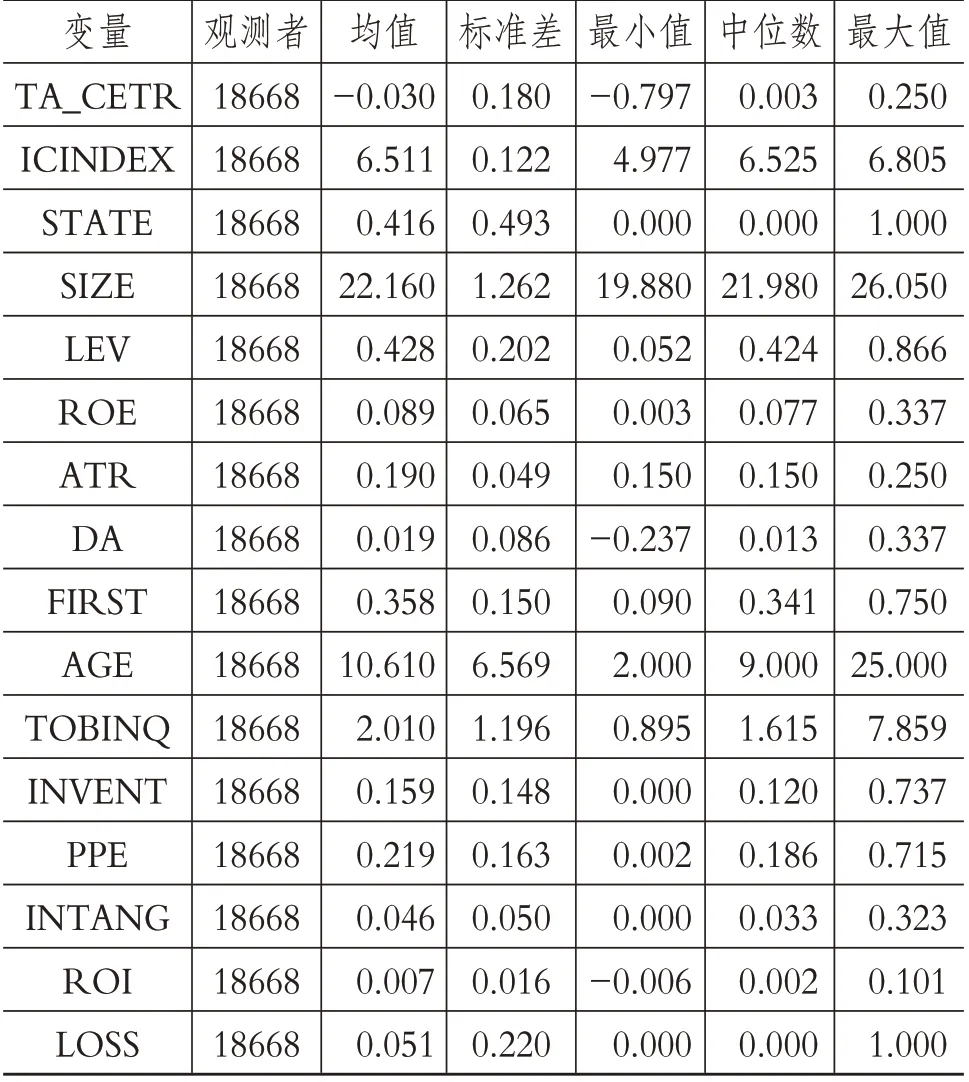

表2列示了主要變量的描述性統計結果。結果顯示:TA_CETR的均值為-0.030,中位數為0.003,分布呈現左偏狀態,意味著大多數企業存在避稅現象;ICINDEX的均值(6.511)與中位數(6.525)較為相近,但標準差為0.122,意味著企業間內部控制質量存在一定差異;控制變量的描述性統計結果與同類研究類似,處于合理范圍之內。本文還統計了樣本企業的產權性質(STATE),STATE=1表示國有企業,STATE=0表示非國有企業。結果顯示,有41.6%的樣本企業為國有企業。

表2 主要變量的描述性統計結果

(二)實證結果與分析

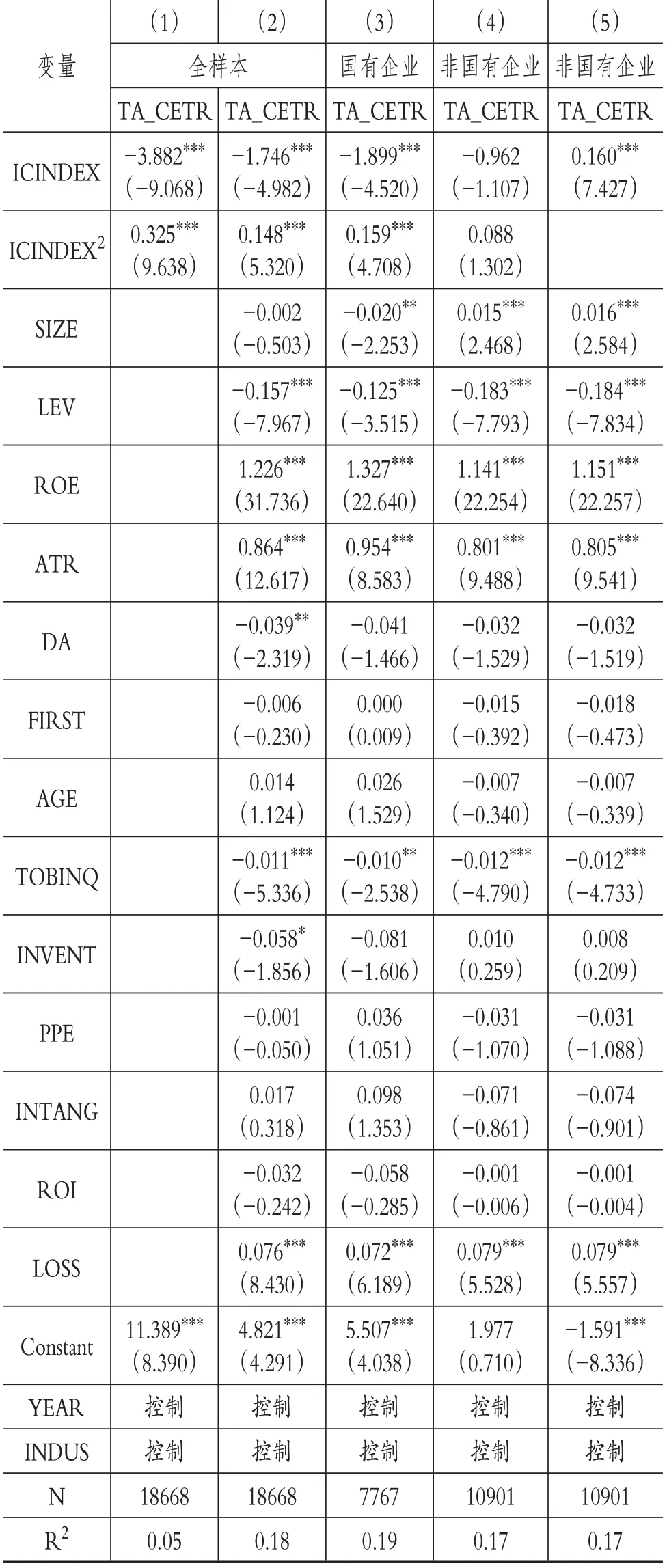

1.基本結果分析。表3第(1)和第(2)列報告了內部控制質量對企業避稅影響的基準回歸結果。第(1)列的結果顯示,只將年度和行業作為控制變量時,ICINDEX平方項的回歸系數為0.325,且在1%的水平上顯著。第(2)列的結果顯示,加入所有控制變量后,ICINDEX平方項的系數依然顯著為正,表明內部控制質量與企業避稅之間呈U型曲線關系,即:當低于轉折點時,內部控制質量的提升有助于降低企業避稅程度,具有“治稅”作用;當高于轉折點時,高質量的內部控制有助于提高企業避稅程度,具有“避稅”作用。因此,H1得到驗證。

2.企業性質的影響。為了考察內部控制質量與企業避稅之間的U型關系是否會因企業性質而存在異質性,本文按照產權性質將總樣本劃分為國有企業和非國有企業,回歸結果見表3第(3)~(5)列。第(3)和第(4)列的回歸結果顯示:在國有企業樣本中,ICINDEX平方項的系數在1%的水平上顯著為正;在非國有企業樣本中,ICINDEX平方項的系數為0.088,但并不顯著。這表明內部控制質量與企業避稅之間的U型關系在國有企業中存在,但是在非國有企業中不存在。在此基礎上,只將ICINDEX納入回歸模型,結果如表3第(5)列所示,ICINDEX的系數為0.160,且在1%的水平上顯著,驗證了非國有企業的內部控制質量與企業避稅是線性關系。上述結果意味著,在國有企業中內部控制具有“治稅”和“避稅”效應,但是在非國有企業中內部控制不存在“治稅”效應,驗證了H2。

表3 內部控制質量對企業避稅的影響

(三)穩健性檢驗

為確保研究結論的穩健性,本文進行了如下穩健性測試:

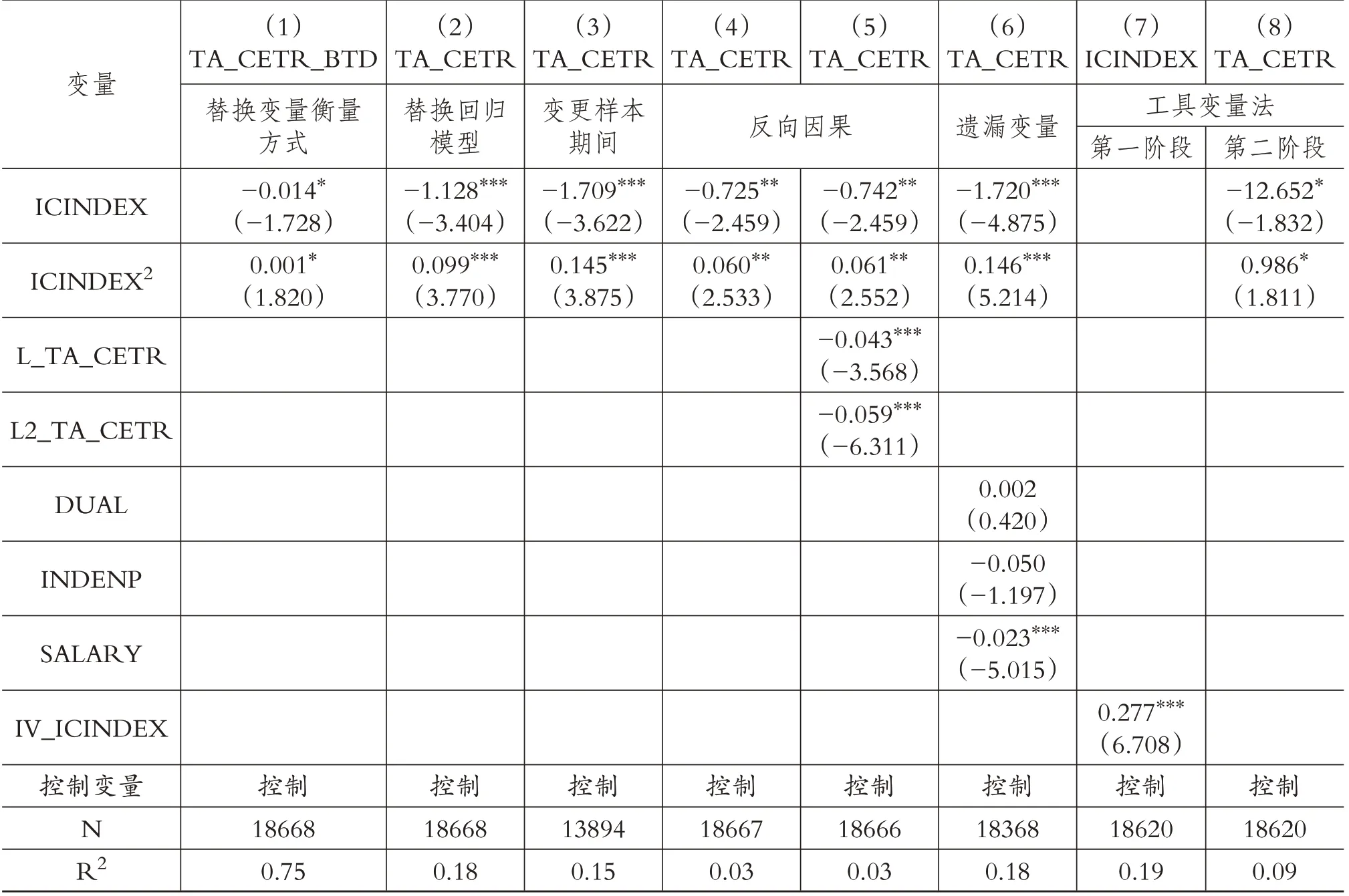

1.替換變量衡量方式的檢驗。用企業會計和稅收差異的差值(BTD)作為企業避稅的指標,具體的計算方式為:BTD=(利潤總額×適用的所得稅率-當期所得稅費用)/期末總資產。據此,重新對模型(1)進行回歸,結果如表4第(1)列所示,本文的結論依然成立。

2.替換回歸模型的檢驗。為了檢驗回歸結果對模型選擇的敏感性,本文運用固定效應方法對模型(1)進行回歸,并將結果列示在表4第(2)列中。結果顯示,ICINDEX平方項的回歸系數仍然顯著為正。

3.變更樣本期間的檢驗。自2012年1月1日起,我國主板上市公司開始實施《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》,這為主板上市公司的內部控制體系建設提供了正式指引。由此,本文選取2012~2018年的企業內部控制數據重新對模型(1)進行回歸。表4第(3)列的結果證實了本文研究結論依然成立。

4.反向因果的檢驗。本文可能存在由反向因果關系引起的潛在內生性問題,解決該問題的一個方法是將解釋變量和控制變量滯后一期。盡管這種方法在一定程度上可以減弱由反向因果引發的內生性,但是仍然存在一些難以解決的問題。比如,當前的企業避稅可能受上一期企業避稅能力的影響,而上一期的企業避稅能力可能與其前一期的內部控制質量相關。因此,除了將解釋變量和控制變量滯后一期,本文還將滯后一期和滯后兩期的被解釋變量納入模型進行回歸分析。表4第(4)和第(5)列的結果顯示,ICINDEX平方項的系數均顯著為正,這意味著反向因果問題沒有從根本上改變本文研究結論的穩健性。

5.遺漏變量的檢驗。遺漏變量問題的存在可能導致估計偏誤。王靜等[19]、代彬等[20]和田高良等[21]認為,公司治理特征會影響企業避稅行為。由此,本文將以下變量納入模型(1):獨立董事占比(IN?DENP),用獨立董事人數除以董事總人數表示;董監高薪酬(SALARY),用董事、監事及高管年薪總額的自然對數表示;是否存在兩職兼任(DUAL),若董事長兼任總經理,則將其賦值為1,否則為0。表4第(6)列的回歸結果與基準回歸的結果一致。

6.工具變量的檢驗。本文借鑒Fisman和Svens?son[22]、張璇等[23]的方法,使用同行業其他公司內部控制質量的平均值作為工具變量。由于同一行業的內部控制質量平均值與每個企業的內部控制質量正相關,而且這一平均值較少影響個體企業的避稅行為,因此可以成為一個較為理想的工具變量。工具變量法第一階段回歸的F值為28.96,遠大于10,說明工具變量對內生變量具有較好的解釋力。弱工具變量檢驗Cragg-Donald統計量為14.25,大于10%偏誤下的臨界值(7.03),即拒絕弱工具變量的假設。如表4第(7)和第(8)列所示,ICINDEX平方項的回歸系數依然顯著為正,與基準回歸結果一致。

表4 穩健性檢驗

五、進一步分析

(一)中介效應檢驗

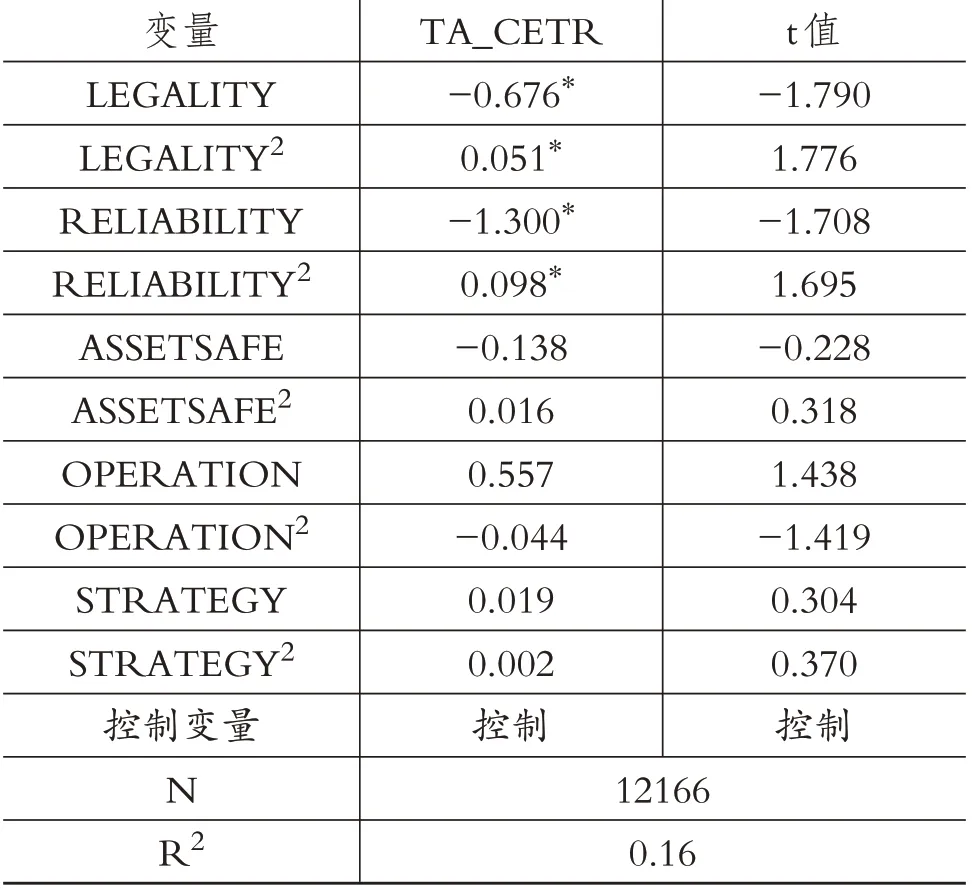

企業內部控制可能通過合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整、促進企業實現發展戰略以及提高經營效率和效果等五個方面目標的實現來影響企業避稅。接下來,本文利用DIB內部控制與風險管理數據庫中披露的內部控制分項指數加1后取自然對數,得到企業的合法合規指數(LEGALITY)、資產安全指數(ASSETSAFE)、報告可靠指數(RELIABILITY)、戰略層級指數(STRATEGY)和經營層級指數(OPERATION),考察內部控制是經由何種路徑影響企業避稅的。根據表5中的回歸結果可知,內部控制主要通過合法合規和報告可靠兩大目標的實現影響企業避稅,即:當低于轉折點時,內部控制通過合法合規和報告可靠目標的實現來降低企業避稅,具有“治稅”作用;當高于轉折點時,內部控制通過合法合規和報告可靠目標的實現來增加企業避稅程度,發揮“避稅”作用。

表5 中介效應檢驗

(二)內部控制與激進性避稅

本文的回歸結果表明,當內部控制處于低質量區間時,內部控制質量的提高有助于降低企業避稅程度,起到“治稅”作用;當內部控制處于高質量區間時,內部控制質量的提高有助于提高企業的避稅程度,起到“避稅”作用。這一結果可能引發思考:內部控制“治稅”和“避稅”的主要對象是何種性質的稅收,是合理性的還是激進性的?對這一問題的回答有助于明確企業內部控制對企業避稅影響的性質。若處于低質量區間時,內部控制的“治稅”作用主要是治理合理性避稅,或者處于高質量區間時,內部控制“避稅”作用引發了激進性避稅的后果,則說明內部控制對企業避稅的影響是扭曲的。基于此,本文將高于3/4水平的避稅作為激進性避稅(RTA_CETR),對內部控制與激進性避稅的關聯性進行研究。

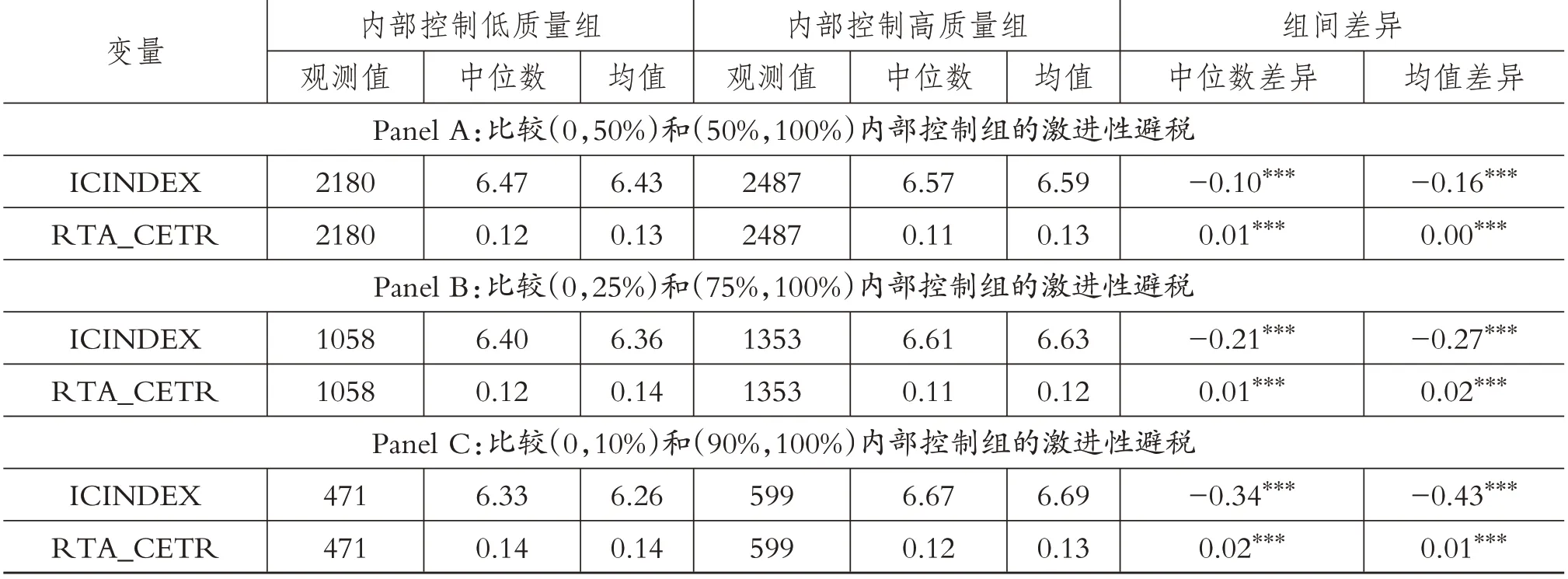

首先,本文進行了組間均值和中位數差異檢驗。根據表6的Panel A,內部控制低質量(小于50%)組的企業激進性避稅的中位數為0.12,均值為0.13;內部控制高質量(大于50%)組的企業激進性避稅中位數為0.11,均值為0.13。兩組之間RTA_CETR的中位數和均值差異顯著,并且在內部控制低質量組呈現出大于內部控制高質量組的趨勢。在Panel B和Panel C中,內部控制低質量組(小于25%或10%)中RTA_CETR的中位數和均值均大于高質量組(大于75%或90%)。據此,可以初步得到結論:相對于內部控制高質量組,激進性避稅更可能發生在內部控制低質量組中。

表6 組間均值和中位數差異檢驗

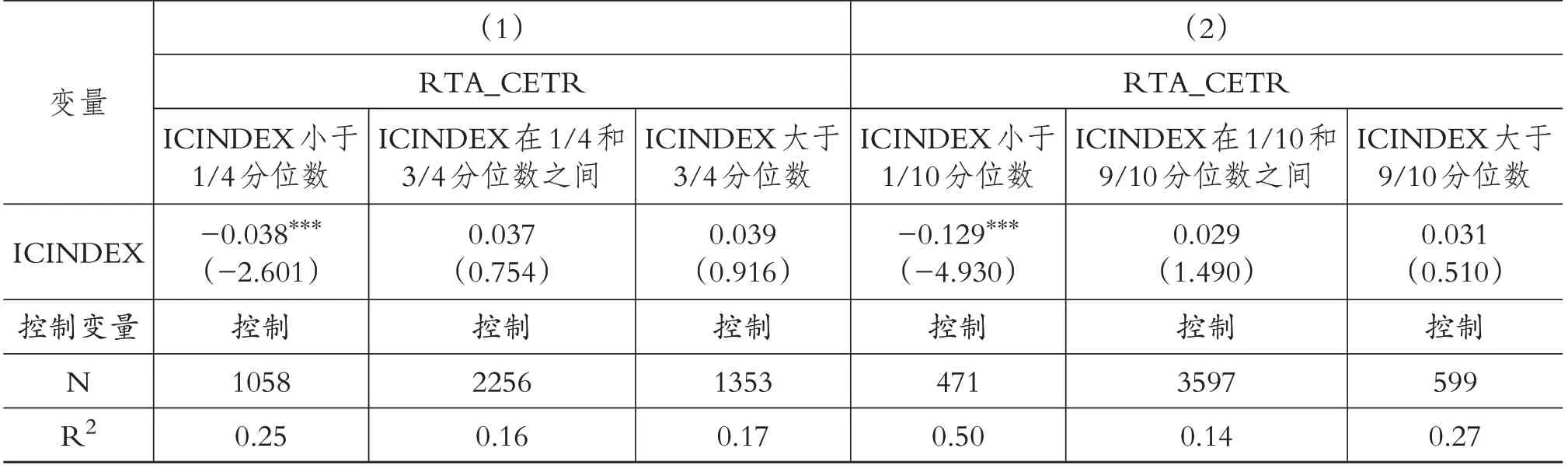

其次,本文進行回歸分析以明確內部控制質量與激進性避稅的關系。表7第(1)列的結果顯示:當ICINDEX小于1/4分位數時,內部控制質量與激進性避稅的回歸系數顯著為負;當ICINDEX在1/4和3/4分位數之間時,ICINDEX的回歸系數雖然為正但是不顯著;當ICINDEX大于3/4分位數時,ICINDEX的回歸系數仍然為正但是不顯著。表7第(2)列與第(1)列的結果基本一致。綜合表6和表7的結果可以發現:第一,當處于低質量區間時,內部控制主要通過減少激進性避稅起到“治稅”作用;第二,當處于高質量區間時,內部控制雖然有“避稅”作用,但是并沒有顯著增加企業激進性避稅。由此可知,內部控制“治稅”或“避稅”作用的發揮對企業而言都是有益的。

表7 內部控制質量與激進性避稅的回歸分析

六、結論與建議

(一)結論

稅收負擔的輕重直接關系到企業實得利益的多寡,如何在國家稅收政策的指導下合理合法地進行有效的稅務管理與籌劃一直是企業關注的問題。本文以2008~2018年滬深兩市A股上市公司為樣本,系統地考察了企業內部控制建設對企業避稅的影響,并分析了這種影響的異質性、傳導路徑和經濟后果,以期為現階段我國內部控制建設提供一些經驗總結和理論參考。

基于實證分析,本文得到以下研究結論:第一,內部控制質量與企業避稅之間呈U型曲線關系。當低于轉折點時,內部控制質量的提升有助于降低企業避稅,具有“治稅”作用;當高于轉折點時,內部控制質量的提升有助于增加企業避稅程度,具有“避稅”作用。第二,內部控制質量對企業避稅的影響存在異質性,在國有企業中兩者之間的U型關系更加顯著。第三,在傳導路徑上,內部控制主要通過合法合規和報告可靠兩大目標的實現影響企業避稅。當低于轉折點時,內部控制通過提高企業的合法合規性和報告可靠性來降低企業避稅,發揮“治稅”作用;當高于轉折點時,內部控制通過提高企業的合法合規性和報告可靠性來增加企業避稅能力,發揮“避稅”作用。第四,在影響的性質方面,內部控制“治稅”的主要對象為激進性避稅,“避稅”的主要對象為合理性避稅且沒有顯著地引發激進性避稅的后果。本文研究結果揭示出我國內部控制建設對企業避稅可以同時產生“治稅”和“避稅”的效果,并肯定了這兩種效果對企業良性發展的有益影響。

(二)建議

從企業避稅這一獨特的視角來看,本文為我國內部控制建設十余年取得的成效提供了經驗證據,肯定了我國內部控制建設的必要性和重要性。對微觀企業而言,一方面,加強內部控制建設可以發揮其治稅作用,有助于降低企業內部不合理避稅,推動企業良性發展;另一方面,當內部控制質量達到一定水平后,企業的避稅能力和空間會有所提升,有利于充分利用企業內部資源、最大化切身利益。因此,堅定地持續推進企業內部控制建設對企業而言是明智之舉。對監管機構而言,盡管內部控制可能會提高企業避稅程度,但是就目前而言,這種提升處在合理區間,并沒有顯著增加激進性避稅。因此,企業應該在政策指引下,積極完善和健全內部控制體制機制,提高對稅務內部控制的重視程度,通過深入了解自身業務與稅法的關系,合理合法并自覺地規范稅收行為,實現自身和社會的“共贏”;監管機構尤其是稅務監管機構,應當明確監管重點,尤其是要注意內部控制質量較低且長期未得到有效改善的公司的稅收行為,并積極鼓勵和引導上市公司完善內部控制體系,包括稅務內部控制體系。

【主要參考文獻】

[1]陳軍梅.稅收征管、內部控制質量與公司避稅[J].稅務與經濟,2014(6):68~75.

[2]陳駿,徐玉德.內部控制與企業避稅行為[J].審計研究,2015(3):100~107.

[3]曹越,孫麗,醋衛華.客戶集中度、內部控制質量與公司稅收規避[J].審計研究,2018(1):120~128.

[4]陳作華,方紅星.融資約束、內部控制與企業避稅[J].管理科學,2018(3):125~139.

[5]王茂林,黃京菁.內部控制質量與企業稅收策略調整——行業層面及時間序列的經驗證據[J].審計研究,2018(4):103~110.

[6]國家稅務總局稅收科學研究所課題組,朱廣俊,張林海.大企業稅務風險內控機制研究[J].稅收經濟研究,2014(5):20~27.

[7]Desai M.A.,Dharmapala D..Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives[J].Journal of Financial Economics,2006(1):145~179.

[8]Desai M.A.,Dharmapala D..Corporate Tax Avoidance and Firm Value[J].The Review of Economics and Statistics,2009(3):537~546.

[9]Desai M.A.,Dyck A.,Zingales L..Theft and Taxes[J].Journal of Financial Economics,2007(3):591~623.

[10]Robinson J.R.,Sikes S.A.,Weaver C.D..Performance Measurement of Corporate Tax Departments[J].The Accounting Re?view,2010(3):1035~1064.

[11]Rego S.O.,Wilson R..Equity Risk Incentives and Cor?porate Tax Aggressiveness[J].Journal of Accounting Research,2012(3):775~810.

[12]Gallemore J.,Labro E..The Importance of the Internal In?formation Environment for Tax Avoidance[J].Journal of Accounting and Economics,2015(1):149~167.

[13]Hanlon M.,Heitzman S.A..Review of Tax Research[J].Journal of Accounting and Economics,2010(2-3):127~178.

[14]劉行,趙曉陽.最低工資標準的上漲是否會加劇企業避稅?[J].經濟研究,2019(10):121~135.

[15]劉駿,劉峰.財政集權,政府控制與企業稅負——來自中國的證據[J].會計研究,2014(1):21~27.

[16]Li O.Z.,Liu H.,Ni C..Controlling Shareholders'Incen?tive and Corporate Tax Avoidance:A Natural Experiment in China[J].Journal of Business Finance and Accounting,2017(5-6):697~727.

[17]吳聯生.國有股權、稅收優惠與公司稅負[J].經濟研究,2009(10):109~120.

[18]Tang T.,Mo P.L.L.,Chan K.H..Tax Collector or Tax Avoider?An Investigation of Intergovernmental Agency Conflicts[J].The Accounting Review,2016(2):247~270.

[19]王靜,張天西,郝東洋.委托代理視角下的公司稅收規避價值效應研究——來自中國資本市場的經驗證據[J].證券市場導報,2014(9):52~60.

[20]代彬,彭程,劉星.管理層能力、權力與企業避稅行為[J].財貿經濟,2016(4):43~57.

[21]田高良,司毅,韓潔,卞一洋.媒體關注與稅收激進——基于公司治理視角的考察[J].管理科學,2016(2):104~121.

[22]Fisman R.,Svensson J..Are Corruption and Taxation Real?ly Harmful to Growth?Firm Level Evidence[J].Social Science Elec?tronic Publishing,2007(1):63~75.

[23]張璇,劉貝貝,汪婷,李春濤.信貸尋租、融資約束與企業創新[J].經濟研究,2017(5):161~174.