注冊制背景下信息披露重大性標準探究

馬志健

2019年修訂的《證券法》正式確立了證券發行注冊制,相比核準制,注冊制最大的不同之處不僅在于審核理念的差異,更在于信息披露架構的不同。注冊制下的信息披露要求更加嚴格,無論是上市審核、上市后持續監管,還是再融資、并購重組均要求公司向投資者披露實際情況,披露信息應真實、準確、完整且符合重大性要求。可以說,注冊制代表市場主導力量的回歸,信息披露被拔高到前所未有的高度。在眾多信息披露標準中,重大性是證券信息披露的核心標準,許多國家和地區都以重大性作為評判信息是否可以披露的準則。這是因為,重大性標準可以很好地平衡投資者需求與上市公司披露成本,防止信息過載。以此為前提展開,本文主要討論注冊制下信息披露重大性標準的功能定位、類型及發展,進而探究我國重大性判斷標準存在的現實問題,并對應提出重大性判斷標準改進建議。

一、注冊制背景下信息披露重大性標準的功能定位、類型及發展

(一)重大性標準的功能定位

重大性(materiality)的經典定義來自于1976年美國聯邦最高法院的論述。美國聯邦最高法院認為,理性投資人認為遺漏事項對投資決策具有實質影響,換言之,被遺漏的事實的披露很可能會被理性的投資者視為顯著改變了全部信息的整體組合(total mix),那么遺漏事項即重大事項。美國聯邦最高法院在TSC案件中認為重大性既是法律問題,也是事實問題,只有在遺漏信息對于理性投資人顯著重要且在此問題上不會有分歧時才涉及法律層面。案件確立的重大性標準備受推崇并影響深遠。此后,美國重大性標準經由一系列經典案例確立起來[1],在實踐中廣泛采納了定性與定量分析相結合的方法判斷是否構成重大性,“投資決策標準”與“證券價格標準”形成了并駕齊驅的局面。

美國證券交易委員會于2000年發布SAB-99,對重大性的定性與定量分析方法進行了系統性闡述。然而,重大性的定性與定量分析是如此困難,即使定量分析方法也僅僅是經驗法則(rulesof thumb)的重述,早在1988年美國法院即申明不可能將重大性限定在一個剛性公式上,美國無意也無可能以一個周延的概念來界定重大性。不得不說,因不同投資者存在個體差異、不同行業關注的重大事項不同、不同規模公司對于重要程度理解不一,重大性標準始終以一種混沌的形式存在,不同法例似乎都在試圖追求完美的重大性標準,避免適用過程中的混淆不清。雖然如此,如果試圖以概念法學之方法探尋重大性的意義,則往往產生南轅北轍的效果,美國海量法院判例不斷拓展重大性內涵即其適例。

一般認為,投資者希望上市公司披露的信息多多益善,而上市公司則希望盡量少地披露信息,重大性的存在主要用于平衡兩者之間的差異。但是,越來越多的證據顯示,立法及司法為上市公司創設了潛在的披露全部信息的一般義務,若不考慮成本—收益或者效率因素,上市公司應向其投資者毫無保留地披露全部信息。盡管如此,嘈雜無用的信息仍然受到普遍厭棄,此時重大性作為篩選標準可以有效協助投資者挑選用于投資決策的信息并防止上市公司利用無效信息掩蓋真實目的。重大性標準旨在使上市公司進行有限度的披露,防止信息過量披露,這對投資者而言至關重要[2]。重大性標準的存在有利于真正將證券實質審核導向轉變為披露導向,推動證券發行注冊制的發展完善。重大性不僅是信息披露制度的核心,也是證券訴訟的核心,但限于篇幅,本文僅討論證券監管領域信息披露重大性的判定標準及規范路徑。

(二)重大性判斷標準的類型劃分

確定何為重大性判斷標準是重要而關鍵的問題,我國注冊制實施時日尚短,加之我國作為大陸法系國家,法院沒有造法的傳統,重大性標準的構造多依賴繼受各國先進經驗,理論研究也未擺脫既有框架,均是在“投資決策標準”及“證券價格標準”之間選擇。“投資決策標準”即以投資者為視角判定對其投資決策有重大影響的信息為重大信息,“證券價格標準”即以股票交易價格產生較大影響作為重大事件。圍繞這兩種判斷標準,形成了不同的理論觀點,較為普遍的有一元理論、二元理論以及新二元理論等。

1.一元理論。所謂一元理論,主要支持采取“投資決策標準”(又稱“投資者決策測試標準”)[3]。該觀點主要認為,“投資決策標準”要比“證券價格標準”更加周全,“證券價格標準”體現的“買者自慎”原則沒有保護證券市場上的中小投資者。如證監會行政處罰決定書[2019]46號中認為“班班通項目對資產評估值實現的重大性影響足以說明評估值嚴重虛增、披露的重大資產重組文件存在重大誤導性陳述的違法事實”。證監會在運用重大性標準判斷是否存在違法事實時會積極從影響投資者價值判斷以及投資決策的視角出發,這也證明了“投資決策標準”在法律實踐中的價值,只是該標準高度模糊,需要結合具體案件進行分析。

2.二元理論。一元理論盡管列舉了“投資決策標準”的種種優勢,但因無視我國立法及司法中大量以“證券價格標準”(又稱“價格敏感測試標準”)進行重大性判斷的事實使得應者寥寥。較為占優的觀點是認可兩種判斷標準的二元理論,認為只要符合任一標準即構成重大性。黃立新等[4]主張以首次公開發行為界,在完成首次公開發行前,由于證券不存在市場價格,因此適用“投資者決策測試標準”;當進入證券交易的二級市場后,則適用“價格敏感測試標準”。如證監會行政處罰決定書[2021]43號中認定“孟慶山、申請人操控信息發布節奏、推動股票價格上漲、精準減持上市公司股票的行為相互匹配,與其避免相關信托計劃虧損以及承擔擔保責任的動機充分印證,認定孟慶山、申請人共同操縱梅花生物,并無不當”。

二元理論認識到二級交易市場重大信息通常與證券價格緊密相關,證監會查處相關違法案件往往圍繞對證券市場價格的擾亂進行,“證券價格標準”在證券交易市場存在重大價值。從市場有效角度分析,我國證券市場正處于向弱式有效市場轉變的狀態,證券價格所反映的信息更多是歷史的和過去的信息,并不能反映證券的未來價值。

3.新二元理論。二元理論首先區分發行市場及交易市場,再對應不同信息披露標準配給重大性判斷標準的做法遭到新二元理論的批判,其認為在首發上市和持續交易階段均可適用“價格敏感測試標準”和“投資者決策測試標準”,公開發行前重大事項也會影響價格,而發行后上市公司重大事項則不一定影響價格。基于兩類測試的特點,新二元理論主張適用“價格敏感測試標準”和“投資者決策測試標準”具有優先級差異。從事后監管執法和司法審判的角度看,“價格敏感測試標準”屬于操作性更強的“規則性規范”(rule),應當優先適用。“投資者決策測試標準”屬于宏觀性的“原則性規范”(principle),以“投資者決策測試標準”的定性分析兜底[5]。

(三)我國重大性標準的實踐發展

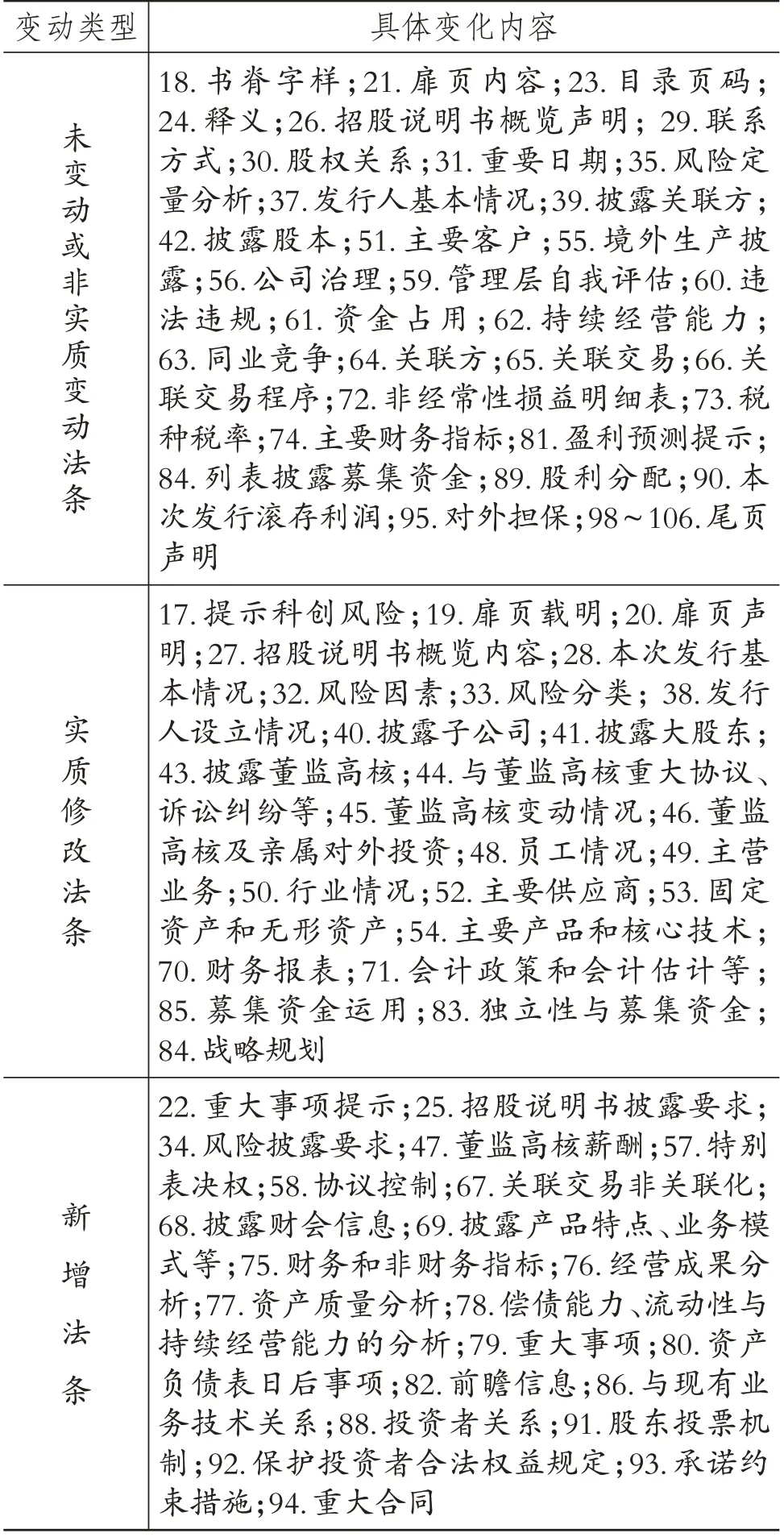

我國重大性標準的實踐發展源起于核準制向注冊制的變化。信息披露導向(投資者需求導向)和實質性審核受制于完全不同的監管理念,審核制下重大性標準實際并未發揮其價值而存在發行和交易階段迎合監管需求的傾向,注冊制以投資者需求導向為核心要素,為重大性標準的使用奠定了基礎。以IPO首發必備的信息披露文件招股說明書為例進行分析說明,如表1所示。

表1 以重大性為核心的招股說明書體例變動情況

注冊制下的《證券法》明確了招股說明書應當披露投資者作出價值判斷和投資決策所必需的信息,重大性判斷標準和其項下內容的合規性、形式美觀的要求也得以在成文法中確立。形式美觀的要求可能受到美國“簡明英語運動”(Plain English Move?ment)[6]的影響,其立法旨在克服申請文件冗長晦澀的缺點,提倡語言簡明清晰、通俗易懂,以幫助投資者快速有效地獲取重大性信息。早期美國證券法規強調信息披露,并未關注信息的簡明及可理解性。因此,上市公司為滿足證券法規信息全部披露的要求,向投資者提供海量信息(信息過載),重大信息淹沒其中[7]。由于文字冗長復雜、晦澀難懂,充斥著大量行業術語和法律術語,投資者通常難以理解甚至棄之不看。核準制向注冊制的轉變在一定程度上意味著招股說明書受眾從核準機關向投資者的轉變,招股說明書應易于閱讀且便于閱讀。在我國,重大性標準與注冊制相得益彰,由于核準制是以實質審核為主,發行人招股說明書的使用人與其說是投資人,不如說是發行審批部門(證監會),重大性標準并未得到很好的貫徹。

與核準制下招股說明書相比較,科創板公司招股說明書雖然編排體例變化不大,但重大性標準的痕跡隨處可見。例如關于關聯方財務數據披露,注冊制以重大性為標準進行重新塑造(見表2)。

表2 發行人關聯方應披露主要財務數據的情形

在重大性標準立法取向下,內容合規系理性投資人認為可影響其作出價值判斷和投資決策所必需的信息(即重大信息)應真實、準確、完整地披露并契合發行及上市條件,簡言之發行上市條件原則上應作為重大事項理解。盡管如此,發行上市條件作為重大事項按照統一標準把握從成本效率角度來講毫無必要。證券服務機構及其相關執業人員應當對與本專業相關的業務事項履行特別注意義務。通常而言,標準越明確具體,注意義務越低;標準越原則模糊,注意義務越高①。

二、我國重大性判斷標準存在的問題

(一)理論缺陷:一元區分的不足與二元區分的謬誤

客觀來說,一元理論觀點的可取之處在于認識到投資者決策標準的獨特價值,提出了“投資決策標準”更為科學,而“證券價格標準”范圍過窄,且與投資決策沒有必然的因果聯系的觀點。但是一元理論忽略“證券價格標準”的價值所在,在法律適用上無視我國法規中大量以證券價格作為判斷重大性的現實。二元理論因應了我國繼受美國以不同規則判斷重大性的實際,甚至認識到發行市場與交易市場對于信息披露要求存在的不同,試圖通過區分不同標準賦予重大性不同的評判尺度,呼應信息披露的差異。新二元理論進一步分析了兩種重大性判斷標準的不同特質,創造性地提出了以價格標準定量分析優先適用并結合投資決策定性分析作為兜底的法律適用思路,兩種判斷標準并行適用。筆者認為,二元區分理論仍存在值得商榷之處。

重大性的判斷標準可以分為原則性規范和規則性規范[8]。美國最高法院建立了重大性判斷原則性規范,但申明拒絕提供判斷重大性的規范性標準。盡管如此,巡回法院的司法判例仍然在涉及“規則10b-5”(Rule10b-5)的案件中演化出針對“顯著改變現有信息整體”要件進行的“價格敏感測試”。美國二元重大性判斷標準是經由判例發展完善的產物,具有典型的實用功能傾向,我國立法多有借鑒。二元理論實際更多地關注兩者不同的稟賦,未充分挖掘兩者之間的內在聯系。

事實上,從重大性的歷史形成進程來看,重大性標準的確立離不開理性投資人概念的引入,與公開、公平、公正的三公原則息息相關,有利于切實保障證券市場投資者的合法權益。但重大性標準的概念是如此難以界定,適用標準是如此難以統一,增加了上市公司合規成本及尋法成本,也增加了行政執法成本。此時,“證券價格標準”所進行的定量分析能夠得出相對確定且說服力較強的結論,具有顯著優勢。“證券價格標準”是有效資本市場的完美詮釋,一個完全有效的證券市場能夠完全反映所有的重大信息,證券市場發生的事項能完美體現于證券價格。然而,市場并不總是有效的,充斥著與上市公司基本面及資產無關的“噪音”[9],證券市場總是以一種失靈的狀態存在,這也是信息強制披露的理論基礎,此時,證券價格并未反映投資者的真實需求。更為重要的是,影響證券價格的因素如此之多,價格變動只能作為信息披露的原因,不構成信息本身,信息與市場價格不存在正相關關系。故此,毋寧說“證券價格標準”是一種獨立的判斷標準,不如說是一種便于操作、易于使用的手段,是根據投資決策標準擬制的一種最典型形態,以易于掌握的方式直接規定,投資決策才是判斷重大性標準的起點。二元理論的謬誤在于忽略兩種判斷標準之間的有機聯系,兩者本質上是一般與特殊的關系,重大性離不開以理性投資人視角進行判斷。

(二)實踐缺陷:“投資決策”向“證券價格”異化

1.兩個市場的割裂。“投資決策”向“證券價格”異化表現為證券發行與交易市場對信息披露不同的要求引發兩個市場重大性判斷標準的不統一,根源在于證券發行與交易市場的割裂。在2019年修訂的《證券法》實施之前,“證券價格標準”是《證券法》唯一認可的重大性判斷標準,如2014年《證券法》第67條對“重大事件”的界定,第75條對“內幕信息”的定義以及第77條對“操縱市場”的定義,均采用了“影響證券價格”的表述。隨著注冊制的到來,“投資決策標準”得以引入《證券法》及相關規范文件,法律法規層面出現了兩種認定標準并行的局面,即影響投資決策和影響證券價格的標準(見表3)。

表3 我國信息披露重大性立法舉例(以上交所股票發行及交易為例)

2019年《證券法》于證券發行章節規定了“投資決策標準”(第19條),于信息披露章節規定了“證券價格標準”(第80條),第19條規定發行人報送的證券發行申請文件,應當充分披露投資者作出價值判斷和投資決策所必需的信息,內容應當真實、準確、完整。而第80條規定若發生可能對上市公司、股票在國務院批準的其他全國性證券交易場所交易的公司的股票交易價格產生較大影響的重大事件,在投資者尚未得知時,上市公司應當立即將有關該重大事件的情況向證監部門和證券交易場所報送臨時報告,并予公告。結合公司股票發行及交易相關規章,似乎可以得出這樣的結論:重大性在發行階段適用的僅僅是“投資決策標準”,而交易階段持續督導環節適用兩個標準。

上市公司在二級市場披露影響其證券價格的信息前,無須披露與投資者作出價值判斷和投資決策有關的信息。事實上,發行人于申請發行上市環節僅有發行價格,缺少公開交易價格,因此法規多不規定證券價格作為評判信息是否重大的依據。據此是否認為發行階段信息披露義務更輕呢?恰恰相反,發行人作為首次公開發行股票的上市公司,立法機關以投資者需求為導向制定了大量規定,就公司財務、合規及行業提出了全面信息披露要求,特別是施行注冊制后,證券發行審核程序發生重大變化,信息披露受到前所未有的重視,重大性標準的模糊性及法規規定的廣泛性為發行人創設了近乎全面披露的一般義務,如創業板IPO中要求發行人以投資者需求為導向,充分披露自身的創新、創造、創意特征,還需充分披露可能產生重大不利影響的各種風險因素②。公司信息披露質量在一定程度上會影響發行價格,但以證券價格來判斷信息是否具有重大性缺少法規依據和實際意義,證券交易價格主要應用于上市后信息披露環節,且作為“投資決策標準”下法定特殊形態存在,僅在無法通過其檢驗的情況下,才會尋求“投資決策標準”。發行市場發行人信息披露要求如此寬泛,重大性標準較低;交易市場上市公司信息披露要求有所放松,重大性標準較高。由此引發立法及司法實踐中的兩個缺陷:第一,重大性標準因信息披露要求不同,在兩個不同的證券市場被人為割裂并不同一;第二,從證券發行到證券交易重大性評判標準由“投資決策標準”異化為“證券價格標準”。

筆者嘗試以科創板上市公司在證券發行和交易階段針對重大訴訟仲裁的信息披露差異說明如下(見表4)。

表4 科創板上市公司重大訴訟在發行及交易階段的披露要求

根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第41號——科創板公司招股說明書》第96條和《上海證券交易所科創板股票上市規則》第9.3.1條的規定,發行人在證券發行階段有關重大訴訟范圍高度概括,且對管理層訴訟情況有特別規定,據此發行人的明智舉措乃披露報告期內所有相關訴訟,除非顯著不重大,此時發行人信息披露并無適用“證券價格標準”或者定量分析的可能。于發行人上市后證券交易場合,訴訟及仲裁是否達到重大性標準可分解出四項按序排列的請求權基礎或檢驗方法:首先,計算涉案金額是否滿足數量及比例要求,若未滿足則不符合重大性標準,繼續檢驗;其次,是否存在法定的兩會決議無效情形,若不存在則不符合重大性標準,繼續檢驗;再次,董事會考察是否存在影響股票價格及投資決策的事項,若不存在則不符合重大性標準,繼續檢驗;最后,依照《證券法》第84條自愿披露。據此,上市公司明智舉措乃披露通過前兩步檢驗的重大訴訟仲裁,其他由于缺少量化標準并無強制披露的可能,除非顯著重大。綜上,證券發行與交易場合對于重大性的判斷標準并不統一,證券交易價格標準中的定量指標存在逐漸掏空“投資決策標準”進行重大性判斷的嫌疑,二級市場上“投資決策標準”逐漸異化為“證券價格標準”。

2.兩個漏洞的產生。確立重大性適用標準的目的不只在于學理思辨,也在于啟發實踐。本文考察證券發行與交易市場中重大性適用標準運用具有重要的現實意義。簡言之,目前立法及實踐的不足在于重大性法理與法律實踐的不統一。此外,法典化的追求傾向在一定程度上不可避免地會產生法律漏洞,“漏洞概念與追求廣泛的、整體法秩序的法典化密切相關”[10]。重大性標準存在漏洞的原因在于概念的模糊以及列舉的有限,甚至是相同事項適用重大性篩選標準的不一致。二元理論或新二元理論的謬誤在于忽略兩種判斷機制的有機聯系,兩者本質上是一般與特殊的法律關系,可適用一般與特殊的法理,依特別規定優先的法律適用原則,至重大性未通過檢驗的,再考察是否符合一般規定,以此達到填補漏洞的效果。重大性標準存在的漏洞可進一步概括為兩點:其一,主張“投資決策標準”和“證券價格標準”并行選擇適用在實踐中可能產生混亂,特別是在證券交易領域,以“證券價格標準”為代表的定量分析往往會侵占“投資決策標準”的適用空間,在缺少指導判例的情形下,重大性標準停留于混沌的概念分析上,異化為量化指標或缺乏理論依據的定性分析。其二,重大性標準法律義務分布不同一,對于同一事物評價不一致,原因在于我國證券發行審核階段對信息披露的要求異常嚴格,而二級市場交易階段對信息披露要求有所放松,重點關注股票價格變動,結果導致發行階段發行人披露海量信息,招股說明書動輒三五百頁起,而上市后僅按照證券價格和其他強制定量標準披露。

三、重大性判斷標準改進建議

(一)填補重大性標準的漏洞

針對重大性標準的第一個漏洞(“證券價格標準”的定量分析對“投資決策標準”適用空間的擠壓),筆者認為可建立“一般—特殊”的重大性適用標準,具體而言:首先,滿足定量分析的“證券價格標準”作為影響投資決策的特殊標準優先適用,若不滿足該定量分析標準,則繼續進行檢驗;其次,考察是否屬于法律所明確規定的重大事項,如管理層財務分析及討論(ESG),仍不滿足該條件則繼續進行檢驗;再次,以投資者需要導向的“投資決策標準”作為一般規則,檢驗是否符合重大標準,若不滿足,則繼續進行檢驗;最后,信息披露義務人可依照《證券法》第84條規定自愿披露非重大信息,如部分預測性信息。綜合證券發行及交易市場情況,我國以“投資決策標準”為重大性判斷一般標準,并以證券市場價格及其他法定情形作為特殊標準。

有疑問的是,在“證券價格標準”所列舉的情形不足以涵蓋所有價格變動情況時,應以“證券價格標準”還是“投資決策標準”進行漏洞填補?事實上,作為漏洞填補的方式,優先以價格標準彌補漏洞與適用“投資決策標準”一般原則其實并無太大差異,漏洞填補的過程,也是結合一般原則續造法律的過程。優先彌補價格敏感的漏洞具有相當之實務難度,但可以作為影響投資決策之重要因素加以考慮。

針對重大性標準的第二個漏洞(證券發行及交易市場的重大性標準不統一),筆者建議證券交易所及證監部門可在證券交易市場加強對企業的問詢并加大執法力度,填補企業上市后信息披露要求下降的漏洞,增加重二級市場違規成本。此外,可分行業、分公司規模(板塊)制定不同標準的詳細指引,提高重大性標準的可及性。目前,我國證券信息披露執法實踐包括對發行過程的全流程監管及上市后的持續監管。對發行過程的監管體現在對招股說明書等公開發行申請文件的審核反饋上,對上市公司的持續監管主要體現為定期報告或臨時報告反饋問詢,對不履行披露義務、內幕交易、操作市場等違法行為的處罰③。分析處罰案例情況可知,違法案例主要集中于內幕交易的認定,重大性并未得到詳細論述和有效彰顯,注冊制下未來執法實踐對于重大性標準的發展值得期待。未來立法也可借鑒日本內幕交易中的內幕信息認定做法,大量采用列舉方式,便于定量方法的適用,減少尋法成本[9]。

(二)完善以理性投資人為核心的重大性標準

與重大性標準相伴而生的概念是理性投資人(Reasonable Investor),重大性的判斷應以一個理性投資人有理由認為該信息在其投資決策過程中是重要的且應知悉的為標準。投資者個體的差異因素遭到拋棄,理性人應是抽象的、客觀的、擬制的人。受到傳統金融學理性經濟人假設的影響,理性投資人應該是這樣一種形象:其一,投資決策總是追求利益最大化;其二,能夠利用現有信息做出最優的投資決策。以重大性為導向的標準,也是以理性投資人為導向的標準。就信息披露而言,重大性標準越高,理性投資人要求越低,披露的內容越少;重大性標準越低,理性投資人要求越高,披露的內容越多。確定重大性及理性投資人標準有賴于判例、立法及理論研究的良性互動[11],是投資者權益保護及證券市場效率平衡的艱難抉擇。以科創板為例,理性投資人的內涵可置于如下兩種情境中理解,其一是科創板的市場定位,即投資人所處的市場環境;其二是投資人的法定范圍。具體而言,科創板上市公司具有科創屬性和高風險(允許虧損企業上市)的特點,突出體現國家重大戰略、核心技術引領。對于投資者而言,無論是機構投資者還是個人投資者,除要求具備相當之財力外,一定的投資理財經驗及金融相關履歷也是必不可少的,投資者并非無門檻的普通大眾投資者。結合上市公司所處板塊、行業特征及規模理解理性投資人的具體投資決策,不啻為一種好的方式。

此外,有研究認為,投資者最為關注的均為財務數據、重要提示、訴訟仲裁、大額合同等重要事項、股份變動及利潤分配情況;最不關注的均為董監高和員工情況、內部控制等[4]。此觀點增強了抽象標準的可操作性,可以通過列舉的方式將理性投資人標準具體化。例如,美國法院通過司法實踐中判例的完善確定理性人標準,法院認為理性投資人應了解一般的經濟運行規律,應了解分散投資的原則,了解貨幣的時間價值,理解保證金賬戶,亦需對證券行業內的薪酬結構有所了解[12]。立法部門可以會同證監會、法院等機構,結合域內域外經驗以及國內市場的情況,對理性投資人的具體標準予以列舉。

四、結論

將投資決策和證券價格同時作為判斷重大性的原則規范不符合我國的法律實踐,無論是一元理論還是二元理論的觀點都存在與我國法律實踐相齟齬的問題。一元理論忽視了價格標準在重大性判斷中的價值,二元理論過分拔高了證券價格標準的適用性,這不僅是理論認知的差異,更是核準制向注冊制過渡的副作用。證券發行與交易市場互不兼容引發重大性判斷標準漏洞的產生,表現為從一級市場到二級市場重大性呈現“投資決策標準”向“證券價格標準”異化的趨勢,二級市場在一定程度上擠壓了以投資者標準挑選重大性的適用空間,兩個市場信息披露的差異進一步造成重大性判斷標準的不統一。重大性標準的漏洞來源于概念的模糊和列舉的有限,以及相同事項信息披露要求的不一致。作為漏洞填補規則,應明確以理性投資人為核心的重大性判斷標準,可適用一般與特殊的法理,依特別規定優先的法律適用原則,至重大性未通過檢驗的,再考察是否符合一般規則。構造重大性標準核心的理性投資人可結合上市公司所處板塊、行業特征及規模大小理解理性投資人的具體投資決策,為增強抽象標準的可操作性,未來可以通過列舉的方式將理性投資人標準具體化。

【注 釋】

①參見《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》第10~13條、《上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答》《上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答(二)》。

②參見《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》第38條、第39條。

③參見行政處罰決定書[2018]16號、[2019]22號、[2019]46號、[2019]49號、[2019]127號、[2020]18號、[2020]57號等。

【主要參考文獻】

[1]Patrick J.Jr.,O'Connor.Disclosure of Regulatory Viola?tions Under the Federal Securities Laws:Establishing the Limits of Materiality[J].American University Law Review,1980(1):225~279.

[2]喬治·吉奧吉夫著.吳紫君,鄒瑩譯.大而不能披露:證券監管中的公司規模和重大性盲區[J].證券法苑,2020(30):165~244.

[3]齊斌.證券市場信息披露法律監管[M].北京:法律出版社,2000.

[4]黃立新,陳宇,吳姬君,劉燦輝.構建基于投資者需求的信息披露制度探討[J].證券市場導報,2014(7):4~14.

[5]徐文鳴.新《證券法》視域下信息披露“重大性”標準研究[J].證券市場導報,2020(9):70~78.

[6]George Hathaway,Kathleen Gibson.The Word from the Securities and Exchange Commission:Put It in Plain English[J].Michigan Bar Journal,1996(75):1314~1362.

[7]Michael S.Friman.Plain English Statutes:Long Over Due or Underdone?[J].Loyola Consumer Law Review,1995(1):7~88.

[8]Park J.J..Rules,Principles,and the Competition to En?force the Securities Laws[J].California Law Review,2012(1):115~181.

[9]趙威,孟翔.證券信息披露標準比較研究——以“重大性”為主要視角[M].北京:中國政法大學出版社,2013.

[10]卡爾·拉倫茨著.陳愛娥譯.法學方法論[M].北京:商務印書館,2003.

[11]Wendy Gerwick Couture.Materiality and a Theory of Le?gal Circularity[J].University of Pennsylvania Journal of Business Law,2015(2):453~499.

[12]Barbara Black.Behavioral Economics and Investor Protec?tion:Reasonable Investors,Efficient Markets[J].Loyola University Chicago Law Journal,2013(44):1493~1528.