小河沿文化陶豆研究

徐昭峰,王凱凱

(遼寧師范大學 歷史文化旅游學院,遼寧 大連 116081)

小河沿文化是遼西地區新石器時代晚期的一支考古學文化。1921年,瑞典學者安特生在發掘遼寧錦西沙鍋屯遺址時就已經發掘出了小河沿文化遺物[1]。1938年,日本學者濱田耕作在《赤峰紅山后》一書中收錄了部分具有小河沿文化特征的筒形罐、彩陶豆等器物[2]。此后遼西地區又發現了許多小河沿文化遺存,但由于出土遺物較少,在相當長的時間里,這部分遺存都沒有被當成一種獨立的文化加以區分,而是被歸入紅山文化的范疇之中。直到1974年內蒙古敖漢旗小河沿鄉南臺地遺址發掘以后,學界對這類遺存的文化內涵和時代有了確切認識,才正式提出“小河沿文化”的命名[3],并將以上遺存歸入小河沿文化的范疇。自此,學界對小河沿文化的討論日益熱烈,相關研究成果也不斷涌現。

陶豆是小河沿文化的基本器物之一,與筒形罐、盆、缽等陶器共同組成小河沿文化的基本器物組合。不過,陶豆并非遼西地區本土考古學文化的產物,對此前人已有諸多研究。陳國慶先生比較了小河沿文化與大汶口文化的陶豆、折肩盆以及八角星紋,認為小河沿文化的陶豆應源于大汶口文化[4]。張星德先生認為大汶口文化與小河沿文化的陶豆都有使用鏤空的習俗,二者應有一定的淵源關系[5]。趙賓福先生檢索了小河沿文化各遺址出土的陶器,認為小河沿文化的陶豆及其鏤孔裝飾來自大汶口文化[6]。綜上,目前學界普遍認為小河沿文化陶豆源于大汶口文化。但是,對于小河沿文化陶豆與大汶口文化陶豆在器型發展演變上的關系、陶豆的功能、陶豆的傳播路線等問題,前人并未進行深入分析。小河沿文化陶豆與大汶口文化陶豆的交流在一定程度上代表著史前以山東地區為中心的東方地區與燕山南北長城地帶為中心的北方地區的交流,對研究我國史前考古學文化的傳播與交流有著重要意義。有鑒于此,筆者以小河沿文化陶豆為出發點,擬就以上幾方面的問題進行探討,不妥之處,尚祈指正。

一、小河沿文化出土陶豆的遺址

自小河沿文化得到正式命名以來,燕山南北同時期遺存的文化關系一直是較為突出的問題,目前主要有三種觀點:一種以索秀芬等先生為代表,認為燕山以南發現的雪山一期、午方類型和中賈壁遺址與燕山以北小河沿文化屬于同一種考古學文化[7];一種以張星德等先生為代表,認為燕山以南的部分遺址可以歸入到小河沿文化中[8];還有一種以趙賓福等先生為代表,認為小河沿文化范圍僅限于燕山以北的遼西地區[9]。筆者贊同第三種說法。正如趙賓福先生在《小河沿文化界說》一文中所說,燕山以南既沒有與燕山以北小河沿文化相近或相同的陶器組合,也沒有燕山以北小河沿文化最典型的尊形陶器,兩地遺址的陶器種類、陶器組合以及陶器紋飾均有差別,不能將它們歸為一種考古學文化,兩地遺址的相似性更多是不同考古學文化間交流的結果。

以趙賓福先生的說法為依據,燕山以北地區出土陶豆的小河沿文化主要遺址有南臺地遺址[10]、白音長汗遺址[11]、石羊石虎山墓地[12]、大南溝墓地[13]、哈啦海溝墓地[14]等。

(一)南臺地遺址

南臺地遺址發掘于1974年,共清理出4 座小河沿文化時期的房址和若干灰坑。房址中不見陶豆。灰坑中出土了5 件陶豆,均殘。其中有2 件彩陶,1 件為彩陶豆盤,外施一層紅色陶衣,繪有三道回紋黑彩;另1 件為喇叭形彩陶豆座,折沿處繪有兩道黑彩。剩余3 件出土于灰坑中,其中1 件鏤孔豆柄最具特色,柄部有兩排整齊排列的三角形鏤孔。

(二)白音長汗遺址

白音長汗遺址發掘于1988年到1989年,在此發現了包含興隆洼文化、趙寶溝文化、紅山文化、小河沿文化等幾支不同的考古學文化遺存。其中小河沿文化遺存較少,僅發現14 座灰坑以及部分地層遺存,共出土陶豆9 件,均殘,數量僅次于筒形罐。其中有2 件豆盤,1 件敞口淺腹,1 件侈口深腹。此外還有7 件豆座,大部分為素面,個別柄部有三角形鏤孔。

(三)石羊石虎山墓地

1960年,昭烏達盟文物工作站在石羊石虎山上清理了1 座小河沿文化墓葬。此墓為長方形土坑墓,墓葬破壞嚴重,墓口和墓室上部被擾亂。清理時共發現隨葬陶器、石器以及蚌器共31 件,其中發現豆柄1 件,出于骨架中部,夾砂灰陶,制作粗糙。同出于骨架中部的還有盂和缽等器物。

(四)大南溝墓地

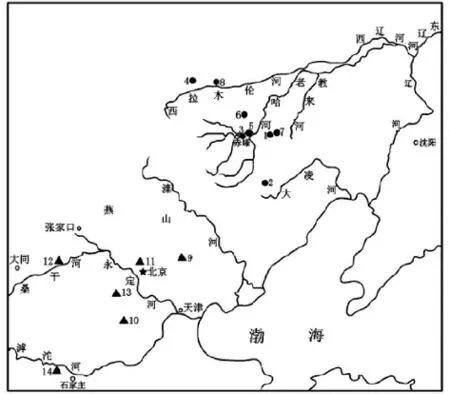

圖一 燕山以北小河沿文化遺址及燕山以南相關遺址分布示意圖(采自趙賓福《小河沿文化界說》)

大南溝墓地發掘于1977年和1979年,共發掘石棚山和老鷂窩兩處墓地,墓葬分為長方形土坑豎穴墓和長方形土坑半洞室墓兩種。石棚山墓地位于石棚山南坡,共揭露出77 座墓葬,明確分為三個塋區,報告中分別編為A 區、B 區、C 區,區內墓葬按頭腳順序成豎行排列。A 區在墓地南部,有墓葬17座,從北至南成豎行排列,共出土陶豆9 件。其中M18、M24、M27、M28、M29 各出土1 件陶豆,M14、M19 各出土2 件陶豆。B 區在墓地東北角,有墓葬32 座,共出土陶豆11 件,分別出自11 座墓葬中。C區又分為南北兩片,分布于墓地西北側,清理和發掘墓葬28 座,出土陶豆20 件,其中M67 出土7件,M71 出土2 件,其余11 座墓葬各出土1 件。石棚山墓地共30 座墓葬出土了陶豆,占墓葬總數的38%,其中22 座墓葬陶器基本組合為筒形罐與陶豆,3 座只有陶豆,其余5 座基本組合或為彩陶豆與陶缽,或為彩陶缽與陶豆。老鷂窩墓地分布在老鷂窩梁南山坡,共清理和發掘墓葬6 座,其中出土陶豆5 件,除M5 出土2 件外,其余3 座墓葬各出土1 件,墓葬陶器基本組合為筒形罐與陶豆。

(五)哈啦海溝墓地

2007年,內蒙古文物考古研究所對哈啦海溝墓地進行了發掘。哈啦海溝墓地面積約2500 平方米,文化性質單一,屬于小河沿文化。哈啦海溝墓地共發現小河沿文化墓葬51 座、祭祀坑1 個,正式發掘了19 座墓葬和1 個祭祀坑。其余32 座墓葬因被盜掘破壞嚴重,只進行了清理工作。哈啦海溝51 座墓葬整體呈南北向排列,大致可分為12 列。正式發掘的19 座墓葬葬式多為長方形土坑豎穴偏洞室墓,有單人葬9 座,二人葬8 座,三人葬1 座,多人葬1 座。墓葬之間沒有疊壓打破關系,應該是在使用前經過規劃的。

正式發掘的19 座墓葬中,有12 座隨葬有陶器,其中8 座墓葬隨葬有陶豆,共計21 件。其中灰陶和黑陶14 件,均為素面,按豆盤腹部形態可分為折腹盆式盤豆、缽式盤豆、盆式盤豆三種。出土彩陶豆7 件,均為泥質紅陶,紋飾以黑彩為主,還有少量紅彩,主要施于豆盤上半部。哈啦海溝墓地所出陶器以陶豆的數量最多,筒形罐及缽次之,基本的陶器組合為陶豆和筒形罐。從隨葬品在墓葬中擺放的位置來看,陶豆一般置于墓主人頭兩側或足底。

二、小河沿文化陶豆與大汶口文化陶豆的關系

最早對小河沿文化做出分期的是《大南溝——后紅山文化墓地發掘報告》,報告將大南溝墓地分為三期,認為三個不同時期的墓葬在各區內都有分布,各區大約是同時開始,平行發展,同時結束,期間先后又略有交錯。《大南溝——后紅山文化墓地發掘報告》開啟了小河沿文化分期的先河,也推動了學界對小河沿文化分期的討論研究。

索秀芬先生以大南溝發掘報告提出的行內從頭到尾的排列順序為前提,對典型器物進行了類型學分析。然后根據陶器、石器形制和紋飾變化,將石棚山墓地分為三期四段,又將老鷂窩墓地劃在石棚山墓地之后,最后將小河沿文化分為四期五段[15]。張星德先生依據考古類型學的方法,對小河沿文化主要遺址出土的器物進行了分析。然后通過器物組合的變化,將石棚山墓地分為三期。最后據此與其他遺址做對比,確定了小河沿文化發展的不同階段,將整個小河沿文化分為三期[16]。趙賓福先生認為相鄰文化在不同階段的互動可以為小河沿文化的分期提供新的思路,他比較了小河沿文化與周邊的考古學文化,然后確定每一階段可供比較的典型陶器,再尋找與這些陶器共存或者與之有共同特征的其他器物,最后將小河沿文化分為早中晚三期。

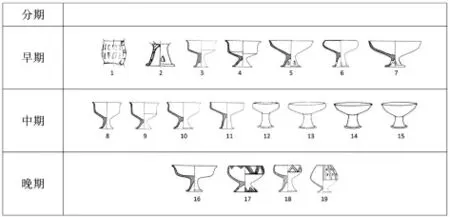

筆者認為,相比于其他分期方案,由于小河沿文化缺少地層關系,按照相鄰文化互動關系進行分期的方案無疑是可行的,也更加符合本文的思想。因此,參考趙賓福先生《再論小河沿文化的分期與年代》一文,可對小河沿文化陶豆做出分期。小河沿文化早期陶豆以南臺地出土的鏤孔豆柄H6:1(圖二,1)、白音長汗出土的三角鏤孔豆柄AT39②a:9(圖二,2)以及石棚山墓地C 區陶豆為代表。這一階段陶豆主要有盆式盤豆、折盆式盤豆以及缽式盤豆,質地多為黑皮陶,流行三角形鏤孔裝飾,豆盤多為深腹,短柄。小河沿文化中期陶豆以石棚山部分B 區及部分C 區陶豆為代表,這一時期陶豆的主要發展趨勢是豆盤變淺,柄較細高。到小河沿文化晚期,盆式盤豆豆盤腹部進一步變淺。

圖二 小河沿文化陶豆分期圖

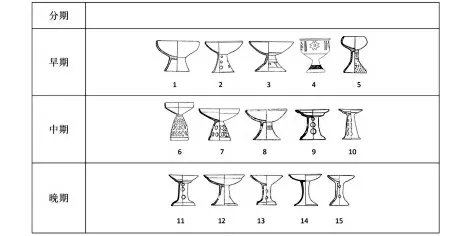

“小河沿文化陶豆來源于大汶口文化”這一觀點前文已做討論。但是大汶口文化廣泛分布于海岱地區,地方類型眾多,各類型特點不盡相同,因此小河沿文化陶豆的具體來源還需進一步討論。對比小河沿文化與大汶口文化陶豆,可以發現,南臺地鏤孔豆柄H6:1 與大墩子M42:16(圖三,6)相似,石棚山M22:2(圖二,3)與大汶口M2005:49(圖三,4)相似,且后者表面的八角星紋紋飾與南臺地遺址出土的器座表面八角星紋十分相似。因此,小河沿文化陶豆應與大汶口文化蘇北及魯中南類型的關系更為密切。參照欒豐實先生《大汶口文化的分期與類型》一文[17],將大汶口文化蘇北與魯中南類型分為三期,其中早期晚段出現了以M2005:49 為代表的折盆式盤豆,中期早段出現了以大墩子M42:16 為代表的高柄鏤孔豆。從時間上來看,小河沿文化陶豆出現時間最早可以追溯到大汶口文化早期晚段。

圖三 大汶口文化陶豆分期圖

將大汶口文化陶豆與小河沿文化陶豆進行對比,可以發現,小河沿文化陶豆的發展趨勢在一定程度上與大汶口文化陶豆相似。兩文化早期陶豆豆柄都較矮,盤腹較深;到中晚期,豆柄變細高,豆盤變淺,高柄鏤孔豆只出現了較短的時期就被淘汰。此外,在小河沿文化晚期出現的長頸雙耳鼓腹壺也含有明顯的大汶口文化因素。發展趨勢的相近表明小河沿文化在其發展過程中一直同大汶口文化保持著交流與聯系。但是,小河沿文化并非全盤吸收了大汶口文化因素,而是在吸收的基礎上做出了一定程度的改造。小河沿文化早期折盆式盤豆和缽式盤豆與大汶口文化同時期的陶豆形制相似,但大汶口文化陶豆豆柄鏤孔形狀多為圓形和菱形,小河沿文化陶豆豆柄鏤孔多為三角形;折盆式盤豆只存在于大汶口文化早期,但在小河沿文化中卻一直大量存在;大汶口文化陶豆在發展過程中豆盤和豆座的大小趨于一致,而小河沿文化陶豆的發展趨勢卻是豆盤變得愈發寬大、豆座愈發窄;大汶口文化早期陶豆多在豆柄部分有裝飾性質的紋飾,但小河沿文化陶豆自出現起就崇尚素面。此外,不見于大汶口文化的深腹盆式盤豆也應是小河沿文化先民的創造。

三、小河沿文化陶豆的功能

關于小河沿文化陶豆的功能問題,學界目前尚無討論。筆者認為,小河沿文化陶豆的主要功能應該是作為祭祀用的祭器。

小河沿文化陶豆主要出土于墓葬和灰坑,不見于房址,因此對其功能的分析主要從墓葬著手。

從墓葬中陶豆的出土情況來看,首先,小河沿文化墓葬中出土的陶豆多放置于墓主的頭頂、頭側或足底,陶豆豆盤的朝向多與頭向一致,應該是在下葬前經過了仔細的規劃。

其次,陶豆頻繁出現在特殊墓葬中。石棚山M39 出土陶豆、筒形罐以及填有“卍”形圖像的黑皮陶壺各1 件。該圖形還見于同一排的M52,M52 出土了帶有類似圖形的筒形罐及白色石鉞,發掘者認為“白色石鉞和成組的圖像符號陶器象征著權力”,因此同出的陶豆可能也有特殊的意義。石棚山墓地有4 座無頭骨墓,死者頭部均置一陶器。其中M20為雙人墓葬,二者均無頭,北側墓主頭部扣有一盂形器,南側墓主頭部扣有一彩陶缽;M29 墓主頭部扣有一罐;M31 墓主頭部扣一陶豆;M35 墓主頭部扣一彩陶缽。此外,哈啦海溝墓地M33 三人葬中的2 號墓主也無頭骨,其頭部扣有一彩陶豆。缺頭現象在史前社會普遍存在,一般認為,造成頭顱缺失的原因主要有吸食骨髓、用頭骨制作器物、作人牲、對先祖的頭顱崇拜、獵頭、戰爭等[18]。小河沿文化的缺頭現象與長江中游地區屈家嶺文化晚期和石家河文化早期的缺頭現象相似,均位于公共墓地或合葬墓中,且缺頭的骨架都是死者本人,因此可以排除人牲說。此外,死者的軀干、隨葬品的數量及擺放情況與正常情況的死者相同,應與對先祖的頭顱崇拜也無關系。相比之下,最有可能的情況就是獵頭活動和戰爭,獵頭事件涉及人員少,但更加頻繁;戰爭則傷亡較大[19]。石棚山墓地共有40 座墓葬進行了性別及年齡鑒定,其中男性22 人,女性13 人,5人性別不明。在22 名男性中,有15 人死亡時間在35 歲以下,56 歲以上男性僅2 人;在13 名女性中,有6 人死亡時間在56 歲以上。從死亡時間來看,青壯年男性的傷亡率遠高于女性,這很有可能是部落間戰爭導致的結果。因此,墓葬中的無頭骨墓可能是在戰爭中犧牲的勇士,為了贊揚他們的功績,安慰他們的魂靈,便在下葬時用陶器代替他們的頭顱。這些陶器幾乎均為彩陶或者有紋飾的陶器,應該不是普通的實用器,而是具有祭祀性質的祭器。石棚山墓地還發現了4 座無人骨墓。墓坑清楚,隨葬品豐富,未見擾動。發掘者認為這一類型墓中應該類似于招魂葬或者衣冠葬。陳平認為這些墓主與無頭骨墓墓主相同,都是部落中戰死的勇士,他們的遺骸可能被敵方掠取,部族只能采取衣冠葬的形式使他的魂靈能得到安息[20]。這4 座墓葬中,M44和M67 都有陶豆出土,其中M44 隨葬品只有1 件陶豆和1 件石錛;M67 隨葬品十分豐富,有20 件,其中陶豆達7 件之多,占隨葬品總數的三分之一,由此可見陶豆的重要性。

此外,陶豆的重要性還體現在小河沿文化墓葬中出現的一種特殊葬俗——碎物葬中。哈啦海溝墓地M39 是一座雙人合葬墓,北部的1 號墓主為16歲左右女性,南部的2 號墓主為25 歲左右女性。墓中出土隨葬品29 件,其中1 號墓主雙臂各戴有1只玉鐲,頸部有1 只蚌環,足底有1 件陶豆座,腰側有2 件陶豆;2 號墓主雙臂各戴有2 只玉鐲,頸部有2 只蚌環,足底有2 件陶豆,腰側有3 件陶豆。哈啦海溝墓地M40 也是一座雙人墓葬,東部的1 號墓主為45 歲左右男性,西部的2 號墓主為18 歲左右女性。墓中出土隨葬品11 件,其中骨簪、玉環、玉鐲等在女性墓主一側,石斧、石鑿、石刮削器和陶豆座則置于男性墓主足底。以上兩座墓葬中都出土有陶豆座,且其擺放位置固定,位于墓主足底。類似情況也出現在石棚山墓地中,除有擾動的墓葬外,M14、M30 各出土1 件柄殘缺的陶豆;M50 出土1件陶罐,罐身上部殘缺;M66 出土1 件殘碎的灰陶缽;M67 出土1 件殘碎的陶罐及1 件殘碎的陶缽;M59、M62、M67、M69 還出土了陶器殘片。老鷂窩墓地M3 出土1 件殘碎陶缽及1 件殘碎筒形罐;M5出土1 件柄殘缺的陶豆,值得注意的是,陶豆柄盤連接處被磨平,表明這種碎物應是刻意而為。碎物葬是一種世界性的葬俗,在我國各個地區普遍存在,流布的時間久遠,從史前甚至延續到現代。北辛文化中期的山東汶上縣東賈柏村遺址M9 中隨葬品陶鼎、缽支座等在被敲碎后放置于墓葬中[21];屈家嶺文化早期的湖北屈家嶺遺址M12 中大型實用陶器均被打破[22]。黃衛東先生將史前碎物葬分為打碎器物為死者陪葬、打碎器物以裝殮死者和打碎器物以祭奠死者三種[23]。從材料來看,小河沿文化碎物葬應屬于第三種。打碎器物又分為完全打碎和部分打碎兩種,這兩種情況小河沿文化中都可以找到。小河沿文化的碎物葬習俗應與同時期燕山南部地區的河北陽原縣姜家梁遺址[24]有關。姜家梁遺址共發現墓葬78 座,大多數有隨葬品,陶器以盆和豆為主,多放置于墓主足側,多數情況下,陶器被有意打破。一般認為,這種“碎物”是有兩種目的,一是為了討好死者,希冀死者不再驚擾生者,即避邪;二是便于死者享用。在這兩種目的下,使用的器物必定有其原因,或為死者生前使用的常用器,或為祭祀死者所用的祭器,這兩種功能在史前生產力水平還較低的社會條件下常常會體現在同一器物上。從小河沿文化墓葬中殘碎的器物來看,陶豆占絕大多數,而筒形罐、罐、缽等少見,可見陶豆應具有祭器的性質。

除墓葬外,哈啦海溝墓地中還發現了一個祭祀坑H1,出土了包括彩陶豆、灰陶豆、彩陶缽、玉璧在內的一批遺物,這就進一步肯定了陶豆具有祭器的性質。

綜上所述,陶豆應該是一種祭祀用的祭器。基于這一判斷,下面對小河沿文化陶豆這一功能的來源做進一步的分析。

小河沿文化是遼西地區繼興隆洼文化、趙寶溝文化、富河文化、紅山文化之后的一支考古學文化,對其祭祀風俗的考察自然要向前追溯。牛河梁的紅山文化“壇、廟、冢”和東山嘴祭祀遺址是20世紀重要的考古發現,也是研究紅山文化祭祀風俗的重要研究對象。牛河梁“壇、廟、冢”共發現專門用于禮儀活動的遺址點有16 處,包括1 座女神廟和13 處積石冢,均建于山梁頂部。其中積石冢ZB4 的冢體下疊壓了一層特殊的土層,發掘者認為該層是構建上層積石冢ZB4 時人為將下層積石冢覆蓋的 “墊土層”。“墊土層”中出土了一件陶豆殘柄N2Z4BD:3,質地為黑皮陶,胎泛淡紅色,器表壓磨光滑,質地與大汶口文化陶豆基本相同[25]。東山嘴祭祀遺址坐落在山梁正中突出的平臺上,按布局可分為中心、兩翼和前后兩端等部分[26]。遺址中陶器有缽、盆、甕罐、杯、瓶形器、圈足盤、豆、器蓋等。殷志強先生認為,東山嘴祭祀遺址大致可分為長方形祭壇和圓形祭壇兩部分,其中長方形祭壇可能是供放祭品的地方。遺址中出土陶器均系盛食器,沒有炊器,也應與此有關[27]。從形態來看,與其他平底器相比,豆與圈足盤更為相似。二者均有圈足、高柄和盤,都制作精良。圈足盤制作精、形規整,陶豆內外磨光。二者可以將貢品高高托起,與地面分離,使祭祀更具有神圣色彩。因此筆者認為,圈足盤和陶豆的功能應該是類似的。紅山文化晚期敬天祭祖之風盛行,圈足盤在晚期的大量出現很可能是先民為祭祀所作。當形式與之相似的大汶口文化陶豆傳播到遼西地區后,紅山文化先民便將陶豆同圈足盤一起作為擺放貢品的祭器,用于祭祀的典禮中。小河沿文化在吸收了大量紅山文化因素的過程中,也吸收了將陶豆作為祭器這一做法,將陶豆用于各種祭祀的場合。

古人用豆作為祭器由來已久,《詩經·大雅·生民》記載了周人祭祀先祖的儀式“卬盛于豆,于豆于登。上帝居歆,胡臭亶食。”意思是祭品裝在豆中,香氣升騰到天上,上帝因此得到了享受。“登”也是豆,《爾雅》云:“木豆謂之豆,竹豆謂之籩,瓦豆謂之登。”“瓦豆”即陶豆,“登”甲骨文寫作“”(《合集》4646),豆下有一雙腳,豆上有一雙手。意為以手捧豆,走上祭臺為先祖與神靈奉上貢品。

綜上所述,小河沿文化的陶豆應該是一種用作祭祀的器物,其使用方式應該是在豆中盛放貢品,在祭祀死者或先祖之后,將陶豆隨葬入死者的墓葬或祭祀坑中。

四、陶豆的傳播路線

小河沿文化地處燕山以北的遼西地區,大汶口文化地處以山東地區為中心的海岱地區,二者之間的交流,是以豫北冀南地區的大司空文化為紐帶展開的。

大司空文化是新石器時代晚期的一支考古學文化,因河南省安陽市大司空遺址的發掘而得名,主要分布在豫北冀南地區,典型遺址有河南省安陽鮑家堂[28]、新鄉洛絲潭[29],河北省磁縣下潘洼[30]、邯鄲百家村[31]等。大司空文化極少有居址和墓葬發現,因此對其內涵的研究不夠深入。但是,在河北保定容城午方的大司空文化遺址中發現了部分小河沿文化遺存和大汶口文化遺存,為研究三者間的文化交流提供了證據。

容城午方T5②:274 彩陶缽(圖四,1),微斂口,尖唇,曲腹,小平底,器表飾有黑彩,花紋為上下對稱的半重環紋,器型與紋飾同大南溝石棚山墓地M29:4(圖四,2)相似。午方遺址還出土了較多的具有小河沿文化因素的平底筒形罐,卻不見下潘洼、百家村等遺址中常見的用作炊具的三足鼎、釜等器物。此外,午方遺址中發現的細泥磨光黑陶、細泥白陶、石器中的有段石錛等與大汶口文化較為相近。午方遺址所在的保定地區一直是中原地區與北方地區交流的樞紐,前文已提到,部分學者將包括午方遺址在內的燕山以南地區含有小河沿文化因素的遺址歸入小河沿文化的范疇內。因此,大汶口文化陶豆應該是先北上傳播到以午方遺址為代表的燕山以南地區,之后在燕山南北地區考古學文化的交流互動過程中,被小河沿文化所吸收。

圖四 小河沿文化與大司空文化的對比

五、結論

以上對小河沿文化陶豆的相關問題做了探討,內容包括小河沿文化陶豆的來源、功能及傳播路線,現概述如下:

小河沿文化的陶豆來源于大汶口文化。陶豆最早可能在大汶口文化早期晚段就傳播到了小河沿文化,小河沿文化陶豆的發展演變同大汶口文化陶豆在一定程度上是相似的,但小河沿文化也對陶豆進行了一定的改造以適應自身的發展。

陶豆在小河沿文化中主要用作祭器。通過對小河沿文化墓葬的研究發現,陶豆在墓葬中出土的數量僅次于筒形罐,與筒形罐和缽共同構成小河沿文化的基本器物組合。陶豆在墓葬中擺放的位置較為固定,總是與墓主的頭向保持一致,并頻繁出現于特殊墓葬如無頭骨葬、無人骨葬、碎物葬中。結合紅山文化牛河梁“壇、廟、冢”及東山嘴祭祀遺址出土的陶豆來看,小河沿文化陶豆應該是繼承了紅山文化陶豆的功能并有所發揚,其功能應該是作為盛放貢品的祭器。

陶豆從海岱地區傳播到遼西地區是以冀北地區的大司空文化為紐帶的。河北容城午方遺址同時出土了具有小河沿文化因素的陶缽和筒形罐等器物,同時,遺址中發現的泥磨光黑陶、細泥白陶、石器中的有段石錛等具有大汶口文化的特征。因此可以認為,陶豆是先傳播到了冀北地區,然后通過燕山南北的文化交流,最后被小河沿文化吸收。