印度尼西亞傳染病防治與世界衛生組織的角色

——以天花防治為例*

吳耀庭

第二次世界大戰后,隨著非殖民化運動的發展,世界上出現許多新獨立的國家。這些新獨立國家不僅籠罩在美蘇兩極爭霸的陰影下,更面臨著國家建設的重擔。而因人口流動、貧困、政權更替帶來的社會動亂,為傳染病的擴散提供了溫床。印度尼西亞獨立后,穩定政權、塑造國家認同、發展經濟等問題是重中之重,但因其“千島之國”的特殊性和戰亂、貧困、政權更替導致的社會動蕩,傳染病的擴散也成了一個嚴峻的問題。在與傳染病的長期斗爭中,國際合作是印尼政府防治傳染病的重要方式,其中天花(Smallpox)防治就是典型的案例。

印尼天花疫情的嚴重性,不僅是印尼政府的棘手問題,也是世界衛生組織的關注對象,加上同時期印尼外交政策和國際形勢的轉變,世界衛生組織與印尼在天花防治上展開了20多年的合作,順利地幫助印尼根除了天花。因此,對這一時期印尼與世界衛生組織在天花防治上的合作的研究,不僅可以了解印尼傳染病防治的寶貴經驗,拓寬印尼疾病史、外交史研究的視野,還可以挖掘冷戰時期世界衛生組織在全球性傳染病防治中的角色和作用,為今天肆虐全球的新冠疫情的防控提供一定的參考。

印尼與世界衛生組織的合作是印尼根除天花的重要原因之一,但目前國內外學界關于這一問題的學術成果較少。維維克·尼拉坎坦(Vivek Neelakantan)在《印度尼西亞天花根除中的群島困境》中,以通史的寫法對1840—1974年間印尼的天花防治進行梳理,借此分析群島地理特征對印尼天花防治的影響。這篇文章對本文具有較大的啟發性,但該文沒有關注印尼天花防治中的國際合作。此外,其他研究成果或聚焦于荷印時期天花疫苗在印尼的接種,或對印尼的天花防治一筆帶過。總而言之,對印尼天花防治中國際合作的研究的不足,給本文的研究留下了深入的空間。基于現有的研究成果,本文擬以檔案資料為基礎,從印尼政府的天花防治困境出發,以世界衛生組織與印尼政府在天花防治上的具體合作為主線,探討世界衛生組織在印尼天花防治及世界傳染病防治合作中的角色。

一 天花疫情重返印尼

天花是由感染天花病毒導致的烈性傳染病,最早的天花感染者(即零號病人)如今不得而知。根據遺傳學的現代模型顯示,天花病毒可能在距今4.8萬-1.6萬年前由鋸齒動物轉移到人類。天花病毒從動物到人類的轉移,影響了人類歷史的進程。伴隨著新航路的開辟和歐洲殖民者的擴張,天花病毒成為世界性的難題。16世紀,東南亞諸多島嶼出現了天花病例。1618年,在馬魯古群島的荷蘭總督首次提到印尼群島上的天花疫情。荷蘭政府占領東印度群島全域后,為了防控天花疫情,在1804年對東印度群島進行了定期的天花疫苗接種,天花疫情得以控制。1933—1940年間荷屬東印度群島的年均報告天花病例均為10例以內,至1940年首次沒有報告新增病例。

1942年日本入侵荷屬東印度群島,荷蘭政府在當地建立的天花疫苗接種體系遭到破壞。1945年后荷蘭政府試圖重返東印度群島,局勢再次陷入混亂。戰火與獨立運動,進一步破壞了荷蘭政府在印尼建立的天花疫苗接種體系。1950年獨立后,印尼的天花病例遠超日本入侵前的天花病例數,在世界各國中也居于前茅。據表1,自1950年起,重返印尼的天花疫情呈現出兩個特點:第一,印尼的天花疫情在20世紀50年代初達到一個峰值。第二,50年代初印尼感染天花的死亡率較高。尤其是1952年,印尼因天花死亡人數達到峰值,天花病例的死亡人數首次超過新增的病例數。

表1 1948—1957年印尼的天花疫情

印尼獨立初期的天花疫情呈現出高感染率、高死亡率的特點,阻礙了國家建設。尤其是1965年“9·30事件”后,印尼政局陷入混亂,天花疫情再次出現蔓延趨勢。從世界衛生組織的數據上看,1965年印尼的天花確診病例數量是1964年的2倍,1966年則翻了近10倍(見表2)。戰亂、社會動蕩等多重因素交織,使天花病毒找到重新傳播的土壤,獨立前得以控制的天花疫情在印尼卷土重來。天花疫情不僅是蘇加諾時期面臨的難題,也成為蘇哈托鞏固其政權必須處理的問題。

表2 1965年后印尼的天花疫情

20世紀五六十年代,在世界范圍內,相較于其他傳染病疫情而言,天花疫情因其較為成熟的疫苗技術,已經可控,甚至可以完全根除。因此從全球范圍看,印尼天花疫情是較為嚴重的。這主要體現在兩個方面:首先是感染病例數量多。自20世紀50年代以來,印尼的天花感染病例數量長時間居亞洲前三,僅次于印度與巴基斯坦。以1968年為例,亞洲確診的天花病例數量占世界的80%,其中印尼、印度以及巴基斯坦三國所報告的確診病例占亞洲國家總確診數量的99%。其次是防治進程慢。從1962年開始,世界上未根除天花的國家逐年減少,但印尼的天花疫情仍是其傳染病防治中的難題。

表3 1962—1969年有天花病例的國家數量變化

獨立后印尼天花疫情的嚴重性,也使部分國家倍感擔憂。1963年,瑞典政府指責印尼是天花再次輸入歐洲的根源,因為一名瑞典水手感染天花,而其在從澳大利亞前往瑞典的途中,經停雅加達機場。盡管這名水手也曾在印度加爾各答短暫停留,但印尼依然被瑞典政府指控為天花病毒來源。作為印尼的鄰國,澳大利亞同樣對印尼的天花防治不力表示不滿。1950年,澳大利亞衛生部要求從嚴檢查來自雅加達乘客的天花疫苗接種證明,并且對沒有接種疫苗的乘客強制接種。1967年,世界衛生組織同意使用澳大利亞政府更新的天花疫苗接種證明,原因在于印尼的天花疫情嚴重,對澳大利亞應對境外天花病例的輸入造成直接的威脅。

病毒本身沒有國界,但病毒會被人為利用,帶來所謂的偏見。在20世紀五六十年代,對天花疫情的防治不力,損害了印尼的國家形象。直到1970年,印尼仍被世界衛生組織認為是天花疫情最為嚴重的四個國家之一。正因為這樣,在1966年世界衛生組織的“全球根除天花計劃”中,印尼成為該計劃在亞洲的第一站。

二 困境與機遇:印尼與世界衛生組織合作的動因

面對洶涌的天花疫情,當時印尼國內存在諸多防治困境。這讓印尼政府意識到:單憑印尼一己之力,無法在印尼境內根除天花,因此,需要合理利用國際援助,推動天花防治的國際合作。同時,世界衛生組織自成立后,對全球性傳染病防治工作頗為關注,也將目光投向了天花防治,主動向印尼伸出援手。

(一)印尼天花防治的困境

印尼天花疫情的防治困境,主要體現在對防治體系的構建上。世界衛生組織認為:“根除印尼的天花疫情必須將疫苗接種體系和其他防治體系相結合。”即天花防治體系需要走“1+N”的模式,以天花疫苗接種體系為基礎,輔以大量的公共衛生資源,構建輔助體系,才能實現免疫效果的最大化。

1.重建天花疫苗接種體系的困境

印尼天花防治的第一個困境是天花疫苗接種體系被破壞。疫苗接種體系包括疫苗、接種流程以及接種人群“三要素”,對于緩解甚至結束傳染病疫情,具有無可替代的作用。20世紀30年代,荷屬東印度群島上的天花疫情之所以能得到控制,原因在于荷蘭政府推行的天花疫苗接種體系,這一體系以萬隆和荷蘭本國的疫苗生產單位為基礎,定期定點地對荷屬東印度群島上的居民尤其是新生兒進行大規模接種。獨立后,印尼政府試圖重建被戰爭和動亂破壞的天花疫苗接種體系,但以下三個問題的存在制約了疫苗接種體系的建立。

首先是印尼的天花疫苗生產和研發能力落后。蘇加諾時期,天花疫苗的生產集中在萬隆,但其實際產量僅為2000萬-3000萬劑,加之其他的疫苗成品來源,每年只能為25%-35%的印尼民眾進行接種,且均為常規的天花疫苗。在印尼濕熱的環境中,凍干疫苗的免疫性強于常規的疫苗,但印尼政府不具備凍干疫苗的技術與生產能力。這是制約印尼疫苗成品來源的主要因素。

其次是群島地理特征限制印尼天花疫苗的接種效果。印尼是著名的群島國家,領土廣闊且分散,島嶼間運輸能力差。印尼偏遠島嶼與大中城市的天花疫苗接種存在差距,影響到天花疫苗接種的范圍與效果。1955年,印尼政府向世界衛生組織提交的一份“1953—1954年印尼天花疫苗接種問題”報告,其中提到人口的分散、濕熱的氣候以及廣闊的領土,讓天花疫苗在運輸過程中無法有效地保存,大大地降低了防疫效果。

最后是疫苗接種人員的不專業影響了天花疫苗接種進度。獨立后,負責接種工作的多為印尼本土醫護人員,其中部分人員沒有接受過專業培訓,不能科普疫苗的作用,無法及時解答民眾的疑惑,造成偏遠地區的疫苗接種率不甚理想。

2.傳染病專業醫院與醫護人員稀缺

印尼天花防治的第二個困境在于:缺乏足夠的傳染病醫院和醫護人員。獨立后,印尼政府設立衛生部,由1名衛生部長和13個部門組成,1956年增設農村衛生與教育部,各級行政區都設有衛生行政部門。但印尼本土醫護人員和國外相比存在差距,尤其是在外國籍醫生撤離印尼后。1955年,印尼衛生部健康教育與衛生組織司司長穆赫塔爾在世界衛生組織的會議上提出,印尼本土醫生數量少,且儀器設備落后,影響了印尼對天花感染者的治療。

20世紀50年代初,印尼醫護人員稀缺,每10,000個民眾只有1個醫生,且分布不均,尤其是傳染病領域的醫護人員更為稀缺。根據1954年的統計數據,印尼共有664個醫院、62,778張病床投入使用,其中524家醫院為不具備收治傳染病患者條件的普通醫院,占醫院總數的78%,且無法得知專業傳染病治療機構及病床數量,每1000人享受不到1張病床。第一個五年計劃(1956—1960年)后,印尼增加近300家醫院和10,000多張床位,但在傳染病專科醫院中,僅結核病專科醫院數量得到增長。醫院和醫護人員的稀缺,間接導致部分天花病人被安排在簡陋的環境進行非專業的治療,造成天花疫情的擴散。傳染病領域醫療資源缺乏,成為印尼天花防治的困境之一。

到蘇哈托執政初期,印尼政府將更多的精力放在經濟與民生建設上,也無法在短時間內完成公共衛生資源建設。盡管1970年前印尼的醫院和病床數量有所提升,但傳染病醫院建設依然沒有得到足夠的重視。根據1968年的數據顯示,印尼傳染病醫院的數量和病床數止步不前,甚至有所下降(從19所下降到18所)。1967年,印尼政府統計的醫生數量有3994名,民眾醫生比達到了28000:1,且大多數的醫生非傳染病領域醫生。

傳染病醫院、病床和醫護人員的稀缺,使天花感染者,尤其是偏遠地區的民眾無法得到有效治療,甚至造成死亡,這一問題在印尼獨立初期尤為嚴重。醫院、病床的稀缺,需要通過大量資金投入進行補足,而醫護人員的培養既需要資金,也需要教師,這些都是獨立后的印尼缺乏的。教學場所、專業醫學教師以及教學設備的缺乏,讓印尼的醫學教育一度陷入停滯。因此,如果只依靠國內的公共衛生資源,印尼很難在短時間內完成根除天花的任務。

3.公共衛生教育滯后

印尼天花防治的第三個困境是對普通民眾的公共衛生教育處于滯后狀態。在荷印時期,荷蘭政府推行的天花疫苗接種體系很大程度上是強制接種行為,沒有對普通民眾開展公共衛生教育。印尼獨立后,部分民眾不僅抵制天花疫苗接種,而且拒絕執行保持社交距離等措施,甚至隱藏感染者。部分民眾的不配合,源于印尼公共衛生教育的不普及。1952年世界衛生組織的調查報告顯示,東南亞諸國對普通民眾的公共衛生教育與獨立前相比沒有發展。1956年,印尼政府在農村地區設立公共衛生教育專員,以在農村普及公共衛生教育。但1957年印尼代表安華(Anwar)在世界衛生組織的會議中承認,印尼國內的公共衛生教育與其他國家間存在差距。普通民眾公共衛生教育的滯后,是獨立初期印尼天花疫情擴散的原因之一。

4.國家財政支持有限

天花疫苗接種體系重建的不順利,傳染病防治醫院、醫護人員的稀缺以及公共衛生教育的滯后,都與印尼政府在公共衛生領域的資金投入不足有著直接聯系。此外,一直被印尼政府所忽視的天花監測體系,也因為財政支持有限而無法建立。1959年,印尼中央與地方衛生部門、高等院校和實驗室對印尼的天花疫情進行調查,提出改進措施,其中提到監測印尼國內幾個重點的天花疫情區域,但這一想法沒有得到政策支持。世界衛生組織指出,印尼政府沒有建立起對天花疫情的監測體系,這既是過度迷信疫苗免疫效果的結果,又是其在天花防治上投入不足的體現。

印尼天花防治的第四個困境,即國家財政資金的支持有限。獨立后,印尼政府接收了大量的外來援助,其中包括美蘇兩大陣營的不同國家。但在蘇加諾時期,因經濟建設和國家穩定的諸多問題,印尼政府較少將精力放在公共衛生建設上。1954年,安華聲稱印尼公共衛生預算會增加到占政府財政預算的3%。實際上在1952—1955年間,印尼政府給予衛生部的資金占比分別為1.9%、1.2%、2.0%以及1.9%。1956年后,印尼先后陷入西伊里安事件、印(尼)馬對抗等爭端中,經濟發展也陷入停滯,這使得公共衛生的資金更加捉襟見肘。

蘇哈托上臺后,印尼放棄激進的外交政策,投入到國家建設中。蘇哈托執政初期,印尼政府對公共衛生領域的投入從2.5%穩步提升到5%,這其中不包括地方政府給予的財政補貼。盡管印尼在公共衛生領域的投入相較于蘇加諾時期有所提升,但公共衛生領域的建設資金仍有缺口。1969年印尼代表蘇連蒂·薩羅索(Sulianti Saroso)在世界衛生組織的會議上提出,在公共衛生領域,印尼需要更加充足的資金,以遏制天花疫情的擴散。

獨立后印尼天花防治時期(1950—1972年)正處于經濟發展的起步期或不穩定期,在天花防治的四個困境中,資金不足會影響到公共衛生資源的建設、疫苗的研發生產以及公共衛生教育的發展。天花疫情卷土重來,加之天花的防治困境,使印尼急需外來援助。

(二)印尼與世界衛生組織合作的機遇

1.印尼政府對國際合作的推動

無論是蘇加諾時期還是蘇哈托時期,印尼政府都認識到,不借助外力,無法達到根除天花的目的。因此,印尼政府一直在尋求世界衛生組織的援助。

1949—1966年,印尼總統蘇加諾實際上是對外政策的決策者,其不結盟的外交政策思想可以概括為:積極中立、和平共處和反帝反殖斗爭。這種思想在天花防治中的體現是,印尼政府積極地推動國際合作,印尼駐世界衛生組織的代表多次在會議上向國際社會求助,尤其是尋求與世界衛生組織的防治合作。1952年9月,安華向世界衛生組織提出印尼農村醫護人員培訓存在的難題,希望世界衛生組織盡快出臺相關援助政策。不僅如此,印尼代表從疫苗、資金、專家、教育等多領域向世界衛生組織發起援助請求。但蘇加諾的反帝反殖思想又使他對被大國控制的世界衛生組織抱有懷疑態度,更希望通過自身的努力,輔以部分外力,可以完全根除印尼境內的天花。1959年,安華認為印尼政府完全有能力在3-5年間消滅天花,天花疫情在印尼國內已經不構成威脅,這就是最好的例證。

蘇哈托時期,印尼政府將國家發展重點轉向經濟與民生建設,尤其是加大了在公共衛生領域的投入,力求將公共衛生體系從政府建立到每一個印尼普通民眾的家庭之中;同時,注重利用國際組織展開多邊外交,例如東盟。因此,相較于蘇加諾時期,蘇哈托政府更注重外援,也更信任國際組織。表現之一即是,世界衛生組織在開啟“全球根除天花計劃”時,順利地與印尼簽署協議并全力實施。在實施這一計劃的過程中,世界衛生組織需要監督、指導甚至干涉所在國的天花根除進度,而要在預期時間內完成根除天花的目標,與相關國家政府的信任和全力配合分不開。

蘇加諾和蘇哈托兩個時期的印尼政府,盡管在對待國際合作上的態度有所不同,但都認識到印尼的天花防治需要國際合作。正是因為印尼政府對外來援助的需求,世界衛生組織才得以順利地與印尼展開合作。從某種程度上來說,這是印尼緩解甚至根除天花疫情的重要前提,也是機遇之一。

2.世界衛生組織對全球天花防治的關注

一般認為,20世紀五六十年代世界衛生組織受到美蘇兩國的直接制約,沒有活動自主權。近年來,一些學者逐步打破這一認知,認為盡管世界衛生組織的活動受到大國限制,但其“承擔著推進世界各國衛生制度建設、建立全球性防疫體系的作用”,對全球傳染病防治的發展起著推動作用。在眾多的傳染病防治中,天花是世界衛生組織重點關注的傳染病之一。20世紀五六十年代,成熟的技術和已有國家的防治經驗,讓世界衛生組織得以在世界范圍內提供天花根除的援助。世界衛生組織在天花防治行動上具有一定的自主權,體現在其掌握天花疫苗技術以及現代化的傳染病防治經驗。因此,在蘇加諾時期,世界衛生組織主動地關注印尼、印度等國家的天花疫情,并適時地提供力所能及的援助,以應對全球性的傳染病。

1965年前,美國注重全球性的瘧疾治理,但蘇聯卻在1956年發起一項在“世界范圍內根除天花”的計劃。美蘇兩國間在傳染病防治上的分歧,影響到世界衛生組織的天花治理。1960—1966年,世界衛生組織關于天花防治的支出只占總支出的0.6%。不過,全球性天花防治在1965年迎來轉機,美國不僅于1966年加入全球天花防治工作,而且首次向世界衛生組織的天花防治工作提供資金支持。同時,美國派出亨德森(Donald A. Henderson),同蘇聯的工作人員一道,協助世界衛生組織推行“全球根除天花計劃”。在得到美蘇兩個大國的支持后,世界衛生組織開始推動全球性的天花根除工作。

蘇哈托時期,印尼天花防治的困境及其對外來援助的需求與世界衛生組織的“全球天花根除計劃”不謀而合。此時,正逢印尼政權更替后的關鍵時期。蘇哈托執政初期,印尼政府與世界衛生組織在1967年12月年簽署了“天花根除項目”(The Smallpox Eradication Programme,SEP)協議。印尼成為世界衛生組織“全球根除天花計劃”在亞洲實施的第一個國家,這份協議也成為印尼天花防治歷史中的里程碑。該協議于1968年正式生效,印尼與世界衛生組織的合作共分為4個階段:第一階段始于1968年2月,優先關注爪哇島和巴厘島上的天花病例。第二階段始于1969年1月,關注除爪哇島和巴厘島外的印尼區域。第一、第二階段將會強制推行天花凍干疫苗接種,建立凍干疫苗接種隊伍和常規疫苗接種隊伍,同時建立強力的天花疫情監測體系。第三階段始于1970年9月,在蘇拉威西島建立天花監測體系,要求地方政府嚴格執行監測政策。第四階段始于1971年10月,在印尼的不拉士打宜(Berastagi)等沒有天花疫情的地區建立專業的天花防治團隊,防止出現新的感染源。

在蘇哈托時期,印尼政府的轉變在于更為信任國際合作給印尼帶來的益處,世界衛生組織的轉變在于美蘇兩國在天花防治上找到共通點。印尼與世界衛生組織的轉變,幾乎處于同一時間段,無疑直接推動了印尼與世界衛生組織的合作和印尼國內根除天花的進程。

三 世界衛生組織對印尼天花疫苗接種體系的技術援助

印尼獨立前后,天花疫情能否得到控制,關鍵環節就是天花疫苗接種體系。重建在動亂中被破壞的天花疫苗接種體系,是擺在印尼政府面前的第一道難題。世界衛生組織根據印尼的國情,首先協助印尼政府制定天花疫苗接種體系重建方案。其次,提供最新的凍干疫苗技術,幫助印尼在20世紀70年代初步實現凍干疫苗的自足。最后,協助印尼政府培訓疫苗接種人員,解決疫苗接種人員不專業的問題。同時在世界衛生組織的能力范圍內,給予部分資金、設備援助,協助印尼加快建立天花疫苗接種體系。

1953年,世界衛生組織在報告中指出印尼天花疫苗接種方案的問題,并提供四點優化建議:(1)根除天花要基于世界衛生組織認證的天花疫苗。(2)將印尼的天花疫苗接種范圍首先縮小到爪哇島等重點區域,再依次展開。(3)進一步優化疫苗接種速度,目標是每年為印尼民眾提供多次疫苗接種服務。世界衛生組織將會提供資金和實驗室,幫助印尼提升技術。(4)為疫苗接種人員提供相應的培訓課程。為此,世界衛生組織向印尼派遣專家,對天花疫情進行調查,制定疫苗接種方案。世界衛生組織與印尼制定的疫苗接種方案中,多以重點人群優先接種為主,這符合印尼的現實國情。印尼的經濟、人口重心都集中在爪哇島,容易造成傳染病的大規模擴散。在1967年簽訂的“天花根除項目”協議中,世界衛生組織再次關注到疫苗接種的范圍與時間段,并首次在方案中提到“強制在印尼非爪哇島和巴厘島區域推行凍干疫苗”。制定科學的疫苗接種方案,是世界衛生組織協助印尼重建天花疫苗接種體系的第一步。

與疫苗的成品援助相比,世界衛生組織將疫苗援助的重點放在技術援助上。基于印尼政府實際的困境,世界衛生組織對印尼進行凍干疫苗的技術援助。凍干疫苗是在不破壞原微生物免疫原性的基礎上,在無菌環境下對疫苗進行凍干,制成與原疫苗具有相同免疫效果的干粉。相較于天花疫苗,天花凍干疫苗可以在高溫天氣下保持8個月以上的免疫效力,更適合在印尼濕熱的環境下保存和使用。

1960年,世界衛生組織與印尼政府簽署凍干疫苗合作協議,協助印尼建立凍干疫苗生產工廠,并培訓技術人員使用凍干疫苗的生產設備。1962年,世界衛生組織協助印尼建立的凍干疫苗生產工廠順利投入使用。同年,印尼首批凍干疫苗順利生產并進行測試。1962—1963年,印尼實現凍干疫苗年產500萬劑,有力推動了印尼天花疫苗接種體系的重建。1965年,印尼天花感染病例再次成倍增長,世界衛生組織駐印尼顧問緊急向印尼提供額外的凍干疫苗設備,并對原先設備進行了維修。

蘇哈托執政初期,天花疫情再次成為印尼政府的難題,加快疫苗生產成為緩解天花疫情的關鍵。世界衛生組織基于印尼原有的設備和技術,繼續向印尼援助新一批生產設備。世界衛生組織的官員在印尼的調查顯示,到1970年,印尼國內生產的天花疫苗基本保證自足。因此,在世界衛生組織的援助下,印尼的凍干疫苗成品來源有了保障,加上常規疫苗的生產,加快了天花疫苗接種體系的重建。

世界衛生組織不僅為印尼提供疫苗生產技術援助,同時為印尼接種人員提供專業的培訓課程。世界衛生組織在印尼萬隆進行了長達335節課程的培訓,以確保接種人員安全地進行接種工作。同時,向接種人員提供多個海外短期訪學的項目,邀請他們前往英國、美國等地學習。1964年,6名印尼工作人員獲得世界衛生組織提供的專項獎學金。20世紀60年代中期,疫苗接種人員的培訓已經完成,世界衛生組織負責這一援助項目的官員大多撤離了印尼。此外,為了協助印尼疫苗的運輸,世界衛生組織聯合多個國際組織向印尼提供交通運輸工具。例如在印尼開展天花凍干疫苗的臨床測試時,世界衛生組織向印尼提供了五輛吉普車。

世界衛生組織對印尼天花疫苗體系的技術援助,其背后與美蘇兩國間長時間的博弈有關。在經費有限的情況下,世界衛生組織的疫苗成品只能通過大國捐贈,疫苗的分配也并非世界衛生組織能左右。但世界衛生組織掌握了天花疫苗的技術,派遣的專家有著豐富的傳染病防治經驗。這些技術性的援助對于世界衛生組織而言,成本小,可行性大,尤其是世界衛生組織親自參與凍干疫苗的改良實驗后。通過一系列的援助項目,世界衛生組織幫助印尼初步實現了全國性天花疫苗接種體系的重建,即“基于世界衛生組織所制定的疫苗標準,常規疫苗和凍干疫苗交替使用,通過培訓專業的接種人員,以印尼天花疫情的重點區域向外擴散為接種順序,形成定期定點的接種體系”。印尼疫苗接種體系存在的困境,在20世紀60年代中葉前后基本上得到解決。1972年,是印尼出現天花確診病例的最后一年。至1974年世界衛生組織確認印尼已經根除天花疫情后,天花疫苗的接種在印尼成為傳染病防治的一段歷史。

四 世界衛生組織與印尼在相關公共衛生領域的合作

如前文所述,天花疫苗的接種體系需要與多個防治體系相結合,才能最大化地實現免疫效果。基于印尼面臨的防治困境,世界衛生組織與印尼在公共衛生的三個領域展開了合作,以輔助印尼天花疫苗接種體系達到更好的免疫效果。

(一)培訓醫護人員

20世紀50年代初,印尼既缺少傳染病領域的醫護人員,也沒有能力自主培養相關人員,急需外來援助彌補教學設備和專業教師等方面的缺失。

1957年2月,為配合印尼政府在農村建立培訓中心,世界衛生組織向印尼提供專業教師,保證培訓中心擁有現代化的師資。1958年是世界衛生組織在印尼活動最為頻繁的一年,其多次向印尼農村地區提供專業教師,且都涉及天花防治的傳染病領域。此外,世界衛生組織還向印尼提供一定的資金支持,以協助印尼政府培訓農村醫護人員。世界衛生組織對印尼農村醫護人員的教培援助持續到1963年,期間包括專業教師的更替和教學設備的援助。在世界衛生組織的援助下,印尼農村的傳染病防治水平有了提升。

世界衛生組織不僅協助印尼培訓農村地區的醫護人員,更對印尼本土醫學類專業院校的發展提供援助。作為與天花病例接觸最多的人員之一,醫護人員的應對會直接影響到天花病例的治療,處理不當則可能會導致院內感染。1953年印尼政府在萬隆設立全國第一所護理類專業院校,為了協助印尼政府的教育計劃,世界衛生組織分配了3名經驗豐富的護士攜帶教學設備到該校擔任教師。僅1958年一年,就有大量印尼本土醫生、護士和其他公共衛生領域的工作人員接受了世界衛生組織提供的海外進修課程,同時,世界衛生組織還派遣多名傳染病領域專家到印尼的醫學類院校授課。世界衛生組織的援助持續到20世紀60年代中期,以印尼在萬隆和日惹的兩所醫學院為主要援助對象,其短期目標在于協助印尼盡快培養出各領域的醫護人員,長期目標在于促進印尼醫科教育的健康發展。

天花是一種烈性傳染病,對其的流行病學調查、統計和分析非常重要,而流行病學專家、衛生統計學專家在印尼同樣缺失。1954年,印尼向世界衛生組織請求援助一名流行病學專家,為印尼政府的流行病學調查提供幫助。世界衛生組織分別派遣了一名流行病學專家和一名衛生統計學專家,協助印尼調查天花等傳染病的狀況。此外,印尼國土面積廣闊、入境口岸眾多,境外輸入可能成為印尼天花疫情的感染源。在印尼政府的請求下,1953年世界衛生組織駐印尼顧問對海陸口岸進行調查,并針對印尼天花輸入的防控環節提出兩點建議:(1)加強對飛機、船等運輸工具的消毒;(2)用雞胚接種法分離天花病毒,以加強邊境口岸的篩查力度。

在蘇加諾時期,世界衛生組織聚焦于印尼公共衛生的薄弱環節,即稀缺醫護人員的教培難題,派遣傳染病領域的專家學者協助印尼政府實施教育與培訓計劃。同時,世界衛生組織還在教學設備、公共衛生統計學、流行病學調查和國內的口岸防疫等公共衛生領域,與印尼政府進行合作。1964年前后,大部分世界衛生組織的專家學者撤離印尼。在印尼的政權更替中,天花疫情出現了反復,但死亡病例較20世紀50年代初大幅度下降。經過初步培訓,印尼傳染病領域醫護人員的水平有了一定的提升,但必須看到的是,世界衛生組織無法對印尼傳染病醫護人員培養提供決定性的幫助。到1972年印尼天花疫情結束后,傳染病領域醫護人員的培養及傳染病專業醫院的建設,仍是印尼政府的一道難題。

(二)協助建立天花監測體系

20世紀60年代中后期,印尼天花疫情再度暴發。但不到十年,天花就在印尼得以根除,這得益于世界衛生組織同印尼政府合作建立的天花監測體系。蘇哈托時期,印尼政府與世界衛生組織簽署“天花根除項目”協議,以前所未有的力度,建立了天花監測體系。在雙方簽訂的協議中,監測體系的建立是重要的內容之一,以加強對天花病例的篩查。

在印尼天花疫情的流行病學追蹤中,基層漏報和瞞報情況嚴重。為了解決這一問題,印尼政府與世界衛生組織以印尼最小的行政單位為基礎,建立了層層上報的監測體系。具體為:“在天花疫苗大規模接種的同時,觀測印尼重點區域的天花易感染人群;以印尼的村莊、街道為單位,鼓勵印尼民眾舉報有天花類似癥狀的人群,并給予相應的獎勵;村莊、街道上報市縣級單位后,派出實驗室和專業人員進行排查;市縣級向省級行政機構匯報,由省級進行審核;省級行政單位向中央衛生部門匯報;匯報的時間以周為單位;沒有建立天花免疫體系和出現病例的村莊、街道都會被重點監視,最小的行政單位間互相通報天花疫情情況。”這一強有力的監測體系的主要特征是:首先,在政權穩定的情況下,嚴格要求各級行政單位在規定的時間內逐級上報疫情。其次,基于印尼公共衛生教育的實際情況,實行“舉報人受益”制度,鼓勵印尼民眾發現、舉報天花疑似或確診病例。通過這樣層層上報的監測體系,印尼中央政府可及時掌握疫情動態,并向世界衛生組織通報,雙方進一步就重點防治區域合作制定應對方案。

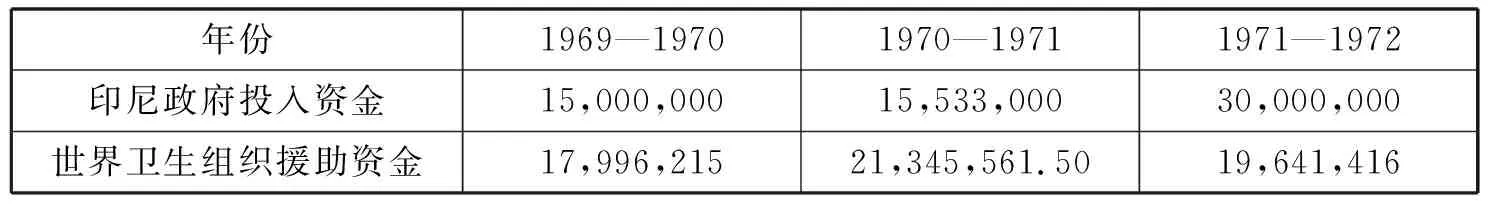

為了保證天花監測體系的正常運行,世界衛生組織投入了大量的資金和技術支持。1969—1972年,印尼投入天花防治的資金,有近1/10用于監測體系的建立,世界衛生組織也在此期間分別向印尼提供了17,996,215、21,345,561.50以及19,641,416印尼盾的援助(見表4)。蘇哈托政府將天花防治的一部分資金投入到監測體系,這與蘇加諾政府時期存在較大差別。在天花監測體系的建立與運行過程中,世界衛生組織的援助不亞于印尼本國的資金投入,成為印尼最為重要的外來援助之一。

表4 1969—1972印尼政府與世界衛生組織在天花監測體系上的投入 (單位:印尼盾)

除了提供資金援助外,為了保障印尼天花監測體系的順利運行,世界衛生組織還向印尼天花監測體系的各級單位分批次提供塑料封膜的天花登記卡,以及鼓勵民眾發現天花病例和識別天花癥狀的宣傳海報。1969年,在監測體系運行中,共有49.3%的監測報告出現沒有及時上傳或遺失的情況,到1970年則只有5.4%。

印尼天花監測體系得以順利地運行,并在天花防治中發揮作用,離不開世界衛生組織的直接支持。世界衛生組織幫助印尼政府所建立的監測體系,也因此得到印尼政府的大力贊賞。蘇連蒂·薩羅索代表印尼政府對世界衛生組織表示感謝,認為天花監測體系讓印尼改變了傳統的天花疫情報告方式,同時也適用于印尼其他傳染病的防治。這一監測體系以資金的穩定投入、疫苗接種體系以及快速反應的醫療團隊為支撐,是印尼根除天花的過程中至關重要的一個環節。

(三)援助公共衛生教育

自20世紀50年代天花疫情重返印尼后,印尼政府面臨的一個困境是民眾公共衛生教育的落后。從1952年開始,世界衛生組織就開始援助印尼的公共衛生教育。1957年,印尼政府著手制定全國性的公共衛生教育計劃,將其列入國家公共衛生服務范圍。世界衛生組織向印尼派出多名專業顧問,幫助印尼政府制定和實施符合國情的公共衛生教育計劃。1958年,世界衛生組織召開會議,指出派遣到印尼等國家的公眾衛生教育專家,首先要熟悉當地的人文狀況,盡快展開公共衛生教育工作。在世界衛生組織的幫助下,印尼舉辦全國健康教育學習班,培養社區和農村地區的學員,以宣傳公共衛生教育。1962年,印尼推出定期的廣播節目,旨在宣傳公共衛生知識。1967年,印尼將公共衛生教育納入國家健康計劃,世界衛生組織及時向印尼提供資金、教材以及顧問方面的援助。

各級教育機構及最小行政單位的官員,是普及公共健康教育的重要中介。尤其是各級院校的學生學習公共衛生課程后,也可以有效地向家庭傳輸公共衛生知識。1963年,世界衛生組織在印尼的高等院校推行公共衛生相關課程。1967年11月,世界衛生組織與印尼、印度共同探討公共衛生教育的進一步合作,承諾在其援助項目中會將公眾的衛生教育與專業醫護人員的培訓相結合。世界衛生組織力求通過更加透明的方式與印尼各級教育院校、村莊的行政長官進行合作,通過聯合國兒童基金會提供通俗易懂的傳染病學教材,在印尼更大規模地推廣公共衛生教育。

世界衛生組織與印尼政府在公共衛生教育方面的合作方式可以歸納為培養“中間人”模式,即由世界衛生組織的專家向印尼部分學者、學生提供英語教育和衛生教育,再通過這些“中間人”以印尼語的形式,向民眾傳播正確的公共衛生知識。之所以這樣設計,一方面是因為大部分印尼民眾沒有掌握英語的能力,世界衛生組織的專家與印尼民眾存在語言上的障礙;另一方面,培養中間人的方式,有助于將公共衛生教育擴大到更大的范圍。

世界衛生組織認識到僅僅通過疫苗的免疫效果,無法達到根除天花的目的,非疫苗防治體系的建立也很重要——高水平的醫護人員可以有效地治療天花病毒感染者,天花監測體系是強有力的流行病學監測,公共衛生教育的推進則是在更大范圍內,有效地提高普通民眾對天花病毒和感染者的認知。印尼與世界衛生組織在這些領域的合作,加快了天花根除的進程。

結 語

1950—1972年天花疫情的反撲,困擾著印尼的國家建設。根除天花之類的傳染病,是印尼政府在國家治理中重點關注的問題之一。然而,由于自身能力的不足,印尼政府需要依靠國際合作,尤其是世界衛生組織的幫助,這與致力于全球傳染病防治工作的世界衛生組織不謀而合。雙方的合作,成為印尼根除天花疫情的歷史機遇,也是世界衛生組織自1948年建立以來在全球傳染病防治中的重要實踐。

在與世界衛生組織圍繞天花防治展開的多領域合作中,印尼不僅順利地成為“無天花”國家,推動國內傳染病防治和公共衛生體系的建設,還摘掉“天花防治不力”的帽子,在傳染病防治中塑造了正面的國家形象。1974年,世界衛生組織對印尼的天花防治工作給予稱贊,提到“1970年時印尼是亞洲天花疫情最嚴重的幾個國家之一,但現在印尼已經整整兩年未有天花病例”。

作為印尼尋求合作的對象之一,世界衛生組織在印尼的活動包括制定天花疫苗接種體系方案,提供凍干疫苗生產技術,推動建立天花監測體系,培訓專業傳染病醫護人員,推動普通民眾的公共衛生教育等。世界衛生組織在印尼天花防治中的全方面、多領域活動,使其成為印尼天花防治的參與者、建設者與見證者,成為這一段歷史中的重要角色。同時,我們也可以看到,在當時大國主導的冷戰環境下,資金、疫苗成品援助并非世界衛生組織所能左右,因此技術合作、知識合作在世界衛生組織對印尼的援助中占據主要地位。

不僅如此,通過世界衛生組織在印尼天花防治中的角色與作用,我們還可以看到世界衛生組織在全球性傳染病防治中發揮的作用。世界衛生組織與印尼在天花防治上的合作,是世界衛生組織幫助受天花、瘧疾等傳染病困擾的發展中國家和不發達國家的一個縮影。世界衛生組織以豐富的傳染病防治經驗、先進的技術助力相關國家建立更為完善的公共衛生體系,減輕傳染病對其民眾生命健康和國家建設的負面影響。盡管世界衛生組織的活動難免受到大國權力的主導與影響,但這并不意味著其是大國的附庸,而是在技術、知識的優勢領域和有限的空間內對發展中國家和不發達國家的傳染病防治和公共衛生體系建設起到積極的作用。

歷史是一面鏡子,當今世界正在遭受多波新冠疫情的侵襲,深刻影響著人類社會的發展。雖然世界衛生組織在全球新冠疫情防控中受到諸多的指責,但在全球化深入發展、世界人員與貨物流通日益密切的今天,除了用更為嚴厲的監測體系進行流行病學溯源、加大對新冠疫苗的研發與生產等醫學防控手段,尤為重要的是,深度的國際合作與積極的衛生外交。因此,20世紀五六十年代印尼與世界衛生組織在天花防治上的合作,或可為今天新冠疫情中各國與國際組織的合作提供一定的借鑒。在傳染病防治的國際合作,可以多一些對傳染病本身的關注,少一些政治目的,同時,世界衛生組織或可在其中發揮著更為積極的作用,推動新冠疫情防控的深層次國際合作。

就理論意義而言,對冷戰期間印尼與世界衛生組織的天花防治合作的研究,是對外交史研究的一種拓展。在對外交史進行研究時,不應該僅僅局限于傳統意義上的外交史研究,更應該看到非傳統安全領域的外交史。具體到冷戰史的研究,則可以通過對天花、瘧疾等傳染病的防治,將傳染病防治與國際關系相結合,對國家行為體與國際組織在國際舞臺上的活動進行更為多樣的剖析,開拓冷戰史研究的另一個面向。