光學活性和手性光譜的溯源和發展

章慧,齊愛華,李丹,李榮興

1廈門大學化學化工學院,福建 廈門 361005

2大連華洋分析儀器有限公司,遼寧 大連 116001

近年來,手性化合物的結構表征和檢測技術在不對稱催化、手性功能材料、手性醫藥等領域發揮了關鍵性的支撐作用。手性光譜學作為分子光譜領域的一個重要分支,在手性分析表征方面舉足輕重。自20世紀50年代發展起來的手性光譜儀器主要包括:電子圓二色(Electronic Circular Dichroism,ECD)譜、振動圓二色(Vibrational CD,VCD)譜、手性拉曼(Raman Optical Activity,ROA)譜、圓偏振發射(Circularly Polarized Luminesence,CPL)譜、熒光圓二色(Fluorence-Detected CD,FDCD)譜、旋光色散(Optical Rotatory Dispersion,ORD)譜。其中只有CPL光譜可以分析表征激發態手性立體結構的性質。這些手性光譜學方法相輔相成,集成的手性光譜技術正在發展成為主流的研究手段[1]。

圖1是電磁波譜分布示意圖。轉動光譜是線光譜,轉動能級間的能量差較小,分子在轉動能級間的躍遷只需要吸收遠紅外到微波區光子的能量。振動能級間的能量差遠高于轉動能級,分子在振動能級間的躍遷需要吸收近紅外至中紅外區光子的能量,同一個振動能級中通常含有多個能量不等的轉動能級,因此振動光譜是帶狀光譜。電子能級間的能量差較大,同一個電子能級中包含有多個振動能級及多個轉動能級,盡管不同的分子光譜對應于分子在不同能級間的躍遷,但是不同形式的能級躍遷通常會有耦合作用。下面主要就ECD和VCD光譜的發展背景和基本原理展開敘述。

圖1 電磁波譜分布示意圖

1 旋光色散和電子圓二色譜

1.1 旋光和電子圓二色的發現[2–8]

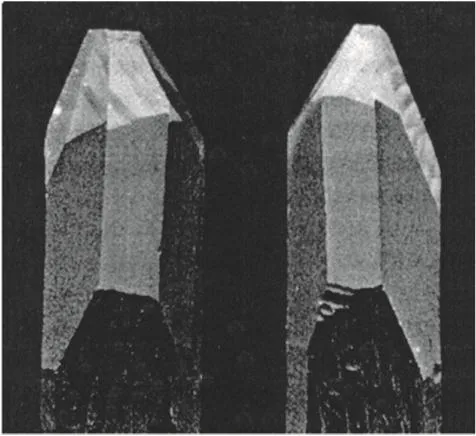

1809年法國物理學家埃蒂安?路易斯·馬呂斯(Etienne Louis Malus,1775–1812)發現了光的偏振現象,確定了透射偏振光強度變化的規律(現稱為Malus定律)。而光學活性的發現則始于在多個科學領域跨界的兩位法國物理學家,多米尼克-弗朗索瓦?讓?阿拉果(Dominique-Fran?ois Jean Arago,1786–1853)和讓-巴蒂斯特?畢奧(Jean-Baptiste Biot,1774–1862),他們一起研究了石英的光學活性。1811年,阿拉果在研究中發現:當平面偏振光沿石英晶體的光軸方向傳播時,其振動平面會相對原方向轉過一個角度,這就是晶體中的旋光現象。同年阿拉果發明了光偏振計。畢奧還發現了偏振平面旋轉方向相反的第二種形式的石英(圖2)。隨后,畢奧用自己發明的旋光儀,觀測到天然有機化合物如松節油液體,以及樟腦的酒精溶液、糖和酒石酸的水溶液的光學活性。畢奧在最初的研究中就注意到了旋光與波長的依賴關系,在石英晶體的旋光色散研究中得到了滿意的驗證,從而得出旋光與波長平方成反比的畢奧定律。類似的溶液研究則由于缺乏單色光源受到了極大的阻礙。

圖2 左旋和右旋的天然石英晶體

波動光學的奠基人之一奧古斯丁·讓·菲涅耳(Augustin-Jean Fresnel,1788–1827)也是法國科學家。他與阿拉果一起研究了偏振光的干涉,確定了光是橫波(1821);他發現了光的圓偏振和橢圓偏振現象(1823),用波動說解釋了偏振面的旋轉,并把旋光歸咎于光學活性物質的圓雙折射;他推出了反射定律和折射定律的定量規律,即菲涅耳公式;解釋了馬呂斯發現的反射光偏振和雙折射現象,奠定了晶體光學的基礎。

人們逐漸意識到,液態的光學活性必須存在于單個分子中,甚至當分子隨機取向時也可以被觀察到;石英的光學活性則是晶體結構的屬性,而不是單個分子的屬性,因為熔融的石英是沒有光學活性的。正是由于偏振光和旋光性的發現引出了分子手性的概念。

對于分子手性的認識,源于1848年路易斯·巴斯德(Louis Pasteur,1822–1895)對自發拆分的酒石酸銨鈉鹽單晶的手工分離和旋光性表征[9,10]。當畢奧得知巴斯德的實驗結果時,他堅持讓巴斯德當面重復這個實驗。畢奧親自配制了外觀呈鏡像對稱(圖3)的兩種晶體的溶液,并且目睹了它們的光學活性后,這位杰出的老人抓住巴斯德的胳膊說:“我親愛的孩子,我畢生熱愛科學,你的工作令我的心狂跳不已”[11]。畢奧在親眼看到巴斯德偉大發現后喜極而泣的故事,是手性科學史上的一段佳話。

圖3 巴斯德和他手繪的酒石酸銨鈉鹽晶體外形的草圖[9,10]

光學活性研究的興起始于19世紀中葉,基于挪威物理學家亞當·弗雷德里克·奧拉夫·阿恩特森(Adam Frederik Oluf Arndtsen,1829–1919) (圖4)于1858年發表的一篇重要論文[12]。阿恩特森對(+)-酒石酸水溶液進行了研究,利用太陽光,他能夠直觀地測定該溶液在一些主要的夫瑯和費譜線[Fraunhofer lines,即C (656 nm)、D (589 nm)、E (527 nm)、b (517 nm)、F (486 nm)和e (438 nm)處]下的旋光度;確認并擴展了畢奧早期的發現,即(+)-酒石酸水溶液的旋光度在所研究的可見光區內有最大呈現,且隨著濃度增加而紅移(作者注:這一現象迄今未獲得合理解釋)。這一結果使得瑞士化學家漢斯·海因里希·蘭多爾特(Hans Heinrich Landolt,1831–1910)在1877年引進了“反常旋光色散”(Anomalous Optical Rotatory Dispersion)的表達[13],從此建立了對旋光色散(ORD)的描述,并于1879年在德國出版了第一本關于光學活性的書——《有機物的旋光性及其實際應用》[14]。蘭多爾特對化合物光學性質的先驅性研究和應用使他成為物理化學的奠基人之一。德國物理學家保羅·卡爾·路德維希·德魯德(Paul Karl Ludwig Drude,1863–1906)發展了光學現象的基本電磁理論,在1893年提出了旋光色散的德魯德方程[4]。

圖4 挪威物理學家阿恩特森(左)、瑞士化學家蘭多爾特(中)和德國物理學家德魯德(右)

早在1847年,奧地利礦物學家和物理學家威廉·卡爾·馮·海丁格(Wilhelm Karl von Haidinger,1795–1871)就在“物理學年鑒”上報道了在紫石英晶體(圖5)中觀察到晶體的圓二色性[15],1860年,氣象學之父,普魯士物理學和氣象學家海因里希·威廉·多夫(Heinrich Wilhelm Dove,1803–1879)在同樣的期刊上也報告了紫水晶在可見光區呈現對左右圓偏振光吸收的差異[16]。但多夫的實驗卻被意大利物理學家埃利希奧·佩魯卡(Eligio Perucca,1890–1965)在54年后(1914年)發表的“物理學年鑒”文章[17]否定了,他認為從多夫的實驗中不能得出任何支持或反對紫水晶中存在圓二色性的結論。佩魯卡后來聲稱[18]:“對紫水晶進行的研究,并沒有給出任何結果,因為這種礦物的晶體構成極為復雜”。時隔158年,直到2005年俄羅斯科學家才首次測得紫石英晶體的ECD光譜,足以證明該實驗的難度[19]。

圖5 奧地利礦物學家海丁格(左)、普魯士氣象學家多夫(中);生長良好、產于墨西哥的棱柱狀紫水晶(右) [20]

研究表明,像所有品種的石英一樣,紫水晶也以兩種手性形式存在,一種是正常的“右手”結構,另一種是在高溫下自發形成的“左手”結構[21]。由于含有金屬離子等雜質,紫水晶等天然寶石自然而然地被賦予了絢麗多彩的顏色。

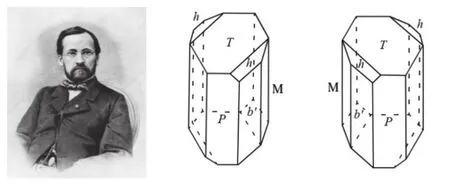

溶液圓二色性是艾梅·奧古斯特·科頓(Aimé Auguste Cotton,1869–1951)首次發現的:1895年,題為“某些光學活性物質對左右圓偏振光的不等效吸收”[22]和“吸收物質的反常旋光色散”[23]的兩篇短文,發表在法國科學院雙周刊上,作者是時年26歲的法國巴黎高等師范學院物理實驗室博士生科頓。第一篇的描述即為現稱的電子圓二色,第二篇為旋光色散。完整的85頁論文發表于1896年,標題為“光學活性物質的吸收和色散研究”,總結了科頓從1893年到1896年在導師馬塞爾·布里淵(Marcel Brillouin,1854–1948)和朱爾斯·路易斯·加布里埃爾·維奧萊(Jules Louis Gabriel Violle,1841–1923)指導下的研究工作[24]。基于這些重要發現,科頓于1896年獲得博士學位。在科頓的論文中,首次報道了Cu(II)、Cr(III)的酒石酸或蘋果酸絡合物,在可見光區的吸收帶呈現反常旋光色散和電子圓二色現象,這就是1922年被瑞士化學家伊斯雷爾·列夫席茲(Israel Lifschitz,1888–1953)命名為Cotton效應的一對伴生現象[2,25]。

科頓的成功在很大程度上歸功于采用的光學組件的質量和他熟練精準搭建測量設備的能力(圖6),尤其是對極小的橢圓率的測量上,當然還有他極強的觀察力以及幸運選擇了在可見區有吸收的光學活性金屬絡合物。1914年,科頓指導喬治·布呂阿(Georges Bruhat,1887–1945)完成了關于圓二色性和旋光色散的博士論文工作。布呂阿后來對紫外-可見手性光譜儀器的研發作出了開創性的貢獻。

圖6 科頓博士論文中的手性光譜測量裝置圖[24]

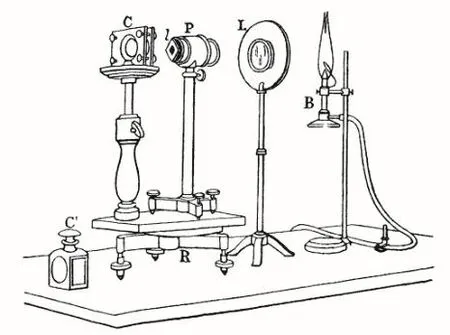

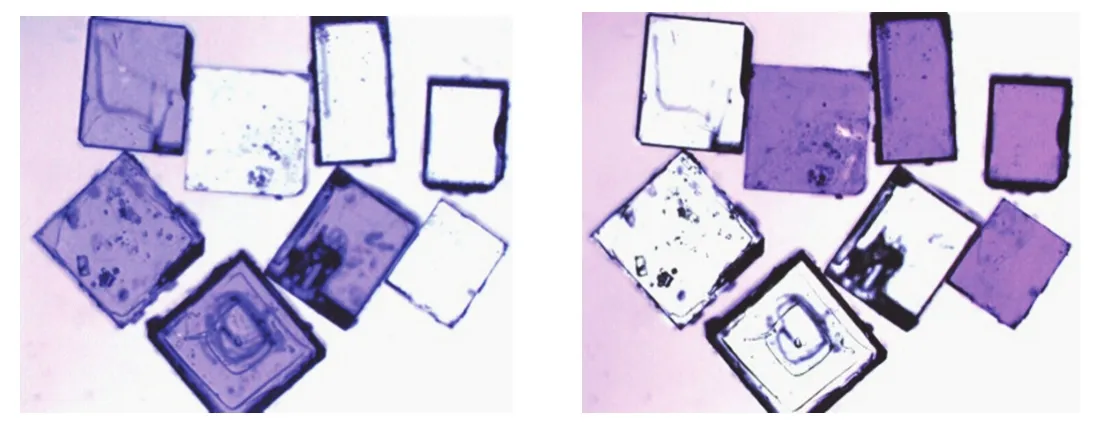

由于紫水晶的手性光譜研究有一定困難,為了評估多夫在1860年的研究成果,佩魯卡制備了一種紫水晶的替代品——染色氯酸鈉晶體,將非手性的藍色有機染料加入到氯酸鈉晶體生長的溶液中使晶體著色。氯酸鈉和石英一樣,在自發結晶狀態下形成的四方形塊狀單晶是有手性的(圖7),佩魯卡觀察到透明的手性晶體誘導出非手性染料的光學活性,獲取了線性偏振光通過染色氯酸鈉晶體的實驗結果,并于1919年首次報道了這種染色晶體在可見光區的反常旋光色散(ORD)現象[18],此發現于2009年被美國化學家巴特·卡爾(Bart Kahr)采用自制的圓二色譜成像顯微鏡的實驗所證實(圖8)[26,27]。

圖7 在偏光顯微鏡觀察下的四方形氯酸鈉晶體

圖8 美國化學家卡爾培養的染色氯酸鈉晶體(左)和苯胺藍染料結構式(右) [26]

反常旋光色散和電子圓二色性是互相關聯的現象。但因為旋光色散是與折射率相關的現象,旋光色散譜可以出現在所有波段,而電子圓二色譜則僅限于有吸收帶的波長區域。直到20世紀60年代,單一波長下的旋光度測量仍是研究光學活性的主要方法。

1.2 旋光色散和電子圓二色理論研究的發展

盡管1895年發現的科頓效應轟動一時,但由于儀器手段的限制,一直到20世紀20年代才由幾位歐洲科學家,例如法國的布呂阿,英國劍橋的物理化學家、法拉第學會的創始人托馬斯·馬丁·勞瑞(Thomas Martin Lowry,1874–1936),當時在德國卡爾斯魯厄理工學院工作的瑞士物理化學家維爾納·庫恩(Werner Kuhn,1899–1963)以及在荷蘭格羅寧根大學建立手性光譜中心的列夫席茲等,實現了在紫外-可見-近紅外區進行手性光譜測量[3,4]。除了命名Cotton效應外,列夫席茲還是第一個系統研究Cotton效應的實驗數據與手性化合物中的化學鍵關聯的科學家。1928年,比利時物理學家萊昂·羅森菲爾德(Léon Rosenfeld,1904–1974)用量子力學處理旋光問題[28],所得羅森菲爾德方程是現代旋光理論的基礎(圖9)。1936年,庫恩對(?)-2-丁醇和乳酸絕對構型的計算開啟了一個新紀元[29]。

據文獻記載,1914、1930、1966年曾在英國倫敦伯靈頓公館召開過三次手性光譜會議。前兩次均為法拉第學會組織的法拉第學術討論會,分別由亨利·愛德華·阿姆斯特朗(Henry Edward Armstrong,1848–1937)和勞瑞主持(圖9),在英國化學會會議室舉辦,討論的主題都是“Optical Rotatory Power”。勞瑞以及來自法國的科頓攜其學生埃米勒·歐仁·達爾莫瓦(émile Eugène Darmois,1884–1958)、布呂阿等都出席了這兩次會議,庫恩參加了1930年的會議,俄羅斯化學家列夫·亞歷山德羅夫·秋加葉夫(Lev Alexandrovitsch Tschugaev,1873–1922)雖沒有參加1914年的會議,但是他提交了一篇關于反常旋光色散的論文[30]。秋加葉夫從1909年開始發表一系列反常旋光色散的論文,他與布呂阿合作,首次測得了有機化合物的圓二色光譜,此結果在1932年被勞瑞的重復實驗所證實[3]。

圖9 歐洲手性光譜學術譜系

第三次研討會規格最高,由英國皇家學會組織,在皇家學會會議室舉行,主題為“Circular Dichroism”。后兩次會議與第一次會議的時間間隔分別為16年和52年,非比尋常的時間跨度和學術傳承(圖9)表明:科學家對自然光學活性的認知程度與經典物理光學以及量子力學的發展交織在一起。其中,當時還名不見經傳的年輕(25歲)的羅森菲爾德不經意地站在了新舊手性光譜學理論更替的交界點上,成為中心人物。

在1966年舉行的“Circular Dichroism”研討會上,開幕式和閉幕式分別由先后擔任倫敦大學學院化學系系主任的羅納德·悉尼·尼霍姆(Ronald Sydney Nyholm,1917–1971)院士和他的導師克里斯托夫?凱爾克?英果爾德(Christopher Kelk Ingold,1893–1970)院士主持[31,32]。大名鼎鼎的英果爾德是物理有機化學的開山鼻祖之一,曾經獲得68次諾貝爾化學獎提名,也是盧嘉錫先生的恩師;而尼霍姆則以提出價層電子對互斥概念和“無機化學復興”的觀點推動配位化學的發展而著名。

在歐洲,經典電磁理論研究的勢頭曾經將旋光度理論研究向前推進了一段時期(20世紀的頭30年),不得不指出,由羅森菲爾德開發的旋光度量子力學方程雖然在數學意義上解決了基本問題,但當時實施起來實在太困難了[33]。20世紀50–60年代,英國手性光譜學家斯蒂芬·梅森(Stephen Mason,1923–2007)在英國埃克塞特大學展開了卓有成效的實驗和理論ECD光譜研究,搭建了一臺ECD光譜儀,首次測得了三(乙二胺)合鈷絡合物的單晶ECD光譜[34]。梅森在1966年舉行的“Circular Dichroism”研討會上指出:后來的手性光譜理論研究的重大進展主要來自美國,羅森菲爾德方程被科學家應用到具體的物理模型中[35]。美國的理論物理化學家在20世紀30年代后期非常活躍,如約翰·甘布爾·柯克伍德(John Gamble Kirkwood)、愛德華·烏勒·康登(Edward Uhler Condon)、亨利·艾林(Henry D.Eyring)、沃爾特·考茲曼(Walter Kauzmann)等先后提出了不同的光學活性理論模型;威廉·莫菲特(William Moffitt)、艾伯特·莫斯科維茨(Albert Moscowitz)、約翰·薛爾曼(John Schellman)和伊格納西奧·蒂諾科(Ignacio Tinoco)等具有量子力學背景的美國物理學家和物理化學家都分別做出重要的貢獻。1939年,芝加哥大學的羅伯特·桑德森·慕尼肯(Robert Sanderson Mulliken)發起了對多原子分子電子光譜理論方面的沖擊。與此同時,徐光憲的導師,美國哥倫比亞大學的貝克曼教授對旋光度測試中的溶劑效應,也有自己獨到的見解[36]。

顯然,到了1935年左右,已經可以對大多數有機和無機生色團進行Cotton效應測量。令人驚訝的是,盡管物理化學家已經證明Cotton效應研究在各類化合物中的可行性,而且似乎對這一結果感到滿意,但整個化學界卻遲遲沒有利用手性光譜技術,特別是有機化學家們。與此同時,光學儀器在手性光譜學測量方面的進展也放緩了。因此,手性光譜學研究在20世紀30年代初經歷一定的高潮后,卻近乎停滯。這可能與第二次世界大戰中科學家遭到納粹迫害以及秋加葉夫、勞瑞、布呂阿等有才華的理論和實驗手性光譜學家相繼英年早逝有一定關系[3]。1944年8月初,布呂阿因拒絕告發一名學生,被蓋世太保逮捕,1945年1月1日死于集中營。1944年9月,列夫席茲也被關進集中營,兩個兒子不幸去世,他雖然幸免于難,但戰后一家人顛沛流離,極大地影響了他的科學研究。

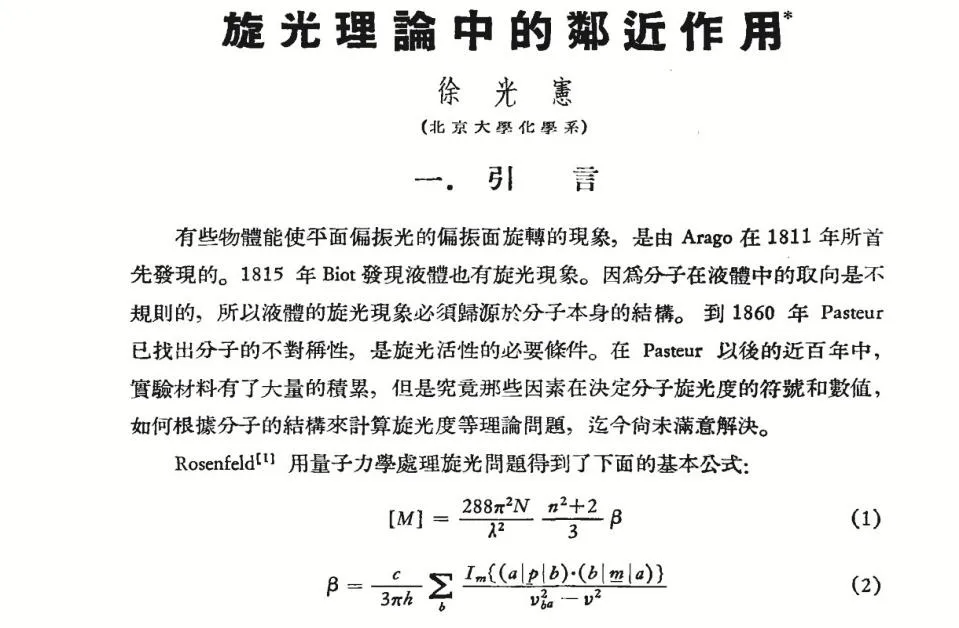

1979年,美國化學家艾略特·查尼(Elliot Charney)在他的手性光譜專著[37]中給予羅森菲爾德極高的評價:“在持續發展的手性光譜學理論所構筑的知識體系中,如果要從中選出對我們現有認知影響最深遠的某個工作,必然是羅森菲爾德對光學活性量子起源的研究”。值得一提的是,1951年3月,徐光憲僅用兩年時間完成的題為“旋光的量子化學理論”博士論文,首次驗證了羅森菲爾德的旋光性量子化學理論。在20世紀的五六十年代,歐美的幾個頂尖物理化學實驗室要是沒有做過相關理論研究或擺弄過手性光譜儀,都不好意思說自己是研究過量子力學的。徐光憲的研究非常新潮,他利用自己構建的三中心模型,揭示了化學鍵四極矩對分子旋光性的主導作用,解決了前兩次法拉第會議都未能解決的預測旋光強度難題。1955年,已經歸國的徐光憲在自己博士論文工作基礎上寫成了“旋光理論中的鄰近作用”一文(圖10),發表于化學學報[38]。

圖10 1955年徐光憲發表于化學學報的文章首頁[38]

徐光憲獨辟蹊徑的出色博士論文工作得到了貝克曼教授的肯定,也得到了在20世紀20–30年代成功發展出分子軌道理論的諾貝爾化學獎得主慕尼肯教授的賞識,但卻沒有在當時引起轟動且迄今未獲得任何國際贊譽,可能是因為1951年4月徐光憲在博士論文答辯后匆匆回國,沒來得及將博士論文整理成文章在國際期刊發表,此后他立足國家需要,多次轉變科研方向并相繼取得一系列重大成果,再也沒有機會涉足這個方向[39],因此未獲得該領域科學家的跟進和關注。

1.3 ORD和ECD光譜原理[4,37,40–43]

雖然旋光色散和圓二色的發現已經有100多年的歷史,但直到20世紀中葉,化學領域的大多數應用都只是利用可見光區單波長的旋光度測試,通常采用589納米的鈉燈為光源。在20世紀50年代初,常規測量旋光色散儀器的研發,給手性分子的研究帶來了一場革命:由于電子學的發展,特別是光電倍增管的出現,才使可見和紫外光譜的記錄不再依賴于照相板的使用;20世紀60年代初,在適當的頻率下將入射偏振光在右圓和左圓之間切換的電光調制器(Electro-Optic Modulator,EOM)問世后,常規測量電子圓二色的儀器得到了發展[6],特別是20世紀70年代以來光彈調制器(photoelastic modulator,PEM)的應用使CD技術得到關鍵改進。

測量ECD或VCD光譜的光路遞進如下[44]:

光源→偏振器→調制器→樣品→檢測器調制器一般分為光彈與電光兩類[45]。PEM的基本原理是,通過電壓驅動ZnSe或石英等壓電材料(例如壓電陶瓷),在各向同性的光學材料(例如熔石英)上施加不同的機械力,使得該光學材料的雙折射性能發生改變,當不同方向的偏振光的電場相差正好等于π/2時,產生圓偏振光,這樣就達到了光學和彈力的相互作用,故稱光彈調制器。EOM則是利用如磷酸二氫鉀(KDP)等晶體,當向其施加高壓,使得不同偏振方向光的電場相差為π/2時,便產生了圓偏振光。

如此,就不難理解為何手性光譜(ORD和ECD)研究的振興發生在1950–1960年間[3]。首先荷蘭化學家約翰內斯·馬丁·比約特(Johannes Martin Bijvoet,1892–1980年)于1951年開創性地發展了X射線衍射方法確定分子絕對構型的方法[46];緊接著,1955年商品化的ORD光譜儀研制成功,1960年第一臺商品化可同時測量ORD和ECD的光譜儀問世,方便科學家對ORD和ECD光譜展開系統研究;與此同時,人們對天然產物和光學活性產生了越來越大的興趣。

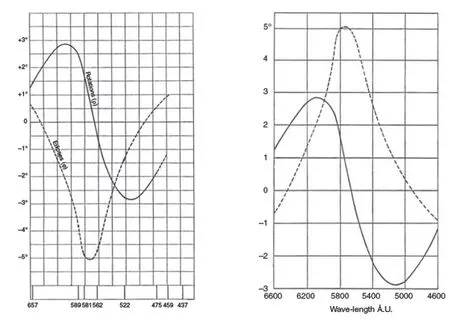

前已述及,對手性光譜的研究最早源自于對旋光現象的觀察,人們最初觀察到石英晶體的旋光現象,之后對紫水晶的圓二色現象也有察覺,再后來是科頓用現場制備的酒石酸鉻(III)鉀絡合物溶液,首次獲得了ECD和反常ORD光譜(圖11左)[3]。

圖11 酒石酸鉻(III)鉀絡合物的CD和ORD譜圖[3]

當時的實驗不具備波長掃描條件,只能根據可見區一些特征波長(在本生爐中加熱鋰、鈉和鉈等金屬鹽作為單色光源)的觀測結果生成的若干CD和ORD數值來繪制手性光譜。仔細觀察圖11,我們可以發現左右兩個圖是不一樣的,在它們所呈現的科頓效應中,反常ORD的“S”形曲線是相同的,而相應的ECD曲線卻呈現相反的方向,這就引起了一些混亂。科頓本人在兩年后的一篇論文中糾正了圖11左圖的錯誤。Laur[3]認為:科頓在1898年以前發表的所有橢圓度(作者注:即圓二色)的符號都應該倒置。雖然1933年斯托德·托馬斯·理查德·史密斯·米切爾(Stotherd Thomas Richard Smith Mitchell,1897–1980)在其專著《科頓效應及其相關現象》[47]中給出正確的CD曲線(見圖11右),但沒有作出任何評論。由于酒石酸絡合物溶液的不穩定性,可能導致科頓效應的反轉,這也是兩個譜圖存在不一致的可能原因,因此后來的科學家對早期報道的ORD和CD數據持謹慎態度。1932年,庫恩非常仔細地重復了科頓的工作,認為是完全正確的[48],盡管科頓初創的經典手性光譜圖并不那么完美。

迄今,ECD光譜的數據層出不窮,稍許具備對ECD和ORD這一對科頓效應認知的讀者,應該能直接判斷科頓在1896年報道的譜圖是部分錯誤的。以下對ORD和ECD光譜的原理作出簡要介紹。

光是一種電磁波,傳播時其振動方向與傳播方向相互垂直。當光通過偏振片后會生成平面偏振光。當平面偏振光射入某一個含不等量對映體的手性化合物樣品中時,組成平面偏振光的左右圓組分不僅傳播速率不同,而且被吸收的程度也可能不同。前一性質在宏觀上表現為旋光性,而后一性質則被稱為圓二色性。因此,當含生色團的手性分子與左右圓偏振光發生作用時會同時表現出旋光性和圓二色性這兩種相關現象。

旋光性的一個顯著特征是,同一手性物質對于不同波長的入射偏振光有不同的旋光度,其幾乎與波長的平方成反比。例如在透明光譜區,同一手性物質對紫光(396.8 nm)的旋光度大約是對紅光(762.0 nm)旋光度的四倍,這就是所謂旋光色散(ORD)現象。旋光度α和波長λ之定量關系大致可以表示為:

式中,A和B是兩個待定常數。

旋光色散現象的起因是:入射平面偏振光中的的左、右圓組分在手性介質中的折射率nl和nr不同(nl≠nr)而產生圓雙折射Δn,而且折射率還與波長有關,即手性介質的Δn會隨波長發生變化,因此,旋光度將隨入射偏振光的波長不同而不同,以比旋光度[α]或摩爾旋光度[M]對平面偏振光的波長或波數作圖稱ORD曲線。旋光色散和圓雙折射現象也可用式(3.2)表示。

玻爾茲曼表明,旋光度相對于波長的色散,有望遵循[(B/λ2) + (C/λ4) +….]這一形式的關系,而不是簡單的反平方定律或與波長無關的關系式。在發展光學現象的基本電磁理論時,德魯德在1893年表明,玻爾茲曼的關系代表了一般旋光色散(ORD)方程擴展的初始項,以1/λ2的升冪來表示德魯德方程[4]:

式中,[M]λ是測試波長λ處的摩爾旋光度,λm是與帶電粒子或粒子發生共振相互作用的輻射波長,Km是該特征振動的分子旋轉常數。德魯德方程解釋了在λm處ORD的符號反轉[49],相應的分子旋轉常數Km的符號反映了λm處ECD吸收的符號,因此將ECD吸收和ORD同化成光學活性的一般分子模型,德魯德非常超前地為實驗觀察到的旋光特性與手性對映體的絕對立體化學構型關聯規劃了一個美好的前景。根據德魯德模型,手性分子中的帶電粒子在與輻射場相互作用時,立體化學上被約束為螺旋振蕩,要么在λm處發生共振,能量從輻射場中攝取或給予輻射場,要么在透明波長區發生非共振偏振。

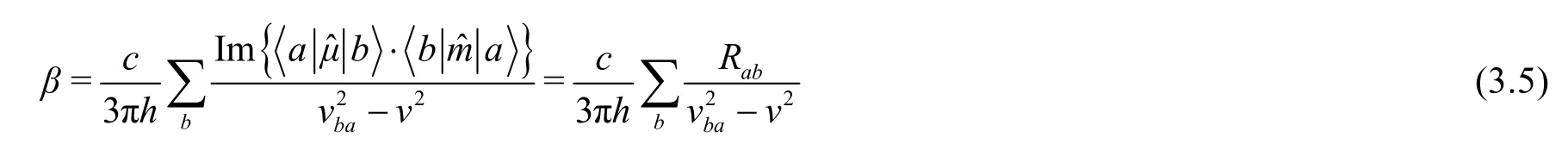

旋光度的單電子理論是由羅森菲爾德對經典ORD方程和它們所依據的電磁理論進行廣義量子力學重述后提出的[4,28]。羅森菲爾德給出了德魯德方程(式3.3)的量子力學模擬[38]:

式中,[M]是摩爾旋光度,N是阿伏伽德羅常數,n是折射率,λ是所用偏振光的波長,v是它的頻率,β叫做分子旋光參數(Molecular Rotatory Parameter),c是光速,h是普朗克常教,表示基態a與激發態b之間電偶極躍遷矩的矩陣元μ,表示磁偶極躍遷矩的矩陣元m。vba是a與b之間躍遷的特征頻率,Σ表示各種可能導致旋光的激發態b加和,Im{}表示括號內的復數的虛數部分。

在隨機取向的分子集合中,旋轉強度Rab由磁偶極和電偶極矩的標量乘積的虛部給出:

為方便應用,Rab可以另表示為:

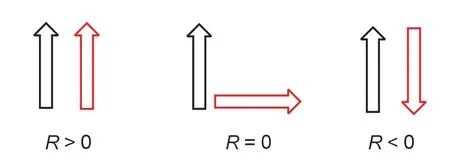

式中,θ為兩個躍遷矩方向之間的角度:θ= 0°,cosθ= 1,R> 0;θ= 90°,cosθ= 0,R= 0;θ= 180°,cosθ= ?1,R< 0,見圖12。

圖12 旋轉強度的符號由電偶極和磁偶極躍遷矩之間的角度決定

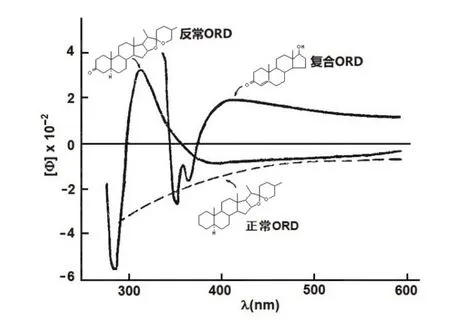

手性物質的ORD譜可分為兩種類型:正常ORD和反常ORD[50]。

對于某些在ORD光譜測定波長范圍內無吸收的手性物質,例如某些飽和手性碳氫化合物或石英晶體,其旋光度的絕對值一般隨波長增大而變小。旋光度為負值的化合物,ORD曲線從紫外到可見區呈單調上升;旋光度為正值的化合物,ORD曲線從紫外到可見區呈單調下降。兩種情況下都逼近0線,但不與0線相交,即ORD光譜只是在一個相內延伸,既沒有峰也沒有谷,這類ORD曲線稱為正常的或平坦的旋光譜,如圖13所示。

圖13 具有正常ORD、反常(或單純)ORD和復合ORD曲線的三個實例[50]

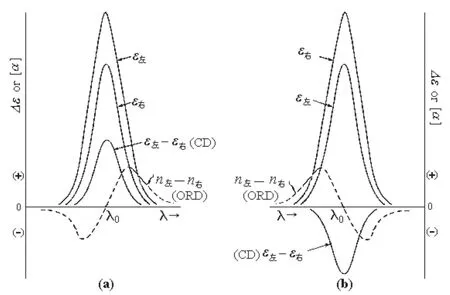

當手性物質存在UV-Vis-NIR生色團,在ECD光譜測定波長范圍內有吸收時,則原先在電子吸收帶附近處于單調增加或減少中的摩爾旋光度或比旋光度[α],可以在某一個波長內發生急劇變化,并使符號反轉,該現象被稱為反常色散(Anomalous Dispersion)。與正常ORD曲線相比,理想的反常ORD曲線通常呈現極大值、極小值以及一個拐點,如圖14中的虛線(---)所示。

圖14 在λ0處具有最大吸收的一對對映體的理想圓二色和反常旋光色散曲線

有些手性化合物同時含有兩個以上不同的生色團,其反常ORD曲線可有多個峰和谷,呈現復雜的Cotton效應,被黃鳴龍先生稱為復合的ORD曲線(圖14)[50]。

ECD和反常ORD是同一現象的兩個表現方面,它們都是手性分子中的不對稱生色團與左右兩圓偏振光發生不同的作用引起的。如圖14所示,正科頓效應相應于在ORD曲線中,在吸收帶極值附近隨著波長增加,[α]從負值向正值改變(相應的ECD曲線中Δε為正值),負科頓效應的情形正好相反。同一波長下互為對映體的手性化合物的[α]λ值或Δελ值,在理想情況下絕對值相等但符號相反;一對ECD (或反常ORD)曲線互為鏡像。

將手性化合物的科頓效應與其吸收光譜直接關聯,對于研究手性化合物具有一定的實用價值。文獻上對科頓效應的定義大同小異,所有這些定義都強調吸收區的反常旋光色散和圓二色性構成了科頓效應。然而,起初科頓效應這個詞只是被松散地用來描述“反常”的旋光特征,因為在科頓發現之后的幾十年里,可用的數據大多限于旋光度。自ECD光譜儀問世以來,ECD光譜技術得到越來越廣泛的應用,因蘊含豐富的手性立體化學信息,使其成為研究手性化合物立體化學和電子躍遷能級細節的一個有力工具。特別在近幾十年來,當ORD有效地讓位于ECD時,這個術語通常只指ECD曲線,或可進一步拓展至VCD領域[51–53]

2 振動圓二色譜[2,5,44,45,54–56]

電子躍遷中光學活性的發現比振動光學活性(Vibrational Optical Activity,VOA)的發現要早一個多世紀。VOA起因于手性分子的電子基態所發生的振動躍遷。VCD譜通常以許多良好分辨率的譜帶(CE)為特征,而這些譜帶與能夠在IR光譜區域內吸收的非對稱振動運動相一致;但并不是所有的IR帶都能在VCD光譜中找到對應部分。在給定的光譜區內,VCD以其獨特的光譜特性提供了額外的手性信息,往往比相關的紅外光譜特征更勝一籌。此外,VCD不涉及電子激發態,比ECD譜更容易計算。與ECD譜類似,通常以Δε或ΔA對波數(cm?1)來記錄VCD光譜。

當平面偏振光的波長范圍落在紅外區時,手性樣品對左右圓振偏光的吸收不同而產生的差值會隨著紅外區波數(4000–850 cm?1)的變化而變化,由于相應的紅外光譜是由分子的振動或轉動能級躍遷引起的,因此稱之為振動圓二色譜。手性分子對圓偏振光的差別響應(g= Δε/ε,被庫恩定義為不對稱因子[57]),與核間距和光波長的比值d/λ成正比,在紅外區的g值比紫外-可見區的g值要弱約10至100倍。這就解釋了在傅立葉變換紅外光譜儀時代之前,人們試圖觀測VCD光譜時遇到的困難。

可用于簡單手性分子的VCD譜的最早模型構想是基于ECD的偶極振蕩模型,由芝加哥大學的喬治·霍爾茲沃思(George Holzwarth)和伊蘭·查貝(Ilan Chabay)[58]于1972年提出。他們預測VCD及相應振動吸收(VA)強度之比是10?4–10?5,這恰好是當時紅外圓二色(IR-CD)儀器可以達到的極限。1973年,薛爾曼[59]發表了一篇促進振動圓二色譜研究的論文,并再一次預言振動圓二色與其振動吸收強度的比例是10?4–10?5。

振動圓二色譜的第一次測量結果由霍爾茲沃思實驗室于1974年發表[60],樣品是2,2,2-三氟甲基-1-苯乙醇純液體。由于VCD信號與儀器噪音水平接近,剛剛可辨認,所以該結果持續了一年未被證實。幾乎與此同時,南加州大學菲利普·約翰·斯蒂芬斯(Philip John Stephens,1940–2012)[61]研發的VCD光譜儀采用ZnSe光學元件作為PEM,使其性能得以突破性地改善。1975年,霍爾茲沃思的實驗不僅被斯蒂芬斯實驗室的博士后研究員勞倫斯·納菲(Laurence A. Nafie)和Jack Cheng所證實[62],而且得到了改進,并擴展到其他振動模式。1976年,納菲、蒂姆·凱德林(Tim Keiderling)和斯蒂芬斯[63]發表了第一篇關于VCD的完整論文,涵蓋了多種手性分子的VCD測試。

隨著相關理論的發展,VCD光譜在物理化學、分析化學、材料化學等領域應用越來越廣泛。目前VCD光譜主要用于中小型分子絕對構型的確認。與X射線單晶衍射、核磁共振譜等用于確定絕對構型的常規方法相比,VCD譜有其優勢:(1) 大部分化學或者生物化學的反應都發生在溶液中,X射線單晶衍射法只能用于固體狀態下的表征,而VCD譜不需要獲取高質量單晶就可以在溶液中直接測試;(2) VCD譜對于多構象體系獨辟蹊徑,而X射線單晶衍射、核磁譜卻不能或難以探究溶液中多構象的問題。陸續報道的研究工作已經表明VCD譜結合密度泛函理論方法用于確定絕對構型的可靠性,此外,VCD方法還發現了用傳統X射線單晶衍射方法確定絕對構型時發生的錯誤[64]。

振動光學活性(VOA)與前述電子光學活性(EOA)的研究路徑非常相似。根據與EOA研究類似的方法,處于電子基態分子的振動基態0到第i個振動模式下的第一振動激發態1的躍遷(0 → 1)對應的旋轉強度可以用式3.8來表示:

式中,ψg0為振動基態對應的波函數,ψg1為第i個振動模式下的第一振動激發態波函數。和是電偶極和磁偶極躍遷矩算符。從式(3.9)可以看出,VCD的旋轉強度是兩個向量(電偶極和磁偶極躍遷矩)的標量乘積,這個乘積可以是正的,也可以是負的,取決于兩個向量之間的角度,如果兩個矢量相互正交,則旋轉強度為零,其原理與式(3.7)和圖13是類似的。

VCD強度是由左圓偏振光和右圓偏振光的吸收率差值ΔA定義的,對ΔA的主導貢獻也來自較高級的項——與電磁場相互作用的磁偶極和電四極矩[45]。雖然電四極矩與電磁場的相互作用在方向平均上消失了,但電偶極和磁偶極躍遷矩的作用仍是VCD強度的主要貢獻[56]。因此,VCD轉動強度R的計算也需要同時考慮電偶極矩和磁偶極矩。電偶極矩的計算可以采用玻恩-奧本海默(Born-Oppenheimer)近似,可是對磁偶極矩的計算卻不盡然,這是因為在玻恩-奧本海默近似下,雖然電偶極矩可以直接計算,但電子對磁偶極矩的貢獻卻近似為零[55]。同一時期,有大量的近似理論模型出現,用于計算VCD強度。然而,用于近似計算電子對磁偶極矩貢獻的理論模型的計算效果并不好,直到阿米安·大衛·白金漢(Amyand David Buckingham)[65]和斯蒂芬斯[66]師徒提出“磁場微擾方法”,才使電子對磁偶極矩的貢獻得到很好的近似,在該方法中,這一貢獻可通過引入電子基態絕熱方程得以計算。

1996年,詹姆斯·R·基斯曼(James R. Cheeseman)將斯蒂芬斯的磁場微擾方法應用于高斯電子軟件包,使得研究人員可能對VCD光譜進行DFT計算[67],并結合理論計算解釋實驗VCD光譜。同時,第一臺商用FT-VCD儀器由BioTools公司研發成功(圖15)。基于VCD理論計算和實驗儀器的重大突破性進展,吸引了許多新來者進入這一令人興奮的手性光譜新領域。本科畢業于廈門大學的阿伯塔大學教授徐云潔就是其中的佼佼者之一(圖16)。2010年,她的研究小組與趙玉芬和章慧教授團隊的侯建波博士合作,應用VCD光譜探究五配位磷化合物中氨基酸側鏈的手性和手性磷中心的絕對構型,開創性地發現碳手性和磷手性分布在不同的VCD指紋區[68,69];同時她也利用VCD技術為中國其他課題組所提供的天然產物揭示其手性結構信息[70]。

圖15 1997年納菲(左)和夫人Rina Dukor博士(中)與斯蒂芬斯教授(右)合影

圖16 2018年,阿伯塔大學化學系徐云潔教授當選加拿大皇家科學院院士

基斯曼的導師,加拿大理論化學家理查德·F·W·貝德(Richard F. W. Bader,1931–2012)在20世紀70年代開創了分子和固體中電子密度分布的拓撲分析[71],貝德關于分子中原子的量子理論(Quantum Theory of Atoms in Molecules,QTAIM)被廣泛用于量子化學和固體物理學。科學家用QTAIM來分析手性體系中非共價相互作用的性質。

除了手性之外,VCD對細微的結構變化(如二面角的變化)也顯示出獨特的敏感性。這種特殊的敏感性被徐云潔小組用作一種新工具來解析手性溶質和溶劑的相互作用[72]。徐和同事們基于VCD的工作和對手性分子及其水合物的相關轉動光譜研究[73],提出了“液體中團簇”的溶劑化模型,可以有效詮釋所遇到的顯性和隱性溶劑化效應[74]。近年來,研究人員還探索了基質分離和VCD光譜的結合,不僅可以實現更窄的線寬,還可以研究非共價鍵物種的手性轉移,并尋求從分立體系到體相的特性關聯[75]。

3 結語

回顧19世紀以來科學家對自然光學活性認知程度的螺旋形上升與經典物理光學以及量子力學、量子化學發展過程的糾纏交織,可以理出手性光譜理論發展的一條比較清晰的脈絡[8]。量子力學與手性光譜理論,相伴而生、相輔相成、密不可分。在崎嶇的科學道路上一路走來,比奧、菲涅爾、海丁格、巴斯德、阿恩特森、蘭多爾特、多夫、德魯德、玻恩、庫恩、科頓、布呂阿、列夫席茲、勞瑞、秋加葉夫、佩魯卡、羅森菲爾德、康登、艾林、考茲曼、薛爾曼、柯克伍德、莫菲特、莫斯科維茨、徐光憲、梅森、查尼、蒂諾科、貝德、斯蒂芬斯、納菲等,窮盡一生的修煉和拼搏,成為全能科學大家。我們欣喜地發現,在這份長長的科學群英譜中,也閃耀著中國科學家徐光憲和徐云潔的名字!

現代集成的手性光譜研究既包含ECD、VCD、CPL和ROA等技術及其應用,亦包括同一手性光譜中采用的不同測試方法,甚至可涉及與之相關的聯用技術,例如,將通用的溶液手性光譜測試法擴展到固體測試(以方便溶液結構與晶體結構分析的間接關聯),將ECD和VCD光譜測試與電化學工作站聯用、將色質聯用與手性光譜技術結合等。而與電子能級躍遷直接相關的ECD光譜因其研究對象寬泛,與涉及振動能級的VCD光譜互補,已成為手性分子和超分子立體化學研究的主流集成手性光譜表征手段[41]。在學習、應用和傳承手性光譜理論和實驗技術的同時,了解其發現和發展的歷史并發掘一些經典研究范例的新內涵,將為相關研究帶來一些啟迪,促進我們做出應有的貢獻。