閱讀為何能提升主觀幸福感

——基于相對剝奪感和抑郁情緒的多重中介效應分析*

周 全

0 引言

越來越多的民眾通過閱讀滿足精神文化需求,我國成年居民的綜合閱讀率達81.1%[1]。閱讀率的提高與國家對閱讀的重視和推廣密切相關。截至2021年,“全民閱讀”連續8年寫入政府工作報告,國家領導人在多個場合號召加強閱讀[2]。閱讀之所以能得到普遍重視,是因為它能夠產生廣泛的社會效益,其中閱讀對幸福感的積極影響一直為人們津津樂道。對社會科學研究者而言,這帶來了一個研究議題:“閱讀使人幸福”究竟是主觀寄予的美好期許,還是客觀存在的社會現實?截至目前,對二者的關系缺乏深入理解。為此,本文使用中國綜合社會調查2015年的數據就閱讀對中國居民主觀幸福感的影響效力及其作用機制開展實證研究。

1 文獻綜述與研究假設

1.1 閱讀與主觀幸福感

主觀幸福感指個體對生活質量是否達到理想狀態的綜合評價[3],它是衡量一國居民生活質量的重要觀測指標[4]。主觀幸福感會受到環境質量、清廉水平和社會公平等宏觀條件和收入、社會地位、宗教信仰、媒介使用等微觀因素的影響[5-6]。

閱讀既是典型的信息獲取活動,又是重要的文化消費行為,具有影響主觀幸福感的潛能。然而,很少有研究集中分析閱讀對主觀幸福感的影響,但部分有關文化消費的研究可以為揭示閱讀的幸福效應提供經驗證據[7]。在這些研究中,閱讀通常被作為文化消費的子項納入分析。羅茜發現閱讀與主觀幸福感的兩個子維度(享有發展體驗和身心健康體驗)都具有顯著的正相關[8];周春平發現購書支出每提高一個單位,主觀幸福感會提高83.4%[9];田馨灤等發現圖書閱讀滿意度和主觀幸福感之間存在顯著的正相關[10];布列西(Blessi)等發現閱讀過程中的讀者交互是提升主觀幸福感的關鍵[11]。可以看出,閱讀與主觀幸福感的正相關性得到國內外部分經驗證據的支持。然而,該正相關性并不穩健。例如,惠特利(Wheatley)等發現前往圖書館閱讀的頻率與主觀幸福感間存在顯著的負相關,這可能是多重共線性的影響[12]。布朗(Brown)等同樣發現閱讀與主觀幸福感間存在顯著性負相關,他們給出的解釋是論文數據沒有對主觀幸福感的多重維度作出全面度量[13]。

現有研究發現的復雜性說明使用全國性調查數據重新檢視閱讀與主觀幸福感的關系是必要的。此外,現有研究也存在兩點不足:首先,現有研究使用的回歸分析只能確認變量間的相關性,無法分析閱讀對主觀幸福感的因果影響;其次,現有研究缺乏對閱讀影響主觀幸福感的過程機制的挖掘。本文旨在通過回應上述研究不足,拓展對閱讀和主觀幸福感之間關系的認知。閱讀是一種典型的文化消費行為,根據需求理論,文化消費能夠通過滿足文化需求提升主觀幸福感[14],該理論分析結論與來自生活經驗的“讀書使人幸福”相一致。此外,現有經驗證據表明居民閱讀行為和主觀幸福感之間確實存在顯著的正相關[8]。因此,本文將進一步分析該相關性是否具有前因后果的邏輯關系,故提出第一個假設:

研究假設1:閱讀對主觀幸福感具有顯著的因果影響,閱讀頻率的提高將顯著提升主觀幸福感。

1.2 閱讀、相對剝奪感與主觀幸福感

相對剝奪感(relative deprivation)是社會不平等在個體心理層面的反應[15],其產生涉及3個階段的心理過程:一是個體間的認知比較;二是個體通過認知評估,認定自身或所屬群體處于不利地位;三是個體將不利地位視為不公平(認為自身或所屬群體應處于更有利的地位),以及由此引發的憤怒與怨恨[16]。當前貧富差距較大,在社會資源占有方面處于劣勢的個體很可能產生相對剝奪感[17]。相對剝奪感分為社會地位相對剝奪感和經濟地位相對剝奪感[18],都會降低主觀幸福感知。在社會地位方面,當個體發現自身處于且可能長期處于比預期更低的社會階層時,可能會被隨之而來的失望和沮喪情緒困擾,變得更加不幸福[19]。在經濟地位方面,研究主要圍繞收入不平等對幸福感的影響展開。如果個體發現其收入水平低于參照組的個人/群體,那么幸福感會顯著降低[20],這是因為收入不平等會被視為階層躍升的障礙,從而對主觀幸福感產生消極影響[21]。

對個體而言,閱讀預示著社會階層向上流動的可能性,該積極心理暗示有助于弱化相對剝奪感,該影響存在兩種解釋機制:首先,是文化消費對社會流動感知(socialmobility sense)的積極影響。閱讀是典型的文化消費行為,布爾迪厄(Bourdieu)認為文化消費具有階級性:不同的社會階層有不同的文化消費行為;反過來,文化消費行為決定著文化資本存量,文化資本高的個體會更容易獲得較高的社會階層地位[22]。上述觀點被一系列經驗研究證實,費拉羅(Ferraro)等發現文化消費能夠通過降低社會排斥(socialexclusion)來提升弱勢群體的社會地位[23];里夫斯(Reeves)等發現文化消費可以轉化為文化資本,進而為個體在未來獲得更高的工資回報和更多的社會階層躍升機會提供幫助[24]。也就是說,作為文化消費行為的閱讀能夠為個體獲得更高的社會經濟地位提供助益,因此,閱讀有助于提升個體的社會流動感知。其次,是中國文化和歷史傳統塑造的教育回報觀念的影響。閱讀(讀書)是重要的受教育手段,傳統儒家文化強調讀書對個人發展的重要性,在科舉制度確立后,讀書更進一步成為普通人實現社會階層躍升的“敲門磚”[25]。在民眾心中,提升社會地位和改善經濟狀況是閱讀的重要預期產出:“書中自有黃金屋”等詩句反映的正是這種民間“信仰”。時至今日,“讀書改變命運”仍是民眾對閱讀價值的典型認知[26]。因此,對中國居民而言,閱讀意味著社會階層躍升的可能。綜上可知,相對剝奪感會對主觀幸福感造成負面影響,與此同時,閱讀是削弱相對剝奪感的有效手段,故提出第二個假設:

研究假設2:相對剝奪感在閱讀和主觀幸福感間發揮著中介作用,閱讀能夠通過削弱相對剝奪感來提升主觀幸福感。

1.3 閱讀、抑郁情緒與主觀幸福感

主觀幸福感包含積極情緒(positive emotion)、消極情緒(negative emotion)和生活滿意度(life satisfaction)3個維度[27]。其中,積極情緒對應的是愉快、滿足等情緒體驗,消極情緒對應的是傷心、害怕等情緒體驗。消極情緒體驗會降低主觀幸福感[28]。

現代社會個體面臨較大社會壓力,社會壓力是導致抑郁情緒的重要原因[29]。近年我國居民抑郁癥狀的檢出率持續升高,老人、兒童、學生等重點亞群體的抑郁情緒檢出率達30%左右[30-32],抑郁已成為常見的心理健康問題。在抑郁狀態下,個體對消極刺激具有選擇性偏向,這會使個體產生低落心境并持續被郁悶、不愉悅等情緒影響[33]。此外,抑郁是一個連續漸進的發展過程,即使尚未達到抑郁癥的診斷標準,長期被亞臨床抑郁(subsyndromal depression)(即廣義的抑郁情緒)影響也會造成消極情緒的累積[34]。抑郁情緒帶來的消極情緒體驗是導致幸福感降低的重要原因,抑郁對主觀幸福感的顯著性負面影響已被研究所證實[35]。閱讀是疏導抑郁情緒的有效手段。在閱讀過程中,個體可以通過信息接觸更新認知-行為模式,從而獲得更強的情緒調節能力,這能夠幫助個體獲得更積極的情緒體驗[36]。在精神衛生領域,“閱讀療法(bibliotherapy)”是情感障礙性疾病治療中的重要輔助手段[37],心理類書籍、文學作品(小說、詩歌等)等多種閱讀材料都能對輕度和中度抑郁產生良好的治療效果[38]。基于以上分析,對普通人而言,一般性閱讀能夠有效疏導日常生活中產生的抑郁情緒,從而提升主觀幸福感。故提出第三個假設:

研究假設3:抑郁情緒在閱讀和主觀幸福感間發揮著中介作用,閱讀能夠通過降低抑郁情緒來提升主觀幸福感。

2 研究方法

2.1 研究數據

本文使用中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS)2015年數據開展研究。該調查由中國人民大學組織開展,采用多階段分層隨機抽樣的方式對中國居民的基本信息、思想觀念和行為方式等進行調查,調查點涵蓋31個省級行政單位。2015年調查共計得到10,968個有效樣本,本文刪去研究變量中存在缺失值的樣本355個,最終得到10,613個研究樣本。

2.2 變量選取與描述

2.2.1 因變量

本研究中因變量為主觀幸福感。CGSS2015使用單維度量表測量主觀幸福感,該測量方式曾被世界價值觀調查(含中國)、歐洲社會調查等國內外多項大規模社會調查采用[39-40],單維度李克特量表足以在大樣本抽樣調查中對主觀幸福感作出準確測量[6]。問卷中的題目是:“總的來說,您覺得您的生活是否幸福?”1=非常不幸福;2=比較不幸福;3=說不上幸福不幸福;4=比較幸福;5=非常幸福。

2.2.2 自變量

自變量為閱讀。本文以閱讀頻率衡量閱讀行為。問卷中的題目是:“過去一年,您是否經常在空閑時間從事以下活動?”讀書/報紙/雜志對應的選項是:1=每天;2=一周數次;3=一月數次;4=一年數次或更少;5=從不。數值1,2,3,4,5被依次重新編碼為5,4,3,2,1。在進行傾向值匹配分析時,將1、2和3重新編碼為0,將4和5重新編碼為1。

2.2.3 中介變量

(1)相對剝奪感。社會比較是相對剝奪感產生的主要原因,本文使用主觀自評題目測量相對剝奪感[18]。問卷中的題目是:“與同齡人相比,您認為您本人的社會經濟地位是:”1=較高;2=差不多;3=較低。數值越大表示相對剝奪感越高。

(2)抑郁情緒。本文以感知頻率測量抑郁情緒,問卷中的題目是:“在過去的四周中,您感到心情抑郁或沮喪的頻繁程度是:”1=總是;2=經常;3=有時;4=很少;5=從不。數值1,2,3,4,5被依次重新編碼為5,4,3,2,1。數值越大表示抑郁程度越高。

2.2.4 控制變量

本文選取的控制變量包括兩部分:一是人口統計學因素,包括性別、年齡、教育水平、收入、戶籍、地區、宗教信仰等。二是社會保障與社會資本。社會保障能通過為個體提供風險防范措施增進主觀幸福感[41],本文使用醫療保險和養老保險情況對其進行測量;社會資本能通過為個體提供社會支持提升主觀幸福感[42],信任是社會資本的核心,本文使用人際信任對社會資本進行測量。此外,研究表明,社會保障、社會資本還是影響相對剝奪感和抑郁情緒(本文中的兩個中介變量)的重要因素[43-44],這也是將它們納入控制變量的重要原因。具體編碼如下:性別(0=女性,1=男性),年齡(按照實際年齡計算),教育水平(0=沒有受過任何教育,6=小學或私塾,9=初中,12=高中及中專,15=大專,16=本科,19=研究生及以上),收入水平(以收入的1,000分之一作為變量),戶籍(0=農業戶口,1=非農業戶口),地區(按照現有統計口徑劃分為東、中部地區,設置為虛擬變量),宗教信仰(0=無宗教信仰,1=有宗教信仰)。城市基本醫療保險/新型農村合作醫療保險/公費醫療(0=沒有,1=有),城市/農村基本養老保險(0=沒有,1=有)。人際信任,問卷中的題目是:“總的來說,您同不同意在這個社會上,絕大多數人都是可以信任的?”1=非常不同意;2=比較不同意;3=說不上同意不同意;4=比較同意;5=非常同意。所有變量的描述性統計分析見表1。

表1 變量的描述性統計

2.3 數據分析方法

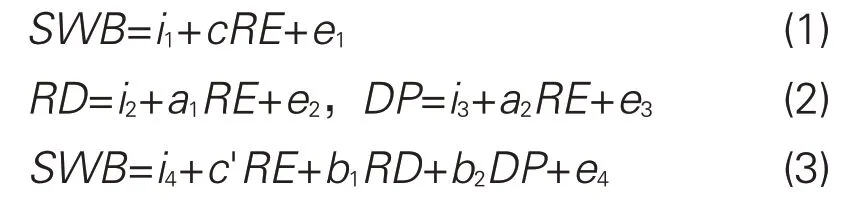

在基于調查數據的量化研究中,以最小二乘法(OLS)為代表的回歸分析僅能分析自變量和因變量間的相關性,無法進行有效的因果識別(casual identification)。為此,使用傾向值匹配(propensity score matching,PSM)分析閱讀對主觀幸福感的因果影響。傾向值匹配的優勢在于通過構建“反事實框架(counter factual framework)”處理選擇性偏差[45]。傾向值指在綜合考慮可觀測混淆變量影響的情況下,個體進入某特定單位的條件概率。傾向值匹配過程中,會根據傾向值得分的接近性對來自不同單位的個體進行配對,形成相應的控制組和干預組。匹配后,混淆變量在控制組和干預組間將不再具有系統性偏差[46]。此時,因變量在控制組和干預組間的差異是由自變量產生的凈干預效應(treatment effect),如果凈干預效應能夠通過顯著性檢驗,則表明自變量能夠對因變量產生顯著的因果影響。為檢驗統計效應的穩健性,本文將同時使用最近領匹配(nearest neighbors matching)、半徑匹配(radius matching)和核匹配(kernel matching)開展研究。根據巴倫(Baron)等提出的經典逐步回歸法進行中介效應檢驗[47],使用非參數bootstrap檢驗分析中介效應的顯著性[48]。經典逐步回歸法需要分3步建立回歸模型:

在上述回歸模型中,SWB是主觀幸福感(因變量),RE是閱讀(自變量),RD和DP分別是相對剝奪感和抑郁情緒(中介變量),i1到i4是回歸方程的常數項,e1到e4是回歸方程的誤差。RE到SWB的總效應(total effect)是:c=c‘+a1b1+a2b2。其中c‘為RE到SWB的直接效應(direct effect);a1b1+a2b2是RE到SWB的總中介效應(totalmediation effect),其中,a1b1是RE經由RD到SWB的中介效應,a2b2是RE經由DP到SWB的中介效應。

傾向值匹配能夠有效控制選擇性偏差,因此,研究者會使用匹配后樣本開展進一步的統計分析[49]。將同時使用全樣本(N=10,613)和1∶1最近鄰匹配(one-to-one nearest neighbors matching,caliper=0.05)樣本(N=4,270)開展中介效應分析,以檢驗分析結果的穩健性。

3 研究發現

3.1 閱讀對主觀幸福感的整體貢獻

(1)建立Order Probit回歸和OLS回歸模型,分析閱讀和主觀幸福感的相關性,結果見表2。在Order Probit回歸和OLS回歸中,閱讀和主觀幸福感都在0.1%水平上顯著性正相關。模型2顯示,OLS回歸模型的調整后R2是0.056,并不算高,這是因為:首先,主觀幸福感會受到內因(基因因素)和外因(經濟發展、生活環境、媒體接觸等)共同影響[50-51],模型2只包含很少一部分影響因素,因此總體預測效應較小;其次,受限于統計方法,回歸模型的調整后R2會隨著樣本量的增大而下降[52],本文是典型的大樣本研究,調整后R2會相對較小。實際上,調整后R2只是考查回歸模型擬合優度的參考指標之一[53],在基于隨機抽樣調查的大樣本研究中,回歸系數的顯著性具有更大的參考價值,從模型2可以看出,閱讀和主觀幸福感具有非常顯著的正相關(p<0.001)。

表2 閱讀對主觀幸福感的回歸分析結果

(2)使用傾向值匹配分析閱讀與主觀幸福感的因果關系。首先計算傾向值,以二分類編碼的閱讀(0=低閱讀頻率,1=高閱讀頻率)為因變量,性別、年齡、教育水平等為自變量,建立logistic回歸模型(見表3中的模型3)。可以看出,logistic模型的pseudo R2為0.175,-2log likelihood為9,140.633,擬合效果較好。結果表明,性別、年齡、教育水平、戶籍、地區和人際信任等變量與閱讀具有不同程度的顯著性相關。

表3 預測傾向值的logistic回歸分析及最近領匹配的平衡性檢驗結果

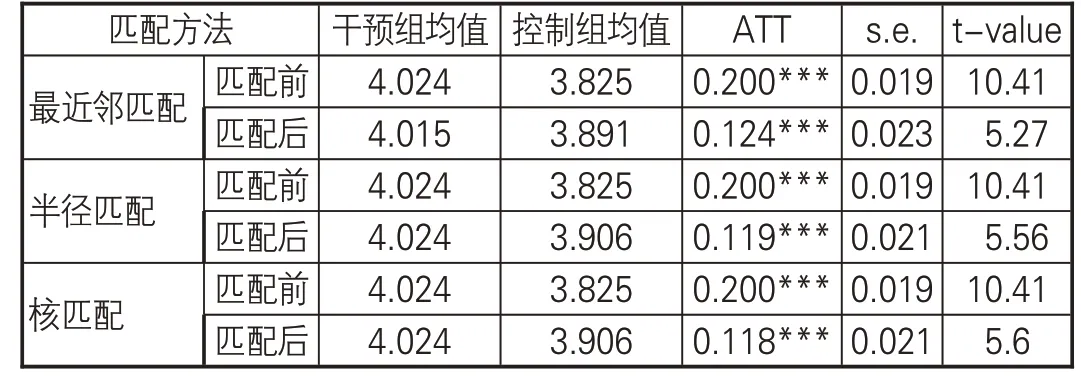

(3)分別使用最近領匹配、半徑匹配和核匹配分析閱讀對主觀幸福感的影響(見表4),其中,低閱讀頻率組為控制組,高閱讀頻率組為干預組。干預組的平均處理效應(average treatment effect on the treated,ATT)是檢驗傾向值匹配效果的核心指標,本文中ATT等于高閱讀頻率組的主觀幸福感減去低閱讀頻率組的主觀幸福感。

表4 傾向值匹配分析結果

首先進行1∶1最近鄰匹配分析,為了提高匹配精度,選取較小的匹配容忍度(caliper=0.05)。匹配后,ATT=0.124(t=5.27,p<0.01),在0.1%的水平上顯著。半徑匹配和核匹配的結果與最近鄰匹配類似:半徑匹配后,ATT=0.119(t=5.56,p<0.01);核匹配后,ATT=0.118(t=5.6,p<0.01)。三種匹配方法的分析結果高度穩健(ATT值大小接近,且顯著性水平一致)。匹配后,ATT都是顯著異于0的正值,說明干預組的主觀幸福感顯著高于控制組。由于性別、年齡等混淆變量對主觀幸福感的影響在匹配后得到有效控制,可以認為干預組(高閱讀頻率組)和控制組(低閱讀頻率組)在主觀幸福感水平上的差異是閱讀頻率的不同造成的,閱讀頻率的提高顯著提升了主觀幸福感,研究假設1成立。

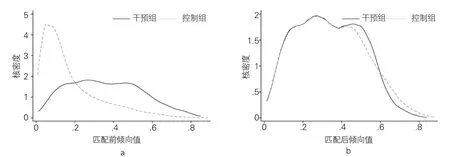

表3中第2列到第4列是最近鄰匹配的平衡性檢驗結果。匹配前,除年齡外,其他混淆變量在控制組和干預組間均存在顯著性差異(t值的絕對值介于2.1~37.11);匹配后,所有混淆變量在控制組和干預組間均不再具有顯著性差異(t值的絕對值小于1.47)。此外,匹配后控制組和干預組在各混淆變量上的偏差的絕對值都小于5%。以上結果說明匹配過程滿足平衡性假設。半徑匹配和核匹配的結果與之類似。圖1是控制組和干預組在最近鄰匹配前后的核密度曲線分布情況,可以看出,最近鄰匹配后,兩條曲線的交疊部分顯著增加,說明控制組樣本和干預組樣本間的差異顯著縮小,半徑匹配和核匹配的情況與之類似。上述結果說明三種匹配方法都滿足并共同支撐假設。

圖1 最近鄰匹配前后的傾向值核密度圖

3.2 中介效應分析

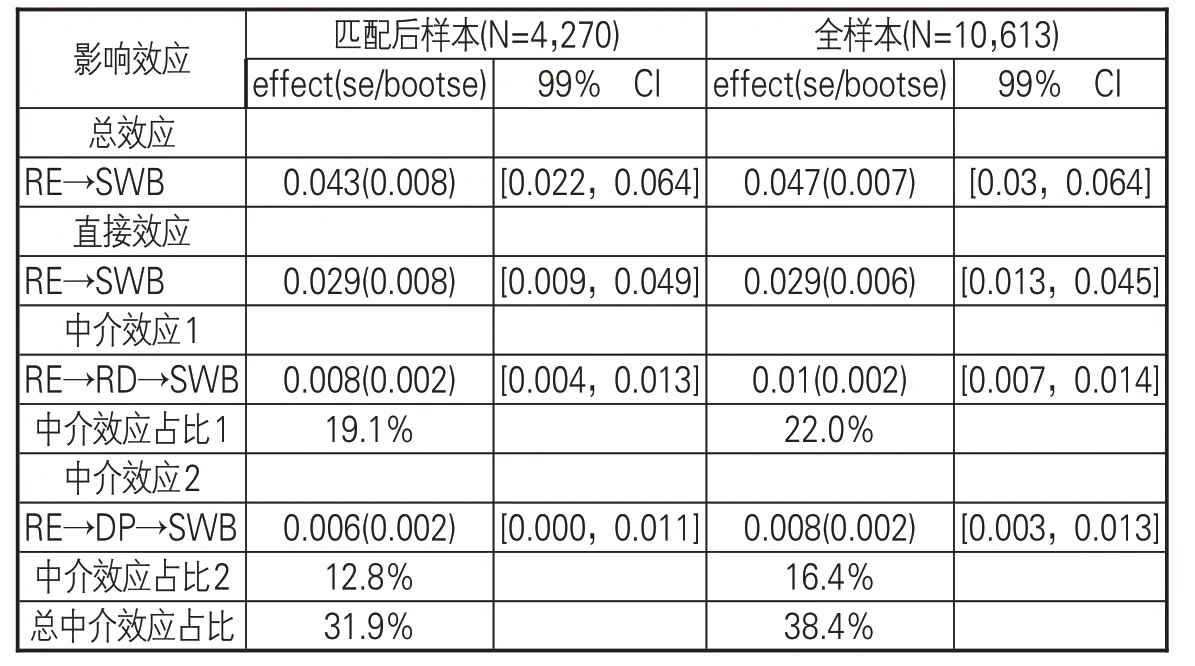

分別使用最近鄰匹配樣本和全樣本開展中介效應檢驗,結果如表5所示。從匹配后樣本的分析結果可以看出,閱讀經由相對剝奪感到主觀幸福感的中介效應為0.008(99%CI=[0.004,0.013]),該中介效應在總效應中所占比例是19.1%;閱讀經由抑郁情緒到主觀幸福感的中介效應為0.006(99%CI=[0.000,0.011]),經由抑郁情緒的中介效應在總效應中所占比例是12.8%。上述兩項中介效應都是顯著的,二者總共可以解釋總效應的31.9%,說明相對剝奪感和抑郁情緒在閱讀和主觀幸福感之間發揮著部分中介作用。全樣本的分析結果與之類似,但是,與匹配后樣本相比,全樣本中的中介效應占比更高,這種差異很可能是全樣本中的選擇性偏差造成的,匹配后樣本較好地處理了內生性問題,可以有效降低選擇性偏差的影響。

表5 多重中介效應檢驗的結果(bootstrap=10,000)

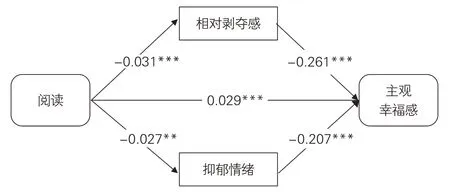

圖2是中介效應的可視化圖。兩個并行中介效應的作用機制如下:一方面閱讀頻率的提高能顯著降低個體的相對剝奪感(B=-0.031,p<0.001),相對剝奪感的降低有助于提升主觀幸福感(B=-0.261,p<0.001),這是第一條中介路徑;另一方面閱讀頻率的提高顯著地降低抑郁情緒(B=-0.027,p<0.01),抑郁情緒的降低能夠提高主觀幸福感(B=-0.207,p<0.001),這構成了另一條中介路徑。通過以上分析可知,研究假設2和研究假設3都是成立的。

圖2 閱讀影響主觀幸福感的中介關系示意圖及非標準化回歸系數(匹配后樣本)

4 討論與結論

本文在當代中國社會背景下探討閱讀對主觀幸福感的影響及其作用機制,發現主要包括3點:閱讀能夠對提升中國居民的主觀幸福感產生顯著的因果影響,隨著閱讀頻率的提高,個體的主觀幸福感會顯著上升;閱讀能夠降低相對剝奪感,從而提升主觀幸福感,這是閱讀影響主觀幸福感的第一條中介路徑;閱讀能夠有效疏導抑郁情緒,進而提升主觀幸福感,這是閱讀影響主觀幸福感的第二條中介路徑。鑒于研究是基于全國性大樣本隨機抽樣調查數據開展的,可以認為上述研究發現能夠反映當前中國的社會現實。

首先,閱讀與居民的主觀幸福感之間存在因果聯系。此前,雖然國內研究已經初步證實閱讀與主觀幸福感之間存在正相關性,但這些研究無法確定究竟是“閱讀使人幸福”還是“幸福促進閱讀”。本文使用傾向值匹配構建“反事實框架”,確認了閱讀對提升主觀幸福感的因果影響。通過將該研究發現與國際文獻進行對比可知,閱讀與主觀幸福感的關系在國別之間可能存在差異。例如,在英國,閱讀活動與主觀幸福感的顯著性負相關先后被兩項研究證實[12-13]。本文和上述兩篇論文都是基于全國性大樣本隨機抽樣調查數據的量化研究,因此,這種差異很可能是真實存在的。該現象可以從兩方面理解:其一,閱讀確實會對中英兩國居民的主觀幸福感產生相反的影響。中英之間的文化差異,兩國經濟發展水平的差距,又或兩國民眾閱讀偏好的差異都是潛在的制約因素。其二,閱讀的幸福效應受限于兩國居民主觀幸福感的結構特征和制約因素,表現為不同的影響。例如,有研究表明,中國居民中感到不幸福的人數比例顯著高于英國,且主觀幸福感具有較強的工具理性傾向[54]。從本文的研究可知,對閱讀的工具價值的認可是閱讀能夠提升中國人主觀幸福感的重要原因,但是,對于普遍具有較高幸福感,且幸福感不易受工具理性影響的英國人而言,閱讀可能無法從上述路徑提升主觀幸福感。因此,在主觀幸福感分布特征和其他社會因素的綜合作用下,閱讀與中英兩國居民的主觀幸福感的關系是不同的。

其次,本文使用中介效應分析揭示了閱讀提升主觀幸福感的具體機制。簡而言之,閱讀是個體心態和心理健康的雙重調節閥,這是它能夠對主觀幸福感產生積極影響重要原因。“伊斯特林悖論(Easterlin paradox)”認為,隨著時間推移,經濟增長帶來的物質條件改善無法推動主觀幸福感的持續提升[55],世界價值觀調查(World Value Survey)的追蹤數據顯示該現象在中國確實存在[56]。經濟發展導致的一系列社會問題是出現“伊斯特林悖論”的重要原因。在中國社會轉型過程中,貧富差距擴大和社會壓力急增是個體面臨的社會現實,這兩大社會因素投射在個體心態和心理健康方面的負面影響會顯著降低主觀幸福感[57-58],閱讀則具有消解這些負面影響的潛能。因此,本文建立了閱讀通過相對剝奪感和抑郁情緒影響主觀幸福感的中介模型并開展驗證。

第一,相對剝奪感的中介效應顯著,說明閱讀可以通過優化個人心態提升主觀幸福感。

研究表明,向上社會比較(upward social comparison)是造成主觀幸福感降低的重要原因,相對剝奪感就是一種典型的向上社會比較行為。本文的研究表明,閱讀雖然無法阻止個體進行社會比較,但是卻能夠有效降低社會比較后產生的不公平感和怨恨情緒(即相對剝奪感),通過這一優化個人心態的過程,閱讀能夠有效抑制社會比較對主觀幸福感造成的負面影響。其原因在于:閱讀能夠提升個體對改善自身社會經濟地位的可能性心理預期——閱讀是接受教育、獲取知識的重要方式。改革開放以來,中國社會的教育回報率在世界范圍內處于較高水平[59],因此多數普通人從身邊就能接觸到通過接受教育提高收入、實現社會階層躍升的真實案例,這會促使個體建立閱讀(教育)能夠提升社會經濟地位的因果認知。此外,中國的文化和歷史傳統也一直強調閱讀的工具性價值[26],因此,閱讀對提升社會經濟地位的積極影響在中國社會深入人心。總而言之,閱讀作為接受教育的象征,能夠賦予個體改善自身社會經濟狀況的希望。上述研究發現表明,閱讀無需對改善社會經濟狀況產生立竿見影的效果,僅通過為個體提供向上流動的心理預期,就可以帶來主觀幸福感的顯著提高。

第二,抑郁情緒的中介效應顯著,說明閱讀可以通過有效的心理建設提升主觀幸福感。

主觀幸福感是個體在心理層面對當下生活是否達到期望的評價,因此,外部因素需要通過心理機制對主觀幸福感產生影響。本文以抑郁情緒為中介,揭示了閱讀影響主觀幸福感的一種心理過程。進入新世紀以來,中國經濟的持續增長在不斷提升居民生活水平的同時,也給人們帶來了前所未有的壓力:房價過快上漲、優質教育資源競爭、加班文化盛行等使得當代中國人面臨的社會壓力劇增。研究表明,社會壓力會導致抑郁情緒[60],進而降低幸福感知。對于將“郁悶”、“喪”掛在嘴邊的當代中國人而言,疏導抑郁情緒是提升主觀幸福感的可行路徑之一。在先前的研究中,部分精選閱讀材料對抑郁癥患者的治療效果已經得到驗證。本文的研究進一步表明,對于普通人而言,不限定內容的一般性閱讀就能夠對抑郁情緒(可能尚未達到抑郁癥的臨床診斷標準)產生顯著的抑制效應,通過這種方式,閱讀能夠顯著增進普通人的主觀幸福感。該研究發現拓展了閱讀與主觀幸福感的關系機制的解釋空間,說明以情緒調節為代表的心理建設機制是閱讀能夠提升普通人主觀幸福感的重要原因。

本研究發現拓展了對閱讀的幸福效應的認知空間。先前的研究認為,閱讀主要通過滿足文化需求提升主觀幸福感。本文表明,閱讀還能夠通過消解社會轉型過程中的陣痛(包括貧富差距擴大導致的相對剝奪感和社會壓力增加導致的抑郁情緒)來提升社會公眾的普遍幸福水平。本文的研究結論能夠為堅定和深入地推進“全民閱讀”工程提供理論依據。此外,研究發現還能夠讓社會公眾更全面地認知閱讀的重要性和現實價值,這有助于動員更多的人開展日常閱讀活動。

本研究還存在一定的局限性。首先,本文雖然使用傾向值匹配處理選擇性偏差,但仍未能完全排除內生性問題。其次,本文提出的兩個中介變量在閱讀和主觀幸福感間發揮著部分中介作用,因此,可能還存在其他未發現的中介變量。最后,本文將閱讀作為整體進行分析,但是,閱讀行為具有多樣性,其幸福效應也可能存在差異。例如,紙質書閱讀和數字閱讀對主觀幸福感的影響是否相同?不同的閱讀內容是否會對主觀幸福感造成不同的影響?這些問題有待于未來進一步研究。