學前兒童抑制氣質與分享行為的關系:情緒理解的調節作用*

韓金晶 翟舒怡 何 潔

(1.浙江大學 心理與行為科學系,杭州 310028;2.杭州市第十五中學教育集團(總校),杭州 310000)

1 引言

氣質(temperament)指的是兒童與生俱來的行為反應傾向,是個體在以生物學為基礎的情緒反應、活動水平等方面表現出的相對穩定的個體差異(Derryberry&Rothbart,1984)。其中,抑制氣質(behavioral inhibition)反映的是兒童在面對陌生的人、物體或情境時表現出的焦慮、痛苦和警覺性等情況(Kagan,1989),對兒童的親社會行為(prosocial behavior)具有重要影響。具體而言,高抑制氣質的兒童較少表現出助人、共情等親社會行為(Laible et al.,2017;Liew et al.,2011)。分享行為 (sharing)也是重要的親社會行為之一,在分享行為中,需要兒童能夠準確理解他人的情緒與需求進而協調自我利益和他人需求的沖突。迄今為止,抑制氣質對兒童分享行為的影響尚不明晰。究其原因,情緒理解,即兒童準確理解他人情緒與需求的能力,可能會在此關系中發揮一定的作用,但目前尚無研究對此進行探討。因此,為幫助不同氣質的兒童更好地社會適應,有必要深入研究抑制氣質與分享行為的關系及情緒理解在其中的作用。

抑制氣質兒童會時刻對周圍環境保持警覺,對新異刺激表現出抑制反應和高消極情緒(Kagan&Snidman,1991)。在社會化過程中,抑制氣質兒童更容易出現社會退縮(social withdrawal)、社交沉默(social reticence)、焦慮等社會適應不良 問 題(Pérez-Edgar et al.,2011;Rubin,Burgess,&Hastings,2002)。在看到他人需要幫助時,抑制氣質的兒童常常會選擇退縮回避、無法關注到他人的需求,因而較少表現出親社會行為(Eisenberg et al.,2019;Karasewich et al.,2019;韓金晶等,2020)。以往關于氣質與親社會行為的相關研究大多聚焦于助人、安慰等形式的親社會行為中,少有研究關注分享行為,僅有的幾篇相關研究也并未得出統一結論。Laible等人(2017)在研究中發現,氣質與分享行為之間存在與其他親社會行為相一致的關系,即抑制氣質的兒童更少分享。但Gross等人(2015)發現,18~30個月兒童的抑制氣質與其分享行為之間并不相關;Grady和Hasting(2018)對2~5歲的兒童的研究也未發現兩者之間的關系。

為什么抑制氣質與分享行為之間的關系難以明確?與其他親社會行為相比,分享行為對兒童來說更具挑戰性(Brownell,Svetlova,&Nichols,2010)。分享行為中包含了自我利益與他人需求的沖突(Yu et al.,2016)。兒童在做出分享行為時,需要充分理解他人的情緒與需求進而協調兩者的矛盾。情緒理解指的是兒童根據事件的原因、結果等環境線索來預測、解釋他人情緒的能力(Harris,2000),可能是兒童愿意犧牲自己的利益、做出分享的先決條件。需要說明的是,分享情境中的情緒線索常在分享行為發生之后才會出現,因而兒童除了需要具備基礎的情緒理解(一般情緒理解)外,還需要能夠對分享行為的接受者在未來的情緒狀態進行預測(分享情緒理解),從而據此調整自己的行為 (Klossek,Russell,& Dickinson,2008)。近年來的1篇分享情緒理解的研究發現,兒童若對分享行為的接受者在得到分享與否時的情緒預測差異越大,則會做出更多的分享行為(Paulus&Moore,2015)。

綜上所述,情緒理解可能是厘清抑制氣質與分享行為關系的重要因素。以往研究發現,雖然抑制氣質的兒童在發展過程中常會維持害羞退縮等行為模式,也易發展出社交焦慮等風險,但并非所有抑制氣質的兒童都會在社會化發展中持續出現適應不良 (Clauss&Blackford,2012)。進一步的研究則發現,對他人心理需求的關注在抑制氣質兒童的社會適應過程中發揮著重要的作用(Colonnesi et al.,2017)。抑制氣質的兒童若能具備良好的社會認知技能、更多關注他人的心理狀態與需求,便會表現出較少的社交焦慮(An&Kochanska,2021)。據此,情緒理解作為重要的社會認知能力之一,可能在抑制氣質與分享行為的關系中發揮著重要的調節作用。

因此,本研究將通過兩個子研究,系統探討學前兒童抑制氣質與分享行為之間的關系,并考察情緒理解(研究一:一般情緒理解,研究二:分享情緒理解)在抑制氣質與分享行為關系中的作用。研究假設如下:①學前兒童抑制氣質與分享行為之間存在負相關;②一般情緒理解和分享情緒理解在抑制氣質與分享行為的關系中具有調節作用,抑制氣質的兒童若能具備良好的情緒理解,則會做出更多的分享行為。

2 研究一:抑制氣質與分享行為的關系——一般情緒理解的調節作用

2.1 方法

2.1.1 被試

選取4~5歲兒童為被試,該年齡段是兒童的自發分享行為快速發展的時期(McAuliffe,Raihani,&Dunham,2017)。來自杭州市兩所普通幼兒園的94名兒童(男生49名,女生45名)參與了測試,測試月齡均值為57.76±3.38個月,范圍為4歲2個月~5歲3個月,均為身體健康、智力正常的兒童。本研究所有實驗均經**大學心理與行為科學系醫學倫理委員會審核通過。參與研究的兒童的父母均簽署了知情同意書。

2.1.2 研究流程

抑制氣質測量 采用Rothbart等人(2001)編制的兒童行為問卷 (Children’s Behavior Questionnaire,CBQ),父母對孩子的氣質特點進行評價。問卷包括15個維度,94個項目,采用Likert七點量表計分。本研究使用了其中與抑制氣質相關的害怕(fear)與害羞(shyness)兩個維度(Gross et al.,2015),在本研究中的內部一致性信度分別為0.72和0.81。計算兩個維度的平均分,合成為兒童抑制氣質得分。

一般情緒理解測量 采用了Pons等人(2004)編制的經典情緒理解測驗(The Test of Emotion Comprehension,TEC),選取了基于愿望的情緒理解(同一情境中,兩個有相反愿望的人物的情緒)、基于信念的情緒理解(與被試自己有相反信念的人物的情緒)、真實表面情緒的區分理解(內心感受與表面情緒不一致的人物的真實情緒)這三個在兒童4~6歲快速發展的成分。被試每通過一個成分的測驗便計1分,共3分。

分享行為測量 采用自由分享任務(Steinbeis&Over,2017)。材料選用了該年齡段的兒童普遍喜歡的紙質小星星。游戲開始前,研究人員先向被試介紹一位不在場的陌生小朋友,并取出7個紙質小星星送給被試,與被試確認小星星的所有權。接下來研究人員拿出兩個袋子分別送給被試與那名孩子,要求被試根據自己的意愿將紙質星星分別放置到自己和那名孩子的袋子中。被試分享期間,研究人員扭頭處理其他事務,避免與被試進行眼神交流造成旁觀干擾。最后,記錄被試分享的數量。分享任務共進行兩次,最終計算被試兩次分享的平均值作為被試分享行為的得分。

2.2 結果

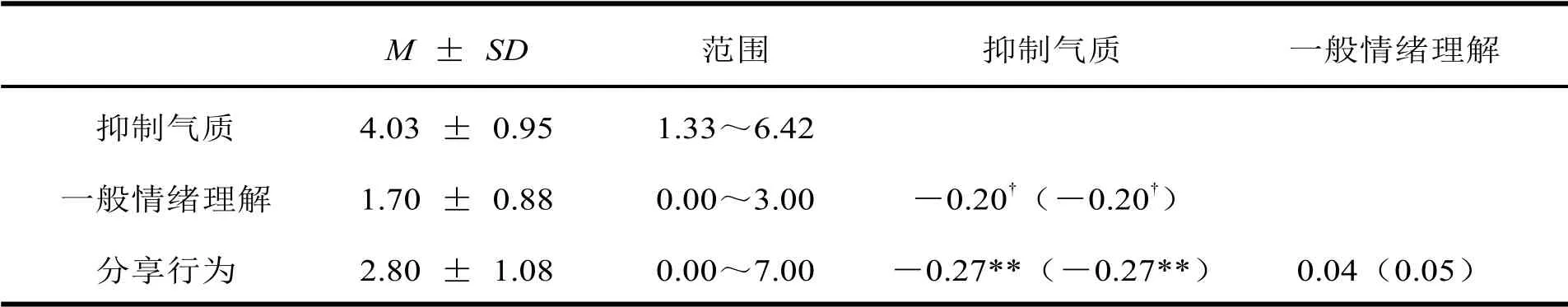

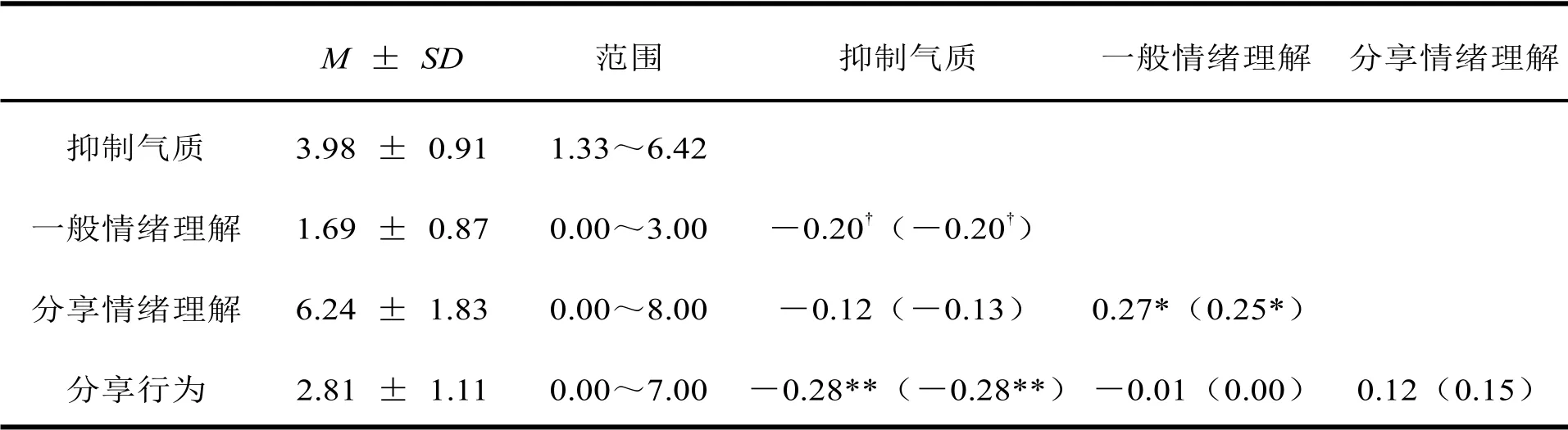

主要變量的描述性統計、相關及偏相關分析如表1所示。分別采用獨立樣本t檢驗和相關分析考察兒童性別和月齡對本研究主要變量(抑制氣質、分享行為和一般情緒理解)的影響。結果表明,兒童的性別及月齡對主要變量均無顯著影響(ps>0.40)。

表1 抑制氣質、一般情緒理解和兒童分享行為的描述性統計及相關分析

2.2.2 主要變量相關分析

偏相關分析表明,抑制氣質與分享行為之間存在顯著的負相關,即父母報告為越抑制的兒童,其分享行為越少;抑制氣質與一般情緒理解之間存在邊緣顯著的負相關,這表明父母報告抑制氣質水平較高的兒童在理解他人情緒狀態方面也越弱。一般情緒理解與分享行為之間不存在顯著的相關。

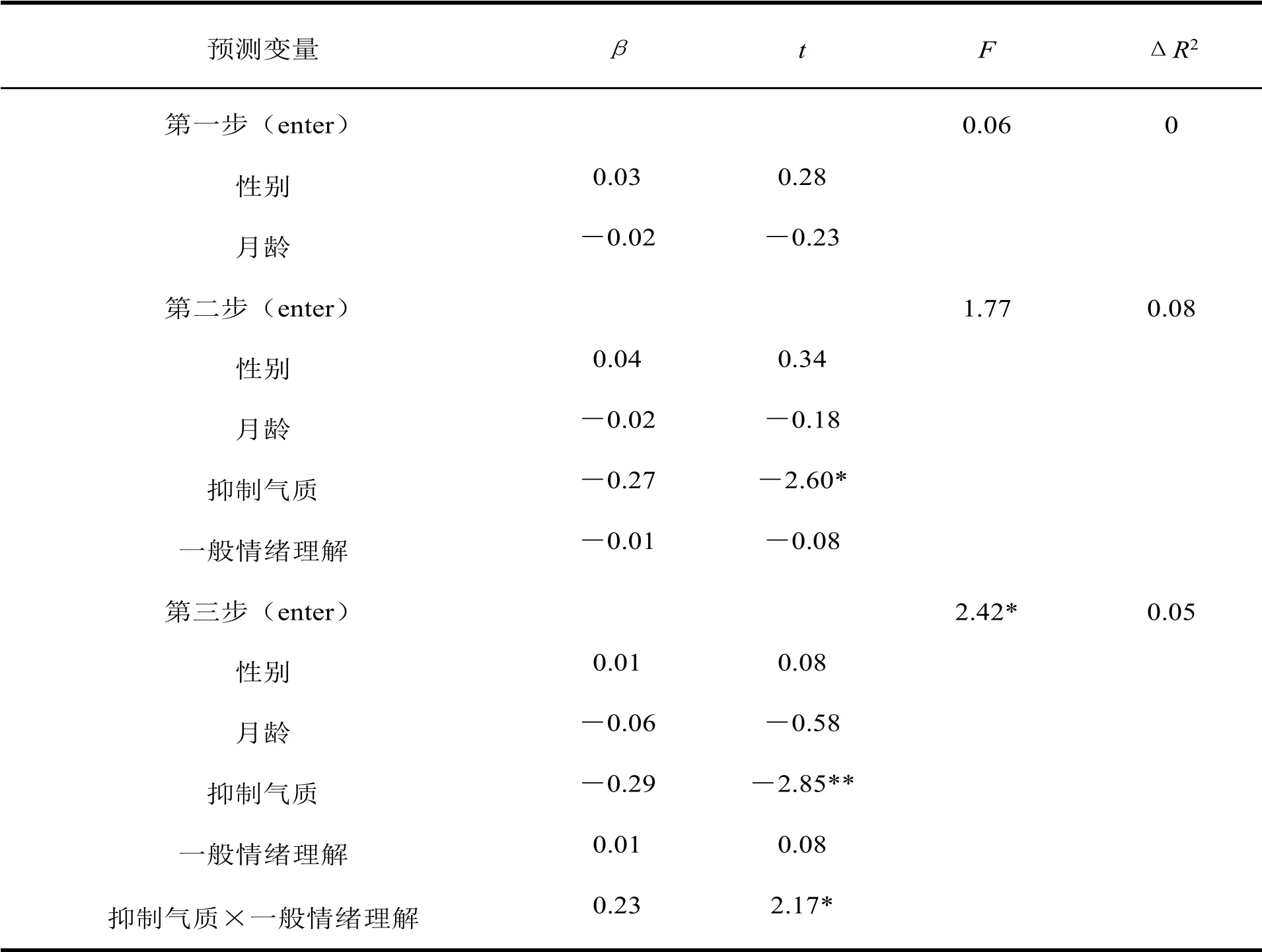

2.2.3 一般情緒理解在抑制氣質與分享行為關系中的調節作用

采用分層回歸分析考察一般情緒理解在抑制氣質與分享行為關系中的調節作用。以分享行為為因變量,將性別和月齡作為第一層控制變量進入方程;之后,抑制氣質和一般情緒理解作為第二層變量進入方程;最后,抑制氣質與一般情緒理解標準化后的乘積項作為第三層變量進入方程。

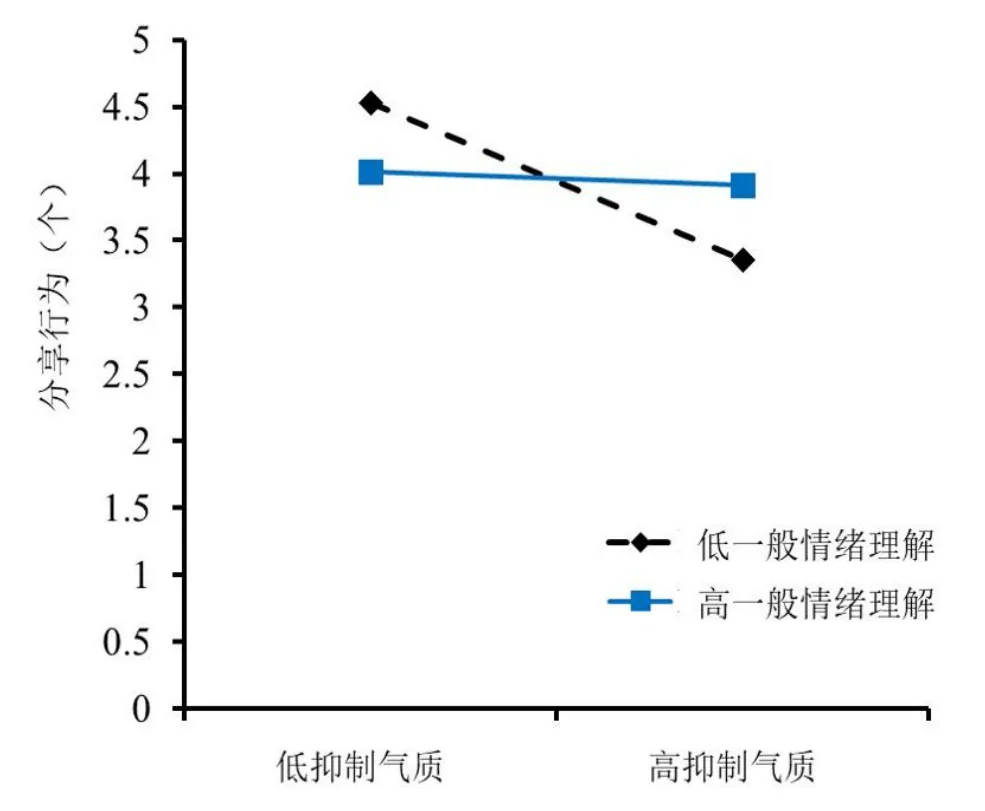

回歸分析結果(表2)表明,抑制氣質和一般情緒理解之間存在顯著的交互作用。對一般情緒理解的調節作用做簡單斜率分析,結果見圖1。對于一般情緒理解能力低的兒童,抑制氣質與分享行為呈顯著負相關(β=-0.59,t=-3.36,p=0.001,95%CI=[-0.94,-0.24]);而對于一般情緒理解能力高的兒童,抑制氣質對分享行為無顯著預測作用(β=-0.05,t=-0.29,p=0.77,95%CI=[-0.36,0.27])。

圖1 研究一:一般情緒理解在抑制氣質與 分享行為關系中的調節作用

表2 抑制氣質、一般情緒理解對兒童分享行為的回歸分析

2.3 小結與討論

抑制氣質與分享行為之間存在負相關關系,但兩者的關系受到一般情緒理解的調節作用。具體而言,對于一般情緒理解能力低的兒童,若其抑制氣質水平越高,則其分享行為越少。研究二將進一步聚焦到具體的分享情境中,探討分享情緒理解對抑制氣質與分享行為間關系可能的調節作用。

3 研究二:抑制氣質與分享行為的關系——分享情緒理解的調節作用

3.1 方法

3.1.1 被試

選取來自杭州兩所普通幼兒園的86名兒童(男生46名,女生40名),測試月齡均值為57.74±3.35個月,范圍為4歲2個月~5歲3個月。

3.1.2 研究流程

抑制氣質、分享行為及一般情緒理解測量均與研究一相同。其中,CBQ中與抑制氣質相關的害怕與害羞兩個維度在本研究中的內部一致性信度分別為0.70和0.79。

分享情緒理解測量采用Paulus和Moore(2015)編制的范式,設置了分享與不分享兩個情境,讓被試想象自己處于分享者位置時,推測接受者在兩種情境中對應的情緒狀態。對接受者情緒狀態的評價采用面部情緒量表(Facial Affective Scale),該量表為9點計分量表,從非常傷心(-4)到非常開心(4)(Perrott,Goodenough,&Champion,2004)。將被試對接受者在得到分享時的情緒評價減去接受者在未得到分享時的情緒評價的得分,作為被試分享情緒理解得分。該分數越高,說明被試越能理解接受者在獲得分享后會快樂,未得到分享后會難過。

3.2 結果

3.2.1 初步分析

主要變量的描述性統計、相關及偏相關分析如表3所示。分別采用獨立樣本t檢驗和相關分析考察兒童性別和月齡對本研究主要變量(抑制氣質、分享行為、一般情緒理解和分享情緒理解)的影響。結果表明,兒童在分享情緒理解上存在顯著的性別差異(t(84)=2.27,p=0.03,Cohen’sd=0.50),即男生比女生更傾向于認為接受者得到分享會開心;兒童月齡與一般情緒理解存在邊緣顯著的正相關(r=0.20,p=0.07)。除此之外,性別和月齡對主要變量無其他顯著影響 (p s>0.40)。考慮到性別和月齡因素對情緒理解變量的顯著影響,在后續分析中將兒童的性別與月齡作為控制變量。

表3 抑制氣質、情緒理解和兒童分享行為的描述性統計及相關分析

3.2.2 主要變量相關分析

偏相關分析表明,在控制兒童的性別和月齡后,抑制氣質與分享行為之間存在顯著負相關,一般情緒理解與抑制氣質存在邊緣顯著的負相關,與分享行為不存在顯著相關,均與研究一的結果相一致。一般情緒理解與分享情緒理解存在顯著的正相關,即一般情緒理解越好的兒童對接受者被分享與否時的情緒感知差異也越明顯,說明情緒理解具有跨情境一致性。但本研究發現,分享行為與分享情緒理解也無顯著相關,這說明兒童并不會因為認識到分享行為接受者的情緒而做出更多的分享行為。

3.2.3 分享情緒理解在抑制氣質與分享行為關系中的調節作用

采用分層回歸分析考察分享情緒理解在抑制氣質與分享行為關系中的調節作用。以分享行為為因變量,將性別、月齡和一般情緒理解作為第一層控制變量進入方程;之后,抑制氣質和分享情緒理解作為第二層變量進入方程;最后,抑制氣質與分享情緒理解標準化后的乘積項作為第三層變量進入方程。

回歸分析結果(表4)表明,抑制氣質和分享情緒理解之間存在顯著的交互作用。對分享情緒理解的調節作用做簡單斜率分析,結果見圖2。在分享情緒理解低,即對接受者得到和未得到分享的情緒感知差異不明顯的兒童群體中,抑制氣質與分享行為呈顯著負相關(β=-0.45,t=-3.32,p=0.001,95%CI=[-0.73,-0.18]);而在對分享行為的接受者得到分享與否時的情緒差異區分度高的群體中,抑制氣質對分享行為無顯著預測作用(β=0.02,t=0.11,p=0.91,95%CI=[-0.38,0.43])。

3.3 小結

抑制氣質與分享行為之間的關系會受到分享情緒理解的調節作用。具體而言,對于分享情緒理解低的兒童,若其抑制氣質水平越高,則其分享行為越少。

4 討論

通過兩個子研究的設置,本研究考察了抑制氣質與學前兒童分享行為之間的關系及情緒理解在其中的作用。結果發現,抑制氣質與分享行為存在顯著負相關,進一步證實了前人研究結果(Laible et al.,2017)。高抑制氣質的兒童對新異的人和事物會表現出退縮、害怕,常采取回避的態度。在與他人互動的情境中,他們會徘徊、旁觀 (Gensthaler et al.,2016;Kiel,Buss,&Molitor,2015),由此導致其社會適應不良(韓金晶等,2020)。在分享行為上,雖然交互對象是一位不在場的匿名小朋友,高抑制氣質的兒童仍會受限于其較低的社交傾向性而選擇退縮回避,更少有主動分享的交互行為。作為親社會行為的一種重要形式,分享行為是兒童發起社交、維護人際關系的工具 (Over,2016),對兒童的社交及認知發展都具有重要的意義 (Crick,1996;Caprara et al.,2000)。抑制氣質兒童在分享行為等親社會行為上的不足會對其人際交往和社會適應都產生不良的影響(Lacourse et al.,2006)。

研究結果發現,不論是一般情緒理解(研究一)還是分享情緒理解(研究二),兩者對抑制氣質與分享行為的關系都具有調節作用。對于情緒理解高的兒童,抑制氣質與分享行為無顯著相關;但對于情緒理解低的兒童,抑制氣質與分享行為之間存在顯著的負相關。這說明,若抑制氣質兒童具備良好的情緒理解能力,更多將注意投放到他人的情緒與需求上,就能克服行為抑制的影響(Derryberry&Tucker,2006),表現出與非抑制氣質兒童相似的分享行為。由此看來,情緒理解能夠彌補抑制氣質對兒童親社會行為的負向作用,通過引導其對他人需求的理解能促進其做出分享行為。該結果與以往社會認知相關的研究相一致(Colonnesi et al.,2017)。前人研究發現,盡管抑制氣質兒童受限于其退縮謹慎的行為傾向,在社交行為上存在劣勢,但其在社會認知能力上與低抑制氣質的兒童并無顯著差異 (Gross et al.,2015;Labounty et al.,2017;Zhai et al.,2020)。具有良好社會認知能力的抑制氣質兒童,在社交過程中能夠充分理解他人的心理狀態與需求,從而良好社會適應(An&Kochanska,2021)。盡管已有大量研究對抑制氣質與社會行為之間的關系進行直接探討,但少有研究從社會認知角度對其內在機制進行探究。本研究從情緒理解這一重要社會認知角度,為理解抑制氣質與兒童社會適應的關系提供了新的思路。這對兒童的因材施教有重要意義,強調了教育者應當基于兒童個性特點,針對性地培養其社會認知能力以幫助其更好地社會適應。

此外,本研究未發現情緒理解和分享行為的直接相關。Eisenberg等人(2007)指出,情緒理解好的兒童更能理解他人的需求,做出更多親社會行為,也確有部分研究發現了相似結果 (Grazzani et al.,2016;Ornaghi et al.,2015)。但需要說明的是,仍有研究并未發現兩者之間的直接相關:如Kuhnert等人(2017)發現,情緒理解與親社會行為不存在直接相關,會受到性別等個體差異的調節;Paulus和Moore(2015)的研究也表明,當分享行為對兒童自身有代價時,兒童對分享行為的接受者的情緒理解與其后續的分享行為之間無相關。值得注意的是,研究二中,引入分享情緒理解與抑制氣質的交互項后,分享情緒理解的主效應從不顯著變為邊緣顯著,而研究一中不論是否引入交互項,一般情緒理解始終沒有這樣的效應。這說明,相較于一般情緒理解,分享情緒理解可能一定程度上會影響分享行為。即使如此,總體上看情緒理解與分享行為之間的關系并不穩定,未來研究需要結合個體差異等因素做進一步探討。

本研究存在以下局限。首先,氣質的測量只采用父母報告的方式,可能具有一定的片面性。未來研究可以考慮增設教師報告或實驗觀察等多種測評方式。其次,只采用了橫斷研究對該問題進行分析,尚不能對上述變量作因果關系的推論,未來可通過追蹤研究來進一步探討早期氣質與情緒理解對分享行為發展的影響。最后,分享行為的交互對象只設置了一個陌生個體,未來研究可增設不同類型的接受者,探討交互對象特異性的影響。

5 結論

本研究通過兩個子研究探討了學前兒童抑制氣質與分享行為之間的關系,及情緒理解在其中的作用,主要得出以下結論:(1)抑制氣質與分享行為存在顯著負相關,即抑制氣質水平較高的兒童表現出的分享行為更少;(2)情緒理解對抑制氣質與分享行為之間的關系具有一定的調節作用,僅在一般情緒理解能力差或對分享接受者的情緒感知差的群體中,抑制氣質與分享行為存在顯著負相關。