趙忠賢 超導研究的“中國名片”

聶容止

我國高溫超導之路,趙忠賢是親歷者,也是推動者、踐行者,他為高溫超導研究在中國扎根并躋身國際前列作出了重要貢獻。

一輩子只做一件事,很難!

但他做到了。

對大多數人來說,超導是陌生又高深的科學名詞。實際上,超導就在我們身邊。人們熟悉的磁懸浮列車、核磁共振成像儀,手機基站的高溫超導濾波器等,都是超導的重要應用。

高溫超導是世界最前沿的研究之一,他作為開啟我國高溫超導研究的先驅之一,最早在我國提出要探索高溫超導體,最早建議成立國家超導實驗室,為我國超導發展在落后50年的情況下,實現了從追趕者到領跑者的跨越。

他帶領團隊兩次在世界高溫超導研究突破中勇立潮頭,是國際公認的超導研究權威,中國高溫超導研究的領軍人。

他就是我國高溫超導研究主要的倡導者、推動者和踐行者,中國科學院院士趙忠賢。

結緣超導

新民,隸屬于遼寧省沈陽市,位于遼寧省中部,遼河下游平原地區。1941年1月,趙忠賢出生在這里。“成長在新中國的紅旗下,我是聽著老紅軍的故事、唱著《讓我們蕩起雙槳》長大的。”趙忠賢回憶。

1956年,黨中央提出“向科學進軍”的偉大號召,正上中學的趙忠賢為此心潮澎湃。1959年,他如愿以償,以優異的成績考取中國科學技術大學,專攻低溫物理。

開學不久,他聽了“兩彈一星”元勛錢三強講述蘇聯的第一顆衛星的故事。“這使我從此喜歡上科學技術,并深感責任重大。” 當時的趙忠賢心中只有一個想法,老老實實學習,將來為國家作貢獻,但“做學術帶頭人這種事從沒想過”。

“讀書時,我們討論最多的是‘紅專’問題。”趙忠賢回憶,“紅”在于內心深處的信念,“專”則要全身心地投入,不斷提高業務水平,努力把組織上交給的任務完成好。

這段求學經歷令他在日后的科研中學會了如何在最艱難的條件下堅持科研,如何在設備差、經費少的情況下依然把科研成果做得漂亮。

1964年,趙忠賢被分配到中國科學院物理研究所,很快成為所里重點培養的青年人才,跟隨物理學家洪朝生做超導研究,由此開啟了與超導長達半個世紀的不解之緣。

此時,超導仍是一個世界性的謎題,中國的超導研究才剛剛起步,已經比國外同行晚了半個世紀。趙忠賢深知,這項探索不僅有著重大的科學前沿意義,一旦成功,更將為國家帶來巨大的應用價值。

“一代人做一代人的事。”趙忠賢引用“兩彈一星”元勛彭桓武的教誨,20世紀50年代,趙忠堯、洪朝生、彭桓武、周光召等老一輩科學家以身許國、無私奉獻的精神深深地感染著他那一代人。“他們為新中國諸多科技領域的發展奠定了基礎。”趙忠賢說,正是洪朝生帶領團隊奠定中國低溫技術和低溫物理的基礎,才推動了后來中國的超導研究。

世界超導研究開始于1911年,而我國的超導研究起步于20世紀50年代。超導是20世紀最偉大的科學發現之一。許多材料會在某一特定溫度下電阻完全消失,具備這種特性的材料叫超導體,這種物理現象就是超導電性。

超導體不僅具有零電阻的特性,另一個重要特征是完全抗磁性。醫療中常用的核磁共振儀器,其核心部件就用了超導磁體。

超導電性的研究一直是凝聚態物理的重要課題,對基礎理論創新和應用技術發展兩方面都有著重要的意義。至今已有5次諾貝爾物理學獎授予和超導相關的研究。

1911年,荷蘭科學家卡末林·昂內斯用液氦冷卻汞,當溫度下降到4.2K(-268.95℃)時,汞的電阻完全消失,卡末林將這種現象稱為超導電性。卡末林也因此獲得了1913年諾貝爾獎。

但在此后長達75年的時間里,所有已發現的超導體都只是在極低的溫度下才顯示超導,因此它們的應用受到了極大的限制。物理學家麥克米蘭根據傳統理論計算推斷,超導體的轉變溫度不能超過40K(-233.15℃),這個溫度被稱為麥克米蘭極限溫度。

1973年,趙忠賢被派往英國劍橋大學進修,接觸到世界超導研究的最前沿。回國后,他決定從事探索高臨界溫度超導體的研究,并發表文章提出“超導臨界溫度能夠達到40K至55K”。

這在當時被認為是很大膽的觀點。但此后的科學理論發展一再證明,他是對的。

在趙忠賢看來,選擇方向最重要。他認定了“超導”這一方向,便在探索中加深認識,并在一次次小小的進步中提高信心和興趣,“如果講廢寢忘食,還真的是經常發生”。

1986年,45歲的趙忠賢偶然讀到一篇歐洲科學家柏德諾茲和繆勒發表的論文,講的是“銅氧化合物可能存在35K超導性”。當時很多人不相信,但這與趙忠賢1977年發表的論文觀點“不謀而合”。作為極少數“醒得早”的人,他立刻組織團隊,開始研究銅氧化物超導體。

“做科研首先是選對方向,然后是堅持,堅持下去,科研就不是‘坐冷板凳’而是享受。我們在堅持高溫超導研究的日子里,遇過冷也遇過熱,熱的時候堅持,冷的時候也堅持。剛開始研究的時候,科研經費少,條件非常差,我和同事們不分晝夜地干,餓了就在實驗室煮白面條,累了就輪流在椅子上打個盹。隨后,全世界科學家對高溫超導材料的探索陷入迷茫期,一些研究者紛紛轉向其他領域,國內的研究也受了影響,很多團隊解散。但我認定高溫超導研究有潛力,未來必將有重大突破。我帶領團隊頂著‘難出成果’的壓力堅守這塊陣地,終于迎來研究的新突破。”趙忠賢回憶。

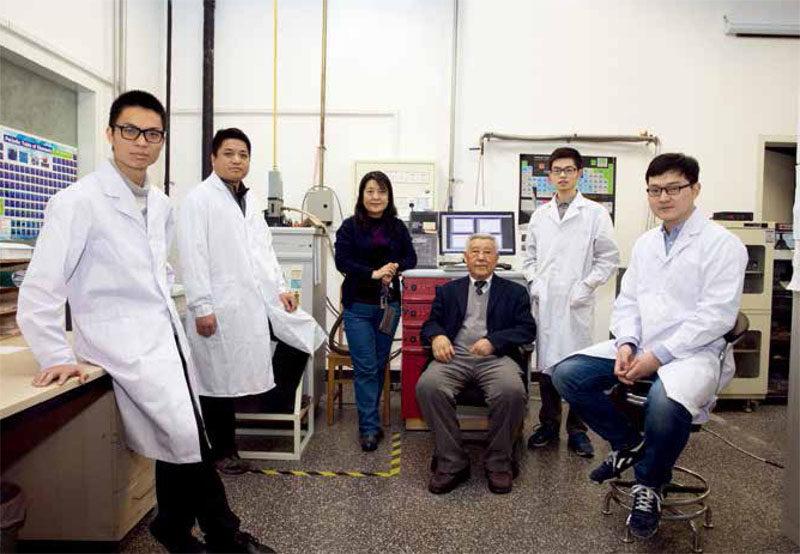

沒有設備,沒有團隊,沒有經費,好多設備都是趙忠賢團隊自己造的,買的設備也都是二手貨。“別小瞧我這‘土炮’,管用著呢。”趙忠賢說。他認為不該過分強調科研中遇到的困難,因為科學研究本來就是一項需要堅持、需要毅力的工作。他告訴團隊,別想太多,用好現有的條件認真做研究。

探索10余年后,趙忠賢迎來了第一個科研高峰——1987年2月,趙忠賢團隊推翻了傳統理論,向全世界證明超導臨界溫度是可以超過40K的,突破這一麥克米蘭極限溫度的超導體,被稱作高溫超導體,引發世界物理學界的震動。

1987年的美國物理學年會,只有5個人受邀做特約演講,趙忠賢就是其中之一。向世界展示中國超導研究的重大突破,讓趙忠賢“感到光榮與驕傲”。

趙忠賢團隊的研究使得超導電性低溫環境的創造,由原本昂貴的液氦變為便宜而好用的液氮,并因此獲得1989年國家自然科學獎一等獎。趙忠賢等人的成果,凸顯出柏德諾茲和繆勒的論文的意義,1987年這兩位科學家獲得了諾貝爾物理學獎。柏德諾茲說:“趙教授及其同事們的研究成果是舉世矚目的,感謝他們為世界科技的發展和超導研究作出重要貢獻。”

趙忠賢用他的二手“土炮”,“玩”出了舉世矚目的重大突破,“玩”出了臨界溫度的世界紀錄。多年的堅守之后,趙忠賢科研人生的另一個高峰出現在了“大家想都不敢想”的方向上——趙忠賢與國內的同行分別打破了國際物理學界普遍認為的40K以上無鐵基超導的“禁忌”。2008年,趙忠賢帶領團隊不僅發現了系列50K以上鐵基高溫超導體,還創造了鐵基超導體55K的紀錄,這項研究又為他贏得了國家自然科學獎一等獎,而他本人則在2015年被授予國際超導領域的重要獎項——馬蒂亞斯獎(Bernd Matthias Prize)。

1987年,趙忠賢當選為第三世界科學院院士、陳嘉庚科學獎獲得者,1991年當選為中國科學院學部委員(院士),2017年1月9日獲2016年度國家最高科學技術獎。

一生忠一事

當中國的一系列成果發布后,美國《科學》雜志曾發文盛贊:“如果以后再有更多的樣品和數據誕生于中國,我們不必感到驚訝”“如洪流般不斷涌現的研究結果標志著在凝聚態物理領域,中國已經成為一個強國”。

半個世紀前,中國的超導研究剛剛起步,與國際發達國家差距甚遠;而今,中國組建了一支高水平的研究隊伍,高溫超導研究走在世界前列。從追趕到領跑,趙忠賢功勛卓越。

然而,任何影響巨大的科研發現都不是隨手撿來的。趙忠賢說:“中國的科技實力花錢買不來,白送更別想,只能立足于自己咬牙攻關、知識報國。”在物理所,他常告誡年輕人要靜下心來做事,而科學研究,需求才是最大的動力——“一是國家需求,二是科學發展的需求。兩者都服務于國家發展和人類文明進步”。

而他對待自己的科研和工作,幾十年如一日,也同樣只有一個關鍵詞“超導”。在跌宕起伏之間,趙忠賢對“初心”的追逐從未變過,用他的話說:“我這輩子只做一件事,那就是尋找更好的超導材料。”

幾十年如一日的科研的確艱辛,但也時常有小收獲,每個進展都很讓人高興。趙忠賢打趣說,就跟打麻將經常“胡牌”似的,搞科研也是經常“胡”的。當你帶著興趣做一件事,苦和累就感受不到了,這個樂趣是別人體會不到的。

他認為,搞科學研究需要扎根,要安下心來做事,不要急功近利,要設定一個長遠的目標,短平快很難做出像樣的東西,只有長期的堅持和積累,才能在認識上有所升華,才會抓住機遇。

一次講座后,有大學生問:“您是如何面對失敗的?”趙忠賢說:“打個不一定恰當的比喻:我們口袋里裝著許多把鑰匙,同時還在不斷地制造出新的鑰匙,而只有其中一把能夠開啟科學之門。我們要做的,就是不懈努力,制造、修改每一把鑰匙,直到打開這扇大門。也許,此前試驗過的那么多鑰匙都失敗了,于是有人選擇了放棄,但誰又能肯定,接下來這把鑰匙不會解開未知之謎呢?所以,面對失敗就是不灰心,不放棄,不退縮,要滿懷希望地做下去,你才能為自己找到一把開啟成功之門的鑰匙。一定要堅信,冷板凳并不總是冷的,盡管遇到很多困難和失敗,也要勇敢探索,持之以恒,坐得住‘冷板凳’才能一戰成名。”

在科學研究一線幾十載,趙忠賢特別強調科學研究要有責任、追求和興趣。“作為科研人員,最首要的是對國家和社會的責任。”趙忠賢曾在國防任務中連續工作38小時,雖辛苦但那是責任和信任,他倍感光榮。“人才是在承擔責任中成長的,科學家的人生追求應是為人類文明進步作出貢獻,為國家和民族爭光。”

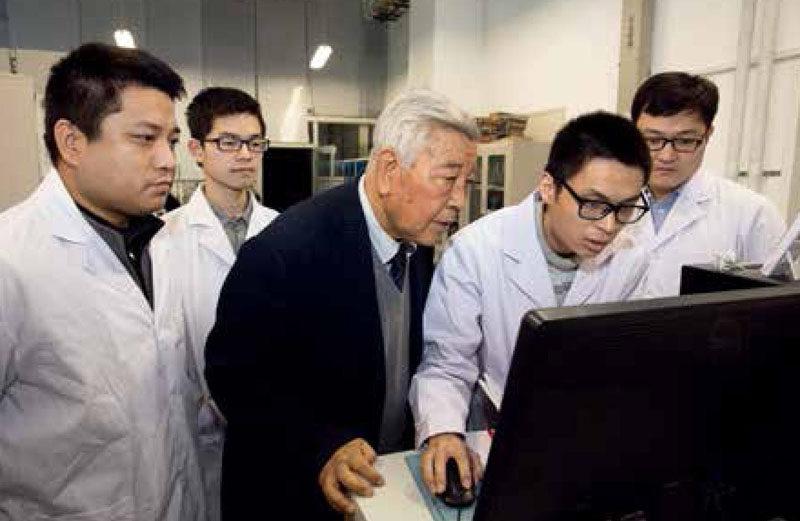

責任即是機遇,而堅持不懈地努力是抓住機遇的基礎。趙忠賢從未離開過科研一線,古稀之年,他還時常到實驗室與年輕人討論問題,翻閱文獻至深夜。“人生機遇很多,努力‘干’才有機會碰上運氣,‘見異思遷’不行。”

有一個物理系畢業的年輕人很有激情,肯吃苦,想多干一些事情,便輾轉找到趙忠賢:“我想跟著您搞科研,做實驗。”

趙忠賢問他為什么,他說:“我覺得藝不壓身,多多益善,想在您的指導下多做些課題。”

趙忠賢勸誡道:“想多干事是好事,而我一輩子只做了一件事,就是探索超導體、開展超導機理研究。如果我們的社會,每個人都持之以恒做一件事,很多問題都可以解決。人生的最佳選擇不在于太多,別像穆桂英那樣身上插好多旗子,做事情要集中一點,不要太精力分散,不要選太多,這個也干那個也干。要選一個堅持10年、20年,扎下根去,才能枝繁葉茂。”

幾句簡單的話,卻是人生經驗的總結,給年輕人指明了方向。

回顧百年風華,趙忠賢認為,從“兩彈一星”到改革開放以來建立起完整的科學體系,中國的科技發展舉世矚目,“這是幾代人努力的結果。作為我這一代人,最感安慰的是‘我奉獻了’”。超導研究已經在中國“土壤”深深扎根,如果有一天,超導又有新的突破,相信其中一定有中國人的身影,趙忠賢如是說。

趙忠賢從未自滿。他還常常提醒前來采訪的記者:“別光報道我,多看看我身后那些沒露面的人,別把我報道成勞模。”面對媒體的聚焦,老先生坦率而誠摯。他常說,自己就是個普通人,做著自己喜歡的研究。榮譽歸于國家,成績屬于集體,自己只是其中的一分子。

中國新時代 2021年12期