唐代移都就食現(xiàn)象研究

丁海斌 國(guó)婷婷

縱觀中國(guó)古代史,陪都制度是存在于多數(shù)朝代的一種政治制度,是封建統(tǒng)治者穩(wěn)定統(tǒng)治、實(shí)行有效管理的重要手段。而在特定的歷史背景下,都城和陪都相互之間會(huì)發(fā)生角色的轉(zhuǎn)換,筆者稱(chēng)之為“主輔搖擺”現(xiàn)象。歷史上最為典型、最為頻繁的“主輔搖擺”是唐代長(zhǎng)安和洛陽(yáng)之間的“主輔搖擺”,而唐代長(zhǎng)安和洛陽(yáng)的政治角色之所以能夠如此頻繁地轉(zhuǎn)換,其中一個(gè)重要原因就是原在長(zhǎng)安的唐朝皇廷和眾臣屢到洛陽(yáng)就食,即移都就食。目前,學(xué)術(shù)界對(duì)于唐代移都就食的專(zhuān)門(mén)性研究尚處于空白狀態(tài),本文首次對(duì)唐代移都就食的內(nèi)涵、次數(shù)、原因等一些基本問(wèn)題進(jìn)行較為全面的研究。

一、唐代移都就食概況

中國(guó)歷史上移民就食的做法并不鮮見(jiàn)。當(dāng)某一地區(qū)發(fā)生饑荒后,在糧食運(yùn)輸比較困難的特殊歷史條件下,政府往往組織災(zāi)民向未遭災(zāi)、有儲(chǔ)糧的地區(qū)逃荒,或者向地廣人稀之處移民,這是我國(guó)古代較常見(jiàn)的一種救災(zāi)辦法。如《漢書(shū)·武帝紀(jì)》記載:“三年春,河水溢于平原,大饑,人相食。賜徙茂陵者戶錢(qián)二十萬(wàn),田二頃。”[1]158《資治通鑒·漢紀(jì)十一》載:“山東大水,民多饑乏。天子遣使者虛郡國(guó)倉(cāng)廥以振貧民,猶不足;又募豪富吏民能假貸貧民者以名聞;尚不能相救,乃徙貧民于關(guān)以西及充朔方以南新秦中七十余萬(wàn)口,衣食皆仰給縣官,數(shù)歲假予產(chǎn)業(yè)。”[2]635-636元鼎四年(公元前113年),“是時(shí)山東被河災(zāi),及歲不登數(shù)年,人或相食,方一二千里。天子憐之,詔曰:江南火耕水耨,令饑民得流就食江淮間,欲留,留處。遣使冠蓋相屬于道,護(hù)之,下巴蜀粟以振之”[3]1437。

移都就食是移民就食中的一種特殊類(lèi)型。百姓移民就食,可視為正常現(xiàn)象,而整個(gè)朝廷遷都就食,則是一件罕見(jiàn)的大事。它不是普通的移民就食,而是“遷都”就食,其政治影響之大、各項(xiàng)事宜牽扯之廣,顯然非比尋常。

移都就食這一歷史現(xiàn)象并非始于唐代,早在東漢時(shí)期,漢獻(xiàn)帝遷都許都,直接原因也是為了就食,而唐朝前期的移都就食在歷史上影響最大,也最為典型。

隋唐時(shí)期,中國(guó)歷史的政治大勢(shì)正處于東西走向的末期,即將向南北走向轉(zhuǎn)換。長(zhǎng)安(大興)走向了它輝煌的歷史高峰,但同時(shí)也是即將走向沒(méi)落之時(shí)。因其輝煌,所以人口眾多,靡費(fèi)糧食甚巨,導(dǎo)致供應(yīng)不足,輝煌也因此難以持續(xù)。

移都就食之時(shí),皇帝及眾臣一旦離開(kāi)京師,到達(dá)東都,相應(yīng)的政治中心也由長(zhǎng)安轉(zhuǎn)移到了洛陽(yáng),洛陽(yáng)就由陪都成為實(shí)際上的都城,而長(zhǎng)安則成為陪都;當(dāng)皇帝一行人在東都就食渡過(guò)難關(guān),關(guān)中地區(qū)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)后,再返回長(zhǎng)安,這時(shí)長(zhǎng)安又恢復(fù)為首都,洛陽(yáng)也恢復(fù)為陪都,這就是唐代因移都就食形成的長(zhǎng)安和洛陽(yáng)間“主輔搖擺”。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),唐前期(唐高祖武德元年至唐玄宗開(kāi)元二十九年)唐廷東去洛陽(yáng)就食共約十五次(除了三次大規(guī)模的主輔陪都互換之外)。其中,有明確記載以“就食”為由移都洛陽(yáng)的,也有未明確記載“就食”但與災(zāi)荒有關(guān)的。

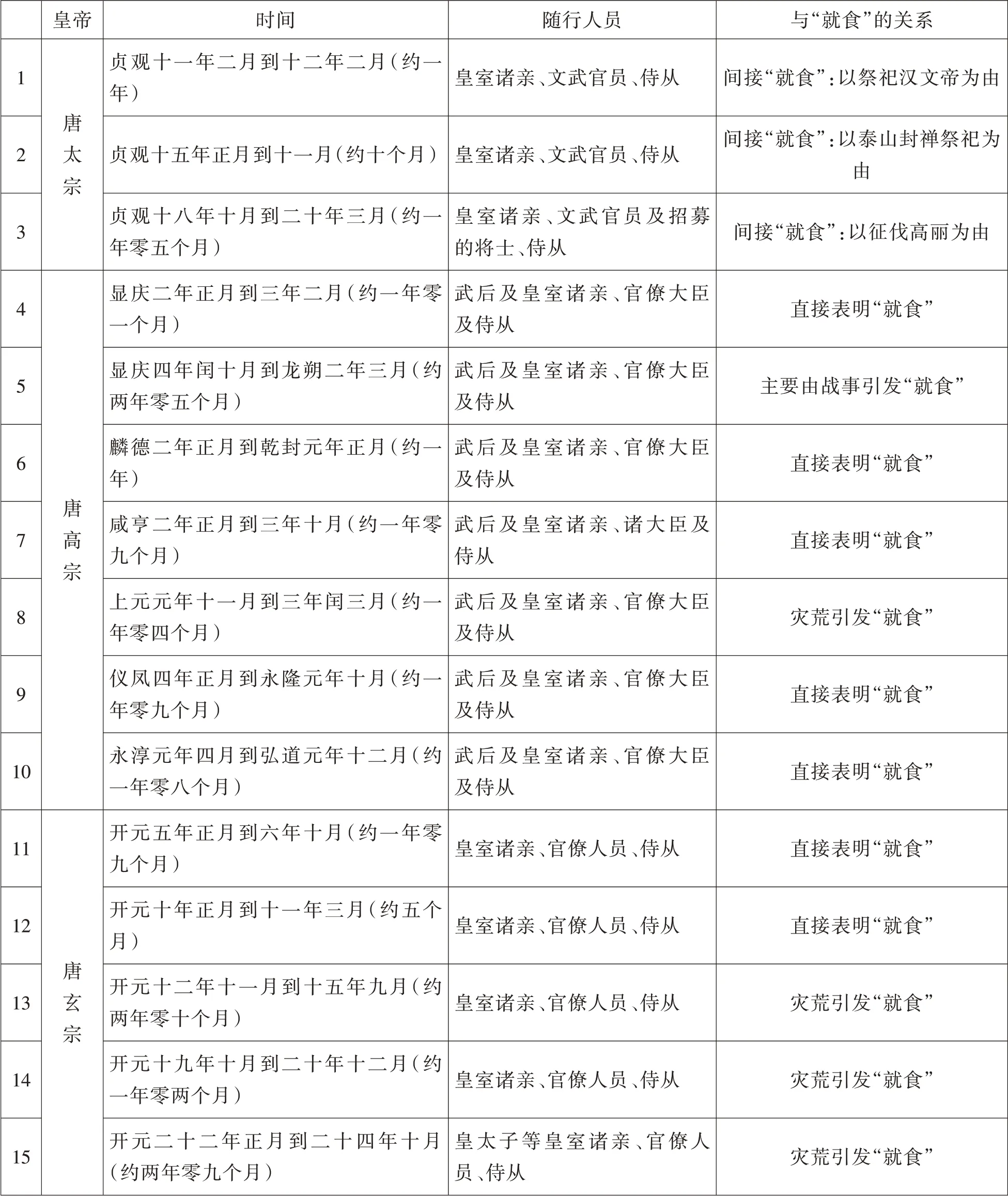

入唐之后,“貞觀初,頻年霜旱,畿內(nèi)戶口并就關(guān)外,攜老扶幼,來(lái)往數(shù)年,卒無(wú)一戶亡去”[4]3878。太宗時(shí)期遇到饑荒,鼓勵(lì)百姓到其他地方就食,但是由于當(dāng)時(shí)官僚機(jī)構(gòu)還不是很龐雜,京師地區(qū)人口密度還不算太大,移都就食便顯得沒(méi)有那么迫切,三次到東都都沒(méi)有明確以“就食”為由,但是這些臨時(shí)移都明顯分擔(dān)了關(guān)中地區(qū)相當(dāng)大一部分經(jīng)濟(jì)壓力。武則天執(zhí)政期間,長(zhǎng)期移居?xùn)|都,并“徙關(guān)內(nèi)雍、同等七州戶數(shù)十萬(wàn)以實(shí)洛陽(yáng)”[5]122。高宗七次就食于洛陽(yáng),從顯慶二年(657年)第一次就食于東都至弘道元年(683年)卒于洛陽(yáng),二十六年半的時(shí)間里,駐洛時(shí)間占到二分之一。玄宗五次就食于東都(見(jiàn)表1)。高宗和玄宗都明確提出關(guān)中饑迫要就食于洛陽(yáng)。

表1 東巡就食錄

皇帝帶領(lǐng)后妃、官員等東去洛陽(yáng)就食,最后一次是開(kāi)元二十二年(734年)到二十四年(736年),之后,有唐一代再未到東都就食。這不單單是安史之亂后,洛陽(yáng)遭到破壞,主要是漕運(yùn)系統(tǒng)的完善,帝王不用再逐糧而居。開(kāi)元二十一年(733年),裴耀卿提出了改善漕運(yùn)問(wèn)題的系統(tǒng)措施:“于河口置一倉(cāng),納江東租米,便放船歸。從河口即分入河、洛,官自雇船載運(yùn)。三門(mén)之東,置一倉(cāng)。三門(mén)既水險(xiǎn),即于河岸開(kāi)山,車(chē)運(yùn)十?dāng)?shù)里。三門(mén)之西,又置一倉(cāng),每運(yùn)至倉(cāng),即般下貯納。水通即運(yùn),水細(xì)便止。自太原倉(cāng)溯河,更無(wú)停留,所省巨萬(wàn)。”[5]2115玄宗對(duì)裴耀卿提出的分段水陸短途運(yùn)輸糧食的建議大加贊賞,于是開(kāi)元二十二年八月,“置河陰縣及河陰倉(cāng)、河西柏崖倉(cāng)、三門(mén)東集津倉(cāng)、三門(mén)西鹽倉(cāng)。開(kāi)三門(mén)山十八里,以避湍險(xiǎn)。自江淮而溯鴻溝,悉納河陰倉(cāng)。自河陰送納含嘉倉(cāng),又送納太原倉(cāng),謂之北運(yùn)。自太原倉(cāng)浮于渭,以實(shí)關(guān)中”[5]2115。這樣,江淮一帶的糧食先運(yùn)到河陰倉(cāng),再轉(zhuǎn)至含嘉倉(cāng),最后經(jīng)太原倉(cāng)運(yùn)往長(zhǎng)安。“凡三年,運(yùn)七百萬(wàn)石,省陸運(yùn)之傭四十萬(wàn)貫。”[5]2116

開(kāi)元二十九年(741年),韋堅(jiān)“治漢、隋運(yùn)渠,起關(guān)門(mén),抵長(zhǎng)安,通山東租賦。乃絕灞、浐,并渭而東,至永豐倉(cāng)與渭合。又于長(zhǎng)樂(lè)坡瀕苑墻鑿潭于望春樓下,以聚漕舟……是歲,漕山東粟四百萬(wàn)石”[4]1367。這樣,從運(yùn)河運(yùn)到黃河,再?gòu)狞S河運(yùn)到渭河河口永豐倉(cāng)的物資,便可直接由永豐倉(cāng)經(jīng)過(guò)這道漕渠運(yùn)到長(zhǎng)安城下,不需要再用牛車(chē)運(yùn)往長(zhǎng)安了,進(jìn)一步改善了從華陰永豐倉(cāng)到長(zhǎng)安一帶的運(yùn)輸方法。大歷四年(769年),又修建汴口倉(cāng)。自此,一個(gè)完善的糧食轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)建立起來(lái):“由揚(yáng)州開(kāi)始,浮于江淮,達(dá)于汴水,入于黃河,轉(zhuǎn)于渭水,分?jǐn)鄠}(cāng)儲(chǔ),節(jié)級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn),在千里運(yùn)輸線上,江河聯(lián)接,倉(cāng)納路轉(zhuǎn),秩序井然。”[6]

二、移都就食的具體原因

(一)長(zhǎng)安:天府之國(guó)的難以承受之重

長(zhǎng)安的政治軍事優(yōu)勢(shì)是歷代統(tǒng)治者將其作為都城的主要原因。“夫關(guān)中左殽函,右隴蜀,沃野千里;南有巴蜀之饒,北有胡苑之利,阻三面而固守,獨(dú)以一面東制諸侯。諸侯安定,河渭漕挽天下,西給京師;諸侯有變,順流而下,足以委輸。此所謂金城千里,天府之國(guó)。”[7]142唐王朝前期的主要軍事力量也集中在此。“唐代全國(guó)折沖府五百六十六(最多時(shí)六百三十四),而關(guān)中折沖府二百七十三,隴右折沖府二十九,河?xùn)|折沖府一百四十一,三處合算起來(lái),共四百四十三,占全國(guó)折沖府總數(shù)的四分之三強(qiáng)。”[8]55所以定都長(zhǎng)安是統(tǒng)治者穩(wěn)定統(tǒng)治的不二選擇。

可是,隨著社會(huì)的發(fā)展,長(zhǎng)安地區(qū)的經(jīng)濟(jì)劣勢(shì)日益凸顯,“關(guān)中號(hào)稱(chēng)沃野,然其土地狹,所出不足以給京師”[4]1365。正如陳寅恪先生所說(shuō):“蓋關(guān)中之地農(nóng)產(chǎn)物雖號(hào)豐饒,其實(shí)不能充分供給帝王宮衛(wèi)百官俸食之需,而其地水陸交通不甚便利,運(yùn)轉(zhuǎn)米谷亦頗困難,故自隋唐以降,關(guān)中之地若值天災(zāi),農(nóng)產(chǎn)品不足以供給長(zhǎng)安帝王宮衛(wèi)及百官俸食之需時(shí),則帝王往往移幸洛陽(yáng),俟關(guān)中農(nóng)產(chǎn)豐收,然后復(fù)還長(zhǎng)安。”[9]162

1.京師糧食需求量增加

第一,長(zhǎng)安的人口數(shù)量。唐代長(zhǎng)安是一個(gè)國(guó)際化的大都市,各類(lèi)消費(fèi)型人口聚集,僅84 平方公里的土地上,“長(zhǎng)安城內(nèi)居民三十余萬(wàn)戶,一戶以五口計(jì)算,達(dá)一百五六十萬(wàn)人,加上宮內(nèi)宮娥和宦官,上番的宿衛(wèi)士兵,候選的官吏,流寓的外國(guó)學(xué)生等等,大概在一百七八十萬(wàn)人左右。居民有唐王朝境內(nèi)各族人民和亞洲各國(guó)人民”[8]772-773。這一數(shù)據(jù)有夸大之嫌,而學(xué)術(shù)界較流行的說(shuō)法為百萬(wàn)之?dāng)?shù)。《長(zhǎng)安志》中記載:“長(zhǎng)安縣所領(lǐng)四萬(wàn)余戶,比萬(wàn)年為多,浮寄流寓不可勝計(jì)。”[10]240這一記載比較可信,所以長(zhǎng)安和萬(wàn)年兩縣至少應(yīng)該有戶8 萬(wàn),每戶以6 口計(jì)算,長(zhǎng)安至少有48 萬(wàn)常住人口。另外,“宿衛(wèi)軍11 萬(wàn),宦官0.5 萬(wàn),宮女3 萬(wàn),官、私奴婢11 萬(wàn),官戶、工戶、樂(lè)戶等8 萬(wàn),僧尼4 萬(wàn),再加上流動(dòng)人口3—4萬(wàn),總計(jì)約90 萬(wàn)人”[11]。

第二,長(zhǎng)安的糧食需求量。關(guān)中地區(qū)的糧食消耗主要有以下四個(gè)方面:宿衛(wèi)軍隊(duì)、官僚人員、皇室及相關(guān)服務(wù)人員、普通百姓。前三類(lèi)人基本不從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn),但是要消耗絕大多數(shù)的糧食,并都由政府提供。

軍隊(duì)用糧主要是宿衛(wèi)兵和戰(zhàn)馬的糧食消耗。11 萬(wàn)宿衛(wèi)兵,“人均每天耗米2 升左右”[12]527,一個(gè)宿衛(wèi)兵一年耗米約720 升,即7.2 石米,11萬(wàn)宿衛(wèi)兵一年耗米約79.2 萬(wàn)石。11 萬(wàn)宿衛(wèi)軍中北衙軍約3 萬(wàn)人,南衙軍約8 萬(wàn)人。北衙兵是由飛騎演變而來(lái),一兵一馬,南衙兵則是“十人為火,火有長(zhǎng)。火備六馱馬”[4]1325,南衙軍有馬4.8萬(wàn)匹,共有馬匹7.8 萬(wàn)。“唐代一馬糧料當(dāng)三兵口糧”[11],則一馬一天需要米約6 升,一年約21.6石,7.8 萬(wàn)匹戰(zhàn)馬歲需糧168.48 萬(wàn)石。一年宿衛(wèi)兵馬共用米約247.68 萬(wàn)石。

從唐高宗起,官僚機(jī)構(gòu)日益壯大,顯慶二年(657年),“即日內(nèi)外文武官一品至九品,凡萬(wàn)三千四百六十五員,約準(zhǔn)三十年,則萬(wàn)三千余人略盡矣”[2]6308;總章二年(669年),“時(shí)承平既久,選人益多”[2]6362。唐玄宗開(kāi)元年間,“京師文武官員二千六百二十人”[13]1106,官員的糧食消耗急劇增加,“以地租春秋給京官,歲凡五十萬(wàn)一千五百余斛”[4]1395。

皇室及相關(guān)服務(wù)人員宦官、宮女、奴婢、官戶、工戶、樂(lè)戶等,大約23 萬(wàn)人,一人一年耗米約7.2 石,23 萬(wàn)人一年共需米165.6 萬(wàn)石。

除此之外,還剩約56 萬(wàn)不需要政府直接提供糧食的普通百姓,一年約耗米403.2 萬(wàn)石。綜上,唐前期長(zhǎng)安的糧食需求量每年達(dá)860 余萬(wàn)石,政府的糧食需求量達(dá)到460 余萬(wàn)石。

第三,長(zhǎng)安的糧食產(chǎn)量。糧食產(chǎn)量可以通過(guò)課丁數(shù)乘人均田畝數(shù)乘畝產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)算。長(zhǎng)安約有8 萬(wàn)常住戶,課丁數(shù)以每戶一課丁計(jì)算;結(jié)合史料記載以及關(guān)中地狹人稠的實(shí)際情況,人均田畝數(shù)以60 畝計(jì)算較為合適;歐陽(yáng)華等學(xué)者得出“唐代糧食畝產(chǎn)二石左右”[14]的結(jié)論,京師自身的糧食產(chǎn)量應(yīng)該是960 萬(wàn)石。“高祖、太宗之時(shí),用物有節(jié)而易贍,水陸漕運(yùn),歲不過(guò)二十萬(wàn)石,故漕事簡(jiǎn)。”[4]1365高宗以后糧食需求量增加,漕運(yùn)的數(shù)量加大,可以平均每年100 萬(wàn)石計(jì),共有上千萬(wàn)石糧食。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),京師在無(wú)任何災(zāi)害的理想狀態(tài)下,勉強(qiáng)能夠維持自身的生存。但唐朝前期是災(zāi)害的頻發(fā)期,顯然不可能實(shí)現(xiàn)無(wú)歉收,“移都就食”就顯得尤為重要。

2.關(guān)中地區(qū)環(huán)境惡化

關(guān)中地區(qū)自古以來(lái)就有“天府之國(guó)”的美稱(chēng)。《漢書(shū)》中記載:“豐鎬之間號(hào)為土膏,其賈畝一金。”[1]2849由于其優(yōu)越的自然環(huán)境,先秦時(shí)期就成為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的發(fā)祥地。也正因如此,關(guān)中地區(qū)的生態(tài)環(huán)境很早就遭到了破壞。到唐代人口激增和土地資源相對(duì)短缺的矛盾更加突出,貞觀年間就“地狹人稠,耕植不博”[5]2701,人們不得不想方設(shè)法擴(kuò)大耕地面積,大面積的草場(chǎng)和森林被破壞,北邊的草原不斷向北退縮。高宗朝開(kāi)始,官僚機(jī)構(gòu)龐雜,統(tǒng)治階級(jí)生活競(jìng)相奢靡,日常生產(chǎn)生活要消耗大量的木材,尤其是官員宅邸的營(yíng)建,以長(zhǎng)安城為例,城內(nèi)宮殿完備,“僅大明宮、興慶宮的修建就需要消耗森林25.5km2,而這兩處宮殿群的面積僅占唐長(zhǎng)安城總面積的5.5%。按照這個(gè)基數(shù)可推論得出,建設(shè)長(zhǎng)安城至少需要消耗1530km2森林”[15]。到“開(kāi)元、天寶年間,關(guān)中地區(qū)已經(jīng)找不到5—6 丈長(zhǎng)的松木了”[16]。地面植被是生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,具有固化土壤、涵養(yǎng)水分、調(diào)節(jié)氣候等多種作用。關(guān)中以及周?chē)貐^(qū)的植被系統(tǒng)被嚴(yán)重破壞,土地承載力處于過(guò)度飽和狀態(tài),使得河水的流量不穩(wěn)定,水土流失日益加重,出現(xiàn)了嚴(yán)重的土地沙漠化、鹽漬化面積擴(kuò)大等問(wèn)題,之前的美譽(yù)一去不復(fù)返。

3.灌溉系統(tǒng)遭到破壞

唐代初期關(guān)中地區(qū)的灌溉系統(tǒng)也遭到了極大破壞。“秦開(kāi)鄭渠,溉田四萬(wàn)頃;漢開(kāi)白渠,復(fù)溉田四千五百余頃,關(guān)中沃衍,實(shí)在于斯”[13]4563,仍以每畝產(chǎn)糧兩石計(jì)算,就有890萬(wàn)石糧食,可謂是“沃野千里”,“關(guān)中之地,于天下三分之一,而人眾不過(guò)什三;然量其富,什居其六”[3]3262。可是,自西漢到魏晉南北朝以來(lái),經(jīng)過(guò)北方少數(shù)民族的入侵及統(tǒng)治,灌溉系統(tǒng)不僅長(zhǎng)期得不到整修,還遭到了很大破壞。加之一些富商大賈在鄭渠、白渠設(shè)置了許多碾硙(利用水力的石磨),引鄭白渠之水到渭,使得渠水梗澀,灌溉田畝數(shù)減少。“圣唐永徽中,兩渠所溉,唯萬(wàn)許頃。洎大歷初,又減至六千二百余頃。比于漢代,減三萬(wàn)八九千頃。”[13]4563這樣大約減少糧食生產(chǎn)760 萬(wàn)石。鄭白渠是關(guān)中主要的灌溉系統(tǒng),使得關(guān)中地區(qū)的糧食供應(yīng)更加困難。

4.漕運(yùn)花費(fèi)巨大

高祖、太宗時(shí)期,中央政府的組織機(jī)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,一年漕運(yùn)20 萬(wàn)石米便夠。高宗和玄宗時(shí)期,“國(guó)用漸廣,漕運(yùn)數(shù)倍于前,支猶不給”[5]3081。可漕運(yùn)著實(shí)不易。“緣水陸遙遠(yuǎn),轉(zhuǎn)運(yùn)艱辛,功力雖勞,倉(cāng)儲(chǔ)不益。竊見(jiàn)每州所送租及庸調(diào)等,本州正二月上道,至揚(yáng)州入斗門(mén),即逢水淺,已有阻礙,須留一月以上。至四月以后,始渡淮入汴,多屬汴河干淺,又般運(yùn)停留,至六七月始至河口,即逢黃河水漲,不得入河。又須停一兩月,待河水小,始得上河。入洛即漕路干淺,船艘隘鬧,般載停滯,備極艱辛。計(jì)從江南至東都,停滯日多,得行日少,糧食既皆不足,欠折因此而生。又江南百姓不習(xí)河水,皆轉(zhuǎn)雇河師水手,更為損費(fèi)。”[5]2114

洛陽(yáng)再運(yùn)到長(zhǎng)安才是運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵。“江淮漕租米至東都輸含嘉倉(cāng),以車(chē)或馱陸運(yùn)至陜。而水行來(lái)遠(yuǎn),多風(fēng)波覆溺之患,其失常十七八,故其率一斛得八斗為成勞。而陸運(yùn)至陜,才三百里,率兩斛計(jì)傭錢(qián)千。民送租者,皆有水陸之直,而河有三門(mén)砥柱之險(xiǎn)。”[4]1365洛陽(yáng)到陜州僅300 里,卻要花費(fèi)整個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)絕大部分的費(fèi)用,遠(yuǎn)超過(guò)所運(yùn)輸糧食的價(jià)值,運(yùn)進(jìn)的糧食可謂是“一粒糧食一粒金”。

(二)洛陽(yáng):天下糧倉(cāng)、漕運(yùn)之便

倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)是一個(gè)國(guó)家財(cái)政體系的重要組成部分,影響著國(guó)家安定與社會(huì)再生產(chǎn)、再分配的任務(wù),歷代統(tǒng)治者都非常重視。洛陽(yáng)的倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)非常完善。有著名的“儲(chǔ)糧千年而不腐”美稱(chēng)的“天下第一大倉(cāng)”——含嘉倉(cāng),它既有太倉(cāng)的功能,又有轉(zhuǎn)運(yùn)倉(cāng)的功能,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)長(zhǎng)安太倉(cāng)的地位。1971年洛陽(yáng)市發(fā)掘的含嘉倉(cāng)遺址,實(shí)探糧窖259 個(gè)。由出土銘磚可知一個(gè)糧窖可容納上萬(wàn)石糧食。天寶八載(749年),含嘉倉(cāng)儲(chǔ)糧“五百八十三萬(wàn)三千四百石”[17]205。除了含嘉倉(cāng),東都還有洛口倉(cāng)、回洛倉(cāng)、河陽(yáng)倉(cāng)等大倉(cāng),其規(guī)模也是相當(dāng)大的。

洛陽(yáng)地處天下之中,貫通南北東西,是全國(guó)最重要的交通樞紐,“舟車(chē)之所會(huì),流通江汴之漕,控引河淇之運(yùn),利俗阜財(cái),于是乎在”[7]1354。洛河貫穿洛陽(yáng)城,城內(nèi)河渠眾多,以京杭大運(yùn)河為依托,四通八達(dá),是重要的物資集散地。完善的儲(chǔ)糧系統(tǒng),加上其優(yōu)越的地勢(shì)條件,形成了獨(dú)一無(wú)二的漕運(yùn)體系。隋開(kāi)皇三年(583年),“于衛(wèi)州置黎陽(yáng)倉(cāng),洛州置河陽(yáng)倉(cāng),陜州置常平倉(cāng),華州置廣通倉(cāng),轉(zhuǎn)相灌注”[18]683。隋煬帝時(shí)期,為了保證洛陽(yáng)的漕糧供應(yīng),大業(yè)二年(606年)“置洛口倉(cāng)于鞏東南原上,筑倉(cāng)城,周回二十余里,穿三千窖,窖容八千石以還,置監(jiān)官并鎮(zhèn)兵千人。十二月,置回洛倉(cāng)于洛陽(yáng)北七里,倉(cāng)城周回十里,穿三百窖”[2]5626,再加上裴耀卿在通濟(jì)渠口處修建的虎牢倉(cāng)和東都的含嘉倉(cāng),使河渭漕運(yùn)體系更加完善。唐高宗時(shí)期,在隋漕運(yùn)基礎(chǔ)上,又新置了柏崖倉(cāng)和渭南倉(cāng),形成了以東都洛陽(yáng)為中心的糧倉(cāng)轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了全國(guó)性的長(zhǎng)途運(yùn)輸,保證了東都糧食的有效供應(yīng)。

(三)直接原因:災(zāi)不空發(fā)

有關(guān)唐朝災(zāi)害的研究,已經(jīng)有了比較成熟的研究成果。鄧云特先生在《中國(guó)救荒史》中統(tǒng)計(jì),唐代“享國(guó)二百八十九年,而受災(zāi)竟達(dá)四百九十三次。計(jì)所患者,有旱災(zāi)一百二十五次;水災(zāi)一百十五次;風(fēng)災(zāi)六十三次;地震五十二次;雹災(zāi)三十七次;蝗災(zāi)三十四次;霜雪二十七次;歉饑二十四次;疫災(zāi)十六次”[19]18。唐前期是自然災(zāi)害頻發(fā)期,另有學(xué)者統(tǒng)計(jì)“唐代關(guān)中地區(qū)的自然災(zāi)害達(dá)136 次”[20],唐前期就有47 次。

關(guān)中有同一年發(fā)生多種災(zāi)害的情況,有連續(xù)幾年災(zāi)害不斷的情況。在眾多災(zāi)害中,旱災(zāi)和水災(zāi)是多發(fā)災(zāi)害,影響巨大。旱災(zāi)是影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最重要的災(zāi)害,雖然過(guò)程比較溫和,但持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、破壞性最大。如永淳元年(682年)的旱災(zāi),“以年饑,罷朝會(huì)。關(guān)內(nèi)諸府兵,令于鄧、綏等州就谷……上以谷貴,減扈從兵,士庶從者多殍踣于路”[5]109。而且旱災(zāi)往往還會(huì)引發(fā)蝗災(zāi),由于其破壞性大,受災(zāi)人數(shù)甚眾,常常導(dǎo)致疫病發(fā)生。永淳元年,高宗到東都不久,“后旱,京兆、岐、隴螟蝗食苗并盡,加以民多疫癘,死者枕藉于路,詔所在官司埋瘞……京師人相食,寇盜縱橫”[5]110。這種并發(fā)性災(zāi)害在唐朝頻繁發(fā)生。再如咸亨元年(670年),“天下四十余州旱及霜蟲(chóng),百姓饑乏,關(guān)中尤甚。詔令任往諸州逐食”[5]95。水災(zāi)通常是突發(fā)的,破壞性極強(qiáng),永淳元年六月,“頓降大雨,沃若懸流,至是而泛溢沖突焉。西京平地水深四尺已上,麥一束止得一二升,米一斗二百二十文,布一端止得一百文。國(guó)中大饑,蒲、同等州沒(méi)徙家口并逐糧,饑餒相仍,加以疾疫,自陜至洛,死者不可勝數(shù)”[5]1352-1353。

唐前期帝王“移都就食”于洛陽(yáng)的直接原因是自然災(zāi)害導(dǎo)致的糧食歉收甚至絕產(chǎn),而關(guān)中頻繁的自然災(zāi)害,除自然原因外,也與長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)中地區(qū)的超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)有極大關(guān)聯(lián)。

三、唐代移都就食的幾個(gè)其他相關(guān)問(wèn)題

(一)移都就食的路途情況

唐前期帝王因就食等原因頻頻往來(lái)于長(zhǎng)安和洛陽(yáng)之間,兩京的政治經(jīng)濟(jì)意義決定了其間交通路線的成熟性,其中最重要的一條交通干線為崤函古道。崤函道不僅是河渭漕運(yùn)體系的重要組成部分,就食行動(dòng)走的也正是這條道。從長(zhǎng)安到東都洛陽(yáng)共835 里,“急事二日余可達(dá)”[21]。

就食行動(dòng)是大規(guī)模的人口移動(dòng),有朝廷百官、宮廷女眷等,需要乘坐馬車(chē),自然不能走得太快,以每日30 里計(jì)算,也得數(shù)旬。有學(xué)者統(tǒng)計(jì),為了就食路上方便,隋唐時(shí)期在崤函古道上設(shè)置了16 所行宮、21 所驛館,這也是唐代的第一大驛路。“這16 所行宮分別為:軒游宮、上陽(yáng)宮、桃源宮、陜城宮、繡嶺宮、蘭峰宮、沙冊(cè)宮、崎岫宮、福昌宮、蘭昌宮、連昌宮、興泰宮、顯仁宮、甘泉宮、連耀宮、紫桂宮。其中軒游宮、上陽(yáng)宮、陜城宮、福昌宮、顯仁宮這5 所建于隋朝,剩余11 所建于唐朝,并且高宗時(shí)最多。21 所驛館分別為:潼關(guān)驛、閿鄉(xiāng)驛、盤(pán)豆驛、湖城驛、稠桑驛、桃林驛、荊山館、柏仁驛、紅亭、甘棠驛、硤石驛、嘉祥驛、鹿橋驛、三鄉(xiāng)驛、福昌館、柳泉驛、甘棠館、三泉驛、芳桂宮驛、澠池南館、新安驛。”[21]這為大規(guī)模的就食行動(dòng)提供了可靠的后勤保障。

(二)移都就食洛陽(yáng)期間的政務(wù)處理

移都就食洛陽(yáng)期間,主要的行政機(jī)構(gòu)及權(quán)力中心在東都,一些重大政務(wù)和常規(guī)政務(wù)都需要在東都處理。

主要處理的重大政務(wù)有鎮(zhèn)壓邊疆地區(qū)及內(nèi)部的叛亂,接受外族朝獻(xiàn)及受降、和親,編訂志、歷、經(jīng)等頒行天下,改革科舉制度,置廢糧倉(cāng),整頓錢(qián)幣等。太宗、高宗和玄宗多次在就食東都期間處理外族叛亂的問(wèn)題,如太宗在東都招募勇士親征高麗;高宗伐突厥、百濟(jì)、高麗、新羅等;玄宗討契丹、渤海靺鞨族等。并且多次接受外族朝獻(xiàn),如高宗時(shí)“支汗郡王獻(xiàn)碧玻璃”[5]99“龜茲王白素稽獻(xiàn)銀頗羅”[5]100“新羅遣使入朝獻(xiàn)方物”[5]100;玄宗時(shí)“波斯國(guó)遣使獻(xiàn)獅子”[5]184等。開(kāi)元二十年(732年)五月,“信安王獻(xiàn)奚、契丹之俘,上御應(yīng)天門(mén)受之”[5]198。在編訂歷、志、經(jīng)方面,太宗時(shí)期主要有《氏族志》,高宗時(shí)期有《麟德歷》,玄宗時(shí)期有《開(kāi)元新禮》《孝經(jīng)》等,雖然開(kāi)始編訂時(shí)未必在東都,但正是就食東都期間成書(shū)并頒行天下。高宗時(shí)建河陽(yáng)柏崖倉(cāng),開(kāi)元十年(722年)九月廢之。玄宗就食東都期間,還完成了與契丹族和親、完善科舉制度以及整頓錢(qián)幣等事務(wù)。

主要處理的常規(guī)政務(wù)有封禪泰山、選舉賢才、東都建造宮殿、封黜皇子及官員、救災(zāi)、賜宴、改官名地名、大赦諸州、檢閱軍隊(duì)等。每位就食于東都的皇帝都會(huì)處理這些常規(guī)政務(wù),尤其在選舉人才方面,三位皇帝歷次到東都都會(huì)下令舉薦德才兼?zhèn)渲耍灾厝巍?/p>

太宗、高宗及玄宗帶領(lǐng)后妃和官員等就食于洛陽(yáng),短則幾個(gè)月,長(zhǎng)則數(shù)年,一些重大決策都出自洛陽(yáng),政治中心即在洛陽(yáng)。

(三)非移都就食期間洛陽(yáng)的管理體制

皇帝等人在洛陽(yáng)就食渡過(guò)難關(guān)返還長(zhǎng)安后,政治中心即在長(zhǎng)安,東都實(shí)行留守制度。

貞觀十一年(637年),太宗第一次就食于洛陽(yáng),改洛州為洛陽(yáng)宮,洛陽(yáng)的政治經(jīng)濟(jì)地位開(kāi)始上升,雖以宮為名,卻有都城之實(shí)。十二年(638年),太宗返還長(zhǎng)安時(shí),“唐蘭謨?yōu)槲浜畲髮④姡钣诼尻?yáng)宮留守”[7]3816,“劉童為御史,東都留臺(tái)”[22]281,正式確立了東都留守制度。十七年(643年),“東都留守,以蕭瑀為之”[23]1184;二十三年(649年),“疊州都督、英國(guó)公績(jī)?yōu)樘剡M(jìn)、檢校洛州刺史,仍于洛陽(yáng)宮留守”[5]66,東都留守制成為一項(xiàng)政治制度。

“凡車(chē)駕在京,即東都南、北衙皆置左右屯營(yíng),別立使以充(統(tǒng))之。若車(chē)駕在都,則京城亦如之。”[12]159“若車(chē)駕巡幸在京,則都一人留守,以總卿貳之職;在都,則京亦如之。”[12]503

自高宗開(kāi)始,洛陽(yáng)的地位進(jìn)一步提高。高宗在位33年,其中有11年居住在洛陽(yáng),“修乾元殿……乾元殿成。其應(yīng)天門(mén)先亦焚之,及是造成”[23]552,全面恢復(fù)高祖焚毀的洛陽(yáng)宮城正殿、正門(mén)的規(guī)制。高宗稱(chēng)“兩都是朕東西之宅也”[23]552,玄宗也稱(chēng)“京洛兩都,是惟帝宅”[23]1575。但是,在非移都就食洛陽(yáng)期間,由于皇帝居住在長(zhǎng)安,一些重要的政令都出自長(zhǎng)安,政治中心便在長(zhǎng)安。

(四)移都就食期間長(zhǎng)安的管理

皇帝就食洛陽(yáng)期間,長(zhǎng)安的政治地位相較于洛陽(yáng)居于次要地位,轉(zhuǎn)為陪都。在此期間,長(zhǎng)安實(shí)行皇太子監(jiān)國(guó)制度,管理常規(guī)政務(wù)工作,并令近臣、重臣輔佐。如“太宗幸洛陽(yáng),太子監(jiān)國(guó),命攝少師”[4]3840;咸亨二年(671年)正月,“留皇太子弘于京監(jiān)國(guó),令侍臣戴至德、張文瓘、李敬玄等輔之。唯以閻立本、郝處俊從”[5]95;顯慶四年(659年)十月,“如東都,皇太子監(jiān)國(guó)”[4]59;永淳元年四月,“幸東都。皇太子京師留守,命劉仁軌、裴炎、薛元超等輔之”[5]109,這就形成了移都就食期間太子監(jiān)國(guó)這一項(xiàng)重要的政治制度。但這項(xiàng)制度有時(shí)也有例外,如永淳二年(683年),“令唐昌郡王重福為京留守,劉仁軌副之。召皇太子至東都”[5]111。當(dāng)然,在就食洛陽(yáng)期間,雖然保證了長(zhǎng)安行政機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),但政治中心無(wú)疑是在東都。

(五)朝野民眾對(duì)移都就食的看法

皇帝為了吃上飯,被迫帶領(lǐng)大批人馬離開(kāi)京師,逐糧而居,這本身就是一件極其不可思議的事情。隋代從隋文帝算起,三次被迫于洛陽(yáng)“乞討”;到唐太宗、高宗、玄宗,十五次逐糧而居洛陽(yáng),成為名副其實(shí)的“逐糧天子”;再到隋煬帝和武則天為避免“乞討”的尷尬,直接遷都洛陽(yáng)。上到天子,下到普通民眾,都知道這是一件不太光彩的事情。

《資治通鑒》記載:“是歲,關(guān)中饑,米斗百錢(qián)。運(yùn)山東、江、淮谷輸京師,牛死什八九。群臣多請(qǐng)車(chē)駕復(fù)幸東都,韋后家本杜陵,不樂(lè)東遷,乃使巫覡彭君卿等說(shuō)上云:‘今歲不利東行。’后復(fù)有言者,上怒曰:‘乞有逐糧天子耶!’乃止。”[2]6639沒(méi)有人提即作罷,只要有人提醒,就得面對(duì)這份難堪,中宗惱羞成怒,不愿意繼續(xù)做個(gè)“逐糧天子”,在長(zhǎng)安硬撐著。德宗時(shí)期,關(guān)中糧食匱乏到禁軍將要嘩變,緊要關(guān)頭運(yùn)來(lái)三萬(wàn)斛米,德宗就跑到東宮對(duì)太子說(shuō):“米已至陜,吾父子得生矣。”[2]7469可見(jiàn),當(dāng)吃飯難成為威脅其統(tǒng)治的重大問(wèn)題時(shí),根本顧不得顏面之事。著名詩(shī)人白居易到長(zhǎng)安參加科舉考試時(shí),著作佐郎顧況看到他的名字后說(shuō):“長(zhǎng)安米貴,居大不易。”[24]302看似玩笑,實(shí)則無(wú)奈。

唐代這十幾次的移都就食正是發(fā)生在最鼎盛的貞觀之治和開(kāi)元盛世期間,對(duì)于統(tǒng)治者來(lái)說(shuō),無(wú)疑是對(duì)其統(tǒng)治的一種否定,因而在一些正史中,關(guān)于移都就食的記載是很少的。從移都就食這件事本身來(lái)看,皇室?guī)ьI(lǐng)諸親、大臣們“風(fēng)餐露宿、顛沛流離”,說(shuō)的好聽(tīng)一些是“臨時(shí)辦公”,實(shí)際上就是到洛陽(yáng)討飯吃。因此包括“逐糧天子”在內(nèi),朝野上下一致認(rèn)為這是一件臉面難堪但卻行之有效的辦法①。

注釋

①參見(jiàn)丁海斌、王立強(qiáng)《談中國(guó)歷史上都城最典型的“主輔搖擺期”——隋唐都城長(zhǎng)安(大興)與洛陽(yáng)主輔關(guān)系轉(zhuǎn)換問(wèn)題研究》,《中原文化研究》2019年第3 期,該文首次提出“主輔搖擺期”這一概念。同時(shí),“移都”并非官方正式宣布都城的轉(zhuǎn)移,而指實(shí)質(zhì)上的政治中心。