第三空間:南頭古城改造中的空間轉向與關系重構

楊清童 譚富強

摘 要 愛德華·索亞在列斐伏爾空間本體理論基礎上提出了“第三空間”。當今都市空間大多為充滿“想象與真實”的第三空間,經過多次改造的深圳南頭古城便屬于其中之一。通過實地調研與資料搜集相結合的研究方式,從第三空間的理論視角探索南頭古城改造后發生的 3 種空間轉向。并探討改造過程中改造團隊、城中居民、政府等不同主體介入帶來的關系重構,最后得出南頭古城改造產生的 4 點影響。一是改善城中村環境,增強文化氛圍;二是加速資本流動,優化資源配置;三是城市力量的強勢介入導致原有社會空間解體;四是社會關系復雜化,權力斗爭性加強。

關鍵詞 社區改造;南頭古城;第三空間;空間轉向

引用本文格式 楊清童,譚富強. 第三空間:南頭古城改造中的空間轉向與關系重構[J].創意設計源,2021(4):16-21.

The Third Space: Spatial Turn and Relationship Reconstruction in the Renovation of Nantou Ancient City

Yang QINGtong,Tan FUqiang

Abstract Edward Soja proposed "Third Space" based on the spatial ontology of Henri Lefebvre. Today's urban space is mostly the third space full of "imagination and reality". Nantou Ancient City in Shenzhen, which has undergone huge transformations, belongs to one of them. Through field investigation combined with document, this paper discusses the changes in “Third Space”in this ancient city to occur after transformation, and transformation in the process of team, residents and the government involved in the relationship between different subjects such as refactoring. Finally it is concluded that the following effects in Nantou Ancient City transformation. Improving the environment of urban villages and enhancing the cultural atmosphere; accelerating capital flow and optimizing resource allocation; the strong intervention of urban power leads to the original social space disintegrating; the social relations are more complicated and the power struggle is more strengthened.

Key Words community innovation; Nantou Ancient City; third space; spatial turn

在本世紀劇烈的城市化進程中,城市不僅是文化的“容器”,也逐漸成為一個巨大的展示場,展示著多樣的文化。隨著城市的極速擴張,城中村以當代城市發展的另類模式出現,暴露了城市演變過程中的諸多“病癥”。作為經濟特區城市,深圳城中村面積約占城市總面積 1/6,超過 2 000 萬人口中約有 900 萬人住在城中村,城中村 16.7% 的空間容納了深圳 45% 的城市人口。目前,深圳已進入“后城中村”時代,正經歷二次城市化的浪潮[1]。

深圳眾多的城中村中,南頭古城因是當代城中村與歷史古城的高度融合,成為城市化進程中獨具另類性的當代空間。南頭古城始建于晉代,至今已有1 700 余年建城史。在明清兩代,南頭 古城是深港地區的政治、經濟、軍事中心,管轄著包括今天的深圳、珠海、中國香港和中國澳門等地區。清代前期,南頭城池在“凈海遷界”期間曾遭損毀并被放棄,之后又復建。直至建國初期保安縣政府外遷,南頭古城才終結了它 1 700 余年的城市歷史,回歸為南頭村。近年來,陸續有社會組織聚焦南頭古城,利用資本力量進行城中村項目改造,如第一次的參與主體都市實踐建筑事務設計所及第二次的萬科集團。改造后的古城不再是最初的“落腳城市” [2],其與城市的邊界正在消弭。那么,當古城的物理空間被改造后,其第三空間有哪些轉變?不同主體的介入帶來了何種關系重構,又對其產生何種影響?

一、理論視角

(一)第三空間

列斐伏爾創立了基于實踐生產的“空間本體論”。美國學者愛德華·索亞繼承了其理論,并進一步提出“第三空間”概念。所謂“第三空間”,是在“第一空間”和“第二空間”基礎之上延伸而來的。

“第一空間”指涉可感知的、物質的客觀空間,旨在建立關于空間的形式科學。與“第一空間”相反,“第二空間”是想象的、精神性的主觀空間,旨在以觀念構筑經驗世界,對空間進行主體性的、反思的、哲學的、個性化的闡釋。事實上,這兩種空間并無明顯的區別界限。“第三空間”基于社會實踐基礎之上,將抽象與具體、主觀與客觀、真實與構想、精神與肉體、可知與不可知、意識與無意識等匯集一堂,側重探討空間內外的相互關系。由此可見,第三空間不僅對第一空間和第二空間的認識論進行了批判、否定,而且又對二者加以肯定、建構,從而實現肯定性的解構和啟發性的重構,解決了第一空間與第二空間割裂對立的狀況,形成了第三空間無窮的開放性和辯證的相關性。

正如當下,圖書館由傳統功能單一的圖書借閱、購買空間,變為日趨智慧化、數字化的“第三文化空間”[3]。南頭古城這般融合了藝術空間、圖書空間、博物館等多樣空間為一體的綜合體是一個極其多元、復雜的空間,僅從其表面的空間結構進行探析并不全面。因此,從第三空間探討南頭古城實體空間的組成,可開啟多元視角,更具創新性地探討空間轉向。

(二)場域

1980 年,布爾迪厄對早年較朦朧的概念進一步提煉,并在《實踐感》中將“場域”作為一個核心概念進行闡述。1992 年,他在《藝術的法則:文學場的生成與結構》中詳盡介紹了場域概念。簡單而言,場域是一種用于分析現代社會的工具。“根據場域概念進行思考就是從關系的角度進行思考。……從分析的角度來看,一個場域可以被定義為在各種位置之間存在的客觀關系的一個網絡,或一個構架。正是在這些位置的存在和它們強加于占據特定位置的行動者或機構之上的決定性因素之中,這些位置得到了客觀的界定”[4]134。

場域首先是實體的空間,在此空間中有不同的“行動者”[4]131。他們具有一定資本,產生行動后會形成權力斗爭的空間場域。另外,布爾迪厄也提到,“在高度分化的社會中,社會的和諧統一體是由一些相對自主的社會微觀世界組成”,可稱為“子場域”,這些“子場域”又具有不同的特點。此類無形的、權力的場域代表了系列復雜的關系網絡,不僅象征著空間的復雜性,也反映出當今社會的變動性。因此,“場域”的特點可歸納為空間性、關系性、相對獨立性、象征性,跳出了實體論、實證主義層面,在主觀主義、唯心主義層面得以進一步闡述[5]。南頭古城既是實體空間,也是更充滿斗爭的權力空間,這個場域中有政府、開發公司、藝術家、當地居民的介入。正是這些相對獨立但具有內在關聯的群體在場域中運動,最終交織成一層層關系網絡。因此,運用場域理論有助于更直觀地分析空間與關系的內在關聯。

我國現處于城市化浪潮之中,城中村正演變為大量的“間隙”空間。不過,從第三空間出發,研究城中村改造的資料相對空缺。因此,本文將南頭古城作為案例,研究重點聚焦于空間和權利的內在關聯,由此回答“南頭古城的空間轉向帶來了何種關系重構”這一問題。理論層面上,本研究為我國城中村改造提供理論借鑒。現實層面上,通過個案分析,挖掘城中村的特殊功能,為城市空間提供創新性實踐經驗。

二、研究方法與案例地調研

本次研究方法之一是文獻研究法,擬通過搜集與社區改造相關案例、第三空間及場域等相關理論了解已有的研究成果,包括但不限于期刊雜志、研究生論文、國內外理論書籍,為研究論題積累理論基礎。二是現場實地調查。主要采用以下幾種方式。(1)觀察法。通過多次實地走訪南頭古城,親身體驗當地改造后的空間形態和人文風俗。(2)訪談法。在南頭古城內選擇性地和不同身份的人面對面交談,獲得第一手資料,進而針對訪談對象的對話進行深入分析,探究南頭古城背后的社會秩序。

調研時間集中在 2020 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 27 日,因為此階段恰逢改造后的南頭古城重新開放。為吸引游客,主辦方舉辦了系列展覽、活動,這也為調研提供了契機。調查者多次前往南頭古城現場,感受工作日和周末古城氛圍的差異,親身觀看城內展覽,體驗社群活動,并以拍照、錄像、訪談等方式收集有關古城的資料。調研期間共計訪談 5 人,包括社區志愿者、城中村老板、社區居民、展館保安等角色。

三、南頭古城的空間構成

南頭古城承載著千年歷史,也沉淀了各發展時期的社會和文化。歷代古城居民通過實踐生產活動主觀賦予客觀,將精神力量轉化為物質力量,最終造就了經由人類實踐的社會空間。古城的發展史與愛德華·索亞在《第三空間:去往洛杉磯和其他真實和想象地方的旅程》中提到的 3 種空間有一定一致性,其在兩次改造中以城市文化實踐的方式驅動自我復興,逐漸從單一的物質性空間向物質性空間與精神性空間相融的第三空間轉變。

(一)第一空間

第一空間中,都市空間是“物質化”的物理空間,可根據其外部形態直接把握,即人們在現場可通過多個感官度量空間的宏觀環境與微觀分部。第一空間的特征為“集中對表象進行準確的描繪”,并從“外在的社會、心理和生理物理過程中尋求空間的解釋”[6]108。

在快速的城市化背景下,南頭古城最初的第一空間是城內居民面對突然爆發的市場需求多次翻建,以最大限度地擴充自家宅基地,從而形成的高密度“握手樓”。這些樓房主要提供給外來務工人員,居住為其主要功能,隨之衍生出飯店、超市,形成了居住和小型商業高度混合的形態。

在 2017 年的第一次改造中,南頭古城打破了“落腳城市”的單一空間形態。經過都市實踐建筑設計事務所的規劃、設計,經由藝術介入古城,以“起承轉合敞聚隱”為空間敘事結構的改造主線,將點狀分布的建筑空間和室外場地串聯為展線,在關鍵節點上進行空間重塑,旨在最大限度地彌補南頭古城缺少公共活動空間的短板。經統計,此次改造增添 6 處公共空間,包括翁城廣場、書院廣場、十字街廣場、報德廣場、創意工廠與集市廣場和大家樂舞臺多功能廳。以上空間在 2017 深圳/香港雙城雙年展活動期間為活動提供了展覽、演講、互動等功能場地,在活動之后仍舊為古城內居民所使用。

在 2019 年的第二次改造中,空間的分布更傾向板塊化,分為南門、中匯、西集、東廊 4 大板塊,還融入了文創板塊。其在 2017 年活動基礎之上進行了“加減法”并行的空間改造方案,即拆掉翁城廣場、大家樂舞臺多功能廳,關閉南頭議事廳,修建竹園廣場、同源館、雜交樓,改造報德廣場、十字街廣場。總體而言,兩次改造的物理空間位置大致相同,均以中山街為主要的改造核心,在其“線”上的部分“點”進行翻修、新建、拆除等改造活動。改造后的古城不僅是可供居住的物理空間,也是充滿藝術、旅游等新業態的社會空間。

(二)第二空間

第二空間的都市空間是一種具有想象性的虛構空間,在形象性、自足性的思想和符號化的表象中概念化[6]165,使身處空間中的人運用自身的經驗構想形成觀念,是一種為獲得城市空間知識而形成的框架和方法。第二空間更側重于精神空間的建構,試圖賦予精神極大的權力,將想象的空間轉化為真實的空間。

2017 年以前,未經改造的南頭古城功能單一,屬政府“頭疼”的偏遠地帶。在南頭古城的兩次改造過程中,第二空間的痕跡才逐漸展示出來,而建構空間話語權的主體正是改造發起者。第一次改造中,都市實踐團隊的公司性質為建筑公司,長期的建筑實踐為其積累了豐富的舊建筑改造經驗。因此他們力爭在保護古城內建筑的原真性和豐富性基礎上,以深圳設計聯合會主辦的深港雙城雙年展為契機,將藝術介入社區,重塑公共生活。正如負責人孟巖在接受三聯生活周刊采訪中提到,“雙年展其實是城市實驗和改造示范,通過壁畫、裝置、介入新的作品等,把南頭老的東西讀出來,新的東西植進去,讓城市和城中村長在一起,彼此融合”[7]。他們希望在改造中不僅有他們(政府、藝術家和該團隊)的參與,更能吸納當地居民的加入,以實現“城市共生”的愿景。這是從根源上對文化層面、社會層面、空間層面中不同的起源、狀態、價值觀的認同與包容,是對主流文化中心主義的反叛。因此,其想象空間是較為絕對的“烏托邦”。

2019 年的第二次改造由萬科集團負責,其性質是房地產公司,改造理念傾向于深挖南頭古城的歷史價值,走產業化道路。因此,他們提出“設計+”策略,結合文創發展趨勢加以整合資源,用文化產業激活古城,帶來空間、人口結構轉變和消費、產業結構升級。萬科集團所想打造的南頭古城以“粵東首府、港澳源頭”為定位,以“源·創·藝·活”為品牌理念,為古城帶來新生的創意活力與高質量的美好生活。就其改造理念而言,此次改造致力于通過產業結構升級優化人口結構,實現空間環境升級和業態消費多元化。但相較于 2017 年的改造,本次參與主體較為單一,僅政府、萬科集團、萬路設計咨詢,是尋求相對理想化的烏托邦。

(三)第三空間

第一空間可利用第二空間認識論為自身論述,第二空間的解釋也可投射至具體的物理空間。但在索亞看來,僅有這兩個空間消減了都市空間的復雜性和活力,他更贊同“三元辯證法”。即在歷史的維度中尋求空間的轉向,擴大現代都市空間問題研究的視角。因此,第三空間以第一、第二空間為基礎,進一步容納了主觀與客觀、精神與肉體、真實與想象相結合的空間,這既是結構化的個體,也是帶有集體痕跡的經驗和動機。

1.第三空間的他者性

正如索亞在國際學術會議上所說,第三空間最顯著的特征是“他者性”,是資本主義、社會主義的新的創造物[8]。索亞的第三空間是一個充滿想象且開放的空間,但在 2017 年以前,南頭古城尚不具備這樣的特質,與城市仍處于分裂的狀態。

直至第一次改造,在都市實踐團隊的規劃、設計第二空間的構想之中,南頭古城的第三空間被逐步建構,成為實際的、再現的空間。報德廣場、創意工廠與集市廣場和大家樂舞臺多功能廳等新空間的出現是南頭古城物理空間的轉變,正是這些空間搭建為古城居民營造了更多可進行公共活動的場景。如出現于 20 世紀 80 年代的大家樂舞臺,曾經是滿足大量年輕外來務工人員業余文化生活的場所,并在深圳全市范圍內興建。這是具有相同生活背景的外來群體通過該舞臺尋求文化認同的表現,也是他們作為“他者”堅守邊緣化的行為表征。

2.第三空間的混雜性

在第二次改造中,南頭古城的空間轉向趨于各種文化相融的混雜性第三空間[9]。如改造后的大家樂舞臺是雙年展的多功能廳,承載演講、論壇、戲劇、電影放映等功能。但改造者又希望最大化保留“大家樂舞臺”非正式演出場所的特征,因此其在活動空閑時仍作為居民日常休閑、集會的場所。除此以外,翁城廣場的半圓形藝術裝置、報德廣場的書店與壁畫、集市廣場的咖啡廳皆為第三空間的標志,也是城市多元文化鑲嵌入城中村的符號。第三空間在此消融了南頭古城“是城又是村、既非城也非村”的二元對立。此階段重點是消除城與村的空間分裂,空間建構的指向對象是城內居民,旨在通過改造讓更多城內居民融入城市生活,形成更具空間表征的第三空間。

3.第三空間的歷史性

新舊相結合的歷史性也是第三空間鮮明的特征之一。萬科集團對南頭古城內各個歷史時期的建筑進行了大量精細地修繕工作,力爭在保留古韻的同時放眼未來,融入多樣的文化元素。基于“源·創·藝·活”的多維度升級,此階段的南頭古城運用解構再重構的思維,不再局限于關鍵節點,而是整體的街區化改造,融入多個文化版塊的活動,如設置“南頭1820”“南頭新生廠”“南頭牌匾故事展”等 6 個常設歷史文化展,開設簡閱書吧,舉辦“美麗南方LIVE周末音樂派對”等。物理空間從中山街的重要節點擴展至整條街,乃至街區背后的北坊,空間更具開放性,一些具有歷史屬性的標志更顯著。仍未進入街區便有關帝廟、可免費觀看的“南頭 1820”沉浸式數字展覽及處于古城核心位置的牌匾故事館和新安縣衙。多處空間都在用現代的話語傳遞歷史中南頭古城形象,以深化游覽者對南頭古城第三空間的歷史記憶。

由此可見,古城經歷了(第三空間)生產符號—(中介)傳播符號—(參觀者)提前收集符號—(參觀者)實地驗證符號的符號化過程,而參觀者的主體角色也從城中村居民轉變為包括外地人、本地人在內的多樣化游客,空間構建的指向對象正是游客。這正是第二空間中規劃者致力營造充滿歷史感空間的意圖所在,即讓游客從繁忙的工作中抽離出來,進入現實與歷史混合的空間,在漫游南頭歷史的過程中得到心靈的慰藉。最終,參觀者在南頭的第一空間中,在規劃者所構想的第二空間引導下,逐漸向混雜的第三空間靠近,實現歷史性、社會性、空間性的三元統一。

總體而言,兩次改造打破了南頭古城封閉、靜止的空間狀態,原本單一的文化架構也隨之改變,推動了南頭古城演化為物質性的第一空間、想象性的第二空間與他者性的第三空間層層疊加的、具有多種含義雜糅的空間。同時,古城中的大家樂廣場、新安縣衙等建筑分別成為各自改造階段中標志性、符號化的象征,也成為吸引外界前往現場消費、打卡的文化資本。這恰好說明空間開發使資本空間化,原有的和新進入的資本力量在空間中不斷博弈,文化空間混合著多重資本力量逐漸深化為空間內權力斗爭的場域。

四、場域中空間關系的轉變

第三空間的他者性、混雜性和歷史性使人更加明晰南頭古城內在的歷史變遷中,外來者集聚所帶來的混雜關系,不同關系在無形空間中交織構成了一個龐大的場域。在南頭古城的改造過程中,由于群體社會出身、地位和代表利益不同,背后被賦予的權力存在差異性,導致群體構成的社會結構具有不平等性。這也是古城內斗爭性場域形成的前提條件,而政府、開發商等資本力量在場域中發揮了獨特的鏈接作用,為本不存在共性的各場域搭建橋梁。最終,場域中政府作為最高話語權以統治地位的行動者身份通過資本符號化的形式,為其開發理念賦予正當性和合法性。

(一)南頭古城中的“行動者”地位

布爾迪厄認為,當物質的、文化的、社會的和象征的資源作為“社會權力關系”發揮作用時,他們才可稱作“資本”,資源與索亞的第一空間有著異曲同工之妙,因為物體此時均停留于物質性的物理狀態。在進入空間前,行動者會預設資本運作的利益與價值,此時他們尚處于想象的第二空間。不同的行動者在第二空間發揮著能動性轉換資源的性質,在將第二空間上升為第三空間中發揮了不可或缺的作用。

第一次改造中,改造的落腳點是城市共生,主要為緩解深圳城中村與都市之間的矛盾,改善城中村居民缺少公共空間的窘狀。因此,原有行動者為城中村居民,處于被統治狀態;新介入的行動者是政府和城中村改造團隊,處于相對的統治地位。第二次改造中,“粵東首府、港澳源頭”是落腳點,指向目標是吸引更多樣的外來人群,不再局限于城中村內人群,原有的三角關系變為四角關系鏈,行動者的社會關系復雜化。不過,政府和改造團隊仍處于統治地位,新加入的游客群體和居民屬于被統治地位。兩次改造中,作為統治地位的改造者們均未采用激進的策略,而是偏向保守與繼承。但不可否認的是,隨著相關行動者數量不斷增多,南頭古城的場域斗爭也會增強。

在走訪南頭古城過程中,采集到 4 份當地不同角色的訪談數據,包括志愿者、城中村的商店老板、工作人員及城內居民。他們都是“被統治者”,但對于改造持有不同的態度。志愿者、工作人員和城內居民作為改造后公共空間的使用者,生活舒適度得到提升。但城中村的商店老板位于離中山街較遠的位置,抱怨改造、施工帶來的諸多不便。其中,客流量減少、收入下降是南頭古城改造帶給商店老板的致命一擊。因此,外來群體帶著第三空間的期待視野走進古城,但古城內居民原有的生活習慣、行為準則、社會關系被迫改變。作為關系密切的行動者,他們必定會進行更加頻繁的“斗爭”。

(二)南頭古城中的多維空間

改造后的南頭古城不再是過渡區的落腳城市,而是開始走向城市內部。重要的節慶活動和社群活動會在此舉辦,年輕人開始涌向這里的書吧、咖啡館,創意生活節等品牌活動也被逐個搬上南頭古城的“舞臺”。南頭古城正在脫下城中村的外衣,走向城市多維空間的生產,這種多維生產正是古城場域中各行動者背后資本不斷博弈所呈現出來的狀態。

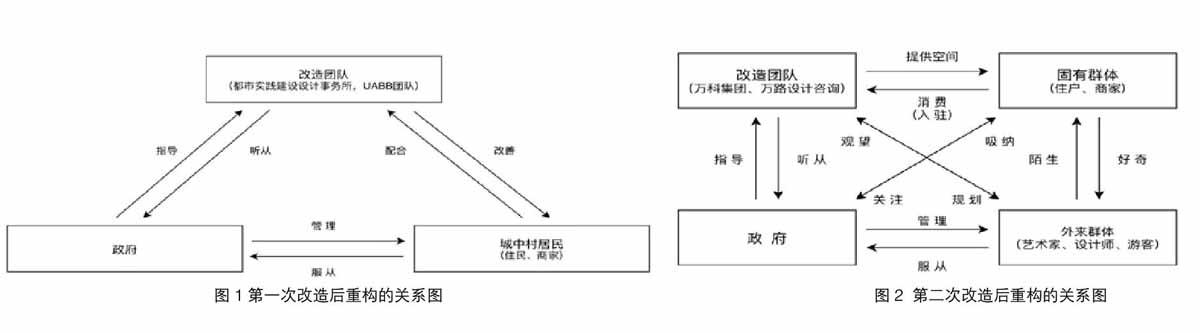

資本地產生與運作離不開行動者,離不開行動者在場域中占據的位置和相互關系[10]。居民作為宅基地的擁有者,土地是他們與統治者博弈的經濟資本,因此他們在參與改造時能夠決定是否出讓土地,且以此獲取大額賠償金。政府是該場域中地位最高的統治者,他們可以通過制定政策改變南頭古城的發展方向,以及決定是否強制收回居民土地,這是壟斷性的制度資本。開發商通過改造可獲得政策性的多重優惠,他們擁有的是經政府授權開發的體制化資本,其介入打造了文化空間,故而也是文化資本的初期生產者。第一次改造是為展覽服務,改造方的資本伴隨著展覽的落幕退出南頭古城,其生產的文化空間歸還于居民使用,所以該階段的場域運動相對穩定。第一次改造后重構的關系圖如圖 1 所示。

在第二次改造后,外來群體的持久性介入為南頭古城帶來了更多不確定性。原有的商店需要服務更多陌生的人群,相對固定的社會關系結構被破壞,且居民的生活空間變為被游客參觀的第三空間。不僅如此,由于中山路上新開設了大量的商店,原先的商店被迫擠壓至主路旁的小巷中,長此以往,個體與個體、群體與群體之間自然會形成不可避免的沖突。但在此過程中,游客的增多使商店在服務不同人群后,更能了解城市的消費需求,不再局限于城中村居民的需求。藝術家、文化組織入駐南頭古城有助于城內居民在參加各類文化活動過程中了解城市的發展動向,不再處于閉塞的“落腳城市”。外來的藝術家在南頭古城中也以邊緣化的姿態對城市的宏大敘事進行著反抗,雖然這種反抗是零散而非整體性的,僅發揮著審美的作用,且極少付諸社會行動。但正是這種碎片化的行動在居民生活、游客體驗、政府考察等方面向不同接受者發出信號,提出了權力的反抗,推動著南頭古城關系場域中的動態變化。總之,這次改造既是倒逼城內的固有群體更新迭代,也加深了政府、外來群體對住戶、商家等固有群體的了解,形成了互動性更強的場域運動。第二次改造后重構的關系圖如圖 2 所示。

五、影響分析

南頭古城從第一空間逐漸演變為如今的第三空間,多方主體的介入帶來的不僅是實體空間裝潢與結構的改變,還有空間內部的人在此場域中利用各種資本交換、轉化而形成復雜的交叉關系。因為資本分布向來不均,這也是場域運作的根本動力。因此,各行動主體作為資本的擁有者,在資本斗爭的過程中必然會產生多元的影響。

經過兩次改造的南頭古城不再是凌亂、單一的街道,包含著井井有條的各式商鋪。沿著中山路一直往前走,游客可以消費街道兩旁的網紅店,如“鐘薛高”“GATHERING 薈真集”,還能沿途參觀藝術展、歷史展館,如“廣東會館”“南頭 1820”。這些新商鋪的入駐為南頭注入了更具時代脈搏的文化血液。

(一)加速資本流動,優化資源配置

從 2017 年至 2019 年,兩次改造帶來了資本的快速流動,極大程度改善了城中村的資源配置。資本的產生和運作都離不開與南頭古城相關的行動者。改造者帶著政府批準的制度化資本進入古城,對古城的舊樓、街道等空間進行改造,優化了環境資源配置。同時,外來的藝術家以各具特色的文化資本將藝術作品搬進南頭古城,帶來了古城稀缺的文化資源。這些資源、資本匯集在一起共同構成南頭古城這個充滿活力的場域。

(二)城市力量的強勢介入導致原有社會空間解體

未經改造的南頭古城幾乎與城市處于隔絕狀態,這個社會空間中的關系網絡和行為準則有別于城市。此外,伴隨新資本滲入南頭古城不同角落后,導致了原有社會空間的解體,造成了人地關系的轉變與人口結構的變化。從單一的住戶、商家到藝術家介入,再到游客、文創工作者等,南頭古城的人地關系不再限于居住,而是向商業、娛樂等形態演變,人口結構也呈現多元化的發展趨勢。隨著改造的深入,原聯接先城內居民的“親情、血緣、權威”逐漸被城市中的政府、企業、游客等主體間的“業緣、友情、合作”等新要素替代[11]23-27。資本帶來了外來商戶、游客等“新移民”群體,以往類似于傳統鄉村的熟人社會格局被打破,人與人之間的聯系趨于社會性、商業化。

在瓦解城中村的社會關系網絡城市空間資本化過程中,城市中的倫理價值觀無形地輸入至南頭古城。以往,南頭古城內城中村居住的人群之所以選擇這里,不僅因為地理位置優勢,更重要的是這里的居民大多來自相似的縣城或村莊,有共同話語。大家樂舞臺就是最好的證明,其原本是外來居民在城中村自娛自樂的群眾表演場地,但在改造后被拆掉,這其實便是改造瓦解原有社會關系網絡的顯著標志。

此外,“落腳城市”正向現代化“第三空間”發生轉變,經過改造的南頭古城不再是原先的“落腳城市”。一方面,早期的外來居民已在此完成貧困向富庶的過渡,遷出古城。另一方面,南頭古城自身角色發生轉變。如今的古城是城村融合的第三空間,是一個包含物質和意識的復合體,也是社會進步和生產力發展的產物,不僅包含城鄉之間政治、經濟、文化重疊的部分,也容納了一切城村對立的因素[11]23-27。在這第三空間中,多個主體向其發力,共同作用于南頭古城,推動古城與城市相融,進而演變為城市的名片。

(三)社會關系復雜化,權力斗爭性加強

游客、藝術家等主體的介入會使原有的社會關系復雜化,原住民之間合作共生的平衡架構被打破。實際上,早期居住于南頭古城的居民完成了自身角色的社會轉變,已走向城市更加重要的位置,依然留在南頭古城的居民更多是以飯店老板為代表的群體,他們難以憑靠自身現有的資本進行權力反抗或選擇更合身的空間,唯有留在原處。當這類群體不斷累積矛盾,整個古城作為權力的場域便有更強的斗爭行為。因此,處于領導地位的社會主體在改造過程中需要充分考慮當地民眾的意見,盡可能地考慮被領導者的想法。

六、結語

南頭古城經歷了由“城”變“村”,又因城市化大潮席卷而演變為“城中村”,戲劇性地實現了城村身份的兩次反轉。如今的改造使得南頭能夠重新以“古城”的面貌和世人見面,轉向公共性質的文化交流空間。這不僅是多元共生的第三空間,也是多主體博弈的權力場域。改造者的理念也從最初彌補城與村的差異轉變為打造港澳源頭。雖然改造方式有待時間檢驗,但理念的推進是溫和的。不過值得注意的是,由于政府是城市改造的主體,在改造中秉持著自上而下理性的規劃,容易忽視城中村居民的訴求,游客和藝術家等外來群體的“入侵”常會引發原有群體不滿,帶來更多反抗和斗爭,這樣的空間不具有正義性,也違背了改造者的初衷。因此,不僅是南頭古城,每一座城市的發展也絕不取決于單一行為主體的意志,而應是多個主體基于自身的價值取向不斷交流、磋商,最終形成一股合力促使城市整體向前。

參考文獻

[1]孟巖.策展南頭:一個城/村合體共生與重生的樣本[EB/OL].(2021-07-10).http://www.urbanus.com.cn/uabb/uabb2017/exhibition-venue-design-concept/.

[2] 道格·桑德斯.落腳城市——最后的人類大遷徙與我們的未來[M].陳信宏,譯.上海:上海譯文出版社,2012:32-37.

[3]衛軍英 , 劉晶 . 公共圖書場域轉型的空間變遷和價值重塑 [J]. 中國出版 ,2019,451(2):39-43.

[4] 皮埃爾·布爾迪厄,華康德.實踐與反思[M].李猛,李康,譯.北京:中央編譯出版社,2012.

[5] 翁冰瑩.布爾迪厄文藝場域理論研究[M].廈門:廈門大學出版社,2019:27.

[6] 黃繼剛.愛德華·索雅的空間文化理論研究[D],濟南:山東大學,2009.

[7] 拆除之外,城中村的另一種可能性是什么?[EB/OL].URBANUS 都市實踐(公眾號),(2020-10-20).https://mp.weixin.qq.com/s/LWGprjf2NU18UHfeFhq1AQ.

[8] 陳忠,愛德華·索亞.空間與城市正義:理論張力和現實可能[J].蘇州大學學報(哲學社會科學版),2012,33(1):1-6.

[9]Bhabha,Homi K.The Location of Culture[M].London and New York:Routledge,1994:38.

[10] 郭文,王麗.文化遺產旅游地的空間生產與認同研究——以無錫惠山古鎮為例[J].地理科學,2015,35(6):708-716.

[11] 楊佩佩,李文軍.他鄉與故鄉——再談城鄉一體化中的第三空間[J].湖北科技學院學報, 2017,37(4).

楊清童,譚富強

深圳大學