中介效應視角下環境規制對環境庫茨涅茲曲線的影響研究

李家玉 陳東景

摘要:在闡述環境規制對EKC影響機制的基礎上,以環境污染綜合指數為代理變量,運用中國2003—2017年30個省份的面板數據,構建EKC擴展模型,考察環境規制對EKC位置和峰值的影響;構建中介效應模型,分別以技術創新和產業結構升級為中介變量,考察環境規制對EKC的傳導機制。結果表明:經濟增長與環境污染存在倒“U”型曲線關系;環境規制對EKC的峰值和位置產生顯著影響,環境規制強度的增加導致EKC向左下方移動,EKC提前達到峰值;環境規制不僅直接對EKC曲線產生影響,還通過技術創新與產業結構升級兩條路徑間接對抑制環境污染產生積極作用。

關鍵詞:環境污染;經濟增長;EKC曲線;環境規制;中介效應

中圖分類號:F205;F062.2

文獻標志碼:A

文章編號:1006-1037(2021)01-0087-09

基金項目:

山東省社會科學規劃研究項目(批準號:18CJJJ32)資助。

通信作者:陳東景,男,博士,教授,主要研究方向為資源經濟與可持續發展。

改革開放以來,中國經濟發展取得了舉世矚目的成就,但是過度追求經濟增長速度而忽視經濟發展質量,產生了嚴重的資源環境問題。《邁向環境可持續的未來:中華人民共和國國家環境分析》指出,世界上污染最嚴重的10個城市有7個在中國[1]。據《中國生態環境狀況公報(2018)》統計,2018年全國338個地級及以上城市中,僅121個城市環境空氣質量達標[2]。目前,學者們多通過環境庫茲涅茨曲線(EKC)考察經濟增長與環境污染之間是否存在非線性關系,從而分析經濟活動所產生的環境壓力的發展趨勢與所處階段,為實現經濟增長與環境保護的協調發展提供政策建議[3-4]。在推進經濟高質量發展的今天,環境規制作為保障環境有效治理的重要手段,愈來愈引起人們的重視。那么,環境規制對EKC是否有影響?具體呈現出怎樣的作用機制?直接效應和間接效應如何?這些問題的解決,直接關系到科學利用環境規制手段,實現經濟增長高質量和環境質量不斷改善的雙贏。自Grossman等[5]發現人均收入與空氣污染之間存在倒“U”型關系,Panayoutou[6]將人均收入與環境污染之間的這種倒“U”型關系稱為環境庫茲涅茨曲線(EKC)[2]以來,國內外學者對EKC是否存在及其形狀展開了大量檢驗。部分學者研究表明,環境污染與經濟發展之間確實存在倒“U”型關系。例如,Deacon等[7-8]研究都證實了倒“U”型關系的存在;國內學者的檢驗結果也基本符合倒“U”形態[3,9]。也有研究表明,環境污染與經濟增長之間不存在倒“U”型關系,而呈現其它多種形態。一是正“U”型,如李佳佳等[10]研究表明,中國中部地區EKC呈現正“U”型;常虹等[11]發現中國東部地區經濟對環境的影響呈“U”型趨勢。二是也有學者對“N”型展開研究,如Shafik等[12-14]的研究都證實了環境庫茲涅茨曲線形態存在三次方“N”型;丁俊菘等[15]發現中國霧霾污染與經濟發展水平之間呈“N”型關系。三是線性等多種形態,如劉華軍等[16]研究表明霧霾污染與經濟發展之間具有線性遞減關系。導致EKC形態多樣化的原因可能在于:資源環境問題具有復雜性、流動性與擴散性,研究模型、方法、指標及數據等技術性因素的差異性,資源環境本底、社會經濟條件、政治體制、能源與環境規制等情境的差異性[17]。在協調經濟增長與資源環境壓力兩者之間關系的研究中,學者們越來越關注環境規制在其中扮演的重要角色。Clancy等[18]基于愛爾蘭都柏林的大數據,發現環境規制的實施大幅度減少了污染排放。徐彥坤等[19]評估發現環境規制通過將企業污染的負外部性內部化,增加了企業的經濟成本。一些學者認為實施環境規制政策有利于經濟增長,可以推動企業生產技術的改革和污染減排技術的創新,由此帶來的高收入可以彌補甚至超過為滿足環境規制約束條件所產生的“擠出效應”和機會成本,獲得“創新補償”[20-22]。深入研究發現,在環境規制的作用下,技術進步會對環境質量的改善起到促進作用,實現轉型創新發展的同時減少污染排放[23];環境規制對產業結構調整具有倒逼效應,對加強生態環境保護與產業結構升級具有重要意義[24]。綜上所述,目前大多數相關研究集中于探討經濟增長與環境污染的關系,或集中于探討環境規制與環境污染的關系,少有關于環境規制對環境庫茲涅茨曲線影響的相關研究,尤其缺少環境規制影響EKC曲線的傳導機制研究。鑒于此,本文運用EKC擴展模型和中介效應模型對中國30個省份的面板數據進行分析,考慮環境規制影響EKC位置和峰值的具體特征,將技術創新與產業結構升級納入環境規制與EKC曲線關系研究的理論框架,構建中介效應模型,分析環境規制對EKC曲線的影響與傳導機制,提出經濟與環境協調發展的對策建議。

1 作用機制分析

1.1 經濟增長與環境污染

經濟增長通過“規模效應”、“技術效應”與“結構效應”對環境質量產生作用[25]。在經濟發展初期,經濟增長所引起的資源投入和經濟活動的增加會帶來更大規模的資源消耗和污染排放,這一階段資源消耗的速度超過資源再生的速度,導致“規模效應”大于“技術效應”和“結構效應”。當經濟發展到一定階段,經濟增長帶來的豐厚經濟績效為技術創新提供了資金支持,對資源的清潔高效利用有效地降低了單位產出的污染排放水平;同時,經濟績效的提升帶動產業結構升級,產業結構實現了從農業向污染密集型工業再到高新技術和服務業的轉變。這一階段,“技術效應”和“結構效應”開始大于“規模效應”,環境質量實現了由惡化到改善的轉變。

1.2 環境規制、技術創新與環境污染

環境規制制度的實施會增加污染企業的額外成本,受規制的企業往往會通過技術創新尤其是清潔技術創新的手段來減少污染排放。波特假說認為,從短期來看,實施環境規制會增加企業的成本,但是從長期來看,合理的環境規制促使企業進行自主創新[26]。當污染企業面臨較高的環境規制強度時,如果繼續生產高污染高能耗的產品,會增加企業的成本,而且會逐漸失去在市場競爭中的亮點。為實現企業收益最大化,受規制企業會進行節能減排和清潔技術創新,大力發展綠色低碳的生產項目,從而降低環境污染。將“實施環境規制→倒逼企業技術創新→抑制環境污染”這一過程視為環境規制通過技術創新影響EKC曲線的作用路徑。

1.3 環境規制、產業結構升級與環境污染

環境規制制度的實施主要從三個方面促進企業產業結構升級從而減少污染排放。首先,環境規制的實施限制了行業外污染密集型企業的進入,使得行業內污染密集型企業所占比重逐漸降低,推動產業結構升級。其次,環境規制的實施會導致能源要素投入價格和污染排放成本上升,增加污染密集型企業的生產成本。在面對嚴格的環境規制時,大型污染密集型企業有能力在短期內通過減少產能或升級治污設備的方式,降低污染排放。而中小型污染企業會因為生產成本上升,導致產品利潤下降、市場份額減縮,難以實現規模經濟,最終被迫退出市場,污染密集型產業規模逐漸萎縮,以高新技術和服務業為代表的清潔型產業將占據更大比重。最后,環境規制政策的實施增強了公眾的環保意識,會激發公眾對綠色產品和綠色服務需求,這種需求直接通過市場機制作用于生產企業,使得綠色產業的比重不斷增加,產業結構逐漸升級。將“實施環境規制→促進企業產業結構升級→抑制環境污染”這一過程視為環境規制通過產業結構升級影響EKC曲線的作用路徑。

2 模型構建、變量選取與數據來源

2.1 EKC模型構建

借鑒文獻[25]的模型方程,構建EKC模型的基本形式

式(1)中加入環境規制變量得到基準回歸公式

式(2)中加入環境規制與經濟增長的交互項,檢驗環境規制、經濟增長對環境污染的影響

其中,i表示省份,t表示時間,pollu為污染物排放量,lnpgdp為經濟發展水平,er為環境規制強度,xit為i省份t年的人口密度、外商直接投資、人力資本等控制變量,α為待估計參數值,εit為隨機擾動項。

為了判斷環境規制對EKC峰值和位置的影響,對式(3)的兩邊求導,得

令式(4)右邊等于0,得到EKC峰值點處經濟增長和環境規制的關系

若EKC假說成立,則經濟增長變量的系數α1,及其平方項的系數α2分別為正值和負值,因此-α1-2α2為正值。如果經濟增長與環境規制變量交互項的系數為α4負值,則在 EKC峰值處lnpgdp的數值會隨著er的增大而減少。這表現為EKC隨著環境規制強度的增加而向左下方移動,EKC峰值提前來臨,即環境規制的積極作用導致經濟增長對生態環境的壓力提前達到較小的峰值后并開始減弱。如果系數α4為正值,則情況剛好相反,EKC隨著環境規制強度的增加而向右上方移動,EKC峰值會推遲來臨,即環境規制沒有起到較理想的環境污染抑制效果。

2.2 中介效應模型構建

為檢驗環境規制是否通過技術創新和產業結構升級影響環境污染,借鑒溫忠麟等[27]的處理方法采用逐步回歸法分析中介效應

首先,檢驗式(6)的解釋變量X對被解釋變量Y回歸系數c的顯著性;在系數c顯著前提下,檢驗式(7)的解釋變量X對中介變量M回歸系數a的顯著性以及式(8)的中介變量M對被解釋變量Y回歸系數b的顯著性,如果二者均顯著則表明存在間接效應;最后,檢驗系數c'的顯著性。若c'顯著,表明直接效應也顯著,證明了部分中介效應的存在;若c'不顯著,表明直接效應不顯著,則證明存在完全中介效應。

為檢驗環境規制是否通過技術創新影響環境污染,根據逐步回歸法構建式(9)檢驗環境規制對技術創新的影響,構建式(10)檢驗環境規制、技術創新對EKC的影響。技術創新中介效應模型的完整檢驗過程由式(2)、式(9)和式(10)構成

為檢驗產業結構的中介效應是否存在,根據逐步回歸法構建式(11)檢驗環境規制對產業結構的影響,構建式(12)檢驗環境規制、產業結構升級對EKC的影響。環境規制通過產業結構對環境污染產生影響的作用機制完整檢驗由式(2)、式(11)和式(12)構成

2.3 變量選取與數據來源

(1)被解釋變量。參考孔晴[28]的處理方法,選取廢水排放量(waterit)、二氧化硫排放量(SO2it)、一般工業固體廢物產生量(solidit)構建環境污染綜合指數(polluit)。環境污染綜合指數的計算步驟:

Step 1 將i省份t年j污染物的原始數值記為xijt,運用式(13)進行標準化

Step 2 指標權重的確定

Step 3 計算環境污染綜合指數值

(2)核心解釋變量。核心解釋變量為經濟增長和環境規制。選取人均GDP自然對數值(Inpgdp)作為經濟增長代理指標。在環境規制強度選取方面,參照文獻[29],收集了各省份排污費收入額(pfcit),然后以環境污染綜合指數變量(polluit)的倒數作為權重,得到環境規制強度變量,記為erit

(3)控制變量。人口密度(Inpd):采用單位面積上人口數量的自然對數來表示; 外商直接投資(Infdi):選用各省份實際使用外商投資額作為衡量指標,目前中國的外商直接投資數據采用美元統計,這里按照當年匯率折算成人民幣計價[30]; 人力資本(hc):用人均受教育年限表示人力資本[31] 。對外開放程度(imexr):選用進出口總額占GDP的比例衡量對外開放程度。

引入技術創新(th)、產業結構升級(ds)作為中介變量。由于發明專利比實用新型專利和外觀設計專利體現更強的創新程度,參照文獻[32]的方法將發明專利申請授權數作為衡量技術創新的指標;將第三產業增加值占GDP的比例作為產業結構升級的衡量指標[33]。

(4)數據來源與處理。鑒于西藏自治區的數據缺失較多,港澳臺地區的數據口徑不一致,最終選取全國大陸地區30個省份作為研究區域。2003—2017年的數據來源于歷年出版的《中國統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《中國環境年鑒》《中國科技統計年鑒》等。為了保證數據的可比性,GDP等數據以2003年為基期進行了不變價格處理。

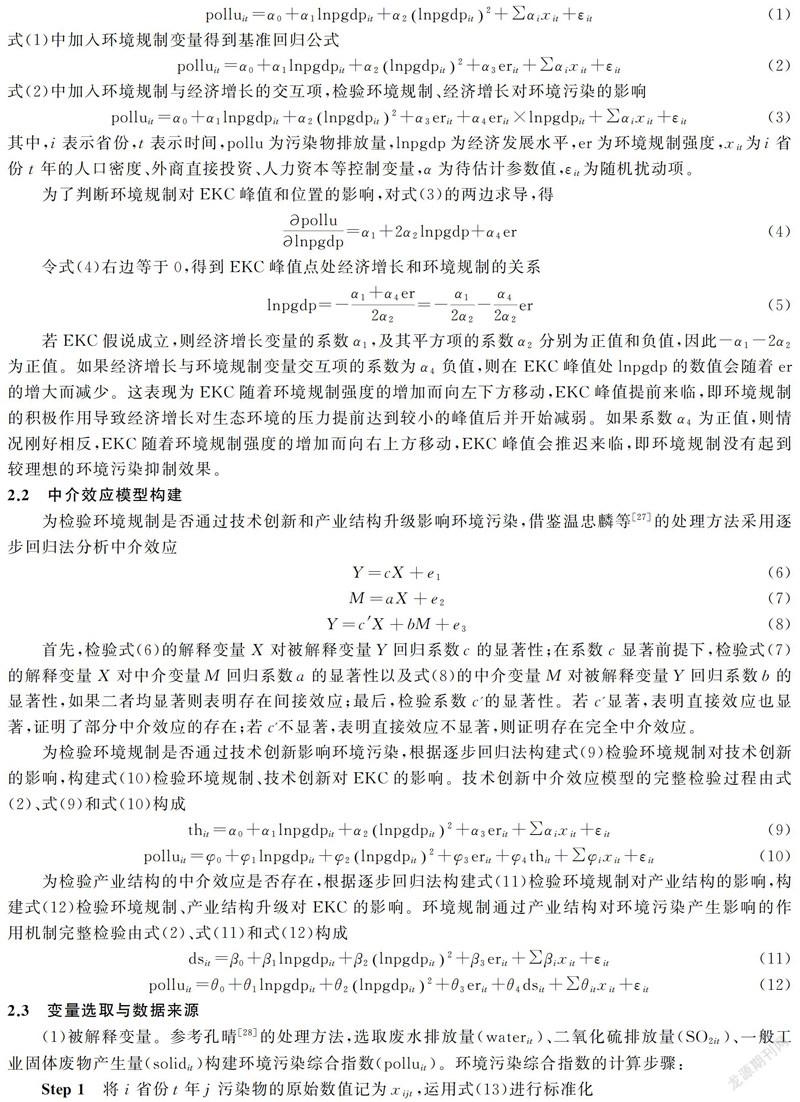

為了避免極端值對回歸結果的影響,對所有連續型數據在1%和99%百分位進行縮尾處理。表1呈現的是縮尾后的描述統計結果,以檢查變量的數據分布是否存在顯著的異常值。表1的描述統計特征表明,各變量的最大最小值分布不存在較為明顯的異常值。由表2可知,各解釋變量之間的相關系數沒有超過0.8,說明它們之間不存在嚴重的共線性問題。

3 實證結果與分析

3.1 EKC檢驗與分析

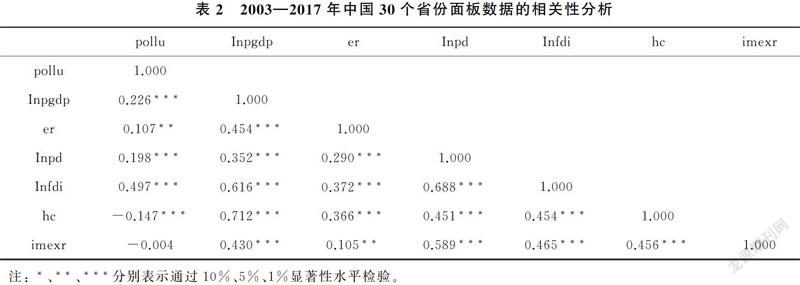

運用Stata.15軟件對面板數據模型設定形式進行檢驗。依據個體固定效應模型的F檢驗、個體隨機效應模型的Hausman檢驗結果,確定選取個體固定效應模型進行估計(表3)。表3中,模型(1)考察了各省份經濟增長對環境污染的影響。結果顯示,人均GDP的一次項回歸系數為正值且顯著,二次項回歸系數為負值且顯著,表明環境污染與以人均GDP衡量的經濟增長之間呈現顯著的倒“U”型關系,證明了EKC是存在的。倒“U”型曲線意味著,在期初,污染排放隨著經濟增長逐步增加;當經濟增長達到一定規模,污染排放達到峰值后便開始趨于下降。目前,中國大部分省份人均GDP的平均值已超過拐點處的人均GDP(66 695.01元),即中國大部分省份處于環境質量隨著經濟增長而逐漸改善的階段。

模型(2)是在模型(1)的基礎上加入了經濟增長、環境規制兩個解釋變量。回歸結果顯示,人均GDP的一次項、二次項均通過了1%的顯著性水平檢驗,即EKC仍然存在。環境規制對環境污染排放的影響在1%的水平上顯著為負值,說明增強環境規制有利于降低環境污染,即增加環境規制強度可以顯著改善環境質量。

在模型(2)的基礎上加入環境規制與經濟增長的交互項,擴展為模型(3)。環境規制與經濟增長交互項的回歸系數為負值且在5%的水平上顯著,這表明環境規制強度的增加會促進經濟增長與環境污染之間的脫鉤[34],減輕經濟增長所產生的環境壓力,從而導致EKC向左下方移動,EKC提前到達峰值。

從表3中控制變量的情況可知,人口密度對環境污染壓力呈現不顯著的負向影響,這可能與人口越集中,資源節約集約利用程度越高,污染排放與治理要求越高有關;外商直接投資對環境污染具有較為顯著的正向影響,這與文獻[35]的研究結論一致,即支持了污染天堂假說;人力資本水平的提高增強了人們的環境保護意識,有利于抑制環境污染,改善環境質量,但是這種積極作用只有在EKC基準回歸模型中比較顯著;對外開放程度對控制環境污染的積極作用在模型(3)中較為顯著,即對外開放程度的提高有利于環境質量的改善,這與文獻[36]的研究結論一致。

3.2 中介效應檢驗與分析

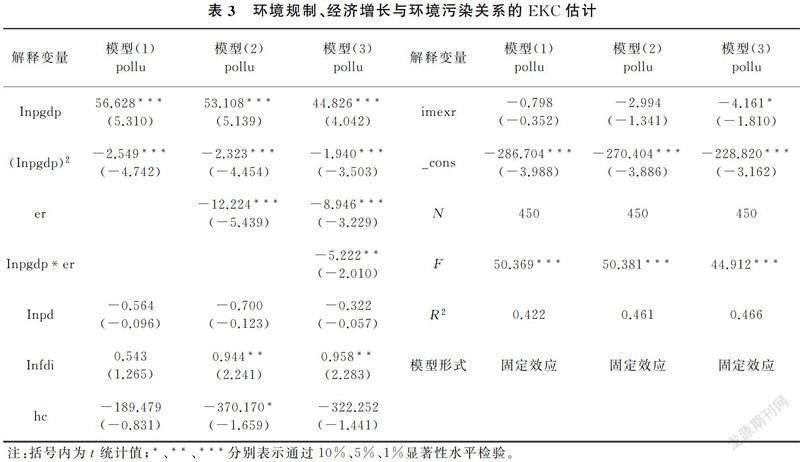

表4中的回歸結果用以檢驗技術創新和產業結構升級的中介效應的存在性與程度大小。模型(9)的回歸結果顯示,環境規制與技術創新顯著正相關,這表明環境規制強度越大,技術創新水平越高。模型(10)的回歸結果顯示,技術創新與環境污染綜合指數顯著負相關,即技術創新越弱,環境污染綜合指數越大,環境污染越嚴重。此外,模型(2)與模型(10)的回歸結果顯示,環境規制與環境污染之間通過技術創新呈現出顯著的負向關系,這說明技術創新存在顯著的中介效應,即環境規制水平越高,技術創新效應越強,環境污染越小,從而驗證了環境規制通過促進技術創新進而抑制環境污染的傳導機制。

模型(11)的回歸結果顯示,環境規制對產業結構升級的影響在5%的水平上顯著為正,表明環境規制水平的提高能夠促進產業結構升級。模型(12)的回歸結果顯示,產業結構升級在1%的顯著性水平上對環境污染綜合指數有負向影響,即產業結構越高級越有利于抑制環境污染。模型(2)與模型(12)的回歸結果顯示,環境規制與環境污染之間通過產業結構升級亦呈現出顯著的負向關系,這說明產業結構升級存在中介效應,驗證了環境規制通過推動產業結構升級進而抑制環境污染的傳導機制。

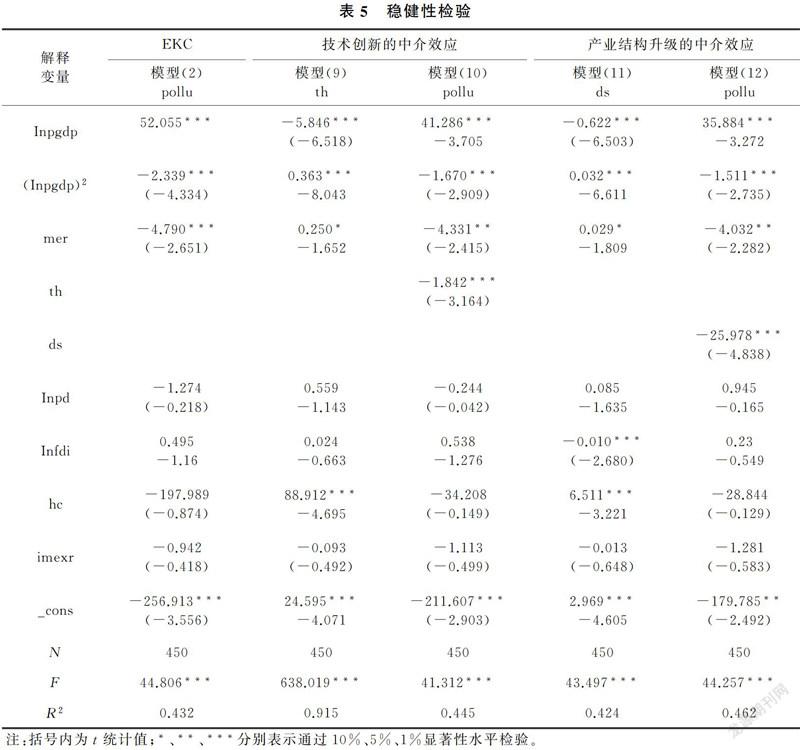

3.3 穩健性檢驗

為了驗證模型設定的合理性和實證結果的穩鍵性,將基準模型中的解釋變量環境規制強度(er)替換為工業污染治理投資額與規模以上工業企業主營成本的比值(mer),重新基準模型回歸和中介效應回歸(表5)。結果顯示,替換變量后的基準模型回歸結果和中介效應模型回歸結果的估計系數的大小、作用方向、以及顯著性水平與前文結論基本一致,這說明EKC基準模型和中介效應模型的設定合理,檢驗結果具有穩健性。

4 結論與建議

4.1 結論

本文在闡述環境規制對EKC的影響及傳導機制的基礎上,利用2003—2017年中國省域面板數據,構建EKC擴展模型檢驗了經濟增長對環境污染的影響,構建中介效應模型考察了環境規制通過技術創新和產業結構升級對EKC的作用機制。中國在省域層面存在倒“U”型的EKC,大部分省份已經跨過EKC曲線的峰值,進入環境質量隨著經濟增長而逐漸改善的階段。環境規制對EKC的位置和峰值產生顯著影響,具體表現為環境規制強度的增加導致EKC向左下方移動,EKC提前達到峰值,經濟發展的環境壓力也隨之提前得以減弱。環境規制不僅直接對降低環境污染產生積極影響,而且通過技術創新與產業結構升級兩條中介路徑間接對降低環境污染產生積極作用。一方面,環境規制通過促進技術創新進而抑制環境污染;另一方面,環境規制通過推動產業結構升級進而抑制環境污染。

4.2 政策建議

首先,各地應持續保持適度的環境規制強度。EKC是一個動態概念,為了防止其位置和峰值的反彈,確定適宜的環境規制強度來主動緩解經濟增長的環境壓力至關重要。各地應根據自身的發展狀況,因地制宜地制定環境規制政策。動態設計環境政策組合,使命令控制型、市場激勵型和自愿參與型環境規制相互補充,實現經濟增長與環境質量改善的雙贏。其次,各地政府應強化執行環境規制制度的監督管理。根據社會經濟與環境的發展狀況,各地要制定科學完善的環境規制績效評價指標,加強對重點污染企業的監督管理。積極利用大數據信息平臺,加強環境污染信息公開共享,暢通環境污染舉報渠道,加強污染物排放監督檢查力度,充分發揮環境污染的社會監督作用,構建科學合理的環境規制監督制度體系。最后,積極通過技術創新驅動與產業結構升級,發揮環境規制對環境污染的間接抑制作用,實現經濟增長與環境質量持續改善的雙贏發展。各地可通過加大技術創新的投入力度,鼓勵企業工藝技術裝備改造創新,鼓勵綠色清潔生產,發揮技術創新對環境質量改善的促進作用;同時各省份應大力發展交通運輸、金融、信息、計算機、科技服務等知識密集型和技術密集型的低能耗、低污染、高產值的高新技術產業和現代服務業,加快產業結構升級。

參考文獻

[1]亞洲開發銀行.邁向環境可持續的未來:中華人民共和國國家環境分析(中文版報告)[R].馬尼拉:亞洲開發銀行,2013.

[2]中華人民共和國環境保護部.2018年中國環境狀況公報[R].北京:中華人民共和國環境保護部,2019.

[3]周正柱,劉慶波,王云云.經濟增長與工業環境污染關系的環境庫茲涅茨曲線檢驗—基于長江經濟帶省域的面板計量模型[J].南京工業大學學報(社會科學版),2020,19(2):64-72.

[4]趙惠,吳金希.基于環境庫茲涅茨曲線的京冀區際環境污染轉移的測度研究[J].中國人口·資源與環境,2020,30(5):90-97.

[5]GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Environmental impacts of a North American free trade agreement[J].Social Science Electronic Publishing,1992,8(2):223-250.

[6]PANAYOTOU T. Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development[J]. Pacific and Asian Journal of Energy,1994,4(1):23-42.

[7]DEACON R T, NORMAN C S. Does the environment kuznets curve describe how countries behave[J]. Land Economics,2006,82(2): 291-315.

[8]MARKANDYA A, HALSNAES K. Climate change and sustainable development: Prospects for developing countries[M]. London: Earthscan,2002.

[9]崔鑫生,韓萌,方志.動態演進的倒“U”型環境庫茲涅茨曲線[J].中國人口·資源與環境,2019,29(9):74-82.

[10] 李佳佳,羅能生.制度安排對中國環境庫茲涅茨曲線的影響研究[J].管理學報,2017,14(1):100-110.

[11] 常虹,逯進.中國區域能源與經濟對環境影響的非線性效應研究[J].青島大學學報(自然科學版),2018,31(1):133-141.

[12] SHAFIK N. Economic development and environmental quality: An econometric analysis[J]. Oxford Economic Papers, 1994, 46:757-773.

[13] PANAYOTOU T. Demystifying the environmental Kuznets curve: Turning a black box into a policy tool[J]. Environment and Development Economics, 1997, 2(4):465-484.

[14] FRIEDL B, GETZNER M. Determinants of CO2 emissions in a small open economy[J]. Ecological Economics,2003,45(1),133-148.

[15] 丁俊菘,鄧宇洋,汪青.中國環境庫茲涅茨曲線再檢驗—基于1998-2016年255個地級市PM2.5數據的實證分析[J].干旱區資源與環境,2020,34(8):1-8.

[16] 劉華軍,裴延峰.中國霧霾污染的環境庫茲涅茨曲線檢驗[J].統計研究,2017,34(3):45-54.

[17] JIANG J, YE B, ZHOU N, et al. Decoupling analysis and environmental Kuznets curve modelling of provincial- level CO2 emissions and economic growth in China: A case study[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 212: 1242-1255.

[18] CLANCY L, GOODMAN P, SINCLAIR H, et al. Effect of air-pollution control on death rates in Durbin, Ireland: An intervention study[J]. The Lancet,2002, 360(9341): 1210-1214.

[19] 徐彥坤,祁毓.環境規制對企業生產率影響再評估及機制檢驗[J].財貿經濟,2017,38(6):147-161.

[20] 張成,陸旸.環境規制強度和生產技術進步[J].經濟研究,2011,46(2):113-124.

[21] 李樹,陳剛.環境管制與生產率增長—以APPCL2000的修訂為例[J].經濟研究,2013,48(1):17-31.

[22] 蔣伏心,王竹君,白俊紅.環境規制對技術創新影響的雙重效應—基于江蘇制造業動態面板數據的實證研究[J].中國工業經濟,2013(7):44-55.

[23] 黃天航,趙小渝,陳凱華.技術創新、環境污染和規制政策—轉型創新政策的視角[J].科學學與科學技術管理,2020,41(1):49-65.

[24] 鐘茂初,李夢潔,杜威劍.環境規制能否倒逼產業結構調整—基于中國省際面板數據的實證檢驗[J].中國人口·資源與環境,2015,25(8):107-115.

[25] GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Economic growth and the environment[J].Nber Working Papers,1995,110(2):353-377.

[26] PORTER M E, CLAAS V D L. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J].Journal of Economic Perspectives, 1995,9(4):97-118.

[27] 溫忠麟.張雷,侯杰泰,等.中介效應檢驗程序及其應用[J].心理學報,2004(5):614-620.

[28] 孔晴.中國環境污染綜合指數的構建及其收斂性研究[J].統計與決策,2019,35(21):122-125.

[29] 張同斌.提高環境規制強度能否“利當前”并“惠長遠”[J].財貿經濟,2017,38(3):116-130.

[30] 呂雁琴,趙斌.外商直接投資、區域創新與產業結構變遷[J].華東經濟管理,2020,34(7):44-51.

[31] 樊綱,王小魯,馬光榮.中國市場化進程對經濟增長的貢獻[J].經濟研究,2011,46(9):4-16.

[32] 陳愛貞,張鵬飛.并購模式與企業創新[J].中國工業經濟,2019(12):115-133.

[33] 孫繼國,段黎,張晶.產業結構優化升級與金融發展互動關系的實證研究—以山東省為例[J].青島大學學報(自然科學版),2017,30(1):118-123.

[34] 彭紅松,郭麗佳,章錦河,等.區域經濟增長與資源環境壓力的關系研究進展[J].資源科學,2020,42(4):593-606.

[35] 楊子暉,田磊.“污染天堂”假說與影響因素的中國省際研究[J].世界經濟,2017,(5): 148-172.

[36] MCAUSLAND C, MILLIMET D L. Do national borders matter? Intranational trade, international trade and the environment[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2013, 65(3):411-437.