制度、資源與技術:社會矛盾調處化解綜合治理之路

曹海軍 王夢

[摘 要]調處化解社會矛盾,能夠有效推進社會治理現代化,助力更高水平的平安中國建設。基于制度、資源、技術維度,闡釋新時代社會矛盾調處化解的時代內涵,圍繞“人民當家作‘主”內核,透視三者的縱橫聯動、全面協調的依存關系,建構矛盾調處化解的理論分析框架。衢州“主”字型社會矛調模式是黨建統領、資源貫通、技術供給在社會治理領域互融互通、彼此嵌套的結果,有力回應了社會矛盾調處化解的新形勢新需求。

[關鍵詞]社會矛盾;平安中國;黨建統領;信息技術;大聯動機制

中圖分類號:D267 文獻標識碼:A 文章編號:1008-410X(2021)03-0080-08

一、問題的提出

“平安”作為每個人亙古不變的美好愿景,關系到人民群眾的基本需求與根本利益,是協同推進社會治理現代化的核心構件之一。黨的十八大以來,習近平多次對“平安中國建設”作出指示批示,并提出“總體國家安全觀”重大戰略思想,為調處化解影響我國現代化進程的各種矛盾與風險、建設更高水平的平安中國提供了根本遵循。當下我國正處于“兩個一百年”奮斗目標的關鍵交匯期,伴隨著我國社會體制機制的轉軌,社會矛盾糾紛接踵而至,突發性事件、違法犯罪等問題交互發生,并日益凸顯盤根錯節、連鎖聯動的趨勢,成為影響社會穩定有序和國家長治久安的“中梗阻”問題,一定程度上牽掣了社會治理現代化進程。因此,如何適應新時代“中國之治”的新形勢新需求、如何有效調處化解社會矛盾與風險,成為中央與地方的共同關切,也成為學界的重要理論課題和實踐議題。

浙江作為全國最早提出并部署“大平安”建設戰略的省份,經過一系列制度化、精細化、系統化的設計與實踐,已在全國范圍內形成一定的撬動效應和溢出效應[1](P1)。尤其是衢州市的“主”字型社會矛盾調處化解模式,通過基層大聯動工作機制,貫通市縣、鄉鎮(街道)、村(社)三層級組織機構,將制度、資源與技術緊密捆綁,在社會矛盾糾紛調解和基層治理方面取得顯著成效,成為新時代“楓橋經驗”的又一次生動演繹。本文所關注的主要問題是,新時代“中國之治”給社會矛盾的調處化解提出了什么樣的新要求新需求;衢州市“主”字型社會矛盾調解模式運行機理是什么,換言之,也就是進一步闡釋制度、資源與技術三要素是怎樣在各層級機構和社會力量間聯動和協調的,形式又是什么;社會矛盾調處化解的未來取向與實踐進路如何,怎樣將衢州市的實踐經驗升級為一份可進行同類型城市政策擴散的價值增長方案,從而助力推進我國市域社會治理現代化進程。

當前關于“社會矛盾調處化解”這一命題的研究主要涉及三個方面。

第一,深入討論社會矛盾調處化解的時代意蘊與生發邏輯。有學者通過建構社會矛盾調解的二維解釋框架,提出和諧穩定的秩序是社會治理的基本目標訴求[2];有學者從制度化內解視角出發,認為新時代社會矛盾的化解需要法治理念、合作意識、服務型政府構建等多個要素的協同配合[3];有學者基于微觀角度,闡釋了轉型期我國社會矛盾的收入差距、接點應力、制度結構、游民政治等生發邏輯[4]。

第二,深刻探討社會矛盾調處化解的實踐途徑。有學者基于法治化思維提出矛盾調解的價值、制度、組織三維分析框架,認為樹立法治思維、創新法治方式,優化制度存量、更新制度增量,理順組織關系、多部門聯動進行人才培養,是有效化解矛盾糾紛的方式[5];有學者從協商民主角度切入,提出社會矛盾的化解離不開創新協商平臺、完善協商機制、強化協商法治建設、提升人民群眾協商思維與能力[6];有學者站在居民的立場上,思考了居民參與矛盾調處的方式,主要包括通過社區干部、社會關系進行調解,暴力鬧大和依靠法律渠道[7]。還有學者通過對案例的考察,提出可以依托“矛調中心”樹立群眾需求導向理念、建構矛盾調處共同體及提供集成服務來提升社會治理水平[8]。

第三,全面理解社會矛盾調處化解機制的創新與完善。有學者認為目前社會矛盾調解機制在調解系統、調解能力及調解公信力等方面仍痼疾難除,應適時完善相關法律法規、推進“組織重構,主體、流程、銜接延伸”改革、堅持創新驅動與前瞻視角,從而實現社會多元主體自主治理[9];有學者從完善社會矛盾預警機制、利益協調機制、利益表達機制、基層矛盾調解化解機制四個方面,構建了自源頭上調處化解社會矛盾與重大風險的新機制[10];有學者基于民族地區社會矛盾調解的案例考證,提出整合政府部門職能、建構多主體矛盾調解體系、繪制利益主體網格體系及強化矛盾協同調解的過程管理等措施,以彌補后發維穩機制的弊病,將矛盾化解在基層[11]。同時有學者將研究域聚焦于鄉村,提出加強矛盾糾紛組織建設、人才建設[12],強化基層組織能動治理,突出動員型調解[13],充分發揮社會矛盾化解對于維護社會穩定的“安全閥”功效。

以上研究展示了社會矛盾調處化解的豐富面向,為我們從理論、實踐兩個維度理解社會矛盾的調處化解打開了思路。但是,當今我國所面臨的社會治理國內外環境正發生著深刻變化,社會治理現代化進程也在穩步推進,平安中國建設更是一個動態升級、不斷變化的過程[14],現行的社會治理模式難以與社會治理新形勢新需求高度耦合,必須根據時勢環境與需求及時更新思路、與時俱進,深刻把握社會矛盾調處化解的時代內涵與路徑取向,以更好地闡釋并服務新時代中國之治。基于此,本文立足衢州市“主”字型社會矛盾調解案例,從防范重大社會矛盾與風險入手,多層次、多維度持續追蹤社會治理現代化,以打造更具“中國之治”色彩的平安中國、平安社會,增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

二、社會矛盾調處化解的新時代之需

社會治理是國家治理體系的重要組成,調處化解社會矛盾糾紛事關平安中國建設和社會治理現代化大局。在我國社會主要矛盾發生歷史性、根本性變化的同時,社會治理需求也因時而異。傳統的社會矛盾調處化解方式體現出明顯的制度建設孱弱、資源貫通不到位、技術賦能不足問題,已無法有效回應新時代中國之治的要求,在處理重大社會矛盾與風險時收效甚微。黨中央對“平安”問題的高度關注,人民群眾主人翁意識的日漸覺醒,以及互聯網、大數據等技術手段的蓬勃發展,為社會治理現代化的高效推進提供了契機。同時,基層治理大聯動工作機制的出現及運用應時合勢,在處理包括社會矛盾在內的眾多社會治理問題時,彰顯出無可比擬的優勢,也賦予了社會矛盾調處化解新時代內涵。

(一)制度維度:調處化解社會矛盾的固本之舉

制度是主體行動的依據,規范著社會主體的互動邊界、形式和程序。

制度建設是影響制度效能的重要因子,而考察制度效能的高低,就需要將其置于一定的情境之中[15]。在“社會治理”功能領域,黨的建設始終處于關系格局中的核心領導地位[16],是不可撼動,也是無法撼動的。黨的十九大報告指出,要“加強社會治理制度建設,完善黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會治理體制” [17](P49),進一步明確了社會治理情境中黨組織對于其他治理主體的統合功能。但是,黨建統領并不意味著無限度的大包大攬、全面代替、事無巨細,如此,只會導致社會、公眾等其他主體原本有限的參與空間再度壓縮,一定程度上會加大制度運行摩擦力,紓解制度效力,掣肘社會功能的有效發揮。因此,需要為多元主體參與提供制度空間,合理吸納社會網絡中的多元主體參與到社會矛盾的調處化解過程,建構基于黨建而延伸的各種主體要素組合,理性演繹黨組織在社會治理空間內的“匯木成林”之勢。同時,在我國治道變革之關鍵期,社會治理難度加大要求行政力量能夠自上而下有效滲入基層社會,將黨的身份信息內嵌于社會矛盾調處化解的每一道關口、每一項流程,促使各級組織機構之間環環相連、層層相扣,實現黨建在社會矛盾調解中的上下聯動,避免由于黨建在基層社會的“懸浮化”致使基層組織出現諸如偏離失控、各行其是等“脫嵌”問題,逐步損耗執政效度[18]。通過制度建設,能夠進一步發揮黨建引領在調處化解社會矛盾中的權威統合、社會聚合與資源整合方面的功能與優勢。

(二)資源維度:調處化解社會矛盾的強基之策

平安中國建設工作會議提出,建設更高水平的平安中國,要有效統籌資源力量。在社會治理現代化進程中,“資源”始終以一種“能量加油站”角色協同其他要素,同頻共振推進社會治理提質增效。基層是社會矛盾防控的一個薄弱環節,也是關鍵環節。隨著社會治理重心不斷向基層下移、精細化治理要求不斷提高,處于科層體制末梢的基層承擔著與日俱增的常規性治理任務與指令性行政任務,然而,面對各級政府對資源的層層抽取,出現資源向基層投入增多但邊際效應不斷遞減的趨勢[19],基層真正“拿到手”的資源屈指可數,難以滿足錯綜復雜的社會矛盾調處化解要求。因此,大聯動工作機制就是要推動資源力量自上而下有效貫通,自左而右全面整合,糾正資源在上級政府的“束之高閣”姿態,將資源力量合理化、合法化下沉到基層,并在一個橫向切面上廣泛匯聚各類資源,形成矛盾調處化解合力。目前政府注入基層的資源主要包括資金、人員和信息,那么,通過相關的規則和程序將這三者優化組合并集約利用,勢必會達到事半功倍的社會矛盾調解效果。

(三)技術維度:調處化解社會矛盾的智治之撐

新一代信息技術的迅猛發展催生了被稱為“技術革命”“經濟革命”和“社會治理革命”的第四次工業革命[20]。技術融入社會是大勢所趨,這與布萊恩·阿瑟在《技術的本質:技術是什么,它是如何進化的》一書中提到的“技術已經演化成為創造經濟結構與功能的開放性語言”觀點不謀而合[21](P213-224)。由此而看,技術儼然已成為社會治理創新、社會矛盾調處化解的必備要素。通過互聯網、大數據、云計算等信息技術賦能社會治理,能夠將社會現實境況實時、實地映射在數字空間,有助于動態化、多維度歸納掌握社會運行規律、了解社會治理訴求,對社會重大矛盾與風險提前研判,實現社會矛盾調處化解的智能化、智慧化,對有效規避社會治理進程中的各種矛盾風險的漣漪效應大有裨益。值得注意的是,技術雖然很大程度上提升了社會治理效能,但同樣要嚴格遵循適當性、適度性的進場原則,防止技術威權主義與數據獨裁場景引發始料未及的社會災難,釀成“數字利維坦危機”。

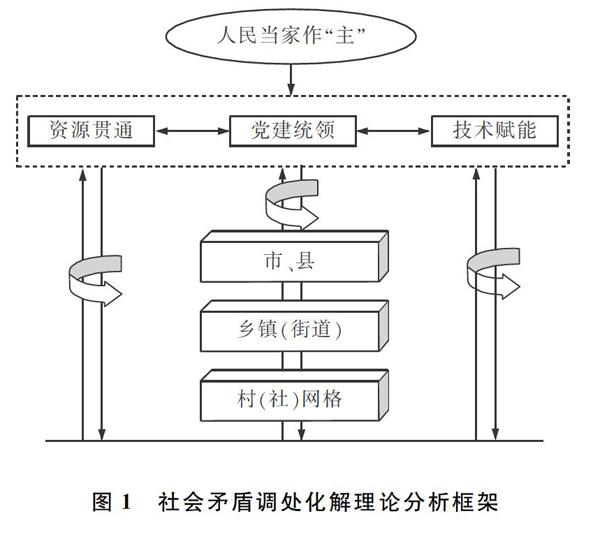

上述三個維度展示了新時代社會矛盾調處化解的時代內涵,回應了“中國之治”提出的新要求新需求,但有必要強調的是,制度、資源與技術三者并不是分散割裂的,而是嵌套在“人民當家作‘主”這一內核之上,每一條要素分支都浸潤著“人民群眾”這一核心概念。在此基礎上,本研究構建了社會矛盾調處化解的理論分析框架(見圖1 ),試圖利用該框架進一步闡釋社會治理的制度、資源與技術的結構性聯動問題。

三、衢州“主”字型社會矛盾調解實踐

近年來,圍繞“打造新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口”目標,浙江衢州在創新基層社會治理與服務領域先試先行,實現了一系列跨越式發展。其中,“主”字型社會矛盾調解實踐就是打造“重要窗口”系列工作的一項標志性工程,在延續“最多跑一地”改革的信息秩序基礎上,催生了創新社會治理的典型示范。以縣級社會矛盾糾紛調處化解中心(以下簡稱矛調中心)為依托,衢州建構起基層社會治理大聯動工作機制,緊密圍繞人民群眾主體地位主線,全方位實現了制度、資源與技術三者在社會矛盾調處化解領域的效能釋放。首先,衢州在市縣、鄉鎮(街道)、村(社)網格三層級落地落實黨建工作,充分發揮了黨建統領的政治優勢;其次,推動資源自上而下全面覆蓋,破解了治理資源的“懸浮化”困局;最后,借助迅速崛起的互聯網工程,實現了基層社會治理的智能化與智慧化。

(一)黨建統領大聯動:政治優勢轉化為治理效能

為更好實現人民當家作“主”,衢州各縣(市、區)級矛調中心自成立以來,通過黨建統領在三個層級機構間實現了制度互動聯動、理念統一整合,自上至下協同配合循序推進各項矛調工作順利開展。在制度建設方面,衢州堅持以“三個三黨建工程”為重要抓手,先后制定并逐步完善了“周二無會日”、網格支部建設、黨員“1+N”聯戶等系列配套制度,建立起網格聯事“六張清單”,實現了“組團聯村”“‘兩委聯格”“黨員聯戶”的全覆蓋。在這個過程中,形成了以黨的領導為核心的縱向聯動體系,市、縣級層面全面部署、領導決策、統籌協調;鄉鎮(街道)層面一方面承擔上級重要的信息轉接傳遞職責,另一方面需同步做好下一級的號召動員工作;作為社會治理末梢的村(社)網格,是與人民群眾最貼近、落地落實政策最直接的層級部門,因此在聯系人民群眾、宣傳思想理念、為民解憂答憂方面發揮著關鍵作用,尤其是網格化治理的引入,在切實調處和化解社會矛盾的同時,有效提升了社會治理精細化、精準化水平。例如,2020年6月,衢江區社會矛調中心受理了一件大洲鎮五十埂村村民與當地供電公司的矛盾糾紛案,區信訪局局長迅速牽頭召開多部門聯合會議,在多方協力配合調處下,使這件長達4年之久的矛盾糾紛案以“雙方達成一致意見”落下帷幕,這也是衢州真正將黨建貫穿在社會矛盾調處化解方方面面的典型事例。

(二)資源貫通抵基層:頂線、中線、底線形成治理合力

為落實社會矛盾調處化解保障工作,衢州統籌聯動跨界打通資源力量,形成了社會矛盾調處化解的全閉環式工作鏈。首先,做優市、縣層級“頂線”。深入推進“無差別全科受理”工作機制,理清鄉鎮(街道)層面所受理的事項清單,推動治理關口前移和重心下沉。

例如,開化縣將矛調中心建制成矛盾、信訪等多項問題立即化解的“主戰場”,通過對疑難、糾紛等事項帶頭研判,為人民群眾代跑、代辦合理訴求。其次,做強鄉鎮(街道)層級“中線”。對從職能部門下沉到鄉鎮層面的工作人員實行“雙重管理、屬地為主、捆綁考核”,力求打造鄉鎮統一化指揮協調、聯動執法與治理的全新模式,消解了既往鄉鎮層面“看得見的管不著”、職能部門“管得了的看不見”的老難題。例如,江山市積極響應上級政府部門號召,舉全市之力推進市、鄉、村三級矛調中心建設,在全省率先成立了首個鎮級矛調中心,真正實現了將矛盾化解在基層的制度設計目標。最后,做實村(社)網格層級“底線”。觸底整合村級資源力量,有序推進網格劃分、“一長三員”等制度建設,保障資源下放無死角,促使基層在吸納上級部門資金、人員等資源的同時積極提供基礎信息資源。同時探索制定了城鄉網格化管理條例,通過立法形式扎實推進網格治理的法治化與規范化。綜上而看,“三線合一”是保障資源上下貫通的必然路徑,自上而下資源的供給與自下而上資源的汲取是社會矛盾調處化解工作分級領導、分步實施的客觀體現,有助于實現“數據多跑路、群眾少跑腿”的社會治理美好愿景。

(三)信息技術全域應用:破解精準治理困局

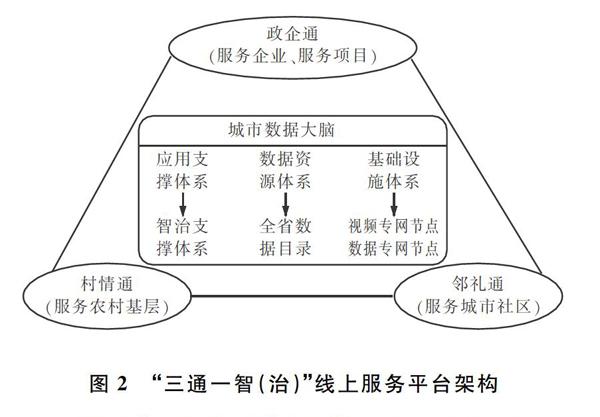

針對社會治理過程中居民的真實數據與需求難掌握、精準服務難開展的困局,衢州堅持創新治理方法與治理模式,將大數據思維有機融入基層治理,建構數字化治理場景,自上而下全域應用信息手段為社會矛盾的調處化解提供技術支撐和現實條件。基于城市數據大腦2.0,衢州建構起融合政企通、村情通、鄰禮通為一體的“三通一智(治)”線上信息服務平臺(見圖2),貫通三層級組織機構,形成了不同系統、不同層級之間的結構性大聯動,在調解矛盾糾紛、回應公眾訴求、重大風險研判等領域發揮著至關重要的作用。

以鄰禮通的使用為例,截至2020年6月底,鄰禮通小程序已經在全市三百多個小區實現了全覆蓋,后臺登記入駐率高達95%,用戶激活率達70%,這個集“淘寶”繳費模式、“滴滴”評價模式、“口碑”激勵模式于一體的智能化小程序在創新基層社會治理、服務居民方面取得了實質性進展。智能化治理平臺處理矛盾糾紛的時效性在一定程度上超越了傳統治理方式,例如,常山縣矛調中心充分發揮其功能,多措并舉暢通了電話、手機APP、微信小程序等線上零接觸式公眾訴求表達的渠道,受理群眾合理合法訴求三百余件,調處多項經濟糾紛和民事糾紛案件。

四、新時代社會矛盾調處化解的實踐進路

隨著新時代我國社會矛盾調處化解的新要求新需求變化,衢州“主”字型社會矛盾調解實踐開辟出一條適應“中國之治”特色的社會治理之道,為社會矛盾的調處化解提供了頗多啟示。但其中也存在一些問題,例如,如何保障資源縱向垂直下放到底而不被層層截留抽取,針對新技術賦能與人民群眾權利之間難以調和的沖突如何去平衡和調和等。我們要以此為切入口,在汲取衢州矛盾調處化解經驗的基礎上,審視其中已存在的或未來可能發生的問題,并結合已建構的“社會矛盾調處化解理論分析框架”,為新時代社會矛盾的調處與化解提供可借鑒性建議。

(一)不斷創新黨的建設+網格化治理形式,促進黨建統領矛盾調解專業化流程再造

黨建統領下的社會治理與服務,是破解新時代社會主要矛盾的突破口和著力點[22]。習近平強調“加強和創新社會治理,關鍵在體制創新,核心是人”[23](P95),必須秉承“一切為了人民”的時代理念,使“讓人民當家作主”的制度設計初衷能夠無縫隙對接具體業務,通過黨建統領大聯動有效提升社會矛盾調處化解的能力和水平。一是明確黨組織在社會矛盾調處化解工作中的功能定位,強化黨組織在“同心圓”結構中的政治引領功能。將企業、村鎮社區、農村、機關、學校、科研院所等基層黨組織建設成宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發展的堅強戰斗堡壘,不斷提升黨的組織力,達到自上而下“聯動指揮、指令下達”與自下而上“事件流轉、信息上傳”有機結合的制度建設效果,夯實黨的領導與黨的建設根基。同時,要充分認識到其他社會力量在矛盾調處化解中的重要作用,廣泛吸納社會組織、公眾、企業等多元主體參與到社會治理,形成“一核多元”與“一核多能”的治理合力,發揮共建共享共贏的合作優勢。

二是創新黨建統領的形式,將治理的觸角延伸至基層網格。由于“黨建+”與網格化在基層治理層面具有高度耦合性[24],因此要充分發揮網格單元在矛盾調處中的兜底功能,通過建設網格黨支部、推行黨員聯戶等舉措,筑牢社會安全屏障,并通過工作機制的優化,讓黨建+網格化有效貫穿在矛盾調處化解的全過程。

三是提高黨建統領專業化程度,充分借助網絡信息技術在社會治理領域的應用和普及優勢,積極探索智慧黨建與社會矛盾調處化解互融互動的實踐機制,推動黨建工作在社會治理領域的專業化流程再造。

四是創新社會綜合治理網絡。推進智慧綜治,建立綜治地理信息系統平臺和綜治視頻融合應用平臺,推動社會治理相關單元數據匯集、指揮集成、力量整合和執法聯動,實現對區域內人、地、事、物、情、組織的直觀管理。推動大小私“三事分流”,“大事”由屬地和相關業務部門主導解決,“小事”依靠居民合作解決,“私事”依靠居民自助解決。構建多元調解機制,充分發揮群眾調解、專業性行業性調解、律師調解和社會服務組織調解作用,多方參與促使社會矛盾糾紛調處化解在訴訪之前。同時,綜合運用政治、經濟、行政、法律、文化、教育等多種手段,通過加強打擊、防范、管理、建設、改造等工作,有利于從根本上對社會矛盾加以預防和治理。

(二)持續加強資源下沉全過程監督優化資源配置,實現層級機構資源共享信息共通

把更多好資源下沉到基層,為人民群眾提供精準化、精細化服務是構建新時代社會治理共同體的必然要求,也是社會矛盾調處化解的核心動能。結合新時代“中國之治”給社會矛盾調處化解提出的新要求新需求和衢州“主”字型社會矛調實踐,可以將資源的整合貫通路徑歸納為三點。一是優化資金下沉機制,切實推動社會矛盾調處化解專項資金有效下沉基層。由于基層籌資能力弱、融資渠道窄,必須強化對資金從逐級下放、專項應用到成果驗收全過程監督制約,對資金的使用情況做到全方位、不留白公開,進一步保證資金專項專用、使用規范。二是持續推進網絡化+服務力量下沉與整合。借助網格化治理將人員下沉基層,例如,可以對街道、居委會層面的人員力量分別進行定崗和定責并下沉到相應的網格單元中開展社會矛盾糾紛調解工作,在不必進行編制擴充的前提下將職能部門的資源與執法力量注入基層。

促進部門執法工作重心下移,將各執法部門力量沉入基層一線,推進重心下移、人員下行、資源下沉、政策下調、權力下放。整合派出所、城管、社區黨委、網格員、小區樓棟長等綜治力量,充分發揮牽頭部門的主體作用、協調作用、督導作用,重點抓好組織領導、保障服務、隊伍接管和監督考核四方面工作,改多頭分散執法為一家綜合執法。

三是通過技術手段將信息下沉基層。目前各種小程序、公眾號、APP是較為普遍的信息擴散手段,因其在基層的受眾面廣闊、操作簡單而備受推崇,開發適用于基層矛盾調處化解的小程序將提高基層矛盾糾紛的快速響應能力。

但此類溝通載體面向的人群具有高度的同質性,對老年人群體并不夠友好,因此,進一步優化技術溝通的載體,打造立體式、廣覆蓋、易接收的信息傳遞通道,將會成為推動信息下沉和信息資源整合的關鍵環節之一。

只有通過優化信息資源的配置,方能有效破除基層進行矛盾調解時面臨的“信息孤島”困局,實現資源共享、信息共通和優勢互補。

(三)循序推進信息技術高速發展與應用法制規范,優化矛盾風險的電子化研判場景

數字信息技術的創新為社會矛盾調處化解提供了新引擎。將信息技術嵌入社會矛盾調處化解流程中,有助于破解束縛于行政科層條塊關系中的信息在封閉體制中流動的困局,為社會治理由被動式、靜態式向主動式、動態式的轉變創造條件[25]。一是要強化社會矛盾調處化解流程智能化和信息處理數據化。構建“預警單”“交辦單”“反饋單”三單閉環處理流程,

處理流程智能化側重于強調矛盾糾紛調處全程借助移動終端、小程序等線上方式,最大程度提高社會矛盾調解的時效性;信息處理數據化強調在滿足具體事務處理要求的同時,要提升其交流溝通的功能效力,暢通自媒體時代人民群眾的利益訴求表達渠道。

二是要進一步推動技術賦能。充分利用互聯網和大數據技術,對訴情、輿情大數據進行綜合研判,分類預警,對接件量較大、短期內增幅明顯的重點訴求,多單位聯動共治將隱患矛盾化解在源頭。通過化解小矛盾,防止大問題的形成,重點關注社區村組和市場的小矛盾、小問題,實時跟進、追根溯源,避免矛盾演化升級。

三是要加強技術應用的法制化建設。通過完善相應的法律法規對技術開發、上線、應用等維度的標準進行合法化制約,不僅可以實現技術融入社會矛盾調處化解有法可依,也可以在最大程度上維護人民群眾的隱私權和社會治理的倫理道德。四是在應用信息技術做好現時性矛盾調處的同時,

完善社會矛盾糾紛的預警預判機制,注重在重大社會矛盾與風險領域的“預防式”功能開發,強化流動數據的應用成果轉化,建構社會矛盾的“研判—處理—反饋”全過程監控機制,這是面向未來實現社會治理智能化、智慧化的重要支撐點。

五、結論與展望

社會矛盾的調處化解是回應“中國之治”新形勢新需要的標桿工程,是推進平安中國建設、暢通國內大循環的戰略支撐,其積極意義在于多層次、多維度追蹤社會治理現代化,提升社會治理能力與水平。本研究從宏觀理論視角切入,根據時代變遷、國內外環境變化及社會治理現實,圍繞“人民當家作‘主”內核,從制度、資源、技術三個維度提出了當前我國社會矛盾調處化解的新要求新需求,依此建構了新時代社會矛盾調處化解的理論分析框架。繼而,以微觀實證案例為抓手,提取了衢州應用“主”字型社會矛盾調解模式在矛盾調解過程中值得推廣借鑒的經驗做法,深刻闡釋了黨建統領、資源貫通與技術供給在社會矛盾調解中的結構性聯動,初步驗證了本研究所構建的社會矛盾調處化解理論分析框架。由此,進一步疏通了社會矛盾調處化解在未來一段時間內的實踐進路,為建設更高水平的平安中國及推進社會治理現代化提供了可借鑒性建議。

研究中我們發現,在社會矛盾調處化解過程中,制度、資源與技術這三個維度并非行動網絡中彼此孤立、各行其是的靜態存在,而是基于同一個治理目標、嵌套在同一個行動策略之中合縱連橫、互融互動的動態行為。黨建統領的政治優勢為資源力量的縱向垂直下放與橫向全面吸納提供了核心動能,遍地開花的高新技術涵擴了資源維度的信息分支,同時為黨的建設優化了場景選擇。可以說新時代社會矛盾的調處與化解實質上就是“制度+資源+技術”在社會治理層面的一次結合與創新,正是這三者彼此交錯的行為實踐,形塑了社會治理領域的整體行為規律。

本研究仍存在一定的不足之處。一是在理論建構方面,本研究在探討社會矛盾調處化解的新要求新需求時,并未將不盡一致的治理場景納入考察范圍,社會矛盾在不同場景的調解要求與需求可能存在一定沖突。二是在實證檢驗方面,案例選取一定程度上受資料搜集與數據來源的限制,案例的代表性可能存在些許偏差,而且案例項目是處于不斷升級迭代、動態變化之中的,未來的行動策略、發展趨向亦存在諸多不確定性,本研究對未來路徑選擇的判斷也存有較大驗證空間。在后續的研究中,仍然需要持續追蹤衢州案例,并將其他地區的典型示范納入研究范圍,以探討不同類型矛調實踐的適用場景,進一步修正并完善本研究所建構的社會矛盾調處化解理論分析框架,為推進國家治理體系與治理能力現代化貢獻力量。

參考文獻:

[1]馬 以.平安中國的浙江實踐[M].杭州:浙江人民出版社,2017.

[2]王郅強.利益與秩序:當代中國社會矛盾治理的二維分析[J].理論探討,2012,(4).

[3]李海榮.新時代我國社會矛盾及其制度內化解[J].科學社會主義,2018,(4).

[4]張海波.當前我國社會矛盾的總體特征、生成邏輯與化解之道[J]. 學海,2012,(1).

[5]孫培軍,丁遠朋. 以法治路徑化解基層社會矛盾——一個三維邏輯分析框架[J]. 理論視野,2019,(4).

[6]劉建明.協商民主在化解社會矛盾中的價值導向與對策思考[J].學海,2016,(5).

[7]朱 力,袁迎春.我國居民社會矛盾的解決方式——基于全國9市調查數據的分析[J].中共中央黨校(國家行政學院)學報,2020,(2).

[8]曹海軍,鮑 操.系統集成與部門協同:基層社會矛盾糾紛化解的流程再造與治理效能——以浙江省A縣“矛調中心”為例[J].天津行政學院學報,2020,(6).

[9]陳 旻,李 呈,陳 勇.健全社會矛盾調解機制的問題、原則和路徑[J].新視野,2015,(3).

[10]程 昆.論基層社會矛盾預防化解機制的完善與創新[J].科學社會主義,2015,(6).

[11]胡 佳,李珍剛.基層社會矛盾協同調處機制的構建——基于民族地區實證考察的分析[J].廣西社會科學,2017,(5).

[12]唐任伍.精準扶貧中農村矛盾糾紛的調解[J].人民論壇,2018,(21).

[13]雷望紅.動員型調解:鄉村糾紛調解體系的適應與重構[J].南京農業大學學報(社會科學版),2017 ,(2).

[14]郭聲琨.建設更高水平的平安中國(學習貫徹黨的十九屆五中全會精神)[DB/OL].[2020-12-02]. http:∥theory.people.com.cn/n1/2020/1202/c40531-31951739.html.

[15]李瑞昌.聯體與聯動:作為社會治理制度的在線調解創新[J].行政論壇,2020,(4).

[16]黃俊堯,魏澤吉. “黨建”與“共建”:形塑基層社會治理格局的雙重邏輯——基于杭州市D區的考察[J].中共天津市委黨校學報,2020,(3).

[17]習近平.決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社, 2017.

[18]張勇杰.多層次整合:基層社會治理中黨組織的行動邏輯探析——以北京市黨建引領“街鄉吹哨、部門報到”改革為例[J].社會主義研究,2019,(6).

[19]梁 平.正式資源下沉基層的網格化治理——以河北“一鄉一庭”建設為例[J].法學雜志,2017,(5).

[20]米加寧,章昌平,李大宇,等.“數字空間”政府及其研究綱領——第四次工業革命引致的政府形態變革[J].公共管理學報,2020,(1).

[21][美]布萊恩·阿瑟.技術的本質:技術是什么,它是如何進化的[M].杭州:浙江人民出版社,2014.

[22]曹海軍.黨建引領下的社區治理和服務創新[J].政治學研究, 2018,(1).

[23]習近平.論堅持全面深化改革[M].北京:中央文獻出版社, 2018.

[24]沈建波.基層黨建引領城市治理現代化的探索與實踐[J].新視野, 2021,(1).

[25]田毅鵬,薛文龍.“后單位社會”基層社會治理及運行機制研究[J].學術研究, 2015,(2).

責任編輯:陳文杰

Institution, Resource and Technology: the Way of Social Contradiction

Mediating and Resolving Comprehensive Management

——Take the Contradiction Mediation Model of “Main” Type in Quzhou as An Example

Cao Haijun, Wang Meng

Abstract:Mediating and defusing the risks of social conflicts can effectively promote the modernization of social governance and contribute to the construction of a higher level of peace in China. Based on the dimensions of system, resources and technology, this paper explains the connotation of social contradiction mediation and resolution in the new era, and centering on the core of the people being the “masters”, analyzes the interdependent relationship among the three, and constructs a theoretical analysis framework for contradiction mediation and resolution. QuZhou s "main" type social spearhead mode is the result of the vertical and horizontal linkage and joint action in the field of social governance under the leadership of the party building, through resources and technology enabling, which effectively responds to the new situation and new demand for the mediation and resolution of social contradictions.

Key words:social contradictions, peaceful China, party construction leading, information technology, large linkage mechanism

收稿日期:2021-02-07

作者簡介:

曹海軍(1975-),男,吉林長春人,東北大學文法學院教授,博士生導師,遼寧沈陽 110000;王 夢(1996-),女,山東青島人,東北大學文法學院博士生,遼寧沈陽 110000

本文系國家社會科學基金重點項目“政府向社會力量購買服務的‘三社聯動機制研究”(批準號18AZZ015)的階段性研究成果。