文學研究對象及其關系視角下西方文論的和諧觀

○周 堯

在西方文化發展史上,“和諧問題”源遠流長。古希臘哲學家在西方文明初期就把和諧思想視為重要問題;此后,和諧問題進入西方哲學和美學,并逐步對文學研究產生影響。隨著20世紀文學研究的文化轉向,西方文學批評理論(以下簡稱西方文論)的和諧問題超越了文本,越來越多地涉及人或世界的問題,為當今世界頻仍的文化沖突提出文論領域的解決方案。

然而,西方文論的自身特點和發展路徑也使其和諧問題具有獨特的復雜性。其一在于,西方文論創始人柏拉圖(Plato)認為詩歌無益于真理,詩人道德敗壞,因此要堅決將二者逐出“理想國”①。自此,文學成為西方人文領域中為數不多的需要為自身合法性辯護的異類。其二在于,20世紀中葉以來,西方批評界出現以某種文化綱領為共同目標的利益群體,各群體內和群體間沖突不斷,逐漸引發以“平權”和“多元主義”為目標的文化戰爭。這場戰爭蔓延到文學批評的戰場,則體現在利益團體以自成一派的文論為武器,以懷疑的目光審視文學作品,欲探究文學與其社會語境的共謀關系,②打破文學文本從屬的權力格局,將文學視為爭取利益的工具,服務于所在群體的意識形態需求。由于西方文論發展面臨的沖突不斷,其和諧觀顯得彌足珍貴。因此,梳理和諧觀的理論依托,分析其主要內容和問題,探究其對中國文論的啟示,理應成為西方文論研究的迫切需求。

一、西方文論和諧觀的理論依托

(一)西方文論和諧觀的理論源頭

西方文論的和諧觀發源于西方文化中的和諧精神。“和諧(harmony)”一詞的字面含義是“相關事物的融洽結合(a pleasing combination of related things)”③。最早在14世紀出現于英語中,其詞源為古法語的“harmonie”,意為“悅耳聲音的結合”,且可進一步追溯至拉丁語和希臘語的“harmonia”④,意為“聲音的協調一致”,這也反映出西方文化的和諧觀源自哲學家對音樂和諧問題的探討。

作為系統闡述和諧問題的先驅,古希臘哲學家畢達哥拉斯(Pythagoras)首先對音樂性質進行科學研究,發現不同長度的琴弦振動發聲的和諧關系,進而把音樂的和諧概念與宇宙的結構秩序聯系起來。⑤具體到美學領域,畢達哥拉斯學派認為“美即和諧”,關注藝術對人的影響,提出人作為“小宇宙”與“大宇宙”具有近似性,所以人的內在和諧遇到外在和諧會欣然契合。此外,在身心兩方面,人的內在和諧都受到外在和諧的影響,因此藝術可以改變人的性格,發揮教化作用。⑥畢達哥拉斯的和諧觀啟發很多思想家探索宇宙的和諧問題,為西方文論的和諧觀埋下伏筆。

率先闡述文學和諧問題的是古希臘哲學家亞里士多德(Aristotle)。他認為悲劇的結構應為完善的整體,即“有頭、有身、有尾”,各部分緊密結合,任何部分的挪動或刪減都會破壞整體,這就是亞里士多德詩學的“有機整體論”。而悲劇優于史詩的原因,也在于把更多成分和表現手法融為一體。⑦亞里士多德美學思想的和諧觀,就建立在“有機整體論”之上。從文學的社會功用看,亞里士多德以全面和諧發展作為理想人格,認為文學內容的模仿寄托于形式的和諧,形式的和諧符合人格的和諧,進而產生快感。西方文論的和諧觀正是從亞里士多德開始得以發展。

(二)西方文論和諧觀研究的理論框架

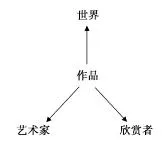

西方傳統和諧觀主要涉及和諧對象的多樣性,以及消除和諧對象間沖突性;其處理的主要問題在于協調對象間的張力。⑧換言之,研究對象及其相互關系應構成研究西方文論和諧觀的主要理論框架。關于文論的研究對象,美國文論家艾布拉姆斯(M.H.Abrams)提出文學批評的四要素理論,指出每件藝術品都涉及四個要素,即作品(藝術產品本身)、藝術家(藝術產品的生產者)、世界(作品導源于現實事物的主題)和欣賞者(作品的受眾),并用如下模式安排四個要素的坐標:

文學研究圍繞上述四個對象開展,而對象間的關系研究也劃分為四類,其中三類研究是用作品與另一要素(世界、欣賞者或藝術家)的關系解釋作品,第四類則研究作品本身。值得注意的是,四要素之間構成和諧穩定的三角形結構,使該理論本身也成形成研究對象之間的和諧關系。⑨

在四要素作為文論研究對象的基礎上,可將和諧觀問題研究對象之間的關系按照事物內部組成部分間的關系、事物與其他事物的關系,以及事物與人的關系三個類別進行整合,將艾布拉姆斯的四要素按照和諧觀研究的需求歸納為作品、人和世界三種研究對象。以作品為出發點,這三種對象間的關系可產生五類和諧觀問題,即作品各組成部分或各本質屬性(作品的語言、人物、情節、種類等)之間的和諧關系,作品與人(作品的作者、讀者、譯者等)的和諧關系,作品影響下人與人的和諧關系,作品影響下人與世界(社會、時代、文化等)的和諧關系,以及作品與世界的和諧關系。通過進一步研究這五種和諧觀問題,就可以整理出西方文論和諧觀的主要內容。如下圖所示:

二、西方文論和諧觀的主要內容

(一)作品內部的和諧關系

作品內部的和諧關系源自上文所述的亞里士多德“有機整體論”及其和諧思想。在“有機整體論”影響下,古羅馬詩人賀拉斯提出詩必不可少的品質是“合式(decorum)”,要求作品“首尾融貫一致”,并把整體的概念延伸到人物性格。⑩賀拉斯的“合式”概念與和諧概念密切聯系,不僅涉及內容、人物,還進一步推廣到文學作品的整體風格,是西方文論和諧觀的早期體現。

同樣受“有機整體論”影響,18世紀德國文學家歌德(Johann Wolfgang Goethe)認為和諧是整體的有機組成和各種對立的平衡,以古典特征為出發點理解藝術,將“和諧”視為文學的審美確定?。歌德把藝術作品比作生物有機體,認為作品應該是優美而有生氣的整體,還認為“健康”是古典主義的特點,其含義就是“完整”“健全”,構成和諧體。?此外,20世紀意大利哲學家克羅齊(Benedetto Croce)也反對將作品肢解,提倡藝術作為“抒情的直覺”必然體現在整個作品中,其詩意不在于某個片段,而是貫穿于整體。?

將傳統意義上相互對立的文學元素統一到作品中,實現對立文學元素的和諧融合,也是研究文學作品內部的和諧觀的重要內容。16世紀意大利文學家瓜里尼(Giovanni Battista Guarini)認為悲劇和喜劇雖是不同劇種,但只有悲喜混雜劇可兼容一切劇體詩的優點,將悲劇和喜劇兩種快感融為一體。?英國文學批評家約翰遜(Samuel Johnson)也強調悲喜劇中嚴肅和可笑的人物平分秋色,在情節發展中時而嚴肅悲傷,時而愉快輕松,這種多樣化的快感源泉值得肯定,強化了悲喜劇元素融合的和諧觀?。

(二)作品與人的和諧關系

作品與人的和諧問題所涉及的“人”,主要指讀者和作者。讀者與作品的和諧問題可追溯至亞里士多德提出的文學社會功用論,其包含的和諧觀在于人追求和諧的天性與文學作品的和諧整體相互作用,從而實現作品與人的和諧。因此,作品與人的和諧關系同作品內部的和諧關系理論一樣,都是文論中最早出現的和諧觀,這也使作品內部和諧問題同文學與人的和諧問題存在伴生關系。例如,古希臘詩人朗基努斯(Casius Longinus)認為完滿一致的整體代表著和諧,也就是美,而文學高出音樂之處,就在于文學的和諧由文字意義而非聲音組成,文學對于人而言是自然的,不僅打動聽覺,而且打動整個心靈;?文學作品實現自身和諧后,與讀者產生和諧共鳴。

作者與作品的和諧也與文學有機整體論相關。英國詩人柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)提出,詩人帶動人的全部靈魂,使各種能力按相對價值和地位相互從屬,其想象力先被意志和理解力推動,受到溫和而無法改變的控制,在相反性質的均和與和諧中彰顯出來。?此論述被英美新批評學派推崇備至,其核心思想在于強調想象力是詩人天才的靈魂,憑借此綜合能力,詩人的意志、感情、理解與判斷和諧統一,詩人創作作品時全部身心發揮作用,這是人的各種能力均衡與和諧的結果。詩人的能力和諧統一后,與有機整體的詩產生和諧,不僅促成作者與作品的和諧共鳴,更促成了欣賞者與作品的共鳴,最終形成文學與人的和諧。

(三)作品影響下人與人的和諧關系

柯勒律治的有機整體詩學觀還體現了作品影響下人與人的和諧,認為詩人的想象力“使我們對詩人的敬佩從屬于我們對詩的共鳴”,即以作品為紐帶,構建作者與讀者的聯系,而讀者通過對作品的共鳴與對詩人的敬佩自然建立起和諧關系。?此外,由于真實的作者在創作和生活中狀態不同,而真實的讀者也存在明顯的個體化差異,西方敘事學研究提出“隱含作者”和“隱含讀者”,以便理解作者與讀者的和諧關系。所謂“隱含作者”,就是“進入創作過程,以某種立場和方式寫作”的作者,而“隱含讀者”,則是“隱含作者心中的理想讀者,或者說是文本預設的讀者,這是一種與隱含作者完全保持一致、能完全理解作品的理想化的閱讀位置”?。隱含作者與隱含讀者的一致性,也體現西方敘事學視域下作者與讀者的和諧互動理念。

除作者與讀者的和諧關系外,西方文論還涉及讀者之間的和諧,這種和諧與文學作品的教化功能密不可分。古羅馬詩人賀拉斯提出,預言者和神的意志解釋者俄耳甫斯阻止人類自相殘殺,讓人類放棄殘忍的生活方式。而這種“神的預言”通過歌聲傳達,以詩歌形式教給人們正確的生活方式。?德國哲學家席勒(Fredrich Schiller)進一步認為人具有“感性”和“形式”兩種基本沖動,前者是要把身內必然之物轉為現實,使理性形式獲得感性內容,后者是使身外現實服從必然性的規律。只有通過美學,兩種沖動方能融合,形成人的和諧。此外,欲求過剩的時代讓藝術和科學此消彼長,現代人的人性分解,無法實現生存的和諧。而彌合這種分裂狀態需通過美學恢復感性的地位,重建與理性相協調的感性世界,進而促進社會中人與人的和諧。

此外,根據精神分析理論,文學作品也能促進作者的自身和諧。精神分析理論創始人弗洛伊德(Sigmund Freud)認為,幻想的動力是未被滿足的愿望,每一個幻想都是一個愿望的滿足,是對令人不滿的現實的糾正。幻想創造出白日夢,而創造性作品像一場白日夢,是童年游戲的繼續和替代物。不恰當的幻想會引發心理疾病,而作家通過作品釋放被壓抑的本能愿望,有助于其實現身心和諧。

(四)作品影響下人與世界的和諧關系

文學的社會功用論除涉及人與人的和諧關系外,還討論了人與世界的和諧關系。英國批評家阿諾德(Matthew Arnold)強調詩歌的解釋具有自然魔法和道德深度,并以這兩種方式啟發人,既給予人滿意的真實觀念,又使人與宇宙萬物相和諧。而歌德則認為,古希臘人代表微觀世界中的宇宙和諧,應該用古希臘理想衡量現代文明,對抗當時社會的異化和肢解。在古典文學時期,藝術應揭示“古希臘人的平衡性、整體性、人道性和完美性”,揭示“和諧地生長起來的個體的各種可能”。

在社會功用視角之外,西方文論還強調統一的“主體”,即認識任何事物都要預設統一的意識。統一的主體感知客體和真實,使用句子結構作為媒介。以文論的研究對象及其關系進行對應:主體是人,而統一的主體是人與自身的和諧;客體是客觀世界;統一的主體感知客體,意味著實現自身和諧的人尋求與世界的和諧關系;而句子結構的媒介適用于文學作品。對于上述關系,法國精神分析學家拉康(Jacques Lacan)認為人類主體進入先在的能指系統,該系統通過語言系統才能獲得意義。而在前語言的鏡像階段,兒童開始把某種統一性投射到鏡中的自我形象,而后必須通過區別自己和他者,才能成為獨立的整體。因此,人類成長起初處于主體與客體(即人自身與世界)不分的非和諧狀態,在語言系統的幫助下獲得意義,區分自身和世界,進而在某種程度上實現和諧關系,其中扮演重要作用的語言系統也適用于文學作品。拉康還指出,鏡像是可見世界的門檻,而鏡像階段則是一出戲劇,其內在沖突從“不足”發展為“期待”,最后發展為“身份異化”,主體因此打破內在世界,進入外在世界。文學作品參與到鏡像階段這出“戲劇”的構成,就成為人開始融入外在世界的前提條件。

此外,人與世界的和諧問題還與生態問題密切相關。隨著生態破壞日益嚴重,人類關注的重點從人的利益轉移到整個生態系統的利益,即關注人與自然的和諧發展。因此人文社科領域出現“生態轉向”,其中生態文學批評在20世紀70年代出現,美國學者約瑟夫·米克(Joseph W.Meeker)率先提出“文學的生態學”術語,將生態學引入到文學研究。此后生態主義文論快速發展,并對作品中人的主體性問題保持“政治正確”立場,主張人類由“自我意識”向“生態意識”轉變,即人類與地球共生的和諧關系。

(五)作品與世界的和諧關系

從文學作品背景下的世界和諧角度來看,法國作家雨果(Victor Hugo)認為:“我們時代的詩,就是戲劇。戲劇的特點是真實;真實產生于兩種類型,即崇高優美與滑稽丑怪的自然結合,這兩種典型交織在戲劇中,就如同交織在生活中的造物主一樣。因為真正的詩,完整的詩,都是處于對立面的和諧統一之中。”“時代”和“真實”都是世界的元素;“詩”和“戲劇”是文學作品;而“真正、完整的詩”“處于對立面的和諧統一之中”,這種和諧來自于世界所涉及元素,即崇高和丑陋的自然結合。雨果談到丑與美的和諧統一,及其對文學作品價值的升華,實際是在為文學作品中的“丑”,也就是喜劇的藝術形式加以辯護。此外,德國哲學家阿多諾(Theodor W.Adorno)指出,文化宣稱和諧原則是美化對抗性社會的有效手段,所以文化無法避免社會與自身和諧概念沖突,因此就會出現不和諧,而在文化導致社會自身沖突的情況下,文學作品就會發生作用,其方式在于,成功的作品不是在虛假的和諧中消解客觀矛盾,而是通過內在結構暴露矛盾,以否定性的方式表達和諧。

從世界背景下的文學和諧角度看,歌德文論的和諧觀,不僅涵蓋前文提到的作品內部和諧及作品影響下人與世界的和諧;其“世界文學”概念豐富了文學與世界關系中的和諧問題。俄羅斯文學理論家薩伊坦諾夫(Igor Shaytanov)認為,世界文學的地位可以用拉丁格言“concordia discors”來表達,意為通過結合不同或沖突的元素獲得和諧或統一。歌德提出的世界文學概念,強調改變各民族文學閉關自守狀態,加強相互了解和交流。其最高目標是各民族文學組成多聲部大合唱,既保持自己的獨特聲部,又為世界文學的壯觀合唱做出貢獻。歌德把世界作為各民族文學和諧共處的背景,強調文學“全球化”的和諧共生概念。

三、對西方文論和諧觀的再思考

(一)發掘西方文論中的“和諧”線索

由上文可知,各時期西方文論探討和諧問題的密度和側重點雖然不同,但涉及的“有機整體”、“社會功用”等和諧觀概念,在其發展史上具有較強的繼承性,在西方美學中占據一席之地。西方文論不乏“世界文學”等闡釋文學融合的理論,而文論的“和諧觀”線索在價值觀和意識形態上為此類理論做出相應指導和評價。文學創作的融合離不開文論的和諧思想,因此西方文論與世界其他民族文論開展對話應以“世界文學”為起點,沿著一條從文學共同體到文論共同體的發展路徑,形成各民族文論和諧共生的“世界文論”。這種構建需要各民族文論相互契合,而西方文論的和諧觀提供了契合的接口。通過這個接口,西方文論能夠與崇尚和諧的東方文論有效銜接,使“世界文論”的理念成為構建人類文論共同體的理論前提。

西方文論的和諧觀還證明,“和諧”不僅能夠串聯西方文論的發展史,還通過介入要素之間復雜的互動關系,更深刻地串聯起艾布拉姆斯的文學研究四大要素。和諧觀問題拓展了文論研究對象之間關系的類別,不僅涵蓋作品與作者、作品與讀者、作品與世界以及作品本身的直接關系,還延伸至文學影響下要素與要素之間的關系,這種關聯包括文學作品影響下人與人、人與世界的和諧關系,深化了對象間關系研究的內涵。文學即人學,而人類社會與其說是一個對象,毋寧說是一種關系的綜合體,因此“和諧”這條線索,也關聯到20世紀以來西方文論通過文化轉向探討人類社會問題的特點。

最后,西方文論的“和諧”線索,指向了外向型求真文化特點。西方文論孕育在西方哲學之中,與西方文化的精神內涵密不可分,其和諧觀充分體現了西方文化的特點。自柏拉圖提出文學無益于“真理”后,對于真理的追求,便成為文論探討的重要問題。因此,西方文論認為作品的各部分按照特有比例或特定結構才能形成“有機整體”,進而實現和諧;而這條線索又通過敘事學等通道,延伸到后來的結構主義文論。此外,精神分析、生態批評等文論都強調“主體”概念,通過主體對客體的認識及二者互動關系實現和諧,體現西方文論對于真理的重視和認識真理的邏輯。

(二)探究西方文論中的“和諧”局限

西方文論的和諧觀在彰顯價值的同時,也暴露一定的局限性。

首先,其和諧觀與自身文化存在一定的矛盾性。由于其外向型的求真特點,西方文論的和諧觀在追求“真理”的過程中往往使用各類元素的“比例”等量化概念來探究和諧,造成和諧理念的僵化趨勢。而主體、客體二分法等西方哲學概念在文論中發揮作用,使趨向于共同體概念的和諧觀往往以“主客”對立為分析作品的前提條件。因此,這種和諧并非天然觀念,而是需要建構的,這與強調完整統一的和諧概念存在一定的內在矛盾性。

其次,西方文論所鼓勵的某些和諧精神具有一定的強迫性。文學作品的教化功能可以促進人的和諧,但西方文化的求真精神往往要求這種教化產生的和諧提供“唯一解”。例如西方批評家們認為“教育小說(Bildungsroman)”體裁能夠實現整體人格的和諧培養,而青少年實現這種和諧,需要獲取更深刻的理解力和更多的知識,仿佛這是他們形成整體人格的唯一途徑。這種“和諧唯一解”的理念“將青少年的頭腦視為空洞而又嗷嗷待哺的容器,將知識視為一種液體傾入其中”,成為壓迫之下的被動和諧。此類和諧觀以理解力趨同的方式在一定程度上消解了人的天性,無法實現“和而不同”狀態下的和諧。

再次,和諧觀在西方文論發展中呈邊緣化趨勢。文化轉向以來,西方文學研究往往對作品中的社會問題進行解碼。例如,女性主義文論、后殖民主義文論、酷兒理論等重點關注性別關系、種族矛盾等意識形態問題。這些理論通過揭示文學作品中特定群體受到的歧視和壓迫,以及進行的斗爭和反抗,要求實現性別、種族平等。從實現“平等”的目標上看,“文化轉向”范疇下的文論具有“和諧”內涵,但西方社會的性別、種族問題仍然突出,特定群體實現權利的方式以揭露和斗爭為主。因此,在各群體間意識形態對抗不止的現狀下,彰顯和諧觀的文論難以占據當代西方文論的主流。

最后,西方文論的和諧觀未形成系統化的理論內涵。從柏拉圖開創文論以來,和諧觀在各時期西方文論中均有體現,但尚未形成體系。女性主義、后殖民主義等西方文論雖然旨在追求權利平等,但是為實現該目標仍大量使用揭露和斗爭手段,若無系統化的理論約束,其批評實踐就可能沖破平權主義的訴求,走向利己主義的極端。而極端化的文論一方面可能遭到西方現有權力格局的反制而難以實現其平權訴求,另一方面可能突破平衡點造成反向的權力失衡,進而進一步加劇社會撕裂,這與通過文學批評實現平等的和諧目標背道而馳。因此,缺乏系統化的和諧觀,是西方文論發展至今的一種遺憾。

(三)啟發中國文論中的“和諧”研究

中國文論研究和諧問題,有內向型求善文化優勢。西方文論涉及主客體沖突等問題,在論及和諧觀時具有一定的內在矛盾性,而在文學批評實踐中融合中國文論,則可規避該矛盾。中國文化具有“厚德載物”的向善基因,以“崇德向善”為特征,強調以人生和心性為關照,以仁愛、包容、貴和等思想為準則,是一種內向型的求善文化,成為中國文論和諧思想的價值來源。中國古代文論以“八音克諧”“神人以和”等“和諧”價值觀為發端,以諸子百家“和諧”理念為基礎,形成“天人合一”“虛實相生”“意與境偕”等具有和諧精神的美學思想。其和諧思想是由內而生的,而非如西方文論是外在建構和追求的。

中國文論研究和諧問題,可以吸收西方文論的優秀思想。構建人類命運共同體是黨中央提出的偉大戰略構想,在文化層面主張各民族文化交流、互動,實現多元文化和諧共生,對于中國文論的指導意義在于尋求文化共性,而西方文論的和諧觀體現的“有機整體”等和諧思想蘊含了這種共性。雖然西方文論的求真思想偏向理性分析,中國文論的求善思想偏向感性體悟,但二者沒有必然矛盾。正如韋勒克等指出,感性里沒有相當程度的概括性和理論陳述,很難獲得足夠的批評力;而文學批評的理性判斷如不能建立在直接或派生的感性基礎上,則難以系統表達。因此,中國文論在討論和諧觀問題時可以與西方文論實現理論互動。

中國文論應主導“和諧文學批評”新體系的構建。關于文論的和諧觀問題,具有內在和諧文化優勢的中國文論應先行一步,形成符合自身特點的系統化文學批評理論。借鑒西方文論,中國文論應該尋求一個和諧觀層面的理論起點,這個起點的靈感可以從語言學研究中獲得。在語言學研究的話語分析層面,中國語言學界從西方的“生態話語分析”發展出具有中國語境特色的“和諧話語分析”,旨在促進人與人、人與其他物種、人與自然以及語言與生態之間的和諧關系,其重要理論前提是構建“和諧哲學觀”。而在文學研究層面雖有“生態文學批評”,但尚未形成系統化的“和諧文學批評”。中國的文學理論家不妨借鑒該思路,以“和諧”為出發點,以“和諧哲學觀”為衡量標準開展文學批評研究,形成關于“和諧哲學觀”的確定、“和諧文學批評”理論體系構建及“和諧文學”批評實踐等一整套的“和諧文學批評”思路,在世界文學批評領域發出中國聲音。

結語

“和諧”不僅是中國文論的主要特征,也是西方文論的重要線索。在意識形態分裂嚴重的西方社會,和諧觀作為文論中的重要概念,既是西方社會意識形態撕裂趨勢的彌合劑,又是西方社會在“去全球化”思想日益嚴重的背景下,融入人類命運共同體構建的重要橋梁。西方文論和諧觀思想與中國文論和諧精神的差異和契合,能夠進一步啟發中國文論構建和諧批評理論體系。因此,研究西方文論中的和諧觀,無論對于西方美學思想的追溯和評價,還是對于西方文論世界性價值的界定,都具有重要意義。

①Plato.Republic (from Book X)[A],In Adams,Hazard& Leroy Searle.Critical Theory Since Plato(Third Edition)[M],Beijing:Peking University Press,2006,Page 29-36.

②但漢松《中譯版序》[A],[英]羅伯特·伊戈爾斯通《文學為什么重要》[M],修佳明譯,北京:北京大學出版社,2020年版,第3-4頁。

③Hornby,A.S.Oxford Advanced Learner’s English-Chinese Dictionary [M],Beijing:The Commercial Press;Oxford&New York:Oxford University Press,2009,Page 933.

④Hoard,T.F.Oxford Concise Dictionary of English Etymology[M],Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press;Oxford & New York: Oxford University Press,2000,Page 210.

⑤Dampier,W.C.A history of science and its relations with philosophy and religion [M], Cambridge:Cambridge University Press,1961,Page 18.

⑥⑩?朱光潛《西方美學史》[M],南京:江蘇鳳凰文藝出版社,2019年版,第7頁,第77-78頁,第395頁。

⑦Aristotle.Poetics[A],In Adams,Hazard&Leroy Searle.Critical Theory Since Plato (Third Edition)[M],Beijing:Peking University Press,2006,Page 53-57.

⑧陳素君《中西和諧精神的異同及其對構建人類命運共同體的文化價值研究》[D],上海交通大學博士論文,2019年,第44頁。

⑨[美]艾布拉姆斯《鏡與燈:浪漫主義文論及批評傳統》[M],酈稚牛等譯,北京:北京大學出版社,2004年版,第4-5頁。

?[德]歌德《格言和感想集》[M],程代熙等譯,北京:中國社會科學出版社,1982年版,第87頁。

?[意]克羅齊《美學或藝術和語言哲學》[M],黃文捷譯,北京:中國社會科學出版社,1992年版,第136-138頁。

?[意]瓜里尼《悲喜混雜劇體詩的綱領》[A],伍蠡甫《西方文論選》(上卷)[M],朱光潛譯,上海:上海譯文出版社,1979年版,第198頁。

?[英]約翰遜《〈莎士比亞戲劇集〉序言》[A],楊周翰《莎士比亞評論匯編》(上卷)[C],李賦寧、潘家洵譯,北京:中國社會科學出版社,1979年版,第43頁。

??Coleridge,S.T.Biographia Literaria[M],London:J.M.Dent,1906,Page 166.

?申丹、王麗亞《西方敘事學:經典與后經典》[M].北京:北京大學出版社,2010年版,第71-77頁。

?Horace.Art of Poetry[A],In Adams,Hazard&Leroy Searle.Critical Theory Since Plato (Third Edition)[M],Beijing:Peking University Press,2006,Page 84.