基于藝術療愈的城市家具設計研究

■高坦昊,張小彤,周洪濤 Gao Tanhao & Zhang Xiaotong & Zhou Hongtao

(同濟大學上海國際設計創新研究院,上海 200092)

在當代快節奏的城市建設,社會發展的同時,愈來愈多的民眾正面臨著社交焦慮、孤獨、抑郁等心理亞健康問題,沒有獲得任何幫助。而與社群情緒療愈相結合的城市家具將如“城市針灸”般療愈民眾,幫助他們走出泥潭,更積極地面對生活。同時從專業理論領域來看,用城市家具介入藝術的相關研究目前仍較為匱乏,本次研究中城市家具不僅具備美學的考量,而且能與社會環境更好地進行融合與互動,為公共藝術研究提供一種創新思路。同時將原本多見于社會傳播學的“潛意識社交”,即低時間、學習、社交壓力成本的互動方式與公共藝術相結合,更好地發揮其中心化分布性、可復制性、靈活性、公眾參與性等特性,從交叉學科中汲取靈感,注重各學科之間的融會貫通,釋放城市家具的“社會性”潛力。

1 藝術具有療愈社群情緒的作用

1.1 “療愈”與“治療”的界定區別

藝術療愈的關鍵點是對于什么是“療愈”和“健康”這兩者范圍的界定。威爾伯特·M·蓋斯勒(Wilbert M. Gesler)在《療愈空間》(healing Place)一書中指出療愈應當包含多個方面,譬如物理、心理、情緒、社會等,泛指一個緩解壓力,休憩恢復的過程,并進一步促進更全面的健康狀態[1]。

迪納(Diener)從主觀幸福感的角度對社群情緒療愈進行了更具體的描述,主觀幸福感是個人對當時生活環境和生活水平的總體評估。在某種程度上,這告訴我們人們的幸福與時下體驗的經歷與其衍生出的情感有關,同時因為對同樣一件事因人而異的理解會產生迥異的情感影響[2]。

唐茜嶸和成卓更進一步明確了“療愈”與“治療”的界定區別,需要接受治療的群體為“已經患有某種病的群體”,而療愈則是促進生理、心理、情感和精神的健康狀態,其針對的群體為社區居民等更加廣泛的群體[3]。

吳燦中指出治療是針對特定疾病進行消除,而療愈是轉換內心的負能量情緒感知,使之成為正能量的情緒感知,降低負能量情緒對個人的影響,以此來達到情緒療愈的結果[4]。

1.2 以特定患病群體為目標的藝術療愈

烏爾里希(Ulrich)教授用分組測試法和觀察法將醫護環境對于病人的療愈作用進行了量化分析,其分析顯示出在外科手術后,視線內有綠色景觀的患者恢復速度明顯快于處于空白病房內的患者,并且期間攝入的治療藥品劑量也大幅減少。這次觀察證明了環境空間能夠在潛移默化間對于患者的精神起到情緒療愈作用,并最終對患者的身體產生積極反饋[5]。

約翰·威利(John Wiley)為阿爾茨海默病患設計了一個通過園藝療法和傳統療法相結合的的養老院,他將內部花園視為為患者療傷和尋求心靈庇護的避難所[6]。尼基·韋勒(Nicki- Weller)也探討了如何創造更有助于情緒療愈的空間[7]。

“藝術療愈”理念早期多運用于醫院場所,而其中以兒童醫院作為觀察場所的研究較多。楊海宇(2005)[8]以兒童心理學為基礎,研究如何通過營造敘事性的空間氛圍,對兒童形成積極的心理暗示,提升兒童就診的配合度。

除了兒童醫院,另一個較為集中的研究目標人群為患有阿茲海默癥的老人群體。安圻(2015)[9]在分析失智老人生理、心理和行為特點的基礎上,探索如何運用情緒療愈介入醫療空間,提高失智老人的心理狀態。

1.3 以城市心理亞健康居民為目標的藝術療愈

許平提出要將“情緒療愈”的概念從醫院擴展到更廣闊的場所,重塑社群對公共場所的心理期盼,推崇以人為本的設計,關切當代城市居民的心理亞健康問題,并提出以模塊化可移動式的介入方式,以更為靈活的方式探尋公共場域和社群情緒間的平衡[10]。

孫婷則研究了基于五感對自閉癥兒童的情緒療愈方法。其針對的雖然是自閉癥兒童這個特殊群體,但基于五感的切入點也對藝術療愈體系具有啟發作用,有應用到更廣范圍的潛力[11]。而萬柯嘗試針對城市心理亞健康的青年群體為觀察對象,將社群情緒療愈與園藝景觀相結合進行研究[12]。于雪艷則是將目標群體定位為人口老齡化下的空巢老人,主要通過自然景觀以潛移默化的方式療愈空巢老人的情緒。

總體而言,與藝術療愈相關的研究始于醫院等特定場所,針對住院病人的身體健復進行的設計研究。而之后其范圍逐漸擴大,服務的人群也不再針對患有疾病的人群,出現了針對自閉癥兒童,都市青年,空巢老人等更廣泛的群體,而其目標也從治療疾病、身體健復逐漸轉向社群情緒療愈。而承載療愈的設計載體由原先的醫院擴展到各類建筑和景觀場所,但其場域限制性仍較強,無法包容更多的城市居民,城市家具等公共裝置具備廣泛分布的特性,具備承載社群情緒療愈的潛力,但以其為觸點進行的療愈研究仍然較少。

■圖1 中國城鎮居民心理健康狀態比例分析

■圖2 中國城鎮居民處于心理亞健康的比例及其求治率

2 藝術療愈介入城市社群的現實意義

根據2017中國城鎮居民心理健康白皮書的數據,高達73.6%的居民處在心理亞健康狀態,處在健康狀態的比例僅為10.3%,而心理健康比例在糖尿病、高血壓、冠心病等慢性病患者中更是降至5.1%。愈來愈多的人承受著孤獨、抑郁、焦慮、冷漠等社會性疾病(圖1)。

在接近四分之三的城鎮居民都處于心理亞健康狀態中,根據北京心理危機研究與干預中心的數據,中國處于精神亞健康狀態但未接受過專業治療的比例高達91%(圖2)。而中國精神衛生調查(2016)也反映了極其接近的比例,該調查指出中國心境障礙患者的求治率僅為9.51%。這兩個數據反映出在民眾承受心理壓力的同時,他們需要面對來自自身和社會的雙重壓力,并且難以在及時發現并正視自身的心理亞健康問題,掙扎在泥潭中,沒有獲得任何幫助,導致心理壓力不斷加重,最終衍變為抑郁癥等更嚴重的心理疾病。

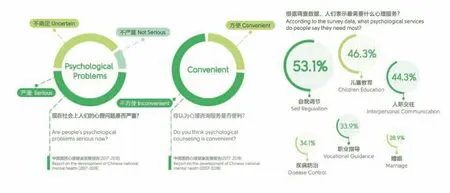

民眾在被問到社會上人們的心理問題是否嚴重時,48%的人覺得嚴重,40%的人表示不確定,僅有12%的人認為不嚴重(圖3)。而結合圖2顯示的大約75%的城鎮居民處于心理亞健康的比例來看,可以得出社會上相當一部分民眾對于心理健康的標準尚不清楚,無法明確區分心理亞健康的狀況。與感冒、發燒等生理亞健康狀態不同,民眾會很自然地進行問診,吃藥。而心理亞健康狀態難以量化,處于此狀態的人常被打上“太過敏感”“多愁善感”“矯揉造作”等社會負面評價,因此也羞于向他人傾訴內心的壓力。

在被問到心理咨詢服務是否便利的時候,74%的受訪者認為不便利,而進一步追問需要哪些心理療愈服務的時候,自我調節以53.1%的選擇率排行第一,兒童教育排行第二(46.3%),人際交往排行第三(44.3%)。這體現出公眾對于因心理壓力而尋求治療仍抱有比較保守的態度,更多人寧愿進行自我調節,而結合上文其余數據的分析,并不是所有人都能夠適應自我調節,這導致了城鎮居民大面積處于心理亞健康狀態,但卻缺乏有效的引導,并且因為社會評價的壓力,自身也較為抗拒向他人傾訴,或尋求專業治療,引發“群體性孤獨”惡性循環。

這些數據說明了現在社會上人們的心理亞健康問題愈來愈嚴重,但只有少數人選擇接受科學性、系統性問診和治療。絕大多數人正默默承受內心的煎熬。因此對于社群情緒療愈理論的研究,以及以何種載體、何種交互手段讓社群情緒療愈的范圍更廣,緩和更多人的心理壓力,具備十分迫切的現實意義。

■圖3 中國國民心理發展報告社會調研

■圖4 上海市城雕委對雕塑建設狀況的統計

3 以城市家具為載體介入藝術療愈

據上海市城雕委資料顯示上海城市雕塑數量普查統計由1982年成立上海市城市雕塑規劃小組時的400余座,增至3737座(圖4)。而結合上海市2250萬的常駐人口,與約6340.5平方公里的的城區面積,換算后可得上海市平均約6020人或1.6平方公里才能共享一座城市公共藝術裝置。經專家和市民評議,僅有10%的公共雕塑被認可。

現有的城市家具大多側重于美學上的視覺提升,或著重于堆砌各式功能,從宏觀層面解決城市物理空間的問題。但極少有從微觀層面關注生活在城市中的居民,緩解居民的精神壓力,以“藝術療愈”為切入點的城市家具出現。隨著經濟和社會的發展,人們對對城市家具所承載的內容有了更多的期待[13]。因此城市家具在滿足功能性的前提下,可更多地思考如何通過包容性和友好的互動緩解居民的精神壓力,如“城市針灸”一般療愈社群情緒。

■圖5 城市家具系統分類圖

3.1 城市家具系統的類型

城市家具大致可分為六大系統(圖5):公共服務、交通管理、公共照明、路面鋪裝、信息服務、公共交通[14]。城市家具在設計的時候要注意其“系統性”,需要綜合考量城市文脈、周邊環境、日常管理、社區氛圍等關聯領域,從中尋求微妙的平衡。需要從個體維度、社會維度和環境維度出發,尋找各個維度內自適應的調研與設計原則,形成各個維度內的邏輯自洽與維度間的優勢互補[15-16],形成城市的精神文化名片,體現城市社群的兼容并包的文化價值觀[17]。

3.2 藝術療愈介入城市家具的特點

因社群情緒療愈的目標群體為城市心理亞健康居民,其包含著各個年齡段、職業、文化背景的居民,他們生活在城市的每個角落,而城市家具因其去中心化分布性、可復制性、靈活性等,使其具備如“城市針灸”般承載社群情緒療愈觸點的潛力,而以藝術療愈理論介入的城市家具在擁有上述幾個特點外,亦具備藝術性、易理解的互動性、公益性與包容性等特點。

藝術療愈介入的城市家具首先需要具備的就是藝術性。隨著城市的基礎建設不斷完善,市民們基礎的衣食住行逐漸便利,與此同時逐漸增長了對社會的認知和文化的需求,而原先掛在畫廊內,主要呈現藝術家個人情感追求的藝術作品,也逐漸“進入市井”,逐漸走出同溫層,融入到城市空間中,與文脈進行結合,擁抱更多的受眾。具備藝術性的城市家具可以潛移默化地提升居民的審美情趣[18],如坐落于蘇家屯路的微更新景觀:生長椅(圖6)。通過巧妙地重構椅子的結構,與周邊環境形成了有趣的融合,逐漸成為了居民休憩和游客打卡的場所,反應四平社區的文化和氣質,公共藝術與城市和社群之間做出了很好地互動與交融。

藝術療愈介入的城市家具要具備易理解的互動性。因其面對的是周邊居民與過往的行人,要求他們停留下來,與陌生人進行溝通,進行一場幾十分鐘的街區活動是不現實的,應當采用低時間與學習成本的互動方式,避免社交尷尬,讓參與者短時間內完成互動,獲得不期而遇的驚喜感和幸福感。如同濟大學設計團隊參與的“四平空間創生活動”在阜新路設置的“口袋花園”(圖7),原先只是設計創意學院外的一堵圍墻,蛻變為聯結周邊居民的情感紐帶,其結構簡單,交互方式一目了然,可以和參與者產生巧妙的互動,在短短幾十秒的互動時間內形成令參與者會心一笑的效果。

藝術療愈介入的城市家具要具備趣味性與公益性。不同于傳統的城市家具,著重于解決功能問題,藝術療愈介入的城市家具旨在通過趣味性、游戲性的方式來解決現實問題,如煙頭投票箱和垃圾桶設計(圖8),都是運用了類似的手法,兼具了趣味性、功能性與啟發性,同時也用較容易接受的方式推廣了垃圾入籠的概念。

3.3 城市家具利益相關者的共同創生

城市家具及其相關領域的發展歷史較為悠久,它兼具了建筑學的結構邏輯,思維推導與藝術學的感性認知,也更具包容性,作品能承載豐富多樣的解讀。這顯示出城市家具與社群,與城市的共生關系,創建一個充滿人性和創造力的公共空間已成為未來城市規劃的重要目標。而散布在各個區塊間的城市家具不僅可以體現城市的經濟、文脈、社群思維的繁榮狀況,亦能成為城市的精神名片。城市家具項目的運行機制是城市更新機制的縮影,這離不開從政府、企業、設計公司、高校教師到社區居民之間的相互配合和理解,靈活而完善的從設計到落地的作品推進系統與城市文化脈絡息息相關。

■圖6 生長椅系列(周洪濤設計)

■圖7 《口袋花園》四平空間創生行動

4 藝術療愈介入城市家具的設計策略

4.1 城市微更新的影響

近十年我國經歷了極為快速的城鎮化建設,在當時社會普遍崇尚“大而全”的規劃設計,這導致城市中產生了大量廢置的“畸零地塊”,空間利用率較低[19]。而現今大拆大建的時代已經過去,在下一個十年,基于現有場所進行的“小而美”的城市微更新與社區營造,構建包含公共服務、就業供給、交通出行、住房保障、公共空間等功能的15分鐘生活圈將成為推進城市和社群建設的大趨勢。隨著居民生活水平的提高,人們不再追求溫飽,而是愈來愈關注身體和精神全方位的健康狀態,但現有的城市家具多從宏觀角度著重于解決城市功能性的問題,極少有從微觀層面關注于生活在城市中的居民,緩解城市居民的精神壓力,因此以“藝術介入社群情緒療愈”為切入點的城市家具設計具備現實意義。

4.2 發掘城市畸零地塊的更新潛力

我國近十年經歷了粗放式的快速城市建設,存在相當多未被合理利用的“畸零地塊”,但隨著良好的土地資源逐漸稀缺,因此發掘在夾縫間空置土地的潛力,提高它們的利用率就成了另一個可行的解決方案。在新建城市家具的時候不應繼續盲目做加法,堆砌各式各樣的功能,而應著重于做減法,讓城市家具“小而精”,發掘未被有效利用的區域,這些區域可能是兩棟建筑物之間的狹小走廊、較為陡峭的樓梯或斜坡、高架橋下的空置地、因原使用功能改變而閑置的區域、墻角、柱子周邊等等,城市家具可以圍繞這些畸零地塊進行設置,不占用走動面積,或者城市家具本身具備形態可變性,可以靈活控制占地面積。同時也可以設置一系列臨時性的藝術療愈城市家具,以更加靈活的形態介入城市更新與社區營造[20]。

4.3 用低耗時和低學習成本的交互手段介入城市家具

城市家具不規則散布于城市的各個角落,其通常面對的是來去匆匆的路人,若想要對該群體產生藝術療愈的效果,需要做到“短平快”的交互體驗,需要做到極低的學習成本,而學習成本又可進一步拆分為認知、情緒和行為成本。降低認知成本的方法為通過清晰的圖解、簡明扼要的注釋、扁平化的信息導引代替冗長復雜的文字介紹。同時可以降低短時間內的信息濃度,采取循序漸進的方式拋出信息點。另可以通過設定一些及時可視化反饋的設施,使參與者在體驗過后獲得小小的成就感和驚喜感,如上文提到的“別針裝置”,利用快速生成的趣味圖形給參與者帶來愉悅的體驗感[21-22]。

5 結語

隨著社會的競爭愈來愈激烈,人們普遍處在高壓內卷的氛圍中,持續保持著較大的精神壓力,而基于藝術療愈的城市家具能具備如“城市針灸”般承載社群情緒療愈觸點的潛力。從宏觀層面上來說,藝術療愈城市家具能發掘畸零地塊的更新潛力,在城市微更新大背景下具備可實施性。從微觀層面上來說,用低耗時和低學習成本的交互手段,讓生活在城市中的居民更容易感受到情緒的療愈與壓力的舒緩,民眾無需專門去特定的場所進行治療,在日常通勤的過程中即可獲得不期而遇的幸福感。這對提升社會健康福祉與促進社會創新都有著積極的意義。