李振中 以書法線條“寫”出油畫的東方氣息

余一

常年混跡藝術圈,也養成了一定的“眼學”,有時或只需一幅畫面,就能帶給我們某個藝術家將會脫穎而出的印象。

認識李振中,是在一次藝術圈朋友聚會上,那晚我們喝著酒唱著歌聊著藝術。他扎著小辮子,乍看上去像20世紀八九十年代的搖滾青年,他正說著自己在“眾籌”出版一本詩集。細聊開才發現,如此“不務正業”的畫家,竟在新銳畫家作品薈萃的法國巴黎辦過展覽,作品還被白兔美術館等重要機構收藏,這著實引起我的興趣來,甚至還參與了他的《發現10個新藏家計劃》。

仔細打量李振中的作品,強烈的作品個性已然形成。畫面的構成與原理雖明顯地源于西方繪畫,但卻能看到中國文人畫的影子,筆觸、線條、意象都有書法筆勢的融入,透露出一股強烈的東方氣息。但我并不想把李振中的作品歸為某種表現主義的范疇,因為他無需迎合和類似。

色彩體系的多年經營養成

與李振中相識時間并不長,但他的一番話讓我印象深刻——“為什么一個藝術家的作品一旦被放在某種文化范圍內,就必須要求符合某種形式?我在想,真正的形式應該是藝術家自然發展的生命途徑,而不是選擇的格式。”在如今各種符號化、追波逐流的藝術市場氛圍之下,難得他對自己的藝術有清醒的認知和定位。

從小洲藝術村到員村廣東當代藝術中心,再搬到現在的新造,李振中在現實生活中跨越了無窮無盡的“山和大海”,遷徙般走過青年藝術家某些必經之路。如今的他,早已褪去當初的稚嫩,正如他的畫面呈現那樣,利落自信。

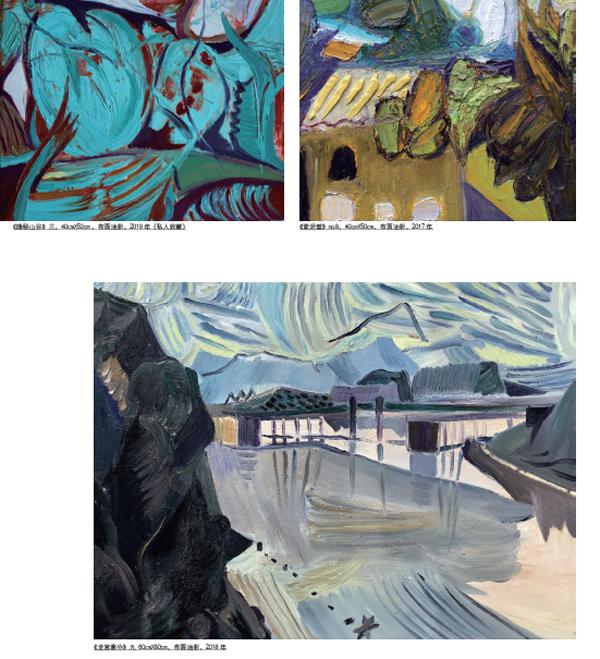

那自由灑脫、大膽豐富的色彩疊加運用是吸引人的第一處。在李振中的繪畫作品中,無論是一花一草一木,還是一山一水一樹,都充分展現出藝術家對色彩超強的駕馭和把控能力。“李振中作品有很強的色彩意識,不同的是,這種追求是建立在新的課題之上,就是說,色彩對他來說不是一種觀念,他正在將色彩的藝術觀念上升到色彩的美學理念,這一追求導致他脫離了流行藝術的范疇。”藝術家魏克健曾這樣評論。

這種色彩駕馭能力得益于他多年的色彩訓練與浸淫。從單色到重彩再到黑白……他的時間大部分消耗在不斷探索和打破自己上面。對色彩的敏感度,自然也訓練了眼睛,這也逐漸變成了他自己的一種藝術語言,《紫泥堂》系列創作便是實證。“那時候與兩位藝術家剛好在紫泥堂做展覽,后來就開車去了周莊寫生,那兩個月徹底把顏色的感覺釋放出來。”高更曾言:“色彩是思想的結果,而不是觀察的結果。”《紫泥堂》系列可以看出李振中對色彩的主觀意識逐漸成熟,表達方式也轉型得厲害。之后云南、西藏等各地的寫生經歷也不斷給他提供著各種鮮活造型與語言營養,而李振中對創作中直覺給予的判斷能很迅速捕捉,對感性和理性的平衡在瞬間被釋放出來。

《色—彡》《不確定的線》《被解釋的藍》《深》《墨形》《無題》等系列,從具象、語義抽象到純抽象,看得出李振中藝術風格的形成并不是純粹從形式出發,或僅僅停留在形式試驗的探求中,而是不斷進行文化自省,并在此基礎上進行探索。李振中的這些年是與他自己的多變做爭斗的歷史。他的意識需要新的呈現,雖然用的是西方的材料,骨子里卻有著中國文人的情懷,這為他提供了現成的表達。

以書法線條“寫”畫

站在李振中近年的畫作面前,腦海想到的不是他所繪制的對象本身,也不是這個對象對應的某一個象征主題或某些內在意蘊,而僅僅是畫面所呈現的“形式”——色彩、線條、肌理、筆觸、塊面、造型、圖案等及其相互之間的構成關系。他把中國傳統的意向與當代的西方油畫語言有機融合,書寫性貫穿其中,很顯然這是中西方人文精神的一種結合。

而這種書寫性線條的意識最初源自何處?李振中也不自知。

采訪過程中,李振中開始在大腦里不斷地搜索,幾乎所有關于有記憶的毛筆字或者書寫的情景都翻了出來。“從小時候開始,書法(毛筆字)對我就有很深的影響。這些年我對老家的梅山文化做了一些調查。它里面有很多戲劇的和紙本的地方民俗文化符號。我對這些符號里面書寫的部分印象特別深刻,尤其是那種書寫在神龕、神臺,以及其他儀式上的文字,還有當地刻碑人用中國傳統書法在墓碑上書寫并雕刻的碑文。”他開始意識到,書法這個東西早已融在他的潛意識里或者血液里。

2013年,李振中向一位精通書法的朋友討教后,并開始了比較系統的書法練習,臨習王羲之、王鐸、米芾、黃庭堅……在書寫和繪畫的兩種語言中,它們會合二為一嗎?如果它們相異卻被巨大的力量熔鑄成兩種均不相像的東西,那會是什么呢?在這個問題上,李振中愿意做一次狂野的跳躍,并嘗試著將書法的書寫性和線條融入油畫的語言,用顏料油彩的書寫性線條來觀察、表現對象和事物。

2014年的《色—彡》紙本系列是李振中探索過程中的一個轉向。“沒有宏大的構圖和深刻的哲學思辨,或者社會批判;只是想回到繪畫和畫面本身,吸收并運用中國書法的線性營養,試圖尋找和建構屬于我自己的表達語言。”這個系列有四張作品后來被澳大利亞白兔美術館收藏,這種肯定也為李振中日后的探索埋下了激勵種子。

現在回想起來才發現,李振中以書法為探索出口是順理成章的事。“我選擇了一個我內心可以非常確定的文化元素和類型來尋找自己的繪畫語言,這是中國文化體系里自帶的東西。”2020年書法裝置《幸存者》,也是他學習西方繪畫與學習書法這兩種東西在他身上的一個反應狀態。

西漢文學家楊雄說:“言者,心聲也。書者,心畫也。”書家常將自己的認知、閱歷、情感訴諸線條筆墨,因此在書法的線條和章法的虛實相生之間,不管是濃淡的線條,還是潤枯的筆法,都有一種意境在其中。常年的書法練習和詩歌寫作,也讓李振中的畫面有股詩性,自然而然地也就出現了所謂的東方意境。

顯然,李振中是從自己的審美情感出發去感知繪畫對象,和其他畫家一樣,繼承了中國傳統繪畫和書法中的“書寫性”,延續了林風眠、朱德群、吳冠中等人書寫自己心中之“心象”的傳統。這么說絕非故意把李振中的筆觸與名家大師相提并論進而夸大吹噓,相反,一方面證明李振中的筆觸既是學習、融合諸家后的結果,另一方面也表明他還在不斷探索之中,還有不夠完善之處。但有一點無法否認,即李振中廣泛地從中國傳統書法和繪畫中學習“書寫性”,這種學習不僅是外在的線條、筆觸、色塊的學習,而是一種自我意識的張揚和情感的真實投入。

有取有舍,有加有減

可見,李振中的書寫性油畫語言不是靠功夫“磨”出來的,而是靠自己的功力與修養“寫”出來的。近20多年來,在我國畫壇中出現了令人厭倦的“做”畫風氣。“做”的繪畫不論是具象寫實還是抽象的,都缺乏神韻。在這種情況下,李振中有靈性的“書寫性”繪畫受到關注,就更不是偶然了。

但本體繪畫的探索是一條非常狹窄而艱辛的道路,有時會情不自禁地陷入自我懷疑,藝術家需要非常強大而堅毅的力量來克服這重阻力,如果沒有理念的支撐,我想李振中很難堅持這么多年,并經受孤獨、清貧與懷疑。“對于我堅持做藝術的主要意義真還沒有搞清楚,這種意義可能還在不斷地追問中,但是堅持做藝術的主要原因是我挺喜歡這種工作或者生活的狀態,雖然在這方面依然沒有什么成績。另外就是自己能力有限從事不了別的工作,也沒學過其他專業的知識。”

至此處,李振中忽然想起曾經的一件“意外”作品《From south to south》。“這件作品為某個空間展覽量身打造,用的是綜合材料,照片是我這些年在廣州待過地方的房間留下來的照片,底下草書書寫的是各個居住的地址,以拼貼的方式粘連曾今的記憶碎片,原來自己那個時候就有書寫的線索了。”也是這個節點,李振中開始對觀念性繪畫有了更多認知,意識到“其實藝術家可以根據不同的展覽、不同的空間去創作,而不是一直悶在工作室里從事某個系列的探索”。

藝術家的人品和個性很重要,這直接決定了一個藝術家在藝術道路上能走多遠。這些年,可以看出李振中在不斷的成長中有取有舍,有加有減,他開始用一個藝術家的態度、方式和方法來思考了。

(編輯/余彩霞)