信陽市農村居民人均住房面積的變化及影響因素研究

黃令豪,周子元

(桂林理工大學商學院 ,廣西 桂林 541004)

信陽的農村人口占比在整個河南的地級市中是比較高的,2005年農村人口占比為72.6%,2018年為52.4%。農村居民的居住條件問題是關系到農村居民生活質量的一個重要方面,經筆者觀察發現,信陽市農村居民的人均住房面積從2005年的27.1平方米增加到2018年的41.7平方米。根據此現實,筆者想研究信陽市農村居民的人均住房面積的迅速增長和哪些因素有關?據此對增長的機制做出推斷。

1. 研究設計

筆者查閱了相關的研究文獻和河南統計年鑒,以信陽市的農村居民的人均住房面積為被解釋變量,以信陽市農村居民的人均可支配收入、信陽市的城鎮化率為核心解釋變量,以信陽市的人口凈流出率和信陽市農村居民居住支出價格指數為控制變量,建立多元回歸模型進行分析。從理論上講,上述4個因素對解釋變量的可能的影響機制如下:

農村居民的人均可支配收入對人均住房面積可能有正向影響,可能的影響機制是人均收入提高使得居民有資金用于舊房的改造擴容,或者新建住房,從而增加人均住房面積。當然,由于不同家庭的現實情況是多樣化的,一方面,由于農村的居住問題并不像城市那么緊張和突出,所以增加的收入用于增加住房面積可能并不是首要的用途;另一方面,如果確有必要進行改造擴容或者新建,而收入不足,農村居民還可能通過對外借債來籌措資金,此種情況下,收入對人均住房面積的約束作用就不大。

城鎮化對農村人均住房面積可能有正向影響,影響機制是:城鎮化就是城鎮常住人口增加的過程,包括城鎮戶籍人口的增加和一部分戶籍在農村但人常住在城鎮居住的人口的增加,也就是一部分居民的常住地從農村遷移到城鎮。對農村家庭而言,通常是青壯年由于外出務工或上學等原因而遷移到城鎮,老年人和小孩在農村留守,從而即使家庭的住房總面積沒有變動,也會因為常住人口的減少而使得人均住房面積增加。

人口凈流出對農村人均住房面積可能有正向影響,影響機制與城鎮化類似,但存在區別:城鎮化只反映信陽農村居民遷移到信陽的城鎮居住的情況,不能反映信陽的農村居民移動到信陽之外的其他地方居住的情況,所以要把人口凈流出作為一個控制變量,但查閱統計年鑒后發現,并沒有可用于計算信陽農村居民凈流出數或凈流出率的基本數據,但計算整個信陽的總人口流出率的基本數據是在統計年鑒中能找到的,因此筆者以總人口的凈流出率替代農村人口的凈流出率作為控制變量,這樣做不精確,但有一定合理性,因為根據人口跨市流動調查的結果,農村人口的跨市流動數量遠遠大于城鎮人口的跨市流動數量。統計年鑒上沒有直接的人口凈流出率數據,筆者采用的算法是:人口凈流出率=(戶籍人口數-常住人口數)/戶籍人口數。

農村居住支出價格指數對農村人均住房面積可能有負向影響,影響機制是:農村居住支出主要包括了農村居民的水電燃氣支出,以及房租及自住房折算的租金支出,人均住房面積越大,相應的居住消耗就越大,從而居住支出也越大,所以農村居住支出價格指數的升高可能會抑制人均住房面積的增加。在統計年鑒中查到的是環比價格指數,筆者根據環比價格指數計算了定基價格指數,以2004年為基期。

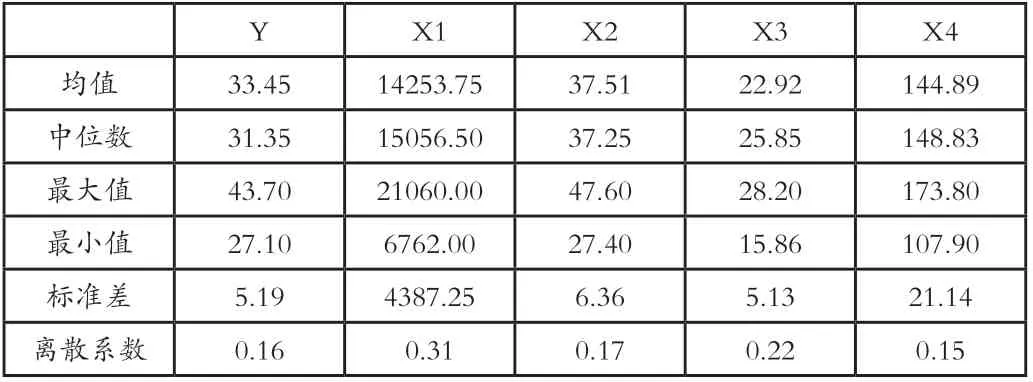

2. 變量的描述統計與觀察

筆者所用的指標數據出自2006-2019年河南統計年鑒,各變量的符號和單位是:Y代表信陽市農村人均住房面積,單位為平方米;X1代表信陽市農村居民人均可支配收入,單位為元;X2代表信陽市的城鎮化率,單位為百分之一;X3代表信陽市的人口凈流出率,單位為百分之一;X4代表信陽市農村居民居住支出價格指數,單位為百分之一。變量的描述統計如下表

表1 變量原始數據的描述統計表

根據上表最后一行看到,各指標的離散系數都不大,說明在本文研究的時間范圍內,信陽市在表中所列的5個指標上沒有很劇烈的變化。

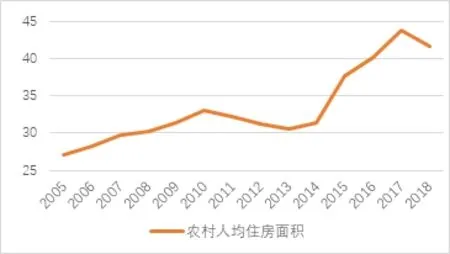

圖1 信陽市農村居民人均住房面積(單位:平方米)

畫時序圖觀察看到,信陽市農村居民人均住房面積的變化可以分為三個階段:2005-2010年間是逐年緩慢上升的階段;2011-2013年是略有下降的階段,2014-2017年是逐年明顯上升的階段,到了2018年又略有下降。

3. 回歸分析

筆者用Eviews9.0軟件做回歸分析,首先對被解釋變量Y進行平穩性檢驗,采用ADF檢驗,經嘗試發現選擇包含趨勢項的檢驗模型是恰當的,在此模型下,ADF統計量為-3.634,10%顯著性水平的臨界值為-3.420,據此拒絕原假設,認為Y序列是平穩的。因為Y是平穩序列,所以無論解釋變量序列是否平穩,都不會出現偽回歸問題,從而不需要再對X1和X4的平穩性進行檢驗。

為了便于解釋回歸系數的經濟含義及減輕可能存在的異方差問題,筆者對所有的變量都取了對數,然后在進行回歸分析。結果如下表。

表2 回歸分析結果表

通過比較模型一和模型二發現,X2的解釋能力強于X1,用R平方衡量的擬合優度也比X1高。但是從模型三看到,如果把X1和X2同時作為解釋變量,雖然擬合優度得到明顯提高,但是出現了變量的系數符號不合理的結果,X1的系數變成了負數。經計算發現X1和X2的相關系數為0.86,相關性較高,存在較嚴重的多重共線性,因此X1和X2不能同時作為解釋變量,根據模型一和模型二的擬合優度對比,應當保留X2,舍棄X1。模型四是在模型三的基礎上加入兩個控制變量X3和X4,加入控制變量后也未改變X1的回歸系數符號不合理的問題,且控制變量都不顯著。模型五是只保留X2作為解釋變量,并加入X3和X4作為控制變量,結果表明X2的影響是正向的,且在1%的水平下顯著;X3的影響是正向的,但不顯著;X4的影響是反向的,且在5%的水平下顯著。

為了確保模型五的顯著性判斷有意義,對模型五的殘差進行了序列相關性和異方差檢驗。LM序列相關檢驗統計量的值為2.809,p值為0.246,所以接受原假設,不存在序列相關性。White異方差檢驗統計量的值為2.734,p值為0.434,所以接受原假設,不存在異方差性。在沒有序列相關性和異方差問題干擾時,表2中的顯著性檢驗是有效的。

4. 研究結論和啟示

筆者研究發現,信陽市的農村居民家庭人均可支配收入對農村人均住房面積的影響在2011年之前是顯著的,但在2011年之后二者的相關性消失了;與人均可支配收入相比,信陽市的城鎮化率對農村人均住房面積的影響更重要,在筆者所研究的時期內影響都是顯著的、正向的;在增加了人口凈流出率和農村居住支出價格指數作為控制變量后,城鎮化率的影響依然顯著和重要。人口凈流出對農村人均住房面積的影響不顯著,農村居住支出價格指數的影響是反向的、顯著的。

由此得到的啟示是:不能主觀地把信陽市農村居民人均住房面積的增加歸因為農村居民可支配收入的增加,實際上,城鎮化在信陽市農村居民人均住房面積的增加過程中起到了更大更明顯的作用。也就是說,信陽市農村居民人均住房面積的增加在很大程度上不是因為農村居民用增加的收入去新建擴建住房引起的,而是因為城鎮化使得相當部分的農村居民遷移到城鎮居住而導致的。