再談《日本政治研究》的兩個再版本(一)

榮杰

曾就生活書店版《日本政治研究》一書出現的兩個再版本,談到過抗戰時期的分區出版現象。這里,借這兩個版本再來談談生活書店的戰時發行網。

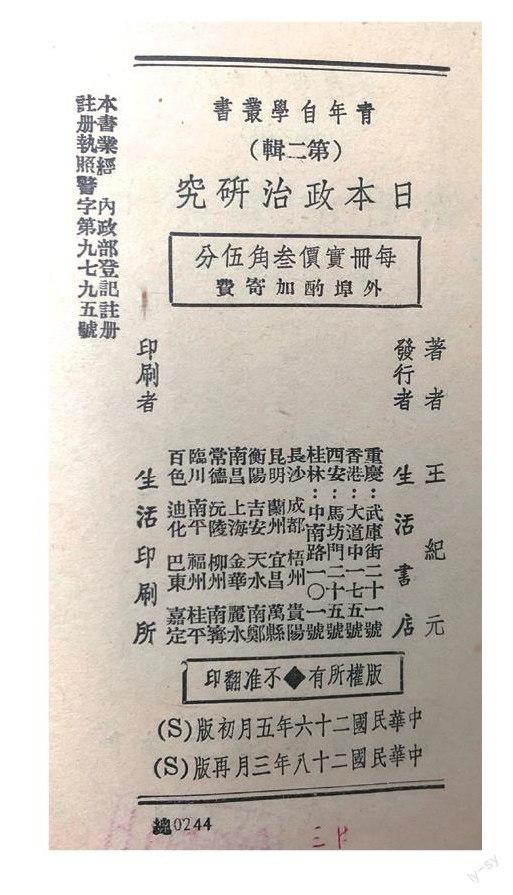

我所見到的《日本政治研究》兩個再版本分別為1938年1月漢口再版本和1939年3月上海再版本。對比兩個版本的版權頁,最大的差別就是在“發行者”欄目中。漢口版“發行者”內容很簡單“上海福州路第三八四號生活書店”。而上海再版本“發行者”欄目中的信息則十分豐富在標注了生活書店字樣之后,詳細羅列了重慶、香港、西安、桂林四城市的分店址,以及長沙、成都、梧州、貴陽、昆明、蘭州、宜昌、萬縣、衡陽、吉安、天水、南鄭、南昌、上海、金華、麗水、常德、沅陵、柳州、南寧、臨川、南平、福州、桂平、百色、迪化、巴東、嘉定28個城市名稱。可知,當時生活書店在這些城市也建立了分支機構。

這兩個版本出版時間相距不過一年多的時間,何以發行信息的繁簡之間會有如此大的差異呢如果再檢閱這一時期生活書店版其他圖書,加以比對,還會發現版權頁上所羅列的分支機構還有變化,這又是什么原因回顧生活書店在20世紀30年代末到40年代初不尋常的發展軌跡就不難發現。這一簡一繁的變化,正可以作為其在這一特殊時期逆勢快速發展歷程的一個縮影。

戰前,生活書店除了上海的總店之外,其面向全國的發行主要是郵寄和第三方代售等方式。根據《生活書店史稿》的記載,抗戰全面爆發前,生活書店只在漢口、廣州兩地開設了分店,并直接隸屬于總店此外還曾經在香港開設了一家名為“安生”的書店,但是因為營業不理想,不久后收歇。1937年8月又決定在西安和成都設立分店。如果說,前三家分店的設立有拓展內地和南洋市場的意圖,則西安與成都分店的設立更多是為轉移內地做準備了。

在1938年1月22日刊印的第1號《店務通訊》中,生活書店表示,要將“一切力量盡可能分散至內地,用游擊式來開展我們的文化工作”。按照這個原則,由徐伯昕牽頭制定了一個“宏大”的發行網建設計劃,“在各省市重要城鎮建立分支店,并盡可能深入內地和鄰近戰區地帶,以便普遍供應人民迫切需要的精神文化食糧。”(《生活書店史稿》)這一計劃在強有力的推動下,進展神速。根據第1號《店務通訊》的報告,僅僅用了四個月的時間,重慶、長沙、成都、梧州等分店已經建立書店又根據戰勢的發展,“作進一步的挺進計劃,在向來文化落后環境統治的地方,去做些積極的推動工作”,著手在貴陽、昆明、桂林、蘭州、宜昌、萬縣、衡陽等地設立分支機構。

1939年3月上海再版本《日本政治研究》版權頁中所開列的這些城市反映了當時生活書店發行網絡的建設情況。由此可知,它們的發行網絡已經基本遍布了當時大后方的主要地區。在所列諸多分支機構中,為首的四家(重慶、香港、西安、桂林)是居于地域性樞紐位置的,版權頁中也加以了特別的標注,詳細標明了具體地址。這里不妨略加介紹。

重慶分店設立于1937年12月。重慶在戰時是國民政府的陪都,也成為了戰時的經濟文化中心。生活書店自然要將這里作為發行網絡的關鍵節點,重慶分店也成為眾多分支機構中規模最大的分店,承擔著華西地區的發行中心職能。1938年10月,原在漢口的生活書店總管理處遷至重慶。原本由總店辦理的郵購、批發業務也并入了重慶分店,由此該分店的職能作用更與其他分店有所區別了。

西安分店于1937年12月開始營業。在生活書店整個發行網絡中,西北地區的分支機構相對較少。因此,該分店就承擔著西北地區發行中心的職能,發往蘭州、天水、迪化的書籍多由此發運;送往延安的書籍亦由此經轉。西安分店也是比較早遭到破壞的分支機構。翻閱《店務通訊》,多有關于該店遭到國民黨當局搜查、扣押圖書的報道。1939年4月該店遭到查封,資產被官辦的中國文化服務社占用,經理周名寰更被關押多年,最終犧牲于獄中。

桂林分店設立于1938年3月。桂林是戰時西南地區重要的樞紐城市。在武漢、廣州失守后,大量人口涌入桂林,其中更有很多知識分子、學生,桂林一時間成為西南地區的文化城。生活書店在此設立分店既與當地文化界形成良性互動,又有較為穩定的市場,同時,也便利西南地區其他分支機構的發行。

香港分店設立于1938年7月。雖然此前在港設點經營的嘗試并未成功,但是鑒于香港在戰時的重要戰略位置,在克服了很多困難之后,生活書店最終還是成功在此設立了分店。香港分店對生活書店的經營發揮了重要作用,除了便利海外發行外,更為重要的是,大量出版物資和出版品都賴以由此轉運進入大后方。港店所承擔的造貨、交通中轉等重要職能,給身在物資匱乏大后方的生活書店發展提供了重要的支撐。