野生動物穿山甲的瀕危狀況與保護研究進展

蔡 德 李韶山

(華南師范大學生命科學學院 廣東廣州 510631)

自2019年初新型冠狀病毒疫情全球大流行以來,野生動物穿山甲引起了廣泛的社會關注。一種從馬來穿山甲體內分離出來的冠狀病毒與造成此次疫情大流行的嚴重急性呼吸系統綜合征冠狀病毒2(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARSCoV-2)有著90%以上的氨基酸相似性,表明穿山甲可能是SARS-CoV-2從蝙蝠傳染給人類過程中的中間宿主(Xiao et al.,2020)。雖然得出明確的結論還需要更多的研究,但這次事件所揭露的以穿山甲為代表的野生動物貿易已是亟需審視的議題。

在過去30年,全球穿山甲數量的銳減早已引起了國內外科研人員和動物保護組織的關注。2014年,世界自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)估計2004~2014年有100萬只穿山甲被偷獵、走私并銷售,占所有跨國非法野生動物貿易的20%,成為全球被非法販運最多的哺乳動物(Challender et al.,2015)。因此,無論是從公共衛生角度還是全球生物多樣性保護的角度,對穿山甲的保護都迫在眉睫。

穿山甲是穿山甲科(Manidae)動物的統稱,因善挖掘洞穴、身披鱗片而得名。穿山甲是唯一帶有鱗片的哺乳動物,因此穿山甲也被稱為鯪鯉,意思是“會打洞的鯉魚”;穿山甲的英文Pagolin則來源于馬來語“penggulin”,意思是“卷起之物”,體現了遇到天敵捕食會蜷縮防御的習性。

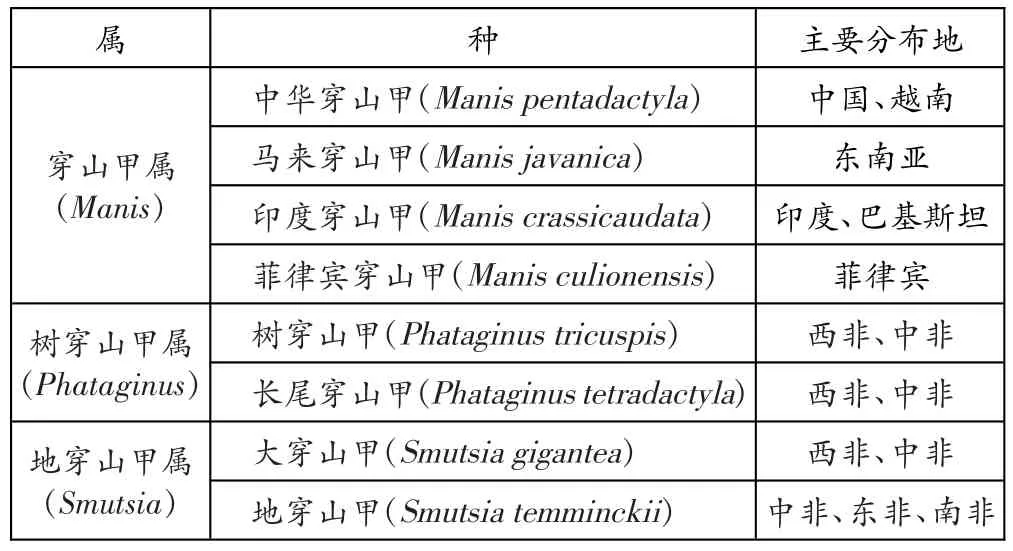

穿山甲科隸屬于脊椎動物門哺乳綱鱗甲目(Pholidota),是此目下僅有的一科。穿山甲科下有3個屬:穿山甲屬(Manis)、樹穿山甲屬(Phataginus)和地穿山甲屬(Smutsia)。穿山甲屬分布于亞洲,包括4個種;樹穿山甲屬和地穿山甲屬分布于非洲,分別包括兩個種。全球8種穿山甲的分布見表1。

表1 全球穿山甲的分布

1 穿山甲的種群現狀

1.1 亞洲穿山甲

關于亞洲四種穿山甲的種群數量研究仍然較為稀少。中華穿山甲分布于東亞多國,從尼泊爾、不丹、印度北部到中國大陸長江以南都有它們的記錄,在東南亞各國也有它們的身影,在海南島和臺灣島上也有分布。中華穿山甲棲息環境多樣,包括原生和次生熱帶森林、石灰巖地帶、竹林、闊葉林、針葉林、草原和農田(Challenderb et al.,2019)。自 20世紀60年代~21世紀初,中華穿山甲種群數量下降了88.88%~94.12%,棲息地內的種群密度已低至0.001134~0.056頭/km2。2008年,野生中華穿山甲的數量大約在25 100~49 450頭之間,相較于10年前,即1998年國家林業局統計的63 993頭下降了近一半(張立等,2010)。臺灣地區的中華穿山甲數量則相對穩定,據統計,臺灣南部的種群密度估計為12-13頭/km2(Challenderb et al.,2019)。

目前,IUCN紅色名錄已將中華穿山甲、馬來穿山甲和菲律賓穿山甲的保護級別從“瀕危”提升至“極危”,印度穿山甲從“易危”提升為“瀕危”。

1.2 非洲穿山甲

非洲穿山甲種群的具體狀況也是鮮有對種群規模的定量統計。以分布范圍最廣泛的地穿山甲為例,據估計,在南非大約有大約16 329~24 102頭地穿山甲,在南非西北部的卡拉哈里沙漠的種群密度為0.31頭/km2(Pietersen et al.,2016)。目前根據IUCN紅色物種名錄,長尾穿山甲和地穿山甲處于“易危”狀態,大穿山甲和樹穿山甲都已升級為“瀕危”狀態。

2 穿山甲面臨的威脅

穿山甲的貿易價值可以分為食用價值、藥用價值和裝飾價值三種。由這三種貿易價值帶來的捕獵和偷獵是穿山甲種群的主要威脅。穿山甲自古便被捕殺作為叢林肉販賣并食用,也就是平時所說的野味。穿山甲的身體還被不同文化用作傳統藥物,具有藥用價值,如《藥性論》中有中華穿山甲鱗片粉通乳、通血管的記載(Challenderb,2019)。穿山甲在不同文化中還有精神上的價值,包括用來制成服裝和護身符(Pietersen et al.,2019)。

根據查獲的數據,每年在亞太地區的穿山甲貿易價值估計為1~1.5億美元。隨著亞洲穿山甲越來越少,亞洲市場逐漸把需求轉向了非洲穿山甲。偷獵走私趨向全球化,走私價格的提高和穿山甲的日漸稀少互相促進,形成了惡性循環(Challender et al.,2019)。

穿山甲種群遭受威脅另一個主要原因是棲息地的退化和喪失。棲息地原始生境的破壞和碎片化,都使得穿山甲更加脆弱。例如,臺灣屏東野生動物救助中心的數據顯示,收治的野生穿山甲的外傷有77.8%是由捕獸夾造成的(Challender et al.,2019)。在南非,地穿山甲通電圍欄和車禍也會造成地穿山甲的死亡(Pietersen et al.,2016)。

3 野生穿山甲的保護

野生動物保護是指對野生物種及其棲息地的保護,減少棲息地的破壞和退化、過度開發、獵殺、污染和氣候變化等威脅對野生動物的影響,以防止野生動物的滅絕,野生動物保護是保證生物多樣性的重要手段。

3.1 保護區的建立

棲息地保護的方法通常是建立國家公園和自然保護區,也就是常說的就地保護。保護區內道路少、人類干擾少、生態環境較優,穿山甲在生態保護區內會得到更好的生存空間,也有利于研究。目前中華穿山甲的著名保護區有武夷山保護區。

3.2 種群監測手段多樣化

對野生動物種群的監測是野生動物保護的重要一環,它使管理者能夠收集受威脅物種狀況的信息,并衡量管理策略的有效性。鑒于穿山甲的稀少性,間接監測方法是更優選。

間接方法的指標是動物存在的“跡象”,包括訪談采訪、洞穴計數等方法,如采用當地人提供的傳統生態知識來估計穿山甲種群狀態。

3.3 物種檢測手段的改進

在查獲穿山甲貿易時,沒收的往往是肉塊或鱗片等身體部位,工作人員難以確定其物種及來源,也難以調查貿易地點和走私路線。研究表明,可以通過線粒體DNA的基因或單核苷酸多態性(SNPs)來區分物種甚至種群,將有助于更好地了解穿山甲衍生物在貿易中的地理來源。此外,還可以揭示近親繁殖和遺傳負載狀況,以此來評估人類活動對穿山甲種群的影響(Hu et al.,2020)。

3.4 法律的完善和教育宣傳

除了數量原因外,立法也是非洲近年成為新的穿山甲來源地的原因。立法是保護穿山甲的法律基礎及屏障。

目前,國際上著名的保護協定包括1973年《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)。CITES正式將8種穿山甲移入附錄I,意味著最高的保護等級,所有穿山甲物種的國際貿易都被禁止。2020年6月5日,中國國家林業局將八種穿山甲提升至國家一級保護動物;隨后在2020年新版的《中國藥典》中穿山甲也終于被除名。2017年新版《野生動物保護法》也早有規定,國家重點保護野生動物都不能夠食用。此法律對應的執法系統及普法宣傳也是必要的。例如,2020年3月就有人因走私110.45 kg的大穿山甲鱗片而被上海第三中級人民法院判刑7年。

此外,各種環境組織也是立法和宣傳的重要參與者,如IUCN、世界野生動物基金會(WWF)、野生動物保護協會(WCS)等國際組織。

4 穿山甲的人工養殖

除了保護野生穿山甲及其棲息地外,還必須對穿山甲進行遷地保護。當野生動物種群在自然棲息地已無法繼續維持時,可將野生動物安置在新的野生環境或人工環境中照顧,形成可長期維持的人工種群。遷地保護對于穿山甲這種當下種群快速衰退的物種,往往被當作一種最后手段,因此對穿山甲人工圈養的研究有重要的保育價值。

4.1 人工環境

動物園、植物園和瀕危動物保護中心是人工圈養的重要場所。目前我國人工飼養的穿山甲主要是馬來穿山甲。例如,在2010年6月建立的華南師范大學穿山甲人工拯救與保護育種研究基地(PRB-SCNU),主要對在非法貿易中收獲的穿山甲進行圈養。PRB-SCNU的圍欄面積為15 m2,角落設有睡覺用的巢箱,還有水池滿足排便和游泳,以及木質框架和石頭等物件豐富的圈養環境(Zhang,2017)。

4.2 飼料飲食

穿山甲已經適應了螞蟻和白蟻的高度專業化飲食,因此想用人工食物完全取代天然食物是十分困難的。與非食蟲動物相比,穿山甲的腸道和唾液內都有幾丁質酶,但蛋白酶多樣性較少,缺乏如糜蛋白酶等關鍵消化酶,也缺乏平行的蛋白質消化系統。

PRB-SCNU用粉蟲粉、蠶蛹粉等搭配多種維生素和礦物質補充劑作為新飼料。消化試驗顯示,各項營養物的表觀消化系數良好。

4.3 人工圈養的困難和疾病

自1877年至2007年,至少有74家動物園或機構嘗試對穿山甲進行圈養。然而,穿山甲在人工機構內的維持和圈養繁殖面臨著巨大的困難,難以成功。

在人工環境中穿山甲可能會表現出刻板行為,并因此拒絕進食,往往要用醫用注射器強迫喂食人工食物來維持生命。在PRB-SCNU已記錄有35頭穿山甲在取食過渡期間死亡。

穿山甲是進化上高度特異化的動物,先天免疫力差,如在馬來穿山甲中,一種干擾素IFNE的基因被假基因化,表明先天免疫受到了損害(Choo et al.,2016)。此外,基因組分析結果也表明有害突變降低了它們適應環境變化和高膽固醇飲食的生存潛力(Hu et al.,2020)。

在PRB-SCNU,造成圈養馬來穿山甲死亡的主要病因依次是肺炎、小腸炎和胃病。被非法貿易的穿山甲還有著巨大的寄生蟲負擔,穿山甲易患的寄生蟲有蜱蟲和螨蟲等體外寄生蟲以及線蟲等腸道和腸系膜寄生蟲。

可見,8種穿山甲都受到了多方面的威脅,而且威脅程度呈快速增長之態。對穿山甲保護等級的提升只是一個開始,要進行保護還有很長的路要走。一方面,對內要遏制國內龐大的消費市場,用司法和宣傳減少食用穿山甲的行為。此外,對野生穿山甲種群的調查和保育,加強保護區的管理也是必須繼續的工作。另一方面,對外要與各國政府和動物保護組織合作,追查跨國走私的來源途徑,打擊走私活動。WWF的《地球生命力報告2020》指出,1970~2016年間全球野生物種種群規模已下降了68%。穿山甲危機的背后是一個日漸衰敗的生態系統,人們必須行動起來,保護穿山甲等野生動物。