中國煤制氫CCUS技術改造的碳足跡評估

張賢 許毛 徐冬 仲平 彭雪婷 樊靜麗

摘要:氫能作為一種清潔、高熱值、來源廣的新型能源,已被廣泛認為是全球能源系統低碳化轉型的重要能量載體。目前其他制氫工藝在技術和成本方面仍受制約,煤制氫將是中國未來較長一段時間內的主要氫源,而碳捕集利用與封存(CCUS)技術是實現低碳煤制氫的關鍵技術選擇。考慮到CCUS技術的額外能耗和碳捕集的不完全性等特點,煤制氫CCUS技術全流程仍將產生不同程度的碳排放,但相關評估較少。文章從全流程分析的角度評估和比較煤制氫CCUS技術改造的碳足跡,研究結果表明:①煤制氫全流程碳足跡為17.47?29.78kgCO2/kgH2,CCUS技術改造后,碳足跡可降至2.17?8.91kgCO2/kgH2;②從全流程角度看,CCUS技術對煤制氫的減排貢獻約為80.6%;③煤制氫能源轉化效率及CCUS技術額外能耗是影響煤制氫碳足跡的關鍵因素。未來應加強煤制氫CCUS技術改造的研發和推廣,以降低CCUS能耗并進一步提高煤制氫的能源效率。研究結論為中國低碳化氫能發展提供決策參考,對碳中和目標下的能源轉型具有一定的指導意義。

關鍵詞煤制氫;碳足跡;碳捕集利用與封存;全流程評價

中圖分類號C939文獻標志碼A文章編號1002-2104(2021)12-0001-11DOI:10.12062/cpre.20211132

在過去的十年(2009—2019 年)中,盡管社會各界應對氣候變化的意識和行動有所增強,但全球溫室氣體排放量的年均增速仍高達 1.5%。為以最低成本實現全球1.5 ℃溫控目標,全球溫室氣體排放量在 2020—2030 年間每年應至少降低 7.6%[1]。中國實現 2060 年碳中和目標需要加快建設綠色多元能源供應體系,其中,氫氣作為一種清潔、高效的燃料或能源載體,成為助力交通、工業、建筑等部門深度脫碳的重要選擇,因而被認為是解決能源安全和應對氣候變化問題的重要方案[2-4],在全球范圍內受到廣泛關注。氫能的來源具有多樣性,其中可再生能源電解水制氫被認為是較為理想的制氫方式,從長期來看其將是氫能的主要來源[5-6]。但受技術成熟度、制氫成本等諸多因素的影響,目前化石能源制氫仍是全球主流的制氫方式,約占全球氫能來源的 95% 以上[7]。中國

是氫氣生產和消費大國,同時也是煤炭生產和消費大國,在氫能發展的初期和中期階段仍需依賴煤制氫技術滿足氫氣需求[8]。現階段,相較于其他制氫技術,煤制氫技術具有明顯的成本優勢,但其缺點在于會產生大量 CO2排 放[9]。已有研究[10-16]表明,煤制氫技術的碳足跡遠高于天然氣制氫、生物質制氫、光伏/風力發電制氫(電解水)及核能/熱化學制氫等其他主要制氫技術。為兼顧氫能供應和碳中和目標的實現,中國需發展低碳煤制氫技術,目前碳捕集利用與封存(CCUS)技術是實現低碳煤制氫的重要手段[17]。CCUS 技術指將 CO2從工業排放源中分離后或直接加以利用或封存,以實現 CO2減排的工業過程[18]。煤制氫CCUS技術改造的主要工藝流程包括:①煤炭經過氣化生成合成氣;②合成氣經過耐硫水汽變換后得到富氫和富碳氣體;③進一步通過脫硫脫碳工藝得到純度較高的氫氣和 CO2;④通過捕集設備所得的高濃度 CO2用于利用或封存。目前,國內外已經有數個運行的化石能源制氫 CCUS 項目,合計捕集規模約為百萬噸級。然而,CCUS技術會引起額外能耗,并由此增加CO2排放,其凈減排效果無法根據CO2捕集率直接衡量。因此,定量化評估CCUS 技術在降低煤制氫碳足跡方面的作用具有十分重要的現實意義。

一、文獻綜述

煤炭可通過焦化或氣化制取氫氣,前者的主要目標產物是焦炭,氫氣為副產物,后者的主要目標產物是氫氣。綜合考慮技術經濟性和規模性,氣化煤制氫技術在中國的應用前景較好[19-21]。盡管煤制氫技術能夠提供大量的低成本氫氣[22-23],但同時也會造成顯著的環境影響(如產生工業廢渣、廢水、廢氣及溫室氣體"在碳中和目標的約束下,低碳煤制氫路徑的相關碳足跡研究至關重要。

現階段關于碳足跡的研究理論主要有兩種。第一種是生命周期評估(LifeCycleAssessment,LCA)理論,該理論以生命周期的過程分析為基礎,采用“自下而上”模型,主要用于調查和評價一種特定商品或服務所產生的或由于其存在的必需性所引起的環境影響。基于過程分析的生命周期評估需要根據生命周期清單分析研究對象在不同生命階段的碳排放來源,通過收集生命周期清單需要的參數來計算碳足跡。第二種是投入產出(InputOutput,10)分析理論,該理論以環境投入產出分析為基礎,采用“自上而下”模型[25-27],主要用于計算隱含碳排放。投入產岀分析法是一種經濟學分析方法,該方法通過編制投入產出表以獲取所需信息,可以用來建立全面和穩健的碳足跡核算體系,考慮所有更高階的影響,并將整個經濟系統設置為邊界。基于過程分析的生命周期評估法與基于部門經濟信息的投入產出分析法的主要區別在于,前者適合于微觀尺度上的計算,能夠獲得單一產品或過程的碳足跡[28-30],而后者則比較適合于宏觀尺度上的計算。煤制氫CCUS技術是以生產低碳氫氣產品為主要目的,其工藝過程涉及煤炭的開采、洗選、運輸、制氫及碳捕集與封存等眾多技術環節,且各技術環節聯系緊密。因此,基于過程分析的生命周期評估方法更加適合用于評估其碳足跡。

目前已有部分國內外學者采用生命周期評估方法量化煤制氫的碳足跡。Li等[|9]利用生命周期評價方法評估了基于煤氣化制氫技術的氫氣生產碳足跡,評估結果約為21.78kgCO2/kgH2OBurmistrz等財利用生命周期評估方法對比了不同煤氣化制氫工藝的碳足跡,結果表明,當引入CO2捕集技術后,煤制氫的碳足跡可顯著降低。Li等[32]的評估結果也驗證了這一觀點,采用CCUS技術后煤制氫的全生命周期碳足跡降低了81.72%。國際能源署(IEA)評估結果表明,煤制氫技術的碳足跡約為20kgC(L/kgH2,是天然氣制氫技術碳足跡的2倍左右;結合CCUS技術的煤制氫過程碳排放顯著降低,碳足跡僅為2kgC()2/kgH2,約為天然氣制氫碳足跡的五分之一。

上述已有研究對于煤制氫全生命周期碳足跡核算邊界的界定及相關參數的取值有所不同,故其評估結果存在一定差異。例如,IEA[18]評估煤制氫碳足跡時僅考慮了制氫環節的碳足跡,未考慮煤炭開采、洗選及運輸等上游技術環節的碳足跡。此外,部分研究[26-27]雖考慮了煤制氫上游技術環節并在制氫過程中引入了CO,捕集技術,但未考慮后續CO,運輸及封存過程的相關能耗及碳足跡,而CO,封存是CCUS技術實現CO2減排不可或缺的技術環節。CCUS技術僅能作用于煤制氫環節,而從煤制氫的全流程工藝來看,煤炭開采、洗選加工及運輸等環節均會產生CO2排放,CCUS技術的應用也會引起額外的能耗及相應的碳排放。因此,煤制氫CCUS技術改造的碳足跡需要從全流程的角度進行核算,以科學、合理地評估CCUS技術在煤制氫過程中的減排貢獻。此外,中國礦區眾多,不同礦區生產的煤炭在平均低位熱值、含碳量等方面存在差異,現有研究未充分考慮上述因素對于煤制氫碳足跡的影響。

為彌補相關研究的不足,文章擬在生命周期評估理論的基礎上構建“自下而上”的全流程碳足跡評估模型,并采用政府間氣候變化專門委員會(IPCC)提出的碳排放核算方法,系統評估在中國開展煤制氫CCUS技術改造的全流程碳足跡,揭示煤制氫CCUS技術改造碳足跡的內部構成,從根源上尋找降低煤制氫過程中碳足跡的途徑,以期為中國煤制氫CCUS技術改造的發展提供相關參考及政策建議。

2煤制氫碳足跡評估方法

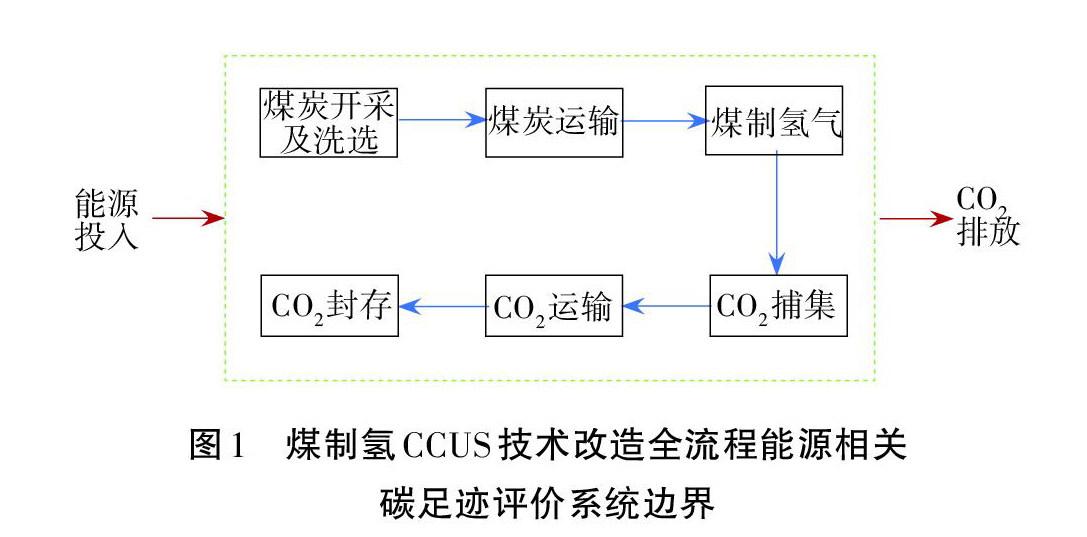

2.1研究邊界

文章所探討的煤制氫CCUS技術改造主要涵蓋煤炭開采及洗選、煤炭運輸、煤制氫氣、CO2捕集、CO2運輸、CO2封存①等技術環節。中國能源平衡表中煤炭開采及洗選的能耗被合并統計,故文章將煤炭開采、洗選兩個技術環節合并。需要說明的是,上述過程中產生的非CO2溫室氣體以及由煤炭自燃所引起的碳排放均未予考慮。綜上,煤制氫CCUS技術改造的碳足跡核算邊界如圖1所示。

2.2碳足跡核算

2.2.1煤炭開采及洗選

煤炭開采及洗選環節包括煤炭開采和煤炭洗選兩個過程。煤炭開采指將原煤從地下或露天礦山采掘或剝離出的過程。煤炭洗選一般是指從煤炭中去除煤砰石或其他雜質的過程。這些過程主要消耗原煤、燃油等化石能源及電力、熱力等。因此,煤炭開采及洗選環節的碳足跡計算公式如下:

其中:CF心表示煤炭開采及洗選環節的碳足跡(kg/t);m,表示開采、洗選單位煤炭所消耗的第,種能源的實物量(kg/t或m3/t);=1,…,16分別代表原煤、其他洗煤、焦炭、焦爐煤氣、高爐煤氣、其他煤氣、其他焦化產品、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油氣、其他石油制品、天然氣、液化天然氣等16種能源;NCV表示第,種燃料的平均低位熱值(MJ/kg或MJ/m3);CC,表示第i種燃料的單位熱值含碳量(kg/MJ);O,表示第,種燃料的氧化率;叫皿時表示開采、洗選單位煤炭所消耗的電力(kW-h/t);EFg表示電力的C()2排放系數(kg/(kW'h));嘰“表示開采、洗選單位煤炭所消耗的熱力(GJ/t);EFk?u表示熱力的C()2排放系數(kg/GJ)。

2.2.2煤炭運輸

目前中國煤炭的主要運輸方式包括鐵路運輸、水路運輸和公路運輸,其中鐵路運輸成本低、運量大,是中國省際煤炭運輸的主要方式;水路運輸是中國煤炭運輸的第二大運輸方式,包括海路運輸和內河運輸;公路運輸是煤炭運輸方式中成本最高的,主要承擔短途煤炭運輸或其他運輸方式難以覆蓋的地區的煤炭運輸。不同運輸方式的碳足跡具有明顯差異,除運輸方式外,煤炭運輸的碳足跡還取決于其運輸距離。

煤炭運輸方式的選擇較為靈活,其受地理條件、成本因素的影響較大。為科學評估煤炭運輸產生的碳足跡,文章根據三種主要的煤炭運輸方式的碳足跡及其平均運輸距離和運輸量計算煤炭運輸過程產生的碳足跡,算式如下:

其中:CF“表示煤炭運輸產生的碳足跡(kgCO2/t);CFR、CF:和CFH分別表示煤炭鐵路運輸、水路運輸和公路運輸的單位碳足跡(kg/(t-km));TR、T:和TH分別表示煤炭鐵路運輸、水路運輸和公路運輸的平均距離(km);和分別表示鐵路運輸、水路運輸和公路運輸在中國煤炭運輸中的占比。

上述三種運輸方式中,公路運輸的單位能耗最高,鐵路運輸次之,水路運輸最低。中國煤炭鐵路運輸主要依靠內燃機車及電力機車,前者主要消耗柴油,后者主要消耗電力;煤炭公路運輸使用的交通工具主要是貨車,其消耗的主要能源為柴油;煤炭水路運輸主要依靠輪船,其消耗的主要能源也為柴油。因此,上述三種煤炭運輸的單位碳足跡核算方法如下:

其中:ECIR表示鐵路內燃機車運輸煤炭時的單位柴油消耗(kg/(t·km));ECER分別表示鐵路電力機車運輸煤炭時的單位電力消耗(kW-h/(t-km));a,和aE分別表示內燃機車和電力機車在中國鐵路機車中的占比;DCH,表示貨車運輸煤炭時的單位柴油消耗(kg/(t-km));DC:表示輪船運輸煤炭時的單位柴油消耗(kg/(t·km))。

2.2.3煤制氫氣

鑒于煤氣化可能成為中國煤制氫工藝的重要途徑,故假設制氫技術路線為煤氣化制氫。從技術原理來看,煤氣化制氫是煤粉、煤漿或煤焦與氣化劑在高溫下進行部分氧化反應,生成氫氣與一氧化碳的合成氣,再經過變換、低溫甲醇洗工藝、氫氣提純等工序,得到高純度產品氫氣的工藝過程,其工藝流程如圖2所示。

煤氣化制氫時,尾氣中的CO2是由煤炭中的碳元素氧化形成。因此,當不考慮CCUS技術時,根據煤炭的平均低位發熱量、單位熱值碳含量以及氧化率即可計算岀煤制氫過程產生的CO,排放量,計算方法如公式(6):

其中:CFak表示制氫過程的碳足跡(kg)表示用于制氫的煤炭量(kg)。

2.2.4CO2捕集、運輸及封存

一般來說,C()2濃度越高其捕集能耗越低。普通燃煤電廠煙氣中CO2濃度約為8%~15%,而煤制氫尾氣中CO2濃度則高達80%~90%[34],故煤制氫CO2捕集能耗遠低于燃煤電廠煙氣CO2捕集能耗。此外,煤制氫CO2捕集所需的能耗可由煤制氫廠自身提供,因此可不考慮CO,捕集能耗所產生的碳足跡,以避免重復計算。CO2運輸及封存過程消耗的能源以電力為主財,因此其產生的碳足跡可根據公式(7)計算。

其中:CF:;?和CF;分別表示CO2運輸及封存環節的碳足跡(kg/t);對于專門生產氫氣的煤制氫廠而言,其碳排放規模較大,故文章假定CO,運輸方式為管道運輸E表示將單位CO2壓縮并運輸單位距離所消耗的電力((kW-h)Z(t-km)表示C()2運輸距離(km)E表示向CO2封存場地中注入單位CO2所消耗的電力(kW-h/t)。

2.2.5基于煤制氫CCUS技術改造的氫氣生產碳足跡

煤制氫CCUS技術改造后其碳足跡主要由四部分構成,即:煤炭開采及洗選環節的碳足跡、煤炭運輸環節的碳足跡、經CCUS技術捕集后剩余的煤制氫過程碳足跡及CCUS技術引起的額外碳足跡。煤制氫CCUS技術改造全流程碳足跡與氫氣產量的比值即為生產單位氫氣的碳足跡,計算方法如公式(8):

其中:CFh2表示基于煤制氫CCUS技術改造的氫氣生產碳足跡(kgCO2/kgH2);F1表示煤炭開采及洗選、煤炭運輸過程中的碳足跡(t);F2表示C()2捕集后剩余的碳排放(t);F3表示CO2運輸及封存環節的碳足跡(t);NCVk,表示氫氣的平均低位熱值(MJ/kg);:表示C()2捕集率表示煤制氫的能源轉化效率。

3數據來源與處理

煤制氫CCUS技術改造的碳足跡評估涉及主要技術環節的數據處理過程如下,主要相關參數見表1及表2。

3.1煤炭開采及洗選

國家統計局統計數據顯示,2017年中國的煤炭生產量249516萬t標準煤財,折標煤系數取0.7143[37],故煤炭開采的實物量約為349315萬t,相應的煤炭開采及洗選所消耗的各類能源見表1。表1中各類能源的消耗量數據取自《中國能源統計年鑒2017》[37],原煤的平均低位熱低位熱值、單位熱值碳含量及氧化率來自文獻[38],煤油的平均值參考《2006年IPCC國家溫室氣體排放清單指南》[39],中國電力碳排放系數取自文獻[40],2017年中國熱力碳排放系數為作者核算得出,熱力CO,排放系數=熱力生產年CO2排放量/熱力年生產量。2017年中國熱力生產年CO2排放量是根據2017年中國熱力生產消耗的各類能源實物量[37]并按照IPCC提出的CO2排放核算方法[34]計算得出,2017年中國熱力生產量來自《中國能源統計年鑒2017》37]。表1中其余參數來自文獻[41]。

3.2煤炭運輸

鐵路運輸方面,電力機車的能耗約為115kW-h/(萬t-km)[42];內燃機車的柴油消耗約為8.82kg/(萬t-km)[43lo公路運輸方面,汽車運輸的柴油消耗為0.22L/(fkm)5,柴油密度取0.84kg/L,故汽車運輸的柴油消耗為1848kgA萬t·km)。水路運輸方面,輪船運輸的柴油消耗為21.5kg/(萬t-km)[45]。從運輸距離看,中國煤炭鐵路、公路和水路運輸的平均距離分別是640km、179km和1255km[46-48]。從運輸占比看,鐵路運輸占比最大,為80%;水路運輸次之,占13%;公路運輸占7%[49].

3.3煤制氫

Liu等[38]實地采樣原煤602組,采樣礦點產量約占中國產煤量的96.7%,602組煤樣的平均低位熱值為20.95MJ/kg,平均單位熱值含碳量為26.6kg/GJ,故假定用于制取氫氣的原煤的平均低位熱值與單位熱值含碳量取上述均值。氫氣的低位熱值取143MJ/kg[8],煤制氫的能源轉化效率為44%-75%[9,32]。

3.4CO,捕集、運輸與封存

已有研究表明CCUS技術能夠捕集煤制氫環節90%的碳排放[50],故假定煤制氫環節的CO,捕集率為90%。C()2管道運輸的電力消耗約為1.3kW·h/(fkm),C()2封存的電力消耗約為10kW-h/t[35]。C()2的經濟運輸半徑一般不超過250km[5l]。

4結果分析與討論

4.1煤制氫CCUS技術改造的全流程碳足跡

由于煤制氫CCUS技術改造各環節的部分參數具有不確定性,故煤制氫CCUS技術改造的碳足跡也具有不確定性。如圖3所示,從全流程來看,若不考慮CCUS技術,煤制氫技術的碳足跡為17.47?29.78kgCO2/kgH2。若在煤制氫過程基礎上結合CCUS技術,其全流程的碳足跡約為2.17?8.91kgCO2/kg乩,具有較大的波動范圍。煤制氫能源轉換效率對于煤制氫碳足跡的影響較大,當應用CCUS技術時,CO2運輸距離也會在一定程度上影響整體的碳足跡。

為便于分析煤制氫CCUS技術改造各環節的碳足跡構成,對部分不確定性參數進行了處理。煤制氫能源轉化效率取均值,即59.5%,這與當前主流煤制氫工藝(冷煤氣制氫)的產氫效率(不到60%)是基本吻合的[33]。參考中國已建成投產的CCUS示范項目,CO2運輸距離基本未超過100km[53],故此處假定CO2運輸距離為100km。基于上述假設,煤制氫CCUS技術改造的碳足跡構成如圖4所示。

若不考慮在煤制氫技術流程中CCUS技術改造,煤制氫的碳足跡為22.02kgCO2/kgH2(圖4(a)),即通過煤氣化技術制取1t氫氣需排放二氧化碳22.02toIEA評估結果表明[18],煤制氫的碳足跡約為20kgCO2/kgH(僅考慮煤制氫環節),而依據該研究結果,從全流程的角度來看,煤制氫的碳足跡要高出IEA評估結果約10.1%,其原因主要在于IEA評估煤制氫碳足跡時未考慮煤炭開采洗選及運輸等上游相關技術環節的碳足跡且部分參數的取值可能與該研究存在差異。

從全流程來看,煤制氫與CCUS技術結合后整體碳足跡可由22.02kgCO2/kgH2降低至4.27kgCO2/kgH(圖4(b)),減排幅度約為80.6%,低于制氫環節90%的CO2捕集率。這主要是由于CCUS技術僅能夠從煤制氫環節捕集CO2,降低煤制氫環節的碳足跡,但無法降低其他環節的碳足跡,且使用CCUS技術需消耗額外的能源并造成額外的碳足跡。

從各技術環節的碳足跡貢獻來看,當不考慮CCUS技術時,煤制氫技術全流程碳足跡的最大來源是制氫環節,約為21.57kgCO2/kgH2,占比接近98%;煤炭開采及洗選、煤炭運輸及氫氣運輸環節的碳足跡占比相對較小(圖5(a))。需要說明的是,此處并未考慮煤炭開采過程中的CH4排放。實際上,煤炭開采過程中會導致一定的CH4排放,且ch4排放量與煤炭開采方式、開采深度等因素有關。一般地下煤礦開采的CH4排放遠高于露天煤礦開采,前者約為10?25m3/t,后者約為0.3-2m3/t[54],在20°C、1個標準大氣壓條件下,CH4的密度為0.67kg/m3。從煤炭開采方式占比來看,中國地下煤礦開采約占95%,露天煤礦開采約占5%[49]。在百年時間尺度內,CH4的溫室效應約為CO2的25倍[55]。按照上述參數折算,煤炭開采環節CH4排放造成的碳足跡約為282kg/t(折合3.24kgCO2/kgH2),遠高于煤炭開采環節能源消耗引起的相關碳足跡。因此,未來需對煤制氫上游環節的非CO2溫室氣體排放給予重視。

在煤制氫結合CCUS技術全流程過程中,煤制氫環節對全流程碳足跡的貢獻率最大,為50.5%;其次為CCUS環節,其碳足跡貢獻率約為38.9%,但從碳足跡的絕對值來看,CCUS環節增加的碳足跡僅為1.66kgCO2/kgH2;煤炭開采及洗選、運輸環節碳足跡的絕對值保持不變,但由于整體碳足跡降低使其占比增大(圖5(b))。上述結果表明,當集成應用煤制氫與CCUS技術時能夠有效降低煤制氫環節的碳足跡,但CCUS過程將會產生部分的額外碳足跡,未來應采取相關措施降低這部分碳足跡,如減少各環節能耗,進而降低“藍氫”的實際碳足跡。

4.2敏感性分析

煤制氫CCUS技術改造過程涉及眾多技術環節,其全流程碳足跡亦會受到多重不確定因素的影響。根據上述計算結果,文章選取煤炭品質(主要考慮煤炭的平均低位熱值和含碳量)、煤制氫能源轉化效率及CO2運輸距離等變量進行敏感性分析,以評估其取值變化對煤制氫碳足跡的影響。其中,煤炭品質的影響在其他兩種因素的敏感性分析中交叉考慮。需要說明的是,平均低位熱值較低的煤炭一般不宜用于制氫。參考已有研究[26-27],此處僅考慮平均低位熱值不低于20MJ/kg的煤樣。按此標準,上述602組煤樣中共有353組煤樣符合要求。

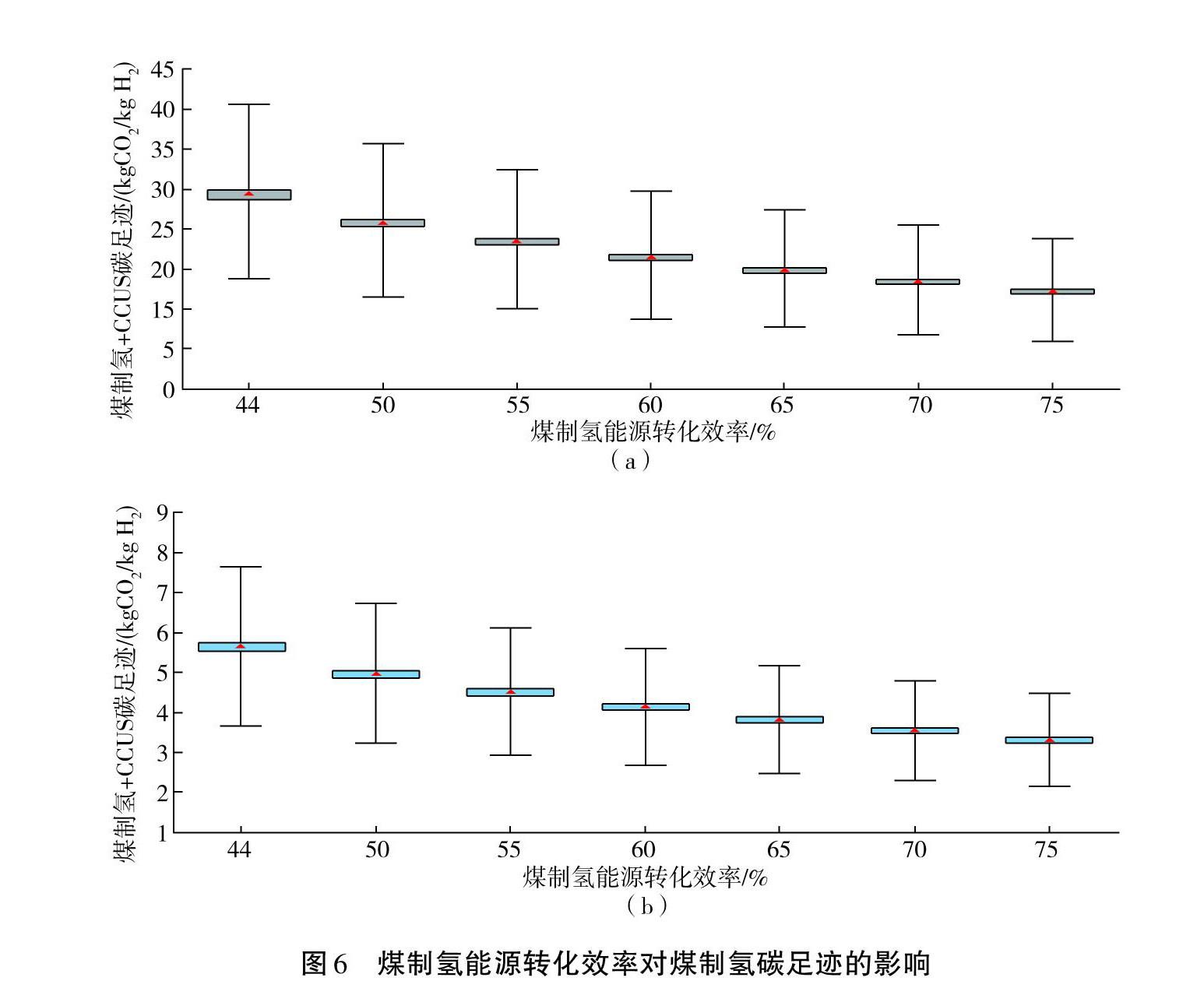

4.2.1煤制氫能源轉化效率

煤制氫能源轉化效率是影響單位煤炭氫氣產量的關鍵因素,能源轉化效率的提高能夠在原料投入保持不變的情況下提高氫氣產量,進而降低氫氣的碳足跡。文章模擬了煤制氫能源轉化效率由44%增加至75%時氫氣碳足跡的評估結果,如圖6所示。除煤制氫能源轉化效率外,其余參數設置與圖4一致。

當煤制氫能源轉化效率由44%增加至75%時,353組煤樣的平均制氫碳足跡將由29.37kgCO2/kgH2降低至17.23kgCO2/kgH(不考慮CCUS技術),降幅約為41.3%(圖6(a))。若考慮CCUS技術,當煤制氫能源轉化效率由44%增加至75%時,353組煤樣的平均制氫碳足跡將由5.65kgCO2/kgH降低至3.31kgCO2/kgH、,降幅約為41.4%(圖6(b))。上述結果表明,能源轉化效率的提升對于煤制氫碳足跡的降低具有顯著的正向效益。然而,隨著能源轉化效率的提高,單位能源轉化效率提升所帶來的碳足跡降低收益呈現下降趨勢。當煤制氫能源轉化效率達到60%時,能源轉化效率每提高1個百分點,平均碳足跡可下降約1.3%?1.5%(圖6)。此外,由圖(6)還可以看出,煤炭品質對煤制氫碳足跡有較為顯著的影響,但所選353組煤樣的制氫碳足跡的分布相對集中。當煤制氫能源轉化效率為60%時,若不考慮CCUS技術,超過72%的煤樣其制氫碳足跡為21?23kgCO2/kg丄;若考慮CCUS技術,超過85%的煤樣其制氫碳足跡為4-5kgCO2/kgH2,這也驗證了評估結果的穩健性。

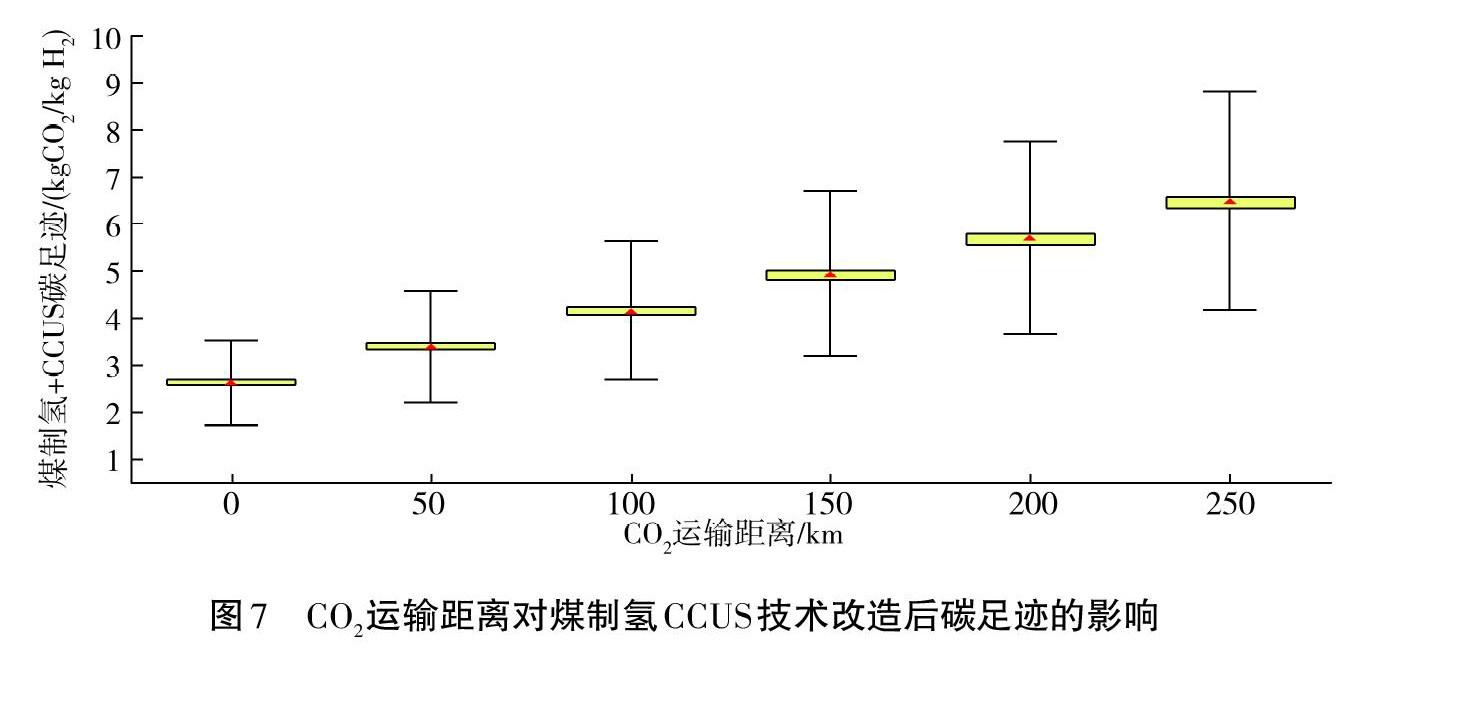

4.2.2CO2運輸距離

CCUS環節產生的碳足跡主要來自CCUS技術各環節的額外能耗,未來隨著CCUS技術的進步,各環節的能耗將會有所降低,進而碳足跡也會隨之下降。在該研究中,CO2運輸是影響CCUS環節碳足跡的主要不確定性因素,而運輸能耗主要與運輸距離有關。為分析CO2運輸距離對于煤制氫CCUS技術改造碳足跡的影響,本文共選取了6種運輸距離情景:0km、50km、100km、150kmA200km及250km,結果如圖7所示。

隨著CO2運輸距離的增加,煤制氫CCUS技術改造的碳足跡將呈現上升趨勢。不考慮CO2運輸時(運輸距離為0km),煤制氫CCUS技術改造的平均碳足跡為2.65kgCO2/kgH2;CO2運輸距離每增加1km,煤制氫CCUS技術改造的平均碳足跡將增加約0.015kgCO2/kgH2O當CO2運輸距離超過250km時,需要建設額外的CO2加壓站,屆時CO2運輸環節的能耗和碳足跡將顯著增加。因此,為有效降低煤制氫CCUS技術改造的碳足跡,需選擇適宜的CO2封存場地,合理控制CO2運輸距離。

4.3煤制氫CCUS技術改造的碳足跡對比

為驗證上述評估結果的可靠性,該研究選取部分典型文獻的評估結果進行對比,見表4oIEA[18]在評估煤制氫CCUS技術改造的碳足跡時僅考慮了制氫環節,故評估結果相較該研究偏低。Burmistrz等[31]的評估結果處于該研究評估結果的范圍內,間接驗證了該研究評估結果的可靠性。Li等[32]的評估結果處于該研究評估結果的范圍內,但略高于該研究對不確定性因素進行處理后的評估結果,原因在于該研究考慮了CH4、N2()等非CO2溫室氣體的排放。綜上所述,文章針對煤制氫CCUS技術改造的碳足跡評估結果是較為可靠的。

5結論與政策啟示

5.1結論

鑒于中國“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦,煤制氫在我國氫能發展的初期及中期階段將扮演重要角色。但發展氫能的初衷在于實現能源結構的低碳化轉型,因此降低碳足跡將是碳中和目標下煤制氫前景的關鍵因素。從全流程碳足跡評估結果來看,煤制氫技術的碳足跡偏高,約為17.47-29.78kgCO2/kgH2。采用CCUS技術捕集制氫環節90%的CO2排放后,煤制氫CCUS技術改造的全流程碳足跡可降至2.17-8.91kgCO2/kgH2O影響煤制氫碳足跡的主要因素包括煤制氫能源轉化效率以及采用CCUS技術時引起的額外能耗。

煤制氫碳足跡具有較高的不確定性,對各技術環節涉及的相關不確定性參數進行處理后可以發現,中國煤制氫平均碳足跡約為22.02kgCO2/kgH2(不考慮CCUS技術),高出IEA評估結果約10.1%。CCUS技術能夠捕集制氫環節約90%的碳排放,但CCUS技術自身也會增加能耗及相應的碳足跡,CCUS技術引起的額外碳足跡約為1.66kgCO2/kgH2。因此,從全流程看,CCUS技術對于煤制氫碳足跡的減排幅度約為80.6%。從各技術環節的碳足跡貢獻來看,制氫環節是最主要的碳排放來源。此外,煤炭開采環節產生的CH4排放也會導致煤制氫碳足跡的顯著增加,增量約為3.24kgCO2/kgH2。

5.2政策啟示

在碳達峰碳中和目標驅動下,中國氫能產業進入快速發展階段,未來應長期致力于氫能技術創新,構建清潔化、低碳化的氫能供應體系,統籌協調發展工業副產氫、可再生能源制氫、煤制氫CCUS技術改造等多種制氫途徑。對于煤制氫技術的研發,大幅提高煤炭轉化效率,降低制氫環節碳足跡至關重要;同時通過CCUS技術改造以降低煤制氫碳足跡,不能忽視CCUS技術自身產生的額外能耗相關碳足跡。未來應統籌考慮煤炭供應、煤制氫與CO,捕集、C()2運輸與封存等多重技術環節的高效銜接,合理規劃煤制氫上下游產業協同與空間布局。

從產業基礎看,中國新疆、陜西、山西及內蒙古等省份既擁有豐富的煤炭與油氣資源,又具備較大的CO,封存潛力,可作為未來發展煤制氫與CCUS技術集成應用的優先示范基地。距離油田相對較近的制氫企業還可結合其區位特點,如,通過油田封存C()2并提高原油采收率,將更有利于降低技術應用成本。

此外,從全流程角度來看,煤制氫過程還會伴隨著非C()2溫室氣體排放,如煤炭開采環節會造成一定的CH4排放,進而導致煤制氫碳足跡的大幅增加。未來政府及相關企業需重點關注并嚴格管理煤制氫過程的非CO2溫室氣體排放。

參考文獻

[1]UN Environment Programme(UNEP).Emissions gap report 2019[R].UNEP,2019.

[2]PANTELIS C,GEORGIOS Z,STAVROULA E,et al.Energy-sys-tem modelling of the EU strategy towards climate-neutrality[J].En-ergy policy,2019,134:110960.

[3]KANG J,WEI Y,LIU L,et al.Energy systems for climate changemitigation:A systematic review[J].Applied energy,2020,263:114602.

[4]BERND E,MARKUS R,PETER S,et al.Flexible sector couplingwith hydrogen:a climate-friendly fuel supply for road transport[J].International journal of hydrogen energy,2019,44(26):12918-12930.

[5]羅佐縣,曹勇.氫能產業發展前景及其在中國的發展路徑研究[J].中外能源,2020,25(2):9—15.

[6]INTERNATIONALRENEWABLEENERGYAGENCY(IRENA).Hydrogenfromrenewablepower:technologyoutlookfortheenergytransition[R].IRENA,2018.

[7]INTERNATIONALRENEWABLEENERGYAGENCY(IRENA).Hydrogen:arenewableenergyperspective[R].IRENA,2019.

[8]中國氫能聯盟.中國氫能源及燃料電池產業白皮書[R].2019.

[9]謝欣爍,楊衛娟,施偉,等·制氫技術的生命周期評價研究進展[J].化工進展,2018,37(6)2147—2158.

[10]AB?NADES A.The challenge of hydrogen production for the tran-sition to a CO2 -free economy[J].Agronomy research,2012,10(1):11-16.

[11]HE C M,SUN H R,XU Y,et al.Hydrogen refueling station sit-ing of expressway based on the optimization of hydrogen life cyclecost[J].International journal of hydrogen energy,2017,42(26)16313-16324.

[12]。ZBILEN A,DINCER I,ROSEN M A.Development of a fourstep Cu-Cl cycle for hydrogen production – Part I:exergoeconom-ic and exergoenvironmental analyses[J].International journal ofhydrogen energy,2016,41(19):7814-7825.

[13]。RHAN M F.Conceptual design,analysis and optimization of nu-clear-based hydrogen production via copper-chlorine thermochemi-cal cycles[J].British journal of dermatology,2011,68(9):303-306.

[14]ACAR C,DINCER I.Comparative assessment of hydrogen produc-tion methods from renewable and non-renewable sources[J].Inter-national journal of hydrogen energy,2014,39(1):1-12.

[15]。LATEJU B,KUMAR A,SECANELL M.A techno-economic as-sessment of large scale wind-hydrogen production with energy stor-age in Western Canada[J].International journal of hydrogen ener-gy,2016,41(21):8755-8776.

[16]ALAZEMI J,ANDREWS J.Automotive hydrogen fuelling sta-tions:an international review[J].Renewable and sustainable ener-gy reviews,2015,48:483-499.

[17]International Energy Agency(IEA).The future of hydrogen 2019[R].IEA,2019.

[18]科技部社會發展科技司,中國21世紀議程管理中心.中國碳捕集利用與封存技術發展路線圖(2019版)[R].科學出版社,2019.

[19]LI J J,CHENG W J.Comparative life cycle energy consumption,carbon emissions and economic costs of hydrogen production fromcoke oven gas and coal gasification[J].International journal of hy-drogen energy,2020,45(51):27979-27993.

[20]LI Y L,GUO L J,ZHANG X M,et al.Hydrogen production fromcoal gasification in supercritical water with a continuous flowingsystem[J].International journal of hydrogen energy,2010,35(7):3036-3045.

[21]李建林,李光輝,馬速良,等·碳中和目標下制氫關鍵技術進展及發展前景綜述[J].熱力發電,2021,50(6):1-8.

[22]NIKOLAIDISP,POULLIKKASA.Acomparativeoverviewofhy?drogenproductionprocesses[J].Renewableandsustainableener?gyreviews,2017,67:597-611.

[23]李慶勛,劉曉彤,劉克峰,等.大規模工業制氫工藝技術及其經濟性比較[J].天然氣化工(C1化學與化工),2015,40(1):78-82.

[24]LIUSK,GUOLJ,JINH,etal.Hydrogenproductionbysuper?criticalwatergasificationofcoal:areactionkineticmodelinclud?ingnitrogenandsulfurelements[J].Internationaljournalofhy?drogenenergy,2020,45(56):31732-31744.

[25]羅芬,鐘永德,王懷採.碳足跡研究進展及其對低碳旅游研究的啟示[J].世界地理研究,2010,19(3):105-113.

[26]梁賽,王亞菲,徐明,等.環境投入產出分析在產業生態學中的應用[J].生態學報,2016,36(22):7217-7227.

[27]王永琴,周葉,張榮.碳排放影響因子與碳足跡文獻綜述:基于研究方法視角[J].環境工程,2017,35(1):155-159.

[28]崔文超,焦雯珺,閔慶文,等.基于碳足跡的傳統農業系統環境影響評價:以青田稻魚共生系統為例[J].生態學報,2020,40(13):4362-4370.

[29]宋小龍,李博,呂彬,等.廢棄手機回收處理系統生命周期能耗與碳足跡分析[J].中國環境科學,2017,37(6):2393-2400.

[30]盧浩潔,王婉君,代敏,等.中國鋁生命周期能耗與碳排放的情景分析及減排對策[J].中國環境科學,2021,41(1):451-462.

[31]BURMISTRZ P,CHMIELNIAK T,CZEPIRSKI L,et al.Carbonfootprint of the hydrogen production process utilizing subbitumi-nous coal and lignite gasification[J].Journal of cleaner produc-tion,2016,139:858-865.

[32]LI G,ZHANG K,YANG B,et al.Life cycle analysis of a coal tohydrogen process based on ash agglomerating fluidized bed gasifi-cation[J].Energy,2019,174:638-646.

[33]陳子瞻,趙汀,劉超,等.煤炭制氫產業現狀及我國新能源發展路徑選擇研究[J].中國礦業,2017,26(7):35-40.

[34]聶立功,姜大霖,李小春.CCUS技術與中國煤基能源低碳發展的關系[J].煤炭經濟研究,2015,35(3):16-20.

[35]彭松水,陸詩建.CCS-EOR項目碳凈減排量方法學模型[J].油氣田地面工程,2015,34(4):9-11.

[36]國家統計局.能源生產總量[DB/OL].(2021-05-13)[2020?09-01].

https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

[37]國家統計局能源統計司.中國能源統計年鑒2017[M].北京:中國統計出版社,2018.

[38]LIU Z,GUAN D B,WEI W,et al.Reduced carbon emission esti-mates from fossil fuel combustion and cement production in China[J].Nature,2015,524(7565):335-338.

[39]Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC).2006 IPCCguidelines for national greenhouse gas inventories [R].IPCC,2006.

[40]陳怡,田川,曹穎,等.中國電力行業碳排放達峰及減排潛力分析[J].氣候變化研究進展,2020,16(5):632-640.

[41]付坤,齊紹洲.中國省級電力碳排放責任核算方法及應用[J].中國人口.資源與環境,2014,24(4):27-34.

[42]盧其威,何棒棒,吳明哲,等.大長坡重載列車能耗模型的建立與分析[J].礦業科學學報,2018,3(4):371-377.

[43]陳曦,趙祿成,李鑫,等.基于功效系數法的內燃機車能效排放指數模型研究[J].科技創新導報,2018,15(22):80-82.

[44]顧清華,張媛,盧才武,等·低碳限制下綜合成本最小的露天礦卡車運輸優化研究[J].金屬礦山,2019(8):157-161.

[45]高俊蓮,徐向陽,鄭鳳琴,等.基于全生命周期的煤炭碳排放清單計算與不確定性分析[J].中國煤炭,2017,43(6):22-26.

[46]國家統計局能源統計司.中國能源統計年鑒2011[M].北京:中國統計出版社,2011.

[47]中華人民共和國交通運輸部,2011.中國交通運輸統計年鑒2011[M].北京:人民交通出版社,2012.

[48]。U X M,ZHANG X L,CHANG S Y.Alternative fuel buses cur-rently in use in China:life - cycle fossil energy use,GHG emis-sions and policy recommendations[J].Energy policy,2010,38(1):406-418.

[49]。BERSCHELP C,PFISTER S,RAPTIS C E,et al.Global emis-?sionhotspotsofcoalpowergeneration[j].Naturesustainability,2019,2(2):113-121.

[50]LISZKA M,MALIK T,MANFRIDA G.Energy and exergy analy-sis of hydrogen-oriented coal gasification with CO2 capture[J].En-ergy,2012,45(1):142-150.

[51]DAHOWSKI R,DAVIDSON C L,LI X C,et al.Examining CCSdeployment potential in China via application of an integrated CCScost curve[J].Energy procedia,2013,37:2487-2494.

[52]國家鐵路局.2017年鐵道統計公報[EB/OL].(2018-04-12)[2020—11—10].http://www.nra.gov.cn/xwzx/zlzx/hytj/201804/t20180412_55248.shtml.

[53]蔡博峰,李琦,林千果等.中國二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)報告(2019)[R].生態環境部環境規劃院,2020.

[54]羅廣芳.礦業城市煤炭供應鏈碳排放研究[D].北京:中國地質大學(北京),2016,24-26.

[55]Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).ClimateChange 2007,the Fourth Assessment Report(AR4)of the UnitedNations Intergovernmental Panel on Climate Change[R].2007.

Carbon footprint assessment of coal-to-hydrogen technology combined with CCUS in China

ZHANG Xian1,XU Mao2,XU Dong3,ZHONG Ping1,PENG Xueting1,FAN Jingli2 (1.Administrative Center for Chinas Agenda 21, Ministry of Science and Technology, Beijing 100038, China; 2.Center for Sustainable Development and Energy Policy Research, School of Energy & Mining Engineering, China Univer-sity of Mining & Technology, Beijing 100083, China; 3.China Energy New Energy Technology Research Institute, Beijing 102209, China)

Abstract As a new type of energy with carbon-free, clean, high calorific value and various sources, hydrogen has been widely regard-ed as an important energy carrier for the low-carbon transition of the global energy system.Hydrogen from coal will be the main hydro-gen source in the early and middle stages of Chinas hydrogen development because other hydrogen production technologies are still re-stricted in terms of technology maturity and cost, while carbon capture, utilization and storage (CCUS) technology is the key option to re-alize coal-to-hydrogen with low carbon emissions.Due to the additional energy consumption caused by CCUS and the incompleteness ofcarbon capture, coal-to-hydrogen with CCUS technology is still accompanied by carbon emissions from the full-chain perspective.How-ever, relevant assessments are still insufficient.Given this situation, the carbon footprint of coal-to-hydrogen with CCUS in China wasevaluated from a full-chain perspective in this study, and the results showed that: ① The full-chain carbon footprint of coal-to-hydrogenin China was 17.47~29.78 kg CO2 / kg H2, which could be reduced to 2.17~8.91 kg CO2/kg H2 with CCUS technology; ② CCUS tech-nology could reduce the carbon emissions from coal-to-hydrogen by 80.6% from the full-chain perspective; ③ Energy efficiency of coal-to-hydrogen and additional energy consumption caused by CCUS were key factors affecting the carbon footprint of coal-to-hydrogen.Inthe future, the Chinese government and relevant enterprises should put efforts to the research and deployment of coal-to-hydrogen withCCUS to reduce the energy penalty of CCUS and increase the energy efficiency of coal-to-hydrogen.The conclusions of this work couldprovide a decision-making reference for the low-carbon hydrogen development in China and also have guiding significance for the ener-gy transition under the goal of carbon neutrality.

Key words coal-to-hydrogen; carbon footprint; carbon capture utilization and storage; full-chain assessment

(責任編輯:劉呈慶)