后韓愈時代的“師說”

——“師道仍不傳”的困境與出路

孟祥庚

(華東師范大學教育學部教育學系,上海 200062)

韓愈《師說》所要解決的是由士大夫階層“恥學于師”而引發的“師道不傳”問題。“師道不傳”的問題之所以必須要解決,是因為韓愈清楚地認識到“人非生而知之”,人的成長和發展道路上所遇一切問題的解決都離不開老師。既然教師的作用如此之大,勢必要對為師之人提出必要的“從業要求”,韓愈由此提出教師的基本職能應為“傳道、授業、解惑”,教師應當以此嚴格要求自己,作為自身的職業理想和追求。自此“道”也便成為了擇師的標準,所謂“道之所存,師之所存”是也;與之相對應的,良好的師生關系也應當由“道”來維系,所謂“弟子不必不如師,師不必賢于弟子,聞道有先后,術業有專攻”是也。韓愈既給出了解決問題的方案,那么在其之后“師道不傳”的問題得是解決了,還是沒解決?又或者更加嚴重了?我們或許可以嘗試從后世的“師說”文章中探尋答案。

一、洋洋大觀的“師說”

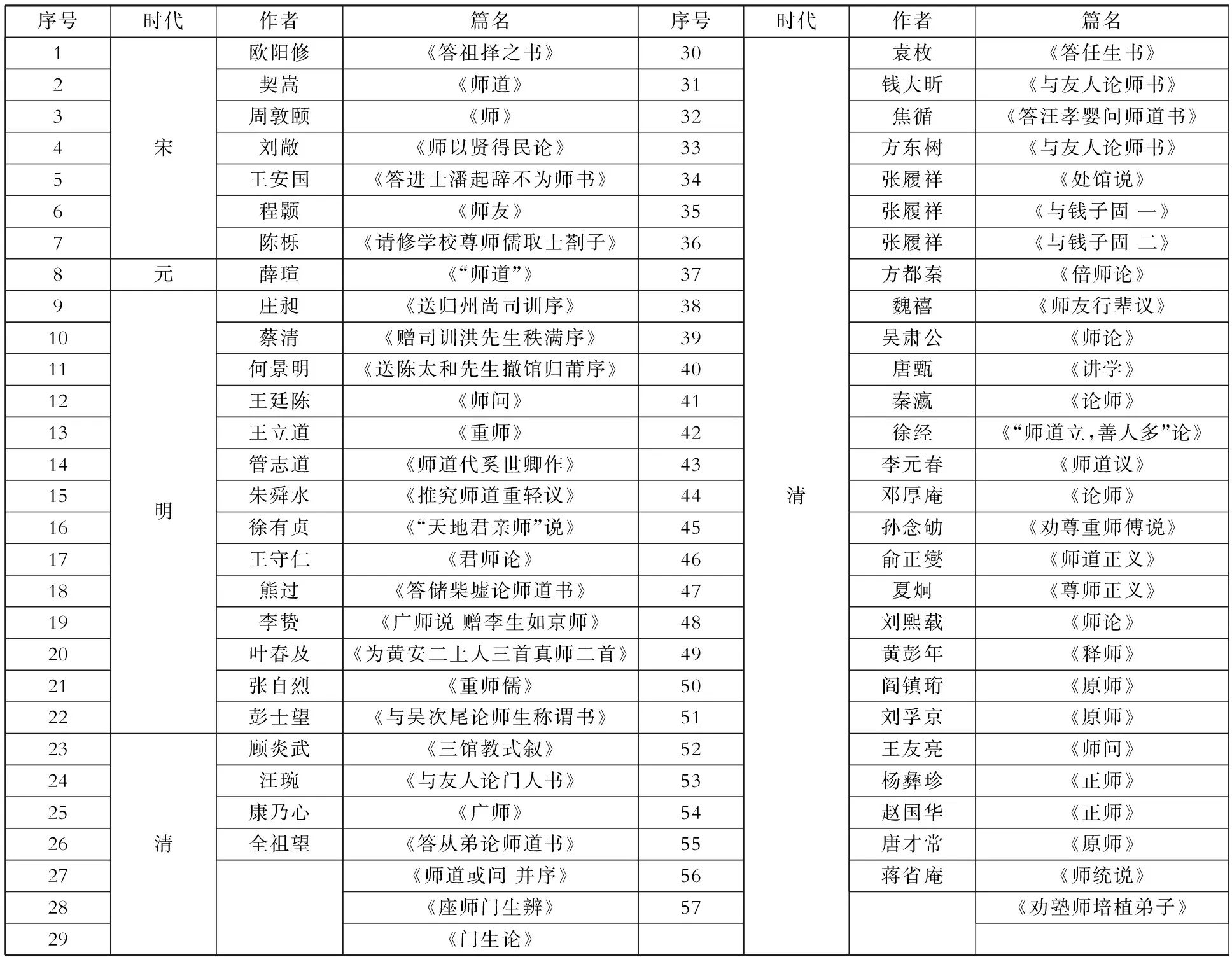

韓愈《師說》寫就之后便成為了后世討論教師的一般樣式,深刻影響和啟發了后世。后世“師說”文章大多受韓愈影響而后作,有的述韓愈未盡之意;有的就其觀點進行更為具體的闡發;有的站在自己的時代立場上揭露教師問題的積弊;有的就應當成為什么樣的教師、如何成為理想的教師提出自己的構想……總之,韓愈之后,歷代學者從未停止過對教師問題的探討,就我們掌握的文獻資料來看,自宋至清專門討論教師問題的文章有127篇之多,根據文章題目我們將其分為“‘師說’類”文章和“非‘師說’類”文章,具體篇次如表1-2所示:

表1 歷代討論教師問題的文章——“‘師說’類”

由上統計表可以看到,自唐以后歷代專門討論教師問題的文章竟有127篇之多!其中宋代14篇,元代4篇,明代31篇,清代78篇,文章數量累世而增直觀反映出的是教師問題受到越來越多的關注,而數字增長背后的隱藏信息則是教師職業所暴露出來的問題越來越多。韓愈之后的第一篇“師說”誕生于兩個世紀之后的北宋,出自宋代古文運動先驅者柳開之手,其在《續師說》的序言中說道:“昌黎先生作《師說》,亦極言于時也……尚其能實乎事,而未原盡其情,予故后其辭”[1],從其作《師說》的原因中便能察覺到韓愈時代出現的教師問題已然發生了變化。由此,歷代學者撰文披露現世教師問題積弊,慨嘆“師道仍不傳”,呼喚“師道復歸”的浪潮漸次掀起,細究文本,不難發現在這些文章的字里行間和言外之意中他們或直接、或隱晦地將造成教師問題的“幕后推手”一齊指向了以“應試”為根本特征的科舉制度以及悄然萌芽的商品經濟。

二、“百篇師說”的核心議題

在韓愈所言“師道不傳”的學術氣氛和教師文化背景之下宋代士大夫“以師道自居”的責任擔當,強化了兩宋儒家士大夫在政治與文化領域的主體意識,以“師道明正學”的學術追求,推動了儒學的重建與宋學的崛起[2]。在他們的努力之下,理學漸興,儒學似已完成了自我更新,師道也因以復歸。但后世“師說”反映出來的卻盡是對教師狀況的不滿,所搜集到的127篇“師說”文章中直言“師道不傳”的竟有34篇之多。在這些文章的論說中,我們分明可以感受到,后世之師已然放棄了對“道”的堅守,與此同時卻又囿于現實生活的壓力汲汲于為人師,“無道”之師“好為人師”的詬病已足以令人咋舌,更令人擔憂的是作為求學的士子對“無道”之師竟也趨之如騖。如此看來,韓愈之后“師道不傳”的狀況似愈演愈烈了。那么,后世教師問題究竟出在何處?“師道不傳”愈演愈烈的原因又是為何?又該如何走出師道所面臨的現實困境?這也就成為了后世“師說”的核心議題。

(一)師不傳道

韓愈之后再次發出“師道不傳”呼聲的是去時約200年之后的王令,其撰《師說》極言“師”的重要作用,并因之將唐不如漢的原因歸結為“不用儒”,他慨嘆“天下之師絕,久矣”,并直指“師絕”的原因在于“今之名師者,徒教組刺章句,希取科第而已”[3]。王令所言提出了兩條關于教師職業的新問題,一則,為師者不再以“傳道”為務,而徒以“組刺章句”為教;二則,指出以此為教的目的或者說原因是“取科第”,這也是所見“師說”文章中第一次將“師道不傳”的原因直接與“科舉”聯系在一起,在此之后撰文聲討科舉的聲音便一浪高過一浪。

科舉所造成的“師道不傳”巨大危害在于其在表面上營造出了一種“無一人無師,無一地無師”的“師資日盛”的虛假繁榮景象。科舉制度之下,除“經師”、“蒙師”之類承擔實際教學任務的教師之外,“鄉會試之師”、“投拜之師”等名目眾多教師紛紛出現,并且其聲望和影響遠遠超過了那些以傳道為業的真正教師。

“蒙師”無外教童子知禮儀、習句讀,本毋需贅言,而今之蒙師教童子卻“不使之悅于道德、功業、氣節、文章,而使之悅乎科名、榮利與夫一切茍簡之事以為志”[4],可見科舉時代的童蒙教育也已被“應試”所裹挾。“經師”也不再是去古之時飽讀經史以講授為業的教師,何景明直言今之經師皆為“舉業之師”,他們“執經授書,分章截句,屬題比類,纂摘略簡,剽竊程式,傳之口耳,安察心臆,叛圣棄古,以會有司”[5],在他們的教學安排中“文章為先,而孝弟、謹信為后;功名富貴為先,而道德學業為緩”[6]。可見在科舉“風向標”的指引之下,教師已全然不顧道業傳授與人格培養,惟以應試機巧為教,徒將“圣人言語”當做“富貴階梯”來用。“鄉會試之師”即所謂“舉主”、“座主”,通俗理解就是我們今天說的“主考官”,這些人本無教授之實,但卻憑借其在科舉考試中所扮演的特殊角色而“擁徒甚眾”。諸多名目的教師之中受到詬病最多的便是“投拜”之師,錢大昕稱他們“外雅而內俗,名公而實私。師之所求于弟子者,利也,傳道、解惑無有也,束脩之問, 朝至而夕忘之矣;弟子之所藉于師者,勢也,質疑、問難無有也,今日得志,而明日背其師矣。”[7]通俗而言,即在科舉規則內外,士子為謀求仕途順利,想盡一切辦法與在科舉中有話語權的官員以師弟子相稱,這種情形下的“投拜”自然不為“求知”,徒以“獻媚”求得仕途上的一點便利罷了,所投之師自然來者不拒,好處盡收,可一旦時移勢去或目的達成,便再無師弟子情誼可言。

表2 歷代討論教師問題的文章——“非‘師說’類”

面對此番情形,明清之際大儒黃宗羲直呼“科舉興,師道亡”[8]!并認為“師道不傳,非皆弟子之過,亦為師之過。”[9]可見在他看來,“師道不傳”責任承擔者已由“恥學于師”的弟子,轉移至“不傳道”的教師身上。看似繁榮的師資景象,事實上盡是些忙于應試輔導、具備出考題資格、擔任主考之職,終日游走于廟堂之間根本無暇授業的徒有虛名的教師不斷增多而已。

上述問題也普遍反映在后世“師說”文章中,我們對歷代“師說”文章的主題進行分析歸納時能夠明晰感覺到“科舉”對教師文化的影響是日益加大的,直言科舉有礙于師道傳承的文章竟達33篇之多,其中宋代1篇,明代5篇,清代27篇,占比也從7.14%增長到16.13%再到34.63%!足見科舉已然成為“師不傳道”的重要原因,行至清際幾已到了但凡言及教師積弊必斥科舉之過的地步。

(二)為師以利

后世為師的目的由以“傳道”為志,一轉而為唯“名利”是求,從而形成“好為人師”風向,是不同于韓愈時代“避不稱師”風氣的又一轉變。去韓愈時代不久的吳如愚[10]便借孟子“人之患,在好為人師”之言譏評當世之師的“好為”之過。

師唯“名利”是求,一方面表現為,在科舉影響下,為師者通過“好為”的方式,廣收徒眾,以此擴大自己的聲望和影響,進而取得錢財,從而因“名”得“利”;另一方面則表現在隨著明清之際資本主義的萌芽,商品經濟得到一定程度的發展,“教書”逐漸成為一種謀生手段,為師者希望通過“好為”的方式,以獲得更多“糊口之資”,此為對物質利益的純粹追求。前者,一般指有一定地位和話語權的教師對于攜財物慕“名”而來,希望借其名勢登科而進的求師者的不拒絕,從而達到既光大門楣又取得物質利益的實際效果,所謂“達官之門,稱師稱弟子者,以數百…師之無學業之授受,無生氣之感孚,以重贄為介,以利祿為媒”[11];后者,往往表現為出身貧寒的教師對物質利益的主動追求,所謂“自行束脩以上,吾未嘗無誨焉,余以餬其口于四方”[12],是也。無論出于何種目的,都使得“師”與“道”日漸背離。

在唐代私塾興起之前,以教師作為“謀生”職業的情況是不多見的,因為在朝為官(師)者“祿足以代耕,賜足以周困”[13],而在民間教書的讀書人往往也有可耕種的土地,僅以教書為副業,并非以此謀生。而明清以降,商品經濟的發展使得自給自足的小農經濟受到了前所未有的打擊,沒有土地、沒有官職的讀書人只得尋求以教書謀生計的機會。張履祥的《處館說》真實反映了讀書人以教書謀生的情形:家境貧寒的讀書人通過教書謀求生計的出路有兩種,“一曰經學,則治科舉之業者也;一曰訓蒙,則教蒙童記誦者也。”他們知道科舉之業“專改浮文,以求富貴利為事……害義甚大”[14],但因家有妻兒要養,且沒有土地耕種,只能不得已而為之,用他們也自知此不過“以舌代耕”而已。久而久之,教書似成為了一種謀生的職業,且由于沒有嚴格從業資格限制,為師的標準也就越來越模糊,誠如李元春所言:“后世之師,于道茫乎未聞,又烏能授之于人,其所為師者,學文授書而已,此猶其上也;甚且只自為謀,以為糊口之資而已。”[15]同時他也進一步指出,以“利”為唯一追求的所謂“師”,終日談論的只是哪里的學俸更高而已,甚至為了獲得更高的學俸而向延師者獻媚,而“延師者以師之易輿為喜”,即他們所聘請的根本不是傳道授業之師,而是好駕馭、好對付的“教書工具”而已。在商品經濟發展的社會背景之下,迫于生活的壓力,教師徒將教書作為獲取經濟利益的手段,至于教什么、怎么教皆由延聘之人決定,于是,師也就脫離了“道”,有識之士才不斷發出“世已無師”的慨嘆!

黃彭年曾以一組對比表述古今為師之異,用以概述當世教師境況再貼切不過“古之師也,以道;今之師也,以利。古之師也,以經;今之師也,以科第。古之師也,來學;今之師也,往教。古之師也,有德;今之師也,達官”[16]。

(三)士不慕學

造成“師道不傳”局面的,除了“師”的問題,也有“弟子”的問題。與韓愈時代“恥于相師”的風氣所不同的是,有宋以來的士子汲汲于相師,但相師的目的卻不再是“求學問道”,擇師也不再以“道”為標準。

宋代第一篇“師說”即柳開所作《續師說》,其核心內容便是士子為學不再以求“道”為目的,一切皆以逐“利”為行動指南:“古之學者,從師以專其道;今之學者,自習以茍其祿”;“古之志為學也,不期利于道,則不學矣;今之志為學也,不期利于身,則不學矣。”[17]對于“弟子”而言,“利”直接指向順利通過科舉考試,出仕為官。因此,他們擇師的條件也就與“道”無關了,一切以為考取功名提供便利為旨歸,即所謂“今之求師者,非求道也,求師之名以為己之名也”[18]。何景明形象地刻畫了士子擇師的心里活動:“嘗見今之為其子弟求師,及其子弟之愿學者,口訪耳采,有告之曰:某高官也,其前高第也,其舉業則精也,其師之于是,雖千里從之也;又告之曰:某未有高官也,未有高第也,其道德則可師也,于是雖比舍,弗從之矣。”[19]可見,在士子心中無名位的道德之師、博學之師根本不在他們選擇的范圍之列,他們一心所想只是借助有名位之“師”以利科舉之途,也因此而造成了為師者“師位尊而道愈高,勢盛而教益隆”[20];為弟子者“窮年所習不過應試之文,而問以本經,猶茫然不知為何語”[21]的局面。由此,教師“位”的尊卑反而成為了判斷其“道”之高下的標準,弟子求學反不知經書何語,師道不傳,學風不復至此,可不悲哉!

士人擇師標準的變化帶來的另一嚴重后果是師生關系的惡化。“勢所在則相師,利所在則相師”[22]的擇師風向,直接造成了“一歲而易數師”[23]的師生關系不穩定。在此情形之下,為弟子者所謂“尊師”也變成了尊師之“名位”,所從之師居高位時,便“謹身以媚之,玉帛以將之”[24];一旦時移勢去,則“門庭羅雀,不終日而叛之”[25]。因此,師弟子關系也不再是以“求道”為前提的教與學的互動,轉而成為了權勢與功名之間的交換,所謂“師道尊嚴”也隨之蕩然無存。

三、“師道不傳”的解決方案

面對唐以后“師道仍不傳”的局面,如何才能實現“師”與“道”的再次聯結,繼而成為“道”的傳播主體;如何才能恢復“師”在大眾心中的地位,進而重建“尊師重道”之風;“師”又該做出怎樣的努力,才可使“道”得以更好的“傳”?歷代學者嘗試從不同側面給出了解決方案。

(一)“擇經明行修者為師”

當世最棘手的教師問題乃“師不傳道”,也就是大量不具備教師資格的人卻成為了教師,要從根本上解決這個這個問題首先要解決選什么樣的人做老師的問題,為此程顥專門向皇帝呈遞了文書——《請修學校尊師儒取士剳子》[26]。他在文中將“宋興白余年,而教化未大醇”的原因歸結為“學校之不修,師儒之不尊”,為挽救“師道不立,儒者之學,幾于廢熄”的頹相,他制定了一系列解決問題的方案,其中就包括關于“選什么人當老師”的具體建議。

程顥首先規定了朝廷延聘教師的基本要求,即“明先王之道、德業充備、足為師表者”;“篤志好學、材良行修者”,他將“明道”放在了首要位置,并要求所選之師德行兼備,足為師表。同時也制定了各級教師的選拔標準:“擇其學業大明,德義可尊者,為大學之師,次以分教天下之學”;“擇其道業之成,可為人師者,使教于縣之學,如州郡之制”。可見,無論大學之師還是州縣學之師,都以“道”為首要條件。另外程顥還注意到經濟發展給教師生活帶來的實際影響,看到了只有保證教師衣食無虞,他們才能安心講學,所以他也提出要為選拔出來的教師提供必要的物質條件:“館之寛閑之宇,豐其廩餼,?其家之有無”,由公家提供給他們舒適寬敞的住所、充足的食糧以及其他生活物資并適時體恤他們的生活所需。如此,教師便可不再為“糊口之資”而憂慮,安心教學。程顥之后,朱熹作《學校貢舉私議》[27]極言學校貢舉之弊,并提出具體改革方案,其中也包括選拔教師的建議:“學校必選實有道德之人,使為學官……使之講明道義,以教訓其學者”;“諸州教官,亦以德行人充,而責以教導之實,則州縣之學,亦稍知義理之學,而不但為科舉之學矣”。可以看出以程顥、朱熹為代表大儒均已意識到要解決“師不傳道”的問題,必先保證所選任的教師道業有成、德行兼備。

不僅官方選拔教師如此,普通大眾也意識到“擇師”的重要性。王嗣槐在《正師說》中直言“必以經明行修者為師,非學究訓之謂也”[28],有識之士也認識到了童子之師的重要性,指出切不可自童稚之年便深陷舉業。為此廖燕指出教育孩子最好的方式就是為他選擇一名“賢師”,“賢師得,則議論名通,必不囿于章句之末,而有以發圣賢經史之底蘊,使子弟日聞所未聞”[29];孫念劬也說:“教子莫若擇師,而童子師尤要。先入之言,終身切記。非端人正士,不可為小學師表也”[30]。

將“經明行修”作為選拔各級各類教師的標準,也就保證了教師群體的基本素質,如此,師道得傳也就有了最堅實的基礎。

(二)“為師當為不可易之師”

教師自身的素質乃是“道”能否得傳的關鍵所在,在韓愈“傳道、授業、解惑”的基礎之上,歷代學者多有補益,章學誠在其《師說》[31]中提出的“不可易之師”的標準最具代表性。

章學誠認為韓愈所作《師說》乃“為當時之弊俗而言之也,未及師之究竟”,他認為對教師而言,傳道與授業、解惑之間存在質的差別,盡管“業有精粗,惑亦有大小”,能授、能解之人,固然可以稱之為“師”,但這與“傳道”之師是不可同日而語的,因為章學誠將“道”視作人之為人的根基,“人失其道,則失其所為人”是也,而“道”見之于“章句訓詁,史學淵源,筆削義例”之中。正是基于這樣的認識,他將教師分為“可易之師”與“不可易之師”,而劃分的標準便是能否“傳道”。

所謂“可易之師”即“講習經傳,旨無取于別裁;斧正文辭,義未見其獨立;人所共知共能,彼偶得而教我;從甲不終,不妨去而就乙;甲不告我,乙亦可詢。”章學誠雖未直言,但其話外音自然是對教師在科舉應試之風的影響下終日所講無非偶然得來的共知共能的應試機巧現象的不滿,在他看來應試之文皆為“不究于道”的“末藝”,傳授這些知識的教師是隨處可遇的“可易之師”。章學誠眼中的真正教師乃是以傳道為己任的“不可易之師”,有兩種教師可以稱為“不可易之師”:一則學有專門,即“竹帛之外,別有心傳,口耳轉授,必明所自”;二則學有獨得,即“學問專家,文章經世,其中疾徐甘苦,可以意喻,不可言傳”。此二者的共同之處在于,所教授的內容只能在他們這里學到,別處無從獲得。章學誠深為師道不傳而悲戚,并認為造成這種局面的原因在于“不見不可易之師”,于是對教師提出爭做“不可易之師”的呼吁。在章學誠之前,明代學者莊昶便將當世之師劃分為位號之師、句讀之師、講說之師和心傳之師,其中“心傳之師”①即與章學誠所言“不可易之師”相類似;在其之后清代學者陰承方也意識到“惑”與“業”有大小之分,“惟受業、解惑之大者,乃所以傳道也”[32]。可見,教師自覺擔負起“傳道”的職責,才是師道得以傳的根本旨歸。

除了上述對“傳道”的具體要求之外,后世學者對韓愈所規定的“傳道、授業、解惑”的教師職責也有所補益。南宋俞文豹指出教師還要承擔起陶鑄弟子性格的責任,即所謂“難疑答問之外,則熏陶其氣質,矯揉其性情,輔成其材品”[33]。吳玉綸則針對教學方法提出建議,提出要根據知識的難易程度合理安排教學順序,教學過程也應輔以恰當的方法措施,“誘掖、獎勸、激勵而裁成之者,克之以剛柔,循之以次第”[34]。此外,后世學者還特別重視教師“因材施教”的能力,認為教師應當“因其質而施其教”[35],根據學生所具備的不同特質有針對性地教授不同的知識,做到各盡其才。

教師如能以“傳道”為己任,做到“學有專門”、“學有獨得”,還能掌握一定的教育教學技巧,師道得以傳,指日可待矣。

(三)“尊師敬學而后道傳”

“恥學于師”是韓愈慨嘆“師道不傳”的重要原因,其后,受科舉和經濟關系的影響師生關系受到了前所未有的破壞,輕師、賤師、凌師、慢待師等“不尊師”的現象愈發嚴重,進一步坐實了“師道不傳”的社會基礎。因此,后世學者意識到若要師道得傳,僅解決教師自身的問題還不夠,還需解決社會對教師的態度問題以及“貌合神離”的師生關系問題。

宋代學者王令認為“道之衰微,迄于余周”[36],至暴秦而至墮壞,而在漢代能夠得以修復的原因就在于“士猶能相尊師”。李元春在《師道議》中更是明確闡發了“尊師”與“傳道”之間的利害關系:“天下之無師也,非無師也,世之不知尊師也。世之不知尊師,由師道之不立也。人不知尊師,則子弟之成材也難”[37]。其所講的內在邏輯在于:不尊師,則無師;不尊師,材不成。因此,作為家中長輩若望后輩成材,便要自覺做出尊師的表率“為父兄者能敬師,則子弟方知敬學”[38];而作為學生“不能敬其師,是輕其身。輕其身焉,使道孤而無與傳、藝抑而無與宣”[39],所以若要真正掌握教師所傳之道,更應當發自內心地尊敬老師,將尊師視為求學問道的必備環節對待,“凡為弟子者,皆有尊師重道之心,心悅誠服,如饑渴之于飲食,瞽之需相,夜之需燭,不徒視為泛泛應酬之具”[40]。袁嘉谷為此專門向天下從師者進言,從不用面向規定了尊師的行為要求:“溫溫矩范,是曰親師;疑問無隱,是曰敬師;師有過則諫,是曰愛師;力成己學,是曰尊師;師傳沒世而不忘,是曰報師”[41]。普羅大眾共同自覺維護教師的尊嚴,教師在精神人格上得到充分尊重和滿足才能專心以傳道。

針對因“年相若,道相似”而恥學于師的情況,后世學者提出了建立一種新型師生關系的構想,即“師友關系”。自宋代開始便有學者注意到“師友”關系的重要性,“士大夫守宗廟與朝廷之事甚眾,則不可以無友;至于天子之勢,大于諸侯,則尤不可以不學無師友也”;“夫修身至于足以取人者,學之效也,而果可以不學于師友乎?”[42]其言意在說明,個人的精力和智識畢竟有限,無法獨自對人生的復雜事務,所以需要取法于友,求助于友,而這樣的“友”某種程度上扮演的已然是“師”的角色。明代學者李贄曾對“師友”關系進行詳細闡述,他指出“師”與“友”是同樣的,本毋需區分,更不必受繁文縟節的束縛;不能有所教授的“友”不能稱之為“友”,不能“推心置腹”的“師”也不能稱之為“師”,所以他說“若不可師,即不可友”,“言友,師在其中矣”[43]。與李贄幾乎同時的何心隱也表達了同樣的看法“可以相交而友,不落于友也。可以相友而師,不落于師也,此天地之所以為大也”[44]。黃宗羲也曾撰文列舉往來名儒以“師友”的名義相互切磋以求道的事例:“昌黎言李翱‘從仆學文’,而李翱則稱‘吾友韓愈’,或稱‘退之’,未嘗以為師也。象山為東萊所取士,鵝湖之會,東萊視象山如前輩,不敢與之論辨;象山對東萊則稱‘執事’,對他人則稱‘伯恭’,亦未嘗以為師也。即如近世張陽和,其座師為羅萬化,尺牘往來,止稱兄弟,不拘世俗之禮也”[45]。這些不以師弟子相稱的名儒,卻能夠真正做到不以利益相親,唯以赤誠相待,并能相切磋以求道,從而共同精進學業,這才是以教學互動為根本前提的純粹師生關系的應有樣貌。

總而言之,韓愈之后“師道仍不傳”主要表現有三:其一,科舉之風盛行教師只能以“舉業”為授,“道”因之失去了傳承的市場;其二,受經濟發展的影響,“教書”成為了教師賴以生存的技能,一切教學行動都只能受限于雇傭之人,“道”失去了傳承的主動性;其三,在以“利”為導向的社會風氣之下,士子只慕名利無心向學,“道”失去了傳承的主體,由此好為人師、好為人弟子、世不尊師、師生關系破壞等一系列與教師相關的社會問題隨之而來。為使師道重新得以傳承首先就要提高擇師的標準,讓真正有“師實”的人成為教師,教師本身當以“不可易之師”作為自己的職業追求,全社會也應共同營造“尊師重道”的氛圍,從而真正提高教師的社會地位。當下,教師職業也面臨著前所未有的沖擊,或許可以從歷史的經驗尋找一條走出困境的出路。

注釋:

①原文無標題,根據文章內容和原文第一段:“昔昌黎作《師說》,其意指蓋慨當時學者數足已自封,而未知師乎人也”,故將題目定為《“師說”》。

① 原文題為《溫故知新》,根據文章內容和原文最后一段:“昌黎子所云‘解惑之師’耳,非所謂‘傳道之師’也。作如是解,以續師說。”故將題目改為《“續師說”》。