老年人偏頗體質在久坐行為與認知衰弱間的中介效應研究

崔光輝,李少杰,尹永田,陳莉軍,劉馨謠,陳磊

本研究價值:

通過文獻梳理發現,久坐行為可能與老年人認知衰弱有關,但其具體機制尚未明確。本研究首次從中醫體質角度出發,初步證實了偏頗體質在二者的關聯中存在中介效應,但同時也存在一定的局限性,一是久坐時間為主觀報告,可能與真實情況存在一定偏倚;二是橫斷面調查無法說明三者間的因果關系,期待未來基于客觀測量的縱向研究加以證實。

鑒于衰弱與認知功能間的密切聯系,國際專家組提出了認知衰弱的概念,即在排除癡呆的情況下個體同時存在身體衰弱和認知功能下降的臨床狀態[1]。研究表明,久坐是老年人衰弱和認知功能障礙的共同危險因素,但能否將其推論為認知衰弱的預測變量尚未可知。此外梳理文獻發現,以往學界主要從血液流變學、慢性炎性反應、神經和內分泌等生物學的某一角度探討久坐對衰弱或認知功能的影響機制[1-2],缺乏一定的整體意義。中醫體質學說為研究久坐與認知衰弱的關聯提供了新的理論來源。作為在個體生命過程中形成的關于形態結構、生理功能和心理狀態多方面的相對穩定的綜合特質[3],中醫體質遵循著生命過程論、環境制約論、稟賦遺傳論、形神構成論等基本原理[4],其中環境制約論強調個體中醫體質的形成與變化受自身生活方式與所處外界環境的影響。史穆然[5]研究表明久坐與偏頗體質有關。此外,根據體病相關理論,中醫體質類型與疾病的發生、發展和預后關系密切[6]。李典鶴等[7]、路瑩[8]認為偏頗體質與認知功能障礙和衰弱有關。由此推斷,偏頗體質可能在久坐與認知衰弱的關聯中起中介作用,但目前尚未見文獻報道。故本研究通過對濟南市老年人進行橫斷面調查,系統分析久坐行為、偏頗體質與認知衰弱三者間的關聯性,并進一步驗證偏頗體質在其中的中介作用,為后期干預提供新的思路和借鑒。

1 對象與方法

1.1 研究對象 采用分層整群抽樣法,于2019年12月以各區縣經濟發展水平為依據,將濟南市10個區、2個縣劃分為4層,采用隨機數字表法從每層抽取1個區縣,每個區縣隨機抽取2個街道或鄉鎮,每個街道隨機抽取2個社區或行政村,共計調查6個社區和10個自然村,對該社區或行政村中1 130例符合納入標準的老年人進行調查。研究對象納入標準:(1)年齡≥60歲,有居住地戶口者;(2)無聽力、認知功能或精神障礙者;(3)無重大疾病者。

1.2 方法

1.2.1 一般資料調查表 由研究者自制,包括受試者的性別、年齡、婚姻狀況、家庭經濟水平、受教育程度以及所患慢性病數量,其中月平均收入<2 500元為家庭經濟水平較低,2 500~5 000元為家庭經濟水平一般,>5 000元為家庭經濟水平較高。

1.2.2 久坐行為評估 采用國際體力活動問卷(International Physical Activity Questionnaire,IPAQ)短卷調查老年人近1周的久坐時間。該問卷前6個問題分別從高、中等強度體力活動和步行3個方面詢問受試者體力活動的1周頻率及每日累計時間,第7個問題詢問個體的靜坐情況[9]。本研究參照國內外相關文獻[10-11],以5 h/d為分界,設久坐時間≥5 h/d 為久坐行為,<5 h/d 為非久坐行為。

1.2.3 中醫體質類型測定 采用王琦教授編制的中醫體質量表(Constitution in Chinese Medicine Questionnaire,CCMQ)評估老年人中醫體質類型,該量表由平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、血瘀質、氣郁質、特稟質等9個亞量表、60個條目構成,各個亞量表的Cronbach's α系數為0.72~0.82;各亞量表條目得分相加為該體質類型的原始分數,然后再將其換算為轉化分數,各亞量表的轉化分數為0~100分[12]。若平和質轉化分≥60分且其余8種體質轉化分<40分,則判定為“是”;若偏頗體質轉化分≥40分,則判定為“是”。

1.2.4 認知衰弱評估 采用簡易精神狀態量表(Minimental State Examination,MMSE)評估老年人認知功能。該量表由FOLSTEIN等[13]編制,在中國人群中的評價者間一致性和間隔2~6 d 重測信度分別為0.97 和0.90[14],包括時間和地點定向力、記憶力、注意力與計算力、回憶力、語言能力5部分,共計30個條目。每答對1題計1分,總分為30分。以初中及以上受教育程度MMSE≤27 分、小學文化程度MMSE≤24 分、文盲MMSE≤21 分為標準,判定受試者存在認知功能障礙[15]。

采用Tilburg衰弱量表評估老年人衰弱狀況。該量表由GOBBENS等研發,奚興等[16]翻譯漢化,包括軀體衰弱、心理衰弱、社會衰弱3 個維度,共計15 個條目構成,Cronbach's α系數為0.686。每一條目均采用0、1計分法,總分范圍為0~15分,≥5分為衰弱,分數越高表明個體衰弱癥狀越嚴重。

若研究對象同時存在認知功能障礙和衰弱癥狀,則將其判定為認知衰弱。

1.3 統計學方法 采用EpiData 3.1軟件建立數據庫,實行雙人雙錄入。采用SPSS 25.0軟件進行數據分析,符合正態分布的計量資料以(±s)表示;計數資料以相對數表示,采用χ2檢驗比較不同特征老年人認知衰弱患病率的差異;將中醫體質類型轉換為二分類變量后,參考相關文獻[17-18],采用KARLSON等[19]開發的基于效應尺度分解的KHB法分析偏頗體質在久坐行為與認知衰弱間的中介效應。雙側檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 不同人口學特征老年人認知衰弱患病率 本研究共發放問卷1 130份,回收有效問卷1 091份,有效回收率為96.55%。老年人年齡60~93歲,平均年齡(70.4±6.6)歲;有久坐行為358例(32.8%),無久坐行為733例(67.2%);平和質448例(41.1%),偏頗體質643例(58.9%);認知衰弱89例(8.2%),非認知衰弱1 002例(91.8%)。

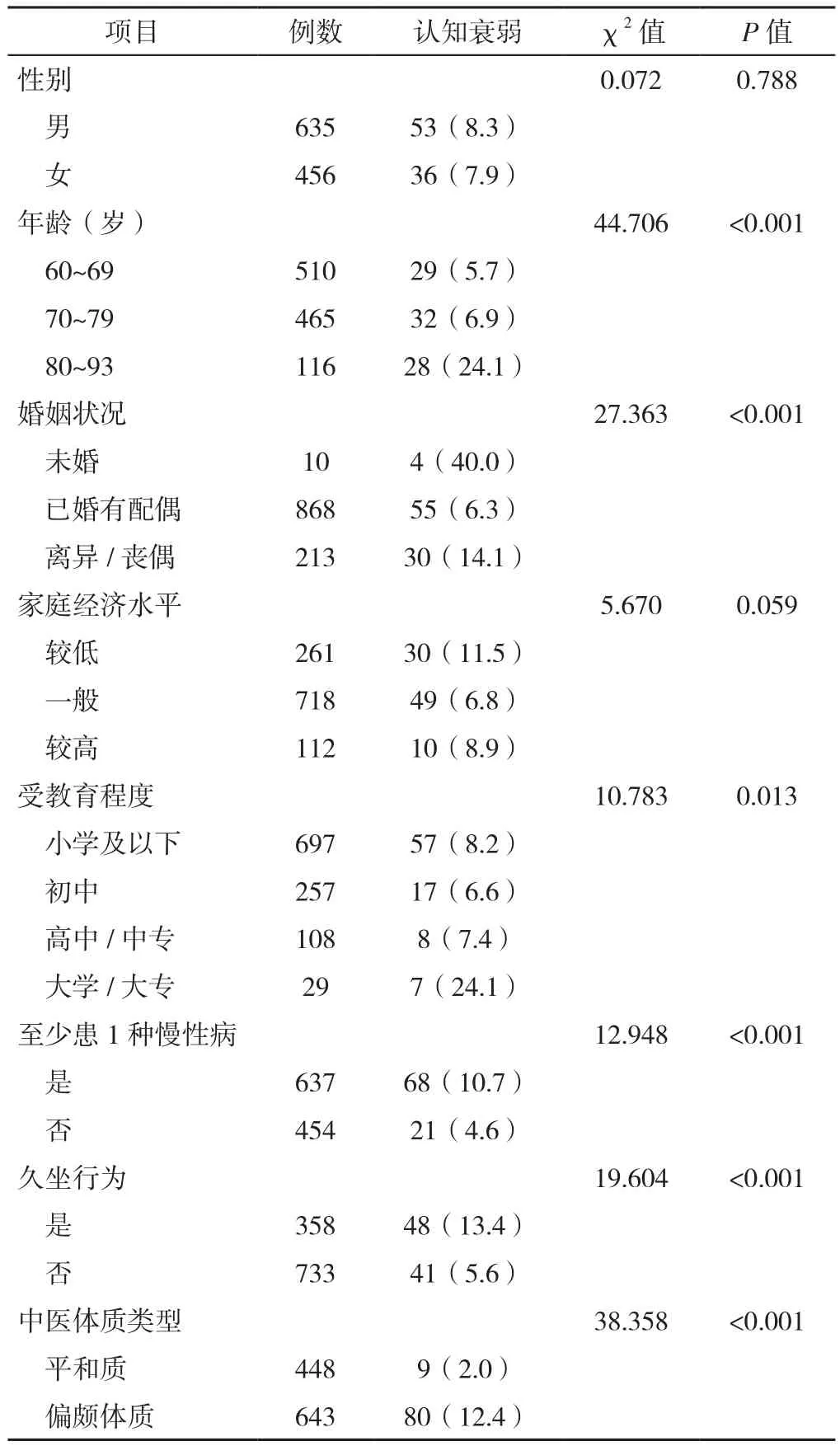

不同性別、家庭經濟水平老年人認知衰弱患病率比較,差異無統計學意義(P>0.05);不同年齡、婚姻狀況、受教育程度、至少患1種慢性病情況、久坐行為、中醫體質類型老年人認知衰弱患病率比較,差異有統計學意義(P<0.05,見表1)。

表1 不同人口學特征老年人認知衰弱患病率比較〔n(%)〕Table 1 Comparison of cognitive frailty prevalence in elderly people by demographic factors

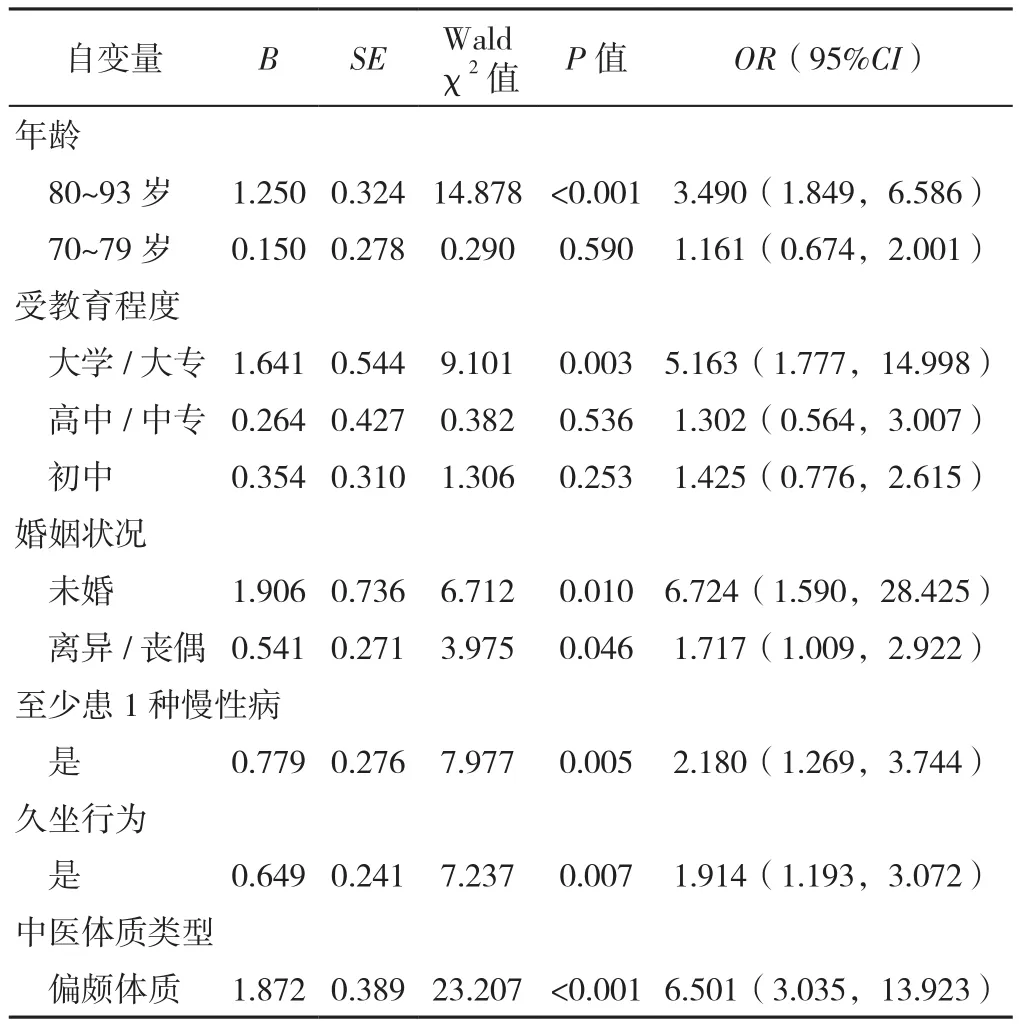

2.2 老年人發生認知衰弱影響因素的多因素Logistic回歸分析 以老年人是否發生認知衰弱(賦值:1=否,2=是)為因變量,年齡(賦值:1=80~93歲,2=70~79歲,3=60~69歲)、受教育程度(賦值:1=大學/大專,2=高中/中專,3=初中,4=小學及以下)、婚姻狀況(賦值:1=未婚,2=離異/喪偶,3=已婚有配偶)、至少患1種慢性病(賦值:1=是,2=否)、久坐行為(賦值:1=是,2=否)和偏頗體質(賦值:1=是,2=否)為自變量進行多因素Logistic回歸分析,結果顯示,年齡、受教育程度、婚姻狀況、至少患1種慢性病、久坐行為和中醫體質類型是老年人發生認知衰弱的影響因素(P<0.05,見表2)。

表2 老年人發生認知衰弱影響因素的多因素Logistic回歸分析Table 2 The factors influencing cognitive frailty in elderly people included in the multivariate Logistic regression model

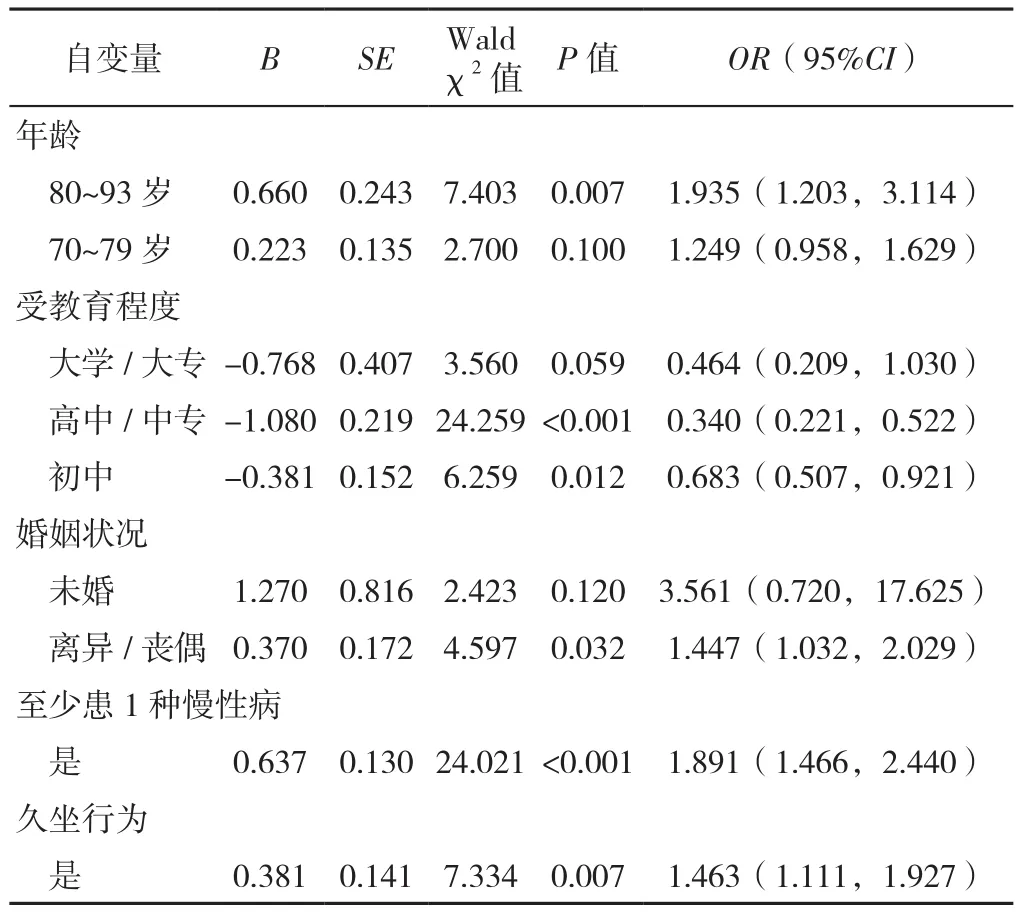

2.3 老年人偏頗體質在久坐行為與認知衰弱間的中介作用 采用逐步法進行中介作用分析,第一步檢驗久坐行為對老年人是否為偏頗體質的影響:以老年人偏頗體質為因變量(賦值:1=否,2=是),年齡、受教育程度、婚姻狀況、至少患1種慢性病、久坐行為為自變量(賦值同2.2中自變量)進行多因素Logistic回歸分析,結果顯示,年齡、受教育程度、婚姻狀況、至少患1種慢性病、久坐行為是老年人中醫體質類型的影響因素(P<0.05,見表3)。

表3 老年人久坐行為對偏頗體質影響的多因素Logistic回歸分析Table 3 Multivariate Logistic regression analysis of the association of sedentary behavior on abnormal TCM-based constitution in elderly people

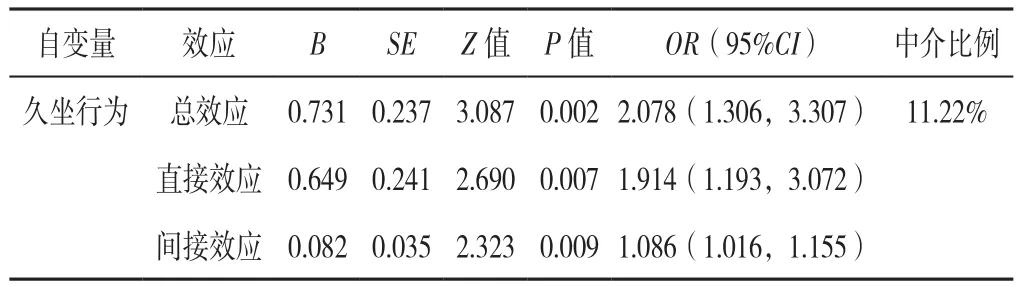

第二步采用基于效應尺度分解的KHB法檢驗久坐行為通過偏頗體質影響認知衰弱的中介效應,結果表明,老年人偏頗體質在久坐行為與認知衰弱間存在中介效應(Z=2.323,P<0.05),中介效應占總效應的11.22%(見表4)。

表4 久坐行為對老年人認知衰弱影響的效應分解Table 4 Decomposition of the effect of sedentary behavior on cognitive frailty in elderly people

3 討論

本研究結果顯示,年齡、婚姻狀況、至少患1種慢性病是老年人發生認知衰弱的影響因素,與以往研究[20]結果一致;但受教育程度越高認知衰弱患病率越高與以往研究[20]結果相悖,可能與本研究中MMSE采用的截斷值有關。本研究結果還顯示,久坐行為是老年人發生認知衰弱的影響因素,目前尚未見相關文獻報道。通過文獻梳理發現,以往學界僅關注久坐與認知功能或衰弱其中一者的關系,缺乏對久坐和認知衰弱的分析。但由于二者常合并出現且可能使得老年人發生癡呆甚至死亡等不良結局的風險顯著增加[1]。因此,明確認知衰弱的預防和干預意義重大。本研究發現,作為衰弱與輕度認知功能損害共同的影響因素,久坐行為可以被推論為認知衰弱的預測變量。盧霞等[21]認為,久坐時間越長,C反應蛋白等炎性標志物水平越高,而這些物質在炎性衰老中扮演重要角色。此外,一項系統評價指出久坐時間過長與白質高強度體積(WMHV)增加、腦源性神經營養因子(BDNF)水平降低、內側顳葉厚度變薄、腦血流量異常等變化有關,而這些變化可能是認知衰弱的部分病理過程[1,22]。郭雁飛等[23]認為久坐時間過長與個體肥胖、胰島素抵抗、代謝綜合征等臨床問題有關,進而削弱個體的生理儲備,損害個體的認知功能,最終導致認知衰弱的發生。

中介作用分析結果顯示,偏頗體質在久坐行為與認知衰弱間存在中介效應,即久坐行為不僅直接影響認知衰弱,還可以通過偏頗體質起到間接作用。本研究觀點首次從中醫體質的角度闡釋了久坐與認知衰弱關聯間的具體機制。其一,久坐行為能夠影響老年人的偏頗體質,與潘鈺婷等[24]研究結果相一致,進一步證實了包括久坐在內的生活方式等后天因素在個體中醫體質形成與變化的作用。具體結合歷代醫家學術觀點來看,《素問·宣明五氣論》中提到“久臥傷氣,久坐傷肉”;明代醫家趙獻可的“腎間命門學說”認為,足動則一陽從下而生,命門居臟腑之下極,故足動可生腎間命門之火,長期久坐足不動則真陽虛衰[25];《呂氏春秋》認為“流水不腐,戶樞不螻,動也。形氣亦然,形不動則精不流,精不流則氣郁”;李東垣所著《醫學發明·諸脹腹大皆屬于熱》中提到“膏粱之人,或食已便臥,濕熱之氣不得宣化”[26]等,這些記載都在一定程度上說明久坐少動的生活方式會造成人體陰陽失調,氣血失和,最終導致偏頗體質的形成。除此之外,現代醫學研究發現在持續性靜坐、少動一定時間后,機體則會釋放“負面信號”,造成體內調節脂類和葡萄糖代謝的基因功能異常[27],這在一定程度上可能與痰濕質等偏頗體質的生物學基礎有關[28]。總之,久坐與老年人偏頗體質關系密切。再者,《素問·經脈別論》提到的“勇者氣行則已,怯者則著而為病”以及《靈樞·論勇》篇的“卒然遇烈風暴雨,或病,或不病,或皆病”說明個人體質的差異是發病與否的重要條件[29],當老年人出現偏頗體質時,意味著其對疾病的抵抗力和耐受力下降,因而發生認知衰弱的風險更高。近年來學界運用遺傳學等現代科技與方法,從微觀水平探索中醫體質的特點,結果發現與平和質相比,偏頗體質在基因表達方面具有顯著差異,這些上調或下調的基因位點涉及免疫應答、炎性反應、細胞凋亡和物質合成等各類信號轉導通路[30]。此外,在血脂和激素等生理生化指標、腦電信號和認知加工速度方面,二者也存在不同[31]。由此可見,上述提到的偏頗體質的生物學基礎在一定程度上參與了認知衰弱等諸多疾病的發病與進展。

綜上所述,久坐行為不僅能夠直接影響老年人認知衰弱的發生情況,還可能通過偏頗體質間接對其產生作用,這進一步豐富了體質可變和體病相關的理論內容。研究提示今后應進一步凸顯“辨體、調體”和中醫治未病在認知衰弱預防與干預中的地位。但本研究也存在一定的局限性,一是久坐時間為主觀報告,可能與真實情況存在一定偏倚;二是橫斷面調查無法說明三者間的因果關系,期待未來基于客觀測量的縱向研究加以證實。

作者貢獻:崔光輝、李少杰、尹永田負責構思與研究設計,撰寫論文;崔光輝、李少杰、陳莉軍開展問卷調查;崔光輝、李少杰、劉馨謠、陳磊進行數據錄入;崔光輝、李少杰負責數據處理,并分析解讀結果;尹永田、陳莉軍負責文章的質量控制與審核,監督管理。

本文無利益沖突。