量質互悖:明中后期兩浙鹽業緝私的定量考核制度及演變

摘? 要:明代,官府為通過緝私來實現鹽業之專營,而不斷強化緝私。為督促承役緝私的吏役完成鹽業緝私任務,官府逐漸形成了一套以緝私限獲為要求的定量考核制度。定量考核的內容是以限獲為依據,通過賞罰機制實現對吏役的督促,由此形成的定量考核體系確保正鹽的市場壟斷地位。官府建構該制度的目的在于通過量的規定實現緝私質的變化。具體到緝私制度,就是讓績效考核與吏役收益掛鉤,迫使承役人按時、足量完成官府制定的緝私數額,從而實現打擊私鹽的目的。

關鍵詞:明代鹽業;緝私;吏役;兩浙;限獲中圖分類號:K248.205

文獻標識碼:A?????????? 文章編號:1003-9864(2021)01-0027-11

在中國歷史中,鹽業長期為官府專營,為保證鹽業專營而衍生出鹽業緝私制度。專營與走私彼此依存、相互博弈。對于鹽業緝私,學界關注較多,但制度上的研究尚待明確,尤其是基層的運作實態及驅動力的研究還不足①。特別是如下問題亟待探尋:是什么制度讓緝私人員全力緝私,從而保護鹽業專營得以長存?本文以明代兩浙鹽業定量緝私為核心,對鹽業緝私的定量考核制度演變進行梳理,深入探討該制度的運作實態。

一、考核依據的限獲及其演變過程

在明代鹽業緝私中,參與者主要有三類:一類為衛所軍士充任捕兵;一類為府縣巡捕充任鹽快;另一類為巡檢司民壯弓兵充任捕役,除此之外偶見總催臨時充任鹽場捕役的情況。其中,府縣巡捕與巡檢司民壯弓兵的鹽業緝私定量考核在數量上無異,在制度設置上也保持高度一致,故一并而論。至于府縣與巡檢司吏役何時合一,目前尚未找到蹤跡。

為促使承役人足量完成鹽業緝私任務,明中期逐漸形成了一套將承役人收入與緝私數額掛鉤的定量考核制度。在支付方面,發給衛所承役捕軍者稱為月糧,發給府縣巡捕與巡檢司弓兵民壯者稱工食,二者發放依據皆與鹽業緝私的定量考核掛鉤。有關鹽業緝私的定量考核記載最為清晰連貫的時間是嘉靖二十七年(1548)至天啟三年(1623)之間,因此本文著重對此間變化進行研究。定量考核作為一種對執行人進行督促的手段,盡管名稱不同,但其形式在明代諸多領域頗為常見,而相關研究多關注官僚層面,有關基層吏役的考核,以胡鐵球的研究最為深入,他在《明代歇家研究》中對賦役體系中的比限做了概念上的定義。賦役中的定量考核,又稱“比限制度”。胡鐵球認為,“比”是政府根據賦役冊籍查核完欠,對于所欠部分進行“追征”;“限”是“交納期限”,是政府為了及時完納賦役,把一年分成若干個交納期限,每個期限配有固定份額。此即納稅者按照上級既定的期限分項和分比例交納賦役,對于到期未如數完納者進行相應懲罰的一種制度①。在鹽業緝私中,“比”與賦役制度一致,其主要內容為比較、查核、追征。“限”在緝私中通常體現在“限獲”之中,比賦役制度中的限在內容上更為繁復。其主要根據為記載人員業績的“稽績簿”中的“限獲”要求,以此作為依據進行“追比”。在限獲之外,對超過限獲以資鼓勵的“賞格”,于賦役制度中是不曾有過的,比的頻率亦與賦役制度有異。從邏輯上講,“限”是名詞,是規則與依據;“比”是動詞,是依據規則辦事,一言以蔽之:無限不成比,無比限不成。介乎此,“限”才是比限制度的核心內容,接下來首當對“限”進行論述。

緝私中“限獲”的“限”內涵有二:一為時限;二為量限。時限是考核頻率,有每季一限,有每月一限,至年終有年限。量限是規定緝獲鹽斤數,構成定量緝私中的核心內容。量限在不同時期屢有調整,但通常是依據各地實際情況,以三等酌定限獲數。限獲考核在明代起于何時,有待考證,可能與正德五年(1510)每月結報相關,史載:(正德五年)又令江西、湖廣三司掌印官同各守巡等官巡捕私鹽,每月結報巡鹽御史,奏準②。由于每月結報對地方緝私形成督促,在此后形成按照限獲考核進行考察應是可以想見的。從目前史料看,在嘉靖初年便有限獲之稱。嘉靖六年(1527),王朝用立禁約有“各衙門僉編應捕人役,每季巡獲鹽斤亦有定則”,這是確立府縣、巡檢司依照定量緝私的直接證據③。嘉靖二十七年巡鹽御史鄢懋卿制定統一的按季考核制度,主要對衛所軍士、府縣巡捕、巡檢司弓兵的私鹽緝獲數進行額定按季考核,并暫停扣補,只是更詳細的實施細節因記載不詳,難以深入了解。至嘉靖四十年,鄢懋卿總理鹽政,各地無論沖僻與否,皆逐一制定限獲并據此緝私,相關脈絡僅見萬歷年間巡按直隸等處監察御史劉翾上《條陳鹽法未盡事宜以體民情以裨國計疏》有所涉及。劉翾之批評雖有夸張,可牽扯出若干節點性問題,節錄如下:

凡府、州、縣、衛所、巡司,離鹽場五百里內者,每月要獲私鹽六千斤;五百里外者,每月三千斤。其封域之大小,戶口之多寡,弗計也。甚至府縣衛所并設一,每處限以三千官引,月繳千余私鹽,猶拘定額。每每比較、查盤、羈孿、追并,行之益久,積弊叢生。④

嘉靖四十年,鄢懋卿主導的鹽業緝私定量考核是不論各地情況,以距離鹽場道里劃分為二,500里內定限6000斤私鹽,500里外定限3000斤私鹽。之所以如此考慮,應是打擊鹽場流出的私鹽。緝私單位涵蓋各府縣、巡檢司、衛所,并對相應人員進行嚴格考核,還有相應的追比與扣補措施。該法令以離鹽場距離為衡量尺度,不考慮各地實情,各地緝私亂象百出。雖然弊竇叢生,但此后歷任巡鹽御史皆秉承鄢懋卿建立的制度架構,主要停留在對各地編訂限獲數目作局部調整。其變化最大的當屬隆慶五年(1571),兩浙巡鹽御史吳從憲制定的“捕獲三等派則”,對衛所、巡檢司進行了局部調整,留存了一份完整的府縣巡檢司緝私限獲表①。吳從憲編訂鹽業緝私數據的核心可歸結為如下三點:其一,無論衛所還是府縣、巡檢司,全面推行募役法;其二,對限獲與緝私收入全面掛鉤進行定量考核;其三,對弘治二年(1489)所推行的弓兵于里甲派役,調整為于田畝起科以作緝私人役工食。所謂三等派限,即按照地方沖僻分為上、中、下三等,定以不同征解派役比例,上等為“私鹽盛行之地”按完限比例全面折銀以80%給付緝私人役工食;中等為“私鹽稍沖之處”則以限獲之數折價,按100%給付工食;下等為“居山谷、海島、舟楫不通,私販鮮至”,則以限獲之數折價,100%抵課,緝私則按價值以50%充賞②。以上等為例,具體流程如下:

……將兩浙十一府、一州、七十五縣及各衛所、巡司逐一甄別,分為沖僻三等……其一等……募役工食即以所限船鹽數上起科,俱以十分為率,官常以八分給銀,民常以十分納官。如所納價值六十兩者,每年徭編工食銀四十八兩;價值一百五十兩者,每年編銀一百二十兩;價值三百兩者,年編銀二百四十兩,沖要衛所亦然。③

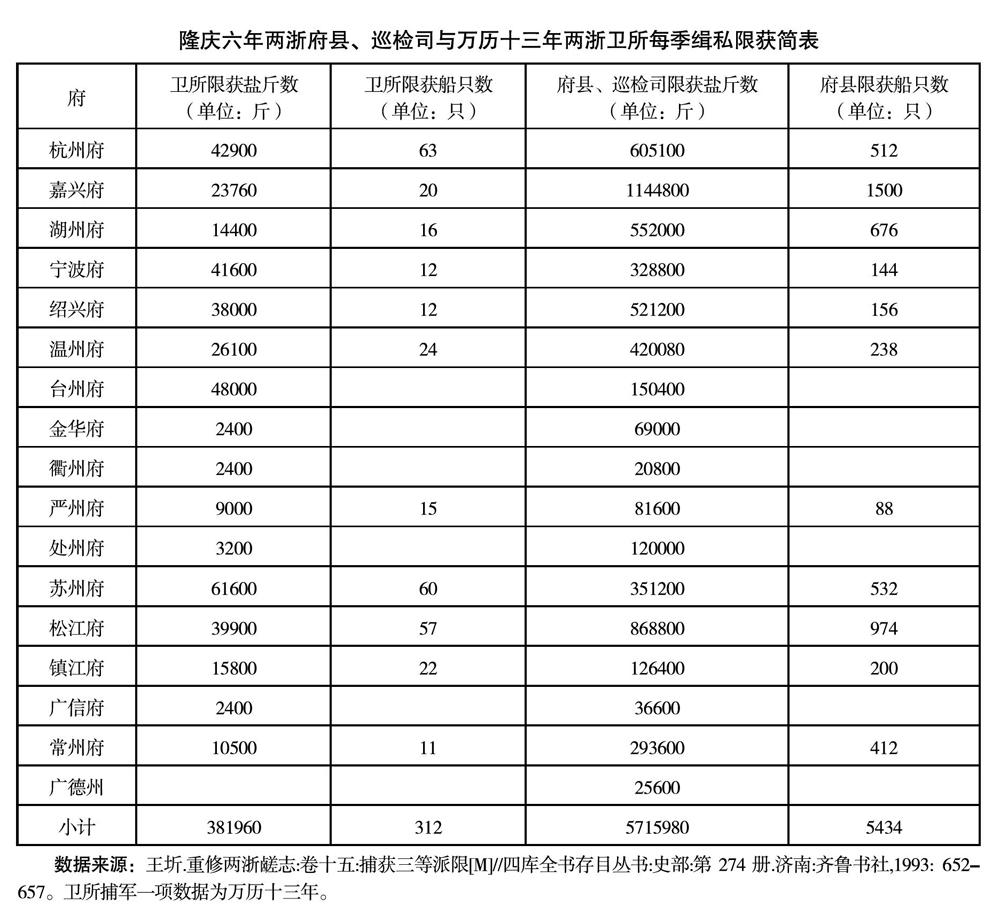

這概括下來便是按沖僻三等對府縣、巡檢司、衛所派限,起科數目依照所規定的捕獲船鹽數折銀起科,按實征數額的80%募役緝私。這一調整讓定量考核有了制度與經濟支撐,所帶來的變化甚巨。各地限獲的具體數字于次年,即隆慶六年刊行,并長期沿用。至萬歷十三年(1585),巡鹽御史詹事講基于衛所月糧與扣補出現所罰大于所緝,以及衛所占役嚴重,軍士限獲過高導致累賠等問題,主要對限獲數額下修。以上兩次調整,皆有十分詳盡的記載,可見如下簡表:

續表

從上表可以看出,緝私人役主要是府縣巡捕及巡檢司民壯弓兵,限獲要求呈現出浙西高于浙東的趨勢,這與人口多寡、交通便利程度、市場密集度以及走私頻率有關聯。有鹽場的沿海府縣,緝私限獲顯著高于無鹽場的內地府縣,間接證明后來的調整依舊殘留了鄢懋卿以鹽場距離定立限獲之痕跡。此外,兩浙鹽區還規定在水路較多的緝私單位增加緝獲船只要求;在走私猖獗之地還有緝獲人犯要求。將獲船、獲犯也納入定量考核內容,提升了考核的真實性與準確性,也在一定程度上反映走私規模。按照定量要求看,單季度兩浙鹽區便要緝獲6097940斤鹽,5746只船,如此巨大的抄沒要求,讓緝私制度與走私現象出現互悖:定量緝獲數越多,越能反映緝私效力,但也說明走私規模越來越大。此外,如此巨大的定量要求,是否能達到打擊食鹽走私的目的,也要打一個問號。

此前所述針對量限,限獲內涵在量限之外尚有時限。史載:令照舊限數(嘉靖二十七年之限獲數)巡獲,中間果系難于獲足,各該衙門官按季稽查,不拘零獲①。前文所提到的“按季”或是“按月”,皆是明確時限。但衛所與府縣巡檢司序列迥異,因此衛所出現限獲不足扣補月糧,導致月糧不勝扣補的情況。萬歷十三年②,兩浙巡鹽御史詹事講對衛所限獲做了調整,確立了“酌量地方沖僻與捕軍多寡,通融酌減”的方針。若違時限或未及量限,則以衛所緝私人的收入折價沖抵,若超出限額,有相應獎勵。罰是為扣補,賞是為賞格,追比是責任追溯。在月限之外,每年還有年終查核,因此還有年限或年終比。

在時限之外尚有一種遇閏加征。緝私限獲以月編訂,農歷有閏年、閏月,因此還有遇閏加限的設定。其加征方式有二,一種為單列加征數目,一種與常年一致。單列加征的如平湖縣于民壯內輪僉巡緝船、鹽,每季限鹽一萬八千斤,船二十四只,遇閏加鹽六千斤、船八只,縣屬乍浦、白沙灣巡檢司“每季各限鹽一萬八千斤,船二十四只,遇閏加鹽六千斤,船八只”③。顯而易見的是遇閏限獲反倒增加超過常年三成,說明閏年在實際情況中有變相加額的情況。同樣的情況還出現在崇明縣西沙三司,“每遇閏加績鹽三千三百三十三斤,績船四只七分,績犯四名七分”①。與常年一致的僅見嘉興縣“每季限獲鹽一萬八千斤,船二十四只,遇閏如派”②。遇閏加征,出現時間不詳,不過可以肯定,采取這種方式是通過不斷實踐所累加經驗而設定的,說明明代緝私體系的完善有一種經驗性動因。

二、賞格與扣補的定量設置

“賞和罰是制度的神經。”③若無賞罰,制度便沒有感知與反饋能力。明代賞格最初作為戰時激勵,以殺敵首級記功,此后這種激勵邏輯也轉移到鹽業緝私,只是不再以首級衡量,轉變為以走私鹽斤、人犯、船只數衡量。賞格規則的起源值得玩味。洪武年間,龐安任嘉興通判,“是時鹽政殊嚴,安獲鹽徒械送京師,而以鹽賞捕獲者”,然而“戶部以安違例取罪狀”,之后龐安上書辯稱“律者,萬世之常;例者,一時之旨”,若“今欲準例而行,則與給賞捕之律相違,而使陛下失大信于天下也”④。龐安此番陳詞得到朱元璋首肯,并最終成律。《大明律》便有“非應捕人告獲者,就將所獲私鹽給付告人充賞”之律,此時捕鹽以鹽為賞成為通例⑤。正統元年(1436),“令各處首獲私鹽者,鹽入官,以鈔照時給賞”,給賞方式由以贓充賞,轉變到折鈔給賞⑥。正統三年又立賞格,至此獲鹽賞格由折鈔給賞轉變為按賞格折鈔給賞⑦。不過正統年間的給賞調整,是否包含府縣、巡檢司應捕人役,尚難定論。由于鈔法體系崩壞,繼續沿襲以鈔充賞,對于緝私的誘導作用日減,官府意識到有必要調整獎賞方式。在嘉萬年間的白銀貨幣化趨勢下,賞格也順勢折銀,具體變化過程尚待材料補充。目前僅有萬歷十三年以后之記載,然此時已完全折銀。不過折銀的時間與大規模削減地方民壯幾乎同時開展,此間聯系如何亦未可知。自隆慶到萬歷年間,地方巡檢司弓兵規模有所縮小,如常州府:澡港額管百名,成化間減三十名,萬歷間復減三十名,今存四十名⑧。該府“小河額管百名,成化間減三十名,隆慶間減二十名,萬歷九年復減十名”⑨。在蘭溪縣,“其屬有典吏一名,歲僉弓兵五十名,專以盤詰奸細、禁治私鹽、巡捕盜賊,為見(萬歷年間)有弓兵職二十名。”⑩由于各地出現縮編弓兵的情況,其基本工食便有盈余,到萬歷十三年,兩浙巡鹽御史孫旬“題原額捕人于各縣民壯之內一體全編,除本身工食外,將原編鹽捕工食作為賞課,以示鼓舞”○11。這在一定程度上,增加了捕役的收入。

此外,針對地方是否沖僻與否,設置相應限獲要求,也進行了相應調整。早在嘉靖二十七年,鄢懋卿便制定地方沖僻三等劃分,使得緝私人員常常預領工食,或者勾結“積捕奸胥通同冒濫,或以中伙作大格,或以小伙作中格,彼此烹分”○12。到了萬歷二十八年,兩浙巡鹽御史葉永盛將勘定各處緝私限額權限從掌印官手中收歸鹽院親理,以防掌印官、吏書與承役人沆瀣一氣,冒領工食。一番調整之后境況仍未見好轉。萬歷三十年兩浙巡鹽御史周家棟所描述的情況與兩年前一致,其采取的措施是分別各府,劃分三等逐一量化,并對是否捉獲犯人也作為參考依據。例如:蘇、松、嘉、湖、寧、紹等府私鹽充斥,捕兵有能巡獲大伙私鹽,每起一千斤以上,大船一二只者,除本等工食外,每鹽百斤賞課二錢,船只給賞半價①。以上調整難以達到預期,但針對賞罰的規定卻愈加明晰,至天啟三年四月,終于形成一份完整的定量清單載于鹺規,并由時任兩浙巡鹽御史傅宗龍頒行。從記載來看,“獲鹽之賞,載在鹺規,各屬奉行殊未劃一”,說明此前賞格量化因各地不一,濫竽充數之事多發,導致緝私不力,收效甚微,每年定量要求不斷累加,舊債不除,何再紛更②?再如此前提到的蘇、松、嘉、湖、寧、紹六府,寧、紹二府屬浙東,“南直原未編有賞課,即獲數千斤無分毫之賞;浙中編有賞課,而浙東獲大伙者甚少,故賞亦不甚及焉”,使得賞格之于浙東形同虛設③。因此,遲至天啟三年四月,針對每一府、縣、巡檢司以及衛所、衛所屬千戶所的賞罰標準才浮出水面。其量化的具體要素是無論巡檢司還是衛所,依照地方沖僻劃分為三等,與限獲三等劃分一致,稱“最沖、稍沖、簡僻”。由于涉及內容較為繁雜,因此整理為下列簡表:

由此可以看出天啟三年這份賞格表共有三等三類九種賞格劃分,其設置既縝密周延,又環環相扣。從邏輯上講,如此應能緩解在統一劃分下各地實際情況不同所造成的運作弊病。緝私以起數為定量單位,以地方三等劃分為緯,以單次緝私規模為經,定量、定價進行獎勵,并涵蓋有無人犯之補充。而限獲定制,從前文梳理來看,應是在數十年間不斷積累實踐經驗之后方才得出每府、每縣、每巡檢司,或是每衛、每所得詳細限獲的。通過經驗所不斷明細的賞格,有利于提振承役人的緝捕動力。

有賞亦有罰,因此在兩浙還存在對不及限獲的懲罰,也有相應的量化,名為“扣補”。扣補之例起源,尚難考查。從各種跡象來看,與嘉靖六年巡鹽御史王朝用以及后來鄢懋卿推行量化限獲考查密切相關。前文已提到,衛所軍士承役捕軍進行緝私,其月糧便與緝私限獲掛鉤,一旦不足便有抵扣。例如嘉靖二十六年,給事中查秉彜上《陳利弊七事疏》中有“邇來州縣喜于紛更,年年編役,甚至括索幼十,審編余銀以充私槖,如弓兵責其賠補鹽斤,拾級責其賠償耗米”①。該條記載反映的是全面折銀之前,按照定量限獲緝私的實態,在定量要求下,承役人常常累賠破家。從行文來看,除就事論事外,還對定量緝私所帶來的扣補持否定態度。到萬歷十二年七月,兩浙巡鹽御史詹事講亦曾提到類似情況:

有司徭編工食已有定議,惟各衛所限獲船、鹽雖有定額,而各軍所食月糧則有不同。有月食八斗者,有六斗者,有因捕盜而加者,有因役漏而減者,參差不一。是以月糧稍多而鹽斤有獲者僅可扣支。至于鹽斤無獲而糧又不敷,勢必追賠,害貽貧軍,所以控訴紛紛無已也。②

由此可見,緝私在定量考核的規制下,衛所設限扣補,除能給衛所軍士以督促,亦造成剝削軍士的事實,因此于衛所內提出限獲多、月糧少者增量緝私,限獲少、巡軍多者減量緝私。此次調整涉及兩浙鹽區大小數百巡檢司、府縣,以浙東、浙西各舉一緝私單位以作援例。浙西嘉興府屬各縣、巡檢司“捕兵缺鹽一百斤,扣捕役工食三錢,缺船一只,扣工食銀五錢”③。浙東寧波府屬定海縣、定海衛“捕兵缺獲鹽百斤,扣捕役工食銀二錢一分五厘,缺船一只,扣工食銀五錢”④。若將前列舉的賞格作比較,以上中下三則,分別采選具有代表性的嘉興、處州、嚴州府屬緝私單位為例,可制得賞格扣補三等對比表:

從比例來看,無論鹽或船,賞格折價價值低,扣補折價價值高。據此可得如下結論:從總體上講,賞格與扣補的制定,重罰輕賞,其目的在于不使承役人員怠職;其次,從地方來講,越是私鹽充斥之地,相同單位緝獲價值則越低。如上表中的嘉興府是兩浙鹽區唯一無論衛所、巡司皆為上等沖要地方者,最高賞格一致,但扣補價值低于下則嚴州府屬。按照多則價賤,少則價高的原則講,是符合量價規律的。但高額的扣補機制,也埋下傷及無辜的種子。

除參與緝捕的吏役有賞罰之外,巡鹽官亦有相應獎懲,但相較前者在內容上簡單不少。史載:

凡武職及州縣佐領巡司等官,獲上等二次,中等三次,下等五次者,行獎一次。倍獲者除行獎外,仍紀錄候薦。各府總巡官以闔屬獲數總計,分別獎薦。

請賞詳內明開上、中、下等第及詳允日期須于三月內繳廒庫實收,收管者方準給賞。如過一月者,只賞一半,過二月者全不給賞。①

武職及州縣佐領巡鹽官員與承役人的考核邏輯幾乎一致。首先,他們皆有明確的任務指標;其次,二者任務指標的完成狀況直接與收入、升遷掛鉤。不同的是考核內容與獎懲。在內容方面,前者為頻次,后者為總量。在獎懲方面,目前尚無降職或包賠之記載,僅有申報逾期降低獎賞比例之記載。此外,各府總巡官的考核既有總量亦有頻次,這種定量考核的涉及有助于官員督促吏役。

對明代兩浙鹽業緝私的量化沿革稍作梳理可知,該制度經過了如下三個階段的發展:第一階段為明前期的有規無制時期,雖有獎懲之規,但總體上沒有一個一以貫之的制度作為保證。第二階段為有制不細時期,最遲不晚于嘉靖,直至隆慶五年,雖然制度建立,并引入定量考核,但由于各地境況不一,在實踐中多有缺漏。第三階段起于隆慶六年第一份各地量化限獲表出臺至天啟三年第一份各地賞格量化表出臺為止,是為制備據細時期。這一時期的特點是經過近五十年時間的實踐,逐步形成了一份完整的定量考核表,形成了以限獲為中心,以賞格、扣補為調劑的定量考核制度。由于第二、第三階段之間有吳從憲推行募役法,以及嘉萬年間賦役貨幣化趨勢,這些因素為推行定量考核措施提供了絕佳現實與制度支撐,因此出現考核與承役人收入掛鉤并非偶然。

三、追比與定量考核的關系

緝私之比,重在考核比較與追賠扣補,從而驅使吏役緝私。嘉靖四十二年,兩浙巡鹽御史溫如玉面對“太湖環亙百余里,經連四府,肆漫無稽”走私猖獗的情況,曾下令“巡歷各府查核巡鹽官吏,嚴比捕兵”,說明追比是官員施壓捕兵手段之一②。隆慶五年,兩浙巡鹽御史吳從憲分列三等緝私限獲,三等除數量有差外,追比方式皆無二,在此以上等府縣與巡檢司為例:

(所列上等府縣、巡檢司限獲數據)已上俱系私鹽沖要地方,應照原限鹽、船、人犯數目緝獲。所限船、鹽如不足數,即扣工食抵課,捕兵四季問罪。如遇查盤,委官備查,船、鹽、銀兩解完無欠,止是不合例限,已經問罪者,即行免罪,不得重科。如有別項賣放情弊,從重問罪招詳,不得因而寬縱。巡鹽官吏不合起數,每年以夏、冬二季為期,查問二次。但遇委官查盤船、鹽無欠,止是不合例限,已經問罪者姑免再問,如有別項情弊從重招詳。其巡鹽縣丞、主簿等官,怠于職業,不肯用心督緝,查無鹽斤,止是工食扣抵問罪外,量行戒飭,以警怠惰。③

從該段記載可提取四點信息:其一,追比依據是限獲規定的鹽、船、人犯數目。其二,對于限獲未完的捕兵兩季追查,即季招,而追比則是四季問罪,巡鹽官吏每年夏冬二比。其三,雖完限,但時間有所耽延,已經問罪的一概免罪。即便完限,有其他隱漏、虛報、縱放等事宜,從重究治。其四,對官員、吏役采取相同的考核與追比。至于追比的具體過程,亦以吳從憲制定最為詳細,節錄如下:

……以上三等(三等沖僻府縣)每等本道各置格眼循環文簿二扇,分發府、州、縣、衛所、巡司各一本,俱以隆慶六年為始,將限獲船、鹽、人犯及所募捕兵并今定役銀各數目一一填寫在內,每遇季終,巡鹽官將兵逐名查審。如已照限獲完者,于本役名下注獲足若干,轉送掌印官覆查,所獲鹽船數目相同,一面變易儲庫備解,一面將獲完各應捕給工食照數給發收領。其欠獲各兵名下應扣工食按季扣除,掌印官即于格內空處親注“覆查相同扣除訖”字樣,用印鈐蓋,按季并解運司。①

吳從憲所提到的追比,即是季比,又稱季招,且有禁止預領工食的規定②,據此可以推斷,承役捕役者,至少承役三個月內沒有相應收入。而查考又有掌印官負責,亦待時日,流程不短,若遇干吏還要細加審核,恐間隔時日更長。萬歷九年至十二年任兩浙巡鹽御史孫旬便是勤政官員,他也是萬歷年間任該職最長的人之一③。孫旬認為僉充而來的捕役常為暴民間,吏胥欺上瞞下亦不可信,在兩浙一番巡歷之后聲稱“本院將持此以考驗各官之猷為慎,毋怠毋忽”,見“巡鹽官吏捕兵有原議季終查比者,有原議年終查比者,俱聽總巡官考核功次問”,所有提議“仍候本院出巡,經臨一府,本司即將該府屬完欠數目開揭呈請批行,查盤清理”④。經過孫御史負責任的考核,促使追比在原有基礎上增加了御史親臨即為追比之期,那么承役人的收入恐拖延更長,何況個體的勤政不能解決根本問題。萬歷十九年兩浙巡鹽御史牛應元在任之時,捕役不能完限的問題依舊存在,為解決這個問題,牛氏放棄了前任的“勤政”,而打算從制度上尋求一勞永逸的解決方案:

季招之設,專為捕緝限獲不足扣抵工食。一以警捕役之偷惰;一以補不足之課額。總巡官務要加意稽查,依期問報。如船、鹽足數而人犯獲及十之四五者,止具由報;人犯足數而船、鹽亦及十之五六者,止扣工食,姑免問罪;俱不足者,照例扣補招詳。革捕徭銀,亦照額按季扣貯,俱出庫收付總巡官粘連季招,違者提吏究治。至于捕兵、巡軍應扣工食、月糧,原聽為解京濟邊之用……⑤

牛應元希望喚起舊制度的活力,通過強化每季追比實現對緝私員役及總巡官形成有效監督。具體措施是將緝獲鹽斤數量與船、犯數目統一定量,綜合考核。緝獲私鹽斤數更為重要,但又要求鹽、犯并獲,若理解不錯是寄希望于打擊走私鹽徒來治理走私猖獗的現象。對于總巡官的要求也十分明確,隨時記載屬地緝獲情況,并每季按期上報進行察考。需注意的是衛所巡軍的扣補也貯庫解京,其間深意值得玩味。

此前已有季比、年比,何以又有月比?前文中,孫旬是親身巡查,因此無所謂月比、年比,所到府縣便是一比。但萬歷十九年的后繼者牛應元則不同,在完善季招成規之后,還進一步強化追比:

巡鹽官吏、捕兵原有季終、年終之比,各總巡官務要留心鹽務,加意綜核每季限獲,仍填入原行稽績簿內。查不及數,府巡官按月比責,仍摘其全無者,解道再比。若一府通融計算不及三分之二者,吏書、捕役一并赴道比責,不許違限狥縱,仍候本院按臨將問擬招詳填簿,送院通比。①

此時,兩浙鹽區走私依舊十分猖獗,原有定量緝私考核非但未能根治沉疴,而且愈發難以控制,牛應元進一步對定量緝私的涉事人員進行規范與懲處。其一旦查出稽績簿有缺額,則府巡官便開始按月追比,若還未完限,則押解到鹽司繼續追比。牛應元與孫旬之不同在于,孫旬通過親力親為及以人治的方式完成追征查核,而牛應元則通過層級追征查核。如此看來,這里的追比應帶有某種監督、懲罰的性質。具體追比過程以萬歷三年巡撫都御使謝鵬舉、巡按都御史蕭廩、吳從憲、萬一貫、王藻② 議革除杭州前、右二衛巡鹽軍捕一文中的記載可作參考:官司按限而督軌成數以討所捕,一不中律即無辭于罰,飲痛受杖而出,故凡被役者,身無完膚,家無完人③。一旦被追比,承役人則體無完膚,且體膚之罰并不意味追比結束,還得面對追賠。上文所述的扣補,便是追比償價。鹽是流通商品,因此在追比環節中的貨幣化與量化也十分清晰、明確。可以想見,在孫旬、牛應元這類勤政官員治下,若是緝獲不足,在這種月比、季比、年比,或是巡官比、赴道比,承役人錢財賠累事小,性命之虞事大是不難想見的。此時,追比如懸于承役人頭上利刃,對承役人形成威懾。

至此可對追比與定量考核之關系作出一番小結。追比是定量考核的延續,針對對象是沒有完成緝私定量任務,符合懲戒數額以及欠額尚未累賠的緝私人役。在范疇上講,定量考核的設置是為了督促緝私捕役所采取的行政量化手段,而追比屬于行政懲戒手段,二者相輔相成。

結論

綜上所述,緝私人役在明初較為復雜,至明中后期形成了府縣巡捕、巡檢司民壯弓兵以及衛所捕軍三類群體為主的緝私力量,其中府縣巡捕與巡檢司民壯弓兵是主力。捕役收入于嘉靖之前尚未完全折銀,至嘉萬年間,兩浙府縣賦役折銀的趨勢也影響了緝私,且因均徭法解體,在地方出現募役現象,致使隆慶五年在兩浙全面推行募役緝私。自嘉靖四十年至萬歷十三年之間,兩浙鹽區各府縣、巡檢司、衛所制定了十分完整的緝私限獲規定。在限獲定量之外,為了激勵承役人緝私,還對明初便有非緝私人員緝獲私鹽給賞之慣例納入定量范圍。賞罰之例,最初以緝私所獲半數充賞進行實物獎勵。至正統初年間開始定量折銀給付并逐漸形成賞格定制,由于非緝私人員獎賞與緝私人員收入差距過大,賞少則承役人不愿緝私,賞多易滋生龐大的分利集團,官府只得在萬歷年間屢次修訂賞格與扣補,至天啟三年為止,完整的賞格、扣補機制方才統一。緝私方式經過一系列調整之后,在嘉萬年間形成以限獲為核心,輔之以賞格、扣補,并以此作為追比依據,欲在制度上使緝私人員就范緝私。這種定量考核,在此后雖有局部數據調整,但總體上成為定制。一言以蔽之,明中后期緝私制度的重要變化便是引入定量緝私,實現這一制度則仰賴“比”與“限”。

通過梳理不難看出嘉萬年間,官府對于鹽業緝私制度的建設,從制度本身調整轉向對定量進行調整與規范。這一轉向讓緝私定量考核呈現出“工具合理性”的特點,旨在對量的規定以達成質的要求,即通過規定緝私限獲以達到打擊私鹽的目的①。在確立鹽業定量緝私的制度邏輯后,官員針對各地緝私出現的具體問題,大多尋求調整緝私定量打擊走私,這種做法讓緝私制度漸漸變成調控數字的程序。從關注制度本身漸漸變為關注制度規定的數字,在一定程度上說明調整策略愈加單一。屢次調整說明,通過定量手段來運作鹽業緝私一直存在問題,但隨著明王朝瓦解,鹽業定量緝私的種種問題留給了下一王朝。

(責任編輯:王放蘭)

Quantity and Quality:The Quantitative Assessment System and Evolution of

the Anti-smuggling Personnel in the Middle and Late Ming Dynasty

WU Xianzhi

Abstract:In the Ming Dynasty,the authority wants to monopolize salt industry through anti-smuggling. In order to supervise the conscripts, the authority gradually forms a set of quantitative system based on the quantity of anti-smuggling. The content of quantitative assessment is based on the quantitative restriction and the supervision of official service is realized by means of reward and punishment mechanism. The quantitative assessment system thus ensures the monopoly position of official salt in the market. The purpose of the governments construction of this system is to change the quality of anti-smuggling through quantitative regulation. Specifically, the anti-smuggling system links performance appraisal with income of conscripts, thus forcing the conscripts to complete the amount of anti-smuggling formulated by the government on time and in full, so as to achieve the purpose of cracking down on illegal salt.

Key words:salt industry in Ming Dynasty;anti-smuggling;conscripts; Zhejiang in the Ming Dynasty; Xianhuo

作者簡介:吳先知(1989-),男,浙江師范大學中國史碩士。

①有關研究值得一提的是張小也與倪玉平,二者對清代緝私做了一定探討。前者認為清代緝私缺乏制度支撐以及合理規范,后者認為是緝私與走私的博弈問題,博弈論這一新分析法引入是值得關注的,但二者所涉為清代,不作評述,參見:張小也.清代鹽政中的緝私問題[J].清史研究,2000(1);倪玉平.“激勵的悖論”:試論清代的鹽業緝私[J].鹽業史研究,2006(4).諸多論文以關注緝私之現象為主,且多涉清代,而有關明代,本人碩士論文只對框架做了梳理,多有謬誤,有必要單獨提出專論,以作檢討,參見:呂一清.清末私鹽對湖廣市場的爭奪與政府的緝剿[J].湖北大學學報(哲學社會科學版),2006(6);吳先知.明代兩浙鹽場產銷管理初探[D].杭州:浙江師范大學,2015.