中國教育史學專業化百年歷程省思

——基于首屆全國教育史年會教授群體的歷史考察

周洪宇, 劉訓華

(華中師范大學 教育學院, 湖北 武漢 430079; 寧波大學 教師教育學院, 浙江 寧波 315211)

中國教育史學從設立新式學堂、開設師范教育教育史課程和開展學術研究以來,已走過120年的發展道路。在學科發展的諸多參照性指標中,知識筑壘和人才隊伍是兩個最根本性的因素,而專業化又是建構學術領地的重要因素。當前,教育史學面臨新的學術發展形勢,系統性梳理中國教育史學科百年來專業化的形成之路,總結其在學術傳承中的經驗教訓,具有重要的學術價值和現實意義。

一、 知識與教材: 1901年開端的教育史學專業化

專業化是一個社會學的概念,一般是指一個普通的職業群體在一定時期內,逐漸符合專業標準、成為專門職業并獲得相應的專業地位的過程。[1]25通過形成具有共識的研究領域、組織化學術團體、共同性學術標準而成為學科專業化的必然過程。專業化是中國教育史學發展的必然選擇,是學科發展走向成熟的前提和基礎。

中國教育史學的形成有兩個標志: 一是學校開設了中國教育史課程; 二是有了對中國教育歷史的專門研究,尤其是有了中國學者自己撰寫的中國教育史著作。[2]33中國教育史學來源于教學和研究的需要,教學的產物就是教材,研究的成果就是學術著作。

1901年是中國教育史學的元年。在這一年,由羅振玉、王國維主編的《教育世界》雜志收錄了日本學者原亮三郎編、沈竑譯的《內外教育小史》一文,基于教學需要該譯文中出現了“教育史”一詞,所以1901年應作為中國教育史總體性的起點。

1904年,清政府發布的《奏定學堂章程》(癸卯學制)提出開設教育史課程,進一步促進了教育史由一般意義上的知識向課程和教學的方向發展。

1905年,《教育世界》(1905年,總第107—114號)連載了蔣黼的《中國教育史資料》一文,這是我國教育史研究的開端。蔣黼在該文中強調了中國教育的悠久歷史及其先進性,認為建立國族性的國族史學,是為了應對國家存亡的危機和養成國民的需要。[3]特別值得一提的是,《中國教育史資料》還作為教材用于其主持創辦的江蘇師范學堂,由此,“教育史”作為科目概念首次被提出來并進入課堂教學。1905年,第一部教育史教材的出現標志著中國教育史學進入了課程時代,即教材一線的開端。

1910年,黃紹箕、柳詒徵編著的《中國教育史》是第一部論述中西方教育的專著,在學術史上具有重要意義,標志著嚴格意義上的中國教育史學研究的開端,即知識一線的開端。

1914年,郭秉文在美國哥倫比亞大學師范學院完成并通過的博士學位論文《中國教育制度沿革史》是第一部按照現代西方科學理論和方法完成的專著,標志著教育史研究進入科學研究階段,即進入專業化階段。“該書及作者的其他早期相關論著建立了現代中國實用主義教育學術范式,實際開啟了中國教育學轉向美國實用主義教育學術范式的進程,影響了一代中國學者。”[4]作者運用現代西方科學理論和方法研究教育史,使中國教育史學進入了專業化階段。

隨著1922年新學制改革,中國教育史學迎來了第一個大發展時期,出版了六十多部各類出版物,各種教材、通史和專題史也紛紛問世,特別是出現了馬克思主義的研究專著。[5]15教育史學的研究既“與清末學制中新式學堂和師范學堂設置教育史課程的相關規定有直接關系”[6]499,又與新式教育體系的發展密切相關。在早期教育史學研究中,值得關注的還有侯鴻鑒編輯的《教育史略述》(無錫速成師范學校1909年版)、四川速成師范生編寫的《教育史講義》(1909年)、楊游編寫的《教育史》(師范學校新教科書,商務印書館1914年版)、余寄編寫的《教育史要覽》(受驗準備用書,商務印書館1917年版)、張華年編纂的《新體教育史講義》(師范講習所用,商務印書館1918年版)以及李步青編寫的《〈新制〉教育史》(1915年初版)等。

1929年,楊賢江在世界書局出版的《教育史ABC》一書標志著馬克思主義教育史學的產生,其在當時雖不是主流,但為1949年之后的馬克思主義教育史學成為主流埋下伏筆。在該書中,楊賢江批判了傳統的封建教育史學和現代的西方實用主義、實證主義教育史學,并指出了資本主義教育史學的錯誤。楊賢江的著作體現了辯證唯物主義和歷史唯物主義的內涵,他的馬克思主義教育史學的特征是階級性、人民性和實踐性,為1950年代后新中國教育史學的階級性、人民性和實踐性埋下了伏筆。他的教育史學思想為馬克思主義教育史學成為主流奠定了基礎,在中國教育史學史上具有引領性意義。

因課程建設和學術研究需要而形成學科,是中國新學早期發展的必然選擇。“中國教育史學科的合法性在于中國傳統學科觀念與師范教育制度化的需要”[7],在教育史學發展的初期階段,形成專業化的基礎。在聚焦知識的問題上,教育史學人更多地強調通過知識的學習和傳播,形成內在的學科動力。課程和教材建設的需要促使中國教育史學的開展,而知識移植與傳播又不斷生成新的知識內涵。中國教育史學在專業化的進程中,逐步進入大學,并成為大學的課程。歷史學者或其他領域學者如舒新城等人對教育史學的關注,促進了它的專業化過程。最早一批師范學堂開設了教育學、心理學和教育史等課程。中國教育史學科的出現,既有外國學者和中國學者的參與,也有歷史學、社會學等跨學科學者的參與,逐漸形成了教育史學的專業隊伍,這是教與學的需要,是內在機制揭示的成長路線。

總體來說,近代最初的教育史學研究者新舊雜糅,是由傳統史學過渡而來的。真正進入專業化的中國教育史學者是郭秉文,他將西方的史學觀念帶到了中國,也是那個時期留學者地位凸顯的體現。一批研究者將教育史作為專業的學術研究方向,如1914年郭秉文的博士學位論文、1926年哈佛大學博士研究生瞿世英的《中國古代思想家視野中的生活問題和教育問題》、1930年斯坦福大學博士研究生鐘魯齋的《近代中國民主教育史》等,推動了中國早期的學術研究;同時陳青之的《中國教育史》、楊賢江的《教育史ABC》和雷通群的《西洋教育通史》等,成為第一批中國教育史學的代表性著作,共同奠定了教育史專業化的基礎。

二、 學術共同體: 學科行業標準和組織專業化

學術共同體是指在圍繞共同的學術旨趣,有著大致認可的學科價值、標準和領域的一批學術研究者的集合體,它是專業化高級階段的產物。共同體的概念首先來自于“科學共同體”,是指產生科學知識的科學家群體。“科學共同體”的形成在于其成員接受共同的“范式”。[8]后來這個概念也逐漸延伸到人文社會科學領域。中國教育史學的發展也遵循這樣的規律。領域、人員、標準和組織是學術共同體的四大要素,其中,最為重要的是研究人員以及學術共同體的載體——相應的學會組織,它能夠促使學術研究專業化向更高階段發展。學術共同體是專業化的象征和標志,是專業化進入高級階段形成的一批人的組織、觀點和方法。

學術共同體的標志是專業性社團的出現。1949年前教育史沒有成立專門的學會,沒有真正形成學術共同體。改革開放之前教育史學學術共同體的雛形沒有正式形成,雖然有一些專家學者在研究教育史,但還談不上形成了教育史學學術共同體。

中國教育史學學術共同體的形成發生在1979年。全國教育史研究會的成立暨第一屆教育史年會的召開意味著教育史學學術共同體的真正形成。學術共同體的成立為進一步實現中國教育史學專業化奠定了基礎。

1979年12月,在杭州大學(后并入浙江大學)陳學恂教授的主持下,全國教育史研究會成立大會暨第一屆年會在杭州召開。這次會議第一次把全國教育史的研究力量組織起來,從組織上形成了中國教育史學科的學科共同體,促進了教育史學同仁的相互了解,深化了中國教育史學專業化。有了圈內同行和相應的約定俗成的學科標準,對于中國教育史學的進一步發展起到了開創性的作用。

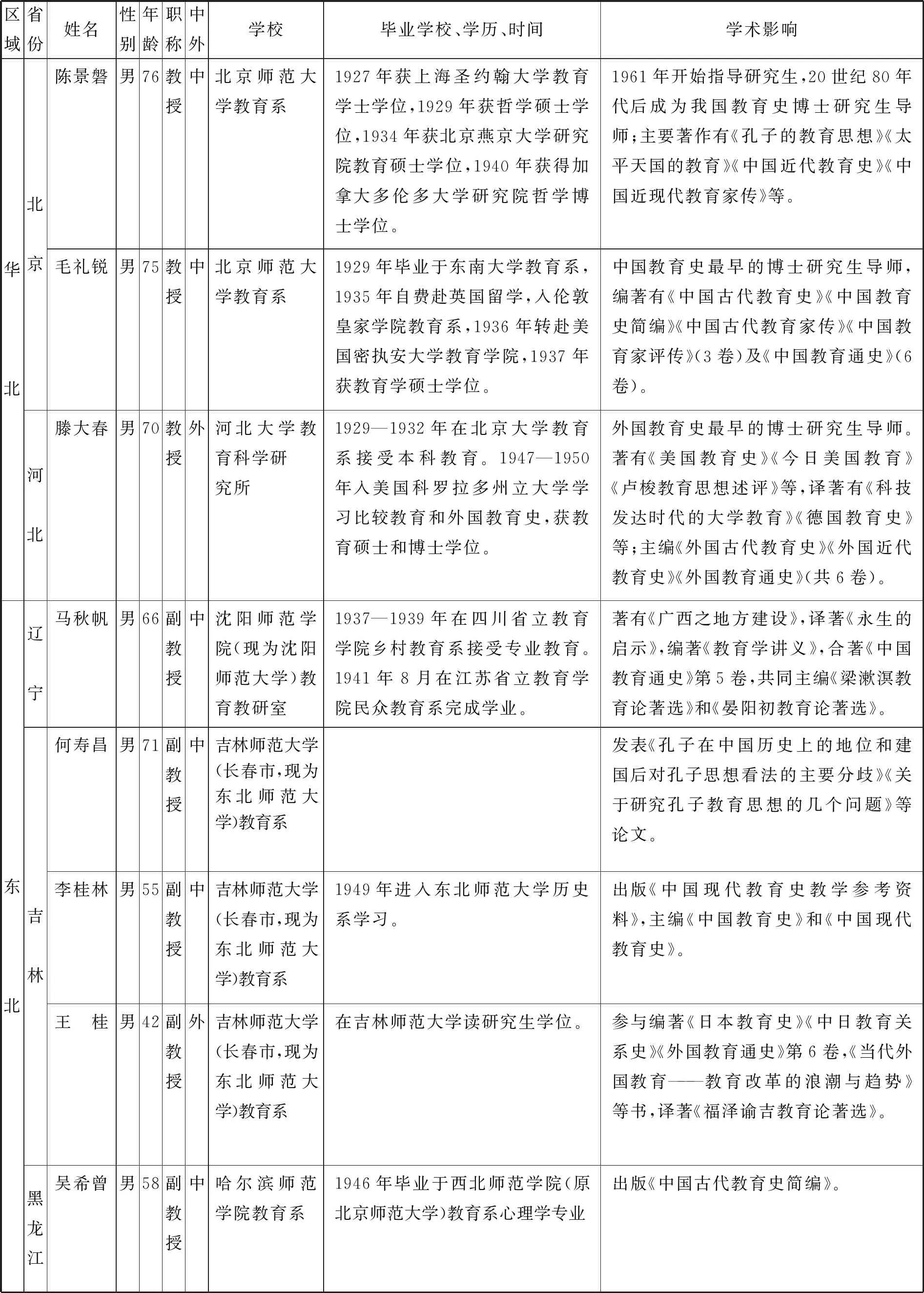

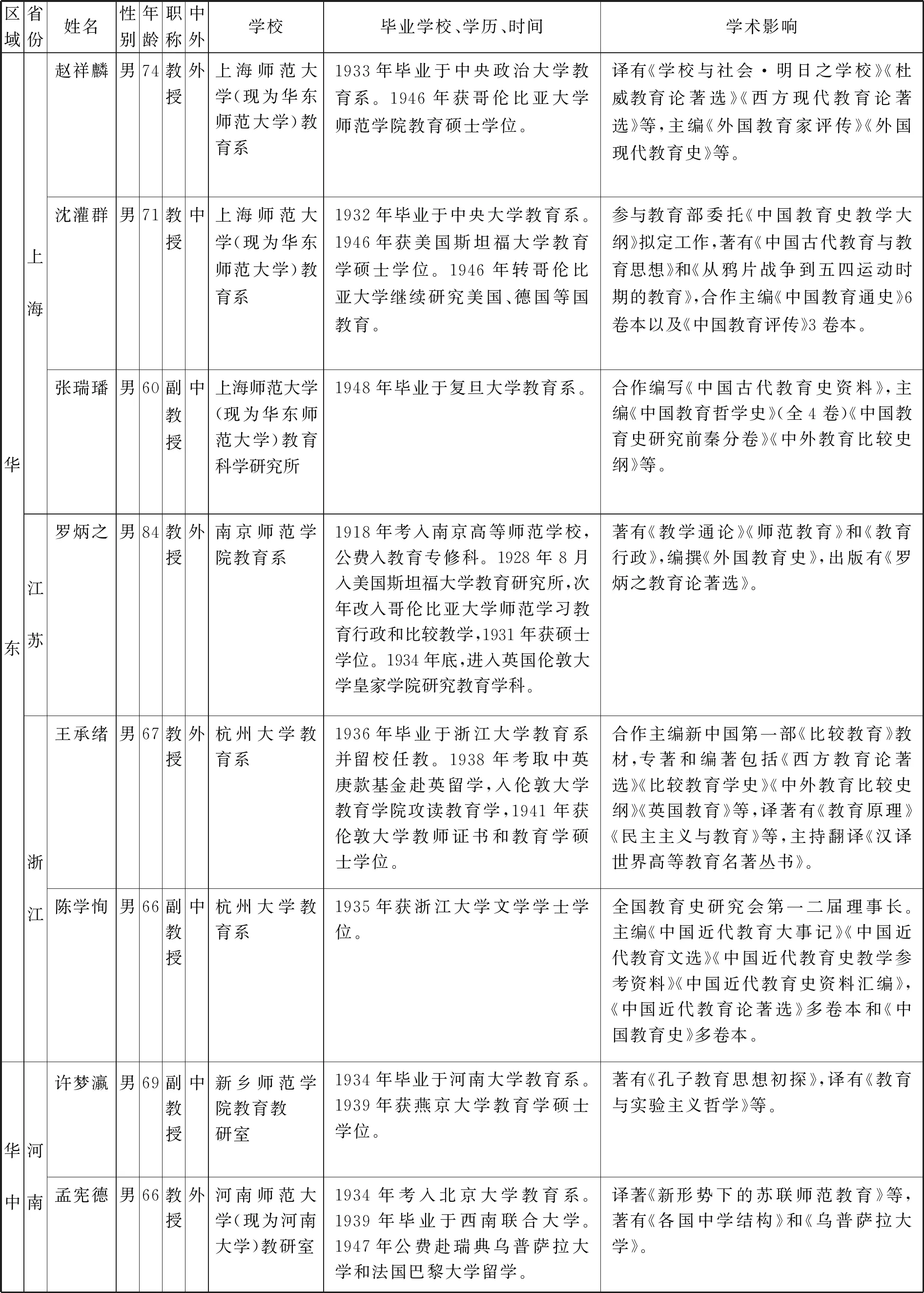

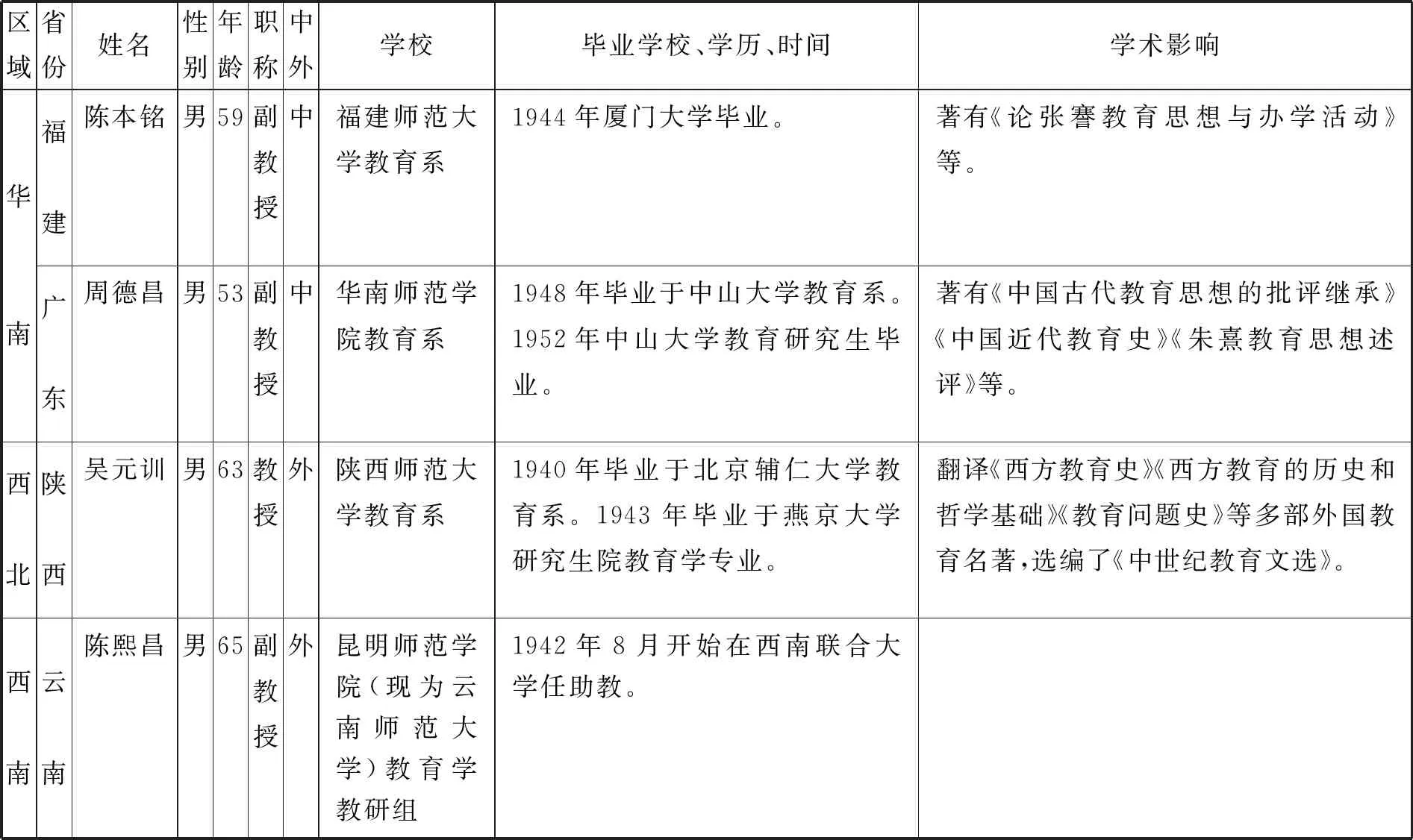

表1 參加全國教育史研究會成立大會暨第一屆年會的教授群體(1979年12月)

續表1

續表1

表1所論及的教授包括副教授群體,一共有20位,占1979年參加首屆教育史年會有案可查的總數77人的25.97%,總體來說還是少數,講師及以下人員占到了近3/4,這既和當時教育史學發展的特殊階段有關,也反映了當時我國教育史學科建設的總體情況。

全國教育史研究會或中國教育學會教育史分會,盡管在不同歷史時期稱謂不一,但都體現了學術研究的內生共同體,即“科學共同體”[9]18。中國教育學會教育史分會在中國教育學術發展和學科發展中具有重要地位。目前它以北京師范大學、華東師范大學、浙江大學、華中師范大學、廈門大學和東北師范大學等高校為橫向聯系的陣地,以學科會議為縱向聯系的學科共同體,以每年一次年會的形式,發揮著學術共同體的影響力。

參加1979年首屆全國教育史研究會年會的教授,大多留學于海外名校,包括資歷最深的84歲的南京師范學院的羅炳之(羅廷光),他曾在哥倫比亞大學師范學院攻讀碩士學位,早年研究教育管理,解放后改為研究外國教育史。

通過對中國教育史專業化的第一代學人的教育背景、學術經歷、學術成就、學術地位和歷史影響等方面進行考察,可以發現,中西合璧是他們的必要條件。在教育背景有案可查的16位教授中,有8位曾留學于美國、英國和加拿大等國家。

在與會的77人中,大部分人曾留學于美國哈佛大學、哥倫比亞大學、斯坦福大學、科羅拉多州立大學、密執安州大學,加拿大多倫多學院,英國倫敦大學,蘇聯列寧格勒赫爾岑師范學院等。國內高校主要集中在北京師范大學、華東師范大學、浙江大學、北京大學、復旦大學、南京大學、東南大學、燕京大學、上海圣約翰大學、輔仁大學、華中師范大學、福建師范大學、中央政治大學、河南大學、西南師范大學、福州大學、中山大學、中國人民大學、廈門大學、陜西師范大學以及東北師范大學等。其中在國外獲得博士學位的陳景磐、毛禮銳和滕大春教授,也是中外教育史最早的博士研究生導師。其他大部分學者具有碩士或學士學位。

中國教育史學早期的先行者,特別是留學歸來者對中國教育史學知識的引入、傳播、改造和適應起到重要作用,在中國教育史學專業化進程中有著極為重要的學科性意義。

三、 基于知識的代際傳承: 研究人員的專業化

學科共同體的形成是中國教育史學成熟的標志。學者的成長主要是基于學科知識基礎的延展。自教育史學形成研究領域并漸具學科特征后,教育史學就逐步形成了較為清晰的代際特征。以清末第一批教育史學者形成為標志,一直到今天,已經基本形成比較明確的代際學者特征。1979年的教育史年會是審視教育史學科人才隊伍的重要時間節點。人因平臺而聚,自1979年始,中國教育史學科開始了組織專業化的進程。

有關百年教育史學研究者的代際劃分,我們認為可以從學術活躍期和學術源流的角度,并參考專業知識筑壘情況和學術譜系時代特點等因素,將之大致劃分為6代學人。前4代總體按照1901—1930年、1930—1980年、1980—2000年、1990—2020年這4個學術活躍階段進行劃分,第五代為第四代學者培養出來的教授,第六代為第四、第五代學者培養出來的博士、博士后。

第一代是開創性學者,大多是19世紀50年代至80年代生人。他們初步形成了教育史學領域,在課程建設和學科建設方面起到開拓性作用。他們經歷了近代中國發展的大轉局,通常學貫中西,對古今中外文化有著比較透徹的了解。比如蔣黼、黃紹箕、柳詒徵和郭秉文等,從整體上建構了教育史學研究領域。他們是那個時代教育和文化精英的代表。

第二代是拓展型學者,多是19世紀90年代生人。他們成長在民國時期,學術生命一直延續到新中國成立乃至改革開放之后,通過一番艱辛努力,基本形成了教育史學科梯隊。他們是最早走進高校的教育史學者群體,與第一代學者有著較為密切的學術關系,經過了數十年的學術蹉跎,并在改革開放初期綻放出新的學術活力。第二代教育史學的主要代表人物有陳青之、孟憲承、楊賢江、雷通群和羅炳之等人。

第三代是毛禮銳、陳景磐、趙祥麟、沈灌群、高時良、王承緒、陶愚川、馬秋帆、陳學恂、陳元暉、滕大春和張瑞璠等人。他們是20世紀00年代至10年代生人。以上3代人都是在新中國成立前接受系統的傳統和西式教育成長起來的,不少人有在海外留學的經歷。他們是20世紀80年代被確定為第一批博士點(北京師范大學、華東師范大學、杭州大學、河北大學4個博士點)的牽頭人和第一批博士研究生導師的學者。

第四代是任鐘印、戴本博、李明德、董寶良、趙家驥、王天一、夏之蓮、吳式穎、金鏘、王炳照、李國鈞、孫培青、鄭登云、張惠芬、江銘、張安民和郭齊家等人,是20世紀二三十年代生人。他們主要是在1949年解放之后接受早期研究生教育成長起來的,在協助第三代學人培養第五代學人和作為博士授權點主要負責人培養學生上發揮了重要作用。

第五代是田正平、丁鋼、杜成憲、周洪宇、劉海峰、張斌賢和賀國慶等人。他們大都是20世紀40年代、50年代和60年代生人,是最早一批教育史學及相關學科領域的碩士、博士學位獲得者。他們成長于代際交替之際,應時勢而生,是改革開放后最早的一批碩士、博士學位獲得者,處于當今教育史學學術位置的最前沿,是今天在教育史學界最有影響力的一代。

第六代是第五代的學生,已經畢業工作擔任講師、副教授以及正在就讀碩士、博士學位的一代,大多是20世紀70年代、80年代生人。 在大數據逐漸成為趨勢,獲取史料信息多元化的今天,他們將有可能在研究思維、研究方法和研究范式上有所突破,有可能對中國教育史學體系和知識實現新的變革。

在早期中國教育史學者當中,有許多海外高校留學歸來者。比如羅炳之,解放前曾任中央大學師范學院院長,是著名的教育學家。教育史學家陳景磐、毛禮銳、趙祥麟、沈灌群、滕大春和王承緒等也均留學歐美,不少人還曾在美國哥倫比亞大學師范學院學習或進修。早期這一代人的歐美化教育學科模式,對教育史學科發展產生了重要影響。這批人經歷過傳統文化并學貫中西,成為繼第一代中國教育學專業化人才之后的第二代,是新中國教育史學的奠基者。

中國教育史學需要有代際傳承,每一代人有每一代的學術使命。在這6代學人當中,每一代人的使命與職責都順應了時代大勢的變化。在教育史學的研究中,需要從教育史學最初的使命出發,在學術研究和傳承過程中生成最新的研究成果,并將這些成果反映在教材之中,成為塑造中國教育史課程學術內容和內在魅力的基礎。

中國教育史學在百年發展過程中,由萌發進入成熟階段,第二代、第三代教育史學人做出了重要貢獻。他們通過編寫高水平教材,將教育史學范式和學術思想融入教材中,奠定了教育史學科專業化的基石。

毛禮銳堅持馬克思主義史學方法,進行多維度研究,開拓了中國古代教育史研究的新境地。他在1980年代主編的《中國古代教育史》《中國教育史簡編》和《中國教育通史》(6卷本),多次再版印刷,成為全國師范院校的重要教材與必讀參考書;陳景磐的《中國近代教育史》于1979年由人民教育出版社正式出版,先后成為“高等學校試用教材”和“高等學校文科教材”,到2001年底累計印數達139 400冊;羅炳之撰寫的《外國教育史》,是我國外國教育史研究的第一本奠基性著作,其有關師范教育、教育行政學的學術研究,在其教材中都能窺到影蹤。

基于參加1979年年會教授群體的考察,對新中國成立后他們在教材和知識兩個方面所做的具體工作及貢獻進行適當評價。從知識生成的角度來說,教材更趨穩重和成熟,而知識在學者們的研究中不斷出新,但從兩者的匯聚點來說,主要是編制教材的過程。因此可以說,編制有影響力和高質量的教育史學教材,往往是對以往教育史學知識創新的整理和總結,而這也直接決定了教育史學科的發展。

四、 高質量的學科專業化: 拓展知識增量與編好優質教材

齊頭并進是教育史知識與教材發展關系的總體特征。師范課程建設期待更高水準的教育史學研究,教材建設與學科知識拓展緊密相連,并對教育史學科隊伍建設具有積極意義。

中國教育史學危機是有識之士關注的話題,這種危機首先來源于知識增量不足及知識結構的滯后,生機則來自學科知識的創新。學科危機的實質是學術危機,是教育史學知識體系和內容缺乏更新,學術危機是學科危機的主要內容。中國教育史學的學科危機不僅存在于研究內容的廣度和深度方面,也在于研究框架、研究方法的偏差,由此造成與其他成熟學科的現實差距。也有學者認為,教育史學的學術危機是由于教育史學界對教育史學科的對象、性質以及方法論等基本問題的嚴重的認識偏差導致了教育史學科處于發展緩慢的尷尬境地,這種偏差首先表現在混淆作為教學科目的教育史與作為學問分支的教育史的關系,消除了二者之間客觀存在的差異。[10]這也回到了教材和知識問題,學術研究究竟是為教材服務還是為學科服務。

知識與教材的齊頭并進是中國教育史學科發展的明線,與此相伴隨,對中國教育史學科建設影響更大的,則是西方化(包括受到蘇聯和日本的影響)和本土化這條學科建設的暗線。該暗線涉及學科知識、學科體系、內在邏輯和價值取向,關系到中國教育史學發展的內容、方向、路徑和目標,直到今天依然是需要重點關注和解決的問題。互補是一種狀態,以教材為應用性的基礎,以學科為內容性的源泉。沖突則是兩者的定位一直不夠明晰,怎樣編寫和編寫什么樣的中國教育史教材,是沖突的外在表現。

知識方面的問題,首要在于知識的創新與增量。當前教育史學存在知識結構老化、創新性不足、跨學科研究缺乏等問題。在研究范式和研究方法上與成熟學科相比存有不少距離,這也涉及教育史學科存在的科學性問題。知識的視野需要突破教育學、歷史學的學科界限,“教育史的現實性與學術性應并行不悖,教育學者和歷史學者應共同致力于教育史研究”[11]。學科造就學者,知識生成是推動學科發展的關鍵性要素。學科知識的科學性和應用價值,既是回應社會的有效需求,也是學科不斷發展的根本基礎。

教材方面的問題在于教育史學體系的建構和教材內容的表現形式上。近年來,雖有許多教育史教材出現,但新一代學人在高水平和劃時代意義的教育史教材編寫方面乏善可陳。這既需要有別于第二代、第三代學者的新的知識結構和研究體系,也需要在知識增量上有所突破。目前在這方面還需要學術共同體的進一步推進。在教師教育的課程建設中,教育史內容能否在思維或思想方面對未來師范生產生有觸動的知識內容,是未來跨學科、跨界思維主導下的教育學科發展的重要挑戰。

要改變教育史學科當前的搖擺狀態,需要從重建教育史學術開始,改變知識增量形成的方式,建立新發展階段有中國特色的教育史學科體系,編好新時代的教育史學優質教材。知識是內在基礎,教材是外在表現形式。中國教育史學科的教材建設需要有學術研究的最新范式、成果和結論的引領,而不僅僅是簡單地羅列式呈現。理想的教育史教材應是生動活潑地呈現人類教育的文明史,既有內容又能夠啟智,并體現中國學者的學術話語。當代教育史學研究應當基于時代特點不斷地創新方法,并能夠為現實教育提供有效的歷史借鑒。

教育史學術組織發展需要有受過嚴格學術訓練和方法訓練的專業人士加入。教育史學百年發展的歷史也表明,專業化優秀人才多的時期也是學科發展的迅速期。知識與教材作用的發揮還有賴于更多年輕教育史學人的進入,學人是知識和教材發揮作用的根本保障。在當今世界發展迅速、科技改變教育生活的同時,對教育史學研究也提出了更高要求:在通過教育史學的理論和方法來研究人類教育活動的同時,能夠對人類未來的教育有所啟發。

回首百年歷史,給人啟示甚多。展望未來,如何進一步推進新時期教育史學專業化,建設有中國特色、中國風格、中國氣派的教育史學科體系、學術體系和話語體系,是當前教育史學科發展亟待回答的重大時代命題。我們深信,在當今這個正經歷著我國歷史上最為廣泛而深刻的社會變革和人類歷史上最為宏大而獨特的實踐創新的偉大時代,在這個需要理論而且一定能夠產生理論的偉大時代,中國教育史學工作者一定不會辜負時代重托,做出自己應有的貢獻。