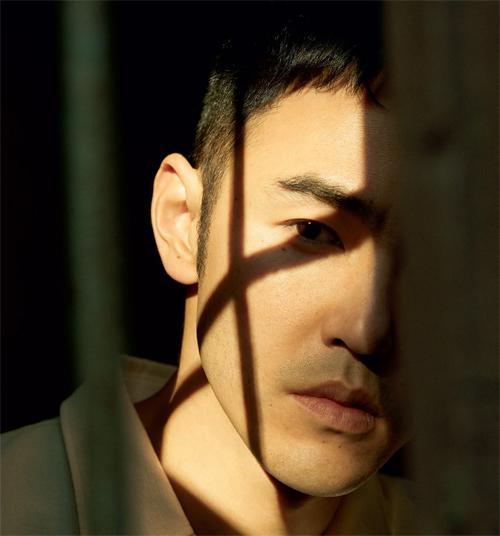

阮經天:客從何處來

易真真

第一幕南國

廈門已經提前進入春天,枝頭的洋紫荊兀自粉艷,高大茁壯的仙人掌也隨處都能見到。在很長一段時間里,這座城市都被“小清新”定義。老一輩的本地人心知肚明,管它什么標簽,日子終究是在“抽喇叭煙,聽南音樂,泡功夫茶”的節奏中度過的。而面對舶來品制造的新鮮感與時髦氣,他們有一種習以為常的淡定,看那泛黃的騎樓、繁復的花磚,哪一樣不是人們過去闖南洋帶回的痕跡?偏安一隅,民物富庶,人們舉手投足間有一種云淡風輕。而年輕人各自有志,他們玩票似的浸入咖啡、電音與設計的美學庇護所,隨時都能抽身而出回到生活。在蓮岳路的 NOA Hotel,空間以工業感的設計回應本土文化,人們在這里喝咖啡、辦公或入住,透著活力與自足,儼然已經成為青年社群文化的試驗場。

我們從 NOA Hotel出發,抵達中山公園西門。從潮流文化聚集地切換到老派優雅生活區只消十來分鐘。在逼仄的玄妙巷內,阮經天坐在臺階上和幾個兩三歲的小朋友玩起了游戲。他將一個溜溜球藏在手心,雙手背在身后,歪頭問道:“叔叔變魔術,你們猜在哪個手里?”孩子們從他兩側發起“襲擊”,奶聲奶氣地搶著回應,卻怎么也猜不中。一個眼尖的男孩識破了叔叔的把戲,他大聲喊道:“你騙人!”孩子們的語音里透著一股嗲嗲的南國風味,與阮經天的臺灣腔融在一起。他們撲向這個大男孩,大家笑作一團,拍攝就在不知不覺間完成了。

孩子們簇擁著他走出小巷,一位阿婆從窗口探頭打量,他主動打招呼,“阿嬤,價就隨欸(這里好美)”,毫不吝嗇夸贊。在外來者耳中,閩南語迥于普通話的發音常讓人困惑,實際上,其發音多能在漢字中找到對應,且保留了古時用法。穿過時間洪流,方言里保存了過往的記憶。

第二幕刺猬

在一整天的拍攝中,阮經天有禮貌且耐心,這并非逢場作戲。在真人秀里,他投入其中,而戲里的情緒也跟著延續到戲外。“發生的感情是真的,怎么能說收就收?”他反問道。還記得《念念桃花源》里那只小刺猬嗎?節目殺青后,刺猬的命運也有了新的安排。“它跟著我了,我管它叫 Minime”,是電影《王牌大賤諜》里邪惡博士的小跟班。

大家都知他愛貓、愛狗,當年從路邊撿回的流浪貓一直跟了他17年。然而初入劇組看到這個渾身是刺的小生物時,他也很疑惑,這真的可以養嗎?導演用一個理由說服了他:“我們跟陌生人交往,肯定會有一個殼,跟刺猬一樣。只要你每天喂它吃東西,慢慢地讓它的毛順下來,它就可以陪伴你。”

在一個月的拍攝中,他嘗試與刺猬相處,喂它堅果和面包蟲,將它的小窩放到床旁邊一同入睡。他發現刺猬跟人一樣,一開始會武裝,但只要你給予它足夠的安全感,它就會認得你。在節目最后幾集時,刺猬已經習慣了他的手掌與臂彎,會慢悠悠地鉆進去。

他觀察刺猬的習性,小家伙兒會拆家,也會出其不意地炸毛,釋放出敵意,刺痛對方。這讓他照見自己,“我覺得自己蠻像刺猬的,我曾經對世界充滿防備心,現在偶爾還是會把毛豎起來。”對他而言,身上的“刺”并非某種銳利的存在,而是他的友善、他的努力融入。“大家都以為板著臉是保護色,但我的刺就是我的笑。當我笑著且不停地說話的時候,那就是我的保護色。”在節目最初,他不斷輸出自己的禮貌與客氣,隨著時間推移才找到松弛的狀態。如同那只刺猬,當毛順下來后,真實的自己才慢慢浮現。

有些道理是他在30歲之后才明了的。回顧他的人生,其中寫滿轉折,10歲之前,他生活在爺爺奶奶身邊,那是幸福的初始。之后,他回到父母身邊,壓抑的家庭氛圍激發出他內心的叛逆。叛逆少年的出路往往意味著走極端,這需要一點兒運氣。他偶然踏入娛樂圈,深知自己既沒背景,也缺少科班的訓練,憑著身體里的覺知與一股子不服輸的韌勁,走到了自己的高光時刻。他26歲成名,28歲獲得金馬獎影帝。然而在30歲的分界線上,他有些踟躕不前。在《念念桃花源》里,他對岳云鵬掏心挖肺,幾年前一起錄制另一檔真人秀時是他最痛苦的階段,晚上在房里哭,白天面對鏡頭則要笑出來。“人永遠都是反著來的。”他想起小津安二郎書里寫的,心里想什么,臉上掛什么,那是上野動物園的猴子。“作為成年人,你越痛苦,笑得越厲害,因為你覺得丟臉,不想被同情。而有時候當你快樂時,你笑著笑著就哭了。這就是生活。”

過去他在鏡頭前依照設定的框架盡力表演,而30歲之后,他發現現實生活的劇本顯然比虛構世界更值得玩味,洞悉人性是另一種表演智慧。

“其實是要,不演。”他停頓了一會兒強調道。

“這很難嗎?”

“需要一段時間的經歷,入行前幾年你不可能知道,”臺灣口音有時會消解敘述的嚴肅性,但他始終誠懇,直視你的眼睛說,“我經歷蠻多的,我38歲了。”大家笑起來。

第三幕市井

車子駛過鐘鼓山隧道,黑黢黢的隧道兩側裝飾著假的山石花樹,帶著一點兒質樸的幽默。朝著光亮駛出,你會被大片的天空和皂角樹的葉片吞沒。這座城市極大地發揮了自然的效力,人們也安于其中做自己的夢。在南華路上的昔物所,茶已備好。推開生銹的鐵門,穿過雞蛋花樹闊大的枝葉,站在院落里仰頭看,三樓的使君子藤蔓垂落,應和著地板上的花磚,這幢20世紀70年代的別墅不發一言,只有光影在鑲嵌著貝殼的墻壁上跳動。

阮經天坐在泛舊的木椅上,舉起茶杯,好像這就是他平常的一天。在廈門喝茶,既可以莊重、有儀式感,也可以漫不經心在街頭進行。無論在巷子里、騎樓下,還是在八市的大排檔,一套信手攤開的茶具都必不可少,它為人們談天說地提供了一個微小的場景,也用一杯熱茶帶給人安慰。“廈門好 chill(悠閑)。”他忍不住感慨。廈門將市井氣演繹得精微、有層次,其中有一種老派的體面。

旅行時,他也偏愛深入市井。他從不做攻略,都是即興發揮,可能是在路邊或是菜市場找一個本地人聊上幾句,就知道該去哪兒覓食、逛街。“就像你去臺北,我一定不會帶你去網紅打卡點,但是我會帶你去一些保留傳統文化和生活氛圍的地方。”去日本京都時,他誤入一間接地氣的酒場,在一群日本大叔的環繞下大口喝啤酒。他還在東京的二手家具店里淘舊物,看匠人現場幫你修補。

這讓他在廈門的行程展開得合情合理,吃沙茶面,逛八市,在吉治百貨的五樓俯瞰夜景。在開了37年的月華沙茶面檔,身高1.84米的他蹲坐在小板凳上,手捧著盛滿沙茶面的一次性碗,呼哧呼哧地將面條送入口中。還不忘回頭告訴經紀人,這很像臺灣的油面,讓他們等下記得點一份“經典”。他只花幾分鐘就吃了個見底兒,連湯也不剩。店內的阿姨前額頂著舒芙蕾一般的卷發,眼睛放光地盯著面前這位明星,用一口閩南普通話夸贊:“真是偶像欸,本人好帥。”而他伸出拇指回應:“阿姨,好呷。”在鏡頭下,城市并非一張生硬的背景板,他將步子嵌入其中,調動語言、姿勢與人群互動,成為龐雜市井的一個組成部分。

第四幕歸宿

傍晚的演武大橋最接近恢宏,背后是高聳的雙子塔,海上則是盛大的落日。演武大橋上人群流動,健身的阿姨、看晚霞的情侶,還有成排坐的老人像端正的小學生,他們并不怎么說話,只是眼看著夕陽消逝。這一幕恰好被阮經天捕捉到,演員的直覺讓他觀察周遭的人和環境,他向導演提議加一個場景。接著他便小跑向老人們,在他們身邊坐下,側頭輕聲聊天。

在老人和孩子面前,他恢復為一個大男孩的角色。在他眼里,老人和孩子最沒有成見,讓人足以卸下背上的“刺”。十歲以前他都和爺爺奶奶一起生活,爺爺奶奶是浙江人,講一口口音濃郁的吳語,從小就會給他做炒鱔糊。近幾年他在上海生活時,聽到熟悉的口音,嘗到熟悉的味道,會生出一些親近感。

所以鄉愁是什么呢?祖父輩從浙江出走,落腳在海對岸,他則從臺中眷村啟程,安身于臺北,此后又往返于上海。兩代人的鄉愁,是在廈門的排擋里認出了臺北的夜市,也是在上海、浙江摸索拼湊出爺爺奶奶的來時路。

去年夏天,他回到臺北,每天都在醫院陪伴奶奶,直到她最后的時刻。盡管心電圖上仍有波動,但他感應到最愛他的那個人已經離去。“人走之前,你是知道的。”他提起衣袖,小臂上露出一個文身,那是根據奶奶生前的一張照片刺下的,照片里,奶奶鼓鼓的臉上,掛著頑皮的笑,頭發上全是香波泡泡。“我奶奶是超級搞怪的。”他笑著,眼角卻泛了淚。

第二天,他即將從廈門飛回臺北,回歸到原本的生活中。在那里,他有一群騎摩托的死黨。“他們一個是在夜市上賣襪子的,一個是賣菜的,一個是富二代,還有我的摩托車師傅。”38歲的他是其中年紀最小的那一個。每周這五人都會沿固定線路從臺北騎往宜蘭,那是一條險峻的山路,他們幾乎都有過從摩托車上跌倒負傷的經歷。他笑嘻嘻地亮出手機相冊,在收藏頁面里有這群男人的負傷照,他們不是拄拐,就是手纏繃帶。經歷過風浪,你才能舉重若輕。

一次次往返中,他找到了自己的歸屬感。在臺北,他被兄弟們的默契與友誼圍繞著,而在上海他也能找到家的痕跡。比他小12歲的弟弟阮經民定居上海兩年,顯然他已經適應了此處的生活。哥哥曾試探地問弟弟會不會回臺北,而年輕人篤定地搖頭。這次,他將小刺猬 Minime留在弟弟身邊,等待著下次見面。上海也成了家一般的存在吧。