植保機械購置補貼對防治外包服務參與的影響*

——基于福建省水稻主產地微觀數據的實證研究

蔡良玫,王林萍

(1.福建農林大學植物保護學院/福州工商學院,福州市,350002;2.福建農林大學經濟管理學院,福州市,350002)

0 引言

長期以來,中國處于“大國小農”的基本國情[1-2],如何解決傳統小農生產與農業現代化有機銜接問題已經成為近年來政府和學術界的關注熱點。特別是政府在對低效困境小農生產融入機械現代化要素的議題方面做出積極實踐。2004年,中央一號文件提出“提高農業機械化水平,對農民個人、農場職工、農機專業戶和直接從事農業生產的農機服務組織購置和更新大型農機具給予一定補貼”。同年,出臺《中華人民共和國農業機械化促進法》,鼓勵、扶持農民和農業生產經營組織使用先進適用的農業機械。2018年,農業部、財政部聯合印發了《2018—2020年農業機械購置補貼實施指導意見》(農辦財〔2018〕13號)。依據國家農業農村部統計,截至2018年底,中央財政累計投入2 047億元,扶持3 381萬農戶購置農機具4 310萬臺(套)。其中植保機械購置補貼一直是農機補貼政策的重要組成,2016年湖南省各級財政用于高效植保機械補貼資金達2 000多萬元,浙江省通過財政資金扶持專業化防治組織新添置高效植保機械3 000余臺(套)。2020年1—10月期間,中央政府已支持5 482位農戶和農業生產經營組織購置植保無人飛機11 178架(見農業農村部農機化司《2020年全國農機購置補貼政策實施情況》),整體上看機械補貼政策響應程度高且增收增效顯著[3-4]。但有學者研究發現近年來購機補貼政策出現邊際效益遞減的趨勢[5-6]。不僅如此,隨著城鎮化發展農村勞動力流向城市務工,導致投入田間時間不足,在此背景下農業外包服務受到農業經營者重視。

農業外包服務是將農業生產的部分環節或全部環節外包給生產大戶、專業化服務隊或農業合作社(統稱為接包方)作業的一種行為[7]。2012年,黨的十八大提出培育和支持新型農業社會化服務組織;2017年農財兩部辦公廳聯合印發《關于支持農業生產社會化服務工作的通知》(農辦財〔2017〕41號),重點支持服務組織為小農戶提供深耕深松、工廠化育秧、統防統治等關鍵環節的生產托管服務,鼓勵組織對接農戶的有償服務模式,農業外包服務成為農業現代化發展的主要途徑。一方面,生產環節外包服務能替代家庭勞動力,彌補向非農部門轉移造成的農業勞動力短缺問題,滿足多樣化的生產需求[8-9]。另一方面,外包服務可實現特定生產環節的規模經營[10-12]。然而,外包服務可以被看作農業分工的體現[13-15],只有聚合多個農戶需求并形成服務市場容量才能發揮顯著作用[16]。近年來學界對生產環節作業外包進行了有益的探討,其中發現農業各環節的外包參與度存在明顯差異,尤其存在防治環節的外包參與率較低的現象[8],但未究其原因給出明確解釋。與此同時,部分學者開始關注外部環境對外包服務選擇的影響,如農地確權對農機外包的影響[12]、考察社會化服務與土地流轉經營之間的影響關系[17],但已有研究中將購機補貼與外包服務政策納入同一分析框架的并不多見。

作為兩種推動提高病蟲害防治現代化水平的政策模式,現實路徑存在差異,兩者存在何種關系有待進一步厘清。為此,本文基于外部性視角,將植保機械補貼政策納入防治外包服務參與行為的邏輯框架,利用2018—2019年福建省水稻主產地防治微觀調查數據來識別植保機械購置補貼政策對防治社會化服務采納的影響,這不僅為行為經濟學中有限理性理論提供實證案例,同時為政府部門的決策者更新農機農技,推動農業社會化服務提供較為科學的參考建議。

1 理論分析與研究假設

植保機械購置補貼對防治環節的外包服務參與的影響包含愿望競爭和“沉沒成本”效應兩個方面。

其次,兩者之間存在“沉沒成本”效應。植保機械購置補貼政策起始時間早且進入常態化推廣,該政策有效引導農戶對家庭植保機械的更新換代,整體響應程度高。盡管外包防治服務因先進的農機農技而具備效率優勢,但農戶在做購買決策時不僅需要考慮消費能帶來多大利益,更趨向于過去的投入和現在的付出加在一起作為總成本,來衡量決策的后果[18]。故在現實消費決策中很難忽視先前家庭新購植保機械的投入,將這部分不可回收的支出被視為“沉沒成本”。農戶的實際購買決策過程是一種心理運算過程,如果購買到的產品或服務沒有使用或沒有得到預期,在消費者的心理上這將被認定為損失[19],同時對于已買到產品其使用次數越多,被認為交易越劃算。換言之,農戶申請植保機械購置補貼來購買產品,在購買過程已為此支付過時間成本、資金成本,多數農戶便會自然地增加自有新型植保機械使用的頻率,為避免損失而對后續防治服務投資產生消極影響。同時,家中自有新型植保機械作為資產會隨著時間推移產生貶損,使得沉沒效應也具有時間性。

基于上述分析,本文提出研究假設:植保機械購置補貼會降低防治環節的外包服務采納,但這種抑制作用隨著時間推移而減少。

2 數據來源與描述性統計

2.1 數據來源

本文數據來自2018—2019年對福建省10個縣40個村水稻防治情況調查,采用分層抽樣的方式,依據福建統計局的水稻產量數據資料與《福建省人民政府關于建立水稻生產功能區的實施意見》選擇納入水稻生產功能區目錄的地區,最終確定邵武、尤溪、長汀、永春等10個縣作為調研地區,采用隨機選擇的方式,每個縣抽取兩個鎮,每鎮抽取兩個村,合計40個村,已確保調研地區水稻種植生產的代表性。而后,面向這40個村莊發放問卷,每村隨機抽取15戶(個別村調查12戶,13戶或14戶),共計發放問卷600份,實際回收有效問卷537份,有效率約為89.5%。

2.2 描述性統計

將調查樣本主要分為4種類型農戶進行描述統計:類型Ⅰ=無植保購機補貼且無防治外包、類型Ⅱ=有植保購置補貼無防治外包服務、類型Ⅲ=無植保購機補貼有防治外包、類型Ⅳ=有購機補貼且有防治外包。在總體537份觀測樣本中,參與防治外包服務的有203戶,外包參與度為37.8%;參與植保機械購置補貼政策的有110戶,農戶購置補貼參與度為20.48%;此外,上述兩項政策均有參與的農戶比重不高,僅占總體樣本的11.55%。

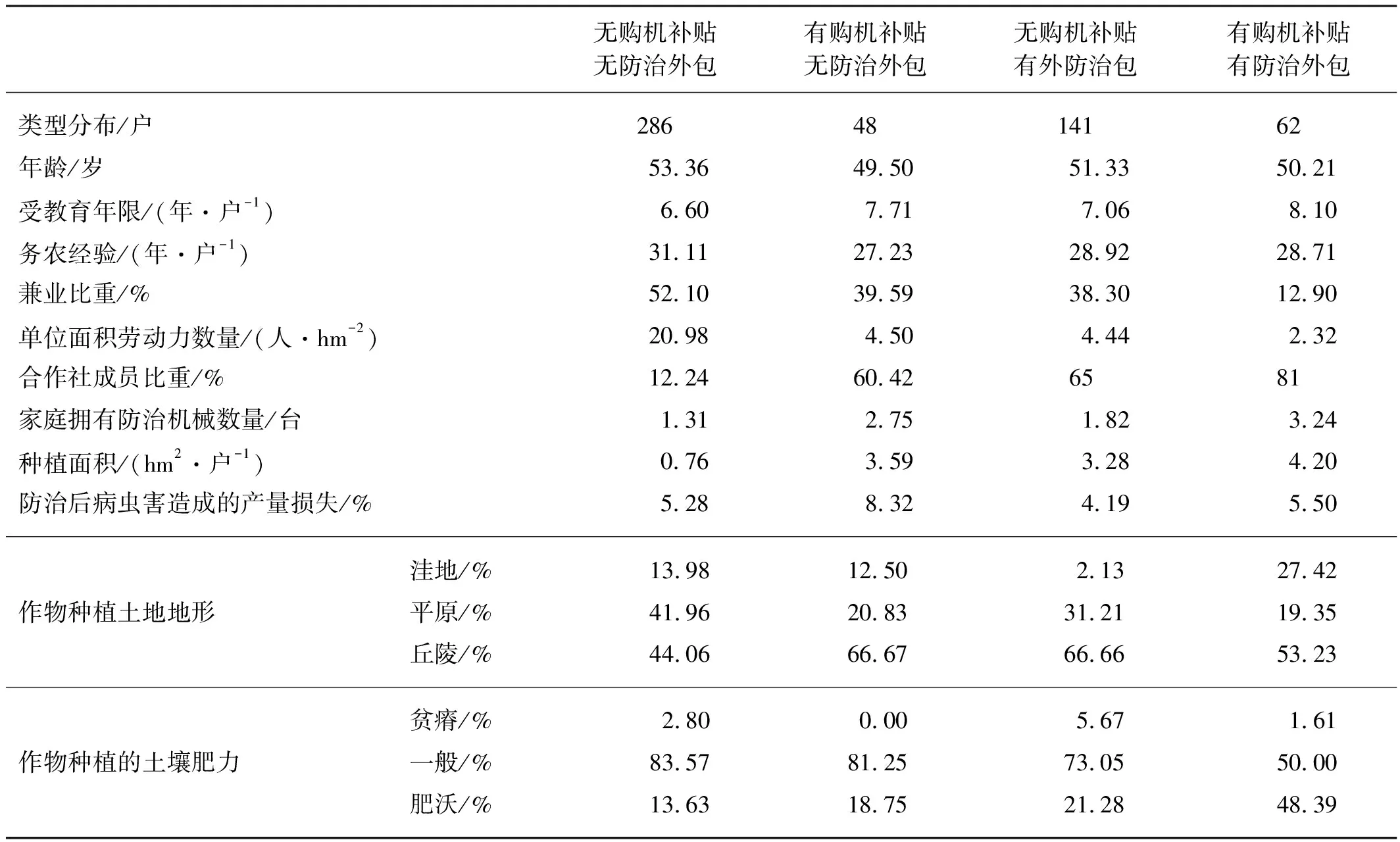

依據政策參與情況對4種類型的農戶群體進行特征比較見表1,在農業決策者年齡、務農經驗特征方面差異性不大,但在受教育程度、兼業程度、家庭勞動力投入、合作社成員、家庭擁有機械數量、種植面積等生產特征方面存在較為明顯的差異。統計顯示:(1)參與購機補貼或外包防治政策的農戶其單位面積的家庭勞動力投入相對較小,兼業比重小,務農熱情更高;(2)參與購機補貼的群體中有60.42%的農戶家庭參與合作社;參與防治外包群體中有65%的農戶家庭參與合作社,且同時參與上述兩項政策的家庭中有81%的農戶都加入合作社,表明合作社加入與這些政策響應存在一定相關;(3)規模種植、土地資源(如地形、肥力)稟賦優勢越明顯的農戶,越積極參與上述政策。

表1 觀測樣本中不同類型農戶的特征比較

3 植保機械補貼政策對防治外包參與的實證分析

3.1 計量經濟模型設定

由于農戶防治外包行為屬于離散選擇問題,故采用二元選擇PROBIT模型來檢驗植保購置補貼政策對防治外包采納的影響,設Y*為不可觀測的潛變量,而Y和X可觀測,令

(1)

且具體模型如式(2)所示。

爸爸不停地哄她,又是“寶貝”又是“買布丁果凍”,每一句都像蜜糖般能夠撫慰心肺,聲音像風吹過麥浪似的輕柔,生怕驚著果果。從我記事以來,父親就這么對果果說話,就好像她是永遠長不大的孩子。想著想著,臥室的門就被踹開了,爸爸拖起躺在床上的我,“你小子想干什么!果果怎么惹著你了,惹著你又怎樣,什么時候輪到你去訓她……”山洪暴發般的聲音回蕩在我不太小的房間里,在我的大腦里穿行。倚在門框邊的果果火上澆油:“就是,什么時候輪到你教訓我了?”她的洋腔怪調,傲慢不堪的神色徹底惹怒我了,我握緊拳頭大聲叫嚷:“她有什么權力翻我的書包!說翻情書,我高三了,每天像牛一樣忙,還要給她做午飯,哪有他媽的時間去談戀愛!”

Y*=α0+αxsub+βixi+ν

(2)

式中:xsub——是否參與購置補貼政策;

xi——其他影響外包參與的因素;

α0、α、βi——模型的待估參數;

ν——隨機擾動項,服從正態分布,ν~N(0,1);

i——變量個數。

假設第i個農戶是否參與水稻防治外包,是由一種不可直接觀測的效用指數Y*決定的,而效用指數Y*又由某些解釋變量X決定。當Y*>0,Y=1表示第i個農戶參與水稻防治外包,反之當Y*≤0,Y=0表示第i個農戶不參與水稻防治外包。由于該模型為非線性模型,在其他條件不變情況下,參數估計值不能直接比較某個自變量對因變量的影響,因此通常使用邊際效應來進行解釋。

3.2 變量選取

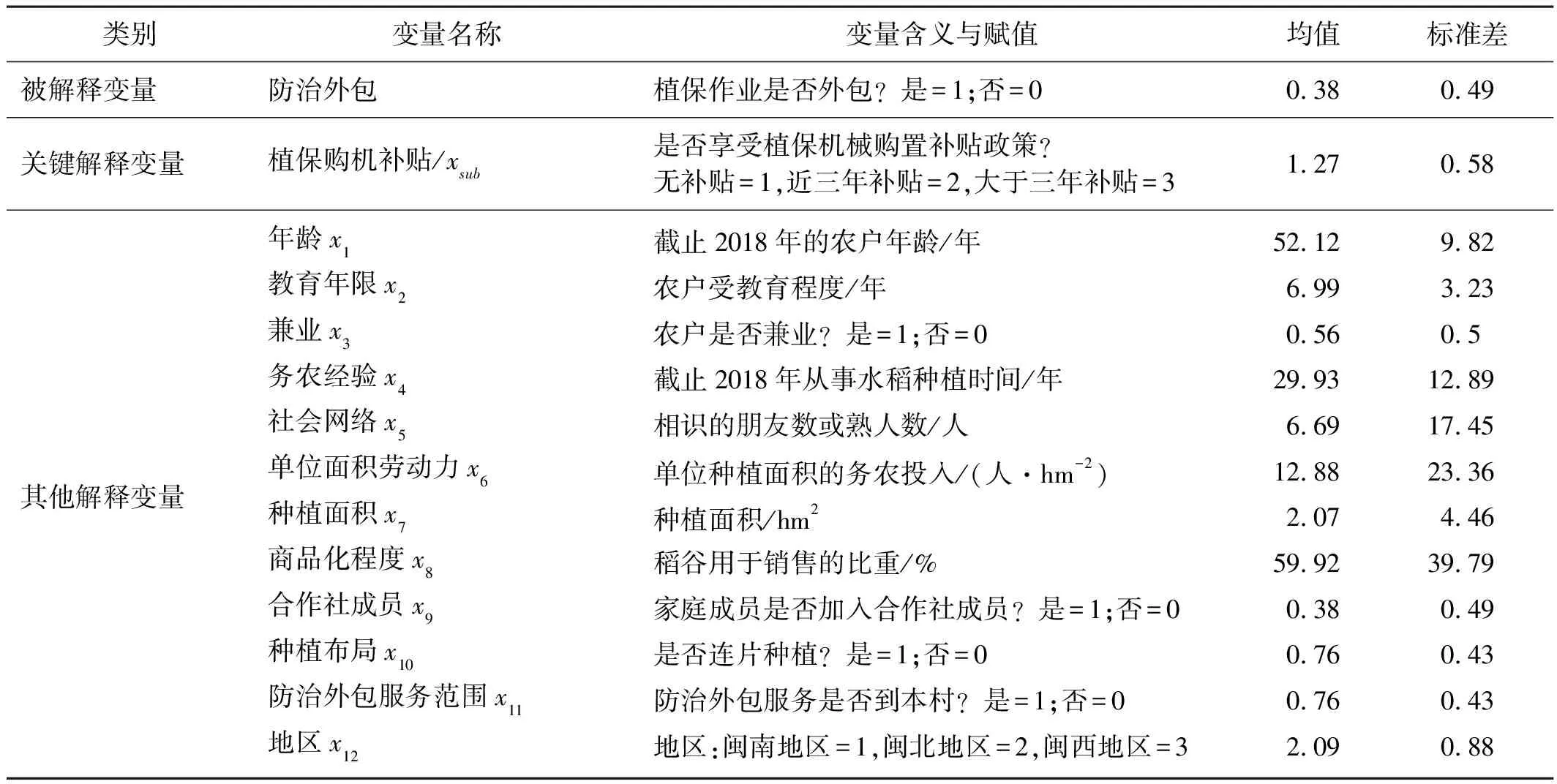

現有文獻指出,影響農業服務外包的因素主要涉及農戶個人特征[20-21]、家庭生產特征[22-24]、土地經營特征[25-27]、外部環境因素[8,27]。結合已有文獻和前述理論,故選取“是否參與植保機械購置補貼”作為關鍵解釋變量納入模型當中進行估計,另外選取的其他解釋變量,包括農戶個體特征變量(年齡、教育年限、是否兼業、務農經驗、社會網絡)、家庭生產經營變量(單位面積的務農勞動力、種植面積、商品化程度、是否為合作社成員、種植布局)、外部環境變量(防治外包服務范圍)、地區變量,選取的變量及其描述性統計結果如表2所示。

表2 各變量的描述性統計

3.3 實證結果與分析

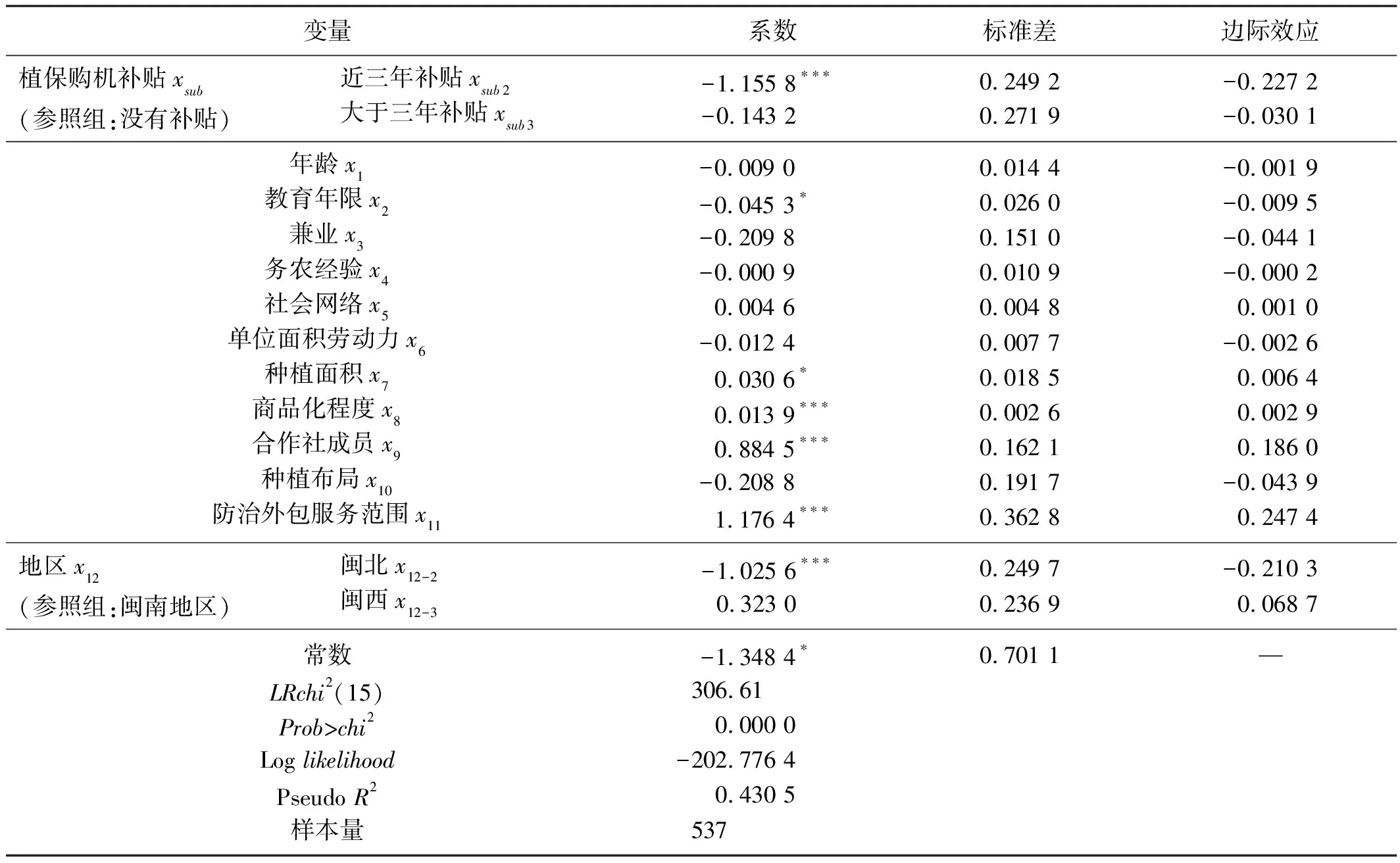

運用stata15.0軟件對所調查的537份農戶截面數據進行PROBIT回歸分析,在數據處理過程中采用極大似然估計法,得到植保機械購置補貼對防治外包服務影響的估計結果,如表3所示,PROBIT模型似然比檢驗統計量LRchi2(15)=306.61且Prob>chi2=0.000 0,由此看出模型整體達到顯著水平,擬合程度良好。整體上看,近三年參與植保機械購置補貼、教育年限、種植面積、商品化程度、合作社成員、外包服務范圍、地區對植保外包服務參與具有顯著影響。

表3 植保購機補貼對防治外包服務影響的估計結果

從表3可以看出,近三年參與植保機械購置補貼在1%的水平上具有顯著性且系數符號為負,表示近期參與植保機械購置補貼對植保防治外包服務的采納產生消極影響。在其他條件不變的情況下,相較于沒有參加購機補貼的農戶,近三年享受購機補貼政策的群體發生購買防治外包行為的概率減少22.72%,而享受購機補貼政策超過三年的對參與防治外包行為的影響不顯著,說明這種負向影響會隨著時間變化而減弱,與本文研究假說觀點相一致。

在農戶特征方面,教育年限對防治外包服務產生負向影響,在10%水平上顯著,說明農戶教育水平越高,自身防治水平與外包服務農藝水平差距不明顯,導致農戶更愿意采用自主防治。

在家庭生產經營方面,種植面積、稻谷商品化程度以及家庭成員為合作社成員這些因素對參與外包防治服務意愿產生顯著的正向影響。種植面積在10%水平上對農戶的植保防治外包參與行為正向顯著,說明種植規模化有利于提高防治外包服務參與積極性;稻谷商品化程度、家庭成員為合作社成員均在1%水平上對植保防治外包參與行為正向顯著,且稻谷商品化程度每增加一個單位,使得購買外包服務行為概率增加0.29%;同時,與沒有參與合作社相比,家庭成員為合作社成員也會使得購買外包服務行為的概率增加18.6%。

在外部環境方面,防治外包服務范圍對參與外包防治服務意愿產生顯著的正向影響。在其他條件不變的情況下,與外包組織沒有覆蓋本村相比,外包組織網點的設立使得購買外包服務行為概率增加24.74%。

在地區變量方面,它反映的是地區間防治外包服務需求差異。閩北地區通過1%的顯著性統計且系數為負,表示與閩南地區相比,閩北外包服務參與程度相比較少,可能的原因是閩北地區工業經濟發展水平相對較低,務農熱情與田間管理時間較充沛,種植大戶家庭已持有相對較為先進的植保防治機械,因此防治外包服務的需求相對較少。

4 結論

綜上所述,利用PROBIT模型對福建省水稻主產區537戶稻農進行植保購機補貼對防治外包服務參與的回歸分析,結果顯示:近三年使用購機補貼的這類稻農其購買防治外包服務的概率會減少22.72%,而三年前使用購機補貼的對購買防治外包服務行為的影響不顯著。這意味著,農戶可能會因購置補貼更新先進植保機型,并通過增加自有新型植保機械的使用頻率,而降低植保防治外包服務的參與意愿。也就是對于防治需求而言,二者存在一定程度的消費替代,但這種替代關系會隨著時間而減弱。因此,在提升農業防治機械裝備現代化的政策制定上,可從以下兩個方面進行補充調整。

1)植保機械購置政策補貼資金分配的重心落在外包組織防治機械的更新升級。建議植保機械購置補貼政策做好服務對象細分,進行分類分檔補貼[5]。可依據購買群體經營規模差異來劃分不同的資金補貼檔次,優先向有外包防治組織性質的合作社傾斜,以提高外包組織的防治效率,擴大外包防治的服務范圍,補貼如植保無人機等新型植保設備以促進外包組織在農機、農技方面的專業優勢。

2)因地制宜地做好政策推廣區劃。考慮到享受植保機械補貼政策的農戶一定時期內會抑制后續防治外包服務的購買需求,因此有必要因地制宜地滿足農戶內在防治需求。做好不同區域內農機作業量飽和情況的狀態預警[6],如對經濟發展較快的地區,農戶兼業機會選擇較多,更適合防治外包服務的推廣;對經濟發展薄弱的傳統水稻產區,農戶務農熱情較高且田間管理時間相對投入較多,更適合植保機械購置補貼政策。