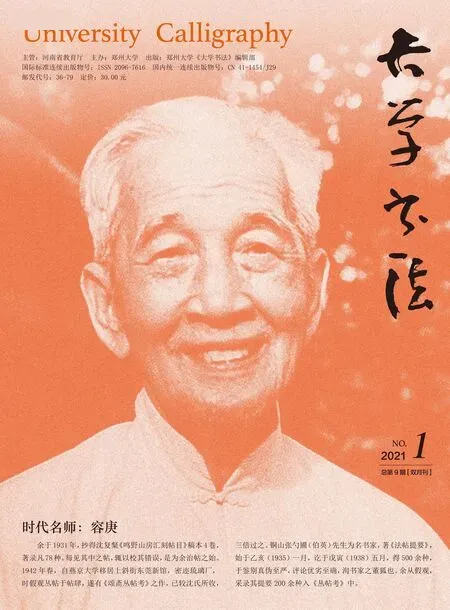

我與容希白

⊙ 商承祚

我與希白相識,屈指算來,已整整一個甲子了,回憶起與希白初見訂交時的情景,還是那么清晰,歷歷在目。

那是1922年的夏天,我在天津,有一天,羅振玉老師告訴我:“你有位廣東同鄉剛才來過,名叫容庚,字希白,東莞人,做過中學教師。他愛好銅器文字,編了一部《金文編》,是擴大吳清卿(大澂)的《說文古籀補》之作,很好,現住泰安棧。”我一聽,高興極了,心想,我搞甲骨文,他搞金文,商、周聯系上了,又是同鄉,志趣相若,不易得。于是馬上打電話到客棧和他聯系,然后去拜訪他。希白初次北上,不諳北方話,我們傾談時同操粵語,真可謂他鄉遇故知,都非常興奮。我們談家鄉的風物,談京津的見聞,談共同感興趣的甲骨文、金文,談古文字研究的計劃。初次見面,希白就給我留下了誠懇、直爽、勤奮好學的深刻印象,堪稱良師益友。

希白北來,耳目一新,不愿南返,后經羅先生的介紹,進北大研究所國學門當研究生。因初創,只有他一人,勸我也入學,免得孤單,后來我也去了(但未畢業),我們又成了名副其實的同學。不久,希白任教于燕京大學,我則就職于東南大學,繼而執教于中山大學,雖南北異地,但書札往來,未有間斷。1929年希白的《寶蘊樓彝器圖錄》出版,我在廣州讀到后,發現其中有些器物的時代可疑,遂成《評寶蘊樓彝器圖錄》一文寄正希白。他不久寄還,并附《答商承祚先生評寶蘊樓彝器圖錄》,我復跋其后,一并刊于1930年《中山大學語言歷史學研究所周刊·百年紀念號》。粗看,我與希白一“評”一“答”,又是“跋”,反復論難,好像是“死對頭”,殊不知我們是知己摯友,情誼非同一般,才會這樣做。

1930年秋,我回到北京,在師大、北大、清華任教。每次到清華授第一堂課,必于前夕下榻希白家,得以研討學問,或欣賞其所得的古器物。真偽之見,時有分歧,乃至高聲辯論,各不相讓,但我們在學術上爭論歸爭論,友情歸友情,爭過就算數,絕不耿耿于懷,不因爭論而影響朋友之情。我知希白的脾氣,性子急,“頂起牛”來一頂到底,因此,我一見他“脾氣”來時,就往往不吭聲,讓他三分,待他氣靜以后,再徐徐與之分辯。我們這樣的爭辯、“抬杠”,其家人司空見慣,習以為常,從不擔心。

我與希白經常討論的問題之一是器物真偽。希白于古文字研究造詣頗深,我不及他,而于辨偽鑒別則他不如我。我初購銅器,每受沽人之欺,經過不斷研究,日有所得,希白是無切身之痛的。我謂偽,他謂真,各不相讓時,希白事后卻認真考慮研究,并不固執己見,此亦希白優點之所在。有一次,他正在鑒賞器物,上鐫四字,高興之極,見我來了,興致勃勃地大談此物的妙處。我說,幾天前我已見過,因器真字偽而未買。希白不信,又爭論起來,我舉證此四字是仿自某鐘的,于是當場查閱該器,證明確偽,他不能不服。過了半月,他興奮地對我說:“我把那件假古董賣了。”我問他賣給誰了,答:“賣給美國的福開森。”我為之莞爾。

容庚 題 辭工爵拓

1932年春,我在天津從讀羅師之時,希白由京來訪,寓我家,每長談至深夜。一日,一覺醒來,發現希白已在我室刻好一方朱文“商氏吉金”的小印,章法布局勻稱,刀法古樸,實屬佳構,邊款為“廿一年一月容庚制”。我異常寶愛,帶著它到南京屯溪、長沙、重慶、貴陽、成都,又帶著它回廣州,直至今日珍藏著,也是我喜用印之一。

在京聚首數年后,我又于1933年南下,任職于金陵大學。不幾年,抗戰爆發,輾轉西南,與希白天各一方,無法見面了。當我在西南見到希白主編的抗日救國宣傳小報《火把》,要把革命的火燒得更旺,欽佩之余,大大激起我抗日救國的熱忱。1946年,希白到重慶,適我卸鹽務職,歸自貴陽,復得相見,我對他說“學不進而刻印則工”,以數印示希白,歡聚數日而別。

重慶一別,希白經廣西回廣州,執教嶺南大學。我亦于1948年回廣州重返中山大學。中華人民共和國成立之后,經院系調整,我與希白同在古文字學研究室工作,又成了同事,復同住一樓,一上一下,直到如今。

希白長我8歲,我以兄事之。我們結交已60年,不僅同鄉,而且同學、同行、同事,可謂無獨有偶,難得之極。

(原載《廣州日報》1983年3月13日)