旅游社區治理多主體共生行為模式演化探析——以青海省互助土族故土園為例

邵 利,唐仲霞,向 程,任奚嫻,柴 健

(1.青海師范大學經濟管理學院,西寧 810008;2.青海省自然地理與環境過程重點實驗室,西寧 810008;3.青海師范大學地理科學學院,西寧 810008)

社區治理是以提高社區自治能力、促進社區健康發展為目標,以法律法規與道德規范為指引,有社區成員對社區內的公共事務進行管理的過程[1]。20世紀90年代,治理被引入到旅游發展研究中[2]。在《Tourism:A community approach》一書中,墨菲提出了一種社區整合的方法,并且認為重視社區發展將有助于緩和經濟、社會與環境的關系[3],隨后由甘恩將其引入到旅游發展治理過程中[4]。國內外學者關于旅游社區治理的研究主要集中在社區治理模式、權力結構關系、治理路徑與演化等方面[5-10]。依據國內學者現有研究,目前中國旅游社區治理的模式主要有3 種,即政府主導型、企業主導型、社區自治型[8];關于對治理路徑的探討則大多涉及民族村寨、特色小鎮、旅游度假區等旅游地[11-13],研究視角也較為廣泛,涉及全域旅游、精準扶貧、供給側改革等[14-16]。

共生概念公認最早出于1879年德國微生物學家德貝里的研究,是指不同物種間形成的緊密互利關系[17],其含義較為廣泛,是包括互利共生、寄生和偏利共生等在內的一個集合范疇。共生本身包含著聯系的觀點,因而對其研究也滲透到經濟學、社會學、建筑學等領域[18]。其中,尤以經濟學研究為代表,共生率先被袁純清學者引入企業研究領域,他認為共生是在共生環境中共生單元依照特定的共生模式所形成的關系,提出了包含共生單元、共生環境、共生關系在內的共生三要素[19],并建立了共生理論。而共生被運用到旅游學研究中最早是在20 世紀末,1988年戴雄武[20]在旅游資源研究中第一次引用了共生一詞,隨后在2001年,鐘俊[21]對旅游共生的基礎理論進行了探討,這被認為是旅游共生起步階段的標志,為后續旅游研究提供了理論基礎。

綜上所述,關于旅游共生的研究雖然日益廣泛,但是針對旅游多主體共生行為模式的研究較少,關于共生模式的歷時性比較研究更是匱乏。本研究以共生理論為基礎,以青海省互助土族故土園為案例地,在旅游共生三要素的界定上,認為共生主體是包含當地政府、旅游企業、社區居民、游客在內的4 個共生主體單元;旅游共生環境是以旅游資源為基礎的社會、經濟、文化等綜合環境統一體;在旅游共生關系中通常認為理想關系為一體化共生,而對稱互惠共生是共生系統演進的基本方向,是旅游共生的最佳行為模式,在此基礎上探討互助土族故土園旅游社區治理多主體共生行為模式及其演化,倡導運用合作但并不排斥競爭的方式,實現旅游社區的共生良性發展。

1 研究區域概況與數據來源

1.1 研究區域概況

互助土族自治縣隸屬于青海省,是全國惟一的土族自治縣,土族約占全縣總人口的20%,同時還融合了藏族、蒙古族等少數民族,有著“彩虹故鄉”的美譽[22]。互助土族自治縣自古地理位置優越,與省會西寧市相連,蘭青鐵路和甘青高速公路穿境而過,區域內旅游資源豐富,其中,互助土族故土園是區域內久負盛名的景區,其核心景區主要有天佑德中國青稞酒之源、彩虹部落土族園、納頓莊園、西部民俗文化村以及小莊民俗文化村。景區文化元素特色鮮明,涵蓋土族民俗、青稞酒、建筑、宗教等方面,是國內外游客集中了解土族民俗文化的首選之地[23]。景區也在2017年晉升為青海省第三個國家5A 級景區,當年年接待游客逾374 萬人次,實現旅游總收入16.8 億元,分別同比增長15% 和20%[24],與此同時以東和麻吉、西山牙合等為典型的鄉村旅游發展勢頭也很強勁,基礎設施日臻完善,地區接待能力進一步增強,旅游業發展前景十分廣闊。

1.2 數據來源

本研究量表由2 個部分構成,一部分為多主體共生指標體系構建,另一部分為人口結構學特征指標設計。在多主體共生指標體系構建方面,本研究以共生理論為指導依據,充分發掘借鑒政府在旅游發展中的職能、旅游企業的社會責任、社區參與中不同主體之間的相關性以及國內外旅游相關研究綜述等,凝練、總結出針對性較強的多主體之間的共生關鍵因素。①政府問卷中,政府與居民、企業、游客以及政府內部之間分別存在4、5、4、5 個共生關鍵因素,具體包括注重傳承、服務質量可靠、遵守規范和溝通協調等18 個共生關鍵因素;②居民問卷中,居民與政府、企業、游客以及居民內部之間分別存在4、4、6、5 個共生關鍵因素,具體包括公平公正、信息公開、尊重民風民俗、繼承發揚等19 個共生關鍵因素;③企業問卷中,企業與政府、居民、游客以及企業內部之間分別存在5、4、5、5 個共生關鍵因素,包括引導扶持、配合協作、認可服務、達成共識等19 個共生關鍵因素;④游客問卷中,游客與政府、居民、企業以及游客內部之間分別存在3、4、4、4 個共生關鍵因素,包括監督管理、民族特色鮮明、自然淳樸、友好文明等15 個共生關鍵因素。4 套問卷均借鑒李克特七分制量表形式,1~7 分反映一主體對另一主體的感知差異性,分別代表非常不同意、不同意、稍微不同意、一般、比較同意、同意、非常同意7 個層面。

在人口結構學特征指標設計方面,包括共性指標與特性指標2 個方面,共性指標涉及性別、年齡、民族、職業、受教育水平和收入水平;特性指標針對不同主體有不同體現,例如針對企業問卷涉及被調查者工作時長等問題,針對游客問卷涉及游覽時長、出行方式等問題,體現科學與合理性。調研人員分別于2012年和2017年針對互助土族故土園旅游社區四類主體展開了相關調研。

1.3 研究方法

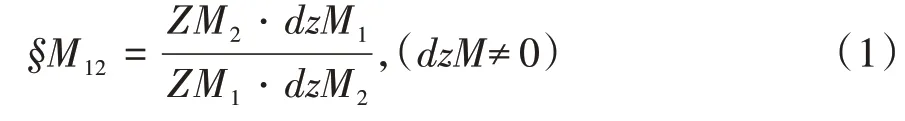

1.3.1 共生度模型 共生度即2 個共生單元之間質參量變化的關聯度,是反映2 個共生單元質參量相互影響程度的指標。定義存在共生單元1 和2,其質參量分別為ZM1、ZM2,dzM1∕ZM1和dzM2∕ZM2分別為共生單元1 和2 質參量的變化量[25]。則共生單元1 和2 的共生度為:

式中,若§M12=§M21>0,則2 個共生單元處于正向對稱共生狀態;若§M12≠§M21>0,則2 個共生單元處于正向非對稱共生狀態;若§M12=§M21<0,則2 個共生單元處于逆向對稱共生狀態;若§M12≠§M21<0,則2 個共生單元處于逆向非對稱共生狀態[25]。

1.3.2 質參量的確定 以問卷數據為基礎,采用SEM 進行共生關聯度的定量估算,定量分析顯變量與所歸屬共生主體的隱變量,即共生維度與政府-居民-企業-游客交互感知之間的具體數量關系,獲取共生測度指標在所歸屬共生主體的隱變量總量中的權重。依據權重計算得到所歸屬共生主體的隱變量的大小,并依據這些數值應用AMOS 軟件進行擬合分析,最終得到主體單元質參量的定量值[25]。

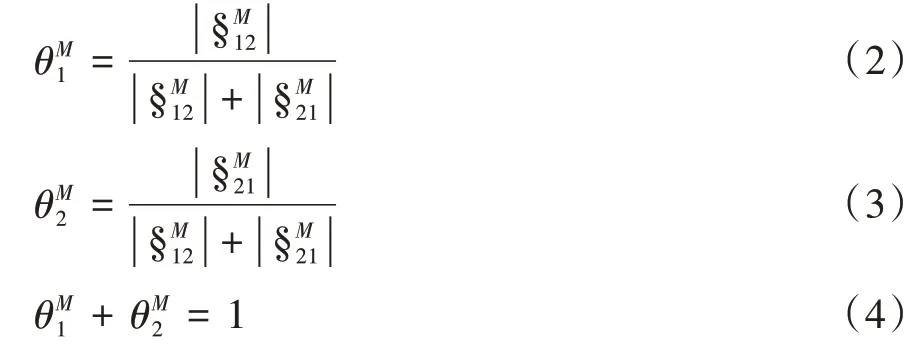

1.3.3 共生系數 共生系數指共生單元之間的相互影響程度[25],定義共生單元1 和2 的共生系數θM為:

本研究將共生系數用于民族旅游社區主體關系的研究中,反映治理主體共生度的相互影響程度,共生系數為非負數,二者和為1。若=0,表明共生單元1 對2 無任何作用;若=1,表明共生單元1對2 有作用,而2 對1 無任何作用;若0<<0.5,表明共生單元2 對1 的作用大于1 對2 的作用;若=0.5,表明二者相互作用相同;若0.5<<1,表明共生單元1 對2 的作用大于單元2 對1 的作用[25]。

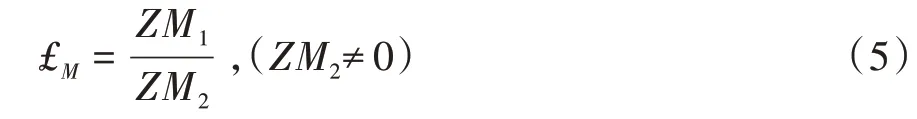

1.3.4 共生關聯度 共生關聯度£M的大小反映共生單元1 和2 關聯度的高低[25],公式為:

2 問卷發放及信度效度分析

2.1 問卷發放

本研究于2012年和2017年分2 次發放問卷,剔除少數無效問卷之后,共得到有效問卷811 份,其中,2012年有效問卷302 份,2017年有效問卷509份(表1)。在問卷的人口結構學特征中,2 次調查的男女性別比例基本相當,2012年男性被調查者略多于女性,2017年女性被調查者多于男性。具體來看,政府問卷中,關于所涉及部門均表現為旅游局工作人員占比最高,工作時長在5年以上的占比分別為84% 和68%;居民問卷中,2 次被調查者的職業與民族具有廣泛性,而其中以土族占比最高,在當地生活時間超過5年的占比分別為56% 和80%;企業問卷中,工作時長在2年以上的占比分別為56% 和40%;游客問卷中,16~65年齡段均有一定占比,職業涉及管理人員、企業職員、商人、個體戶等,體現出游客層次的廣泛性。

2.2 信度效度分析

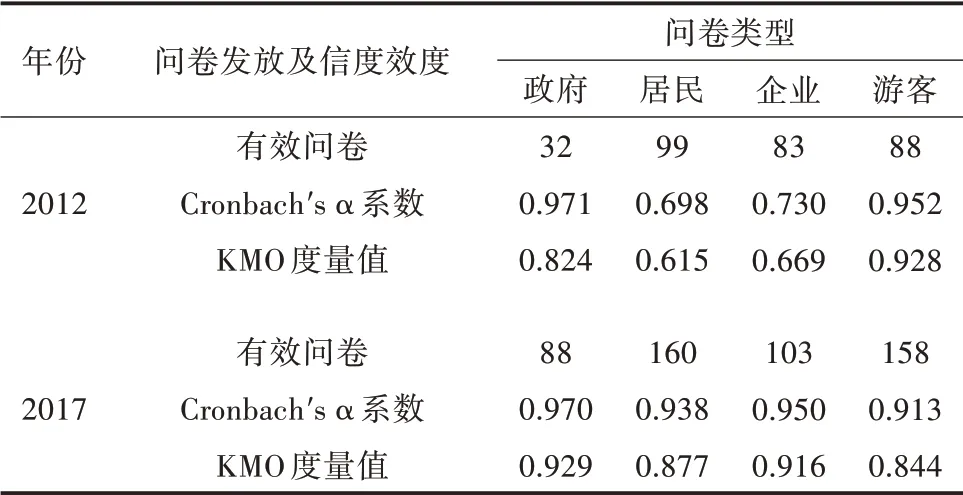

問卷的信度即為問卷的可靠性,本研究采用SPSS19 可靠性分析來測算2 次問卷的信度。通常用輸出的Cronbach"sα系數來體現,α越大表示問卷的信度越高,最低可接受值為0.6[25]。由表1 可知,2 次調查問卷的α最低值分別為0.698、0.73,均大于0.6,其余各值均大于0.9,說明問卷信度總體較高,符合研究要求。

問卷的效度通常用因子分析的方法來測算,測算指標為KMO 度量值和Bartlett 球形度。通常認為KMO 度量值在0.9 以上表示問卷效度非常高;在0.8~0.9 表示問卷效度很高,在0.7~0.8 表示問卷效度高,最低可接受值為0.6[25]。由表1 可知,KMO 度量值最低分別為0.615、0.669,均大于0.6,其余各值均大于0.8,總體上,問卷的效度較高。

表1 問卷發放及信度效度

3 互助土族故土園旅游社區的共生行為模式分析

3.1 互助土族故土園旅游社區的共生度

2012年與2017年互助土族故土園旅游社區不同主體單元之間共生度分析結果如表2 所示。基于表2 對共生度作出相關界定,本研究認為若|§M12-§M21| < 0.1,則認為§M12=§M21。

表2 2012年與2017年互助土族故土園旅游社區不同主體單元之間共生度

由表2 可知,政府與居民(G-R)、居民與游客(R-T)、企業與游客(E-T)之間由正向對稱共生狀態轉化為正向非對稱共生狀態;政府與企業(G-E)之間由正向非對稱共生狀態轉化為正向對稱共生狀態;政府與游客(G-T)、居民與企業(R-E)之間保持不變,均為正向非對稱共生狀態。

3.2 互助土族故土園旅游社區的共生系數

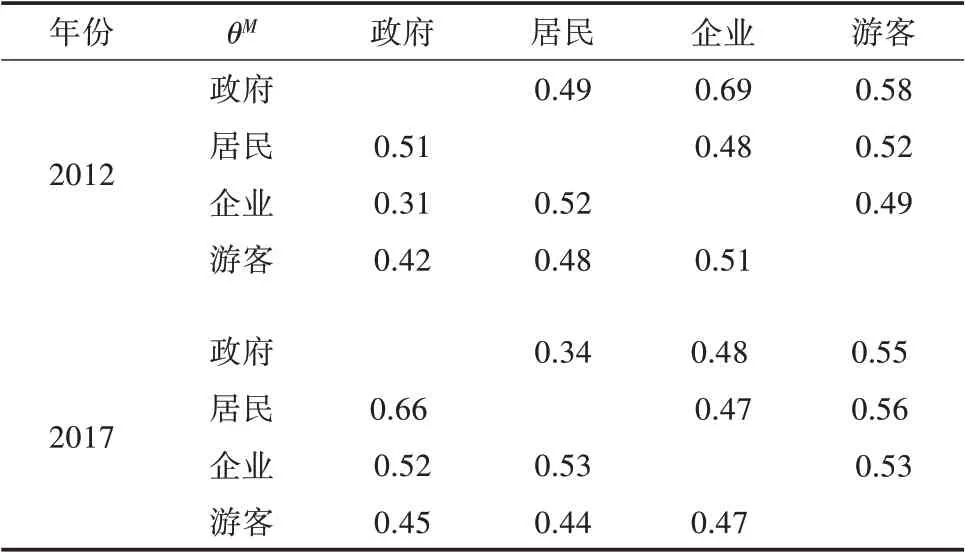

2012年與2017年互助土族故土園旅游社區不同主體單元之間共生系數如表3 所示。

表3 2012年與2017年互助土族故土園旅游社區不同主體單元之間共生系數

由表3 可知,2012年數據顯示,0<θegM<0.5<θgeM<1,0<θetM<0.5<θteM<1;2017年數據顯示,0<θgeM<0.5<θegM<1,0<θteM<0.5<θetM<1;2012年與2017年其余不同主體共生系數顯示,0<θgrM<0.5<θrgM<1,0<θtgM<0.5<θgtM<1,0<θreM<0.5<θerM<1,0<θtrM<0.5<θrtM<1。

不同主體共生系數分析結果表明,2012年政府對企業的作用大于企業對政府的作用,并且游客對企業的作用大于企業對游客的作用,而在2017年則表現出相反的結果。2012年和2017年其余不同主體之間在相互影響作用上表現出一致性,即居民對政府的作用大于政府對居民的作用,政府對游客的作用大于游客對政府的作用,企業對居民的作用大于居民對企業的作用,居民對游客的作用大于游客對居民的作用。

3.3 互助土族故土園旅游社區的共生關聯度

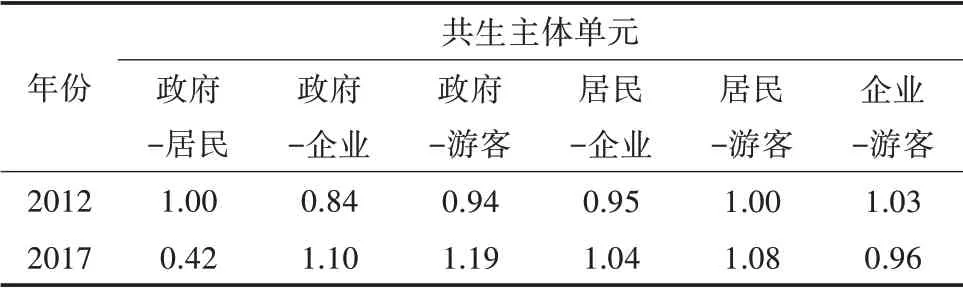

2012年與2017年互助土族故土園旅游社區不同主體單元之間共生關聯度如表4 所示。

表4 2012年與2017年互助土族故土園旅游社區不同主體單元之間共生關聯度

由表4 可知,從總體上來看,2012年互助土族自治縣4 個主體單元之間的共生關聯度在0.8~1.1,企業-游客之間的共生關聯度最高(1.03),政府-企業之間的共生關聯度最低(0.84)。而2017年互助土族自治縣4 個主體單元之間的共生關聯度在0.4~1.2,政府-游客之間的共生關聯度最高(1.19),政府-居民之間的共生關聯度最低(0.42)。2017年,政府-企業(G-E)、政府-游客(G-T)、居民-企業(R-E)、居民-游客(R-T)之間的共生關聯度高于2012年,政府-居民(G-R)、企業-游客(E-T)之間的共生關聯度則低于2012年。

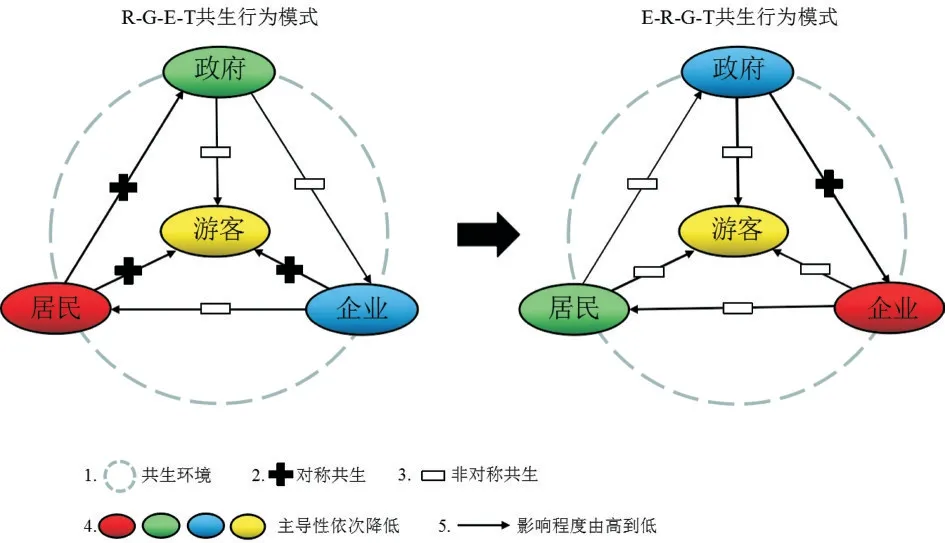

3.4 互助土族故土園旅游社區的共生行為模式

依據共生度、共生系數以及共生關聯度,來確定互助土族故土園旅游社區不同主體單元之間的共生行為模式。共生度是反映2 個主體之間是否具有對稱共生關系的變量;共生系數反映了2 個主體之間影響程度的大小;共生關聯度是反映2 個主體之間關聯度高低的變量。根據以上指標的關系,最終確定互助土族故土園旅游社區2012年為R-G-E-T共生行為模式,2017年為E-R-G-T 共生行為模式,從2012年到2017年互助土族故土園共生行為模式實現了從R-G-E-T 到E-R-G-T 的演化,如圖1 所示。

圖1 2012—2017年互助土族故土園共生行為模式演化

4 小結與討論

研究結果表明,①2012年與2017年互助土族故土園旅游社區不同治理主體相互之間的共生度均大于0,各主體之間均為正向共生關系;②2 個時間段,互助土族故土園旅游社區不同治理主體之間的相互影響存在差異性;③與2012年相比,2017年互助土族故土園旅游社區政府-企業(G-E)、政府-游客(G-T)、居民-企業(R-E)、居民-游客(R-T)之間的共生關聯性有所加強,政府-居民(G-R)、企業-游客(E-T)之間的共生關聯性有所削弱;④不同時間段內,互助土族故土園旅游社區的四類共生主體之間均為正向共生行為模式,但由居民主導-政府推進-企業協助-游客參與的R-G-E-T 共生行為模式演化為企業主導-居民推進-政府協助-游客參與的E-R-G-T 共生行為模式。

旅游共生主體歸根結底為旅游利益相關者,其對利益的關注可能驅動共生,也可能阻礙共生[16],在旅游業不斷向上發展的旅游共生大環境中,各主體均在加強彼此之間的良性合作,但各主體在職能、地位、利益訴求等方面的差異性,促使彼此之間的相互影響作用存在偏差。互助土族故土園晉升為國家5A 級景區經歷了十余載,而旅游業發展在前期處于相對滯緩階段,2013年才正式啟動國家5A 級景區創建工作,至2017年3月初正式掛牌[23],期間離不開各方的共同努力。創建5A 級景區之前,西部民俗文化村和小莊村是旅游發展的重心。此時,當地政府在旅游發展方面起到了助推器的效果,旅游企業未完全開發其旅游功能,在提供旅游服務方面制約性較大,因此,2012年互助土族故土園旅游社區形成了居民主導-政府推進-企業協助-游客參與的共生行為模式。

2013年成為旅游發展提質增效的轉折點,地方政府為加快推進互助土族故土園創建國家5A 級景區,舉辦了多次旅游推介會,吸引省內外多家旅行社與媒體前來參加,旨在推動全縣旅游業原生性、差異性、特色化發展。近年來,互助土族自治縣將彩虹部落、納頓莊園培育成省級旅游文化產業示范基地,發展了當地民俗旅游接待戶和文化旅游產品加工專業戶700 余家,加上省級旅游業專項資金的大力支持,為景區基礎設施建設提供了保障。在當地政府支持下,景區內部核心景點全部經過了國家5A 級景區標準差異化、精細化打造,形成多位一體的核心景區[26],激發了當地居民與旅游企業的活力。至此,旅游企業成為景區的核心主導,景區開始由管委會和統一的管理公司運營,當地居民在以民俗文化為魂的旅游社區其地位依舊重要,小莊村與西部民俗文化村成為集土族建筑文化、服飾文化、餐飲文化、歌舞文化、民俗文化于一體的民俗旅游接待點,當地居民旅游從業人員達90% 以上。作為與游客的直接接觸者,當地居民與旅游企業在旅游共生環境中的從業行為決定了游客的第一體驗,互助土族故土園經過創建國家5A 級景區的艱辛歷程,各共生主體之間的地位與作用也發生了轉化,最終形成了企業主導-居民推進-政府協助-游客參與的共生行為模式。

民族地區旅游業已經成為助推地區經濟發展和人民生活水平提高的重要力量,然而如何協調利益主體關系成為民族地區旅游業發展的癥結所在。互助土族故土園旅游社區各利益主體之間,政府-企業、政府-游客、居民-企業、居民-游客的共生關聯性有所加強,但政府-居民、企業-游客的共生關聯性有所削弱。由此看出,各主體之間是一個利益交織復雜的動態過程,而其中,當地居民則是旅游業發展的關鍵環節,他們的存在及其對旅游發展所持的態度,直接關系到旅游地的興衰存亡[27]。然而當地居民也是利益分配中最易被忽視的群體,他們與旅游企業及當地政府的利益協同,主宰著旅游地的發展進程,一方面他們高度參與旅游活動,另一方面由于內外部因素使他們與當地政府、旅游企業之間存在利益矛盾。因此,在今后的旅游發展過程中,應呼吁各方主體更多地關注當地居民的利益得失,當地居民才是民族地區旅游業持續健康發展的活的靈魂。